外国為替証拠金取引(FX)において、利益を安定的に積み重ねていくためには、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析といった基本的な分析手法の習得が不可欠です。しかし、中級者以上のトレーダーを目指すのであれば、もう一歩踏み込んだ分析視点を持つことが、他の市場参加者との差別化に繋がります。その強力な武器の一つが、本記事で解説する「通貨ペアの相関関係」です。

FX市場で取引される各通貨ペアは、独立して動いているように見えますが、実は互いに密接な関係性を持っています。例えば、米ドルが買われる局面では、ドル円(USD/JPY)が上昇すると同時に、ユーロドル(EUR/USD)は下落する傾向があります。このように、ある通貨ペアの動きが、別の通貨ペアの動きに影響を与える関係性を「相関関係」と呼びます。

この相関関係を理解し、トレードに活用できるようになると、以下のようなメリットが期待できます。

- リスク管理能力の向上: ポートフォリオ全体のリスクを客観的に把握し、意図しないリスクの集中を避けることができます。

- 収益機会の拡大: 一つの通貨ペアだけでなく、関連する通貨ペアの動きも監視することで、より多くのトレ-ドチャンスを見つけ出せます。

- 分析精度の向上: テクニカル分析で得られた売買シグナルの信頼性を、他の通貨ペアの動きから補強・検証できます。

この記事では、FXの通貨ペアの相関関係という概念の基礎から、その見方、具体的なトレードでの活用方法、分析に役立つツール、そして利用する上での注意点まで、網羅的に解説していきます。初心者の方にも分かりやすいように、専門用語は都度解説を加えながら進めていきますので、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身のトレード戦略を一段階レベルアップさせるための知識を身につけてください。

目次

FXの通貨ペアの相関関係とは

FXにおける「相関関係」とは、二つの異なる通貨ペアの値動きが、どの程度連動しているかを示す関係性を指します。一方の通貨ペアが上昇したときに、もう一方の通貨ペアも同じように上昇するのか、それとも逆に下落するのか、あるいは全く関係なく動くのか。この連動性の度合いを分析することで、市場全体の大きな流れを掴んだり、取引のリスクを管理したりすることが可能になります。

この相関関係は、漠然とした感覚で捉えるものではなく、客観的な指標を用いて分析することができます。まずは、相関関係の基本的な種類と、その強弱を測るための「相関係数」について理解を深めていきましょう。

相関関係は「正の相関」と「負の相関」の2種類

通貨ペアの相関関係は、値動きの方向性によって、大きく「正の相関」と「負の相関」の二つに分類されます。

正の相関(順相関)

正の相関(順相関)とは、二つの通貨ペアが同じような方向に動く関係性のことです。つまり、一方の通貨ペアが上昇すれば、もう一方の通貨ペアも上昇しやすく、逆に一方が下落すれば、もう一方も下落しやすい傾向にあります。

この関係性は、二つの通貨ペアに共通の要因が影響している場合に生じます。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 構成通貨が共通している場合:

代表的な例が、ユーロ/米ドル(EUR/USD)とポンド/米ドル(GBP/USD)です。これらの通貨ペアは、どちらも決済通貨(通貨ペアの右側)が米ドルです。そのため、米ドルが世界的に売られる局面では、ユーロもポンドも対米ドルで価値が上昇し、結果としてEUR/USDとGBP/USDのチャートは共に上昇する傾向が強まります。逆に米ドルが買われれば、両通貨ペアは共に下落しやすくなります。 - 経済的な結びつきが強い地域の通貨ペア:

豪ドル/米ドル(AUD/USD)とニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)も、強い正の相関を持つことで知られています。オーストラリアとニュージーランドは、地理的に近く、貿易面でも非常に密接な関係にあります。また、両国ともに資源国であるという共通点もあり、世界的な景気動向や資源価格の変動に対して、両国通貨が似たような反応を示すことが多いのです。

このように、正の相関にある通貨ペアを理解しておくことは、トレンドの確信度を高める上で非常に役立ちます。

負の相関(逆相関)

負の相関(逆相関)とは、二つの通貨ペアが反対の方向に動く関係性のことです。つまり、一方の通貨ペアが上昇すると、もう一方の通貨ペアは下落しやすく、逆に一方が下落すれば、もう一方は上昇しやすい傾向にあります。

この関係性は、主に通貨ペアの構成における基軸通貨(通貨ペアの左側)と決済通貨(右側)のポジションの違いによって生じます。

- 米ドルのポジションが逆の場合:

最も分かりやすい例が、ユーロ/米ドル(EUR/USD)と米ドル/スイスフラン(USD/CHF)の組み合わせです。EUR/USDでは米ドルは決済通貨(右側)ですが、USD/CHFでは基軸通貨(左側)です。

このため、米ドルが買われる局面では、USD/CHFは上昇します(米ドルの価値がスイスフランに対して上がる)。一方で、EUR/USDは下落します(ユーロの価値が米ドルに対して下がる)。このように、米ドルの強弱がそれぞれの通貨ペアに正反対の影響を与えるため、両者は強い負の相関を示すのです。米ドル/円(USD/JPY)とEUR/USDも同様に、代表的な負の相関の関係にあります。

負の相関を理解することは、ヘッジ取引によるリスク管理や、市場の「ダマシ」を見抜く上で重要な視点となります。

相関の強弱は「相関係数」で確認する

「正の相関」や「負の相関」がどの程度の強さなのかを、客観的な数値で示したものが「相関係数」です。相関係数は、統計学で用いられる指標で、-1から+1の範囲で表されます。この数値を見ることで、二つの通貨ペアの連動性を直感的に把握できます。

| 相関係数の値 | 相関関係の種類 | 意味 |

|---|---|---|

| +1.0 | 完全な正の相関 | 2つの通貨ペアが全く同じ方向に動く状態。 |

| +0.7 ~ +0.99 | 強い正の相関 | 2つの通貨ペアが非常に似た方向に動く。 |

| +0.4 ~ +0.69 | 中程度の正の相関 | 2つの通貨ペアが同じ方向に動く傾向がある。 |

| +0.1 ~ +0.39 | 弱い正の相関 | 同じ方向に動くこともあるが、連動性は低い。 |

| 0.0 | 無相関 | 2つの通貨ペアの動きに全く関連性がない状態。 |

| -0.1 ~ -0.39 | 弱い負の相関 | 反対方向に動くこともあるが、連動性は低い。 |

| -0.4 ~ -0.69 | 中程度の負の相関 | 2つの通貨ペアが反対方向に動く傾向がある。 |

| -0.7 ~ -0.99 | 強い負の相関 | 2つの通貨ペアが非常に似た反対の方向に動く。 |

| -1.0 | 完全な負の相関 | 2つの通貨ペアが全く逆の方向に動く状態。 |

一般的に、FX取引で「相関が強い」と判断されるのは、相関係数が+0.7以上または-0.7以下の場合です。逆に、-0.3から+0.3の範囲にある場合は、「相関がほとんどない(無相関)」と見なされます。

+1に近い:正の相関が強い

相関係数が+1に近づくほど、二つの通貨ペアは同じ方向に動くシンクロ率が高いことを意味します。例えば、相関係数が+0.9のEUR/USDとGBP/USDがあった場合、EUR/USDが1%上昇すれば、GBP/USDもそれに近い割合で上昇する可能性が非常に高いと予測できます。この関係を利用すれば、一方の通貨ペアで発生したトレンドを、もう一方の通貨ペアで確認し、そのトレンドの信頼性を高めることができます。

-1に近い:負の相関が強い

相関係数が-1に近づくほど、二つの通貨ペアは鏡に映したように反対方向に動くことを意味します。例えば、相関係数が-0.9のEUR/USDとUSD/CHFがあった場合、EUR/USDが上昇する局面では、USD/CHFはほぼ同じタイミングで下落する可能性が極めて高いと言えます。この性質は、保有ポジションのリスクを相殺する「ヘッジ取引」に応用できます。

0に近い:相関関係がない(無相関)

相関係数が0に近い場合、二つの通貨ペアの値動きには明確な連動性が見られないことを示します。例えば、USD/JPYとEUR/GBPの相関係数が0.1だった場合、USD/JPYが上昇しても、EUR/GBPが上昇するか下落するかは予測が困難です。このような無相関の通貨ペアを組み合わせることは、ポートフォリオのリスク分散に繋がります。なぜなら、一方の通貨ペアが予期せぬ大きな変動に見舞われても、もう一方の通貨ペアがその影響を受けにくいためです。

なぜ通貨ペアの相関関係は生じるのか

通貨ペアの間に相関関係が生まれる背景には、世界経済を動かす様々な要因が複雑に絡み合っています。主な要因としては、以下の4点が挙げられます。

- 経済的な結びつき(地理的・貿易的要因):

国同士が地理的に近い、あるいは貿易関係が深い場合、それらの国の通貨は似たような動きをすることが多くなります。前述のオーストラリアとニュージーランドが良い例です。また、ユーロ圏のように単一の金融政策を共有する地域では、加盟国の経済状況がユーロ全体の価値に影響を与え、ユーロを含む通貨ペア(EUR/USD, EUR/JPYなど)の間に一定の相関が生まれます。 - 基軸通貨と決済通貨の関係:

FX市場の中心にいるのは、世界の基軸通貨である米ドル(USD)です。多くの通貨ペアは米ドルを介して取引されており、「ドルストレート」と呼ばれます。このドルストレート通貨ペアは、米ドルの強弱という共通のドライバーによって動かされるため、自然と相関関係が生まれます。- 決済通貨が米ドル(EUR/USD, GBP/USDなど):米ドルが売られると上昇(正の相関)

- 基軸通貨が米ドル(USD/JPY, USD/CHFなど):米ドルが売られると下落

この結果、EUR/USDとUSD/JPYは負の相関関係になりやすいのです。

- 金融政策の方向性:

各国の中央銀行が決定する金融政策(政策金利の上げ下げなど)は、通貨の価値を左右する最も重要な要因の一つです。例えば、米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)が利上げを行うと米ドルの魅力が増して買われやすくなり、逆に欧州中央銀行(ECB)が利下げを行うとユーロの魅力が減って売られやすくなります。このように、主要国の中央銀行の政策スタンスが似ているか、あるいは逆方向を向いているかによって、通貨間の相関関係が形成されます。 - 市場のセンチメント(リスクオン/リスクオフ):

市場全体の雰囲気、すなわち「センチメント」も相関関係に大きな影響を与えます。- リスクオン: 投資家が楽観的で、積極的にリスクを取ってリターンを狙う局面。このときは、比較的金利の高い資源国通貨(豪ドル、NZドルなど)や新興国通貨が買われやすくなります。

- リスクオフ: 投資家が悲観的で、リスクを回避しようとする局面。このときは、安全資産とされる日本円(JPY)やスイスフラン(CHF)、米ドル(USD)が買われやすくなります。

リスクオフ局面では、多くの通貨ペアで「円買い」や「ドル買い」が同時に発生するため、クロス円(EUR/JPY, GBP/JPYなど)が一斉に下落したり、ドルストレートが同じ方向に動いたりと、通貨間の相関が一時的に非常に強まる傾向があります。

これらの要因が複合的に作用することで、FX市場における複雑な相関関係の網の目が形成されています。この関係性を理解することは、単一の通貨ペアだけを見ているトレーダーにはない、俯瞰的な視野を持つことに繋がります。

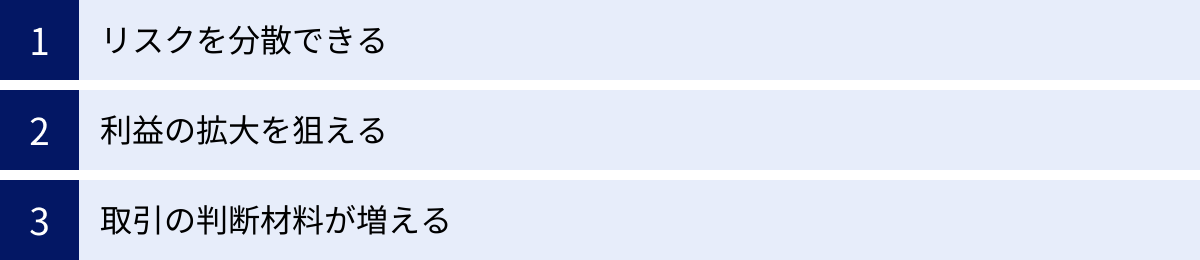

相関関係をFX取引に活用する3つのメリット

通貨ペアの相関関係を理解し、分析に取り入れることは、単なる知識の習得に留まりません。トレード戦略をより洗練させ、実践的な利益に繋げるための具体的なメリットが3つ存在します。これらのメリットを意識することで、相関分析の価値を最大限に引き出すことができます。

① リスクを分散できる

FX取引における最大のリスクの一つは、意図せずに特定の通貨や経済要因にリスクを集中させてしまうことです。相関関係の知識は、この「隠れたリスク」を可視化し、適切に管理するための強力なツールとなります。

例えば、あるトレーダーが「米ドルの上昇」を予測し、USD/JPYの買いポジションを建てたとします。さらに利益を狙おうと、同じくドル高を期待して、USD/CHFの買いポジションも追加しました。一見すると、二つの異なる通貨ペアに投資しているため、リスクを分散しているように思えるかもしれません。

しかし、USD/JPYとUSD/CHFは、米ドルの強弱に対して同じように反応する「強い正の相関」にあります。つまり、このトレーダーのポートフォリオは、実質的に「米ドル買い」という一つのシナリオに大きく依存している状態です。もし予測に反して米ドルが急落した場合、USD/JPYとUSD/CHFの両方のポジションで同時に大きな損失が発生し、ダメージが倍増してしまいます。

ここで相関関係の知識があれば、異なるアプローチが取れます。リスクを分散したいのであれば、USD/JPYの買いポジションと同時に、相関の低い(無相関に近い)通貨ペア、例えばEUR/GBPなどを取引対象に加えるという選択肢が生まれます。EUR/GBPの動きは、米ドルの動向よりもユーロ圏と英国の経済情勢に左右されるため、米ドル急落の影響を直接受けにくいのです。

さらに、負の相関を利用してリスクをヘッジするという考え方もあります。詳細は後述しますが、保有ポジションと逆の動きをする通貨ペアを取引することで、相場が逆行した際の損失をある程度相殺できます。

このように、通貨ペアの相関関係を意識することは、自分のポートフォリオが特定の変動要因に対してどれだけ脆弱であるかを評価し、よりバランスの取れたリスク管理を実現するための第一歩となります。

② 利益の拡大を狙える

相関関係の活用は、リスク管理だけでなく、積極的に利益機会を増やすことにも繋がります。これは、連動性の高い通貨ペアの動きを監視することで、より多くのエントリーチャンスを発見できるためです。

例えば、あなたが主にAUD/USDを監視してトレードしているとします。AUD/USDとNZD/USDは、前述の通り強い正の相関関係にあります。ある日、オーストラリアの良好な経済指標を受けてAUD/USDが明確な上昇トレンドを形成し始めましたが、あなたはエントリーのタイミングを逃してしまいました。

ここで諦めるのではなく、相関関係の視点を取り入れてみましょう。AUD/USDが上昇しているということは、同様の経済背景を持つニュージーランドドルも対米ドルで買われる可能性が高いと推測できます。そこでNZD/USDのチャートを確認すると、まだAUD/USDほど上昇しておらず、これからエントリーするのに絶好の押し目を作っているかもしれません。

このように、一方の通貨ペアで発生したトレードシグナルを、相関性の高いもう一方の通貨ペアに「横展開」して考えることで、一つの分析から二重の収益機会を探ることが可能になります。特に、トレンドフォロー戦略を取るトレーダーにとって、相関する通貨ペア群が同じ方向に動き始めたのを確認できれば、そのトレンドの信頼性が増し、より自信を持ってポジションを建てることができます。

ただし、注意点として、これは単純に同じポジションを二つ持つことを推奨するものではありません。それではリスクが集中してしまいます。あくまで、「一つの通貨ペアの分析から、別の通貨ペアに潜む新たなチャンスを見つけ出す」という視点が重要です。タイミングのズレや値動きの強弱を比較し、より優位性の高い方を選択するといった、洗練されたアプローチが求められます。

③ 取引の判断材料が増える

テクニカル分析では、移動平均線のクロスやRSIのダイバージェンス、サポートラインでの反発など、様々な売買シグナルを利用します。しかし、これらのシグナルが常に機能するとは限らず、「ダマシ」に終わることも少なくありません。相関関係の分析は、こうしたテクニカル分析のシグナルの信頼性を高めるための、強力な「フィルター」や「裏付け」として機能します。

具体例を挙げてみましょう。あなたはEUR/USDのチャートを分析しており、重要なレジスタンスラインを上抜けするブレイクアウトの買いシグナルを検知したとします。しかし、「これは本当に上昇トレンドに繋がるのだろうか?それともすぐに押し戻されるダマシだろうか?」と確信が持てずにいます。

このとき、相関関係の知識が役立ちます。まず、EUR/USDと正の相関にあるGBP/USDのチャートを確認します。もしGBP/USDも同様に上昇基調にあり、重要な抵抗線を試すような動きを見せているなら、この動きは単なるEUR/USD固有のものではなく、「米ドルが全体的に売られている」あるいは「欧州通貨が買われている」という市場全体の大きな流れに基づいている可能性が高まります。これにより、EUR/USDのブレイクアウトの信頼性は格段に向上します。

次に、EUR/USDと負の相関にあるUSD/JPYのチャートを確認します。もしEUR/USDが上昇しているにもかかわらず、本来なら下落するはずのUSD/JPYが下落していない、あるいは逆に上昇しているとしたらどうでしょうか。これは、市場の方向性が定まっていない、あるいはEUR/USDの上昇が一時的なものである可能性を示唆しています。この場合、エントリーを見送るか、より慎重に相場の推移を見守るという判断ができます。

このように、相関分析を組み合わせることで、一つの通貨ペアのチャートだけを見ているだけでは得られない、多角的で立体的な市場分析が可能になります。 これは、無駄なエントリーを減らし、勝率の高いトレードだけを厳選する上で、非常に有効なアプローチと言えるでしょう。

相関関係を活用した具体的なトレード手法

相関関係の概念とメリットを理解したところで、次はその知識をどのように実際のトレードに落とし込むか、具体的な手法について解説します。正の相関と負の相関、それぞれの特性を活かした戦略を身につけることで、トレードの幅は格段に広がります。

正の相関(順相関)を利用した手法

二つの通貨ペアが同じ方向に動く「正の相関」は、主にトレンドの信頼性を確認したり、収益機会を多様化させたりするために活用できます。

トレンドの確信度を高める

これは、前述のメリット③「取引の判断材料が増える」をさらに発展させた実践的な手法です。テクニカル分析で得られたシグナルの信頼性を、相関する通貨ペアの動きによって裏付けます。

具体的なシナリオ:

あなたがEUR/USDの取引を検討しているとします。チャートを見ると、日足で上昇トレンドラインが引け、移動平均線もゴールデンクロスを形成し、買いのチャンスを伺っている状況です。しかし、エントリーするにはもう一つ、強力な後押しが欲しいと考えています。

活用ステップ:

- 相関通貨ペアの選定: まず、EUR/USDと強い正の相関にある通貨ペアを特定します。代表的なのはGBP/USDやAUD/USDです。これらの通貨ペアは、TradingViewなどのツールで相関係数を確認すれば簡単に分かります。

- 相関通貨ペアのチャート分析: 次に、GBP/USDのチャートを開き、EUR/USDと同様の分析を行います。もし、GBP/USDも同様に上昇トレンドを形成しており、移動平均線が上向きであったり、重要なサポートラインで反発していたりすれば、それは「市場全体がドル売り・欧州通貨買い(あるいはリスクオン)のセンチメントに傾いている」ことの強力な証拠となります。

- エントリー判断: EUR/USDとGBP/USDの両方で上昇の兆候が確認できたことで、EUR/USDの買いエントリーに対する確信度は飛躍的に高まります。単一の通貨ペアでシグナルが出た場合よりも、はるかに優位性の高いトレードを実行できる可能性が高まります。

逆に、EUR/USDで買いシグナルが出ていても、GBP/USDが下落トレンドにあったり、レンジ相場で方向感がなかったりする場合は、EUR/USDの上昇が限定的であるか、あるいはダマシである可能性を疑うべきです。このように、正の相関にある通貨ペアを「セカンドオピニオン」として活用することで、無謀なエントリーを避け、より確度の高いトレンドに乗ることができます。

収益機会を増やす

正の相関関係にある二つの通貨ペアの値動きは、長期的には連動しますが、短期的には一時的な「かい離(ズレ)」が生じることがあります。このかい離が、いずれ元の相関関係に収束することを見越して利益を狙うのが「ペアトレード」と呼ばれる手法です。

具体的なシナリオ:

強い正の相関(例:相関係数+0.85)にあることで知られるAUD/USDとNZD/USDを監視しているとします。通常、この二つの通貨ペアは似たようなチャート形状を描きます。しかし、ある時、オーストラリアの突発的なネガティブニュースにより、AUD/USDだけが急落し、NZD/USDはそれほど下落せずに高値を維持している状況が発生しました。二つの通貨ペアの価格差が、通常よりも大きく開いた状態です。

活用ステップ:

- かい離の確認: チャートを重ねて表示できるツール(TradingViewなど)を使い、AUD/USDとNZD/USDのかい離が統計的に見て異常なレベルに達しているかを確認します。

- ポジションの構築: このかい離はいずれ修正される(二つの価格が再び近づく)と予測し、割安になっているAUD/USDを買い、同時に割高になっているNZD/USDを売るというポジションを構築します。

- 利益確定: その後、予測通りにAUD/USDが反発上昇し、NZD/USDが下落または停滞して、両者の価格差が縮小した時点で両方のポジションを決済し、利益を確定します。

この手法のメリットは、市場全体の方向性(上がるか下がるか)を予測する必要がない点です。あくまで「二つの通貨ペアの価格差が縮まること」に賭けるため、相場が上昇しても下落しても、価格差が縮まりさえすれば利益が出ます。

ただし、この手法は高度な分析を要する上級者向けです。かい離が修正されずにさらに拡大し続け、両方のポジションで損失が発生するリスクも十分にあります。また、スワップポイントの支払いコストも考慮する必要があるため、安易に手を出すべきではありませんが、相関関係の応用的な活用法として覚えておくと良いでしょう。

負の相関(逆相関)を利用した手法

二つの通貨ペアが反対方向に動く「負の相関」は、主にリスク管理(ヘッジ)や、市場のダマシを見抜くために非常に有効です。

ヘッジ取引でリスクを抑える

ヘッジ取引とは、保有しているポジションと反対の価値変動をする資産を同時に保有することで、価格変動リスクを相殺・軽減する手法です。負の相関にある通貨ペアは、このヘッジ取引に最適です。

具体的なシナリオ:

あなたは、中期的な円安・ドル高トレンドを見込んで、USD/JPYの買いポジションを1ロット保有しているとします。しかし、週末に重要な経済指標の発表を控えており、短期的に円高・ドル安に振れるリスクを懸念しています。ポジションを決済したくはないが、一時的な下落による損失は避けたい、という状況です。

活用ステップ:

- 相関通貨ペアの選定: USD/JPYと強い負の相関にある通貨ペアを探します。代表的なのはEUR/USDやGBP/USDです。

- ヘッジポジションの構築: USD/JPYの買いポジションのリスクをヘッジするため、負の相関にあるEUR/USDの買いポジションを建てます。(USD/JPYの買いは「ドル買い」、EUR/USDの買いは「ドル売り」のポジションなので、ドルの値動きに対してリスクが相殺されます)

- リスクの相殺: 週末、予測通りにドルが売られてUSD/JPYが下落した場合、保有しているUSD/JPYのポジションでは含み損が発生します。しかし、同時にEUR/USDは上昇するため、ヘッジとして建てたEUR/USDのポジションでは含み益が発生します。これにより、ポートフォリオ全体の損失を最小限に抑えることができます。

- ヘッジの解除: リスク要因であった経済指標の発表が終わり、市場が落ち着きを取り戻したら、ヘッジ目的で建てたEUR/USDのポジションを決済し、元のUSD/JPYのポジションだけを保有し続けます。

この手法の注意点は、ヘッジポジションを建てる際にもスプレッド(取引コスト)がかかること、また二つのポジションを保有することでスワップポイントの支払いが二重に発生する可能性があることです。完全なリスク相殺は難しく、あくまで保険的な意味合いが強いですが、大きなイベントを前にしてポジションを持ち越したい場合などには非常に有効なリスク管理手法です。

ダマシのシグナルを見分ける

負の相関関係は、ある通貨ペアで発生したシグナルが本物か偽物(ダマシ)かを見極めるための強力な判断材料になります。

具体的なシナリオ:

USD/JPYのチャートで、長らく続いていたレンジ相場の上限をローソク足の実体が明確に上抜ける、強いブレイクアウトのサインが出たとします。これだけを見れば、絶好の買いエントリーチャンスに見えます。

活用ステップ:

- 相関通貨ペアの確認: このブレイクアウトが本物かどうかを検証するために、USD/JPYと強い負の相関にあるEUR/USDのチャートを確認します。

- シグナルの検証: もしUSD/JPYのブレイクアウトが本物(=本格的なドル買い)であれば、EUR/USDは鏡のように反対の動き、つまりレンジ相場の下限を下にブレイクするはずです。チャートを確認し、実際にEUR/USDが下落していれば、USD/JPYのブレイクアウトの信頼性は非常に高いと判断でき、安心して買いで追随できます。

- ダマシの判断: しかし、もしUSD/JPYが上昇しているにもかかわらず、EUR/USDが全く下落していない、あるいは横ばいで推移しているとしたら、それは非常に重要な警告サインです。USD/JPYの上昇は、一部の投機筋による仕掛けや、特定のニュースに反応した一時的な動きである可能性が高く、「ダマシ」に終わってすぐにレンジ内に戻ってくる危険性があります。この場合、エントリーを見送るのが賢明な判断となります。

このように、負の相関にある通貨ペアの動きが、自分の見立てと「一致しない」場合、それは市場が迷っている証拠です。この不一致を検知する能力は、損失に繋がりやすいダマシのパターンを回避し、生存率を高める上で極めて重要なスキルと言えるでしょう。

主要通貨ペアの相関関係一覧

FX市場には数多くの通貨ペアが存在しますが、特に取引量の多い「主要通貨ペア」の相関関係を把握しておくことは、効率的な市場分析の第一歩です。ここでは、クロス円とドルストレートに分けて、代表的な相関関係の傾向を解説します。

注意点: これから紹介する相関関係は、あくまで一般的な傾向です。前述の通り、相関関係は市場の状況によって常に変動します。 最新の相関関係を確認する際は、後述する分析ツールを活用することをお勧めします。

クロス円の相関関係

クロス円とは、米ドルを介さずに、日本円と他の通貨を直接取引する通貨ペアのことです(例:EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPYなど)。しかし、実際の銀行間市場では、多くの場合「EUR/USD」と「USD/JPY」の取引を組み合わせて「EUR/JPY」のレートが算出されています。

この仕組みから、ほとんどのクロス円は、USD/JPYと強い正の相関関係を持つ傾向にあります。なぜなら、クロス円のレートには共通してUSD/JPYのレートが影響しているからです。特に、市場がリスクオフ(リスク回避)ムードになると、安全資産とされる円が世界的に買われる「円高」が進み、USD/JPYをはじめとする全てのクロス円が一斉に下落する現象がよく見られます。

| 通貨ペアA | 通貨ペアB | 相関の種類(一般的な傾向) | 主な理由 |

|---|---|---|---|

| USD/JPY | EUR/JPY | 強い正の相関 | どちらも円の強弱に大きく影響される。リスクセンチメントが共通の変動要因となる。 |

| USD/JPY | GBP/JPY | 強い正の相関 | 理由はEUR/JPYと同様。円高/円安局面で連動しやすい。 |

| USD/JPY | AUD/JPY | 強い正の相関 | 理由は上記と同様だが、豪ドルは資源国通貨のため、世界経済の動向にも影響される。 |

| EUR/JPY | GBP/JPY | 非常に強い正の相関 | 構成通貨に円が共通し、ユーロとポンドも経済的な結びつきが強いため、非常に連動性が高い。 |

| AUD/JPY | NZD/JPY | 非常に強い正の相関 | 円が共通し、豪ドルとNZドルも極めて強い相関関係にあるため、ほぼ同じ動きをすることが多い。 |

クロス円同士を取引する際は、その多くが似たような値動きをすることを念頭に置く必要があります。例えば、EUR/JPYとGBP/JPYの両方で買いポジションを持つことは、リスク分散にはならず、むしろ欧州通貨と円の関係性にリスクを集中させる行為になることを理解しておくべきです。

ドルストレートの相関関係

ドルストレートとは、米ドルが絡む通貨ペア全般を指します。これは、米ドルが基軸通貨(左側)か決済通貨(右側)かによって、二つのグループに大別でき、グループ内では正の相関、グループ間では負の相関が生まれやすくなります。

グループA:決済通貨が米ドル(USDが右側)

このグループの通貨ペアは、米ドルが売られると上昇し、買われると下落します。そのため、グループ内の通貨ペア同士は正の相関を示しやすいのが特徴です。

グループB:基軸通貨が米ドル(USDが左側)

このグループの通貨ペアは、米ドルが買われると上昇し、売られると下落します。

結果として、グループAとグループBの通貨ペアの間には、強い負の相関が生まれます。

| グループ | 通貨ペア | グループ内の相関 | グループ間の相関(対グループB) |

|---|---|---|---|

| A | EUR/USD | 正の相関 | 負の相関 |

| A | GBP/USD | 正の相関 | 負の相関 |

| A | AUD/USD | 正の相関 | 負の相関 |

| A | NZD/USD | 正の相関 | 負の相関 |

| B | USD/JPY | – | 負の相関 |

| B | USD/CHF | – | 負の相関 |

| B | USD/CAD | – | 負の相関 |

この関係性を理解していると、例えば「ドルインデックス(DXY)」という、主要通貨に対する米ドルの総合的な価値を示す指数の動きから、各ドルストレート通貨ペアの動きを大まかに予測することができます。ドルインデックスが上昇すれば、グループAの通貨は下落し、グループBの通貨は上昇する、というわけです。

具体的な通貨ペアの相関例

ここでは、FXトレーダーにとって最も馴染み深いであろう「ドル円」と「ユーロドル」を軸に、相関関係の具体例をさらに深掘りします。

ドル円(USD/JPY)と相関が強い通貨ペア

USD/JPYは、日米の金融政策や景気動向、そして世界的なリスクセンチメントに影響される通貨ペアです。

- 正の相関が強い通貨ペアの例:

- USD/CHF(米ドル/スイスフラン): スイスフランも円と同様に安全資産と見なされることがありますが、それ以上に両通貨ペアは「米ドルの強弱」という共通のドライバーに強く影響されます。米国の金利が上昇すれば、USD/JPYもUSD/CHFも買われやすくなるため、強い正の相関を示します。

- クロス円全般(EUR/JPY, GBP/JPYなど): 前述の通り、リスクオン/オフのセンチメントが共通しており、円高・円安の大きな流れに連動するため、強い正の相関があります。

- 負の相関が強い通貨ペアの例:

- EUR/USD(ユーロ/米ドル)、GBP/USD(ポンド/米ドル): これらはドルストレートの基本形です。USD/JPYでドルが買われれば(上昇)、EUR/USDやGBP/USDではドルが買われることでレートが下落します。このため、非常に安定した負の相関関係にあります。

- XAU/USD(金/米ドル): 金(ゴールド)は「無国籍通貨」とも呼ばれる安全資産の代表格です。通常、米ドルと金は逆の相関関係(ドルが強くなると金価格は下落)にあります。また、リスクオフ局面では安全資産である円と金が同時に買われる傾向があるため、USD/JPY(ドル高・円安で上昇)とXAU/USD(ドル安で上昇)は、複合的な要因から負の相関を示すことが多くなります。

ユーロドル(EUR/USD)と相関が強い通貨ペア

EUR/USDは世界で最も取引量の多い通貨ペアであり、その動きは市場全体のセンチメントを反映します。

- 正の相関が強い通貨ペアの例:

- GBP/USD(ポンド/米ドル): 英国とユーロ圏は地理的・経済的に極めて密接な関係にあります。そのため、両者の金融政策や経済指標は連動しやすく、対米ドルでの値動きも非常に似通ったものになります。EUR/USDとGBP/USDは、FX市場で最も有名な正の相関ペアの一つです。

- AUD/USD(豪ドル/米ドル)、NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル): これらは「リスクオン通貨」とも呼ばれ、世界経済が好調なときに買われやすい傾向があります。EUR/USDもリスクオン局面で上昇しやすいため、これらの通貨ペアとは正の相関関係が生まれやすくなります。

- 負の相関が強い通貨ペアの例:

- USD/CHF(米ドル/スイスフラン): EUR/USDとUSD/CHFは「鏡のペア」と呼ばれるほど、極めて強い負の相関関係にあります。これは、EURとCHFが地理的・経済的に密接でありながら、対米ドルでのポジションが完全に逆であるためです。EUR/USDが上昇すれば、ほぼ確実にUSD/CHFは下落します。この関係は非常に安定しているため、ヘッジ取引やシグナルの検証に多用されます。

- USD/JPY(米ドル/円): 前述の通り、米ドルの強弱が逆方向に作用するため、強い負の相関を示します。

これらの関係性を頭に入れておくだけで、チャートを見る際の視野が格段に広がり、一つの通貨ペアの動きから市場全体の状況を推測する能力が身につきます。

相関関係の確認に便利なツール3選

ここまで通貨ペアの相関関係について解説してきましたが、「相関係数を自分で計算するのは大変そう」と感じた方も多いでしょう。幸いなことに、現代では相関関係を誰でも簡単かつ視覚的に確認できる便利なツールが数多く存在します。ここでは、多くのトレーダーに利用されている代表的なツールを3つ紹介します。

① TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewは、世界中の数千万人のトレーダーや投資家が利用する、ブラウザベースの超高機能チャート分析プラットフォームです。無料プランから利用でき、その多機能性と使いやすさから、初心者からプロまで幅広く支持されています。相関関係の分析においても非常に強力なツールです。

- 主な機能と特徴:

- 比較チャート機能: メインのチャートに、別の通貨ペアのローソク足やラインチャートを重ねて表示できます。例えば、EUR/USDのチャート上にGBP/USDを重ねることで、二つの通貨ペアの値動きの連動性を視覚的に一目で確認できます。かい離が発生しているポイントなども直感的に把握可能です。

- 相関係数インジケーター(Correlation Coefficient): TradingViewには「相関係数」を計算してチャート下部に表示するインジケーターが標準で搭載されています。インジケーターを追加し、比較したい通貨ペアのシンボルを指定するだけで、指定した期間の相関係数がラインチャートで表示されます。数値が+1に近いのか、-1に近いのかを時系列で追うことができます。

- 豊富なカスタマイズ性: 相関係数を計算する期間(例:過去20本、50本など)を自由に変更できるため、短期的な相関と長期的な相関を比較分析することも可能です。

- おすすめな人:

- チャート分析を主軸にトレード戦略を組み立てる人

- 複数の通貨ペアの動きを視覚的に比較したい人

- 自分好みにカスタマイズして詳細な分析を行いたい人

TradingViewは、相関分析だけでなく、あらゆるテクニカル分析に対応する万能ツールです。FXトレーダーであれば、まず最初に使い方をマスターしておきたいプラットフォームと言えるでしょう。(参照:TradingView公式サイト)

② OANDA(オアンダ)

OANDAは、世界的に展開する大手FXブローカーであり、顧客向けに非常に質の高い独自の分析ツールを提供していることで知られています。その中の一つに、相関関係を分析するための専用ツールがあります。

- 主な機能と特徴:

- 通貨ペア相関マトリックス: OANDAの提供する「通貨ペアの相関性」ツールでは、指定した基準通貨ペア(例:USD/JPY)と、他の主要通貨ペアとの相関係数が一覧表(マトリックス形式)で表示されます。これにより、どの通貨ペアが強く相関しているのか、あるいは相関していないのかを瞬時に把握できます。

- 期間の切り替え機能: このツールの優れた点は、分析期間を「1日」「1週間」「1ヶ月」「3ヶ月」など、簡単に切り替えられることです。これにより、「直近では相関が崩れているが、長期的には強い相関がある」といった、時間軸による相関関係の変化を容易に捉えることができます。

- OANDAラボとしての提供: これらのツールは「OANDAラボ」というサービスの一部として提供されており、OANDAに口座(デモ口座含む)を開設することで無料で利用できることが多いです。

- おすすめな人:

- 複数の通貨ペアの相関関係を一覧で素早く確認したい人

- 短期・中期・長期での相関関係の変化を分析したい人

- OANDAの口座をすでに持っている、または開設を検討している人

OANDAのツールは、視覚的な分かりやすさと実用性に特化しており、日々のトレード前の環境認識に非常に役立ちます。(参照:OANDA Japan公式サイト)

③ Mataf(マタフ)

Matafは、海外の金融情報サイトで、無料で利用できるにもかかわらず、プロレベルの分析ツールを多数提供しています。特に、相関関係の分析ツールは非常に使いやすく、世界中のトレーダーに利用されています。

- 主な機能と特徴:

- インタラクティブな相関表: Matafの「Currency correlation table」は、主要通貨ペア間の相関係数をマトリックス形式で表示します。表は色分けされており、正の相関が強いほど緑色、負の相関が強いほど赤色で表示されるため、直感的に関係性を把握できます。

- 詳細な期間設定: 分析期間を「15分」「1時間」「4時間」「日足」「週足」といった時間軸(タイムフレーム)や、「過去50期間」「100期間」といったローソク足の本数で細かく設定できます。これにより、自分の取引スタイル(スキャルピング、デイトレード、スイングトレードなど)に合わせた相関分析が可能です。

- 無料でのアクセス: 会員登録なども不要で、誰でもサイトにアクセスするだけでツールを利用できるのが最大の魅力です。サイトは英語表記が基本ですが、デザインがシンプルなため、直感的に操作できます。

- おすすめな人:

- コストをかけずに手軽に相関分析を始めたい人

- 自分の取引スタイルに合わせた細かい期間設定で分析したい人

- 英語のサイトに抵抗がない、またはブラウザの翻訳機能を使える人

Matafは、無料で使えるツールとしては非常に高機能であり、相関分析の入門用としても、上級者の補助ツールとしても十分に活用できます。(参照:Mataf.net)

これらのツールを活用し、定期的に通貨ペア間の相関関係をチェックする習慣をつけることが、相関分析をトレードに活かすための鍵となります。

相関関係を利用する際の2つの注意点

通貨ペアの相関関係は非常に強力な分析ツールですが、万能ではありません。その特性を誤解して利用すると、かえって損失を招く危険性もあります。ここでは、相関関係を活用する上で絶対に忘れてはならない2つの重要な注意点を解説します。

① 相関関係は常に変化する

これが最も重要な注意点です。相関係数は、固定された普遍的な数値ではありません。市場環境の変化に応じて、常に変動し続ける動的な指標です。 昨日まで強い正の相関にあったペアが、今日には相関が弱まったり、場合によっては負の相関に転じたりすることさえあり得ます。

相関関係が変化する主な要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 金融政策の方向性の変化:

例えば、これまで米国(FRB)とユーロ圏(ECB)が共に金融引き締め(利上げ)を進めている間は、両者の政策スタンスが似ているため、他の要因がなければ相関は安定しやすいかもしれません。しかし、ある時点でFRBが利上げを停止し、ECBだけが利上げを継続するようになると、両者の金融政策にかい離が生まれます。これにより、通貨の強弱バランスが崩れ、EUR/USDと他の通貨ペアとの相関関係が大きく変化する可能性があります。 - 地政学的リスクの発生:

特定の国や地域で紛争や政治不安が発生すると、その国の通貨は集中的に売られます。例えば、ユーロ圏のどこかで政治的な混乱が起これば、本来は強い正の相関にあるGBP/USDの動きとは関係なく、EUR/USDだけが大きく下落することがあります。このような状況では、一時的に相関関係は完全に崩壊します。 - 重要な経済指標の発表:

米国の雇用統計や消費者物価指数(CPI)など、市場の注目度が非常に高い経済指標の発表時には、相場が乱高下し、一時的にすべての通貨ペアが通常とは異なる動きを見せることがあります。この間、既存の相関関係はほとんど機能しなくなります。 - 市場全体のセンチメントの急変:

世界的な金融危機など、極端なリスクオフ相場では、ほとんどの通貨ペアが「米ドル」または「円」に対してどのような動きをするか、という一点に集約されます。その結果、通常はそれほど相関が高くない通貨ペア同士が一時的に強く相関したり、逆にいつもは相関しているペアの連動性が薄れたりします。

対策:

この「相関関係の変化」というリスクに対応するためには、定期的に相関関係をチェックする習慣が不可欠です。最低でも週に一度、できれば毎日のトレード前に、前述のツールを使って主要通貨ペアの相関関係(特に自分が取引しているペアに関連するもの)を確認しましょう。また、短期(日足など)だけでなく、中期(週足)、長期(月足)の相関も合わせて見ることで、現在の相関の変化が一時的なものなのか、構造的な変化なのかを判断する助けになります。

② 相関関係はあくまで補助的な分析材料

二つ目の注意点は、相関関係の立ち位置を正しく理解することです。相関分析は、エントリーや決済のタイミングを直接教えてくれる聖杯(Holy Grail)ではありません。あくまで、他の分析手法と組み合わせて使うことで真価を発揮する、補助的な分析材料です。

この理由を理解するために、「相関と因果」の違いを考えることが重要です。

- 相関関係: 二つの事象が「連動して動く」という結果を示しているだけ。

- 因果関係: 一方の事象が「原因」となって、もう一方の事象(結果)を引き起こしている関係。

FX市場において、EUR/USDが上昇する「原因」は、ユーロ圏の経済が好調だから、ECBが利上げを示唆したから、あるいは米ドルが売られる要因があったから、などです。そして、GBP/USDが上昇する「原因」も、英国経済の好調やドル売りなどです。この二つの通貨ペアに「共通の原因(ドル売りなど)」が存在するため、「結果として」EUR/USDとGBP/USDの動きに正の相関が生まれるのです。

つまり、相関関係だけを見て「EUR/USDが上がったから、GBP/USDも買おう」と判断するのは、物事の表面しか見ていないことになります。 なぜなら、その動きの根本的な原因を理解していないからです。もしEUR/USDの上昇が、ユーロ固有のポジティブニュース(因果関係)によるもので、市場全体でのドル売りが原因でなければ、GBP/USDは追随して上昇しないかもしれません。

対策:

相関分析は、あなたのメインとなるトレード戦略を補強する形で使いましょう。

- メイン戦略: テクニカル分析(移動平均線、MACD、水平線など)やファンダメンタルズ分析(金融政策、経済指標)に基づいて、エントリー候補を絞り込む。

- 補助(フィルター): そのエントリー判断の信頼性を高めるために、相関分析を用いる。「買いで入りたいが、相関する通貨ペアは下落しているから、少し様子を見よう」「売りのシグナルが出た。負の相関にある通貨ペアも上昇しており、シグナルの信頼性は高そうだ」といった形です。

相関関係は、トレードの意思決定における「主役」ではなく、シナリオの確度を高め、リスクを管理するための「名脇役」と位置づけること。 このバランス感覚を持つことが、相関分析を有効に活用し、長期的に市場で生き残るための鍵となります。

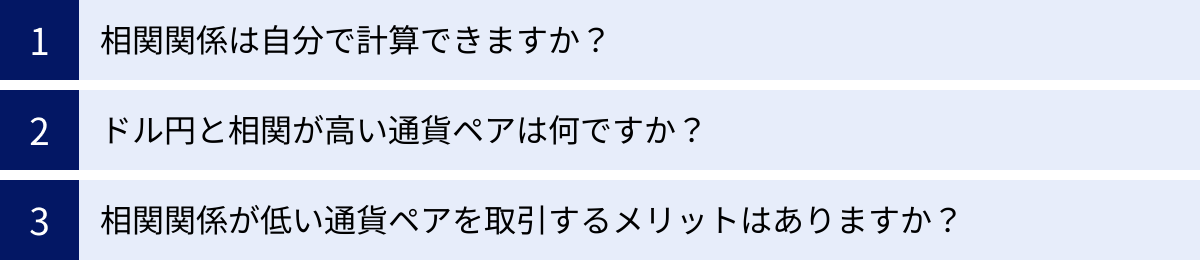

FXの相関関係に関するよくある質問

ここでは、FXの通貨ペアの相関関係について、初心者の方が抱きやすい疑問や、さらに深掘りしたい点について、Q&A形式で解説します。

相関関係は自分で計算できますか?

回答:はい、理論的には可能です。しかし、実用的ではありません。

相関係数は、統計的な計算式に基づいて算出されます。Excelなどの表計算ソフトには、二つのデータ系列の相関係数を計算するための「CORREL関数」が用意されています。したがって、二つの通貨ペア(例:EUR/USDとGBP/USD)の過去の価格データを時系列で取得し、Excelに入力すれば、自分で相関係数を計算すること自体は可能です。

しかし、この方法にはいくつかの大きな課題があります。

- データ入手の困難さ: 正確なヒストリカルデータ(過去の価格情報)を、十分な期間にわたって入手すること自体が容易ではありません。

- 計算の手間と時間: 多くの通貨ペアの組み合わせについて、定期的にデータを更新し、計算をやり直すのは非常に手間がかかり、現実的ではありません。

- リアルタイム性の欠如: 手動での計算では、刻一刻と変化する最新の相関関係を捉えることは不可能です。

結論として、相関係数を自力で計算するメリットはほとんどなく、本記事で紹介したTradingViewやOANDA、Matafといった専門的なツールを利用するのが最も効率的かつ正確です。 これらのツールは、複雑な計算を自動で行い、結果を視覚的に分かりやすく表示してくれるため、トレーダーは分析そのものに集中できます。

ドル円と相関が高い通貨ペアは何ですか?

回答:市場環境によりますが、一般的には以下の傾向があります。

これは非常によくある質問ですが、重要なのは「相関は常に変化する」という前提を忘れないことです。その上で、一般的な傾向として以下のように整理できます。

- 正の相関(同じ方向に動きやすい)が強い通貨ペア:

- クロス円(EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPYなど): 最も代表的な正の相関グループです。世界的なリスクセンチメント(リスクオン/オフ)が変化すると、円の価値が変動し、これらの通貨ペアは一斉に同じ方向に動く傾向があります。

- USD/CHF(米ドル/スイスフラン): 米ドルの強弱という共通の要因に強く影響されるため、正の相関を示すことが多いです。

- 負の相関(反対の方向に動きやすい)が強い通貨ペア:

- EUR/USD(ユーロ/米ドル)、GBP/USD(ポンド/米ドル): 最も代表的な負の相関グループです。USD/JPYの動きは「米ドルと円」の関係ですが、EUR/USDの動きは「ユーロと米ドル」の関係です。「米ドル」を軸にしてみると、一方はドルが基軸通貨(左側)、もう一方は決済通貨(右側)にあるため、鏡のような反対の動きをします。

- AUD/USD(豪ドル/米ドル)、NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル): これらも決済通貨が米ドルのため、USD/JPYとは負の相関になりやすいです。

これらの関係性は、トレードを行う前に必ずツールで最新の相関係数を確認し、現在の市場がどのような状況にあるかを把握することが重要です。

相関関係が低い通貨ペアを取引するメリットはありますか?

回答:はい、非常に大きなメリットがあります。それは「ポートフォリオのリスク分散効果」です。

多くのトレーダーは、相関が「強い」ペアに注目しがちですが、実は相関が「低い」(相関係数が0に近い、無相関の)通貨ペアを理解し、活用することにも大きな価値があります。

例えば、あるトレーダーがUSD/JPYとAUD/JPYの二つの通貨ペアで買いポジションを持っていたとします。この二つは強い正の相関にあるため、日本円が急騰するようなニュースが出た場合、両方のポジションで同時に大きな損失を被る可能性があります。これは、リスクが「日本円」という一つの要因に集中している状態です。

一方で、USD/JPY(米ドルと円の関係)と、それとは相関の低いEUR/GBP(ユーロとポンドの関係)の二つの通貨ペアでポジションを建てたとします。この場合、ポートフォリオは「米国の経済要因」「日本の経済要因」「ユーロ圏の経済要因」「英国の経済要因」というように、異なる変動要因に分散されます。

万が一、日本に関するネガティブサプライズで円が急騰し、USD/JPYのポジションが損失を出したとしても、その影響はEUR/GBPのポジションには直接及びません。むしろ、EUR/GBPはその時点での欧州の要因によって動いているため、利益が出ている可能性すらあります。

このように、意図的に相関の低い通貨ペアを複数組み合わせることは、特定の国や経済圏に特有の突発的なリスクからポートフォリオ全体を守り、収益を安定させるための非常に有効な戦略です。特に、複数のポジションを同時に保有するスイングトレーダーや長期トレーダーにとっては、必須のリスク管理の考え方と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、FX取引における「通貨ペアの相関関係」について、その基本概念から具体的な活用法、注意点に至るまでを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 相関関係とは、二つの通貨ペアの値動きの連動性を示し、「正の相関(同じ方向に動く)」と「負の相関(反対に動く)」があります。

- その強弱は「相関係数」(-1から+1)という客観的な数値で測ることができ、+0.7以上または-0.7以下で「相関が強い」と判断するのが一般的です。

- 相関関係をトレードに活用することで、「①リスクの分散」「②利益機会の拡大」「③取引判断の精度向上」という3つの大きなメリットを得られます。

- 具体的な手法としては、正の相関を利用してトレンドの確信度を高めたり、負の相関を利用してヘッジ取引でリスクを抑えたり、ダマシのシグナルを見抜いたりすることが可能です。

- 相関関係は、TradingViewやOANDAといった便利なツールを使えば誰でも簡単に分析できます。

しかし、最も心に留めておくべきは、以下の2つの注意点です。

- 相関関係は常に変化する動的なものであるため、定期的な確認が不可欠です。

- 相関関係はあくまで補助的な分析材料であり、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析といった主要な戦略と組み合わせて使うべきです。

通貨ペアの相関関係を理解し、分析に取り入れることは、あなたに「市場を俯瞰する鳥の目」を与えてくれます。一つの通貨ペアのチャートだけを睨みつけている状態から一歩抜け出し、通貨ペア間の相互作用や市場全体の大きな流れの中で、自分のトレードを位置づけられるようになります。

この多角的な視点は、トレードの優位性を高め、根拠の薄いエントリーを減らし、長期的にFX市場で成功を収めるための強力な基盤となるはずです。ぜひ本記事の内容を参考に、今日からあなたのトレードに「相関分析」という新たな武器を加えてみてください。