FX(外国為替証拠金取引)の世界では、数多くのテクニカル指標がトレーダーの意思決定をサポートするために利用されています。その中でも、最も基本的かつ世界中のトレーダーに愛用されているのが「MA(移動平均線)」です。移動平均線は、そのシンプルさゆえに初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用されており、テクニカル分析を学ぶ上での第一歩と言っても過言ではありません。

この記事では、FXの移動平均線について、その基本的な概念から種類、具体的な使い方、設定方法、そして実践で役立つ注意点や他の指標との組み合わせまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、移動平均線の本質を理解し、ご自身のトレード戦略に効果的に組み込むための知識が身につくでしょう。為替相場の大きな流れを読み解き、より精度の高い取引を目指すための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

FXのMA(移動平均線)とは

FX取引を始めるにあたり、多くの人が最初に出会うテクニカル指標が移動平均線(Moving Average、略してMA)です。チャート上に表示される滑らかな曲線は、一見すると複雑に見えるかもしれませんが、その仕組みは非常にシンプルです。移動平均線を理解することは、チャート分析の基礎を固める上で極めて重要です。

為替相場の平均価格をグラフ化した線

移動平均線とは、その名の通り、「一定期間における為替レートの終値の平均値」を算出し、それらを線で結んでグラフ化したものです。日々の価格は様々な要因で細かく上下に変動しますが、この細かな動き(ノイズ)を平均化することで、相場の大きな方向性、つまり「トレンド」を視覚的に捉えやすくするのが最大の目的です。

例えば、「5日移動平均線」を考えてみましょう。これは、直近5日間の終値を合計し、5で割ってその日の平均値を算出します。翌日になると、一番古い日のデータを外し、新たに最新の日のデータを加えて再び5日間の平均値を計算します。この計算を毎日繰り返して得られた平均値を結ぶと、1本の滑らかな線、すなわち5日移動平均線が描かれます。

計算式のイメージ(5日移動平均線の場合)

- 今日の5日MA = (今日の終値 + 昨日の終値 + 一昨日の終値 + 3日前の終値 + 4日前の終値) ÷ 5

- 明日の5日MA = (明日の終値 + 今日の終値 + 昨日の終値 + 一昨日の終値 + 3日前の終値) ÷ 5

この計算をトレーダー自身が行う必要は一切ありません。FX会社の提供する取引ツールを使えば、誰でも瞬時にチャート上に表示させることができます。重要なのは、移動平均線が「過去の価格データから算出された平均値」であるという本質を理解することです。この特性が、移動平均線のメリットとデメリットの両方を生み出しています。

なぜ移動平均線がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。それは、多くの市場参加者が同じ指標を見ているからです。世界中のトレーダーが移動平均線を意識して売買判断を行っているため、移動平均線がサポートライン(支持線)やレジスタンスライン(抵抗線)として機能したり、特定のパターン(後述するゴールデンクロスなど)が出現した際に相場が大きく動いたりする自己成就的な側面も持ち合わせています。

言わば、移動平均線は為替相場の「体温計」のようなものです。現在の相場が上昇基調で熱を帯びているのか、下降基調で冷え込んでいるのか、あるいは方向感のない平熱状態(レンジ相場)なのかを大まかに示してくれます。この大局観を把握することが、FXで安定した利益を目指すための第一歩となります。

初心者のうちは、ローソク足の日々の動きに一喜一憂しがちですが、移動平均線を1本チャートに加えるだけで、目先の値動きに惑わされず、相場の大きな流れに沿ったトレード(トレンドフォロー)を実践しやすくなります。テクニカル分析の根幹をなすこの指標をマスターすることが、FXの世界で生き残るための強力な武器となるのです。

移動平均線の3つの種類と特徴

移動平均線と一言で言っても、実はいくつかの種類が存在します。計算方法の違いによって、価格変動に対する反応の速さや線の滑らかさが異なり、それぞれに特徴があります。ここでは、代表的な3つの移動平均線「単純移動平均線(SMA)」「加重移動平均線(WMA)」「指数平滑移動平均線(EMA)」について、その特徴と使い分けを詳しく解説します。

| 種類 | 計算方法の特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 単純移動平均線 (SMA) | 全ての価格を平等に平均 | 滑らかで大きなトレンドを把握しやすい | 直近の価格変動への反応が遅い | 長期的なトレンド分析 |

| 加重移動平均線 (WMA) | 直近の価格に大きな比重をかける | トレンド転換を早く察知しやすい | ダマシが多く、線が不安定になりやすい | 短期的な売買タイミングの判断 |

| 指数平滑移動平均線 (EMA) | 直近の価格を重視しつつ、過去のデータも考慮 | 反応の速さと滑らかさのバランスが良い | SMAよりはダマシが多くなる | あらゆる時間軸での分析(汎用性が高い) |

① 単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線(Simple Moving Average、SMA)は、最も基本的で広く知られている移動平均線です。その計算方法は非常にシンプルで、設定した期間の終値をすべて足し合わせ、その期間数で割るだけです。例えば、25日SMAであれば、過去25日間の終値をすべて平等に扱って平均値を算出します。

- 特徴とメリット

SMAの最大の特徴は、その滑らかな動きにあります。すべての価格データを平等に扱うため、短期的な価格の急変動に過敏に反応せず、相場の大きな流れや長期的なトレンドを捉えるのに非常に適しています。この特性から、ダマシ(売買サインとは逆方向に価格が動くこと)が比較的少ないとされています。どっしりと構えて相場の大局観を把握したいトレーダーにとっては、信頼性の高い指標となります。 - デメリット

一方で、その滑らかさはデメリットにもなり得ます。SMAは過去の価格データを平等に扱うため、直近の価格変動に対する反応が他の移動平均線に比べて遅くなる傾向があります。相場が急にトレンド転換した際に、SMAがその変化を示すまでにはタイムラグが生じます。そのため、短期的な売買タイミングを計る目的で利用するには、やや不向きな面があります。 - 使いどころ

SMAは、主にスイングトレードやポジショントレードといった、長期的な視点でのトレンドフォロー戦略で真価を発揮します。例えば、日足チャートに200日SMAを表示させ、その傾きや価格との位置関係から、相場の大きなサイクルを判断するといった使い方が一般的です。

② 加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線(Weighted Moving Average、WMA)は、直近の価格データに重点を置いて計算される移動平均線です。SMAがすべてのデータを平等に扱うのに対し、WMAは「新しい情報ほど価値が高い」という考え方に基づき、現在に近い価格ほど大きな比重(ウェイト)をかけて平均値を算出します。

- 特徴とメリット

WMAの最大の特徴は、その反応の速さです。直近の価格を重視するため、価格変動に素早く追従し、トレンドの転換点をSMAよりも早期に察知できる可能性があります。このため、スキャルピングやデイトレードなど、ごく短期間での値動きを捉えたいトレーダーにとって有効なツールとなり得ます。 - デメリット

しかし、その反応の速さは諸刃の剣です。価格の細かな変動にも敏感に反応するため、線がギザギザになりやすく、ダマシのシグナルが多く発生する傾向があります。トレンドが発生していないレンジ相場では、頻繁に上下に振らされることになり、トレードの判断を誤る原因にもなりかねません。安定性に欠ける点がWMAの大きな弱点です。 - 使いどころ

WMAは、その特性から主に短期売買におけるエントリータイミングの判断に使われます。ただし、ダマシが多いことを十分に理解した上で、他の指標と組み合わせて使うなど、慎重な活用が求められます。現在では、後述するEMAの登場により、WMAを積極的に利用するトレーダーは比較的少なくなっています。

③ 指数平滑移動平均線(EMA)

指数平滑移動平均線(Exponential Moving Average、EMA)は、現在最も多くのトレーダーに利用されている移動平均線と言っても過言ではありません。WMAと同様に直近の価格を重視しますが、その計算方法はより洗練されています。EMAは過去のすべての価格データを含めて計算しつつ、直近のデータほど指数関数的に比重を高くしていきます。

- 特徴とメリット

EMAの最大の魅力は、SMAの滑らかさとWMAの反応の速さという、両者の長所を兼ね備えている点にあります。SMAよりも価格変動への追従が速いため、トレンドの転換を比較的早期に捉えることができ、かつWMAほどダマシが多くないため、信頼性も保たれています。この絶妙なバランスが、多くのトレーダーに支持される理由です。MACDなど、他の多くのテクニカル指標の計算にもEMAが採用されており、その汎用性の高さがうかがえます。 - デメリット

万能に見えるEMAですが、デメリットも存在します。SMAと比較すれば、やはり反応が速い分、ダマシの発生頻度は高くなります。特に、期間の短いEMAは価格のノイズを拾いやすくなるため注意が必要です。 - 使いどころ

EMAは、短期のデイトレードから長期のスイングトレードまで、あらゆるトレードスタイルと時間軸で活用できる非常に汎用性の高い指標です。どの移動平均線を使えばよいか迷った場合、まずはEMAから試してみるのがおすすめです。

結論として、どの移動平均線が絶対的に優れているというわけではありません。 それぞれに一長一短があり、重要なのは自分のトレードスタイルや分析対象の相場状況に合わせて最適なものを選択し、使い分けることです。長期トレンドを重視するならSMA、バランスを求めるならEMA、というように、それぞれの特性を理解して活用しましょう。

移動平均線の基本的な使い方6選

移動平均線をチャートに表示させただけでは、宝の持ち腐れです。その線が何を意味し、どのように解釈すれば売買に活かせるのかを知ることが重要です。ここでは、移動平均線を使った代表的かつ実践的な6つの分析手法を、初心者にも分かりやすく解説します。これらの使い方をマスターすれば、あなたのトレード戦略は格段にレベルアップするでしょう。

① トレンドの方向性を見極める

移動平均線を使う上で最も基本的かつ重要な役割は、現在の相場がどの方向に向かっているのか、すなわち「トレンド」を視覚的に判断することです。

- 上昇トレンドの判断

移動平均線が右肩上がりになっており、かつローソク足(価格)が移動平均線の上で推移している場合、その相場は「上昇トレンド」にあると判断できます。この状態では、買いポジションを持つのが基本戦略(順張り)となります。価格が一時的に移動平均線に近づく「押し目」は、絶好の買い場となる可能性があります。 - 下降トレンドの判断

逆に、移動平均線が右肩下がりになっており、かつローソク足が移動平均線の下で推移している場合、その相場は「下降トレンド」にあると判断できます。この状態では、売りポジションを持つのが基本戦略です。価格が一時的に移動平均線に近づく「戻り」は、絶好の売り場となる可能性があります。 - レンジ相場(トレンドレス)の判断

移動平均線がほぼ横ばいで推移し、ローソク足が移動平均線を頻繁に上下にまたいでいる場合、その相場は方向感のない「レンジ相場(持ち合い相場)」にあると判断できます。このような状況では、後述する移動平均線を使ったトレンドフォローの手法は機能しにくくなるため、注意が必要です。トレードを控えるか、レンジ相場に特化した別の戦略(オシレーター系指標の活用など)に切り替える判断が求められます。

このように、移動平均線の「向き」と「価格との位置関係」を見るだけで、現在の相場環境を客観的に把握し、取るべき戦略の方向性を定めることができます。これは、感情的なトレードを避け、規律ある取引を行うための第一歩です。

② ゴールデンクロスで買いサインを判断する

ゴールデンクロスは、移動平均線が示す最も有名な買いサインの一つです。これは、期間の異なる2本の移動平均線を用いてトレンドの転換点を捉える手法です。

具体的には、期間の短い移動平均線(短期線)が、期間の長い移動平均線(長期線)を下から上に突き抜ける(クロスする)現象を指します。例えば、25日移動平均線が75日移動平均線を上抜くといったケースです。

この現象が意味するのは、「短期的な平均価格の上昇ペースが、長期的な平均価格の上昇ペースを上回り始めた」ということです。これは、停滞または下降していた相場が本格的な上昇トレンドに転換する可能性が高いことを示唆しており、多くのトレーダーが買いのエントリーポイントとして意識します。特に、長期間の下降トレンドやレンジ相場の後に出現したゴールデンクロスは、信頼性が高いシグナルとされています。

ただし、注意点として、ゴールデンクロスはあくまでトレンド転換の「可能性」を示すシグナルであり、100%確実なものではありません。クロスした後にすぐ価格が反落する「ダマシ」も存在します。また、移動平均線は遅行指標であるため、クロスが確認された時点では、すでに価格が大きく上昇してしまっていることも少なくありません。ゴールデンクロスだけを根拠に飛びつくのではなく、他の要素と合わせて総合的に判断することが重要です。

③ デッドクロスで売りサインを判断する

デッドクロスは、ゴールデンクロスの正反対の現象であり、強力な売りサインとされています。

具体的には、期間の短い移動平均線(短期線)が、期間の長い移動平均線(長期線)を上から下に突き抜ける(クロスする)現象を指します。

この現象は、「短期的な平均価格の下落ペースが、長期的な平均価格の下落ペースを上回り始めた」ことを意味します。これは、上昇トレンドが終わり、本格的な下降トレンドに転換する可能性が高いことを示唆しており、売りエントリーや、保有している買いポジションを決済するタイミングとして意識されます。特に、高値圏で出現したデッドクロスは、相場の天井を示唆する重要なシグナルとなり得ます。

デッドクロスにもゴールデンクロスと同様の注意点があります。ダマシの存在や、シグナルの遅行性です。デッドクロスを確認してから売ったのでは、すでに底値圏に近く、利益を得るのが難しい場合もあります。クロスした角度が浅い場合や、レンジ相場内で発生したクロスは信頼性が低いため、見送る勇気も必要です。

④ パーフェクトオーダーで強いトレンドを掴む

ゴールデンクロスやデッドクロスが2本の移動平均線でトレンドの「転換点」を捉えるのに対し、パーフェクトオーダーは3本の移動平均線を使ってトレンドの「強さ」と「継続性」を判断する手法です。

パーフェクトオーダーとは、期間の異なる短期・中期・長期の3本の移動平均線が、順番にきれいに並んで、同じ方向に進んでいる状態を指します。これは非常に強いトレンドが発生していることを示しており、トレンドフォロー戦略において絶好のチャンスとされています。

上昇のパーフェクトオーダー

- 状態: チャートの上から順に「短期移動平均線」「中期移動平均線」「長期移動平均線」が並び、3本すべてが右肩上がりの状態。

- 意味: 短期・中期・長期のすべての時間軸で買い圧力が非常に強いことを示しています。これは強力な上昇トレンドが発生しているサインであり、トレーダーにとっては絶好の買い場となります。この状態では、安易な逆張りの売りは非常に危険です。戦略としては、価格が短期線や中期線まで一時的に下落する「押し目」を狙って買いを入れるのがセオリーです。

下降のパーフェクトオーダー

- 状態: チャートの上から順に「長期移動平均線」「中期移動平均線」「短期移動平均線」が並び、3本すべてが右肩下がりの状態。

- 意味: 上昇のパーフェクトオーダーとは逆に、すべての時間軸で売り圧力が非常に強いことを示しています。これは強力な下降トレンドが発生しているサインであり、絶好の売り場となります。この状態では、価格が短期線や中期線まで一時的に上昇する「戻り」を狙って売りを入れるのがセオリーとなります。

パーフェクトオーダーは、明確なトレンド相場でのみ出現します。この形を見つけたら、トレンドに逆らわず、素直に流れに乗ることが、FXで利益を上げるための重要な心構えです。

⑤ グランビルの法則で売買タイミングを計る

グランビルの法則は、米国のチャート分析家ジョセフ・E・グランビルが考案した、移動平均線と価格の位置関係や乖離から8つの売買パターンを見出す投資手法です。これは移動平均線を使った取引手法の原点とも言える古典的かつ非常に重要な理論であり、現代でも多くのトレーダーに活用されています。

この法則は、買いのサイン4つと売りのサイン4つから構成されています。

買いの4パターン

- ゴールデンクロスからの買い: 移動平均線が長期間下落した後、横ばいまたは上向きに転じたタイミングで、価格が移動平均線を下から上に突き抜けた場合。これはトレンド転換の初期段階を捉える最も基本的な買いサインです。

- 押し目買い: 移動平均線が上昇トレンドを形成している中で、価格が一時的に移動平均線を下回った場合。上昇トレンドの一時的な調整局面と判断し、再度上昇に転じることを見越して買う手法です。

- 支持線での反発買い: 移動平均線が上昇トレンド中に、価格が移動平均線に向かって下落してきたものの、線を割り込むことなく反発して再度上昇した場合。移動平均線がサポートとして機能したことを確認して買う、より安全性の高い手法です。

- 乖離からの逆張り買い: 価格が上昇中の移動平均線から、大きく下に離れた(乖離した)場合。売られすぎの状態からの反発を狙う逆張りの買い手法です。ただし、トレンドに逆らうためリスクは高く、慎重な判断が求められます。

売りの4パターン

- デッドクロスからの売り: 移動平均線が長期間上昇した後、横ばいまたは下向きに転じたタイミングで、価格が移動平均線を上から下に突き抜けた場合。下降トレンドへの転換を捉える売りサインです。

- 戻り売り: 移動平均線が下降トレンドを形成している中で、価格が一時的に移動平均線を上回った場合。下降トレンド中の一時的な反発と判断し、再度下落することを見越して売る手法です。

- 抵抗線での反落売り: 移動平均線が下降トレンド中に、価格が移動平均線に向かって上昇してきたものの、線を上抜けずに反落した場合。移動平均線がレジスタンスとして機能したことを確認して売る手法です。

- 乖離からの逆張り売り: 価格が下降中の移動平均線から、大きく上に離れた(乖離した)場合。買われすぎの状態からの反落を狙う逆張りの売り手法です。こちらもリスク管理が重要になります。

グランビルの法則は、移動平均線と価格の力学を深く理解するための優れたフレームワークです。すべてのパターンを暗記するのではなく、なぜそのポイントが売買サインになるのかという背後にある市場心理を理解することが、応用力を高める鍵となります。

⑥ サポートライン・レジスタンスラインとして活用する

移動平均線は、トレンドの方向性を示すだけでなく、価格の下値を支える「サポートライン(支持線)」や、上値を抑える「レジスタンスライン(抵抗線)」としても機能します。これは、多くの市場参加者が移動平均線を意識しているために起こる現象です。

- サポートラインとしての活用

相場が上昇トレンドにあるとき、移動平均線は右肩上がりに推移します。このとき、価格が一時的に下落して移動平均線に近づくと、そこで買い注文が入りやすくなり、価格が反発する傾向があります。つまり、上昇トレンド中の移動平均線は、価格の下落を食い止める支持線として機能するのです。トレーダーは、この性質を利用して、移動平均線付近を「押し目買い」の絶好のポイントとして狙うことができます。 - レジスタンスラインとしての活用

逆に、相場が下降トレンドにあるとき、移動平均線は右肩下がりに推移します。価格が一時的に上昇して移動平均線に近づくと、そこで売り注文が入りやすくなり、価格が反落する傾向があります。つまり、下降トレンド中の移動平均線は、価格の上昇を阻む抵抗線として機能するのです。トレーダーは、移動平均線付近を「戻り売り」のポイントとして活用できます。

どの期間の移動平均線がサポートやレジスタンスとして意識されるかは、その時々の相場状況や通貨ペアによって異なりますが、一般的には日足チャートの20日線、50日線、100日線、200日線などが世界中のトレーダーに注目されています。自分の見ているチャートで、どの移動平均線が繰り返し意識されているかを確認することが重要です。

移動平均線の設定方法

移動平均線を効果的に活用するためには、その設定が極めて重要です。主に設定すべき項目は「期間」と「種類」の2つです。これらの設定は、自分のトレードスタイルや分析する時間足によって最適解が異なります。ここでは、どのように設定を選べば良いのか、その考え方と目安を解説します。

期間の設定(短期・中期・長期の使い分け)

移動平均線の「期間」とは、平均値を算出するために遡るローソク足の本数を指します。例えば、日足チャートで期間を「25」に設定すれば、過去25日間の終値の平均を結んだ線(25日移動平均線)が描画されます。

期間設定の基本原則は以下の通りです。

- 期間が短い: 直近の値動きに敏感に反応する。トレンド転換を早く察知できるが、ダマシも多くなる。

- 期間が長い: 値動きへの反応が緩やかになる。大きなトレンドを捉えやすいが、反応が遅れる。

一般的に、トレーダーは目的の異なる複数の期間の移動平均線を同時に表示させて、相場を多角的に分析します。短期・中期・長期の3本を表示させるのが一般的です。

一般的な期間設定の例(日足チャートの場合)

- 短期線(5日、10日、20日、21日、25日など): 週単位〜月単位の値動きを反映します。短期的な売買のタイミングを計ったり、トレンドの勢いを判断したりするのに使われます。デイトレーダーやスキャルパーは、より短い期間設定を好む傾向があります。

- 中期線(50日、75日、89日、100日など): 2ヶ月〜半年程度の値動きを反映します。相場の主要なトレンドの方向性を確認するために使われます。短期線と組み合わせてゴールデンクロスやデッドクロスを見る際に重要となります。75日線は四半期(約3ヶ月)の営業日数に近いため、機関投資家にも意識されやすいと言われています。

- 長期線(200日、233日など): 1年程度の非常に大きな値動きを反映します。相場の根本的な大局観、つまり強気相場なのか弱気相場なのかを判断するための基準線として用いられます。特に200日移動平均線は、市場のトレンドを判断する上で最も重要視される指標の一つです。

自分のトレードスタイルに合わせて期間を調整することが最も重要です。以下の表は、トレードスタイル別の期間設定の目安です。

| トレードスタイル | 主に使う時間足 | 短期線の目安 | 中期線の目安 | 長期線の目安 |

|---|---|---|---|---|

| スキャルピング | 1分足、5分足 | 5〜10 | 20〜25 | 50〜75 |

| デイトレード | 15分足、1時間足 | 10〜25 | 50〜75 | 100〜200 |

| スイングトレード | 4時間足、日足 | 20〜25 | 75〜100 | 200〜 |

これらの数値はあくまで一般的な目安です。フィボナッチ数(5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…)を好んで使うトレーダーもいます。大切なのは、過去のチャートで様々な期間設定を試し、その通貨ペアや時間足でどの期間がサポートやレジスタンスとして機能しやすいか(市場参加者に意識されているか)を自分で検証することです。

種類の選び方

期間と並んで重要なのが、どの種類の移動平均線(SMA, WMA, EMA)を使うかです。それぞれの特徴は前述の通りですが、ここでは選び方の基準をより具体的に解説します。

- 単純移動平均線(SMA)を選ぶ場合

長期的な視点で、相場の大きなうねりを捉えたいトレーダーに向いています。日々の細かな値動きに惑わされず、どっしりと構えてトレンドを判断したい場合に最適です。特に、200日線のような長期線には、その滑らかさからSMAが用いられることが多いです。ボリンジャーバンドの中心線としてもSMAが標準的に使われます。 - 指数平滑移動平均線(EMA)を選ぶ場合

反応の速さと安定性のバランスを重視するなら、EMAが第一候補となります。現在のテクニカル分析の主流であり、短期から長期まであらゆるトレードスタイルに対応できる汎用性の高さが魅力です。トレンドの発生や転換をSMAよりも早く捉えたいけれど、WMAほどの過敏さは不要、と考えるトレーダーに最適です。もしどの種類を使えば良いか迷ったら、まずはEMAから試してみることを強くおすすめします。 多くのFX会社の取引ツールでデフォルト設定になっていることも多く、MACDなどの他の人気指標もEMAをベースにしているため、相性も良いです。 - 加重移動平均線(WMA)を選ぶ場合

とにかく早くシグナルを捉えたい、スキャルピングなどの超短期売買を主戦場とするトレーダー向けの選択肢です。価格変動への追従性は3種類の中で最も高いですが、その分ダマシが非常に多いというリスクを許容する必要があります。WMAを単体で使うのではなく、他の指標と組み合わせてダマシをフィルタリングする工夫が不可欠です。

結論として、移動平均線の設定に絶対的な正解はありません。 通貨ペアの特性(ボラティリティの高さなど)、相場環境(トレンド相場かレンジ相場か)、そして何よりもあなた自身のトレード戦略との相性を見極めることが肝心です。デモトレードなどを活用して、様々な期間と種類の組み合わせを実際にチャート上で試し、自分だけの「勝ちパターン」となる設定を見つけ出すプロセスそのものが、トレーダーとしてのスキルアップに繋がります。

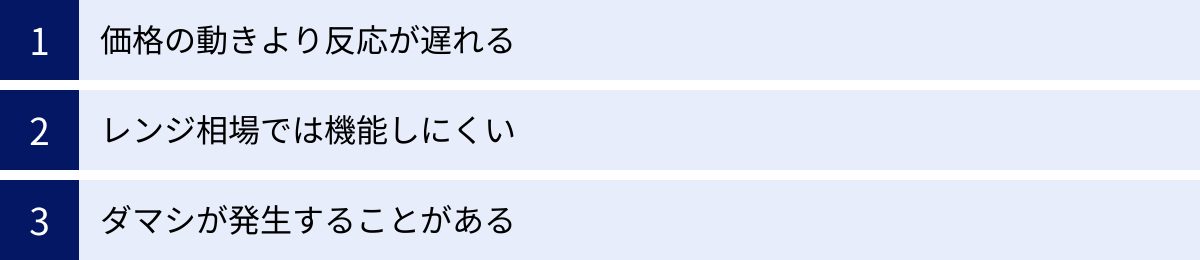

移動平均線を使う際の3つの注意点

移動平均線は非常に強力なツールですが、万能ではありません。その特性から生じる弱点や限界を理解せずに使うと、かえって損失を招く原因になりかねません。ここでは、移動平均線を実践で使う際に必ず心に留めておくべき3つの重要な注意点を解説します。

① 価格の動きより反応が遅れる

移動平均線の最大の弱点、それは「遅行性」です。移動平均線は、あくまで過去の価格データの平均値から算出されるため、実際の価格の動き(プライスアクション)よりも必ず反応が遅れます。これは移動平均線の構造的な宿命であり、避けることはできません。

この遅行性は、具体的に以下のような問題を引き起こします。

- エントリータイミングの遅れ: 例えば、ゴールデンクロスが買いサインとして有名ですが、短期線が長期線を上抜くのが確認された時点では、すでに価格は底値からかなり上昇してしまっているケースが頻繁にあります。ここで焦って飛び乗ると「高値掴み」となり、その後の調整局面で含み損を抱えることになります。デッドクロスの場合も同様で、サインが出た時にはすでに大きく下落しており、「安値売り」になってしまうリスクがあります。

- トレンド転換の察知の遅れ: 上昇トレンドが終了し、下降トレンドに転換した場合でも、移動平均線が下向きに変わるまでには時間がかかります。このタイムラグの間に、利益が大きく減少したり、損失が拡大したりする可能性があります。

対策として重要なのは、移動平均線のシグナルを鵜呑みにしないことです。移動平均線はあくまで「相場の状況を確認するためのもの」と割り切り、エントリーやエグジットの最終的な判断は、ローソク足の形(プライスアクション)や、より反応の速いオシレーター系の指標など、他の分析ツールと組み合わせて行うことが不可欠です。例えば、「ゴールデンクロスが発生したから買う」のではなく、「ゴールデンクロスが発生して上昇トレンドに転換した可能性が高いので、次の押し目を待って買う」というように、一段階冷静な判断を心がけましょう。

② レンジ相場では機能しにくい

移動平均線は、トレンドの方向性や強さを測るのに非常に優れた指標ですが、その一方で方向感のない「レンジ相場(ボックス相場)」では、ほとんど機能しなくなります。

レンジ相場とは、価格が一定の高値(レジスタンスライン)と安値(サポートライン)の間を行ったり来たりする状態を指します。このような相場環境では、移動平均線は以下のような動きを見せます。

- 横ばいになる: 明確なトレンドがないため、移動平均線は傾きを失い、水平に近い状態で推移します。

- クロスが頻発する: 価格が移動平均線を中心に上下するため、短期線と長期線が何度も交差します。これにより、ゴールデンクロスやデッドクロスが頻発しますが、そのほとんどがトレンド転換には繋がらない「ダマシ」のシグナルとなります。

この状態で移動平均線のクロスサインに従って売買を繰り返すと、価格がわずかに動いただけで逆方向に振られ、小さな損失を何度も積み重ねる「往復ビンタ」の状態に陥りがちです。

対策としては、まず移動平均線の傾きを見て、現在の相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのかを判断することです。移動平均線が横ばいになり始めたら、「今は移動平均線が効きにくい相場だ」と認識し、トレンドフォロー戦略を一旦停止する勇気が必要です。レンジ相場では、移動平均線の代わりにRSIやストキャスティクスといったオシレーター系の指標を使い、「買われすぎ」「売られすぎ」を判断して逆張りする戦略に切り替えるなど、相場環境に合わせたアプローチが求められます。

③ ダマシが発生することがある

テクニカル分析において「ダマシ」はつきものですが、移動平均線も例外ではありません。ダマシとは、テクニカル指標が示した売買サインとは逆の方向に価格が動いてしまう現象を指します。

移動平均線におけるダマシの具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- クロスのダマシ: 満を持してゴールデンクロスが発生し、買いでエントリーした直後に価格が急落し、デッドクロスに転じてしまう。

- サポート・レジスタンスのダマシ: 上昇トレンド中に移動平均線まで価格が下落し、反発するかに見せかけて(サポートされるかに見せかけて)、そのまま一気に下にブレイクしてしまう。

ダマシが発生する主な原因としては、以下のようなものが考えられます。

- 重要な経済指標の発表や要人発言: 各国の政策金利の発表や雇用統計、中央銀行総裁の発言など、予測が難しいファンダメンタルズ要因によって相場が急変し、テクニカル的な流れが無視されることがあります。

- 大口投資家の仕掛け: ヘッジファンドなどの大口投資家が、意図的に個人投資家のストップロスを狙って価格を動かし、テクニカル的なポイントをブレイクさせることがあります。

ダマシへの最も重要な対策は、損切り(ストップロス)注文を必ず設定することです。どんなに確信のあるエントリーであっても、「もしサインがダマシだったら、ここで損失を確定させる」というラインを事前に決めておくことで、致命的な損失を防ぐことができます。また、一つの売買サインだけで判断せず、複数の時間足を確認したり(マルチタイムフレーム分析)、他のテクニカル指標と組み合わせてエントリーの根拠を複数持つことで、ダマシに引っかかる確率を減らすことができます。移動平均線は完璧ではないという事実を受け入れ、常にリスク管理を怠らない姿勢が重要です。

移動平均線と相性の良いテクニカル指標3選

移動平均線は単体でも強力な分析ツールですが、その弱点を補い、分析の精度をさらに高めるためには、他のテクニカル指標と組み合わせることが非常に有効です。ここでは、移動平均線との相性が特に良く、多くのトレーダーに利用されている3つの代表的な指標を紹介します。

① MACD

MACD(マックディー)は「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語では「移動平均線収束拡散法」と呼ばれます。その名の通り、移動平均線を応用して開発されたテクニカル指標であり、移動平均線との親和性は抜群です。

- 概要と仕組み

MACDは、期間の異なる2本の指数平滑移動平均線(EMA)の差を表す「MACDライン」と、そのMACDラインの単純移動平均線(SMA)である「シグナルライン」の2本の線で構成されます。この2本の線のクロスや、0ラインとの位置関係から、トレンドの方向性、強さ、そして転換のタイミングを判断します。 - 移動平均線との相性の良さ

MACDの最大の強みは、移動平均線の弱点である「遅行性」を補える点にあります。MACDは2本のEMAの「差」を見ているため、移動平均線そのものよりも価格変動への反応が速く、トレンド転換の兆候をより早期に捉えることが可能です。- MACDのゴールデンクロス/デッドクロス: MACDラインがシグナルラインを上抜く/下抜くタイミングは、移動平均線のゴールデンクロス/デッドクロスに先行して現れることが多く、エントリータイミングを早めるのに役立ちます。

- ダイバージェンス: 価格は高値を更新しているのに、MACDの高値は切り下がっている(またはその逆)という「ダイバージェンス」は、トレンドの勢いが衰えていることを示唆する強力な先行シグナルです。これにより、トレンドの終焉を事前に予測できる可能性があります。

- 具体的な使い方

- 長期の移動平均線(例:200日線)で大局的なトレンド方向を確認する。(例:200日線が上向きなら買い目線)

- そのトレンドの方向へのエントリータイミングをMACDで計る。(例:買い目線の中で、MACDがゴールデンクロスしたタイミングでエントリー)

このように、移動平均線で「森」を見て、MACDで「木」を見るというように役割分担することで、トレードの精度と優位性を格段に高めることができます。

② ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の「標準偏差(σ:シグマ)」を応用したテクニカル指標です。移動平均線を中心に、その上下に標準偏差に基づいたラインを複数引くことで、価格の行き過ぎ(買われすぎ・売られすぎ)や、ボラティリティ(価格変動の大きさ)を視覚的に判断することができます。

- 概要と仕組み

ボリンジャーバンドは、中心線となる移動平均線(通常は20期間のSMA)と、その上下に±1σ、±2σ、±3σのラインで構成されます。統計学上、価格は±2σのバンド内に約95.4%の確率で収まるとされています。 - 移動平均線との相性の良さ

ボリンジャーバンドの中心線は移動平均線そのものであるため、トレンドの方向性とボラティリティを一つの指標で同時に分析できるのが最大のメリットです。- レンジ相場の判断: 移動平均線が苦手とするレンジ相場では、ボリンジャーバンドの幅が狭くなる「スクイーズ」という状態になります。これにより、レンジ相場であることを視覚的に簡単に判断できます。

- トレンド発生の察知: スクイーズの後、バンドの幅が急拡大する「エクスパンション」は、新たなトレンドが発生したことを示唆します。移動平均線の傾きと合わせて見ることで、トレンドの初動を捉えやすくなります。

- 押し目買い・戻り売りの目安: 上昇トレンド中(バンド全体が右肩上がり)に価格が-1σや中心線まで調整した場面は、押し目買いのチャンスとなります。逆に下降トレンド中(バンド全体が右肩下がり)に+1σや中心線まで戻した場面は、戻り売りのポイントとして機能します。

ボリンジャーバンドを組み合わせることで、移動平均線だけでは判断しにくい相場のエネルギー状態を把握し、より有利なエントリーポイントを見つけ出すことが可能になります。

③ 一目均衡表

一目均衡表は、都新聞の商況部長であった細田悟一氏が「一目山人」のペンネームで発表した、日本発のテクニカル指標です。その名の通り、「一目見れば相場の均衡状態がわかる」ことを目指して開発され、海外でも「Ichimoku Cloud」として広く知られています。

- 概要と仕組み

一目均衡表は、「転換線」「基準線」「先行スパン1」「先行スパン2」「遅行スパン」という5つの線から構成されます。特に、先行スパン1と2で囲まれた部分は「雲(クラウド)」と呼ばれ、強力なサポート・レジスタンス帯として機能します。 - 移動平均線との相性の良さ

移動平均線が過去の価格の平均を見る「時間」の概念が薄い指標であるのに対し、一目均衡表は「時間論」「波動論」「値幅観測論」という3つの理論を柱とし、現在の価格を過去や未来にずらして表示することで、時間的な概念を取り入れている点が大きな違いです。- 「線」と「面」による分析: 移動平均線が「線」でサポート・レジスタンスを示すのに対し、一目均衡表の「雲」は「面(帯)」でサポート・レジスタンスを示します。これにより、より強力で信頼性の高い支持・抵抗帯を判断することができます。

- シグナルの補強: 転換線が基準線を上抜く「好転」や、下抜く「逆転」は、移動平均線のゴールデンクロス/デッドクロスに似た売買サインです。これらが同時に発生した場合、シグナルの信頼性はより高まります。特に、価格が雲を上抜け、転換線が基準線を上抜け、遅行スパンが価格を上抜ける「三役好転」は、非常に強い買いサインとされています。

移動平均線という西洋の伝統的な指標に、一目均衡表という東洋の時間概念を取り入れた指標を組み合わせることで、相場をより立体的かつ多角的に分析することが可能になります。

移動平均線の分析におすすめのFX会社

移動平均線を使った分析を快適に行うためには、高機能で使いやすいチャートツールを提供しているFX会社を選ぶことが重要です。ここでは、MA分析に適した取引ツールやサービスを提供している、国内で人気のFX会社を3社ご紹介します。

GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高世界第1位(※)を長年記録するなど、多くのトレーダーから支持されている大手FX会社です。(※Finance Magnates 2020年1月~2023年12月調査報告書に基づく)

- 高機能なチャートツール: PC用の「プラチナチャートプラス」は、非常に高機能でカスタマイズ性に優れています。移動平均線(SMA, EMA, WMAなど)はもちろんのこと、全部で50種類以上の豊富なテクニカル指標を搭載しており、MACDやボリンジャーバンドなど、MAと組み合わせたい指標を自由に表示させて詳細な分析が可能です。描画ツールの種類も豊富で、自分だけの分析環境を構築できます。

- スマホアプリの充実: スマートフォンアプリ「GMOクリック FXneo」でも、PC版に匹敵する高度なチャート分析が可能です。移動平均線の設定も簡単で、外出先でもストレスなく相場分析と取引が完結します。

- 総合力の高さ: 業界最狭水準のスプレッドや高いスワップポイントなど、取引コストや条件面でも優れており、初心者から上級者まで幅広い層におすすめできるFX会社です。

参照:GMOクリック証券 公式サイト

DMM FX

DMM FXは、初心者からの人気が非常に高いFX会社の一つです。使いやすさを重視した取引ツールと、手厚いサポート体制が魅力です。

- 直感的で分かりやすいツール: PC用の取引ツール「DMMFX PLUS」は、シンプルで直感的な操作性が特徴です。チャート画面はレイアウトの自由度が高く、移動平均線などの基本的なテクニカル指標の表示や設定が非常に簡単なため、PC操作に不慣れな初心者でも迷うことなく分析を始めることができます。

- スマホアプリの高性能化: スマートフォンアプリもPC並みの機能を搭載しており、チャートを見ながらワンタップで発注できる「スピード注文」など、取引のしやすさに定評があります。もちろん、移動平均線を始めとする多数のテクニカル指標にも対応しています。

- 手厚いサポート: 平日は24時間、電話やメールでの問い合わせに対応しているほか、業界初となるLINEでの問い合わせにも対応しており、初心者でも安心して取引を始められる環境が整っています。

参照:DMM.com証券 公式サイト

外為どっとコム

外為どっとコムは、19年以上の実績を誇る老舗のFX会社で、特に情報量の豊富さと学習コンテンツの充実に定評があります。

- 独自の分析ツール: 標準搭載の取引ツール「外貨ネクストネオ『G.F.X』」では、移動平均線などの基本的な分析はもちろんのこと、「ぴたんこテクニカル」という独自の未来予測チャートツールが利用できます。これは、現在のチャートと類似した過去のチャート形状を探し出し、未来の値動きを予測するというユニークなツールです。移動平均線の分析に加えて、こうしたツールを補助的に使うことで、分析の幅を広げることができます。

- 豊富な情報コンテンツ: 著名なアナリストによるレポートやオンラインセミナーが非常に充実しており、移動平均線の使い方を含め、FXの知識を基礎から体系的に学ぶことができます。「習うより慣れろ」だけでなく、「学びながら取引したい」という初心者の方に特におすすめです。

参照:外為どっとコム 公式サイト

これらのFX会社は、いずれもデモトレード口座を無料で開設できます。実際に各社のツールを試してみて、ご自身の分析スタイルに最も合った会社を選ぶことをおすすめします。

まとめ

今回は、FXのテクニカル分析における最も基本的で重要な指標である「MA(移動平均線)」について、その概念から種類、具体的な使い方、注意点までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 移動平均線は相場の「平均価格」: 日々の価格のノイズを取り除き、トレンドの方向性を視覚的に捉えるための、テクニカル分析の王道ツールです。

- 種類はトレードスタイルで選ぶ: 長期トレンド重視なら「SMA」、反応速度と安定性のバランスを求めるなら「EMA」が基本。迷ったらまずEMAから試してみましょう。

- 6つの基本技をマスターする: 「トレンド判断」「ゴールデン/デッドクロス」「パーフェクトオーダー」「グランビルの法則」「サポレジ」という基本的な使い方を理解するだけで、チャートの見え方が大きく変わります。

- 弱点を理解し、リスク管理を徹底する: 移動平均線には「遅行性」「レンジ相場に弱い」「ダマシがある」という弱点があります。これを理解し、損切り設定を徹底すること、そしてMACDやボリンジャーバンドなど他の指標と組み合わせて判断の精度を高めることが、実践で勝ち続けるための鍵となります。

移動平均線は、決して「これさえ使えば必ず勝てる」という魔法の杖ではありません。しかし、その特性を正しく理解し、他の分析手法やリスク管理と組み合わせることで、あなたのFX取引を成功に導くための強力な羅針盤となってくれることは間違いありません。

相場の大きな流れに乗り、優位性の高いトレードを実践するために、移動平均線は不可欠な存在です。この記事を参考に、まずはデモトレードで様々な期間や種類の移動平均線をチャートに表示し、その動きを観察することから始めてみてください。実践と検証を繰り返す中で、あなただけの最適な移動平均線の活用法がきっと見つかるはずです。