外国為替証拠金取引(FX)の世界では、経済指標と並んで、あるいはそれ以上に市場を大きく動かす要因として「要人発言」が存在します。各国の金融政策や経済の舵取りを担う重要人物の一言が、時に数円単位で為替レートを変動させ、世界中のトレーダーの損益を左右します。

FXで安定した利益を目指す上で、この要人発言を理解し、適切に対応するスキルは不可欠です。しかし、「誰の発言に注目すればいいのか」「発言のどこに注目すべきか」「そもそも情報はどこで手に入るのか」といった疑問を持つ初心者トレーダーも少なくありません。

この記事では、FXにおける要人発言の基本から、その影響で為替レートが動くメカニズム、特に注目すべき世界の要人、発言が行われるタイミング、そして具体的な情報の調べ方や取引への活かし方まで、網羅的に解説します。要人発言を味方につけ、リスクを管理しながら取引の精度を高めるための一助となれば幸いです。

目次

FXにおける要人発言とは

FXにおける「要人発言」とは、各国の政府や中央銀行のトップなど、金融・経済政策に大きな影響力を持つ人物(要人)による公式・非公式の発言を指します。これらの発言は、今後の政策の方向性を示唆することが多く、為替市場の参加者の思惑や期待を動かすことで、通貨の価値に直接的な影響を及ぼします。

要人発言は、単なる意見表明ではありません。その国の経済の現状認識、将来の見通し、そしてそれに基づいた政策運営のスタンスが凝縮されています。市場参加者は、その言葉の裏にある真意を読み解こうと神経を尖らせており、発言内容が市場の予測と異なっていた場合、為替レートは瞬時に、そして大きく変動する傾向があります。

要人発言は、主に「金融政策に関する発言」と「財政政策に関する発言」の2つに大別されます。

金融政策に関する発言

金融政策に関する発言は、要人発言の中でも最も為替レートに影響を与える要素です。これは、中央銀行が担う金融政策が、その国の通貨の供給量や価値を直接的にコントロールする役割を持つためです。

中央銀行の総裁や役員たちは、景気や物価の安定を目的として、様々な金融政策手段を講じます。その代表的なものが「政策金利」の操作です。

- 政策金利に関する発言: 政策金利は、銀行間の資金の貸し借りに適用される金利であり、あらゆる金利の基準となります。一般的に、金利が高い通貨は、低い通貨に比べて運用上の魅力が高まるため、買われやすくなります。そのため、中央銀行の要人が将来の利上げを示唆すればその通貨は買われ(通貨高)、利下げを示唆すれば売られる(通貨安)傾向があります。

- タカ派(Hawkish): インフレを警戒し、金融引き締め(利上げなど)に前向きな姿勢を指します。タカ派的な発言は、金利上昇期待から通貨高の要因となりやすいです。例えば、「インフレ率が目標を上回っており、断固たる措置を取る必要がある」といった発言がこれにあたります。

- ハト派(Dovish): 景気の減速を懸念し、金融緩和(利下げなど)に前向きな姿勢を指します。ハト派的な発言は、金利低下期待から通貨安の要因となりやすいです。「経済成長は依然として脆弱であり、必要であれば追加の緩和策を講じる用意がある」といった発言が代表例です。

- 量的緩和・引き締め(QE/QT)に関する発言: 政策金利の操作だけでは不十分な場合、中央銀行は市場から国債などを買い入れる「量的緩和(QE: Quantitative Easing)」を行い、市中にお金を供給します。これにより長期金利の低下を促し、景気を刺激します。逆に、インフレ抑制のために買い入れた資産を売却・縮小するのが「量的引き締め(QT: Quantitative Tightening)」です。これらの非伝統的金融政策の開始、終了、規模の変更に関する発言も、市場に大きな影響を与えます。

- インフレ・景気認識に関する発言: 要人が現在のインフレや景気の状況をどう認識しているかも重要です。「インフレは一時的」と見なすか、「持続的なもの」と捉えるかで、将来の金融政策の方向性が大きく変わるためです。

これらの金融政策に関する発言は、主に中央銀行の金融政策会合後の記者会見や、議会証言、講演会などで行われます。市場は常に、政策の「現状維持」か「変更」か、そしてその変更のヒントとなる言葉を探しています。

財政政策に関する発言

財政政策とは、政府が税金(歳入)や公共事業(歳出)を通じて経済に働きかける政策のことです。財務大臣や首相といった政府の要人による発言がこれにあたります。

- 財政出動・景気対策に関する発言: 政府が大規模な公共投資や減税といった景気対策(財政出動)を発表すると、経済成長への期待から株価が上昇し、リスク選好ムードが広がることで、その国の通貨が買われることがあります。ただし、財政出動の財源を確保するために大量の国債が発行されると、国の財政悪化が懸念され、逆に通貨安の要因となる場合もあります。

- 為替介入に関する発言: 為替レートが急激に、かつ経済の実態から乖離して変動した場合、政府・中央銀行は市場で通貨を売買する「為替介入」を行うことがあります。特に日本では、財務大臣や財務官による「口先介入」が頻繁に行われます。「過度な変動には断固たる措置をとる」「あらゆる選択肢を排除しない」といった発言は、市場の行き過ぎた動きを牽制する目的があり、実際に介入が行われるのではないかという警戒感から、為替レートの動きを一時的に抑制する効果があります。口先介入が繰り返された後に実際の為替介入(実弾介入)が行われることも多く、市場の注目度は非常に高いです。

金融政策が「通貨の価値」そのものに直接的に作用するのに対し、財政政策は「経済活動全体」への影響を通じて間接的に通貨価値に作用する、と整理すると分かりやすいでしょう。両者は密接に関連しており、金融政策と財政政策が協調して行われる(ポリシーミックス)こともあります。FXトレーダーは、これら両方の政策に関する要人発言を常にチェックし、総合的に市場の方向性を判断する必要があるのです。

なぜ要人発言で為替レートは動くのか

要人の一言で、なぜ瞬時にして何十銭、時には数円も為替レートが動くのでしょうか。その背景には、為替市場を動かす巨大なプレーヤーたちの「期待」と「心理」が複雑に絡み合ったメカニズムが存在します。

要人発言が為替レートを動かす根本的な理由は、その発言が「将来の金融政策の変更」を市場に予感させるからです。FXの価格は、二国間の通貨の交換比率であり、その価値の根幹を支えるのは、それぞれの国の「金利」です。投資家は、より金利の高い通貨を保有することで多くの金利収入(スワップポイント)を得ようとします。そのため、将来金利が上がりそうな通貨は買われ、下がりそうな通貨は売られるという、極めてシンプルな原則に基づいています。

要人、特に中央銀行の総裁は、その金利を決定する最高権力者です。彼らの発言は、未来の金利動向を占う上で最も重要な手がかりとなります。この「手がかり」を巡って、市場参加者の思惑が交錯し、巨大な売買エネルギーとなって為替レートを動かすのです。

このメカニズムを、もう少し具体的に分解してみましょう。

1. 市場の「織り込み」と「サプライズ」

為替市場は非常に効率的で、事前に予測可能な情報は、すでに価格に反映されている(織り込まれている)と考えられています。例えば、市場参加者の誰もが「次回の会合で0.25%の利上げが決定されるだろう」と予想している場合、その期待はすでに為替レートに織り込まれ、通貨は事前に買われています。

この状況で、実際に要人が「予想通り0.25%の利上げを実施する」と発言しても、市場に大きな驚き(サプライズ)はないため、為替レートはあまり動かないか、むしろ材料出尽くしで売られる(「噂で買って事実で売る」の格言通り)ことさえあります。

為替レートが最も大きく動くのは、発言内容が市場の「織り込み」と異なっていた場合です。

- ポジティブ・サプライズ(タカ派サプライズ): 市場が「利上げは0.25%」と予想していたところに、要人が「0.50%の利上げを実施する」と発言したり、「インフレは根強く、今後も積極的な利上げを継続する」といった予想以上にタカ派的な見解を示したりした場合、市場は「想定よりも金利が上がる」と判断します。これにより、慌ててその通貨を買いに走る動きが加速し、為替レートは急騰します。

- ネガティブ・サプライズ(ハト派サプライズ): 逆に、市場が「利上げ」を織り込んでいたにもかかわらず、要人が「今回は金利を据え置く」「景気後退リスクが高まっており、利上げは時期尚早だ」といった予想外にハト派的な発言をした場合、市場は「期待していた金利上昇が見込めない」と失望します。これにより、事前に買っていたポジションを投げる動き(ロングの解消)が殺到し、為替レートは急落します。

このように、要人発言による価格変動の大きさは、「発言内容そのもの」よりも「市場の事前予測との乖離(かいり)の大きさ」によって決まるのです。

2. 将来の金融政策への「道筋」の提示

要人発言の重要な役割は、次回の金融政策会合だけでなく、その先の数ヶ月、数年間にわたる金融政策の「道筋(フォワードガイダンス)」を示すことです。

例えば、FRB(米連邦準備制度理事会)は、政策金利の将来的な見通しを「ドット・プロット」と呼ばれるチャートで示します。これにより、市場参加者はFOMC(連邦公開市場委員会)のメンバーが将来の金利水準をどのように想定しているかを視覚的に把握できます。

また、記者会見での質疑応答では、議長が「データ次第(data dependent)」という言葉をよく使います。これは、「今後の経済指標の結果を見て、その都度、金融政策を判断する」という意味です。どの経済指標(例えば、雇用統計や消費者物価指数)を特に重視しているのかが示唆されると、市場はその指標の発表時に、より敏感に反応するようになります。

このように、要人発言は市場参加者に対して「未来のゲームのルール」を教えてくれる役割を果たしています。このルールをいち早く、そして正確に読み解いた者だけが、次の市場の動きを予測し、利益を得るチャンスを掴むことができるのです。

3. 通貨と国への「信認」の表明

要人発言は、その国の経済運営や通貨に対する「信認(Confidence)」を内外に示す行為でもあります。政府や中央銀行が、インフレ抑制や経済成長の実現に対して、断固たる決意と具体的な計画を持っていることを示す発言は、その国の通貨の信認を高め、価値を安定させる効果があります。

逆に、要人の発言が二転三転したり、政策に一貫性がなかったりすると、市場は「この国の経済運営は大丈夫か?」と不安を抱きます。このような信認の低下は、海外からの投資資金の流出を招き、通貨安の要因となります。特に、新興国においては、政情不安と結びついた要人発言が通貨の暴落を引き起こすケースも少なくありません。

このように、要人発言は単なる経済予測の発表の場ではなく、市場との対話を通じて将来の期待を形成し、自国の通貨価値をコントロールしようとする、高度なコミュニケーション戦略の一環なのです。トレーダーは、言葉の表面的な意味だけでなく、その裏にある意図や市場心理の変化まで読み解くことで、初めて要人発言を取引に活かすことができるようになります。

FXで特に注目すべき世界の要人

FX市場に影響を与える要人は世界中に数多く存在しますが、特にその一挙手一投足が注目される人物は限られています。彼らの発言は、自国通貨だけでなく、世界の金融市場全体を動かす力を持っています。ここでは、FXトレーダーが常に動向を追いかけるべき主要国のキーパーソンを紹介します。(役職・氏名は2024年5月時点の情報です)

アメリカの要人

基軸通貨である米ドル(USD)の動向は、すべての通貨ペアに影響を与えます。そのため、アメリカの要人の発言は最も注目度が高いと言っても過言ではありません。

| 要人名 | 役職 | 影響を与える政策 | 注目される発言の場 |

|---|---|---|---|

| ジェローム・パウエル | FRB議長 | 金融政策(政策金利、量的緩和/引き締め) | FOMC後の記者会見、議会証言、ジャクソンホール会議 |

| ジョー・バイデン | 大統領 | 財政政策、通商政策、外交政策 | 一般教書演説、記者会見、G7/G20 |

| ジャネット・イエレン | 財務長官 | 為替政策、財政政策、対中政策 | 記者会見、議会証言、国際会議 |

FRB議長(ジェローム・パウエル)

世界の金融市場における最重要人物が、FRB(米連邦準備制度理事会)の議長です。FRBはアメリカの中央銀行であり、その金融政策決定会合であるFOMC(連邦公開市場委員会)で、世界の経済を左右する政策金利(FFレート)を決定します。

パウエル議長の発言は、この政策金利の将来的な方向性を示唆するため、市場の注目度が極めて高いです。特に、年8回開催されるFOMC後の記者会見は、世界中のトレーダーが固唾を飲んで見守る一大イベントです。会見での言葉の選び方一つ、例えばインフレに対する認識が「力強い」から「緩やか」に変わるだけで、ドル相場は大きく変動します。

彼の発言スタイルは、市場との対話を重視し、慎重な言葉を選ぶ傾向がありますが、その中に含まれるタカ派・ハト派のニュアンスを市場は敏感に察知します。議会証言やジャクソンホール会議での講演も、今後の政策のヒントが示される場として同様に重要です。

大統領(ジョー・バイデン)

アメリカ大統領は、国の最高責任者として、経済政策全般に大きな影響力を持ちます。特に注目されるのは、大規模なインフラ投資や減税といった財政政策に関する発言です。これらの政策は、米国の景気や株価に影響を与え、リスクオン・リスクオフの流れを通じて為替市場にも波及します。

また、中国などとの通商政策(関税など)や外交政策に関する発言も重要です。地政学的な緊張が高まるような発言は、リスクオフムードを強め、比較的安全な資産とされる円やスイスフランが買われる要因となることがあります。大統領の発言は金融政策ほど直接的ではありませんが、中長期的な市場のテーマを形成する上で無視できません。

財務長官(ジャネット・イエレン)

財務長官は、アメリカの財政と為替政策を司る閣僚です。イエレン長官はFRB議長の経験者でもあるため、その金融に関する知見は深く、発言には重みがあります。

特に注目されるのは、為替レートの水準に関する発言です。「強いドルは国益に資する」といった伝統的なスタンスを表明することもあれば、特定国の為替操作を牽制する発言をすることもあります。また、為替介入の可能性について言及することは稀ですが、万が一そのような発言が出れば、市場は即座に反応します。財政政策、特に国債発行計画に関する発言も、米国の長期金利に影響を与え、ドル相場を動かす要因となります。

ヨーロッパの要人

ユーロ(EUR)は米ドルに次ぐ世界第2の取引量を誇る通貨であり、ECB(欧州中央銀行)の要人の発言はユーロ圏全体の経済を映し出す鏡となります。

ECB総裁(クリスティーヌ・ラガルド)

ユーロ圏19カ国の金融政策を束ねるECB(欧州中央銀行)のトップが、ラガルド総裁です。彼女の役割は、アメリカにおけるFRB議長に相当します。

約6週間ごとに開催されるECB政策理事会後の記者会見が、最も注目される発言の場です。ユーロ圏は、経済状況が異なる多くの国々で構成されているため、金融政策のかじ取りは非常に複雑です。ラガルド総裁の発言からは、インフレや景気に対するECB全体の総意や、タカ派とハト派のバランスを読み取ろうと市場は注力します。ドイツ連銀総裁など、ユーロ圏の主要国の中央銀行総裁の発言も、ECB内の力学を知る上で参考にされます。

日本の要人

日本円(JPY)は、米ドル、ユーロに次ぐ主要通貨の一つであり、特にリスクオフ局面で買われやすい「安全資産」としての側面も持ちます。日本の要人発言は、主にドル円(USD/JPY)やクロス円のレートに大きな影響を与えます。

日銀総裁(植田和男)

日本の金融政策を決定する日本銀行(日銀)のトップが、植田総裁です。長年の異次元緩和からの「出口戦略」が市場の最大の関心事となる中、その発言の一つ一つが円相場の方向性を決定づけます。

年8回開催される日銀金融政策決定会合後の記者会見は、パウエルFRB議長の会見と同様に非常に重要です。マイナス金利の解除、YCC(イールドカーブ・コントロール)の修正・撤廃、国債買い入れ額の変更など、具体的な政策変更に関する示唆があるかどうかに市場は注目します。学者出身であることから、理論的で慎重な発言が多いですが、その行間を読み解くことが求められます。

首相(岸田文雄)

内閣総理大臣は、日本の経済財政政策の最高責任者です。新しい経済対策や、賃上げ促進、成長戦略などに関する発言が注目されます。これらの発言は、日本経済の先行き期待に影響し、株価を通じて円相場に影響を与えることがあります。

財務大臣(鈴木俊一)

財務大臣は、日本の財政と為替政策を所管しており、特に為替介入の最終的な決定権者として市場から強く意識されています。円安や円高が急速に進んだ際に、「為替市場の動向を強い緊張感をもって注視している」「行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず、適切な対応を取りたい」といった「口先介入」を頻繁に行います。これらの発言は、市場の過熱感を冷まし、投機的な動きを牽制する効果があります。

財務官(神田眞人)

財務官は、財務省で国際金融を担う事務方のトップであり、「ミスター円」とも呼ばれます。財務大臣の代理として、為替政策に関する発言をすることが多く、口先介入や実弾介入の実務を指揮する人物とされています。そのため、彼の発言は市場に非常に直接的に響きます。特に、市場の動きが激しい時間帯に緊急で記者団の取材に応じる場合などは、何らかのアクション(介入)が近いのではないかという憶測を呼び、相場を大きく動かすことがあります。

これらの要人の発言を定点観測し、それぞれの立場や発言の背景を理解することが、FX取引で優位性を築くための鍵となります。

注目すべき会議や発言のタイミング

要人発言は、いつ、どこで行われるのでしょうか。重要な発言は、特定の国際会議や定例会合の場でなされることがほとんどです。これらのスケジュールを事前に把握しておくことは、FXトレーダーにとっての「基本のキ」と言えるでしょう。

各国中央銀行の金融政策会合

為替市場にとって最も重要なイベントが、各国の中央銀行が開催する金融政策会合です。この会合で政策金利や今後の金融政策の方針が決定され、その後の総裁(議長)記者会見で詳細な説明や質疑応答が行われます。

FOMC(連邦公開市場委員会)

- 主催: FRB(米連邦準備制度理事会)

- 開催頻度: 年8回(約6週間ごと)

- 注目ポイント: 政策金利(FFレート)の発表、声明文の内容、同時に公表される経済・金利見通し(ドット・プロット)、そしてパウエル議長の記者会見です。声明文の文言が前回からどう変化したか、ドット・プロットが示す将来の利上げ・利下げ回数がどう変わったか、そして議長が会見でタカ派・ハト派どちらのニュアンスをにじませるか、そのすべてがドル相場を動かす最大の材料となります。

ECB(欧州中央銀行)政策理事会

- 主催: ECB(欧州中央銀行)

- 開催頻度: 年8回(約6週間ごと)

- 注目ポイント: 政策金利の発表と、その後のラガルド総裁の記者会見です。会見の冒頭で読み上げられる声明文(Introductory Statement)で、理事会の総意が示されます。ユーロ圏全体のインフレ見通しや経済成長見通しに関する発言が、ユーロ相場の方向性を決定づけます。

日銀金融政策決定会合

- 主催: 日本銀行

- 開催頻度: 年8回(約6週間ごと)

- 注目ポイント: 金融政策の決定内容(マイナス金利、YCC、資産買い入れ方針など)の発表と、植田総裁の記者会見です。特に、長年の金融緩和策からの「正常化」に向けた具体的なステップが示されるかどうかが最大の焦点です。会合後に公表される「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」(年4回)も、日銀の先行き見通しを知る上で重要な資料となります。

国際会議(G7・G20)

- G7(先進7カ国首脳会議): 日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの首脳および欧州連合(EU)の代表が参加する国際会議。

- G20(20カ国・地域首脳会合): G7に加え、中国、インド、ロシアなどの新興国を含む主要20カ国・地域の首脳が参加する会議。

これらの会議では、世界経済の課題や協調行動について議論されます。特に、為替レートの安定や保護主義、貿易摩擦などがテーマとなった場合、会議後に発表される共同声明は市場に大きな影響を与えます。過去には、G7の声明がドル安の潮流を生み出した例(プラザ合意など)もあり、為替に関する文言には常に注意が必要です。また、会議の合間に行われる各国の首脳や財務大臣の個別会談や発言も注目されます。

シンポジウム・講演会

定例会合以外にも、世界中の中央銀行総裁や経済学者が集まるシンポジウムは、重要な発言の舞台となります。

ジャクソンホール会議

- 主催: 米カンザスシティ連邦準備銀行

- 開催時期: 毎年8月下旬

- 概要: ワイオミング州ジャクソンホールで開催される経済シンポジウム。FRB議長の講演は、その後の金融政策の方向性を大きく転換させるきっかけとなることが多く、市場の注目度はFOMCに匹敵するほど高いです。過去には、量的緩和(QE)の導入やテーパリング(量的緩和の縮小)の示唆がこの会議で行われました。

ダボス会議

- 主催: 世界経済フォーラム(WEF)

- 開催時期: 毎年1月

- 概要: スイスのダボスで開催される年次総会。世界中の政治家、経営者、学者が集まり、幅広いテーマについて議論します。特定の中央銀行総裁の発言だけでなく、影響力のある投資家や企業経営者の景気見通しなども、市場のセンチメント(雰囲気)に影響を与えることがあります。

議会証言

中央銀行の総裁は、自国の議会で経済や金融政策について証言する義務を負っています。

アメリカでは、FRB議長が年2回、上下両院で行う金融政策に関する議会証言(旧ハンフリー・ホーキンス証言)が特に重要です。議員からの鋭い質問に対し、議長が金融政策の背景や将来の見通しについて踏み込んだ発言をすることがあり、新たな材料として市場に受け止められます。

これらのイベントは、FX会社の経済指標カレンダーなどで事前にスケジュールを確認できます。重要なイベントの前には、市場のコンセンサス(事前予想)がどうなっているかを把握し、どのような発言が出たら相場がどう動く可能性があるか、複数のシナリオを想定しておくことが、冷静な取引判断につながります。

要人発言の影響を受けやすい時間帯

要人発言や重要な経済指標の発表は、特定の時間帯に集中する傾向があります。為替市場は24時間動いていますが、特に流動性が高まり、値動きが活発になる「コアタイム」が存在します。この時間帯を把握しておくことは、取引のチャンスを捉え、リスクを管理する上で非常に重要です。

為替市場の1日は、ニュージーランドのウェリントン市場から始まり、シドニー、東京、ロンドン、そしてニューヨークへと、世界の主要な金融センターの営業時間に沿って動いていきます。特に、複数の市場が重なる時間帯は取引が活発になり、要人発言の影響も出やすくなります。

注意点として、北半球の国々には夏時間(サマータイム)と冬時間(標準時間)があり、これによって取引の中心となる時間帯が1時間ずれることを覚えておく必要があります。

| 夏時間(サマータイム) | 冬時間(標準時間) | |

|---|---|---|

| 米国 | 3月第2日曜日~11月第1日曜日 | それ以外の期間 |

| 欧州・英国 | 3月最終日曜日~10月最終日曜日 | それ以外の期間 |

以下、日本時間(JST)を基準に、夏時間と冬時間それぞれの影響を受けやすい時間帯を解説します。

夏時間(サマータイム)の場合

期間: 概ね3月下旬から10月下旬まで

- 午前8時~午後5時(東京時間)

- この時間帯は、日本の要人発言や経済指標が中心となります。特に、日銀金融政策決定会合の結果発表(時間不定だが昼頃が多い)や、その後の日銀総裁の記者会見(通常は午後3時半から)は最大の注目イベントです。また、財務大臣や財務官による口先介入もこの時間帯に行われることが多く、ドル円やクロス円が大きく動く可能性があります。

- 午後4時~午後6時(ロンドン時間序盤)

- 欧州勢が市場に参加し始め、流動性が高まります。この時間帯には、英国やユーロ圏の重要な経済指標が発表されることがあります。ECB政策理事会の結果は午後9時15分に発表されますが、その地ならしとなるような要人発言がこの時間帯に出ることもあります。

- 午後9時~深夜2時(ロンドン・ニューヨーク重複時間)

- 1日で最も取引が活発になり、ボラティリティが最大になる時間帯です。ロンドン市場の午後とニューヨーク市場の午前が重なるため、世界中の資金が集中します。

- 米国の重要な経済指標(雇用統計、消費者物価指数など)は午後9時半に発表されるのが通例です。

- FOMCの結果発表は深夜3時、その後のパウエル議長の記者会見は深夜3時半から始まります。この時間帯は、まさに市場のクライマックスと言えるでしょう。為替レートは瞬時に数十pipsから100pips以上動くことも珍しくありません。

冬時間(標準時間)の場合

期間: 概ね11月上旬から3月中旬まで

夏時間に比べて、欧米の経済イベントが1時間遅くなります。

- 午前8時~午後5時(東京時間)

- この時間帯は夏時間と変わりありません。日銀関連のイベントが中心です。

- 午後5時~午後7時(ロンドン時間序盤)

- 欧州の指標発表などが1時間遅れのこの時間帯にシフトします。

- 午後10時~深夜3時(ロンドン・ニューヨーク重複時間)

- 市場が最も活発になる時間帯も1時間後ろにずれます。

- 米国の重要な経済指標は午後10時半の発表となります。

- FOMCの結果発表は深夜4時、パウエル議長の記者会見は深夜4時半からとなります。

時間帯による取引の心構え

- 東京時間: 比較的値動きが穏やかなことが多いですが、日銀や政府要人のサプライズ発言には警戒が必要です。特にゴトー日(5の倍数の日)は、国内企業の決済需要でドル買い・円売りが強まるアノマリー(経験則)もあります。

- ロンドン時間: 欧州通貨(ユーロ、ポンド)の動きが活発になります。トレンドが発生しやすく、東京時間の流れが転換することも多いです。

- ニューヨーク時間: 世界最大の市場であり、あらゆる通貨ペアのボラティリティが高まります。米国の経済指標やFRBの動向が、その日の相場の方向性を決定づけることがほとんどです。特に初心者のうちは、FOMCのような最重要イベントの時間帯に無理に取引することは避け、まずは値動きを観察することから始めるのが賢明です。

これらの時間帯を意識し、自分のライフスタイルに合わせて取引する時間を選ぶことが、FXで長く生き残るための秘訣の一つです。

要人発言の情報の調べ方

要人発言の重要性は理解できても、その情報をリアルタイムで、かつ正確に入手できなければ意味がありません。幸い、現在では個人トレーダーでもプロと遜色ないスピードで情報を得られるツールが数多く存在します。ここでは、代表的な情報の調べ方を、それぞれの特徴とともに紹介します。

経済ニュースサイトやテレビ

最も手軽で一般的な情報収集方法です。速報性に優れており、発言のヘッドライン(要点)をいち早く掴むのに適しています。

- 金融情報ベンダーのニュース:

- ロイター(Reuters)やブルームバーグ(Bloomberg)は、世界の金融ニュースを配信する二大巨頭です。プロのトレーダーも利用しており、情報の速さと正確性は随一です。Webサイトやアプリで無料で閲覧できるニュースも多いですが、より速報性の高いサービスは有料となります。

- 日本国内では、日経QUICKニュース(NQN)や時事通信、ダウ・ジョーンズなどが有名です。これらのニュースは、後述するFX会社の取引ツール内で配信されていることが多く、口座を持っていれば無料で閲覧できます。

- テレビのニュース速報:

- NHKや民放キー局のニュース速報、特に経済ニュース番組(例:テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」など)は、重要な発言があった際に速報テロップを流すことがあります。特に国内の要人発言や為替介入に関する情報は、テレビが最も早い場合もあります。

メリット:

- 日本語で解説付きの情報が得られるため、初心者にも分かりやすい。

- 速報性が高い。

デメリット:

- 情報の解釈が配信元によって若干異なることがある。

- ヘッドラインだけでは、発言の微妙なニュアンスまでは掴みきれない。

FX会社が提供する情報サービス

FXトレーダーにとって、最も身近で強力な情報源です。ほとんどのFX会社は、顧客向けに様々な情報サービスを無料で提供しています。

- 経済指標カレンダー:

- いつ、どの国で、どのくらい重要な指標やイベントがあるのかを一覧で確認できます。各イベントの重要度(星の数などで表示)、市場予想、前回結果などがまとまっており、1週間のトレード戦略を立てる上で必須のツールです。

- リアルタイムニュース配信:

- 前述のロイターやダウ・ジョーンズといった金融情報ベンダーと提携し、取引ツール内でリアルタイムにニュースを配信しています。要人発言があると、「【要人発言】米FRB議長『インフレは依然として高すぎる』」のようなヘッドラインが瞬時に表示されます。

- マーケットレポート・アナリスト解説:

- FX会社専属のアナリストや外部の専門家が、要人発言の内容を分析し、今後の相場見通しなどをレポートや動画で解説してくれます。発言の背景や市場の反応を深く理解するのに役立ちます。

メリット:

- 取引に必要な情報がワンストップで手に入る。

- 口座があれば基本的に無料で利用できる。

- 初心者向けの解説が充実していることが多い。

デメリット:

- 提供される情報の質や量はFX会社によって差がある。

各国中央銀行の公式サイト

情報の正確性を最も重視するなら、一次情報源である公式サイトを確認するのが最善です。声明文の原文や議事録、総裁の講演原稿などがPDF形式などで公開されます。

- FRB(米連邦準備制度理事会): Federal Reserve Board

- ECB(欧州中央銀行): European Central Bank

- 日本銀行: Bank of Japan

これらのサイトでは、金融政策会合の声明文(Statement)や議事録(Minutes)、総裁の講演(Speeches)などが原文のまま掲載されます。ニュースメディアによる解釈を挟まない、純粋な情報を得ることができます。

メリット:

- 最も正確で信頼性が高い(一次情報)。

- メディアが報じない細かな文言のニュアンスまで確認できる。

デメリット:

- FRBやECBのサイトは基本的に英語であり、専門用語も多いため、読解にはある程度の語学力と知識が必要。

- 情報公開のタイミングはニュース速報よりわずかに遅れることがある。

SNS(Xなど)

情報の速報性という点では、SNS(特にX、旧Twitter)が最も早い場合があります。通信社の記者や著名なエコノミスト、トレーダーなどが、会見の場で聞いた内容をリアルタイムでポストすることがあるためです。

信頼できる情報源(主要なニュースメディアの公式アカウント、実績のあるエコノミストなど)をフォローしておくことで、市場の最前線の情報を瞬時に得ることが可能です。

メリット:

- 圧倒的な速報性。

- 市場の生々しい雰囲気やセンチメントを掴みやすい。

デメリット:

- 誤情報やデマが拡散されるリスクが非常に高い。

- 情報の信頼性を自分で見極めるリテラシーが不可欠。

- 断片的な情報が多く、全体像を掴むのが難しい場合がある。

【結論】複数の情報源を組み合わせることが重要

最適な情報収集方法は、これらのツールを目的に応じて組み合わせることです。

- 速報(ヘッドライン): FX会社のニュースやXでいち早く掴む。

- 内容の確認: ニュースサイトやアナリストレポートで概要と市場の反応を理解する。

- 正確な裏付け: 気になる点があれば、中央銀行の公式サイトで原文を確認する。

このように複数の情報源をクロスチェックすることで、情報の精度を高め、より確かな根拠に基づいた取引判断ができるようになります。

要人発言をFX取引に活かす3つの方法

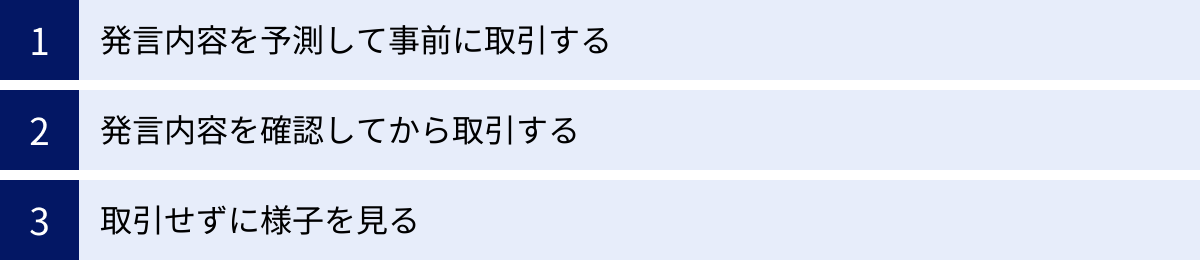

要人発言という一大イベントを前にして、トレーダーが取りうる戦略は大きく分けて3つあります。どの戦略を選択するかは、トレーダー自身の経験値、リスク許容度、そして相場観によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を見つけることが重要です。

① 発言内容を予測して事前に取引する

これは、要人発言が発表される前に、その内容を予測してポジションを持つ、最も積極的かつハイリスク・ハイリターンな手法です。市場の事前コンセンサスや、直近の経済指標などを分析し、「今回はタカ派的な発言が出るだろう」と予測すれば買いポジションを、「ハト派的な内容になるはずだ」と読めば売りポジションを建てます。

具体例:

市場では、次回のFOMCでFRBが利上げを見送るとの見方が大勢を占めているとします。しかし、あなたは直近の消費者物価指数(CPI)が予想以上に強かったことから、「パウエル議長は市場のハト派期待を牽制する、サプライズ的なタカ派発言をするのではないか」と予測しました。この予測に基づき、FOMCの発表前に米ドル/円の買いポジションを建てます。結果、パウエル議長が実際に将来の追加利上げの可能性に言及し、ドルが急騰。あなたは大きな利益を手にすることができました。

メリット:

- 予測が的中すれば、イベント発表後の大きな値動きを初動から丸ごと利益にできる可能性があります。

- スプレッドが拡大する前にポジションを持てるため、取引コストを抑えられます。

デメリット:

- 予測が外れた場合、瞬時に大きな損失を被るリスクがあります。為替レートは予想と反対方向に窓を開けて飛ぶこともあり、設定した損切りラインを大きく超えて約定する(スリッページ)可能性も高まります。

- 本質的には「ギャンブル」に近い側面があり、一貫して勝ち続けるのは非常に困難です。初心者が安易に手を出すべき手法ではありません。

この戦略を取る場合は、ごく少額の資金に限定するか、あるいは予測に絶対的な自信がある場合に限るべきでしょう。

② 発言内容を確認してから取引する

これは、要人発言の内容と、その後の市場の初動を確認してから、その流れに乗って取引する手法です。いわゆる「順張り」や「トレンドフォロー」に分類され、比較的堅実なアプローチと言えます。

具体例:

あなたは日銀の金融政策決定会合を控えて、ポジションは持たずに様子を見ています。発表後、日銀が「金融緩和策の現状維持」を決定したことがニュース速報で流れました。市場では一部で引き締めへの期待があったため、この結果を受けて円が売られ、ドル円は上昇を開始しました。あなたはこの「円安」という市場の反応を確認し、上昇の勢いが強いと判断してから、ドル円の買いでエントリーします。

メリット:

- 相場の方向性が明確になってからエントリーするため、勝率を高めやすいです。不確実性の高いイベントを無傷で乗り切ることができます。

- 感情的な判断を排し、事実に基づいて冷静に取引できます。初心者からベテランまで、多くのトレーダーに適した手法です。

デメリット:

- 発表直後の最も大きな値動き(初動)は逃すことになります。利益幅は①の戦略より小さくなる可能性があります。

- エントリーするタイミングでは、すでにスプレッドが拡大し、ボラティリティも高まっているため、スリッページが発生しやすいというリスクがあります。

この戦略のポイントは、「どこで確認したと判断するか」です。ヘッドラインが出た瞬間か、数分間の値動きを見てからか、あるいは15分足や1時間足のローソク足が確定してからか、自分なりのルールを明確にしておくことが重要です。

③ 取引せずに様子を見る

「休むも相場」という格言があるように、あえて取引に参加せず、イベントを傍観者として見送るというのも、立派で賢明な戦略の一つです。特に、発言内容の予測が難しく、どちらに動くか全く分からないような不確実性の高い状況では、最も合理的な選択肢となります。

具体例:

ジャクソンホール会議でのFRB議長の講演を控えています。市場ではタカ派・ハト派の見方が真っ二つに割れており、事前予測が極めて困難な状況です。あなたは、ここで無理にポジションを持つのはリスクが高すぎると判断し、講演中はノーポジションで過ごすことに決めました。結果、相場は乱高下を繰り返しましたが、あなたは資金を減らすことなく、次の取引チャンスを待つことができました。

メリット:

- 要人発言に伴う急変動リスクから、自分の資産を完全に守ることができます。

- 無用な損失を避けることで、精神的な安定を保ち、次の合理的な取引につなげることができます。

- 冷静に市場の動きを観察することで、市場心理や価格変動のパターンを学ぶ絶好の機会となります。

デメリット:

- もし相場が大きく動いた場合、大きな利益を得る機会を逃すことになります。

特にFX初心者のうちは、重要なイベント時はまずこの「取引しない」という選択肢を基本とするのがおすすめです。リスクを回避し、市場で生き残り続けることが、最終的に利益を積み上げるための大前提だからです。

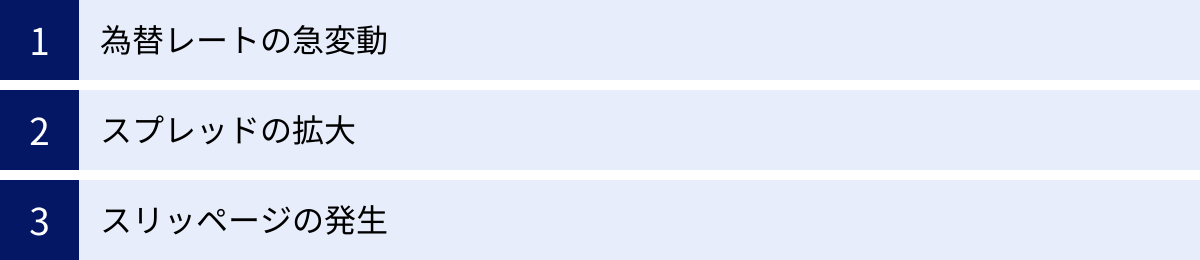

要人発言で取引する際の3つの注意点

要人発言は大きな利益機会をもたらす一方で、トレーダーの資金を瞬時に奪い去る危険な罠も数多く潜んでいます。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことは、取引の成否を分ける極めて重要な要素です。

① 為替レートの急変動

要人発言、特に市場の予想を裏切るサプライズがあった場合、為替レートは文字通り「飛ぶ」ように動きます。数秒のうちに数十pips、時には数百pipsも一方向に動くことがあり、これを「ボラティリティ(変動率)の急上昇」と呼びます。

この急変動は、予測が当たれば大きな利益につながりますが、逆方向にポジションを持っていた場合は悲劇です。あっという間に含み損が拡大し、強制ロスカットに至る危険性が高まります。

対策:

- 損切り(ストップロス)注文は必ず入れる: これは大前提です。しかし、後述するスリッページにより、指定した価格で約定しない可能性があることは覚悟しておく必要があります。

- レバレッジを低く抑える: 高いレバレッジは、少しの値動きでも証拠金維持率を大きく低下させます。イベント時はレバレッジを普段より低く設定するか、取引数量を減らすことで、急変動に対する耐性を高めることができます。

- ポジションを持たない: 最も確実なリスク回避策です。

② スプレッドの拡大

スプレッドとは、通貨を売るときの価格(Bid)と買うときの価格(Ask)の差のことで、実質的な取引コストです。通常時は米ドル/円で0.2銭など、非常に狭いスプレッドを提供しているFX会社がほとんどですが、要人発言や重要経済指標の発表前後には、このスプレッドが一時的に大きく拡大することがあります。

これは、市場の流動性(取引の厚み)が低下するために起こります。銀行などのマーケットメーカーが、リスクを回避するために提示レートの差を広げるのです。普段は0.2銭のスプレッドが、イベント時には5銭、10銭、あるいはそれ以上に開くことも珍しくありません。

影響:

- 取引コストの増大: エントリーした瞬間に、通常時よりもはるかに大きなマイナスからスタートすることになります。

- 損切り注文の意図せぬ執行: スプレッドが拡大すると、売値(Bid)が大きく下がるため、レート自体は達していなくても、買いポジションの損切り注文が執行されてしまうことがあります。

対策:

- スプレッドが落ち着くのを待つ: 発表直後の混乱が収まり、スプレッドが通常時の水準に戻ってから取引を開始する。

- スプレッドの拡大を許容できるFX会社を選ぶ: FX会社によっては、原則固定スプレッドを謳っていても、イベント時には例外的に拡大することを明記しています。その実態を事前に確認しておくことも重要です。

③ スリッページの発生

スリッページとは、注文した価格と、実際に約定(成立)した価格との間に生じるズレのことです。相場が急変動しているときは、注文データがFX会社のサーバーに到達し、処理されるまでのごくわずかな時間にもレートが動いてしまうため、スリッページが発生しやすくなります。

スリッページは、トレーダーに有利な方向に滑ることもありますが、相場急変時は不利な方向に滑る(不利な価格で約定する)ケースが圧倒的に多いです。

影響:

- 想定外の損失: 例えば、「1ドル=150.00円で損切り」の逆指値注文を入れていたにもかかわらず、相場が急落したことで、実際に約定したのは149.80円だった、という事態が起こり得ます。この0.20円(20pips)のズレが、想定以上の損失につながります。

- 利益の減少: 利食いの指値注文でも同様に、不利な方向へのスリッページが発生し、得られるはずだった利益が減ってしまうことがあります。

対策:

- スリッページ許容幅を設定する: 多くの取引ツールでは、注文時に「スリッページ許容幅」を設定できます。例えば、許容幅を1pipsに設定すれば、注文価格から1pips以上不利な方向へ滑った場合には、注文が約定せずにキャンセルされます。ただし、これを設定すると、約定しない可能性も高まるため、一長一短です。

- 成行注文を避ける: どうしても取引したい場合は、価格を指定する指値・逆指値注文の方が、成行注文よりは意図しない価格での約定を防ぎやすいです。

これらの3つのリスクは、要人発言の際に必ずと言っていいほど発生する現象です。「急に動く」「コストが上がる」「狙った値段で取引できない」という3点を常に念頭に置き、無理のない資金管理と慎重な判断を心がけることが、何よりも重要です。

まとめ

本記事では、FX取引における「要人発言」の重要性から、そのメカニズム、注目すべき人物やタイミング、情報の調べ方、そして具体的な取引戦略と注意点まで、幅広く解説してきました。

要点を改めて整理すると、以下のようになります。

- 要人発言とは、各国の金融・財政政策のトップによる発言であり、特に中央銀行総裁の金融政策(金利など)に関する発言は、為替レートに絶大な影響を与えます。

- 為替レートが動く理由は、発言が将来の金融政策への「期待」を変化させ、市場の事前予測(織り込み)との「サプライズ」の度合いによって価格変動の大きさが決まるからです。

- 注目すべき要人としては、米国のFRB議長、欧州のECB総裁、日本の日銀総裁が3トップであり、彼らの発言はそれぞれの通貨の方向性を決定づけます。

- 注目すべきタイミングは、FOMCや日銀金融政策決定会合などの中央銀行会合、そしてジャクソンホール会議などの国際的なシンポジウムです。これらのスケジュールは事前に必ず把握しておきましょう。

- 情報の調べ方としては、FX会社のニュース配信や経済指標カレンダーを基本とし、必要に応じてニュースサイトや中央銀行の公式サイト、SNSなどを組み合わせて、情報の速報性と正確性を両立させることが重要です。

- 取引戦略は、①予測して事前に取引する(ハイリスク)、②確認してから取引する(ミドルリスク)、③取引しない(ノーリスク)の3つがあり、自身の経験やリスク許容度に合わせて選択する必要があります。特に初心者のうちは③の「休むも相場」を徹底することが賢明です。

- 取引する際の注意点として、「為替レートの急変動」「スプレッドの拡大」「スリッページの発生」という3大リスクを常に意識し、損切り注文の徹底やレバレッジ管理など、防御的な姿勢を忘れてはなりません。

要人発言は、FX市場における最大の利益機会の一つであると同時に、最大の損失リスクをはらむ「諸刃の剣」です。この剣を使いこなすには、正しい知識を身につけ、周到な準備を行い、そして何よりも規律あるリスク管理を徹底することが不可欠です。

本記事が、皆様が要人発言という荒波を乗りこなし、より賢明なトレーダーへと成長するための一助となれば幸いです。