FX(外国為替証拠金取引)の世界には、無数の取引戦略が存在します。その中でも、多くのトレーダーを惹きつけ、同時に多くのトレーダーを市場から退場させてきた、諸刃の剣とも言える手法が「逆張り」です。相場の流れに逆らってポジションを持つこの戦略は、成功すれば大きな利益をもたらす可能性がある一方で、一歩間違えれば壊滅的な損失を被るリスクもはらんでいます。

この記事では、FXにおける逆張りについて、その本質から具体的な手法、勝率を上げるためのコツ、そして絶対に避けるべき注意点まで、網羅的に解説します。トレンドの天井や底を捉えたいと考えるトレーダーはもちろん、逆張りのリスクを理解し、自身のトレード戦略を見直したいと考えている方にとっても、有益な情報となるでしょう。逆張りという強力な武器を正しく使いこなし、FX市場で生き残るための知識を身につけていきましょう。

目次

FXの逆張りとは

FXにおける「逆張り」とは、現在の相場のトレンドとは反対方向にポジションを持つ取引手法を指します。具体的には、価格が上昇している(上昇トレンド)際に「そろそろ下がるだろう」と予測して売りのポジション(ショート)を持ったり、価格が下落している(下降トレンド)際に「そろそろ反発するだろう」と予測して買いのポジション(ロング)を持ったりするアプローチです。

この手法の根底には、「相場は一方通行には動き続けない」という考え方があります。どれだけ強いトレンドが発生しても、いずれは利益確定の売りや、割安感からの買いなどによって勢いが弱まり、価格の調整(一時的な反対方向への動き)や転換(トレンドの終了)が起こります。逆張りは、この相場の「行き過ぎ」を捉え、その後の反発や反転による値幅を利益に変えようとする戦略です。

多くのトレーダーがトレンドの方向に沿って取引する「順張り」を選択する中で、あえて逆のポジションを取るため、「カウンタートレード」とも呼ばれます。このアプローチは、相場の転換点をピンポイントで捉えることができれば、非常に大きな利益を得る可能性があります。例えば、長らく続いた下降トレンドのまさに大底で買いポジションを持つことができれば、その後の上昇トレンドの利益を丸ごと獲得できるかもしれません。

しかし、この「トレンドの転換点を予測する」という行為は、極めて難易度が高いのが実情です。多くのトレーダーの予測や期待とは裏腹に、トレンドはさらに継続することが多々あります。その場合、逆張りポジションは大きな含み損を抱えることになり、損切りが遅れると致命的な損失につながりかねません。したがって、逆張りはハイリスク・ハイリターンな手法であり、実行するには相場環境の正確な分析、精緻なエントリータイミングの判断、そして何よりも徹底したリスク管理が不可欠となります。

順張りとの違い

FXの取引手法は、大きく「逆張り」と「順張り」に大別されます。この二つの手法は、相場に対するアプローチが正反対であり、それぞれにメリット・デメリット、そして向いている相場環境やトレーダーのタイプが異なります。両者の違いを正確に理解することは、自分自身の取引スタイルを確立する上で非常に重要です。

順張り(トレンドフォロー)は、その名の通り発生しているトレンドの方向に沿ってポジションを持つ手法です。上昇トレンドであれば買い、下降トレンドであれば売りでエントリーし、トレンドが継続する限り利益を伸ばしていくことを目指します。相場の大きな流れに乗るため、一度トレンドが発生すれば比較的勝ちやすく、初心者にも推奨されることが多い王道の手法と言えます。「Trend is your friend.(トレンドは友達)」という相場の格言は、まさに順張りの有効性を示しています。

一方、逆張り(カウンタートレード)は、前述の通りトレンドと逆方向にポジションを持つ手法です。トレンドの勢いが弱まり、反転するであろうポイントを予測してエントリーします。

両者の最も大きな違いは、利益と損失の出方(損益比)と勝率の関係にあります。

一般的に、順張りは「損小利大」になりやすいと言われます。トレンドの初動や押し目・戻りでエントリーするため、トレンドが継続すれば大きな利益が期待できます。しかし、トレンドが発生するまではダマシも多く、エントリーのタイミングが難しいため、勝率自体はそれほど高くならない傾向があります。小さな負けを繰り返しながら、一度の大きな勝ちでトータルの利益をプラスにすることを目指すスタイルです。

対照的に、逆張りは「利小損大」になりやすいとされます。相場は常に小さな反発を繰り返しているため、短期的な反発を狙う逆張りは比較的成功しやすく、勝率を高めることが可能です。しかし、一度予測が外れてトレンドが継続してしまうと、損失が際限なく拡大するリスクがあります。つまり、コツコツと小さな利益を積み重ねてきたのに、たった一度の大きな負けで全てを失ってしまう、「コツコツドカン」の典型的なパターンに陥りやすいのです。

以下の表は、逆張りと順張りの特徴を比較しまとめたものです。

| 項目 | 逆張り (カウンタートレード) | 順張り (トレンドフォロー) |

|---|---|---|

| 取引方向 | トレンドと逆方向 | トレンドと同じ方向 |

| 狙い | 相場の反転・調整 | トレンドの継続 |

| 利益確定 | 反転ポイントで短期的に | トレンドが続く限り伸ばす |

| 損切り | 反転しなかった場合 | トレンドが転換した場合 |

| 勝率 | 比較的高くなりやすい傾向 | 比較的低くなりやすい傾向 |

| 損益比 | 小さくなりやすい (コツコツ勝つ) | 大きくなりやすい (ドカンと勝つ) |

| 難易度 | 高い | 比較的低い |

| 精神的負担 | 大きい (含み損を抱えやすい) | 比較的小さい (エントリー機会が少ない) |

精神的な負担の面でも両者には違いがあります。順張りは、トレンドに乗り遅れることへの恐怖(FOMO: Fear of Missing Out)や、エントリーチャンスがなかなか来ないことへの焦りを感じることがあります。一方、逆張りは、自分のポジションと反対に価格が動き続けることへの恐怖や、含み損が拡大していくストレスと常に戦わなければなりません。

どちらの手法が優れているというわけではなく、それぞれに一長一短があります。重要なのは、両者の特性を深く理解し、現在の相場環境や自分自身の性格、リスク許容度に合った手法を選択することです。

FXの逆張りのメリット

逆張りは高いリスクを伴う一方で、それを補って余りある魅力的なメリットも存在します。多くの熟練トレーダーがこの手法を自身の武器の一つとして取り入れているのは、順張りだけでは得られない独自の利点があるからです。ここでは、FXの逆張りが持つ二つの大きなメリットについて詳しく解説します。

大きな利益を狙える

逆張り最大の魅力は、なんといってもトレンドの転換点を捉えることによる莫大なリターンの可能性です。相場の「天井」で売り、「大底」で買うことができれば、その後の大きな値動きを利益に変えることができます。

順張りの場合、トレンドがある程度発生してからエントリーするため、トレンドの初期段階の利益を取り逃がすことになります。例えば、下降トレンドが発生し、価格が大きく下落した後の「戻り」を売るのが順張りのセオリーです。しかし、逆張りトレーダーは、その下降トレンドが始まる前の、上昇トレンドの最終局面、つまり「天井」で売りのエントリーを試みます。もしこの予測が的中すれば、その後の下降トレンドの始点から終点まで、全ての値幅を利益にするチャンスが生まれるのです。

これは、株価が100円の時に買い、1,000円で売るというような、投資の理想形にも通じる考え方です。もちろん、FXでピンポイントに天井や底を当てることは至難の業ですが、それに近いポイントでエントリーできた場合の利益は計り知れません。特に、長期的なトレンドの転換点を捉えた場合、その利益は数百pipsから数千pipsに達することさえあります。

具体例を考えてみましょう。ある通貨ペアが数週間にわたって上昇を続け、多くの市場参加者が「まだまだ上がる」と考えているとします。しかし、熟練した逆張りトレーダーは、チャートの過熱感を示すテクニカル指標や、上昇の勢いが衰えてきたプライスアクション(ローソク足の形)などから、トレンドの終焉が近いと判断します。そして、勇気を持って売りのポジションを建てます。その後、市場の雰囲気が一変し、価格が急落を始めれば、その逆張りポジションは大きな含み益を生み出すことになります。

このように、市場のコンセンサスとは逆のポジションを取ることで、その他大勢のトレーダーが損失を出す局面で、逆に大きな利益を得られる可能性があるのが逆張りの醍醐味です。この「出し抜く快感」と大きなリターンが、多くのトレーダーを逆張りの世界へと惹きつけるのです。

ただし、このメリットは常にリスクと表裏一体であることを忘れてはなりません。天井や底を狙うということは、トレンドに真っ向から逆らう行為です。予測が外れれば、損失はどこまでも拡大する可能性があります。したがって、大きな利益を夢見るだけでなく、失敗した場合の損失を限定するための厳格な損切り設定が絶対に必要となります。

エントリーポイントが分かりやすい

逆張りのもう一つのメリットは、エントリーの根拠やタイミングが視覚的に分かりやすいという点です。順張りが「トレンドのどこでエントリーするか」という判断に迷いやすいのに対し、逆張りは「相場の行き過ぎ」という比較的明確な基準を基にエントリーを検討できます。

多くのトレーダーは、テクニカル分析を用いて取引の判断を下します。逆張りでよく使われるテクニカル指標や分析手法には、エントリーの目安となる明確な「ライン」や「ゾーン」が存在します。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

- サポートライン・レジスタンスライン:過去に何度も価格が反発している水平線やトレンドライン。価格がこのラインに到達した時が、逆張りのエントリー候補となります。チャート上に線を引くだけで、目標価格が視覚的に一目瞭然です。

- ボリンジャーバンド:統計学に基づき、価格が収まる確率の高い範囲を示すインジケーターです。価格がバンドの上限(+2σや+3σ)に達すれば「買われすぎ」、下限(-2σや-3σ)に達すれば「売られすぎ」と判断し、逆張りのサインとすることができます。バンドのラインが明確なため、エントリーの目安として非常に分かりやすいです。

- RSI(相対力指数):相場の過熱感を示すオシレーター系のインジケーターです。一般的に、数値が70%を超えると「買われすぎ」、30%を下回ると「売られすぎ」とされ、逆張りのシグナルとなります。

これらの指標は、「ここまで来たら反発する可能性が高い」という具体的な水準を示してくれるため、初心者であってもエントリーのタイミングを掴みやすいという側面があります。順張りのように、「上昇トレンドは分かったけれど、一体どこで買えばいいのか?」と迷うことが比較的少ないのです。

もちろん、これらのサインが100%正しいわけではありません。レジスタンスラインをあっさり突き抜けたり、ボリンジャーバンドに沿って価格が動き続ける「バンドウォーク」が発生したり、RSIが買われすぎゾーンに張り付いたまま上昇を続けたりすることも頻繁に起こります。

しかし、「何をもってエントリーするのか」という取引の根拠が明確であることは、トレードプランを立てる上で大きな利点となります。エントリーポイントが分かりやすいからこそ、その後の損切りや利益確定のプランも立てやすくなります。「レジスタンスラインで売る。もしラインを明確に上抜けたら損切りする。利益確定の目標は直近の安値」といったように、シナリオを事前に具体的に描くことができるのです。

この「分かりやすさ」は、トレードに一貫性をもたらし、規律ある取引を実践する上で重要な要素となります。ただし、その分かりやすさに安易に飛びつかず、複数の根拠を組み合わせたり、相場全体の環境を分析したりすることで、サインの信頼性を高める努力が求められます。

FXの逆張りのデメリット

逆張りは大きな利益を狙える魅力的な手法ですが、その裏には看過できない重大なデメリットが潜んでいます。これらのリスクを正しく理解し、対策を講じなければ、一瞬にして資金を失うことにもなりかねません。ここでは、逆張りが抱える3つの主要なデメリットについて、その危険性と背景を深く掘り下げていきます。

大きな損失につながるリスクがある

逆張りの最大のデメリットであり、最も警戒すべき点が、一度の失敗が致命的な損失につながる可能性があることです。これは俗に「コツコツドカン」と呼ばれる現象で、多くの逆張りトレーダーが市場から退場する原因となっています。

逆張りは、トレンドの転換を予測する行為です。しかし、相場のトレンドは一度発生すると、多くの人が考える以上に強く、長く継続する傾向があります。特に、重要な経済指標の発表や金融政策の変更など、強力なファンダメンタルズ要因が背景にあるトレンドは、テクニカル的な「買われすぎ」「売られすぎ」のサインを無視して一方的に進み続けます。

このような状況で「そろそろ反転するだろう」と安易に逆張りのポジションを持つとどうなるでしょうか。例えば、強い上昇トレンド中に売りのポジションを持ったとします。しかし、価格は下がるどころか、さらに勢いを増して上昇を続けます。ポジションの含み損は見る見るうちに膨らんでいきます。「もう少し待てば下がるはずだ」と損切りをためらっているうちに、損失は許容範囲をはるかに超え、最終的には強制ロスカットに至るか、精神的に耐えきれず大きな損失を抱えたまま決済することになります。

順張りの損切りが「トレンドの転換」を認める行為であるのに対し、逆張りの損切りは「トレンドの継続」を認める行為です。トレンドは継続する方が確率的に高いため、逆張りは本質的に含み損を抱えやすい構造になっています。損切りをためらう心理(プロスペクト理論)も相まって、「いつかは戻ってくる」という希望的観測にすがりつき、塩漬け状態にしてしまうトレーダーが後を絶ちません。

このリスクは、レバレッジをかけて取引するFXにおいて特に深刻です。レバレッジは利益を増幅させますが、同時に損失も増幅させます。逆張りで大きな含み損を抱えた場合、証拠金維持率が急激に低下し、追証(追加証拠金)が発生したり、強制ロスカットによって資金の大半を失ったりする危険性が常に付きまといます。逆張りで成功するためには、この「ドカン」という一撃を避けるための鉄壁の損切りルールが不可欠なのです。

勝率が低くなりやすい

逆張りのエントリーポイントは分かりやすいというメリットがある一方で、そのエントリーが成功する確率、つまり「勝率」は、特に大きなトレンド転換を狙う場合には低くなりやすいというデメリットがあります。

相場の格言に「Trend is your friend.(トレンドは友達)」とあるように、相場の大きな流れに乗る方が、それに逆らうよりも成功しやすいのは自明の理です。市場参加者の多くはトレンドフォローを狙っており、その集合的な行動がトレンドをさらに強化します。逆張りは、この市場全体の巨大な流れに一人で立ち向かうようなものです。

テクニカル指標が「買われすぎ」や「売られすぎ」のサインを出しても、それは必ずしもトレンドの転換を意味するわけではありません。むしろ、「トレンドが非常に強い」という状態を示しているだけの場合も多くあります。例えば、RSIが70%を超えても、そこからさらに80%、90%と上昇を続けることは珍しくありません。ボリンジャーバンドの+2σに価格がタッチしても、そのままバンドに沿って上昇を続ける「バンドウォーク」という現象も頻繁に発生します。

これらのサインを根拠にエントリーしても、反発せずにトレンドが継続すれば、そのトレードは失敗となります。このような「ダマシ」が頻繁に起こるため、単純なサインだけを頼りに逆張りを繰り返していると、連敗を喫してしまいがちです。

もちろん、レンジ相場での短期的な反発を狙う逆張りや、トレンド中の小さな調整を狙う逆張りであれば、勝率を高めることは可能です。しかし、多くのトレーダーが夢見る「トレンドの天井や大底を捉える」といった類の逆張りは、その成功確率が極めて低いことを認識しておく必要があります。成功すればリターンは大きいものの、そこに至るまでには数多くの失敗トレードを経験する覚悟が必要です。この低い勝率を補うためには、一回あたりの利益(リワード)を損失(リスク)よりも十分に大きくする(高いリスクリワード比率を確保する)戦略と、それを支える強固な精神力が求められます。

精神的な負担が大きい

逆張りトレードは、トレーダーに極めて大きな精神的ストレスを与える手法です。この精神的な負担が、冷静な判断を狂わせ、さらなる失敗を招く悪循環に陥る原因となります。

逆張りが精神的に辛い理由はいくつかあります。

第一に、含み損を抱える時間が長いことです。前述の通り、逆張りはトレンドに逆行するため、エントリー直後に価格がさらにトレンド方向に進むことがよくあります。自分の予測とは反対に動くチャートを見ながら、含み損が刻一刻と増えていく状況に耐えなければなりません。この間、「自分の分析は間違っていたのではないか」「このまま損失はどこまで広がるのだろう」といった不安や恐怖が常に心を苛みます。

第二に、損切りと利益確定の判断が難しいことです。含み損が膨らむと、「ここで損切りしたら、その直後に反発するかもしれない」という思いが頭をよぎり、損切りをためらってしまいます(サンクコスト効果)。逆に、少し利益が出始めると、「この利益が消えてしまう前に早く確定したい」という恐怖から、本来狙うべき大きな値幅を取れずに早すぎる利益確定(チキン利食い)をしてしまいがちです。

第三に、「ナンピン」の誘惑にかられやすいことです。ナンピンとは、含み損のあるポジションに対して、さらにポジションを追加していく行為です。これにより平均取得単価を有利にすることはできますが、ポジション量が膨れ上がるため、もし相場が反転しなければ損失は加速度的に増大します。逆張りで含み損を抱えたトレーダーは、「ここで買い増せば、少し戻っただけでプラスになる」という悪魔のささやきに屈しやすく、ナンピンによって破滅的な結果を招くケースが非常に多いのです。

このように、逆張りは常に不安、恐怖、後悔、そして誘惑といったネガティブな感情との戦いを強いられます。感情的なトレレーションに陥りやすい人や、規律を守るのが苦手な人にとって、逆張りは非常に危険な手法と言えるでしょう。この精神的負担に打ち克つためには、トレード前に全てのシナリオ(エントリー、損切り、利益確定)を定め、いかなる状況でもそのルールを機械的に実行する強靭なメンタルが不可欠です。

逆張りが有効な相場と向いている人

逆張りは常に危険な手法というわけではありません。特定の相場環境下では非常に有効な戦略となり得ますし、特定の性格やスキルを持ったトレーダーにとっては、強力な武器となり得ます。ここでは、逆張りが真価を発揮する相場の特徴と、逆張りトレードで成功しやすい人のタイプについて解説します。

逆張りが機能しやすい相場の特徴

すべての相場で逆張りが有効なわけではありません。むしろ、逆張りが機能する相場は限定的であると考えるべきです。逆張りを試みる前に、現在の相場が逆張りに適した環境かどうかを見極めることが、成功への第一歩となります。

最も逆張りが機能しやすいのは、「レンジ相場(ボックス相場)」です。レンジ相場とは、価格が明確なトレンドを形成せず、一定の値幅(レンジ)の中で上下動を繰り返している状態を指します。このレンジの上限は「レジスタンスライン(抵抗線)」、下限は「サポートライン(支持線)」として意識されます。

レンジ相場では、市場参加者の多くが「上限に近づけば売られ、下限に近づけば買われる」という共通認識を持っています。そのため、レジスタンスライン付近で売り、サポートライン付近で買うという逆張り戦略が非常に有効になります。価格がラインに到達するたびに反発を繰り返すため、エントリーポイントが明確で、利益確定の目標(反対側のライン)も設定しやすくなります。トレンドが発生していないため、「ドカン」と大きな損失を被るリスクも比較的低いと言えます。

次に、トレンド相場であっても、一時的な調整局面を狙う逆張りは有効です。どれだけ強いトレンドでも、一本調子で進むことは稀で、必ず途中で小休止(調整)が入ります。上昇トレンド中の一時的な下落(押し目)や、下降トレンド中の一時的な上昇(戻り)がそれにあたります。この小さな反対方向の動きを短期的に狙うのが、調整局面での逆張りです。ただし、これはあくまで「大きなトレンドの中の小さな逆行」を狙うものであり、トレンドの転換を狙うわけではありません。利益確定を素早く行い、深追いしないことが重要です。見方を変えれば、これは順張りトレーダーが「押し目買い」や「戻り売り」を狙うポイントを、より早く仕掛ける行為とも言えます。

また、ボラティリティ(価格変動率)は高いものの、明確な方向感がない相場も逆張りのチャンスとなり得ます。価格が上下に大きく振れるものの、トレンドを形成するには至らないような状況では、行き過ぎた価格が元に戻ろうとする力が働きやすいためです。

逆に、逆張りを絶対に避けるべきなのは、強力なトレンドが発生している相場です。特に、以下のような特徴を持つトレンド相場での逆張りは極めて危険です。

- ファンダメンタルズ要因が明確なトレンド:中央銀行の金融政策変更や、地政学的リスクの高まりなど、市場を動かす明確な材料がある場合、トレンドはテクニカル指標を無視して一方向に進み続けます。

- ボリンジャーバンドの「バンドウォーク」が発生している相場:価格が±2σのバンドに沿って動き続ける状態で、トレンドが非常に強いことを示唆しています。

- 全ての期間の移動平均線が同じ方向を向いている「パーフェクトオーダー」が発生している相場も、強いトレンドのサインです。

相場環境を正しく認識し、「今は逆張りすべき時か、順張りすべき時か、あるいは何もしないべき時か」を判断する能力こそ、逆張りトレーダーに最も求められるスキルの一つです。

逆張りに向いているトレーダーのタイプ

逆張りは、そのハイリスク・ハイリターンな性質から、誰にでも向いている手法ではありません。成功するためには、技術的なスキルだけでなく、特定の性格や思考様式が求められます。以下に、逆張りに向いているトレーダーのタイプを挙げます。

- 冷静沈着で規律を重んじる人

逆張りトレードは、含み損との戦いです。感情の起伏が激しい人や、損失を取り返そうと熱くなりやすい人は、冷静な判断ができなくなり、損切りをためらったり、無計画なナンピンに手を出したりしがちです。どんな状況でも事前に決めたルール(特に損切りルール)を機械的に実行できる、鉄の規律を持った人でなければ、逆張りで生き残ることは難しいでしょう。 - 分析好きで探求心が旺盛な人

逆張りのエントリーは、単一のテクニカルサインだけでは不十分です。複数のインジケーター、チャートパターン、プライスアクション、上位足の環境認識など、様々な角度から相場を分析し、反転の根拠をいくつも積み重ねる作業を厭わない人が向いています。なぜ価格はここで反転する可能性が高いのか、そのシナリオを論理的に構築できる探求心が不可欠です。 - 徹底した資金管理ができる人

逆張りは「利小損大」に陥りやすい手法です。そのため、一回のトレードにおけるリスクを厳格に管理することが極めて重要になります。口座資金に対して、1トレードあたりの許容損失額を常に一定の割合(例えば2%以内)に抑えるなど、徹底したポジションサイジングとリスク管理を実践できる人が向いています。資金管理が杜撰なトレーダーが逆張りに手を出すのは、破産への片道切符を手にしているようなものです。 - 忍耐強く、待ちの姿勢を貫ける人

精度の高い逆張りエントリーポイントは、そう頻繁に現れるものではありません。複数の根拠が重なる絶好のチャンスが訪れるまで、「何もしない」という選択を取り続けられる忍耐力が求められます。チャンスを待ちきれずに、中途半端なポイントでエントリーしてしまう「ポジポジ病」の人は、逆張りで損失を積み重ねることになります。 - 他人とは違う視点を持てる人(逆張り思考)

相場では、多数派の意見が常に正しいとは限りません。むしろ、市場参加者の意見が一方に偏りすぎた時こそ、トレンド転換の好機となることがあります。群集心理に流されず、客観的なデータに基づいて「市場は行き過ぎではないか?」と独自の視点で考えられる人は、逆張りトレーダーとしての素質があると言えるでしょう。

もし、ご自身の性格がこれらに当てはまらないと感じるなら、無理に逆張りに挑戦する必要はありません。むしろ、王道である順張り戦略を極める方が、安定した成果につながる可能性が高いでしょう。

FXの逆張り手法5選

ここでは、実際のトレードで使える具体的な逆張りの手法を5つ紹介します。これらの手法は、単独で使うのではなく、複数を組み合わせることで精度を高めることができます。各手法の基本的な考え方、エントリーとエグジットのルール、そして注意点を理解し、自身のトレード戦略に取り入れてみましょう。

① サポートライン・レジスタンスラインを活用する

これは最も古典的で、かつ多くのトレーダーに利用されている逆張りの基本手法です。

- サポートライン(支持線):過去に何度も価格の下落が止められ、反発している安値を結んだライン。このライン付近では買い圧力が強まると考えられます。

- レジスタンスライン(抵抗線):過去に何度も価格の上昇が止められ、反落している高値を結んだライン。このライン付近では売り圧力が強まると考えられます。

これらのラインは、水平線(ホリゾンタルライン)の場合もあれば、斜めのトレンドラインの場合もあります。

【エントリー方法】

逆張りのエントリーは、価格がサポートラインに近づいた時に「買い」、レジスタンスラインに近づいた時に「売り」を検討します。しかし、最も重要なのは、ラインにタッチした瞬間にエントリーしないことです。ラインは必ず反発するとは限らず、あっさりと突き抜けてしまう「ブレイク」も頻繁に起こります。

安全策としては、ラインで一度反発したことを確認してからエントリーするのが賢明です。具体的には、ローソク足の形(プライスアクション)に注目します。

- サポートラインでの買い:ライン付近で、下ヒゲの長い「ピンバー(カラカサ)」や、前の陰線を包み込むような大きな陽線「包み足(アウトサイドバー)」など、反発を示唆するローソク足が出現したら、買いエントリーを検討します。

- レジスタンスラインでの売り:ライン付近で、上ヒゲの長い「ピンバー(トンカチ)」や、前の陽線を包み込むような大きな陰線「包み足」が出現したら、売りエントリーを検討します。

【損切りと利益確定】

- 損切り:エントリーの根拠としたラインを、価格が明確にブレイクした場合です。例えば、サポートラインで買った場合、そのラインをローソク足の実体で明確に下抜けたら損切りします。

- 利益確定:反対側のラインが第一目標となります。サポートラインで買った場合は、レジスタンスライン付近が利益確定の目安です。また、直近の目立つ高値や安値も目標になり得ます。

【注意点】

ラインの信頼性は、過去に何度も反発している(意識されている)ほど高まります。引いて間もないラインや、反発回数の少ないラインは信頼性が低いため注意が必要です。また、レンジ相場では非常に有効ですが、強いトレンド相場では機能しにくいことを覚えておきましょう。

② ボリンジャーバンドの±2σ、±3σを目安にする

ボリンジャーバンドは、統計学の「標準偏差」を利用したテクニカル指標で、逆張りトレーダーに非常に人気があります。移動平均線とその上下に複数本(通常は±1σ, ±2σ, ±3σ)のラインで構成されます。

統計学上、価格は

- ±1σの範囲内に収まる確率:約68.3%

- ±2σの範囲内に収まる確率:約95.4%

- ±3σの範囲内に収まる確率:約99.7%

とされています。この性質を利用し、「価格が±2σや±3σのラインに到達したら、それは行き過ぎであり、やがてバンドの内側に戻ってくるだろう」と予測して逆張りを行います。

【エントリー方法】

- 買いエントリー:価格が下側のバンド(-2σまたは-3σ)にタッチ、またはバンドを少し突き抜けた後、バンドの内側に戻ろうとする動きを見せたら買いを検討します。

- 売りエントリー:価格が上側のバンド(+2σまたは+3σ)にタッチ、またはバンドを少し突き抜けた後、バンドの内側に戻ろうとする動きを見せたら売りを検討します。

特に±3σへの到達は、統計的に極めて稀な事象であり、より強力な反発のサインと見なされます。

【損切りと利益確定】

- 損切り:エントリー後も価格がバンドに沿って進み続ける「バンドウォーク」が発生した場合です。例えば、+2σで売ったのに、価格が+2σのラインから離れずに上昇し続けるようなら、トレンドが非常に強い証拠なので、速やかに損切りします。

- 利益確定:第一目標は、中心線であるミドルバンド(移動平均線)です。さらに利益を伸ばせる場合は、反対側のバンド(-2σで買ったら+2σ)が目標となります。

【注意点】

ボリンジャーバンドの最も注意すべき点は「バンドウォーク」です。バンドが急激に拡大(エクスパンション)し始めた時は、強いトレンドの発生を示唆しており、逆張りは非常に危険です。逆に、バンドの幅が狭まっている(スクイーズ)状態は、エネルギーを溜めている状態であり、その後の大きな値動きにつながることが多いため注意が必要です。逆張りが有効なのは、主にバンドが平行に動いているレンジ相場です。

③ RSIの買われすぎ・売られすぎサインを利用する

RSI(Relative Strength Index:相対力指数)は、「一定期間の値動きの中で、上昇した値幅の割合」を示し、相場の過熱感を測るオシレーター系の代表的なインジケーターです。0%から100%の間で推移します。

- 買われすぎ:一般的にRSIが70%以上になると、相場が過熱気味で、反落の可能性が高まっていると判断されます。

- 売られすぎ:一般的にRSIが30%以下になると、相場が売られすぎで、反発の可能性が高まっていると判断されます。

【エントリー方法】

- 買いエントリー:RSIが30%を下回り、「売られすぎ」のサインが出た後に、RSIが再び30%を上回るタイミングで買いを検討します。

- 売りエントリー:RSIが70%を上回り、「買われすぎ」のサインが出た後に、RSIが再び70%を下回るタイミングで売りを検討します。

さらに精度を高めるには、「ダイバージェンス」に注目します。

- 強気のダイバージェンス:価格は安値を更新しているのに、RSIの安値は切り上がっている状態。下落の勢いが弱まっていることを示唆し、強力な買いサインとなります。

- 弱気のダイバージェンス:価格は高値を更新しているのに、RSIの高値は切り下がっている状態。上昇の勢いが弱まっていることを示唆し、強力な売りサインとなります。

【損切りと利益確定】

- 損切り:エントリー後、RSIが再び70%を突き抜けたり、30%を割り込んだりして、サインが否定された場合です。

- 利益確定:RSIが中心線の50%ラインに到達した時点が、一つの目安となります。

【注意点】

強いトレンド相場では、RSIが買われすぎ・売られすぎのゾーンに張り付いたまま、価格がトレンドを継続することがよくあります。RSIのサインだけでエントリーするのは危険です。必ず、前述のサポート・レジスタンスラインや、後述する他の指標と組み合わせて、総合的に判断することが重要です。

④ 移動平均線との乖離を狙う

価格は長期的には平均値に回帰する(近づく)という性質があります。この性質を利用したのが、移動平均線との乖離を狙う逆張り手法です。

移動平均線は、一定期間の価格の平均値を結んだラインで、トレンドの方向性を示します。価格がこの移動平均線から大きく離れる(乖離する)と、それは「行き過ぎ」の状態であり、やがて移動平均線の方向へ引き戻されるだろうと予測します。

【エントリー方法】

- 買いエントリー:価格が移動平均線から大きく下方に乖離した時。

- 売りエントリー:価格が移動平均線から大きく上方に乖離した時。

「どのくらい乖離したらエントリーするか」の判断には、「移動平均乖離率」というインジケーターが便利です。これは、価格が移動平均線から何%離れているかを示します。過去のチャートを検証し、その通貨ペアや時間足で、どの程度の乖離率で反発しやすいかという傾向を掴んでおくことが重要です。

【損切りと利益確定】

- 損切り:エントリー後も、乖離がさらに拡大し続けた場合です。

- 利益確定:価格が移動平均線にタッチした、または近づいた時点が目標となります。

【注意点】

どの期間の移動平均線を使うかによって、トレードのスタイルが変わります。20期間などの短期線との乖離を狙えば短期トレードに、200期間などの長期線との乖離を狙えば長期的な視点でのトレードになります。強いトレンドが発生すると、乖離した状態が長く続くこともあるため、損切りルールの徹底が不可欠です。

⑤ ストキャスティクスのクロスを参考にする

ストキャスティクスもRSIと同様に、相場の過熱感を測るオシレーター系インジケーターです。一定期間の高値と安値の中で、現在の終値がどの位置にあるかを示します。

「%K」と「%D」(%Kを移動平均化したもの)という2本のラインで構成され、RSIよりも値動きに敏感に反応する特徴があります。

- 買われすぎゾーン:80%以上

- 売られすぎゾーン:20%以下

【エントリー方法】

ストキャスティクスでは、このゾーン内での2本のラインのクロスをサインとして利用します。

- 買いエントリー:売られすぎゾーン(20%以下)で、%K線が%D線を下から上に突き抜けた時(ゴールデンクロス)。

- 売りエントリー:買われすぎゾーン(80%以上)で、%K線が%D線を上から下に突き抜けた時(デッドクロス)。

RSIと同様に、ストキャスティクスでもダイバージェンスは非常に有効なサインとなります。

【損切りと利益確定】

- 損切り:クロスがダマシとなり、再びラインが逆方向に戻ってしまった場合や、ゾーンから抜け出せずに張り付いたまま価格がトレンドを継続した場合。

- 利益確定:反対側のゾーンに到達した時点や、中心線の50%ラインをクロスした時点などが目安になります。

【注意点】

ストキャスティクスは値動きへの反応が早いため、ダマシのサインも多くなります。特にトレンド相場では機能しにくく、レンジ相場で真価を発揮するインジケーターです。使用する際は、必ず相場環境を確認し、他のテクニカル分析と組み合わせて判断するようにしましょう。

逆張りに役立つおすすめインジケーター

逆張りトレードの精度を高めるためには、テクニカルインジケーターの活用が欠かせません。インジケーターは、相場の状態を客観的に可視化し、エントリーやエグジットの判断を助けてくれる強力なツールです。ここでは、逆張り戦略で特に有効とされる代表的なインジケーターを5つ紹介し、それぞれの特徴と使い方を詳しく解説します。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、「逆張りの王様」とも呼ばれるほど、この戦略と親和性の高いインジケーターです。

- 概要:移動平均線を中心に、その上下に統計学的な標準偏差(シグマ:σ)に基づいて算出されたラインを引いたものです。価格の大部分がこのバンド内に収まるという特性を利用します。

- 逆張りでの使い方:

- エントリーサイン:価格がバンドの上限(+2σや+3σ)にタッチすると「買われすぎ」、下限(-2σや-3σ)にタッチすると「売られすぎ」と判断し、反発を狙った逆張りのエントリーサインとします。特に±3σへの到達は、統計的に発生確率が約0.3%と非常に低いため、強力な反転シグナルと見なされます。

- 利益確定の目安:逆張りでエントリーした後、価格が反転して中心のミドルバンド(移動平均線)に到達した時点が、第一の利益確定目標となります。

- 相場環境の認識:ボリンジャーバンドは、逆張りのエントリーサインだけでなく、相場環境を把握するためにも役立ちます。

- スクイーズ:バンドの幅が非常に狭くなっている状態。市場のエネルギーが溜まっていることを示し、この後に大きな価格変動が起こる前兆です。スクイーズ状態のレンジ相場は逆張りが機能しやすいですが、ブレイクには注意が必要です。

- エクスパンション:バンドの幅が急激に広がっている状態。強いトレンドの発生を示唆しており、この状態での安易な逆張りは極めて危険です。

- バンドウォーク:価格が+2σや-2σのラインに沿って進む現象。トレンドが非常に強いことを意味し、順張りの絶好の機会となります。逆張りトレーダーにとっては、即座に損切りすべきサインです。

RSI(相対力指数)

RSIは、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」といった過熱感を数値で示すオシレーター系の代表格です。

- 概要:「一定期間の値動きにおける上昇分の割合」を0%〜100%で示したもので、トレンドの勢いを測る指標です。

- 逆張りでの使い方:

- 基本的なサイン:一般的に、RSIが70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断され、逆張りのエントリー候補となります。ただし、この数値だけで判断するのは早計です。

- ダイバージェンスの活用:RSIの真価はダイバージェンスにあります。価格が高値を更新しているにもかかわらず、RSIの高値が切り下がっている「弱気のダイバージェンス」は、上昇の勢いが衰えていることを示し、絶好の売りサインとなります。逆に、価格が安値を更新しているのに、RSIの安値が切り上がっている「強気のダイバージェンス」は、強力な買いサインです。ダイバージェンスは、単純な買われすぎ・売られすぎのサインよりも信頼性が高いとされています。

- 注意点:強いトレンド相場では、RSIが70%以上や30%以下に張り付いたままトレンドが継続することがあります。RSIのサインは、あくまでトレンド転換の「可能性」を示唆するものであり、他のインジケーターやライン分析と組み合わせて総合的に判断する必要があります。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、RSIと似たオシレーター系インジケーターですが、RSIが「値幅」を基準にしているのに対し、ストキャスティクスは「一定期間の高値・安値に対して現在の終値がどの位置にあるか」を基準にしており、より価格変動に敏感に反応します。

- 概要:「%K線」と、それを平滑化した「%D線」の2本のラインで構成されます。80%以上が「買われすぎ」、20%以下が「売られすぎ」のゾーンとされます。

- 逆張りでの使い方:

- クロスを狙う:売られすぎゾーン(20%以下)で%K線が%D線を上抜く「ゴールデンクロス」を買いサイン、買われすぎゾーン(80%以上)で%K線が%D線を下抜く「デッドクロス」を売りサインとして利用します。

- ダイバージェンス:ストキャスティクスでもダイバージェンスは非常に有効な先行指標となります。

- 特徴と注意点:反応が敏感なため、RSIよりも早くサインが出やすい一方で、ダマシも多くなる傾向があります。そのため、強いトレンド相場では機能しにくく、主にレンジ相場での短期的な上下動を捉えるのに適しています。RSIと組み合わせて、両方がサインを出した時にエントリーするなど、フィルターとして使うのも有効です。

移動平均乖離率

移動平均線からの「離れすぎ」を狙う逆張り戦略を、より客観的に判断するためのインジケーターです。

- 概要:現在の価格が、移動平均線からどれだけ(何%)離れているかを示します。チャートの下部に、0ラインを中心としてプラスとマイナスの領域で表示されます。

- 逆張りでの使い方:

- 乖離のピークを狙う:過去のチャートを分析し、その通貨ペアと時間足で、価格がどの程度の乖離率で反発する傾向があるかを事前に把握しておきます。そして、乖離率が過去のピーク水準に達した時を、逆張りのエントリーチャンスと判断します。

- 客観的な基準:「なんとなく離れすぎている」という主観的な判断ではなく、「乖離率が+〇%に達したから売る」といった客観的で数値に基づいたルールを作ることができます。

- 設定のポイント:どの期間の移動平均線に対する乖離率を見るかが重要です。短期トレードなら20期間や25期間、スイングトレードなら75期間など、自分のトレードスタイルに合った期間設定が必要です。異なる期間の移動平均乖離率を複数表示させ、短期と中期の両方で乖離がピークに達した時を狙うと、より精度の高いトレードが期待できます。

MACD

MACD(マックディー)は、トレンドの方向性と強さを見るトレンド系インジケーターとして知られていますが、その特性を利用して逆張りのサインを読み取ることも可能です。

- 概要:「MACD線」(短期と長期の指数平滑移動平均線の差)と、それをさらに平滑化した「シグナル線」の2本のライン、そして両者の差を棒グラフで表した「ヒストグラム」で構成されます。

- 逆張りでの使い方:

- ヒストグラムのピークアウト:ヒストグラムは、トレンドの勢いを示します。上昇トレンド中にヒストグラムの山がだんだん低くなってきたら、上昇の勢いが衰えている証拠です。ヒストグラムがピークを付けて反転したタイミングは、逆張りの売りを検討する一つのサインとなります。下降トレンドでも同様に、ヒストグラムの谷が浅くなってきたら買いを検討できます。

- ダイバージェンス:MACDでもダイバージェンスは極めて有効です。価格は高値を更新しているのに、MACDの山(またはヒストグラムの山)が切り下がっている場合は、強力な売りのサインとなります。

これらのインジケーターは非常に強力ですが、万能ではありません。最も重要なのは、単一のインジケーターに依存せず、複数のインジケーターや分析手法(ライン分析、プライスアクションなど)を組み合わせ、複数の根拠が重なったポイントでのみエントリーを絞ることです。これにより、ダマシを減らし、トレードの優位性を高めることができます。

逆張りの勝率を上げる3つのコツ

逆張りは「利小損大」になりやすく、勝率が低くなりがちな手法です。しかし、いくつかの重要なコツを意識することで、その成功確率を大きく引き上げることが可能です。闇雲に反転を狙うのではなく、戦略的にトレードを組み立てるための3つの秘訣を紹介します。

① 長期足で相場の大きな流れを把握する

これは逆張りに限らず、あらゆるトレードスタイルの基本ですが、逆張りにおいては特にその重要性が増します。短期的な値動きだけを見てトレードすることを「木を見て森を見ず」と表現しますが、逆張りでこれをやってしまうと、巨大なトレンドという森の中で遭難するリスクが非常に高まります。

必ず、自分が取引する時間足(例:5分足、15分足)よりも上位の時間足(例:1時間足、4時間足、日足)を確認する習慣をつけましょう。これをマルチタイムフレーム分析と呼びます。

なぜ長期足の確認が重要なのでしょうか。それは、相場の大きな方向性(=森の向き)は長期足によって決まるからです。例えば、日足で明確な上昇トレンドが発生している場合、5分足で一時的に価格が下落したとしても、それはあくまで大きな上昇の波の中の「押し目」に過ぎません。この状況で、5分足の下落だけを見て本格的な下降トレンドの始まりだと勘違いし、売りの逆張り(ショート)を仕掛けるのは非常に危険です。大きな流れに逆らっているため、すぐに踏み上げられて損失を被る可能性が高いでしょう。

逆に、勝率の高い逆張りとは、「長期足のトレンド方向に沿った逆張り」です。

具体例を挙げましょう。

- 勝率が高い逆張り:日足が上昇トレンド。4時間足も上昇トレンド。その中で、15分足で一時的な下落が発生し、RSIが売られすぎのサインを出した。これは、大きな上昇トレンドの中の絶好の「押し目買い」のチャンスです。形の上では15分足の下落に対する「逆張り買い」ですが、より大きな視点で見ればトレンドに沿った「順張り」と解釈できます。このようなトレードは、長期足の追い風を受けているため、成功確率が格段に高まります。

- 勝率が低い(危険な)逆張り:日足、4時間足、1時間足のすべてが強い下降トレンドを形成している。その中で、5分足で少し反発したからといって「買い」でエントリーする。これは、あらゆる時間軸のトレンドに逆行する無謀なトレードであり、失敗する可能性が極めて高いと言えます。

トレード前には必ず、「今の相場は、長期的に見て上昇しているのか、下落しているのか、それとも方向感のないレンジなのか」を把握してください。長期的なトレンドに逆らわない、というだけでも、逆張りの成績は劇的に改善されるはずです。

② エントリーと損切りのルールを明確にする

逆張りトレードは、含み損を抱えやすく、精神的なプレッシャーが非常に大きい手法です。そのため、感情に流された場当たり的な判断が、致命的な失敗につながります。これを防ぐ唯一の方法が、トレード前に「エントリー」「損切り」「利益確定」の全てのシナリオを具体的に定め、それを鉄の意志で守ることです。

【エントリーのルールを明確にする】

「なんとなく上がりすぎだから売る」といった曖昧な理由でのエントリーは厳禁です。エントリーするには、複数の、そして客観的な根拠が必要です。

- 例:「レジスタンスラインに到達」かつ「RSIが70を超えて弱気のダイバージェンスが発生」かつ「上ヒゲの長いピンバーが出現した」→ この3つの条件が揃ったら初めて売りエントリーを検討する。

このように、複数のフィルターを設けることで、エントリーの精度を高め、不要なトレードを減らすことができます。このルールは、自分自身で過去のチャートを検証(バックテスト)して、優位性のある組み合わせを見つけ出す必要があります。

【損切りと利益確定のルールを明確にする】

エントリー以上に重要なのが、出口戦略です。

- 損切り(ストップロス):エントリーの根拠が崩れたら、機械的に損切りを実行します。例えば、「レジスタンスラインをローソク足の実体で明確に上抜けたら損切り」「エントリーから〇〇pips逆行したら損切り」といったルールを、エントリーと同時に設定(OCO注文などを活用)します。損切りはコストではなく、資金を守るための保険です。

- 利益確定(テイクプロフィット):どこまで利益を伸ばすかの目標も事前に決めます。例えば、「直近のサポートラインまで」「リスクリワード比が1:2になるポイントまで」などです。目標に到達したら、欲張らずに利益を確定させます。

これらのルールを紙に書き出し、常に目のつく場所に貼っておくのも有効です。トレード中に迷いや不安が生じたら、そのルールに立ち返ることで、感情的な暴走を防ぐことができます。

③ 複数のテクニカル指標を組み合わせる

一つのテクニカル指標が示すサインは、あくまで一つの側面に過ぎず、それだけでは「ダマシ」に遭う確率が高まります。逆張りの勝率を上げるためには、性質の異なる複数のテクニカル指標を組み合わせ、複合的な視点から相場を分析することが不可欠です。

インジケーターは、大きく「トレンド系」と「オシレーター系」に分けられます。

- トレンド系インジケーター:トレンドの方向性や強さを示す。(例:移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD)

- オシレーター系インジケーター:相場の「買われすぎ」「売られすぎ」といった過熱感を示す。(例:RSI、ストキャスティクス)

これらを組み合わせることで、より信頼性の高いエントリーポイントを見つけ出すことができます。

【組み合わせの具体例】

- ボリンジャーバンド(トレンド系)+ RSI(オシレーター系)

- 価格がボリンジャーバンドの+2σにタッチ(トレンド系のサイン)。

- 同時に、RSIが70%を超えている(オシレーター系のサイン)。

- さらに、RSIで弱気のダイバージェンスが発生している。

- これらの条件が重なった時、初めて売りエントリーを検討する。

- サポートライン(チャート分析)+ ストキャスティクス(オシレーター系)+ プライスアクション

- 価格が強力なサポートラインに到達(チャート分析)。

- ストキャスティクスが20%以下の売られすぎゾーンでゴールデンクロスを形成(オシレーター系のサイン)。

- サポートライン上で反発を示す陽線の包み足が出現(プライスアクション)。

- 複数の根拠が揃ったため、買いエントリーの信頼性が高いと判断できる。

このように、異なるカテゴリーの指標が同じ方向のサインを示した時、それは非常に強力なシグナルとなります。自分の使いやすいインジケーターを2〜3種類選び、それらが揃ってGOサインを出すまで辛抱強く待つ姿勢が、逆張りでの成功につながります。

逆張りで大失敗しないための注意点

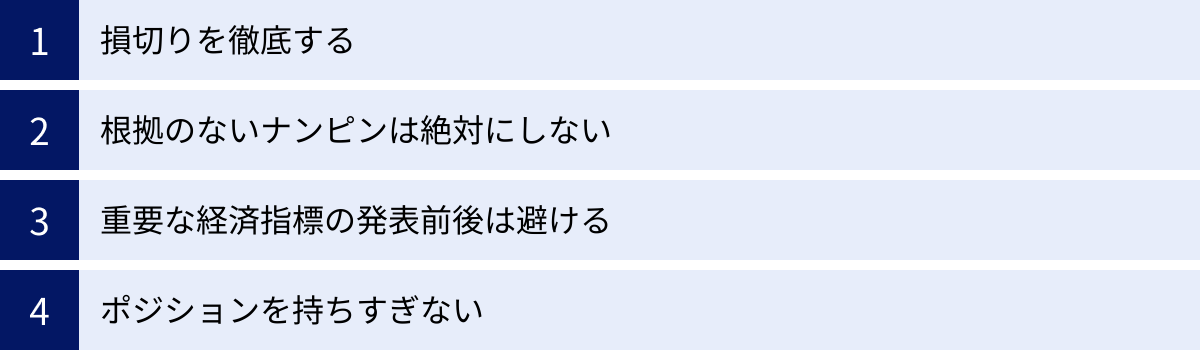

逆張りは、一歩間違えれば再起不能なほどの損失を被る可能性がある、非常に危険な手法です。大きな利益の魅力に目を奪われ、基本的な注意点を怠ると、相場から手痛いしっぺ返しを食らうことになります。ここでは、逆張りで破産しないために、絶対に守るべき鉄則を4つ紹介します。

損切りを徹底する

これは逆張りに限らずFXの基本中の基本ですが、逆張りトレードにおいては、損切りの重要性は他のどの手法よりも高いと言えます。なぜなら、逆張りはトレンドに逆らう行為であり、予測が外れた場合に損失が無限に拡大するリスクを本質的に抱えているからです。

多くのトレーダーが逆張りで失敗する最大の理由は、「損切りができない」ことにあります。含み損が膨らんでくると、「もう少し待てば戻るはずだ」「ここで損切りしたら負けを認めることになる」といった心理(プロスペクト理論)が働き、合理的な判断を妨げます。しかし、強いトレンドはあなたの期待を裏切り、容赦なく進み続けます。損切りを先延ばしにした結果、最終的に強制ロスカットで資金の大半を失うのが、典型的な失敗パターンです。

損切りは、トレードの「コスト」や「失敗」ではなく、あなたの貴重な資金を守り、次のチャンスに備えるための「必要経費」であり、「保険」です。このマインドセットを持つことが非常に重要です。

【具体的な対策】

- エントリー前に損切りラインを決める:「〇〇pips逆行したら」「サポート/レジスタンスラインをブレイクしたら」など、損切りを実行する客観的な基準を、ポジションを持つ前に必ず決めてください。

- 注文時に損切り注文(ストップロス注文)を必ず入れる:感情に左右されないよう、エントリー注文と同時に損切り注文も設定する習慣をつけましょう。OCO注文やIFD注文を活用すれば、新規注文と同時に損切り・利益確定注文を自動で設定できます。

- 決めたルールは絶対に動かさない:一度決めた損切りラインを、都合よくズラすのは厳禁です。

「逆張りをやるなら、損切りは呼吸をするのと同じくらい自然に行え」。この言葉を肝に銘じてください。

根拠のないナンピンは絶対にしない

含み損を抱えた逆張りトレーダーが陥りやすい、もう一つの致命的な罠が「ナンピン買い(ナンピン売り)」です。ナンピンとは、保有しているポジションが含み損になった際に、さらに同じ方向のポジションを買い増し(売り増し)して、平均取得単価を有利にする行為です。

例えば、1ドル150円でドル円を1万通貨買った後、149円に下落したとします。ここでさらに1万通貨買い増すと、平均取得単価は149.50円になります。こうすれば、149.50円まで価格が戻るだけで損失はゼロになり、それ以上上がれば利益になります。一見すると、合理的な戦略に見えるかもしれません。

しかし、これは相場が自分の思惑通りに反転した場合の話です。もし、価格が反転せずに148円、147円と下落し続けたらどうなるでしょうか。ポジション量は2倍に膨れ上がっているため、損失は加速度的に増大します。最初のポジションだけなら耐えられたかもしれない損失が、ナンピンによって致命的な額にまで膨れ上がってしまうのです。相場の格言に「下手なナンピン、スカンピン(一文無しになること)」とある通り、ナンピンは破産への最短ルートとなり得ます。

もちろん、事前に資金計画を立て、意図的にポジションを分割してエントリーする「分割エントリー」という戦略はあります。しかし、多くのトレーダーが行うのは、含み損に耐えきれず、その場の感情で行う無計画で根拠のないナンピンです。これは戦略ではなく、単なるギャンブルです。

もし含み損が出たら、やるべきことはナンピンではなく、ルールに従った損切りです。平均取得単価を下げることよりも、リスクを限定することの方が、市場で生き残り続けるためには何百倍も重要です。

重要な経済指標の発表前後は避ける

テクニカル分析は、あくまで過去の価格データに基づいた確率論です。しかし、その確率論を根底から覆すほどのインパクトを持つのが、重要な経済指標の発表や要人発言です。

- 米国の雇用統計

- 各国の政策金利発表(FOMC、ECB理事会など)

- 消費者物価指数(CPI)

- 中央銀行総裁の会見

これらのイベントが発表される前後、為替レートはテクニカル的な節目を無視して、一瞬で数百pipsも動くことがあります。市場の予想と結果が大きく異なった場合、価格は文字通り「暴騰」または「暴落」します。

このような予測不能な乱高下が起こる相場で、逆張りのポジションを保有していることは極めて危険です。あなたが設定したサポートラインやレジスタンスライン、ボリンジャーバンドのバンドなど、あらゆるテクニカル的な根拠は、巨大なファンダメンタルズの波の前では無力です。一瞬にして損切りラインを飛び越え、想定をはるかに超える損失(スリッページ)を被るリスクがあります。

【具体的な対策】

- 経済指標カレンダーを常に確認する:その日にどのような重要指標が、何時に発表されるかを把握しておきましょう。

- 指標発表の少なくとも30分前にはポジションを決済する:ギャンブルをしたいのでなければ、指標をまたいでポジションを持ち越すのは避けるのが賢明です。

- 指標発表直後は取引しない:発表直後はスプレッドが広がり、ボラティリティも非常に高くなります。市場が落ち着きを取り戻すまで、様子を見るのが安全です。

テクニカル分析を主軸とする逆張りトレーダーにとって、「触らぬ神に祟りなし」が経済指標に対する正しい姿勢です。

ポジションを持ちすぎない

逆張りは含み損を抱えやすいという性質上、過大なポジション(オーバーロット)を持つことは、精神的なプレッシャーと資金的なリスクの両面から非常に危険です。

大きなポジションで含み損を抱えると、評価損益額の増減が激しくなり、冷静な心を保つことが困難になります。「早く損を取り返したい」「これ以上損失が増えるのが怖い」といった感情が判断を鈍らせ、損切りを遅らせたり、チキン利食いを誘発したりします。

また、資金管理の観点からも、ポジションの持ちすぎは証拠金維持率を圧迫し、強制ロスカットのリスクを高めます。逆張りで予測が外れ、トレンドが継続した場合、大きなポジションはあっという間に証拠金を食いつぶしてしまいます。

【具体的な対策】

- 1トレードの許容損失額を決める:まず、「1回のトレードで失ってもよい金額」を決めます。これは一般的に、総資金の1%〜2%が推奨されます。例えば、資金が100万円なら、1回の許容損失額は1万円〜2万円です。

- 許容損失額からポジションサイズを計算する:許容損失額と損切りまでの値幅(pips)から、適切なポジションサイズを算出します。

- 計算式:ポジションサイズ = 許容損失額 ÷ (損切り幅 × 1pipsあたりの価値)

- このルールを徹底することで、たとえ連敗したとしても、資金を一気に失うリスクを大幅に軽減できます。

逆張りで成功しているトレーダーは、一発逆転を狙うギャンブラーではありません。リスクを厳格にコントロールし、小さな損失を許容しながら、長期的に利益を積み重ねていく資金管理の達人なのです。

まとめ

本記事では、FXにおける「逆張り」という取引手法について、その基本概念からメリット・デメリット、具体的な手法、勝率を上げるコツ、そして絶対に避けるべき注意点まで、多角的に詳しく解説してきました。

逆張りとは、現在の相場のトレンドとは反対方向にポジションを持つ、ハイリスク・ハイリターンな手法です。トレンドの転換点をうまく捉えれば、順張りでは得られないような大きな利益を獲得できる可能性がある一方で、予測が外れれば「コツコツドカン」の言葉通り、一度の失敗で甚大な損失を被る危険性をはらんでいます。

この諸刃の剣を使いこなすためには、以下のポイントを深く理解し、実践することが不可欠です。

- 相場環境の認識:逆張りが最も機能するのは、トレンドがなく、価格が一定範囲を上下する「レンジ相場」です。強力なトレンドが発生している相場での安易な逆張りは、破滅への近道となります。

- 複数の根拠に基づくエントリー:単一のテクニカル指標のサインだけでエントリーするのは危険です。「サポート・レジスタンスライン」「ボリンジャーバンド」「RSI」「MACD」といった複数の分析手法を組み合わせ、複数の根拠が重なった優位性の高いポイントに絞ってエントリーすることが、勝率向上の鍵となります。

- 長期足でのトレンド把握:「木を見て森を見ず」を避けるため、必ず上位足で大きな流れを確認し、長期的なトレンドに逆らわない方向への逆張りを心がけることが重要です。

- 徹底したリスク管理:逆張りトレードの成否は、リスク管理にかかっていると言っても過言ではありません。「損切りの徹底」「根拠のないナンピンの禁止」「適切なポジションサイズの管理」という鉄則を、感情に流されず機械的に実行できる規律が何よりも求められます。

逆張りは、決して初心者が安易に手を出すべき手法ではありません。しかし、その仕組みとリスクを十分に理解し、十分な練習(デモトレードなど)を積んだ上で、厳格なルールのもとに慎重に用いるのであれば、あなたのトレード戦略を広げる強力な武器となり得ます。

この記事が、逆張りの世界に足を踏み入れようとしている方、あるいはすでに逆張りで苦戦している方にとって、安全な航海のための一助となれば幸いです。常に市場への畏敬の念を忘れず、リスク管理を最優先に、賢明なトレードを心がけていきましょう。