FX(外国為替証拠金取引)のテクニカル分析において、世界中のトレーダーに愛用されている指標の一つが「RSI」です。チャート画面の下部に表示される一本の折れ線グラフを見たことがある方も多いのではないでしょうか。RSIは、相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった過熱感を数値で示してくれるため、非常に直感的で分かりやすく、初心者からプロまで幅広く活用されています。

しかし、そのシンプルさゆえに、RSIのサインだけを鵜呑みにして取引を行うと、「だまし」と呼ばれる現象に遭遇し、思わぬ損失を被ることも少なくありません。RSIを真にトレードの武器とするためには、その基本的な見方に加えて、計算式の意味、応用的な使い方、そして弱点とそれを克服するための具体的な手法までを深く理解することが不可欠です。

この記事では、FXのRSIについて、その本質から徹底的に解説します。基本的な使い方である「買われすぎ」「売られすぎ」の見方はもちろん、相場の転換点を捉える「ダイバージェンス」、トレンドの継続を判断する応用手法、そして多くのトレーダーが悩む「だまし」を回避するための具体的な方法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、RSIがなぜ機能するのか、どのような相場で有効なのか、そしてどうすればその精度を最大限に高められるのかが明確に理解できるでしょう。FX取引における分析の精度を高め、より根拠のあるトレード判断を下すための一助となれば幸いです。

目次

RSIとは

RSIとは、「Relative Strength Index」の略称で、日本語では「相対力指数」と訳されます。この指標は、1978年にアメリカのテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏によって開発されました。RSIは、数あるテクニカル指標の中でも「オシレーター系指標」に分類されます。

オシレーター系指標とは、価格チャートとは別のサブウィンドウに表示され、相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった過熱感を示すものです。「オシレーター(Oscillator)」という言葉が「振り子」を意味するように、一定の範囲を振り子のように行ったり来たりすることから、この名前が付けられています。RSIは、このオシレーター系指標の代表格であり、一定期間の価格変動の中で、上昇分の変動が全体の変動のどの程度の割合を占めているかを0%から100%の数値で示します。

この数値を見ることで、現在の相場がどちらの方向に、どれくらいの勢いを持っているのかを視覚的に把握できます。一般的に、RSIの数値が高ければ高いほど上昇の勢いが強く、低ければ低いほど下落の勢いが強いと判断されます。

なぜRSIは世界中のトレーダーから長年にわたり支持され続けているのでしょうか。その最大の理由は、そのシンプルさと視覚的な分かりやすさにあります。チャートの下に表示される一本の線が、特定のレベル(一般的には70%と30%)に達したかどうかを見るだけで、相場の過熱状態を直感的に判断できるため、特にテクニカル分析を学び始めた初心者にとって非常に取り組みやすい指標です。

FX初心者がRSIを学ぶことには、以下のような大きなメリットがあります。

- 相場の過熱感を客観的に判断できる: 感覚的に「上がりすぎかな?」「下がりすぎかな?」と感じるだけでなく、RSIという数値的な根拠を持って相場の状態を判断できるようになります。これにより、感情的なトレードを抑制し、規律ある取引を行う助けとなります。

- 売買タイミングの目安が分かる: RSIが示す「買われすぎ」「売られすぎ」のサインは、相場の反転を示唆することがあります。これは、特に価格が一定の範囲で上下する「レンジ相場」において、利益確定や新規エントリーのタイミングを計る上で有効な手がかりとなります。

- 他のテクニカル指標との組み合わせで分析の幅が広がる: RSIは単体で使うだけでなく、トレンド系指標(移動平均線など)と組み合わせることで、その真価を発揮します。トレンドの方向性を他の指標で確認し、RSIでエントリーのタイミングを計るなど、より精度の高い分析が可能になります。

RSIは通常、メインのローソク足チャートの下部に、独立したウィンドウで表示されます。このウィンドウには0%から100%までの目盛りがあり、その中をRSIのラインが上下に動きます。そして、多くの場合、70%と30%のレベルに水平線が引かれており、これが「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する基準線となります。

まとめると、RSIは、相場の勢いや過熱感を0%から100%の範囲で数値化し、特に「買われすぎ」「売られすぎ」を判断することに長けたオシレーター系のテクニカル指標です。その分かりやすさから多くのトレーダーに利用されていますが、その特性と限界を正しく理解し、他の分析手法と組み合わせることで、FX取引における強力な武器となり得ます。

RSIの計算式

テクニカル指標を使う上で、その背景にある計算式を理解することは、一見すると面倒に感じるかもしれません。しかし、計算式の仕組みを理解することは、その指標が「なぜそのように動くのか」「どのような相場で機能し、どのような相場で機能しにくいのか」という本質を掴む上で非常に重要です。RSIの「だまし」を回避し、応用的な使い方をマスターするためにも、計算式の成り立ちを一度は確認しておきましょう。

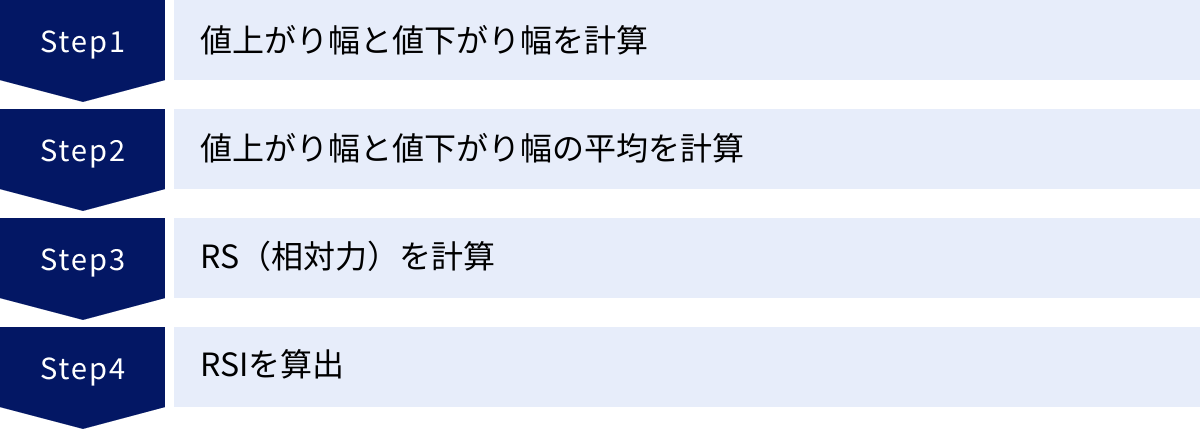

RSIは、以下のステップで計算されます。

- 一定期間(N期間)の値上がり幅と値下がり幅を計算する

まず、計算の対象となる期間を決めます。これはパラメータとして設定可能で、開発者のワイルダーが推奨した「14」が最も一般的に使用されます(例:日足チャートなら過去14日間)。

この14期間の各足(日足なら各日)について、終値が前の足の終値より高ければ「値上がり幅」、低ければ「値下がり幅」として記録します。価格が変わらなかった場合は、どちらも0となります。 - 値上がり幅の平均と値下がり幅の平均を計算する

次に、ステップ1で計算したN期間分の値上がり幅と値下がり幅、それぞれの平均値を求めます。- A = N期間の値上がり幅の合計 ÷ N

- B = N期間の値下がり幅の合計 ÷ N

(※厳密には、より滑らかな結果を得るために単純な平均ではなく、修正移動平均(RMA)や指数平滑移動平均(EMA)が用いられることが一般的です。しかし、基本的な考え方は平均を求めることと同じです。)

- RS(相対力)を計算する

RS(Relative Strength)は、値上がり幅の平均(A)を値下がり幅の平均(B)で割ることで求められます。- RS = A ÷ B

このRSの値が、上昇の勢いが下落の勢いに対してどれだけ強いかを示します。RSが1より大きければ上昇の勢いが強く、1より小さければ下落の勢いが強いことを意味します。

- RS = A ÷ B

- RSIを算出する

最後に、ステップ3で求めたRSを以下の式に当てはめて、RSIを算出します。- RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS))

この式により、RSの値が0から無限大までの範囲を取るのに対し、RSIは常に0%から100%の範囲に収まるように変換されます。

具体例で考えてみましょう。仮に、過去14日間の値上がり幅の平均が「10」、値下がり幅の平均が「5」だったとします。

- RS = 10 ÷ 5 = 2

- RSI = 100 – (100 ÷ (1 + 2)) = 100 – (100 ÷ 3) = 100 – 33.33… = 66.67%

では、逆に値上がり幅の平均が「5」、値下がり幅の平均が「10」だった場合はどうでしょうか。

- RS = 5 ÷ 10 = 0.5

- RSI = 100 – (100 ÷ (1 + 0.5)) = 100 – (100 ÷ 1.5) = 100 – 66.67… = 33.33%

この例から分かるように、上昇の勢いが強ければRSの値は大きくなり、RSIは100%に近づきます。逆に、下落の勢いが強ければRSの値は小さくなり(0に近づき)、RSIは0%に近づきます。もし、14日間ずっと上昇し続けた場合、値下がり幅の平均は0になり、計算上RSIは100%となります。逆に、下落し続けた場合は0%となります。

この計算式を暗記する必要は全くありません。重要なのは、「RSIは、設定した期間の値動きのうち、上昇した力の割合を示している指標である」という本質を理解することです。この仕組みが分かれば、なぜRSIが70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と言われるのかが論理的に理解できます。

- RSIが70%を超える:これは、直近の値動きにおいて上昇の力が非常に強い状態(具体的には、上昇幅の平均が下落幅の平均の2.33倍以上)であることを意味します。短期間で急激に上昇したため、そろそろ利益確定の売りが出やすくなる、あるいは新規の買いが入りにくくなるだろう、という市場心理を反映しています。

- RSIが30%を下回る:これは、直近の値動きにおいて下落の力が非常に強い状態であることを意味します。短期間で急激に下落したため、そろそろ売られすぎと判断した投資家による買い戻しが入りやすくなるだろう、という市場心理を反映しています。

計算式の背景を理解することで、RSIのシグナルをより深く、そして批判的な視点を持って見られるようになります。これが、単なるサインに従うだけのトレードから脱却し、相場の状況に応じた柔軟な判断を下すための第一歩となるのです。

RSIの基本的な見方と使い方

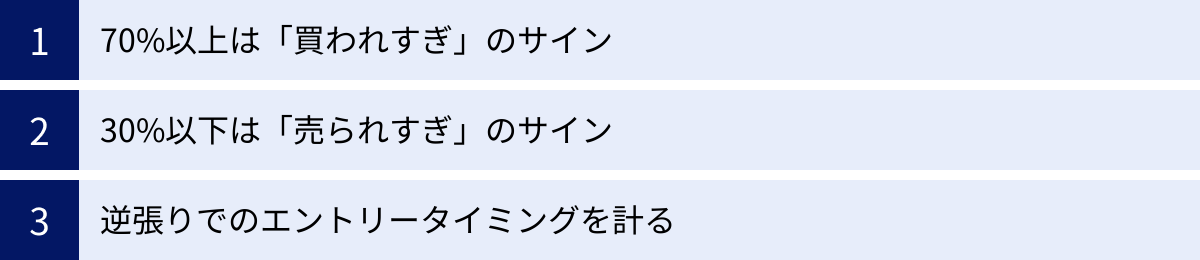

RSIの計算式の意味を理解したところで、次はその最も基本的で重要な見方と使い方を学びましょう。RSIの基本的な活用法は、前述の「買われすぎ」「売られすぎ」という2つの水準を利用して、相場の反転タイミングを計ることです。これは主に、価格が一定の範囲を行き来する「レンジ相場」で効果を発揮します。

70%以上は「買われすぎ」のサイン

RSIのラインが70%のレベルを上抜けた場合、それは相場が「買われすぎ」の状態にあることを示す重要なサインです。これは、一定期間において上昇の勢いが非常に強く、価格が過熱気味であることを意味します。市場参加者の多くが買いポジションを持っており、そろそろ利益を確定させたいと考える投資家が増えてくる水準です。

このサインが出たときにトレーダーが考えるべきことは、「上昇トレンドが終焉に近づいている可能性」です。新規で買いポジションを持つにはリスクが高い局面であり、むしろ売り(ショート)のチャンスを探るべきタイミングと捉えることができます。

しかし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、「RSIが70%を超えたからといって、即座に売りエントリーをしてはいけない」ということです。なぜなら、強い上昇トレンドが発生している場合、RSIは70%を超えて80%、90%とさらに上昇を続け、価格も高値を更新し続けることがあるからです。この状態で慌てて逆張りの売りを仕掛けると、いわゆる「だまし」に遭い、大きな損失につながる可能性があります。

では、どのようにこのサインを活用すればよいのでしょうか。より安全な戦略は、RSIが70%ラインを一度上抜けた後、再び70%ラインを「下に」割り込むのを確認してからエントリーを検討することです。この動きは、上昇の勢いが実際に衰え始め、下降への転換が始まった可能性が高いことを示唆します。

【「買われすぎ」サインの活用例(売りエントリー)】

- サインの発生: ある通貨ペアの1時間足チャートで、RSIが70%を上抜け、78%まで上昇したのを確認します。

- 反転の兆候を待つ: 価格が上昇の勢いを失い、横ばい、もしくは少し下落し始めます。この動きと連動して、RSIのラインも下降に転じます。

- エントリータイミング: RSIが70%のラインを上から下へと明確に割り込みました。このタイミングを、短期的な下落を狙った「売り」エントリーのシグナルと判断します。

- リスク管理: エントリーと同時に、直近の高値の少し上に損切り注文(ストップロス)を置きます。これにより、もし相場が再び上昇に転じても損失を限定できます。

このように、RSIが70%を超えたという事実だけでなく、その後の「動き」に注目することが、だましを避け、より確度の高いトレードを行うための鍵となります。

30%以下は「売られすぎ」のサイン

一方で、RSIのラインが30%のレベルを下抜けた場合、それは相場が「売られすぎ」の状態にあることを示すサインです。これは、一定期間において下落の勢いが非常に強く、価格が悲観ムードに包まれていることを意味します。多くの市場参加者が既に売りポジションを持っているか、パニック的に売ってしまった後であり、そろそろ買い戻しの動きが出やすくなる水準です。

このサインは、「下落トレンドが終わりに近づいている可能性」を示唆します。新規で売りポジションを持つのは危険であり、逆に買い(ロング)の絶好の機会を探るべき局面と解釈できます。

こちらも70%の場合と同様に、重要な注意点があります。「RSIが30%を割ったからといって、すぐに買いエントリーをしてはいけない」ということです。強い下降トレンドでは、RSIは30%を割ってから20%、10%とさらに低下し、価格も安値を更新し続けることが頻繁にあります。この「売られすぎ」のサインに飛びついてしまうと、下落トレンドに巻き込まれてしまいます。

より確実なエントリー方法は、RSIが30%ラインを一度下抜けた後、再び30%ラインを「上に」突き抜けるのを確認してからです。この動きは、下落の勢いが底を打ち、上昇への転換が始まった可能性が高いことを示します。

【「売られすぎ」サインの活用例(買いエントリー)】

- サインの発生: ある通貨ペアの4時間足チャートで、RSIが30%を下抜け、22%まで低下したのを確認します。

- 反発の兆候を待つ: 価格の下落が止まり、下ヒゲの長いローソク足が出現するなど、買い支えの動きが見られます。これに伴い、RSIのラインも上昇に転じ始めます。

- エントリータイミング: RSIが30%のラインを下から上へと明確に突き抜けました。この瞬間を、短期的な上昇を狙った「買い」エントリーのシグナルと判断します。

- リスク管理: エントリーと同時に、直近の安値の少し下に損切り注文を置きます。これにより、万が一相場が再び下落しても、リスクをコントロールできます。

「買われすぎ」も「売られすぎ」も、RSIが示すのはあくまで「可能性」です。そのサインをトリガーとしつつも、実際の価格の動き(プライスアクション)や、RSI自体の反転を確認するという二段構えの姿勢が、成功率を高める上で極めて重要です。

逆張りでのエントリータイミングを計る

ここまで説明してきた「70%以上で売りを検討」「30%以下で買いを検討」という手法は、テクニカル分析における「逆張り戦略」の典型です。逆張りとは、現在のトレンドの方向とは反対の方向にポジションを持つ取引手法を指します。つまり、上昇トレンドの終わりを狙って売り、下降トレンドの底を狙って買う戦略です。

【逆張りのメリットとリスク】

- メリット: トレンドの転換点をうまく捉えることができれば、その後の大きな価格変動の初動から乗ることができるため、大きな利益を狙える可能性があります。

- リスク: トレンドが転換せずに継続した場合、トレンドに逆らったポジションを持つことになるため、損失が急速に拡大する危険性があります。いわゆる「落ちてくるナイフを掴む」ような行為になりかねません。

RSIは、この逆張りのエントリータイミングを計るための強力なツールとなります。なぜなら、相場の過熱感を客観的な数値で示してくれるため、「そろそろ危ない」という感覚的な判断ではなく、一定のルールに基づいたエントリーが可能になるからです。

【RSIを使った逆張りエントリーのまとめ】

- 相場環境の認識: まず、現在の相場が逆張りに適した「レンジ相場」であるかを確認します。強いトレンドが発生している相場での安易な逆張りは避けるべきです。

- 過熱サインの確認: RSIが70%以上(買われすぎ圏)または30%以下(売られすぎ圏)に到達するのを待ちます。

- 反転シグナルの確認: 最も重要なステップです。 RSIが70%を下に割る、または30%を上に抜けるという「反転の動き」を確認します。これに加えて、ローソク足の形状(例えば、天井圏での「上ヒゲの長いピンバー」や、底値圏での「包み足」など)も確認できると、さらにエントリーの確度が高まります。

- エントリーとリスク管理: 反転シグナルを確認してエントリーします。同時に、必ず損切り注文を設定します(売りなら直近高値の上、買いなら直近安値の下)。

結論として、RSI単体のサインだけで逆張りを行うのはリスクが高い行為です。RSIはあくまで相場の状態を知らせる警報装置のようなものと捉え、最終的なエントリー判断は、RSIの反転、ローソク足のパターン、そして場合によっては他のテクニカル指標のサインなど、複数の根拠を組み合わせて行うことが、逆張り戦略を成功させるための秘訣です。

RSIの応用的な使い方4選

RSIの基本的な使い方である「買われすぎ・売られすぎ」の判断は非常に有効ですが、それだけでは捉えきれない相場の機微が存在します。特に、トレンドの転換や継続をより早期に、そしてより正確に察知するためには、これから紹介する応用的な使い方をマスターすることが不可欠です。これらの手法を身につけることで、RSIを単なる逆張り指標から、相場分析の精度を格段に向上させる多角的なツールへと昇華させることができます。

① ダイバージェンスで相場の転換を予測する

RSIの応用技の中でも、最も重要かつ強力なシグナルの一つが「ダイバージェンス」です。ダイバージェンスとは、英語で「逆行現象」を意味し、ローソク足が示す価格の動きと、RSIが示すオシレーターの動きが食い違う状態を指します。この現象は、現在のトレンドの勢いが内部的に衰えていることを示唆しており、近い将来に相場が転換する可能性が高いことを知らせる先行指標として機能します。ダイバージェンスには、強気(ブリッシュ)と弱気(ベアリッシュ)の2種類があります。

強気のダイバージェンス(ブリッシュ・ダイバージェンス)

強気のダイバージェンスは、下降トレンドの終盤に出現し、相場が上昇に転じる可能性を示唆する買いサインです。

- 定義: 価格は安値を切り下げて下落しているにもかかわらず、RSIの安値は逆に切り上がっている状態。

- 意味: 価格自体はまだ下落していますが、その下落の勢い(売りの圧力)は確実に弱まっていることを示しています。売り方が疲れ始め、買い方の力が徐々に増してきている内部状態をRSIが映し出しているのです。

このサインを発見した場合、それは絶好の買い場が近づいていることを意味します。しかし、ダイバージェンスが発生したからといって即座にエントリーするのではなく、より確実なシグナルを待つのが賢明です。例えば、ダイバージェンス形成後にRSIが30%ラインや50%ラインを上抜けたり、下降トレンドラインを価格がブレイクしたりしたタイミングでエントリーすることで、より安全にトレンド転換の初動を捉えることができます。

弱気のダイバージェンス(ベアリッシュ・ダイバージェンス)

弱気のダイバージェンスは、上昇トレンドの終盤に出現し、相場が下落に転じる可能性を示唆する売りサインです。

- 定義: 価格は高値を切り上げて上昇しているにもかかわらず、RSIの高値は逆に切り下がっている状態。

- 意味: 価格はまだ上昇を続けているものの、その上昇の勢い(買いの圧力)が衰えてきていることを示唆します。買い方の勢いが続かず、利益確定売りや新規の売りが出始めている状況をRSIが先行して教えてくれています。

このサインは、トレンドの天井を捉えるための非常に有効な手がかりとなります。エントリー戦略としては、ダイバージェンス形成後にRSIが70%ラインや50%ラインを下抜けたり、上昇トレンドラインを価格が割り込んだりしたタイミングを狙うのが一般的です。

ダイバージェンスは、単純な「買われすぎ・売られすぎ」のサインよりも信頼性が高いとされていますが、これもまた100%確実なものではありません。「だまし」のダイバージェンスも存在するため、損切り設定は常に徹底する必要があります。

② ヒドゥンダイバージェンスでトレンドの継続を判断する

ダイバージェンスがトレンドの「転換」を示唆するのに対し、その逆の概念である「ヒドゥンダイバージェンス(隠れたダイバージェンス)」は、トレンドの「継続」を示唆する強力なサインです。これは、トレンド相場における絶好の押し目買い・戻り売りのポイントを見つけるのに非常に役立ちます。

- 強気のヒドゥンダイバージェンス(押し目買いのサイン): 上昇トレンド中に発生します。価格の安値は切り上がっているのに、RSIの安値は切り下がっている状態です。これは、一時的な価格の調整(押し目)が終わ

り、再び上昇トレンドが継続することを示唆します。 - 弱気のヒドゥンダイバージェンス(戻り売りのサイン): 下降トレンド中に発生します。価格の高値は切り下がっているのに、RSIの高値は切り上がっている状態です。これは、一時的な価格の反発(戻り)が終わり、再び下降トレンドが継続することを示唆します。

ヒドゥンダイバージェンスは、通常のダイバージェンスよりも見つけにくい傾向がありますが、トレンドフォロー戦略においては極めて有効なエントリー根拠となります。トレンドの大きな流れに乗りつつ、最適なタイミングでポジションを持つことができるため、リスクを抑えながら利益を伸ばしやすいのが特徴です。

③ 50%ラインを基準にトレンドの勢いを判断する

多くのトレーダーはRSIの70と30のラインにのみ注目しがちですが、実はその中央に位置する「50%ライン」もまた、相場の方向性や勢いを判断する上で非常に重要な役割を果たします。50%ラインは、相場の強弱が拮抗する「分水嶺」と考えることができます。

- RSIが50%より上に位置する場合: これは、過去の一定期間において、上昇の勢いが下落の勢いを上回っていることを意味します。したがって、相場は「上昇基調」にあると判断できます。この状態では、安易な売りは避け、買い場を探すのがセオリーです。RSIが70%付近から下落してきて50%ラインで反発するような動きは、絶好の押し目買いポイントとなることがあります。

- RSIが50%より下に位置する場合: これは、下落の勢いが上昇の勢いを上回っていることを意味し、相場は「下降基調」にあると判断できます。この状態では、買いを控え、戻り売りのチャンスを待つのが基本です。RSIが30%付近から上昇してきて50%ラインで頭を抑えられるような動きは、有力な戻り売りポイントとなり得ます。

このように、RSIが50%ラインのどちら側で推移しているかを確認するだけで、現在の相場がどちらのチーム(買い方か売り方)に有利な状況なのかを大まかに把握できます。これは、トレンドフォロー戦略を立てる際の強力なフィルターとして機能します。

④ リバーサルシグナルでトレンドの転換を捉える

リバーサルシグナルは、RSIの開発者であるワイルダー氏自身が提唱した、より具体的なトレンド転換のパターンです。これはダイバージェンスの一種と見ることもできますが、特定の形状をパターンとして認識することで、より精度の高い判断が可能になります。

- トップ・リバーサル・シグナル(下降転換): 上昇トレンドの天井圏で出現します。

- RSIが70%を超える(最初の高値)。

- その後、RSIが一度下落する。

- 再び上昇するが、最初の高値を超えることができずに反落する。

- この二番目の高値を付けた後、RSIが直近の谷を下抜けた時点で、下降トレンドへの転換シグナルが完成します。これは、チャートパターンにおける「ダブルトップ」と連動して現れることが多いです。

- ボトム・リバーサル・シグナル(上昇転換): 下降トレンドの底値圏で出現します。

- RSIが30%を割り込む(最初の安値)。

- その後、RSIが一度上昇する。

- 再び下落するが、最初の安値を割り込むことができずに反発する。

- この二番目の安値を付けた後、RSIが直近の山を上抜けた時点で、上昇トレンドへの転換シグナルが完成します。これは、チャートパターンにおける「ダブルボトム」と連動して現れることが多いです。

これらの応用的な使い方を組み合わせることで、RSIは単なるインジケーターから、相場の心理や内部構造までを読み解くための高度な分析ツールへと進化します。

RSIの注意点と「だまし」が発生する原因

RSIは非常に優れたテクニカル指標ですが、万能ではありません。その特性を理解せずに使用すると、「だまし」と呼ばれる誤ったシグナルに惑わされ、大きな損失を招く可能性があります。RSIの弱点とその原因を正しく理解することは、だましを回避し、指標を有効に活用するための大前提です。ここでは、RSIが機能しにくくなる典型的な状況と、その背景にある原因を詳しく解説します。

トレンド相場では機能しにくい

RSIの最大の弱点であり、最も注意すべき点が、「強いトレンド相場では機能しにくい」ということです。

RSIは、価格が一定の範囲で上下動する「レンジ相場」において、その上限(買われすぎ)と下限(売られすぎ)を捉えて逆張りのタイミングを計ることを得意とするオシレーター系指標です。しかし、ひとたび市場に明確で強力なトレンドが発生すると、RSIはその真価を発揮できなくなります。

- 強い上昇トレンドの場合:

価格が一方向へ力強く上昇し続ける相場では、RSIは70%のラインを軽々と突破し、80%、90%といった極端な数値に達したまま、高値圏に「張り付いて」しまいます。この時、RSIは常に「買われすぎ」のサインを発し続けますが、価格はそれに反して上昇を続けます。もし、RSIが70%や80%を超えたからという理由だけで安易に逆張りの売りを仕掛けてしまうと、トレンドの強力な流れに逆らうことになり、含み損はどんどん拡大していきます。これは、逆張りトレーダーが最も陥りやすい失敗パターンの一つです。 - 強い下降トレンドの場合:

逆に、価格が一方的に下落し続ける強い下降トレンドでは、RSIは30%のラインを割り込み、20%、10%といった低水準に「張り付く」ことになります。この状況でRSIは「売られすぎ」のサインを出し続けますが、価格は安値を更新し続けます。RSIのサインを信じて買い向かうと、下落の勢いに飲み込まれてしまいます。

なぜこのような現象が起きるのでしょうか。それはRSIの計算式に起因します。RSIは「一定期間における上昇幅と下落幅の比率」を計算しています。そのため、一方的な値動きが続くと、計算上の比率が極端に偏り、指標が上限(100%)または下限(0%)に飽和してしまうのです。強いトレンド相場とは、まさにこの一方的な値動きが継続する状態であるため、RSIは相場の転換点を捉える能力を失ってしまいます。

したがって、RSIを使う上での大原則は、「まず現在の相場がトレンド相場なのか、それともレンジ相場なのかを見極めること」です。移動平均線の向きやADXといった他のトレンド系指標を用いて相場環境を認識し、レンジ相場であれば逆張りのサインとして、トレンド相場であれば押し目・戻りのタイミングを計るための補助ツールとして、使い方を切り替える必要があります。

天井や底に張り付くことがある

前述の「トレンド相場では機能しにくい」という問題と密接に関連するのが、RSIの「張り付き」現象です。これは、RSIが70%以上の高値圏(天井)や、30%以下の安値圏(底)に長時間とどまり続ける状態を指します。

この「張り付き」は、トレンドが非常に強いことの証左であり、トレーダーにとってはむしろ「トレンド継続」のサインとして捉えるべき現象です。しかし、RSIの基本的な使い方しか知らないと、この状況を誤って解釈してしまいます。

例えば、RSIが85%という高い数値を示しているのを見て、「ここまで買われすぎなら、もう限界だろう。そろそろ暴落するはずだ」と判断し、売りポジションを持つのは非常に危険です。市場が熱狂的な買いムードに包まれている時、価格は常識を超えて上昇を続けることがあります。この時、RSIの「買われすぎ」サインは、相場転換のシグナルではなく、むしろ「上昇トレンドが極めて強い」という事実を示しているに過ぎません。

同様に、RSIが15%という低い数値を示している時に、「ここまで売られすぎなら、反発は近い」と安易に買い向かうのも危険です。市場がパニック的な売りムードに支配されている時、価格は底なし沼のように下落を続けることがあります。

この「だまし」に遭わないための心構えは、RSIの数値を絶対視しないことです。RSIはあくまで相対的な強さを示すインジケーターであり、価格そのものの動き(プライスアクション)が最も重要です。RSIが高値圏や安値圏にあるときは、「トレンドが強い可能性がある」とまず警戒し、ローソク足のパターンや他の指標で明確な反転の兆候が確認できるまで、逆張りのエントリーは慎重に待つべきです。

これらの注意点をまとめると、RSIの「だまし」は、主にRSIの特性を無視して、強いトレンド相場で逆張りをしてしまうことが原因で発生します。この弱点を克服するためには、次章で解説するような、だましを回避するための具体的な手法を身につけることが不可欠です。

RSIのだましを回避する2つの方法

RSIの注意点や弱点を理解した上で、次に重要となるのが、それらの「だまし」をいかにして回避し、トレードの精度を高めていくかという具体的な対策です。RSIのシグナルをより信頼性の高いものにするためには、単一の指標に頼るのではなく、複数の視点から相場を分析する複眼的なアプローチが不可欠です。ここでは、RSIのだましを効果的に回避するための、実践的で重要な2つの方法を解説します。

① 他のテクニカル指標と組み合わせる

テクニカル分析における最も基本的な鉄則は、「単一の指標で判断せず、複数の指標を組み合わせて分析の確度を高めること」です。RSIはオシレーター系指標であり、その弱点はトレンドの方向性を読むのが苦手な点にあります。したがって、その弱点を補完できる「トレンド系指標」と組み合わせるのが最も効果的な戦略となります。

1. 移動平均線との組み合わせ

移動平均線は、一定期間の価格の平均値を結んだ線であり、トレンドの方向性や強さを把握するための最も代表的なトレンド系指標です。

- 使い方: まず、長期(例:100期間や200期間)の移動平均線を表示し、現在の価格がその線のどちら側にあるかを確認します。価格が移動平均線より上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドと、大きな相場の流れを判断します。

- だまし回避のロジック:

- 上昇トレンド中(価格が移動平均線より上): RSIが70%を超えて「買われすぎ」のサインを出しても、安易に売りません。これは強いトレンドの現れである可能性が高いからです。むしろ、価格が移動平均線付近まで一時的に下落(押し目)し、RSIが50%付近まで下がってから反発するようなタイミングを「絶好の買い場」として狙います。

- 下降トレンド中(価格が移動平均線より下): RSIが30%を割って「売られすぎ」のサインを出しても、すぐには買いません。価格が移動平均線付近まで一時的に上昇(戻り)し、RSIが50%付近まで上がってから反落するタイミングを「戻り売り」のチャンスと捉えます。

- 効果: このように、移動平均線で「トレードの方向(買いか売りか)」を決め、RSIで「具体的なエントリータイミング」を計るという役割分担をすることで、トレンドに逆らった無謀なトレードを劇的に減らすことができます。

2. ボリンジャーバンドとの組み合わせ

ボリンジャーバンドは、価格の変動率(ボラティリティ)を考慮して、価格が存在するであろう範囲を帯(バンド)で示すトレンド系指標です。

- 使い方: ボリンジャーバンドの±2σや±3σのラインと、RSIの70/30ラインを組み合わせて見ます。

- だまし回避のロジック:

- 逆張りの精度向上: レンジ相場において、価格がボリンジャーバンドの+2σにタッチし、かつRSIが70%を超えている場合、反落の可能性はRSI単体で見るよりも格段に高まります。逆に、-2σタッチとRSIの30%割れが同時に発生した場合も、反発の信頼性が増します。

- トレンド発生の察知: 強いトレンドが発生すると、価格は±2σのラインに沿って動く「バンドウォーク」という現象が起きます。この時、バンドの幅は拡大(エクスパンション)し、RSIは天井や底に張り付きます。この状態を確認できれば、「今は逆張りすべき局面ではない、強いトレンドが発生している」と判断でき、RSIの「買われすぎ・売られすぎ」サインを無視するという賢明な選択ができます。

このように、性質の異なる複数のテクニカル指標を組み合わせ、それらが同時に同じ方向のサインを出した時にのみエントリーするというフィルターを設けることで、RSI単体で発生する「だまし」の多くを未然に防ぐことが可能になります。

② 上位足のRSIも確認して精度を高める

もう一つの極めて重要なだまし回避法が、「マルチタイムフレーム分析(MTF分析)」の導入です。これは、自分が主に取引する時間足(執行足)だけでなく、その上位の時間足(環境認識足)も確認することで、相場の全体像を把握する分析手法です。

例えば、あなたが15分足でデイトレードをしているとします。15分足のチャートでRSIが70%を超え、「買われすぎ」のサインが出たとします。このサインだけを見て売りエントリーを検討するのは早計です。その前に、必ず4時間足や日足といった上位足の状況を確認する必要があります。

- ケース1:上位足も下降トレンドの場合

もし、4時間足のRSIも70%付近にあり、下降に転じ始めている状況であれば、短期足と長期足の方向性が一致しています。この場合、15分足の売りサインの信頼性は非常に高いと判断でき、積極的にエントリーを検討できます。 - ケース2:上位足は強い上昇トレンドの場合

しかし、もし4時間足が強い上昇トレンドの真っ只中で、RSIが50%ラインを上抜けたばかり、という状況だったらどうでしょうか。この場合、15分足で見られる下落は、大きな上昇トレンドの中のほんの一時的な調整(押し目)に過ぎない可能性が非常に高いです。ここで15分足のRSIサインに従って売ってしまうと、大きな上昇の波に逆らうことになり、すぐに踏み上げられて損失を出してしまいます。この状況では、むしろ15分足のRSIが30%〜50%あたりまで下がるのを待ち、そこからの反発を狙って「押し目買い」をするのが正攻法となります。

このように、トレードの判断は、常に「森(上位足のトレンド)」を見てから「木(下位足のエントリータイミング)」を見るという順番で行う必要があります。上位足で確認した大きなトレンドの方向に沿ったエントリーチャンスを下位足のRSIで探すことで、トレードの勝率と期待値を飛躍的に高めることができます。

RSIのだましを回避するこの2つの方法は、特別なツールや知識を必要とせず、今日からでも実践できる非常に効果的なアプローチです。これらの習慣を身につけることが、RSIを使いこなし、安定したトレード成果を上げるための鍵となります。

RSIと相性の良いテクニカル指標3選

RSIのだましを回避するためには、他のテクニカル指標との組み合わせが不可欠であると述べました。では、具体的にどのような指標と組み合わせれば、より効果的な分析が可能になるのでしょうか。ここでは、数あるテクニカル指標の中から、特にRSIとの相性が良く、世界中のトレーダーに利用されている代表的な3つの指標を紹介します。これらの指標を組み合わせることで、RSIの弱点を補い、トレード戦略に深みと確実性をもたらすことができます。

① 移動平均線

移動平均線(Moving Average, MA)は、RSIと組み合わせるべき最も基本的かつ強力なトレンド系指標です。移動平均線は、トレンドの方向性を一目で示してくれるため、RSIが苦手とする「相場環境の認識」を完璧に補ってくれます。

- 役割分担:

- 移動平均線: 相場の大きな流れ、つまり「トレンドの方向性」を判断する。

- RSI: 大きな流れの中での、「エントリーと決済の具体的なタイミング」を計る。

- 具体的な組み合わせ手法(トレンドフォロー):

- 環境認識: まず、チャートに中期(例:21期間)や長期(例:75期間)の移動平均線を表示します。現在の価格が移動平均線よりも上にあれば「上昇トレンド」、下にあれば「下降トレンド」と大局を判断します。移動平均線が横ばいに近い場合は「レンジ相場」と考えます。

- エントリータイミングの絞り込み:

- 上昇トレンドの場合(押し目買い): 価格が移動平均線より上にあることを確認した上で、RSIが「売られすぎ」のサインを出すのを待ちます。ただし、この場合の「売られすぎ」は30%以下である必要はありません。上昇トレンド中の調整局面では、RSIが50%ラインや40%付近まで下落したところが絶好の押し目買いポイントになることが多々あります。価格が移動平均線にタッチし、かつRSIが下がりきったところから反発する瞬間を狙って買いエントリーします。

- 下降トレンドの場合(戻り売り): 価格が移動平均線より下にあることを確認し、RSIが「買われすぎ」のサインを出すのを待ちます。下降トレンド中の戻りでは、RSIが50%ラインや60%付近まで上昇したところが最適な戻り売りポイントになりやすいです。価格が移動平均線に近づき、RSIが上がりきったところから反落するタイミングを狙って売りエントリーします。

この手法の最大のメリットは、常に大きなトレンドの方向に沿ってエントリーするため、勝率が高く、リスクリワード(利益と損失の比率)の良いトレードがしやすくなる点です。RSIの「買われすぎ・売られすぎ」サインを、トレンドに逆らう逆張りのためではなく、トレンドに順張りするためのフィルターとして活用するのです。

② ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の標準偏差を利用して、価格の変動範囲(ボラティリティ)を視覚的に示す指標です。移動平均線を中心線とし、その上下に標準偏差(σ)に基づいたラインが描かれます。RSIと組み合わせることで、逆張りの精度を高め、同時にトレンドの強さも判断できます。

- 役割分担:

- ボリンジャーバンド: 価格の行き過ぎ(バンドへのタッチ)とボラティリティ(バンドの幅)を判断する。

- RSI: 相場の過熱感を判断する。

- 具体的な組み合わせ手法:

- 逆張りの精度向上(レンジ相場):

ボリンジャーバンドのバンド幅が狭まっている(スクイーズしている)状態は、レンジ相場であることを示唆します。この状況で、価格が上限の+2σラインにタッチし、かつRSIが70%を超えた場合、それは非常に信頼性の高い売りサインとなります。逆に、下限の-2σラインにタッチし、かつRSIが30%を割った場合は、強力な買いサインです。2つの異なる根拠が重なることで、エントリーの確信度を大きく高めることができます。 - トレンドの判断とだまし回避(トレンド相場):

バンドの幅が急激に広がる(エクスパンション)現象は、強いトレンドの発生を示します。この時、価格は+2σ(上昇トレンド)または-2σ(下降トレンド)に沿って推移する「バンドウォーク」という状態になります。バンドウォークが発生している時にRSIが70%以上や30%以下に張り付いていても、それは逆張りのサインではなく、トレンドが非常に強いことの証と判断します。これにより、RSIの「買われすぎ・売られすぎ」サインに騙されてトレンドに逆らうという致命的なミスを避けることができます。

- 逆張りの精度向上(レンジ相場):

ボリンジャーバンドは、RSIのサインが有効な「レンジ相場」と、注意すべき「トレンド相場」を見分けるための強力なツールとして機能します。

③ MACD

MACD(マックディー、移動平均収束拡散手法)は、2本の移動平均線(MACDラインとシグナルライン)の動きによって、トレンドの転換や勢いを判断するオシレーター系の指標です。RSIと同じオシレーター系ですが、計算方法が全く異なるため、お互いのシグナルを補完し合う関係にあります。

- 役割分担:

- MACD: トレンドの方向性と転換のタイミング(クロス)を判断する。

- RSI: 相場の過熱感と勢いの強弱を判断する。

- 具体的な組み合わせ手法:

- ダイバージェンスのクロスチェック:

RSIの最も強力なサインの一つであるダイバージェンスですが、これに「だまし」が存在するのも事実です。その信頼性を高めるために、MACDのダイバージェンスと合わせて確認します。RSIとMACDの両方で同時にダイバージェンスが発生した場合、それは極めて信頼性の高いトレンド転換のサインと判断できます。例えば、価格が高値を更新しているのに、RSIとMACDのヒストグラム(またはMACDライン)が共に高値を切り下げていれば、それは強力な弱気のダイバージェンスです。 - エントリータイミングの精緻化:

MACDの基本的な売買サインである「ゴールデンクロス(MACDラインがシグナルラインを下から上に抜ける)」と「デッドクロス(上から下に抜ける)」を、RSIと組み合わせます。例えば、MACDでゴールデンクロスが発生し、かつRSIが50%ラインを上回っている場合、それは上昇の勢いが強いことを裏付けており、信頼できる買いサインとなります。逆に、デッドクロスとRSIの50%ライン割れが重なれば、強い売りサインと判断できます。

- ダイバージェンスのクロスチェック:

RSIとMACDは、それぞれ異なるアプローチで相場の勢いを測定するため、両者のサインが一致した時は、非常に強力なトレード根拠となります。

RSIのおすすめの期間設定

RSIをチャートに表示する際、必ず設定が必要になるのが「期間(Parameter)」です。この期間設定は、RSIの動き方やシグナルの感度を大きく左右するため、自分のトレードスタイルに合わせて最適化することが重要です。ここでは、一般的な設定から、短期・長期トレードに適した設定まで、それぞれの特徴と選び方を解説します。

| トレードスタイル | 期間設定の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般的な設定 | 14 | 開発者ワイルダーが推奨した標準的な期間。多くのトレーダーが使用しており、機能しやすい。初心者にもおすすめ。 |

| 短期トレード(スキャルピング・デイトレード) | 7~11 | 短い期間に設定することで、価格変動への反応が速くなる。売買シグナルの発生回数が増えるが、「だまし」も多くなる傾向がある。 |

| 長期トレード(スイングトレード) | 21~25 | 長い期間に設定することで、反応は緩やかになるが、より大きなトレンドの波を捉えやすくなる。「だまし」が少なくなり、信頼性の高いシグナルが得られやすい。 |

一般的な期間設定「14」

RSIを使う上で、最も標準的で広く使われている期間設定が「14」です。これは、RSIの開発者であるJ.W.ワイルダー氏自身が推奨した数値であり、ほとんどのFX会社の取引プラットフォームやチャートツールでデフォルト設定となっています。

なぜ「14」がこれほどまでに普及しているのでしょうか。その最大の理由は、「多くの市場参加者がこの設定で見ているから」です。テクニカル分析は、ある意味で市場参加者の集団心理を読み解くゲームです。多くの人が同じ指標を同じ設定で見ていれば、その指標が示すサイン(例:RSIが70に到達)に対して同じような行動(例:利益確定売り)を取りやすくなります。その結果、指標のサインが自己実現的に機能しやすくなるのです。

したがって、テクニカル分析の初心者や、どの設定を使えばよいか分からないという方は、まずこの「14」から使い始めることを強くおすすめします。この標準的な設定でRSIの基本的な動きや特性に慣れ、その上で自分のトレードスタイルに合わせて微調整していくのが良いでしょう。日足チャートであれば過去14日間、1時間足チャートであれば過去14時間の値動きを基に計算されることになります。

短期トレード(スキャルピング・デイトレード)の場合

数秒から数分で取引を完結させるスキャルピングや、1日のうちにポジションを決済するデイトレードなど、短期的な値動きを狙うトレードスタイルでは、より感度の高い設定が求められます。そのため、期間を「14」よりも短く設定する(例:7、9、11など)ことが一般的です。

- 期間を短くするメリット:

期間を短くすると、RSIは直近の値動きに対してより敏感に反応するようになります。これにより、売買サインの発生頻度が増え、短期的な取引チャンスを捉えやすくなります。小さな価格変動の波に乗りたい短期トレーダーにとっては、この反応の速さが有利に働くことがあります。 - 期間を短くするデメリット:

反応が速くなることの裏返しとして、短期的なノイズ(ランダムで意味のない値動き)を拾いやすくなり、「だまし」のシグナルが格段に増えるという大きなデメリットがあります。RSIが頻繁に70や30に到達しますが、その多くがトレンド転換にはつながらず、すぐに元の方向に動き出すといったことが頻発します。

したがって、短い期間設定のRSIを使用する場合は、単体での判断は非常に危険です。必ず移動平均線やボリンジャーバンドといった他の指標と組み合わせたり、上位足のトレンド方向を常に意識したりするなど、より厳格なフィルターを設けてエントリーを絞り込む必要があります。

長期トレード(スイングトレード)の場合

数日から数週間にわたってポジションを保有するスイングトレードや、さらに長期のポジショントレードでは、短期的な値動きのノイズを排除し、より大きなトレンドのうねりを捉えることが重要になります。そのため、期間を「14」よりも長く設定する(例:21、25、30など)のが有効です。

- 期間を長くするメリット:

期間を長くすると、より多くのローソク足のデータを使ってRSIが計算されるため、ラインの動きが滑らかになります。これにより、短期的なノイズが平滑化され、だましのシグナルが大幅に減少します。RSIが70や30に到達した際のサインの信頼性が高まり、より大きな時間軸での相場の転換点や過熱感を捉えやすくなります。 - 期間を長くするデメリット:

RSIの反応が緩やかになるため、売買サインの発生頻度は少なくなります。また、実際の価格の転換点よりもサインが出るのが少し遅れる「遅行性」が強まる傾向があります。そのため、頻繁に取引したいトレーダーには不向きかもしれません。

最適な期間設定に絶対的な正解はありません。それは、トレーダーの取引スタイル、取引する通貨ペアのボラティリティ、そして個人の相性によって変わってくるからです。まずは標準の「14」を基準とし、過去のチャートで期間設定を変えながら検証(バックテスト)を行い、自分の戦略に最もフィットする数値を見つけ出すプロセスが、RSIを使いこなす上で非常に重要となります。

【実践】RSIを使ったトレード手法

これまで学んできたRSIの知識を統合し、実際のトレードでどのように活用するのか、具体的な手法を2つの代表的な相場環境(レンジ相場とトレンド相場)に分けて解説します。これらの手法は、RSIを効果的に使うための基本的なフレームワークとなります。

レンジ相場での逆張り手法

RSIが最もその真価を発揮するのが、価格が一定の値幅で上下動を繰り返す「レンジ相場」です。この相場環境では、RSIが示す「買われすぎ」「売られすぎ」のサインを利用した逆張り戦略が非常に有効です。

【トレード手順】

- レンジ相場の特定:

まず、現在の相場がレンジ相場であることを確認します。確認方法としては、以下のようなものがあります。- ボリンジャーバンドの幅が狭まっている(スクイーズしている)。

- 移動平均線が水平に、横ばいで推移している。

- 明確な高値の切り上げ・切り下げ、安値の切り上げ・切り下げが見られない。

- 水平線を引いて、何度も反発しているサポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線)が確認できる。

- エントリーチャンスを待つ:

- 売り(ショート)の場合: 価格がレンジの上限であるレジスタンスラインに近づき、RSIが70%のラインを上抜けて「買われすぎ」の状態になるのを待ちます。

- 買い(ロング)の場合: 価格がレンジの下限であるサポートラインに近づき、RSIが30%のラインを下抜けて「売られすぎ」の状態になるのを待ちます。

- エントリーの実行:

重要なのは、RSIが70を超えた、または30を割った瞬間にエントリーしないことです。反転の初動を確認してからエントリーします。- 売りの場合: RSIが70%ラインを上から下へ割り込んできたタイミングで、「売り」エントリーをします。この時、ローソク足が上ヒゲの長いピンバーや陰線の包み足などを形成していれば、さらに信頼性が高まります。

- 買いの場合: RSIが30%ラインを下から上へ突き抜けたタイミングで、「買い」エントリーをします。下ヒゲの長いピンバーや陽線の包み足などが同時に出現すれば、強力な買いサインとなります。

- リスク管理と利益確定:

- 損切り(ストップロス): エントリーと同時に必ず損切り注文を入れます。売りエントリーの場合は直近高値の少し上、買いエントリーの場合は直近安値の少し下に設定するのが基本です。これにより、レンジブレイクが発生してトレンドが一方向に走り出した際のリスクを限定します。

- 利益確定(テイクプロフィット): 利益確定の目標は、レンジの反対側のライン付近に設定します。売りエントリーならサポートライン付近、買いエントリーならレジスタンスライン付近です。また、RSIが反対側の過熱圏(売りなら30%付近、買いなら70%付近)に到達したタイミングで決済するのも有効な戦略です。

レンジ相場での逆張りは、RSIの最も得意とする戦い方ですが、いつかはレンジが破られることを常に念頭に置き、損切り設定を徹底することが成功の鍵です。

トレンド相場での押し目買い・戻り売り手法

強いトレンドが発生している相場では、RSIを使った逆張りは非常に危険です。このような相場では、トレンドの方向に沿ってエントリーする「順張り(トレンドフォロー)」が基本戦略となります。RSIは、その順張りのための絶好のエントリーポイント(押し目・戻り)を見つけ出すためのフィルターとして活用します。

【トレード手順(上昇トレンドでの押し目買い)】

- 上昇トレンドの特定:

まず、相場が明確な上昇トレンドにあることを確認します。- 移動平均線が右肩上がりで、価格がその上を推移している(パーフェクトオーダーなど)。

- 価格が高値と安値をそれぞれ切り上げている(ダウ理論)。

- ボリンジャーバンドがエクスパンションし、バンドウォークが発生している。

- 押し目を待つ:

上昇トレンドは一直線に上がり続けるわけではなく、必ず一時的な調整(下落)局面、いわゆる「押し目」を形成します。この押し目を待ちます。価格が上昇トレンドラインや移動平均線に近づいてくるタイミングです。 - RSIでのエントリータイミング計測:

価格が押し目を形成する過程で、RSIは70%以上の買われすぎ圏から下落してきます。ここで狙うのは、RSIが50%ライン付近、あるいは40%〜30%台まで下がってきた後の「反発」です。- エントリータイミング: RSIが下がりきったところから再び上向きに転じたことを確認して、「買い」エントリーをします。この時、強気のヒドゥンダイバージェンス(価格の安値は切り上げ、RSIの安値は切り下げ)が確認できれば、トレンド継続の非常に強力なサインとなります。

- リスク管理と利益確定:

- 損切り: 押し目の安値の少し下に損切り注文を置きます。

- 利益確定: 前回の高値付近や、RSIが再び70%以上の買われすぎ圏に到達したタイミングなどが目標となります。トレンドが続く限り利益を伸ばすトレーリングストップも有効です。

下降トレンドでの「戻り売り」の場合は、この手順をすべて逆に考えます。下降トレンドを確認し、価格の一時的な上昇(戻り)を待ち、RSIが50%〜70%付近で反落するタイミングを狙って売りエントリーします。

このように、相場環境に応じてRSIの使い方を柔軟に切り替えることが、この指標をマスターし、安定したトレード成績を収めるための重要なスキルとなります。

RSIが使えるおすすめFX会社

RSIは、テクニカル分析において非常にポピュラーな指標であるため、現在、国内のほとんどすべてのFX会社が提供する取引ツールに標準で搭載されています。したがって、「RSIが使えるかどうか」でFX会社を選ぶ必要はほとんどありません。

重要なのは、その取引ツールが「RSIを快適に、そして効果的に分析できる環境を提供しているか」という点です。具体的には、チャートの見やすさ、描画ツールの豊富さ、他のテクニカル指標との組み合わせやすさ、そしてスマホアプリでの操作性などが比較のポイントとなります。ここでは、高機能なチャートツールを提供し、RSIを使った分析に適した環境が整っている代表的なFX会社を3社ご紹介します。

| FX会社名 | 取引ツール/アプリ | RSIの利用 | その他の特徴 |

|---|---|---|---|

| みんなのFX | FXトレーダー、FX-Web | 可能 | シンプルで直感的な操作性。世界中のトレーダーに人気の高機能チャート「TradingView」も利用可能。スプレッドが業界最狭水準。 |

| 外為どっとコム | 外貨ネクストネオ、G.comチャート | 可能 | 50種類以上のテクニカル指標を搭載。描画ツールも豊富で詳細な分析が可能。初心者向けの情報コンテンツが充実。 |

| DMM FX | DMMFX PLUS、DMMFX Trade | 可能 | カスタマイズ性が高い高機能取引ツール。スマホアプリの評価も高く、外出先でも本格的な分析ができる。業界最大手の一つ。 |

みんなのFX

トレイダーズ証券株式会社が運営する「みんなのFX」は、初心者から上級者まで幅広い層に支持されているFX会社です。

PC版の取引ツール「FXトレーダー」やWeb版ツールでRSIを利用できるのはもちろんですが、最大の魅力は、世界中のトレーダーが愛用する高機能チャートツール「TradingView」を、口座を持っていれば無料で利用できる点です。

TradingView版のチャートでは、RSIの期間設定やレベル(70/30)の変更といった基本的なカスタマイズはもちろん、複数のRSIを同時に表示したり、RSIと他の無数のインジケーターを組み合わせたりと、非常に高度で自由な分析が可能です。また、描画ツールの使いやすさにも定評があり、ダイバージェンスのラインなどを直感的に引くことができます。RSIを深く研究し、使いこなしたいトレーダーにとって、この上ない環境と言えるでしょう。加えて、業界最狭水準のスプレッドや高いスワップポイントなど、取引コスト面でのメリットも大きいのが特徴です。

参照:みんなのFX 公式サイト

外為どっとコム

株式会社外為どっとコムは、老舗のFX会社として長年の実績と信頼を誇ります。初心者向けのサポートや情報コンテンツが非常に充実していることで知られています。

同社が提供する取引ツール「外貨ネクストネオ」は、PC版・スマホ版ともにRSIを標準搭載しています。特筆すべきは、そのテクニカル指標の豊富さです。RSIはもちろんのこと、移動平均線やボリンジャーバンド、MACDといった主要な指標から、マイナーな指標まで50種類以上を搭載しています。これにより、RSIと様々な指標を組み合わせて、自分だけのオリジナルな分析手法を試行錯誤するのに最適な環境が整っています。チャートの描画機能も充実しており、トレンドラインやフィボナッチ・リトレースメントなどを使って、RSIのサインを補強する複合的な分析がスムーズに行えます。

参照:外為どっとコム 公式サイト

DMM FX

株式会社DMM.com証券が運営する「DMM FX」は、国内口座開設数がトップクラスの大手FX会社です。その人気の理由の一つに、高機能で使いやすい取引ツールがあります。

PC版の「DMMFX PLUS」では、ウィンドウのレイアウトを自由自在にカスタマイズでき、自分だけの最適な分析画面を作り上げることが可能です。もちろんRSIも搭載されており、パラメータ設定も簡単に行えます。特に評価が高いのが、スマホアプリ「DMMFX Trade」です。PC版に遜色ない機能を持ちながら、直感的でスムーズな操作性を実現しており、外出先でもストレスなくRSIを使った本格的なチャート分析ができます。RSIの期間設定を変えたり、トレンドラインを引いたりといった操作も指先で簡単に行えるため、いつでもどこでもトレードチャンスを逃しません。

参照:DMM FX 公式サイト

これらのFX会社は、いずれもRSIを分析するための優れた環境を提供しています。最終的には、チャートの見た目の好みや操作感、スプレッドや約定力といった取引条件などを総合的に比較し、ご自身のトレードスタイルに最も合った会社を選ぶことをおすすめします。

まとめ

本記事では、FXのテクニカル分析における代表的なオシレーター系指標「RSI」について、その基本的な概念から、だましを回避するための応用的な手法までを網羅的に解説しました。

最後に、RSIを使いこなすための重要なポイントを改めて整理します。

- RSIは相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標: RSIは、0%から100%の数値で相場の過熱感を示します。一般的に70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断され、主にレンジ相場での逆張りのタイミングを計るのに役立ちます。

- だましの存在を理解し、その原因を知る: RSIの最大の弱点は、強いトレンド相場では上限や下限に張り付き、機能しにくくなる点です。この特性を理解せず、サインを鵜呑みにすることが「だまし」に遭う最大の原因です。

- 応用的な使い方で分析の精度を高める: 単純な70/30のレベルだけでなく、価格とRSIの逆行現象である「ダイバージェンス」はトレンド転換の強力な先行指標となります。また、50%ラインを強弱の分水嶺として見ることで、トレンドの方向性を把握できます。

- RSI単体で判断しない: 最も重要なことは、RSIのサインだけでトレードを完結させないことです。必ず、移動平均線やボリンジャーバンドといったトレンド系指標と組み合わせ、相場の大きな流れを確認しましょう。また、上位足のチャートも確認し、長期的なトレンドに逆らわないようにすることが、勝率を飛躍的に高める鍵となります。

- 自分に合った設定と手法を見つける: RSIの期間設定や、どの指標と組み合わせるかといった点に絶対的な正解はありません。この記事で紹介した手法を参考にしながら、ご自身のトレードスタイルや取引する通貨ペアの特性に合わせて検証を重ね、最適な使い方を見つけ出していくことが重要です。

RSIは、正しく使えば相場の転換点やエントリーの絶好機を教えてくれる非常に強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、その長所と短所の両方を深く理解し、複眼的な視点で相場を分析する姿勢が不可欠です。本記事が、皆様のFXトレードにおける分析力向上の一助となれば幸いです。