FX(外国為替証拠金取引)や株式投資の世界で、チャートの動きを分析する「テクニカル分析」。その数多ある手法の根源であり、すべてのトレーダーが最初に学ぶべき金字塔として知られているのが「ダウ理論」です。

100年以上前に提唱されたこの理論は、なぜ今なお世界中のトレーダーに重要視され、活用され続けているのでしょうか。その答えは、ダウ理論が市場の値動きの本質、すなわち投資家心理が集約された「トレンド」の発生から終焉までを、普遍的な法則として体系化したことにあるからです。

この記事では、テクニカル分析の原点であるダウ理論について、その根幹をなす6つの基本原則から、FXトレードにおける具体的な活用方法、メリット・デメリット、そして勝率を高めるための応用テクニックまで、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説していきます。

ダウ理論を正しく理解し、使いこなすことは、チャートの向こう側にいる無数の市場参加者の行動を読み解き、荒波の広がる金融市場を航海するための羅針盤を手に入れることに他なりません。本記事を最後まで読めば、あなたは相場の大きな流れを捉え、根拠のあるトレード戦略を立てるための確かな知識を身につけることができるでしょう。

目次

ダウ理論とは

ダウ理論(Dow Theory)とは、19世紀末に米国のジャーナリストであり、ウォール・ストリート・ジャーナルの創刊者でもあるチャールズ・ダウ(Charles H. Dow)によって提唱された、市場の値動きを評価するための理論です。元々は、当時急成長していた米国経済の動向を測るため、彼が考案した「ダウ工業株30種平均(Dow Jones Industrial Average)」と「ダウ輸送株20種平均(Dow Jones Transportation Average)」の動きを分析するために用いられました。

チャールズ・ダウ自身がこの理論を一つの書物としてまとめたわけではなく、彼の死後、ウォール・ストリート・ジャーナル紙上での彼の主張や社説を、後継者であるウィリアム・ピーター・ハミルトンやロバート・レアらが体系的にまとめ、今日知られる「ダウ理論」として確立させました。

この理論の核心は、「市場の価格変動はランダムではなく、明確なトレンド(傾向)を形成しながら動く」という考え方にあります。そして、そのトレンドがどのように発生し、継続し、やがて終わりを迎えるのかを、6つの基本原則によって定義づけています。

特筆すべきは、ダウ理論が提唱されたのは、コンピューターもインターネットも存在しない時代であったという点です。にもかかわらず、その洞察は、人間の「欲望」と「恐怖」という普遍的な心理が渦巻く市場の本質を捉えていたため、100年以上経過した現代の、アルゴリズム取引が主流となった電子取引の時代においても、全く色褪せることなく機能し続けています。

現代における移動平均線、MACD、RSIといった無数のテクニカル指標の多くは、このダウ理論の思想から派生したもの、あるいはダウ理論を補完するために開発されたものと言っても過言ではありません。つまり、ダウ理論は、すべてのテクニカル分析の基礎であり、いわば「OS(オペレーティングシステム)」のような存在なのです。

FXトレーダーがダウ理論を学ぶべき理由はここにあります。個別のテクニカル指標の使い方を覚えることも重要ですが、その根底にあるダウ理論を理解することで、なぜその指標が機能するのか、相場が今どのような局面にあるのかといった「大局観」を養うことができます。

- 相場の大きな流れ(トレンド)はどちらを向いているのか?

- 現在の価格の動きは、トレンドの中の一時的な調整(押し目・戻り)なのか、それともトレンドの終わりを告げる転換のサインなのか?

- どこでエントリーし、どこで損切りすべきか?

これらのトレードにおける根源的な問いに対して、ダウ理論は明確な判断基準を与えてくれます。複雑な計算式や難解なパラメータ設定は一切不要で、「高値」と「安値」というチャート上の最も基本的な情報だけで相場を分析できるシンプルさも、初心者からプロフェッショナルまで幅広く支持される理由の一つです。

この記事では、この偉大な理論を一つずつ丁寧に解き明かし、あなたのトレードスキルを一段階上へと引き上げるための手助けをします。まずは、ダウ理論の根幹をなす「6つの基本原則」から見ていきましょう。

ダウ理論の6つの基本原則

ダウ理論は、以下の6つの基本原則によって構成されています。これらはそれぞれが独立しているようでいて、相互に密接に関連し合っており、全体として市場を分析するための強力なフレームワークを形成しています。一つずつ、その意味とFXへの応用方法を深く理解していきましょう。

① 平均はすべての事象を織り込む

ダウ理論の第一原則は、「平均はすべての事象を織り込む(The Averages Discount Everything)」というものです。ここでいう「平均」とは、元々はダウ工業株平均や輸送株平均といった株価指数のことを指していましたが、現代のFXにおいては「為替レート(価格)」そのものと解釈できます。

そして「すべての事象」とは、その価格に影響を与えうる、ありとあらゆる情報のことです。具体的には、以下のようなものが含まれます。

- ファンダメンタルズ要因:

- 各国の金融政策(政策金利の変更、量的緩和・引き締めなど)

- 経済指標の発表(雇用統計、GDP、消費者物価指数など)

- 政治的な出来事(選挙、政権交代、地政学的リスクなど)

- 天変地異や自然災害

- 需給要因:

- 機関投資家やヘッジファンドの大口注文

- 輸出入企業の実需取引

- 個人投資家の動向

- 投資家心理:

- 市場参加者の楽観や悲観、恐怖や欲望といった感情

この原則が意味するのは、これらの無数の情報は、発表された瞬間に市場参加者によって瞬時に解釈・消化され、最終的にはすべて為替レートという一つの価格に集約されて反映されるということです。つまり、チャート上に表示されている現在の価格は、過去から現在までに起こったすべての出来事と、それに対する市場の総意が凝縮された結果である、と考えます。

この考え方は、テクニカル分析の正当性を支える非常に重要な柱です。なぜなら、「価格(チャート)の動きそのものを分析すれば、その背景にある複雑なファンダメンタルズ要因を一つ一つ追いかけなくても、市場の方向性を読み解くことができる」ということを意味するからです。

例えば、ある国の重要な経済指標が市場の予想を大きく上回る良好な結果だったとします。ファンダメンタルズ分析では、その指標が経済に与える影響や、中央銀行の次の金融政策への示唆などを細かく分析する必要があります。しかし、ダウ理論のこの原則に立てば、そのニュースが市場にとってポジティブであれば価格は上昇し、ネガティブであれば下落するという形で、最終的な答えはすべてチャート上に現れると考えるのです。

もちろん、これはファンダメンタルズ分析を軽視してよいという意味ではありません。大きなトレンドの背景には、必ず金融政策の方向性といった長期的なファンダメンタルズ要因が存在します。しかし、日々のトレードにおいて、我々が知り得ないインサイダー情報や、専門家でも予測困難な事象まで含めた森羅万象が、すべて「価格」という形で表現されていると捉えることで、トレーダーは目の前のチャート分析に集中できるようになります。

「チャートは市場のすべてを知っている」。これが、ダウ理論の第一原則が私たちに教えてくれる、テクニカル分析の出発点なのです。

② トレンドには3つの種類がある

ダウ理論の第二原則は、「トレンドには3つの種類がある(The Trend has Three Phases)」というものです。市場の価格変動は、一直線に上昇したり下落したりするわけではなく、大小さまざまな規模の波を描きながら形成されます。ダウ理論では、この波をその期間の長さによって以下の3つの種類に分類します。

| トレンドの種類 | 期間の目安 | 特徴と例え |

|---|---|---|

| 主要トレンド(Primary Trend) | 1年~数年 | 潮の満ち引き。相場の長期的で最も大きな方向性を示す。強気相場(Bull Market)または弱気相場(Bear Market)と呼ばれる。 |

| 二次トレンド(Secondary Trend) | 3週間~3ヶ月 | 波。主要トレンドの中の一時的な調整局面。上昇トレンド中の下落(押し目)や、下降トレンド中の上昇(戻り)がこれにあたる。 |

| 小トレンド(Minor Trend) | 3週間未満 | さざ波。二次トレンドの中に含まれる短期的な価格変動。日々の値動きやノイズ(不規則な動き)も含む。 |

これらの3つのトレンドは、それぞれが独立して存在するのではなく、ロシアのマトリョーシカ人形のように入れ子構造になっています。つまり、長期的な「主要トレンド」という大きな流れの中に、中長期的な調整局面である「二次トレンド」が存在し、さらにその二次トレンドの中に短期的な「小トレンド」が含まれている、という関係性です。

この3つのトレンドの関係を理解することは、FXトレードにおいて極めて重要です。なぜなら、自分がどの時間軸でトレードを行うかによって、注目すべきトレンドが異なり、また、短期的な値動きに惑わされずに大局観を維持するための助けとなるからです。

主要トレンド

主要トレンドは、1年以上の長期にわたる相場の根本的な方向性です。これは、経済のファンダメンタルズ(景気サイクルや金融政策の大きな転換など)に裏付けられた、最も強力な動きです。スイングトレーダーやポジショントレーダーといった、数週間から数ヶ月にわたってポジションを保有する長期的なスタイルのトレーダーは、この主要トレンドを最も重視します。

例えば、日足や週足チャートで見て、高値と安値が明らかに切り上がっている状態が1年以上続いていれば、それは上昇の主要トレンド(強気相場)と判断できます。この場合、短期的に価格が下落したとしても、それはあくまで二次トレンドとしての調整(押し目)である可能性が高いと考えることができます。

二次トレンド

二次トレンドは、主要トレンドの進行を一時的に中断させる調整の動きです。期間は3週間から3ヶ月程度で、主要トレンドで動いた値幅の3分の1から3分の2程度を打ち消すことが多いとされています。FXトレーダーが「押し目買い」や「戻り売り」を狙う際に、最も意識するのがこの二次トレンドです。

例えば、主要トレンドが上昇である場合、二次トレンドは一時的な価格の下落として現れます。デイトレーダーやスイングトレーダーは、この下落が終わり、再び主要トレンドの方向へ動き出す転換点を狙って買いエントリーを行います。逆に、主要トレンドに逆らった短期的な逆張りトレードを仕掛けるトレーダーもいますが、これは主要トレンドに逆行するため、より高度な技術とリスク管理が求められます。

小トレンド

小トレンドは、3週間未満の短期的な価格変動です。これは二次トレンドを構成するさらに小さな波であり、日々のニュースや投機的な動きによって引き起こされることが多いです。スキャルピングやデイトレードといった非常に短い時間軸で取引するトレーダーは、この小トレンドを主な対象とします。

しかし、この小トレンドは「ノイズ(雑音)」を多く含むため、単体で見ると信頼性に欠ける場合があります。例えば、5分足チャートでは上昇トレンドに見えても、4時間足チャートで見れば下降トレンドの中の一時的な戻りに過ぎない、というケースは頻繁に起こります。

したがって、どの時間軸でトレードするにしても、まずは日足や週足といった長期のチャートで主要トレンドの方向性を確認し、次に4時間足や1時間足で二次トレンドの状況を把握し、最後にエントリーのタイミングを計るために15分足や5分足の小トレンドを見る、といった「マルチタイムフレーム分析」が非常に有効です。ダウ理論のこの原則は、まさにマルチタイムフレーム分析の重要性を示唆しているのです。

③ 主要トレンドは3つの段階からなる

ダウ理論の第三原則は、「主要トレンドは3つの段階からなる(Major Trends Have Three Phases)」というものです。これは、一つの大きなトレンド(強気相場または弱気相場)が、市場参加者の心理状態の変化に伴って、特徴的な3つのフェーズを経て形成されていくことを示しています。

ここでは、上昇トレンド(強気相場)を例に、3つの段階を解説します。下降トレンド(弱気相場)の場合は、この逆のプロセスを辿ると考えてください。

先行期(Accumulation Phase)

先行期は、市場全体がまだ前の下降トレンドの悲観的なムードに包まれている中で、一部の賢明な投資家たちが静かに買い集めを始める段階です。この時期、経済ニュースは依然として悪く、多くの市場参加者はさらなる価格下落を予想しています。

しかし、ファンダメンタルズを深く分析できる一部の投資家(インサイダーや経験豊富なファンドマネージャーなど)は、企業業績や経済状況が最悪期を脱し、将来的に好転することを見越して、割安になった資産を少しずつ購入し始めます。

この段階のチャートは、底値圏で横ばいに近い動き(レンジ相場)を見せることが多く、出来高もまだ低水準です。一般の投資家にとっては、これがトレンド転換の始まりであると気づくのは非常に困難です。まさに「夜明け前が一番暗い」状態と言えるでしょう。

追随期(Public Participation Phase)

追随期は、相場の上昇が明確になり始め、テクニカル分析を重視する多くのトレーダーが追随して買いに参入してくる段階です。経済指標の改善が報じられ始め、企業の業績も上向きになります。

チャート上では、高値と安値の切り上げが明確になり、移動平均線がゴールデンクロスを形成するなど、多くのテクニカル指標が買いシグナルを発します。このニュースやシグナルを見て、多くのトレンドフォロワーが市場に参入するため、価格上昇の勢いが最も強くなるのがこの追随期です。トレンドに乗ることができれば、最も大きな利益を期待できるフェーズと言えます。

FXトレーダーの多くは、この追随期の発生を確認してからエントリー(押し目買い)を狙うのが、最も安全かつ効率的な戦略となります。

利食い期(Distribution Phase)

利食い期は、相場が広く一般に知れ渡り、メディアなどが過熱気味に報じることで、普段は投資に関心のない初心者までが市場に参入してくる最終段階です。この時期、経済ニュースは楽観論で溢れかえり、「まだまだ上がる」という熱狂的なムードが市場を支配します。

しかし、その裏では、先行期に安値で仕込んでいた賢明な投資家たちは、この過熱感を利用して、保有しているポジションを徐々に利益確定(売り抜け)し始めています。彼らが売った資産を、遅れてやってきた一般投資家が高値で買っている、という構図です。このため、この段階を「分配期」とも呼びます。

チャート上では、価格は最後の急騰を見せることがありますが、出来高は価格の上昇ほどには増加せず、むしろ減少傾向を見せることもあります(ダイバージェンス)。これは、トレンドの勢いが衰えている兆候です。やがて買いの勢いが尽き、売り圧力が上回った時点で、トレンドは終焉を迎え、次の下降トレンドへと転換していきます。

この3つの段階を理解することは、現在の相場がトレンドのどのあたりに位置しているのかを客観的に把握し、高値掴みといった失敗を避けるために非常に重要です。特に、誰もが熱狂している利食い期に飛び乗るのは、最も危険な行為の一つであることを、この原則は教えてくれています。

④ 平均は相互に確認されなければならない

ダウ理論の第四原則は、「平均は相互に確認されなければならない(The Averages Must Confirm Each Other)」というものです。これは、ある市場や指標で発生したトレンドのシグナルは、それと相関関係にある別の市場や指標でも同様のシグナルが確認されることによって、初めて本物として認められる、という考え方です。

この原則が提唱された当時、チャールズ・ダウは「ダウ工業株平均」と「ダウ輸送株平均」という2つの株価指数に注目していました。工業株平均は「モノを作る会社」の株価であり、輸送株平均は「モノを運ぶ会社」の株価です。

彼のロジックはこうです。もし本当に景気が上向いているのであれば、モノがたくさん作られる(工業株が上がる)だけでなく、その作られたモノが活発に運ばれる(輸送株も上がる)はずだ。もし工業株だけが上がって輸送株が上がらないのであれば、その景気回復は本物ではない可能性が高い、と考えたのです。このように、2つの異なるが関連性の高い指標が同じ方向を向いて初めて、トレンドは信頼できると判断しました。

この「相互確認」の考え方は、現代のFX市場においても非常に有効な分析アプローチです。FX市場で応用できる具体例をいくつか見てみましょう。

- 相関性の高い通貨ペアの確認:

為替市場では、通貨ペアごとに特定の相関関係が見られます。例えば、ユーロ/米ドル(EUR/USD)とポンド/米ドル(GBP/USD)は、共に「米ドル」が絡む通貨ペアであり、欧州の主要通貨であるため、似たような値動きをしやすい正の相関関係にあります。一方で、米ドル/円(USD/JPY)とユーロ/米ドル(EUR/USD)は、米ドルの強弱が逆方向に影響するため、逆相関の関係になりやすい傾向があります。

もし、EUR/USDがダウ理論における上昇トレンドを形成し始めた際に、GBP/USDも同様に上昇トレンドを形成しているのであれば、その「ドル安」の動きの信頼性は高いと判断できます。逆に、EUR/USDだけが上昇し、他のドルストレート通貨が連動していない場合、その動きはユーロ固有の材料による一時的なものである可能性があり、トレンドとしての持続性を疑う必要があります。 - 株価指数との確認:

一般的に、株価と為替には「リスクオン」「リスクオフ」という関係性があります。市場が楽観的で投資家がリスクを取ることを好む「リスクオン」の局面では、株価は上昇し、資源国通貨(豪ドル、NZドルなど)や新興国通貨が買われやすく、安全資産とされる円やスイスフランは売られやすくなります(クロス円の上昇)。

逆に、市場が悲観的で投資家がリスクを回避する「リスクオフ」の局面では、株価は下落し、安全資産である円や米ドルが買われやすくなります(クロス円の下落)。

例えば、日経平均株価やNYダウが力強く上昇しているにもかかわらず、ドル/円が下落している(円高が進んでいる)場合、両者の動きに矛盾が生じています。このような状況では、どちらかの動きが「だまし」である可能性を考慮し、トレードに慎重になるべきです。複数の市場が同じメッセージを発している時こそ、最も確度の高いトレードチャンスとなるのです。

この原則は、単一のチャートや通貨ペアだけを見るのではなく、より広い視野で市場全体を俯瞰することの重要性を教えてくれます。

⑤ トレンドは出来高でも確認されなければならない

ダウ理論の第五原則は、「トレンドは出来高でも確認されなければならない(Volume Must Confirm the Trend)」というものです。これは、トレンドの信憑性や強さを判断する上で、価格の動きだけでなく、その背景にある「出来高(取引量)」を考慮に入れるべきだという考え方です。

出来高は、市場の関心度や参加者のエネルギーを測るバロメーターです。活発な取引(高い出来高)を伴って形成されたトレンドは、多くの市場参加者の合意を得た、信頼性の高い本物のトレンドである可能性が高いと言えます。逆に、出来高が閑散としている中での価格変動は、一部の投機筋による仕掛けや、単なるノイズである可能性があり、持続性に欠けると考えられます。

ダウ理論では、トレンドの方向性と出来高の関係について、以下のように定義しています。

- 健全な上昇トレンド:

価格が上昇する局面では出来高が増加し、価格が一時的に下落する調整局面(押し目)では出来高が減少する。これは、買いの勢いが強く、売りの勢いが弱いことを示しており、トレンドが継続する可能性が高いことを示唆します。 - 健全な下降トレンド:

価格が下落する局面では出来高が増加し、価格が一時的に上昇する調整局面(戻り)では出来高が減少する。これは、売りの勢いが強く、買いの勢いが弱いことを示しており、トレンドが継続する可能性が高いことを示唆します。

もし、価格が新高値を更新したにもかかわらず、出来高が以前の高値を更新した時よりも減少している場合(ダイバージェンス)、その上昇の勢いが衰えていることを示唆する警戒シグナルとなります。これは、第三原則で述べた「利食い期」によく見られる現象であり、トレンド転換が近い可能性を示しています。

【FXにおける出来高の注意点】

ここで一つ注意点があります。株式市場では、証券取引所という中央集権的な市場があるため、正確な総出来高を把握することができます。しかし、FX市場は世界中の銀行や金融機関が相対で取引を行う「インターバンク市場」であり、取引所が存在しないため、市場全体の正確な出来高を把握することはできません。

では、FXトレーダーはどうすればよいのでしょうか。

多くのFX取引プラットフォーム(MT4/MT5など)では、「Tick Volume(ティックボリューム)」という指標が提供されています。これは、一定期間内に価格が更新された回数(ティックの数)を示すもので、実際の取引量(Volume)とは異なります。しかし、一般的に、価格の更新が頻繁に行われる時間帯は取引も活発に行われていると想定されるため、ティックボリュームは実際の出来高の代替指標として広く利用されています。

価格の重要な節目(サポートラインやレジスタンスラインなど)をブレイクする際に、ティックボリュームが急増していれば、そのブレイクの信頼性は高いと判断できます。逆に、ティックボリュームが乏しいままブレイクした場合、それは「だまし」に終わる可能性を警戒する必要があります。

このように、価格の動きと出来高(ティックボリューム)の両方を見ることで、より精度の高いトレンド分析が可能になるのです。

⑥ トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する

ダウ理論の第六原則にして、最も重要かつ実践的な原則が、「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する(A Trend is Assumed to be in Effect Until it Gives Definite Signals that it has Reversed)」というものです。

これは物理学における「慣性の法則」に似ています。一度発生したトレンドは、外部から強い力が加わらない限り、その方向性を維持し続けようとする性質がある、ということです。そして、そのトレンドが終了したと判断するためには、誰の目にも明らかな、客観的な「転換シグナル」が必要であると説いています。

この原則は、トレーダーに対して2つの重要な教訓を与えてくれます。

- 安易な逆張りの禁止:

トレンドが続いている限り、自分の感覚や憶測で「もうそろそろ天井だろう」「ここらが大底のはずだ」と決めつけて、トレンドに逆らったポジション(逆張り)を持つことは非常に危険であると警告しています。トレンドは、我々が思うよりも長く続くものです。明確な転換シグナルが出るまでは、トレンドに従った順張り(トレンドフォロー)を基本戦略とすべきです。 - 明確なシグナルの重要性:

トレンドの転換を判断するための、客観的な基準の必要性を示しています。では、その「明確な転換シグナル」とは具体的に何を指すのでしょうか? これこそが、ダウ理論を実践的なトレーディング手法たらしめる核心部分であり、次の章で詳しく解説する「トレンドの定義」に直結します。

簡単に言えば、上昇トレンドであれば「高値と安値の切り上げ」が崩れた時、下降トレンドであれば「高値と安値の切り下げ」が崩れた時が、明確な転換シグナルとなります。

例えば、上昇トレンドが続いている中で、価格が下落し、直前の安値を下回ってしまった場合、それは上昇トレンドの定義が崩れたことを意味し、トレンドが終了または転換した可能性が高いと判断します。このシグナルを確認する前に売ってしまうのは、単なるギャンブルになってしまいます。

この第六原則は、感情的なトレードを排し、規律あるトレードを行うための拠り所となります。相場の流れに乗り、明確なサインが出るまでポジションを保有し続けること。これが、ダウ理論が教える、利益を最大化し損失を最小化するための基本的な心構えなのです。

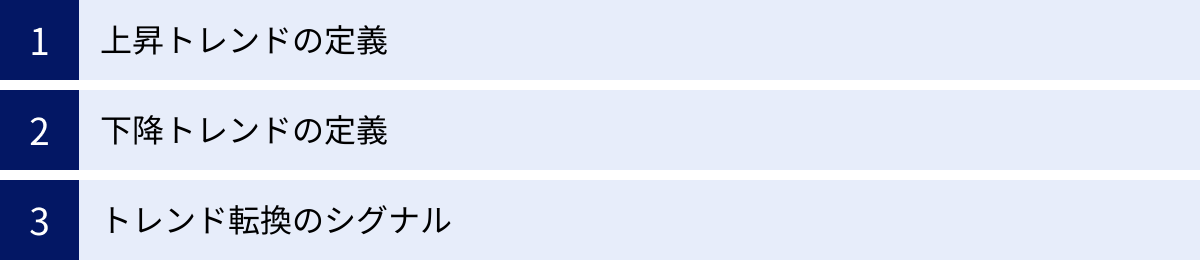

ダウ理論におけるトレンドの定義

ダウ理論の6つの基本原則、特に第六原則「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する」を実践するためには、まず「トレンドとは何か」「転換シグナルとは何か」を客観的に定義できなければなりません。ダウ理論では、チャート上の「高値(High)」と「安値(Low)」の位置関係によって、トレンドを極めてシンプルかつ明確に定義します。

この定義を理解し、チャート上で瞬時に認識できるようになることが、ダウ理論を使いこなすための第一歩です。

上昇トレンドの定義

ダウ理論における「上昇トレンド」とは、「高値と安値が、連続して切り上がっている状態」と定義されます。

チャート上で価格が波のように上下動を繰り返しながら、前の波の高値よりも次の波の高値が高く、前の波の安値よりも次の波の安値が高くなっている状態がこれにあたります。英語では、高値を「Higher High (HH)」、安値を「Higher Low (HL)」と呼びます。

具体的に見ていきましょう。

- まず、ある安値(L)を付けた後、価格が上昇して高値(H)を付けます。

- その後、価格は一時的に下落しますが、前の安値(L)を割り込むことなく、より高い位置で新たな安値(HL)を付けます。(これが「押し目」です)

- そして再び上昇に転じ、前の高値(H)を上抜いて、新たな高値(HH)を付けます。

この「安値の切り上げ(HL > L)」と「高値の切り上げ(HH > H)」が連続して確認できる限り、ダウ理論上の上昇トレンドは継続していると判断します。この定義が非常に重要なのは、トレーダーに明確な行動指針を与えてくれる点です。

上昇トレンドが継続している間は、戦略の基本は「買い」となります。特に、価格が一時的に下落して「押し目(Higher Low)」を形成するタイミングは、トレンドフォローにおける絶好の買い場(エントリーポイント)となります。逆に、この定義が崩れない限り、安易な売り(逆張り)は控えるべき、という判断ができます。

下降トレンドの定義

一方、「下降トレンド」は上昇トレンドと全く逆の定義となります。すなわち、「高値と安値が、連続して切り下がっている状態」です。

チャート上では、価格が波打ちながら、前の波の安値よりも次の波の安値が低く、前の波の高値よりも次の波の高値が低くなっている状態を指します。英語では、高値を「Lower High (LH)」、安値を「Lower Low (LL)」と呼びます。

具体的には、以下のようになります。

- ある高値(H)を付けた後、価格が下落して安値(L)を付けます。

- その後、価格は一時的に上昇しますが、前の高値(H)を上抜くことなく、より低い位置で新たな高値(LH)を付けます。(これが「戻り」です)

- そして再び下落に転じ、前の安値(L)を下抜いて、新たな安値(LL)を付けます。

この「高値の切り下げ(LH < H)」と「安値の切り下げ(LL < L)」が連続して確認できる限り、ダウ理論上の下降トレンドは継続していると判断します。

下降トレンドが継続している間の基本戦略は「売り」です。価格が一時的に上昇して「戻り(Lower High)」を形成するタイミングが、絶好の売り場(エントリーポイント)となります。そして、この下降トレンドの定義が崩れない限り、安易な買いは避けるべき、という明確なルールが生まれます。

なお、高値も安値も切り上がらず、かといって切り下がりもせず、一定の範囲内で価格が上下動を繰り返している状態は「レンジ相場(トレンドレス)」と呼ばれます。ダウ理論は主にトレンド相場で機能するため、レンジ相場では別の戦略が必要となります。

トレンド転換のシグナル

ダウ理論の真骨頂は、この明確なトレンド定義があるからこそ、「トレンドの終わり」もまた明確に定義できる点にあります。これが、第六原則で述べられていた「明確な転換シグナル」の正体です。

【上昇トレンドから下降トレンドへの転換シグナル】

上昇トレンドは「高値と安値の切り上げ」によって定義されます。したがって、この定義が崩れた時がトレンド転換の最初のサインとなります。具体的には、以下の2つのステップで認識されます。

- シグナル1(警戒サイン): 新高値を更新できず、直前の高値を超えられない、またはほぼ同水準の高値を付ける。(高値の切り上げが失敗)

- シグナル2(明確な転換シグナル): その後の下落で、直近の押し安値(最後に高値を更新する起点となった安値)を明確に下抜ける。

この「直近の押し安値を下抜ける」という事実こそが、ダウ理論における最も重要なトレンド転換シグナルです。この時点で、上昇トレンドの定義である「安値の切り上げ」が崩れ、市場参加者は目線を「買い」から「売り」へと転換し始めます。この後、価格が一時的に戻し、切り下がった高値(Lower High)を形成すれば、下降トレンドが開始したと判断し、戻り売りの戦略に切り替えることができます。

【下降トレンドから上昇トレンドへの転換シグナル】

下降トレンドからの転換も、同様に定義の崩壊によって認識します。

- シグナル1(警戒サイン): 新安値を更新できず、直前の安値を割り込めない、またはほぼ同水準の安値を付ける(ダブルボトムなど)。(安値の切り下げが失敗)

- シグナル2(明確な転換シグナル): その後の上昇で、直近の戻り高値(最後に安値を更新する起点となった高値)を明確に上抜ける。

この「直近の戻り高値を上抜ける」という事実が、下降トレンドの終了を告げる明確なシグナルです。この時点で下降トレンドの定義は崩壊し、市場は買い優勢に傾き始めます。このブレイク後、価格が一時的に押し目を形成し、切り上がった安値(Higher Low)を付ければ、本格的な上昇トレンドの開始と判断し、押し目買いの戦略を立てることができます。

このように、ダウ理論はトレンドの発生、継続、そして終焉までを、高値と安値という客観的な事実のみに基づいて判断することを可能にします。これにより、トレーダーは感情や希望的観測を排除し、規律あるトレードを行うための強固な土台を築くことができるのです。

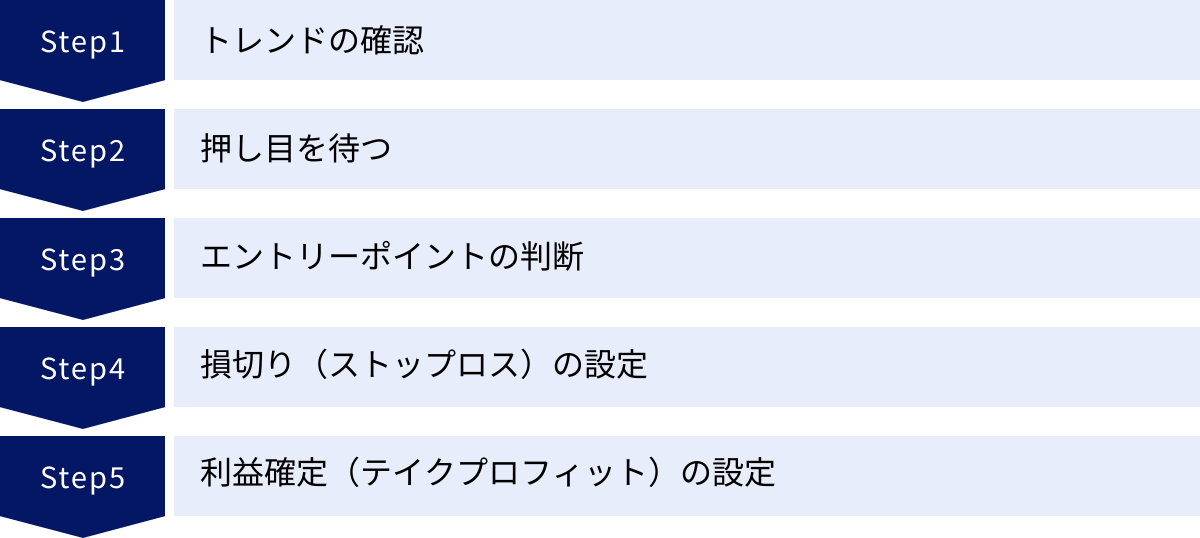

FXトレードでのダウ理論の具体的な使い方

ダウ理論の基本原則とトレンドの定義を理解したところで、いよいよそれを実際のFXトレードでどのように活用していくのか、具体的な手法を見ていきましょう。ダウ理論に基づいたトレード戦略は、大きく分けて「トレンドフォロー」と「トレンド転換狙い」の2つに大別されます。

押し目買い・戻り売りでエントリーする

これは、ダウ理論の最も王道であり、比較的安全性の高いトレード手法です。「押し目買い・戻り売り」とは、発生しているトレンドの方向に沿って(順張り)、一時的な価格の調整局面を狙ってエントリーする方法です。

【押し目買いの具体的な手順】

- トレンドの確認: まず、日足や4時間足などの長期足チャートで、ダウ理論に基づいた明確な上昇トレンド(高値と安値が連続して切り上がっている状態)が発生していることを確認します。

- 押し目を待つ: 上昇トレンドが確認できたら、すぐに高値で飛び乗るのではなく、価格が一時的に下落する「押し目」を形成するのを辛抱強く待ちます。この下落は、ダウ理論における「二次トレンド」にあたります。

- エントリーポイントの判断: 押し目からの反発を確認してエントリーします。エントリーのタイミングを計るには、いくつかの方法があります。

- サポートラインでの反発: 直近の安値や、過去に意識された価格帯(レジスタンスがサポートに転換したラインなど)まで下落し、そこで反発するのを確認して買う。

- 移動平均線での反発: 上昇トレンドであれば、中期〜長期の移動平均線(20MA, 50MAなど)がサポートとして機能することが多いため、価格が移動平均線にタッチ、または近づいて反発したタイミングで買う。

- 短期足でのトレンド転換: 押し目を作っている下落の動きも、15分足や5分足などの短期足で見れば小さな下降トレンドになっています。この短期下降トレンドが、ダウ理論におけるトレンド転換シグナル(直近の戻り高値を上抜ける)を見せたタイミングで買う。これは、長期の波に乗るために、短期の波の転換を捉える高度なテクニックです。

- 損切り(ストップロス)の設定: エントリーと同時に、必ず損切り注文を置きます。損切りポイントは、その押し目を作った直近の安値の少し下に設定するのがセオリーです。なぜなら、その安値を下抜けてしまった場合、上昇トレンドの定義(安値の切り上げ)が崩れ、トレンド転換の可能性が高まるからです。つまり、エントリーの根拠が崩れた時点で損を確定させる、という非常に合理的なリスク管理が可能になります。

- 利益確定(テイクプロフィット)の設定: 利益確定の目標は、直近の高値付近、またはフィボナッチ・エクスパンションなどを使って算出される目標値などが考えられます。トレンドが続く限り利益を伸ばす「トレーリングストップ」も有効な戦略です。

【戻り売りの具体的な手順】

戻り売りは、押し目買いと全く逆の考え方です。

- トレンドの確認: 長期足チャートで、明確な下降トレンド(高値と安値が連続して切り下がっている状態)を確認します。

- 戻りを待つ: 価格が一時的に上昇する「戻り」を待ちます。

- エントリーポイントの判断: 戻りからの反落を確認してエントリーします。

- レジスタンスラインや移動平均線での反落を確認して売る。

- 短期足の上昇トレンドが転換したタイミングで売る。

- 損切り(ストップロス)の設定: 損切りポイントは、その戻りを作った直近の高値の少し上に設定します。その高値を上抜けた場合は、下降トレンドの定義が崩れるためです。

- 利益確定(テイクプロフィット)の設定: 直近の安値付近などを目標とします。

この押し目買い・戻り売りは、トレンドという最も強い追い風に乗るため、勝率が高く、リスクリワード(損失に対する利益の比率)も良好になりやすいという大きな利点があります。初心者は、まずこのトレンドフォローの手法を徹底的にマスターすることをおすすめします。

トレンド転換を狙ってエントリーする

こちらは、押し目買い・戻り売りよりも少し難易度が上がりますが、成功すればトレンドの初期段階から大きな利益を狙える手法です。ダウ理論における「明確な転換シグナル」の発生を捉えてエントリーします。

【下降トレンドから上昇トレンドへの転換を狙うエントリー】

- 下降トレンドの終焉を確認: まず、継続していた下降トレンド(高値・安値の切り下げ)が終わりを迎える兆候を探します。具体的には、安値の更新が止まり、直近の戻り高値を価格が上抜けるのを待ちます。この「戻り高値ブレイク」が、下降トレンド終了の明確なシグナルです。

- 最初(または2番目)の押し目を待つ: 戻り高値をブレイクしたからといって、すぐに飛び乗るのは早計です。価格は一度下落し、最初の押し目を形成することが多いため、そこを待ちます。この押し目が、ブレイクした「元・戻り高値」のライン付近でサポートされる(ロールリバーサル)ことが多いです。

- エントリー: その最初の押し目から反発するのを確認して、買いでエントリーします。この時点で、チャート上には「安値の切り上げ(Higher Low)」と「高値の切り上げ(Higher High)」が形成され、新たな上昇トレンドが始まった可能性が非常に高まっています。

- 損切り(ストップロス)の設定: 損切りは、その最初の押し目の安値の少し下に設定します。ここを割ってしまうと、トレンド転換が「だまし」であった可能性が出てくるためです。

- 利益確定(テイクプロフィット)の設定: トレンドが大きく伸びる可能性があるため、利益確定は分割して行ったり、トレーリングストップで利益を追従させたりする戦略が有効です。

【上昇トレンドから下降トレンドへの転換を狙うエントリー】

これは上記の逆のパターンです。

- 上昇トレンドの終焉を確認: 上昇トレンドが続き、直近の押し安値を価格が下抜けるのを待ちます。これが上昇トレンド終了のシグナルです。

- 最初の戻りを待つ: ブレイク後、価格が一時的に上昇する最初の戻りを待ちます。

- エントリー: 最初の戻りから反落するのを確認して、売りでエントリーします。

- 損切り(ストップロス)の設定: 損切りは、その最初の戻り高値の少し上に設定します。

トレンド転換を狙うトレードは、いわば相場の流れが変わる「初動」を捉える試みです。そのため、トレンドフォローに比べて「だまし」に遭うリスクは高くなりますが、その分、リスクリワードは非常に大きくなる可能性があります。この手法を成功させるには、「明確な転換シグナル」を辛抱強く待つ規律と、失敗した際に速やかに撤退する厳格な損切りが不可欠です。

ダウ理論を活用するメリット

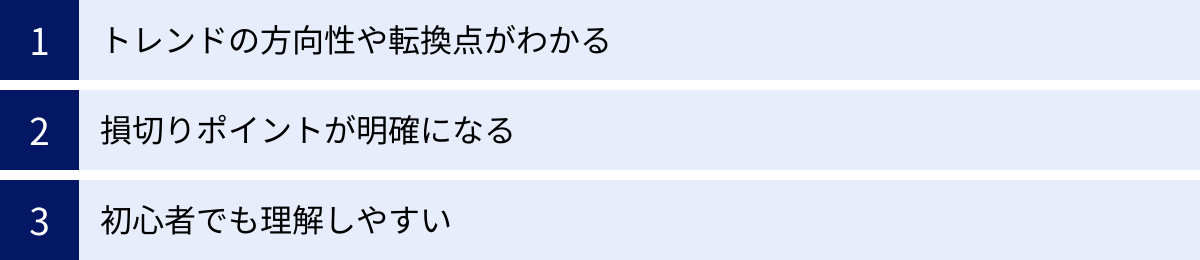

ダウ理論を学び、トレードに取り入れることには、計り知れないほどのメリットがあります。それは単にエントリーや決済のシグナルを得るだけでなく、トレーダーとしての成長を促す普遍的な指針を与えてくれるからです。ここでは、ダウ理論がもたらす3つの大きなメリットを解説します。

トレンドの方向性や転換点がわかる

FXで安定して利益を上げ続けるために最も重要なことは、「現在の相場がどのような状況にあるのか」を客観的に把握することです。ダウ理論は、この「相場環境認識」を行うための最もシンプルかつ強力なツールです。

多くの初心者が失敗する原因の一つに、相場の大きな流れを無視して、目先のわずかな値動きだけに一喜一憂してしまうことが挙げられます。例えば、強力な上昇トレンドが発生しているにもかかわらず、少し価格が下がっただけで「もう下落トレンドに違いない」と慌てて売ってしまい、その後の再上昇で大きな損失を被る、といったケースです。

ダウ理論を身につけていれば、このような失敗を大幅に減らすことができます。

- トレンドの方向性が一目瞭然になる: チャートを開き、高値と安値の位置関係を追うだけで、現在の相場が「上昇トレンド」「下降トレンド」「レンジ相場」のいずれであるかを明確に判断できます。これにより、「今は買いを考えるべき局面か、売りを考えるべき局面か、それとも様子を見るべき局面か」というトレードの基本方針が定まります。

- トレンドの転換点を客観的に察知できる: 感覚や希望的観測ではなく、「直近の押し安値を下回った」「直近の戻り高値を上抜いた」という客観的な事実に基づいてトレンドの転換を判断できます。これにより、トレンドの終焉を早期に察知して利益を確定したり、新たなトレンドの発生を捉えてエントリーしたりすることが可能になります。

この大局観を持つことで、短期的な価格のノイズに惑わされることなく、常に優位性の高い方向へポジションを持つことができます。これは、まるで地図とコンパスを持って航海するようなもので、トレードにおける迷いを劇的に減らしてくれます。

損切りポイントが明確になる

トレードの世界で生き残るために、エントリー手法以上に重要だと言われるのが「損切り」です。しかし、多くのトレーダー、特に初心者は損切りをためらい、「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」という淡い期待から損失を拡大させてしまいます。この「プロスペクト理論」に起因する行動は、退場につながる最大の要因です。

ダウ理論は、この損切りの問題を解決するための極めて明確で論理的な基準を提供してくれます。

ダウ理論に基づいたトレードでは、エントリーの根拠がトレンドの定義そのものにあります。例えば、上昇トレンド中の押し目買いであれば、「安値が切り上がっていく」というトレンドの定義を根拠にエントリーします。

ということは、損切りすべきポイントは、そのエントリー根拠が崩れた時点、すなわち「直近の押し安値を価格が下回った」時です。このポイントを価格が下回れば、上昇トレンドの定義が崩壊し、保有している買いポジションの優位性は失われます。したがって、そこに損切り注文を置くことは、感情を挟む余地のない、非常に合理的な判断となります。

- 押し目買いの場合: エントリーの根拠となった押し目の安値の少し下

- 戻り売りの場合: エントリーの根拠となった戻り高値の少し上

- トレンド転換狙いの場合: 転換後の最初の押し安値/戻り高値の先

このように、ダウ理論を使えば、エントリーと同時に損切りラインが自動的に決まります。どこで損切りすべきか迷うことがなくなり、機械的かつ規律あるリスク管理を実践できるようになるのです。これは、長期的に市場で生き残る上で、計り知れないほどの価値を持つメリットと言えるでしょう。

初心者でも理解しやすい

テクニカル分析の世界には、複雑な計算式や多くのパラメータを必要とする難解な指標も数多く存在します。初心者がいきなりそうしたものから学ぼうとすると、混乱してしまい、本質を見失ってしまうことが少なくありません。

その点、ダウ理論は非常に優れています。なぜなら、分析に用いる道具が「高値」と「安値」という、チャートを見れば誰でもわかる基本的な要素だけだからです。特別なインジケーターをチャートに表示させる必要すらありません。ローソク足チャートそのものに、すべての答えが描かれていると教えてくれます。

- シンプルさ: 「高値と安値が切り上がっているか、切り下がっているか」というシンプルなルールだけで、トレンドの方向性、継続、転換を判断できます。

- 普遍性: この理論は100年以上も前から使われ続けている普遍的なものであり、FX、株式、商品など、あらゆる市場で機能します。一度マスターすれば、一生使える知識となります。

- 応用性: ダウ理論は、すべてのテクニカル分析の基礎です。移動平均線やMACD、エリオット波動など、他のテクニカル指標を学ぶ際にも、ダウ理論で相場環境を認識する土台ができていれば、それらの指標がなぜ機能するのか、どのように使えば効果的なのかをより深く理解できます。

まずダウ理論というテクニカル分析の「幹」をしっかりと学び、その上で他の指標という「枝葉」を学んでいくことで、知識が体系的に整理され、より早く、そして着実にトレーダーとして成長していくことができるでしょう。この学習効率の高さと導入のしやすさは、初心者にとって最大のメリットの一つです。

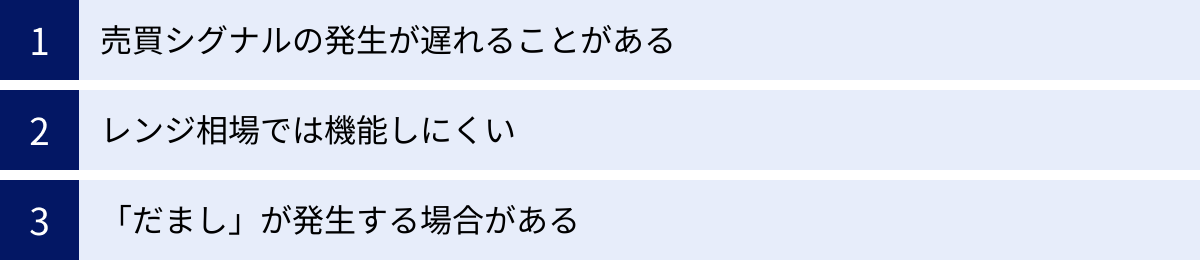

ダウ理論のデメリットと注意点

ダウ理論はテクニカル分析の根幹をなす非常に強力なツールですが、万能ではありません。その特性上、いくつかの弱点や注意すべき点が存在します。これらのデメリットを正しく理解し、対策を講じることが、ダウ理論を効果的に使いこなす上で不可欠です。

売買シグナルの発生が遅れることがある

ダウ理論の最大のメリットである「明確さ」は、時としてデメリットにもなり得ます。ダウ理論は、トレンドの転換を判断するために「明確なシグナル」、すなわち「直近の押し安値・戻り高値のブレイク」を待つことを要求します。

この「確認を待つ」というプロセスは、判断の確実性を高める一方で、どうしてもアクションが後手に回る傾向があります。

- エントリーの遅れ: 例えば、下降トレンドから上昇トレンドへの転換を狙う場合、ダウ理論のシグナルは「直近の戻り高値をブレイク」した後に発生します。この時点で、価格はすでに底値からある程度上昇してしまっています。つまり、トレンドの最安値(大底)で買うことは原理的に不可能です。トレンドの初動部分を取り逃がすことになります。

- 決済の遅れ: 同様に、保有している買いポジションを決済する場合、上昇トレンドの終了シグナルである「直近の押し安値をブレイク」を待っていると、最高値からかなり下落した水準での利益確定となってしまいます。トレンドの最高値(天井)で売ることもまた不可能なのです。

この特性は、相場の格言である「頭と尻尾はくれてやれ」を地で行くものです。トレンドの最もおいしい「胴体」の部分を安全に取ることを目的とした理論であり、天井と大底をピンポイントで狙う投機的な手法とは一線を画します。

このシグナルの遅れを許容できないトレーダーにとっては、機会損失と感じられる場面もあるかもしれません。しかし、この「遅れ」は、トレンド転換の「だまし」を回避し、確度を高めるための必要経費と捉えるべきでしょう。

レンジ相場では機能しにくい

ダウ理論は、その名の通り「トレンド」を定義し、分析するための理論です。その前提は、価格が一方向へ継続的に動くトレンド相場が存在することです。したがって、明確な方向性のない「レンジ相場(ボックス相場)」では、ダウ理論はほとんど機能しません。

レンジ相場とは、高値も安値も切り上がらず、切り下がりもせず、一定の価格帯(サポートラインとレジスタンスラインの間)を行ったり来たりする相場状況です。このような状況でダウ理論を無理に適用しようとすると、以下のような問題が発生します。

- 頻繁なシグナルの発生とだまし: レンジ相場では、小さな値動きの中で短期的な高値・安値が頻繁にブレイクされます。例えば、わずかに直近高値を上抜けたかと思えばすぐに反落し、今度は直近安値を下抜ける、といった動きが繰り返されます。これをダウ理論の転換シグナルと誤認すると、「高値で買って安値で売る」という最悪の往復ビンタを食らうことになりかねません。

ダウ理論を適用する前に、まず現在の相場がトレンド相場なのか、それともレンジ相場なのかを見極める必要があります。チャートを広く見て、高値・安値の切り上げ・切り下げが明確でない場合は、「今はダウ理論が機能しにくい局面だ」と判断し、トレードを控えるか、RSIやストキャスティクスといったレンジ相場で有効なオシレーター系の指標を用いた戦略に切り替える、といった判断が求められます。

相場の約7割はレンジ相場であるとも言われています。そのため、ダウ理論だけを頼りにしていると、トレードチャンスが限られてしまうという側面も持ち合わせています。

「だまし」が発生する場合がある

ダウ理論はトレンド転換のシグナルを明確に定義しますが、そのシグナルが100%正しいとは限りません。時には「だまし(Fakeout)」と呼ばれる現象が発生します。

「だまし」とは、トレンド転換のシグナルが出たにもかかわらず、それが定着せずに、すぐに元のトレンドの方向へ価格が戻ってしまう動きのことです。

- 上昇トレンド転換の「だまし」: 例えば、下降トレンド中に価格が戻り高値を上抜き、上昇トレンドへの転換シグナルが発生したとします。これを見て買いエントリーした直後、価格が失速して再び下落し始め、結局は元の下降トレンドが継続してしまうケースです。この場合、ブレイクで買ったトレーダーは高値掴みとなり、損切りを余儀なくされます。

- 下降トレンド転換の「だまし」: 上昇トレンド中に押し安値を下抜けたため、売りエントリーしたら、すぐに反発して上昇トレンドに復帰してしまうケースも同様です。

「だまし」は、特に以下のような状況で発生しやすくなります。

- 短期足でのトレード: 5分足や15分足といった短期の時間軸では、市場のノイズが多いため、だましの発生頻度が高くなります。

- 重要な経済指標の発表前後: 指標の結果を受けて一時的に価格が乱高下し、テクニカルなポイントを一時的にブレイクするものの、すぐに元の水準に戻ることがよくあります。

- 流動性が低い時間帯: 東京時間の早朝や、ニューヨーク時間の深夜など、市場参加者が少ない時間帯は、比較的少ない資金で価格が大きく動かされやすく、だましが発生しやすくなります。

この「だまし」の存在は、ダウ理論を使う上で常に念頭に置いておくべきリスクです。シグナルが出たからといって盲信するのではなく、他の要素と組み合わせて判断の確度を高め、そして何よりも、だましであった場合に備えて厳格な損切りを設定しておくことが極めて重要になります。

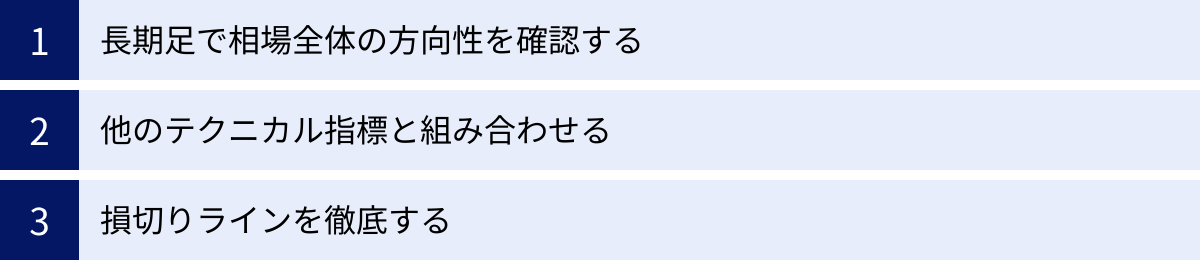

ダウ理論の注意点を克服する対策

ダウ理論には「シグナルの遅れ」「レンジ相場での非機能性」「だましの発生」といったデメリットが存在します。しかし、これらの弱点は、いくつかの具体的な対策を講じることで、その影響を大幅に軽減し、ダウ理論をより強力な武器として昇華させることが可能です。ここでは、そのための3つの実践的な対策を解説します。

長期足で相場全体の方向性を確認する

ダウ理論のデメリット、特に「だまし」に遭遇するリスクを減らすための最も効果的な対策が、「マルチタイムフレーム分析(MTFA)」を取り入れることです。これは、異なる時間軸のチャートを複数表示させ、長期的な視点から短期的な視点へと分析を進めていく手法です。

基本的な考え方は、「長期足のトレンドは、短期足のトレンドよりも優先される」というものです。森全体(長期足)の方向性を確認せずに、木一本(短期足)の値動きだけで判断を下すのは非常に危険です。

【具体的な手順】

- 環境認識(長期足): まず、トレードを始める前に、日足や週足といった長期足のチャートを確認します。ここでダウ理論を用いて、現在の相場が大きな上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、それともレンジ相場なのかという「大局観」を把握します。

- 戦略決定: 長期足で上昇トレンドが確認できた場合、トレードの基本戦略は「買い」に絞ります。長期足の下降トレンドに逆らうような短期的な買いシグナルは、信頼性が低い「だまし」である可能性が高いと判断し、見送ります。逆に、長期足で下降トレンドであれば、基本戦略は「売り」です。

- タイミング計測(短期足): 長期足で定めた戦略の方向性に従って、4時間足や1時間足といった中期〜短期足で、具体的なエントリータイミングを探します。

- 長期足が上昇トレンドの場合: 短期足で発生する下降トレンド(二次トレンドや小トレンド)が終わり、再び上昇に転じるタイミング(押し目買いのチャンス)を狙います。

- 長期足が下降トレンドの場合: 短期足で発生する上昇トレンドが終わり、再び下落に転じるタイミング(戻り売りのチャンス)を狙います。

このアプローチにより、短期足で発生するトレンドに逆行したシグナルをフィルタリングすることができます。例えば、日足が明確な上昇トレンドであるにもかかわらず、15分足で下降トレンド転換のシグナルが出たとしても、「これは長期的な流れの中の一時的な調整(押し目)に過ぎない」と判断し、安易な売りに飛びつくのを防げます。

マルチタイムフレーム分析は、ダウ理論の信頼性を飛躍的に高めるための必須スキルと言えるでしょう。

他のテクニカル指標と組み合わせる

ダウ理論は相場の骨格を捉えるための理論ですが、それ単体でトレードのすべてを完結させようとすると、前述のデメリットに直面しやすくなります。そこで有効なのが、ダウ理論のシグナルを、他のテクニカル指標と組み合わせて、判断の確度を高めることです。

ダウ理論で相場の大きな方向性やトレンド転換の可能性を捉え、他の指標でエントリーや決済のタイミングをより精密に計る、という役割分担をイメージすると良いでしょう。

- 移動平均線との組み合わせ:

ダウ理論で上昇トレンドを確認した上で、価格が支持線として機能している移動平均線(例:20期間移動平均線)まで下落し、そこで反発するのを確認して「押し目買い」を行う。ダウ理論の「方向性」と移動平均線の「支持・抵抗」という2つの根拠が重なるため、シグナルの信頼性が増します。 - オシレーター系指標(RSI, MACDなど)との組み合わせ:

ダウ理論で上昇トレンドが続いているものの、価格が新高値を更新した際に、RSIやMACDでは高値が切り下がる「ダイバージェンス」が発生した場合、「トレンドの勢いが衰えている可能性がある」と警戒することができます。これにより、ダウ理論の転換シグナル(押し安値ブレイク)が出る前に、利益確定の準備を始めるなど、一歩先の対応が可能になります。 - 水平線(サポート・レジスタンス)との組み合わせ:

ダウ理論における「直近の押し安値」や「戻り高値」は、それ自体が強力な水平線として機能します。このダウ理論上の重要な価格帯が、過去に何度も意識された水平線と重なっている場合、そのラインをブレイクした時のシグナルの信頼性は非常に高まります。

このように、複数のテクニカル指標が同じ方向を示した時(コンフルエンス)、それは非常に優位性の高いトレードチャンスとなります。ダウ理論を分析の「主軸」とし、他の指標を「補助」として使うことで、弱点を補い合い、より精度の高いトレードシステムを構築できます。

損切りラインを徹底する

これは対策というよりも、ダウ理論を使う上での絶対的なルールです。特に「だまし」の存在を考慮すると、その重要性は計り知れません。

どれだけ тщательноに分析し、複数の根拠を重ね合わせたとしても、相場に「絶対」はありません。予測が外れ、価格が想定と逆の方向に動くことは常に起こり得ます。その「想定外」の事態が発生した際に、致命的な損失を被らないようにするための唯一の安全装置が「損切り」です。

前述の通り、ダウ理論はエントリーの根拠と同時に、その根拠が崩れるポイント(=損切りライン)を明確に示してくれます。

- 買いエントリーの根拠が「上昇トレンドの継続(安値の切り上げ)」であれば、その根拠が崩れる「直近安値のブレイク」が損切りポイント。

- 売りエントリーの根拠が「下降トレンドの継続(高値の切り下げ)」であれば、その根拠が崩れる「直近高値のブレイク」が損切りポイント。

このルールを、感情を一切挟まず、機械的に、そして例外なく実行することが、ダウ理論のデメリットを克服し、長期的に市場で生き残るための最後の砦となります。

「今回はだましだろうから、損切りラインを少しずらしてみよう」

「もう少し待てば戻るかもしれない」

このような裁量を加えた瞬間、ダウ理論が提供してくれる規律という最大の強みを自ら手放すことになります。エントリーする前に損切りラインを決定し、注文と同時に必ずストップロス注文を入れる習慣を徹底しましょう。それが、だましや急な相場変動からあなたの資金を守る最も確実な方法です。

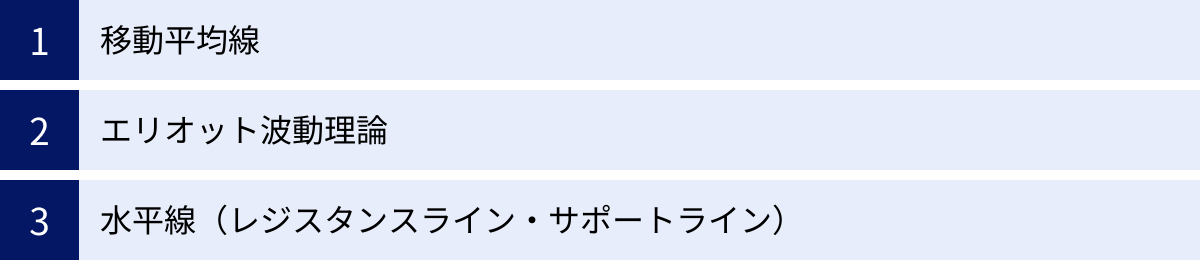

ダウ理論と相性の良いテクニカル指標

ダウ理論は単体でも強力ですが、他のテクニカル指標と組み合わせることで、その分析能力と実用性をさらに高めることができます。ダウ理論で相場の「骨格」を把握し、他の指標で「肉付け」をしていくイメージです。ここでは、特にダウ理論との親和性が高く、多くのトレーダーに利用されている3つのテクニカル指標を紹介します。

移動平均線

移動平均線(Moving Average, MA)は、一定期間の終値の平均値を線で結んだ、最もポピュラーなテクニカル指標の一つです。トレンドの方向性や強さを視覚的に分かりやすく示してくれるため、ダウ理論との相性は抜群です。

【組み合わせ方とメリット】

- トレンド方向の視覚的確認:

ダウ理論で高値・安値の切り上げ(上昇トレンド)を判断する際、同時に移動平均線が上向きになっていれば、そのトレンドの信頼性が高いと視覚的に確認できます。短期・中期・長期の移動平均線がすべて上向きで、順番通りに並んでいる状態(パーフェクトオーダー)は、非常に強いトレンドを示唆しており、ダウ理論の判断を強力に後押しします。 - 押し目買い・戻り売りのエントリーポイント:

ダウ理論における「二次トレンド」、すなわち上昇トレンド中の押し目や下降トレンド中の戻りは、移動平均線が動的なサポートラインまたはレジスタンスラインとして機能する絶好のポイントになることがよくあります。

例えば、上昇トレンド中に価格が20期間移動平均線(20MA)や50期間移動平均線(50MA)まで下落し、そこで反発するのを確認してエントリーする、という戦略は非常に有効です。ダウ理論の「安値切り上げ」という構造的な判断に、移動平均線という「具体的な価格帯」の根拠が加わります。 - トレンド転換のクロスチェック:

ダウ理論でトレンド転換のシグナル(押し安値・戻り高値のブレイク)が発生した際に、短期移動平均線と長期移動平均線が交差する「ゴールデンクロス(買いシグナル)」や「デッドクロス(売りシグナル)」がほぼ同時に発生していれば、その転換の信頼性は格段に高まります。ただし、移動平均線のクロスはダウ理論のシグナルよりも遅れて出ることが多いため、あくまで確認材料として使うのが良いでしょう。

ダウ理論で「なぜ」そうなるのか(構造)を理解し、移動平均線で「どこで」エントリーするか(価格帯)を探る、という使い分けが理想的です。

エリオット波動理論

エリオット波動理論は、ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、相場の値動きは自然の摂理に基づいた特定のパターン(波動)を繰り返しながら形成されるという理論です。具体的には、トレンド方向に進む「推進5波」と、トレンドに逆行する調整の「修正3波」が1つのサイクルを形成するとされています。

このエリオット波動理論は、ダウ理論の思想をさらに発展・細分化したものと捉えることができ、両者には深い関係性があります。

【組み合わせ方とメリット】

- トレンド段階の具体化:

ダウ理論の第三原則「主要トレンドは3つの段階(先行期、追随期、利食い期)からなる」は、エリオット波動の「推進5波」と非常によく似ています。- 先行期 ≒ 第1波(一部の投資家が買い始める)

- 追随期 ≒ 第3波(最も力強く伸びる局面)

- 利食い期 ≒ 第5波(過熱感から初心者が参入し、トレンドが終焉に向かう)

ダウ理論で大きなトレンドの発生を確認した後、エリオット波動で「今は推進5波のうちの第何波なのか?」をカウントすることで、トレンドの現在地と今後の展開をより具体的に予測することができます。例えば、「今は第3波の可能性が高いから、積極的に利益を伸ばそう」「第5波の終盤かもしれないから、そろそろ利益確定を考えよう」といった、より高度な戦略立案が可能になります。

- 調整パターンの予測:

ダウ理論における「二次トレンド(押し目・戻り)」は、エリオット波動の「修正波(A-B-C波など)」に相当します。エリオット波動理論では、この修正波のパターン(ジグザグ、フラットなど)がある程度類型化されているため、押し目や戻りがどのような形で、どの程度の深さまで進むのかを予測する上でのヒントになります。

エリオット波動理論は習熟に時間がかかる難解な理論ですが、ダウ理論と組み合わせることで、相場のサイクルとフラクタル構造(入れ子構造)をより深く理解するための強力な洞察を与えてくれます。

水平線(レジスタンスライン・サポートライン)

水平線は、過去に何度も価格が反発したり、止められたりした重要な価格帯に引く線のことです。上値抵抗線となる「レジスタンスライン」と、下値支持線となる「サポートライン」があります。このシンプルながらも強力なツールは、ダウ理論の客観性をさらに補強してくれます。

【組み合わせ方とメリット】

- 重要な高値・安値の特定:

ダウ理論でトレンドを定義する「高値」と「安値」は、それ自体が未来の相場で意識される重要な水平線候補となります。特に、ダウ理論における「直近の押し安値」や「戻り高値」は、トレンドの継続と転換を分ける生命線であり、最も重要なサポートライン・レジスタンスラインとして機能します。 - ブレイクアウトの信頼性向上:

ダウ理論のトレンド転換シグナルである「戻り高値のブレイク」や「押し安値のブレイク」が、過去に何度も意識された強力な水平線をブレイクする動きと重なった場合、そのシグナルの重要性と信頼性は飛躍的に高まります。多くの市場参加者が注目しているラインを突破したということは、それだけ強いエネルギーがそこにある証拠だからです。 - ロールリバーサルの活用:

「ロールリバーサル」とは、一度ブレイクされたサポートラインが今度はレジスタンスラインとして機能したり、逆にレジスタンスラインがサポートラインとして機能したりする現象です。これは、ダウ理論のトレード戦略と非常に相性が良いです。

例えば、下降トレンド中の戻り高値(レジスタンス)を価格が上抜いてトレンドが転換した後、価格が再び下落してきて、そのブレイクした「元・戻り高値」のラインで反発(サポート)する場面は、絶好の押し目買いポイントとなります。これは、ダウ理論の転換シグナルとロールリバーサルという2つの強力な根拠が重なった、非常に信頼性の高いエントリーポイントです。

ダウ理論で相場の構造を捉え、水平線で具体的な価格レベルを特定する。この組み合わせは、あらゆるトレーダーにとって必須の基本スキルと言えるでしょう。

ダウ理論に関するよくある質問

ここまでダウ理論の全体像を解説してきましたが、実践しようとするとさまざまな疑問が湧いてくるかもしれません。ここでは、ダウ理論に関して特に多く寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

ダウ理論はもう古いのですか?

結論から言うと、全く古くありません。むしろ、現代の複雑な市場において、その重要性は増しているとさえ言えます。

確かに、ダウ理論が提唱されたのは100年以上も前であり、当時の市場環境と現代の市場環境(HFTなどのアルゴリズム取引の台頭、グローバル化、情報伝達の高速化など)は大きく異なります。

しかし、ダウ理論が着目しているのは、そうした表面的な技術や環境の変化ではありません。ダウ理論の根底にあるのは、市場を動かす根源的な力、すなわち人間の「欲望」と「恐怖」という集団心理です。この投資家心理の普遍的なパターンは、100年前も今も、そしておそらく100年後も変わることはないでしょう。

- 価格が上がれば「もっと上がるかもしれない」と欲望が生まれ(追随期)、

- 価格が下がり続ければ「どこまで下がるかわからない」と恐怖が支配する(先行期)、

- そして熱狂が行き過ぎれば、やがてその反動が来る(利食い期)。

ダウ理論は、この人間の本質に基づいた相場のサイクルを捉えたものです。

また、現代の多種多様なテクニカル指標のほとんどが、ダウ理論の「トレンド」という概念をベースに開発されています。つまり、ダウ理論はすべてのテクニカル分析の「原点」であり「共通言語」なのです。この基礎を理解せずして、応用である他の指標を真に使いこなすことはできません。

時代が変わっても、チャートの縦軸(価格)と横軸(時間)が示すものが変わらない限り、高値と安値の関係性でトレンドを定義するダウ理論の有効性は、決して失われることはないのです。

ダウ理論を使っても勝てないのはなぜですか?

「ダウ理論を学んだのに、トレードで勝てない」という悩みは、多くのトレーダーが一度は通る道です。その原因は、ダウ理論そのものにあるのではなく、その解釈や使い方に問題があるケースがほとんどです。主な原因として、以下の点が考えられます。

- 理論の理解が表面的:

「高値・安値を切り上げたら上昇トレンド」という言葉だけを覚えて、その背景にある原則や市場心理を理解していない。特に「どの高値・安値が重要なのか」という波の認識が曖昧だと、誤ったトレンド判断をしてしまいます。明確な高値・安値を形成していない小さなノイズのような動きまでカウントしてしまうと、頻繁にシグナルが出てしまい、混乱の原因となります。 - 短期足しか見ていない:

5分足や15分足といった短期足だけでダウ理論を適用しようとすると、ノイズやだましに頻繁に遭遇します。前述の通り、マルチタイムフレーム分析を怠り、長期的な視点を持たないことが、敗因の大きな部分を占めています。長期足のトレンドに逆らった短期的なシグナルに飛びついて、損失を重ねていないか確認しましょう。 - レンジ相場で無理に使っている:

ダウ理論はトレンド相場で真価を発揮する理論です。方向感のないレンジ相場で無理やり高値・安値の更新を探そうとすると、必ず失敗します。「今はダウ理論が機能しない相場だから、トレードを休む」という判断も、勝つためには非常に重要です。 - 損切りができていない:

最も多い原因がこれです。ダウ理論で明確な損切りポイントが分かっているにもかかわらず、「今回は大丈夫だろう」と損切りを躊躇したり、ずらしたりしてしまう。どれだけ優れた理論を使っても、たった一度の大きな損失で資金を失ってしまっては意味がありません。損切りルールの徹底ができているか、今一度自分のトレードを振り返ってみましょう。 - 他の要因を無視している:

ダウ理論は万能ではありません。重要な経済指標の発表時など、ファンダメンタルズ要因で相場が急変する際には、テクニカル分析が一時的に機能しなくなることもあります。ダウ理論を過信せず、他の指標との組み合わせや、経済イベントを考慮に入れる柔軟性も必要です。

ダウ理論で勝てないと感じたら、まずは基本に立ち返り、自分のトレードがこれらの落とし穴にはまっていないかを確認することから始めてみてください。

ダウ理論はFX以外でも使えますか?

はい、使えます。ダウ理論は、需要と供給によって価格が形成されるあらゆる市場で応用可能な、非常に普遍性の高い理論です。

そもそも、ダウ理論が最初に適用されたのは株式市場(ダウ工業株平均)でした。その成り立ちからも分かるように、株価指数や個別株の分析においては、今でも最も基本的で重要な分析手法の一つとして広く用いられています。

FX(為替市場)はもちろんのこと、以下のような様々な金融市場でダウ理論の考え方を活用することができます。

- 株式市場: 日経平均株価、NYダウなどの株価指数、個別企業の株価

- 商品(コモディティ)市場: 金(ゴールド)、原油、銀、トウモロコシなどの先物価格

- 債券市場: 国債の価格(金利の動き)

- 暗号資産(仮想通貨)市場: ビットコイン、イーサリアムなどの価格

これらの市場は、取引されている対象こそ異なりますが、その価格が市場参加者の期待や心理を反映して「トレンド」を形成するという点では共通しています。したがって、高値と安値の推移によってトレンドを定義し、その継続と転換を判断するというダウ理論のフレームワークは、どの市場においても有効に機能します。

むしろ、FX以外の市場、特に株式市場や商品市場では、FX市場よりも出来高のデータが信頼できるため、ダウ理論の第五原則「トレンドは出来高でも確認されなければならない」をより正確に適用できるというメリットもあります。

このように、一度ダウ理論をマスターすれば、それはFXだけでなく、あなたの投資活動全般にわたって活用できる一生モノのスキルとなるでしょう。