FX取引で長期的に利益を上げ続けるためには、利益を最大化する戦略だけでなく、損失をいかに管理するかが極めて重要です。その損失管理において中心的な役割を果たす指標が「ドローダウン」です。多くのトレーダーがこのドローダウンの管理を怠った結果、大きな損失を被り市場から退場を余儀なくされています。

この記事では、FXにおけるドローダウンの基本的な意味から、その重要性、計算方法、そして具体的な抑制策までを網羅的に解説します。ドローダウンを正しく理解し、自身の取引に組み込むことで、リスクをコントロールし、精神的に安定したトレードを実現するための知識を深めていきましょう。これからFXを始める初心者の方から、なかなか成績が安定しない経験者の方まで、すべてのトレーダーにとって必見の内容です。

目次

FXのドローダウンとは

FX取引におけるリスク管理を語る上で、避けては通れないのが「ドローダウン」という概念です。単なる損失とは異なるこの指標を理解することは、安定した資産運用を目指す上での第一歩となります。ここでは、ドローダウンの正確な定義と、しばしば混同されがちな「含み損」との違いについて詳しく解説します。

ドローダウンは累計利益の減少幅を示す指標

ドローダウンとは、特定の期間において、口座の有効証拠金(資産)が最大値(ピーク)に達した時点から、次にそのピークを更新するまでの間にどれだけ減少したかを示す指標です。言い換えれば、「一時的な最大下落額または最大下落率」を指します。

FX取引では、常に勝ち続けることは不可能です。どんなに優れたトレーダーや取引手法であっても、必ず損失を出す局面があります。利益と損失を繰り返しながら、資産は増減の波を描いて推移します。この資産曲線の「山から谷」への落ち込み幅がドローダウンです。

具体例を挙げてみましょう。

- 初期資金100万円で取引を開始したとします。

- 取引が順調に進み、口座資金が120万円に増えました。この120万円が現在の資産のピークです。

- しかし、その後の取引で連敗が続き、口座資金が105万円まで減少してしまいました。

- この場合、資産のピークである120万円から105万円まで、15万円減少しています。この15万円が、この時点でのドローダウン額となります。

- その後、再び取引が好転し、資金が125万円まで増えたとします。ここで資産のピークが更新されました。この120万円→105万円→125万円という一連の流れにおけるドローダウンは15万円だった、ということになります。

この指標がなぜ重要かというと、取引手法や資金管理に内在する潜在的なリスクを可視化してくれるからです。例えば、年間で100万円の利益を上げたとしても、その過程で80万円のドローダウンが発生していたとすれば、それは非常にリスクの高い取引であったと言えます。もし取引を開始するタイミングが悪ければ、利益を得る前に大きな損失を被り、ロスカットされていた可能性も否定できません。

したがって、ドローダウンを監視することは、単に最終的な損益を見るだけでなく、その過程の健全性を評価し、将来にわたって持続可能な取引を行うための重要な鍵となります。

ドローダウンと含み損の違い

ドローダウンとよく混同される言葉に「含み損」があります。この二つは密接に関連していますが、意味する範囲が異なります。その違いを正確に理解しておくことが重要です。

| 項目 | ドローダウン | 含み損 |

|---|---|---|

| 定義 | 口座資産の最大値からの下落幅 | 未決済ポジションの現在の評価損 |

| 対象 | 口座資産全体(確定損益+評価損益) | 未決済ポジションのみ |

| 状態 | 資産がピーク時から減少している状態 | ポジションを保有している状態 |

| 目的 | 取引戦略全体のリスク評価 | 個別トレードのリスク評価 |

含み損(評価損)とは、現在保有している未決済ポジションの価値が、取得した時点の価値よりも下落している状態を指します。あくまで「もし今決済したら発生するであろう損失」であり、まだ確定した損失ではありません。ポジションを決済するまでは、含み損は増えたり減ったりします。

一方、ドローダウンは、含み損だけでなく、すでに決済して確定した損失も含めた、口座資産全体のパフォーマンスを評価する指標です。口座資産のピークからの下落を見るため、たとえポジションを保有していない状態であっても、ドローダウンは存在し得ます。

ここでも具体例で比較してみましょう。

【シナリオA:含み損が発生している状況】

- 口座資金:100万円

- 米ドル/円を1ロット買いでエントリー

- その後、相場が下落し、5万円の「含み損」が発生

- この時点の有効証拠金は95万円(100万円 – 5万円)

- このトレードが初めての場合、初期資金100万円がピークなので、ドローダウンは5万円となります。

【シナリオB:ドローダウンが発生している状況】

- 初期資金100万円で取引を開始し、120万円まで増えた(資産のピーク)。

- その後、あるトレードで10万円の損失を確定させた。

- 現在の口座資金は110万円で、ポジションは保有していない。

- この状況では「含み損」は0円です。

- しかし、資産のピーク120万円から110万円に減少しているため、「ドローダウン」は10万円発生しています。

このように、含み損は「今この瞬間の、特定のポジションの状態」を指すミクロな指標であるのに対し、ドローダウンは「これまでの取引全体を通した、資産の健全性」を評価するマクロな指標と言えます。

FXで勝ち続けるためには、個々のトレードの含み損を適切に管理(損切り)することはもちろん、それらが積み重なった結果として生じるドローダウンを、自身の許容範囲内に収めるという、より大きな視点でのリスク管理が不可欠なのです。

FXでドローダウンを把握すべき3つの理由

ドローダウンという指標が単なる「損失」以上の意味を持つことを理解した上で、なぜ全てのトレーダーがこれを常に意識し、管理下に置くべきなのか、その具体的な理由を3つの側面から深掘りしていきます。ドローダウンの管理は、FXという不確実性の高い世界で生き残るための羅針盤とも言えるでしょう。

① 大損のリスクを管理するため

FXで失敗する最も典型的なパターンは、一度の大きな損失、あるいは連続した損失によって再起不能なダメージを負い、市場から撤退させられることです。ドローダウンを把握することは、この最悪のシナリオである「大損」や「資金ショート」のリスクを定量的に管理するための第一歩です。

自分の取引手法が過去にどれくらいのドローダウンを引き起こしたか(バックテスト)、そして現在進行形でどれくらいのドローダウンに直面しているか(フォワードテスト)を計測することで、その手法が持つ「潜在的な最大リスク」をある程度予測できます。例えば、バックテストの結果、最大ドローダウンが20%だったとします。これは、将来の取引においても、資金の20%程度が一時的に失われる可能性があることを覚悟しておくべきだ、ということを意味します。

この数値を把握していれば、以下のようなリスク管理策を具体的に講じることが可能になります。

- 適切なロットサイズ(取引量)の決定: もし最大ドローダウン20%というリスクが許容できないのであれば、ロットサイズを半分にすることで、ドローダウンも約半分に抑えることができます。ドローダウンの大きさを基準に、安全な取引量を逆算できるのです。

- 強制ロスカットの回避: FX会社は、証拠金維持率が一定水準を下回ると、トレーダーの意図に関わらず強制的にポジションを決済する「強制ロスカット」の仕組みを設けています。自分の手法の最大ドローダウンを把握していれば、どれくらいの資金量とレバレッジで取引すればロスカットに抵触しないかを計算し、安全圏で運用できます。

- 追証(追加証拠金)リスクの低減: 相場の急変動などで口座残高がマイナスになった場合、追加で資金を入金する「追証」が発生することがあります。ドローダウンを小さく抑える運用を心がけることは、結果的に追証のリスクを大幅に低減させることにつながります。

ドローダウンを無視した取引は、いわば海図を持たずに航海に出るようなものです。いつ嵐に遭遇し、どれくらいの高さの波に襲われるか分からないままでは、船(資金)を守ることはできません。ドローダウンという指標は、自分の取引という航海の「海図」であり、安全な航路を維持するために不可欠な情報なのです。

② 精神的に安定した取引をするため

FX取引は、技術や知識だけでなく、メンタルの強さが成績を大きく左右する世界です。特に、損失が続いたときに冷静さを保てるかどうかは、トレーダーとしての資質を問われる重要なポイントです。ドローダウンを事前に把握しておくことは、避けられない連敗期間(ドローダウン期間)において、精神的な安定を保つための強力な武器となります。

想像してみてください。自分の取引手法の最大ドローダウンが20%であることを知っているトレーダーと、知らないトレーダーがいたとします。両者ともに、資金が15%減少するドローダウンに直面しました。

- 知らないトレーダー: 「こんなに負けが続くなんて、この手法はもうダメなんじゃないか?」「早く損失を取り返さないと!」とパニックに陥り、ルールを破って大きなロットで取引する「リベンジトレード」に走ったり、恐怖心から次のエントリーチャンスを逃してしまったりする可能性が高まります。

- 知っているトレーダー: 「想定内のドローダウンだ。過去の検証でも20%まではあり得た。ルール通り淡々と取引を続ければ、いずれまた資産はピークを更新するはずだ」と冷静に状況を受け止めることができます。不必要な感情の揺れに惑わされることなく、一貫した取引を継続できるのです。

このように、ドローダウンは「精神的な緩衝材」の役割を果たします。予め「これくらいの損失は起こり得る」と覚悟ができていれば、実際にその状況に陥っても、過度なストレスを感じることなく対処できます。FXで多くの人が失敗するのは、技術的な問題よりも、むしろ損失に対する恐怖心や焦りといった感情的な問題が原因です。

「想定内の損失」は、もはや単なる失敗ではなく、戦略の一部です。ドローダウンという客観的な数値に基づいて「想定の範囲」を明確に定義しておくことで、感情の暴走を防ぎ、規律あるトレードを維持することが可能になります。これは、長期的に市場で生き残り、利益を積み上げていく上で非常に重要な要素です。

③ 取引手法の有効性を判断するため

世の中には無数のFX取引手法が存在しますが、どの手法が本当に優れているのでしょうか。多くの人は「勝率」や「総利益」といった華やかな数字に目を奪われがちです。しかし、プロのトレーダーやシステム開発者が手法を評価する際、それらと同じくらい、あるいはそれ以上に重視するのが「最大ドローダウン」です。

ドローダウンは、その取引手法がどれだけ安定的で、現実の運用に耐えうる「堅牢性(ロバストネス)」を持っているかを測るための、極めて重要なものさしとなります。

例えば、ここに2つの取引手法があるとします。

| 項目 | 手法A | 手法B |

|---|---|---|

| 年間利益 | +100万円 | +80万円 |

| 勝率 | 70% | 50% |

| 最大ドローダウン | 80万円 (80%) | 20万円 (20%) |

一見すると、年間利益も勝率も高い「手法A」の方が優れているように見えます。しかし、最大ドローダウンに注目すると、評価は一変します。手法Aは、利益を出す過程で資金の80%を失うリスクを抱えています。これは非常に危険な取引であり、少しタイミングがずれたり、想定外の相場変動があったりすれば、利益を得る前に資金が底をついていた可能性が高い、いわば「諸刃の剣」です。

一方、「手法B」は利益や勝率こそ手法Aに劣りますが、最大ドローダウンは20%に抑えられています。これは、安定性が高く、精神的な負担も少なく、長期的に安心して運用できる手法であることを示唆しています。

このように、ドローダウンと利益のバランス(リスク・リワード)を見ることが、手法の真の価値を判断する上で不可欠です。一般的に、利益(リターン)とドローダウン(リスク)を比較した「リターン/ドローダウンレシオ」という指標が用いられ、この数値が高いほど優れた手法と評価されます。

自分の取引手法をバックテスト(過去の相場データで検証)にかけ、最大ドローダウンを計測する。そして、そのドローダウンが自分の許容範囲内に収まっているか、得られる期待利益と見合っているかを確認する。このプロセスは、自分の大切な資金を投じるに値する手法かどうかを見極めるための、いわば「健康診断」のようなものです。この診断を怠れば、見た目は良くても、いつ破綻するかわからない不健康な手法に依存し続けることになりかねません。

ドローダウンの主な2つの種類

一般的に「ドローダウン」と一括りにされがちですが、厳密にはその計算基準によっていくつかの種類に分類されます。特に重要なのが「最大ドローダウン」と「相対ドローダウン」です。この2つの違いを理解することで、より多角的に自身のリスクを分析できるようになります。

① 最大ドローダウン(Absolute Drawdown)

最大ドローダウン(Absolute Drawdown)とは、取引期間全体を通じて、初期証拠金(元本)を基準として、口座資産が最も減少した際の金額またはその割合を指します。別名、「絶対ドローダウン」とも呼ばれます。

この指標の最大の特徴は、常に「スタートラインである初期資金」を基準に見るという点です。つまり、「元本割れ」のリスクが最大でどれくらいあったかを示す指標と言えます。

【最大ドローダウンの計算例】

- 初期資金:100万円で取引を開始。

- 取引の途中で損失が先行し、口座資金が一時的に85万円まで減少した。

- その後、利益が出て資金は110万円まで回復。

- さらにその後、連敗して資金が90万円になった。

この場合、初期資金100万円に対して、最も資金が少なくなったのは85万円の時点です。したがって、

- 最大ドローダウン額 = 100万円(初期資金) – 85万円(期間中の最低資金) = 15万円

- 最大ドローダウン率 = (15万円 ÷ 100万円) × 100 = 15%

となります。途中で資金が110万円まで増えたという事実は、最大ドローダウンの計算には影響しません。あくまで「初期資金をどれだけ下回ったか」が焦点です。

最大ドローダウンが重要視される場面

この指標は、特に投資家やファンドマネージャーが、元本を毀損するリスクを評価する際に重視します。自分の資金で取引する個人トレーダーにとっても、「最悪の場合、元手がどれくらい減る可能性があるのか」という最も根源的なリスクを把握するために役立ちます。最大ドローダウンが0であれば、その取引期間中、一度も元本割れしなかったことを意味し、非常に安定した運用だったと評価できます。

② 相対ドローダウン(Relative Drawdown)

相対ドローダウン(Relative Drawdown)とは、取引期間中、口座資産が最高値(ピーク)を記録した時点から、次にそのピークを更新するまでの間に最も大きく下落した金額またはその割合を指します。こちらが、一般的に「ドローダウン」として最もよく使われる指標です。

最大ドローダウンが「初期資金」という固定された基準からの下落を見るのに対し、相対ドローダウンは「その時々の資産のピーク」という変動する基準からの下落を見ます。つまり、取引手法のパフォーマンスの「浮き沈みの激しさ」を測る指標です。

【相対ドローダウンの計算例】

- 初期資金:100万円で取引を開始。

- 順調に利益を重ね、口座資金が150万円に到達(これが最初のピーク)。

- しかし、そこから連敗し、資金が120万円まで減少。

- この時点でのドローダウンは、150万円 – 120万円 = 30万円。

- その後、持ち直して資金が180万円まで増加(ピークが更新される)。

- 再び調子を崩し、資金が160万円まで減少。

- この時点でのドローダウンは、180万円 – 160万円 = 20万円。

この一連の取引における「相対ドローダウン」は、下落額が大きかった方の30万円となります。率で言えば、(30万円 ÷ 150万円) × 100 = 20% です。

相対ドローダウンが重要視される場面

この指標は、取引手法そのもののパフォーマンスの安定性を評価するのに非常に適しています。利益が順調に伸びている期間であっても、その途中で大きな落ち込みがあれば、相対ドローダウンは大きくなります。これは、その手法が好調な時と不調な時の波が激しいことを示しており、トレーダーに大きな精神的ストレスを与える可能性があります。

システムトレード(EA)の評価や、複数の取引戦略を比較検討する際には、この相対ドローダウンが極めて重要な判断材料となります。たとえ最終的な利益が大きくても、相対ドローダウンが大きすぎる手法は、実運用では精神的に耐えられず、途中で運用を止めてしまうリスクが高いと判断されるのです。

【最大ドローダウンと相対ドローダウンの比較まとめ】

| 項目 | 最大ドローダウン (Absolute) | 相対ドローダウン (Relative) |

|---|---|---|

| 計算基準 | 初期証拠金(元本) | その時々の資産のピーク |

| 示すもの | 元本割れリスクの大きさ | パフォーマンスの変動の激しさ |

| 主な用途 | 投資家目線での元本毀損リスク評価 | 取引手法の安定性・堅牢性の評価 |

| 特徴 | 利益が出ている間は0のまま | 利益が出ていても発生する可能性がある |

FX取引を行う上では、これら両方のドローダウンを把握しておくことが理想的です。最大ドローダウンで「元手を失う最悪のリスク」を管理し、相対ドローダウンで「手法の安定性と精神的負担」を管理する。この両輪でリスクを見つめることで、より強固な資金管理体制を築くことができます。

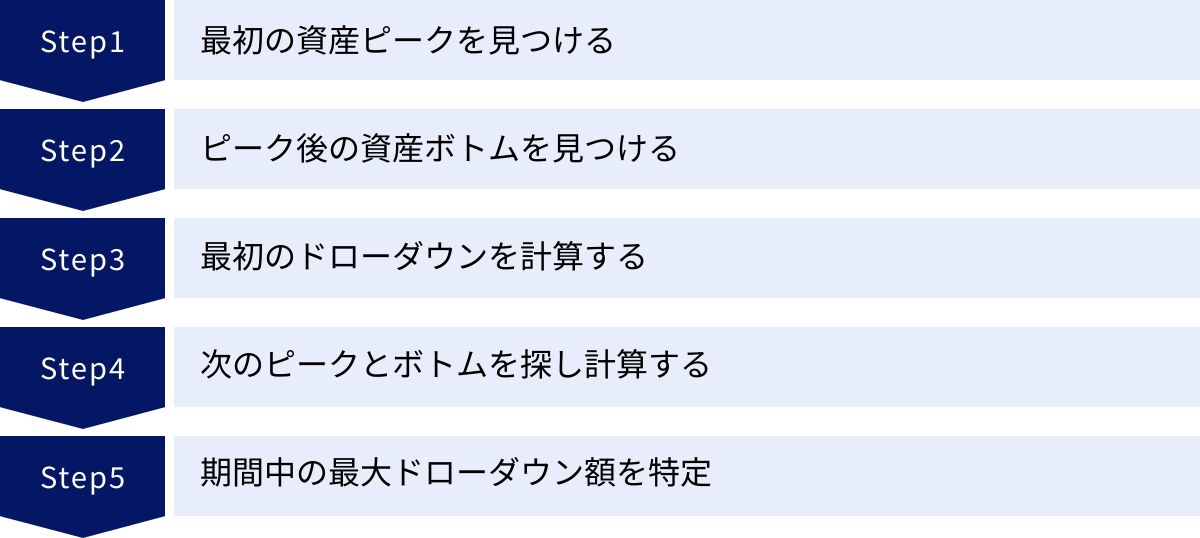

ドローダウンの計算方法

ドローダウンの概念を理解したら、次はそれを実際に計算する方法を学びましょう。計算式自体は決して複雑ではありません。自分の取引履歴さえあれば、誰でも簡単に計算できます。ここでは、ドローダウンの「金額」と「率」それぞれの計算方法を、具体的なステップを追いながら解説します。

ドローダウン額の計算式

ドローダウン額は、資産のピークからどれだけ落ち込んだかを金額で示したものです。一般的に「相対ドローダウン」を指すことが多いので、ここではその計算方法を紹介します。

計算式: ドローダウン額 = 特定期間内の最高資産額 (ピーク) – その後の最低資産額 (ボトム)

この計算を正確に行うためには、日々の(あるいは取引ごとの)口座資産の推移を記録しておく必要があります。

【計算のステップ・具体例】

あるトレーダーの1ヶ月間の口座資産の推移が以下のようだったとします。

- 開始時: 1,000,000円

- 1週目週末: 1,050,000円

- 2週目週末: 1,150,000円 ← これが最初のピーク(P1)

- 3週目週末: 1,080,000円 ← この時点での谷(V1)

- 4週目週末: 1,200,000円 ← 新たなピーク(P2)

この取引履歴からドローダウン額を計算してみましょう。

Step 1: 最初の資産のピーク(P1)を見つける

取引を開始してから、資産が最も高くなった最初の点を探します。この例では、2週目週末の「1,150,000円」が最初のピーク(P1)です。

Step 2: ピーク(P1)後の資産のボトム(V1)を見つける

ピーク(P1)を記録した後、資産が次にピークを更新するまでの間で、最も低くなった点を探します。この例では、3週目週末の「1,080,000円」がボトム(V1)です。

Step 3: 最初のドローダウン(DD1)を計算する

計算式に当てはめます。

DD1 = P1 – V1 = 1,150,000円 – 1,080,000円 = 70,000円

これが、この期間における1回目の大きなドローダウンです。

Step 4: 次のピーク(P2)とボトム(V2)を探し、同様に計算する

この例では、4週目週末に資産が1,200,000円となり、P1の1,150,000円を上回ったため、ここでピークが更新されました。もしこの後、さらに取引を続けて資産が減少する局面があれば、同様にP2からのドローダウン(DD2)を計算します。

Step 5: 最大のドローダウン額を特定する

分析したい期間全体を通じて、Step 3やStep 4で計算した複数のドローダウン額(DD1, DD2, DD3…)のうち、最も金額が大きかったものが、その期間の「最大ドローダウン額」となります。この例では、まだ1回しか計算していませんが、もしこの後、P2の1,200,000円から1,100,000円まで落ち込む局面があれば、その時のドローダウン額は100,000円となり、こちらが最大ドローダウン額として更新されます。

ドローダウン率の計算式

ドローダウン率は、ドローダウン額をピーク時の資産額で割ることで算出されます。率で見ることで、資金量の異なる口座や取引手法のパフォーマンスを公平に比較することができます。

計算式: ドローダウン率 (%) = (ドローダウン額 ÷ ドローダウンが発生する直前の最高資産額) × 100

【計算のステップ・具体例】

先ほどのドローダウン額の計算例を引き続き使用します。

- 最初のピーク(P1): 1,150,000円

- その後のボトム(V1): 1,080,000円

- 計算されたドローダウン額(DD1): 70,000円

この情報を使って、ドローダウン率を計算します。

Step 1: ドローダウン額を計算する

これは前項で行った通りです。DD1 = 70,000円。

Step 2: ドローダウン額を、その直前のピーク資産額で割る

重要なのは、割る数字が「ドローダウン発生直前のピーク資産額」であるという点です。初期資金や他の時点の資産額ではありません。

70,000円 ÷ 1,150,000円 = 約0.0608

Step 3: 100を掛けてパーセンテージに変換する

0.0608 × 100 = 6.08%

これが、DD1に対応するドローダウン率です。

もし、この後の取引でP2の1,200,000円から1,100,000円まで資産が減少した場合を考えてみましょう。

- ドローダウン額(DD2) = 1,200,000円 – 1,100,000円 = 100,000円

- ドローダウン率(DD2) = (100,000円 ÷ 1,200,000円) × 100 = 約8.33%

この期間全体の「最大ドローダウン率」は、計算された複数のドローダウン率(6.08%, 8.33%…)のうち、最も大きい数値となります。

なぜ率で見るのが重要なのか?

例えば、資金100万円で10万円のドローダウンを経験した場合、ドローダウン率は10%です。一方、資金1,000万円で50万円のドローダウンを経験した場合、金額は大きいですが、ドローダウン率は5%です。このように率で見ることで、資金規模に関わらず、その取引手法が持つリスクの「質」を評価することが可能になります。自分の取引手法のリスクを客観的に評価し、他人や他の手法と比較するためには、ドローダウン率を算出することが不可欠です。

MT4(MetaTrader 4)などの高機能な取引プラットフォームでは、バックテスト機能を使うとこれらのドローダウン額や率が自動で計算・表示されるため、手計算が面倒な場合は活用すると良いでしょう。

ドローダウンの目安はどのくらい?

ドローダウンを計算できるようになったところで、次に浮かぶ疑問は「一体どれくらいのドローダウンなら安全で、どこからが危険なのか?」という具体的な水準でしょう。この目安は、トレーダーのリスク許容度や取引スタイルによって異なりますが、一般的に共有されている基準値が存在します。ここでは、その一般的な目安と、なぜその水準が意識されるのかについて解説します。

10%~20%が一般的な許容範囲

多くの専業トレーダーやシステムトレードの世界では、最大ドローダウンの許容範囲として10%~20%が一つの目安とされています。これは、運用する資金全体に対して、一時的に失われる可能性がある損失を1~2割程度に抑えるという考え方です。なぜこの水準が一般的とされるのでしょうか。そこには、数学的な理由と心理的な理由があります。

1. 数学的な回復可能性

ドローダウンから元の資産水準まで回復するために必要な利益率は、ドローダウン率が大きくなるにつれて、加速度的に増加していきます。

| ドローダウン率 | 回復に必要な利益率 |

|---|---|

| 10% | 約11.1% |

| 20% | 25.0% |

| 30% | 約42.9% |

| 40% | 約66.7% |

| 50% | 100.0% |

| 60% | 150.0% |

上の表を見ると、ドローダウンが20%の場合、失った資金を取り戻すためには、残った資金(元の80%)を元手に25%の利益を上げる必要があります。これは、決して簡単ではありませんが、現実的に達成可能な範囲と言えるでしょう。しかし、このドローダウン率が30%、40%と増えていくと、回復に必要な利益率が急激に跳ね上がり、取り返すのが非常に困難になっていくことがわかります。20%というラインは、まだ現実的な努力で回復が見込める、一つの心理的な防衛ラインなのです。

2. 心理的な許容範囲

資金の20%を失うというのは、金額にすれば100万円の資金なら20万円、1000万円なら200万円です。これは決して小さな金額ではなく、多くの人にとって大きな精神的ストレスとなります。しかし、この程度であれば、「投資にはつきもののリスク」として、まだ冷静さを保ちやすい範囲と言えます。これを超えてくると、日常生活に影響が出始めたり、冷静な判断が難しくなったりする人が増えてきます。

3. 取引手法の安定性の指標

年間リターンが30%の手法があったとして、最大ドローダウンが50%では、それは非常に不安定でリスクの高い手法です。一方で、最大ドローダウンが15%であれば、リターンに対するリスクが低く、安定した手法であると評価できます。一般的に、年間期待リターンに対して、最大ドローダウンが同程度かそれ以下(理想は半分以下)であることが望ましいとされます。この観点からも、10%~20%というドローダウンは、多くのまともな取引手法が目指すべき健全な水準と言えるでしょう。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。より高いリターンを狙うハイリスク・ハイリターン型の戦略を取るトレーダーは、30%近いドローダウンを許容することもあります。逆に、絶対に元本を減らしたくない保守的な運用を目指すトレーダーは、5%~10%といったさらに低い水準を目標とします。重要なのは、他人の基準を鵜呑みにするのではなく、自分の資金力と精神的な強さに合った許容範囲を自分で設定することです。

30%を超えると危険な水準

もしあなたの取引手法の最大ドローダウンが30%を超えている、あるいは現在進行形で30%以上のドローダウンに陥っている場合、それは極めて危険なシグナルと捉えるべきです。この水準は、単なる一時的な不調ではなく、取引戦略そのものや資金管理に根本的な欠陥がある可能性を強く示唆しています。

1. 数学的な破綻リスクの増大

前述の表の通り、ドローダウン30%から回復するには約43%の利益が必要です。ドローダウン50%に至っては、残った半分の資金を倍にする、つまり100%の利益を出さなければ元に戻りません。これは至難の業です。ドローダウンが深くなればなるほど、回復は非線形的に難しくなり、事実上の「再起不能」状態に近づいていきます。

2. 強制ロスカットの現実味

ドローダウンが30%を超えるような状況では、特にレバレッジを効かせた取引をしている場合、証拠金維持率が危険水域に近づいている可能性が高いです。相場がもう一段階不利な方向に動けば、FX会社の強制ロスカットが執行され、回復の機会すら与えられずに大きな損失が確定してしまいます。30%という数字は、破綻へのカウントダウンが始まったと認識すべき水準です。

3. 心理的な崩壊

資金の3分の1以上を失うという経験は、ほとんどのトレーダーにとって耐え難い精神的苦痛です。このような状況では、冷静な判断力を維持することは極めて困難になります。「何とかして取り返したい」という焦りから、無謀なハイリスク・トレード(ギャンブル)に手を出し、事態をさらに悪化させるのが典型的な失敗パターンです。これを「ティルト」状態と呼びますが、30%超のドローダウンは、このティルトを引き起こす強力なトリガーとなります。

4. 手法の破綻

バックテストの段階で最大ドローダウンが30%を超えるような手法は、そもそも実運用に採用すべきではありません。それは、特定の相場環境でしか通用しない、過剰最適化(カーブフィッティング)された欠陥のある手法である可能性が高いです。また、これまでは20%以内に収まっていた手法が、実際の運用で30%を超えるドローダウンを記録した場合は、その手法の優位性が失われた(相場環境が変化した)と判断し、即座に取引を停止して原因を徹底的に分析する必要があります。

結論として、ドローダウンは20%以内を目標とし、30%は絶対に超えてはならないデッドラインとして設定することが、FXで長期的に生き残るための賢明なアプローチと言えるでしょう。

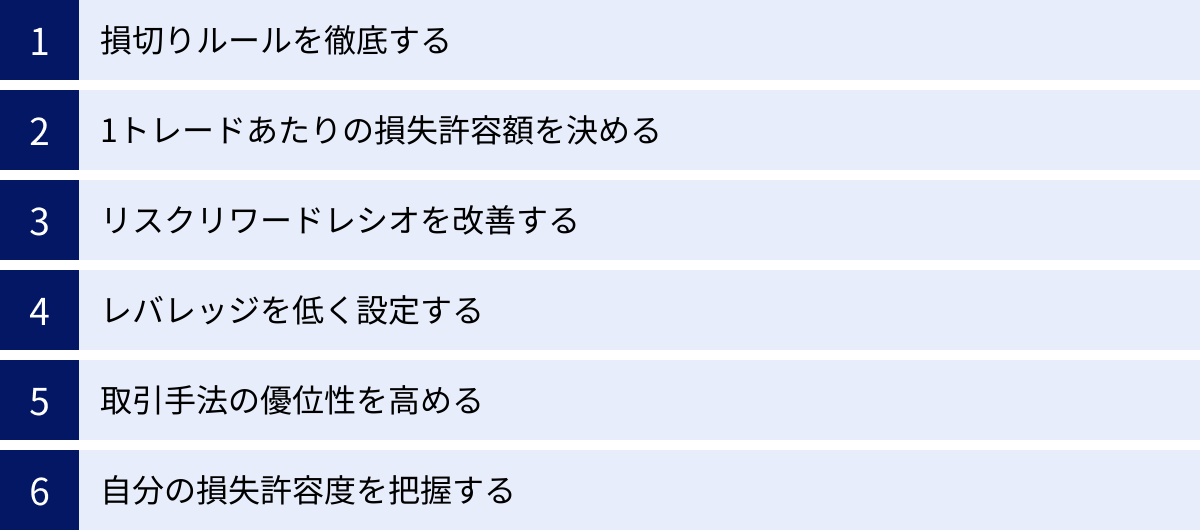

ドローダウンを抑えるための6つの方法

ドローダウンを適切な水準にコントロールすることは、FXで成功するための最重要課題の一つです。ここでは、ドローダウンを効果的に抑制し、安定的・持続的な取引を実現するための具体的な6つの方法を解説します。これらの手法は単独でも効果がありますが、組み合わせることでより強固なリスク管理体制を築くことができます。

① 損切りルールを徹底する

ドローダウンが大きくなる最大の原因は、損切りの遅れ、あるいは損切りができないことにあります。小さな損失が、いつか相場が戻るだろうという希望的観測(お祈りトレード)によって放置され、気づいた時には致命的な大きな損失に膨れ上がってしまうのです。これを防ぐ最も効果的な方法が、感情を一切排除した機械的な損切りルールの設定と、その徹底です。

損切りとは、損失をそれ以上拡大させないための「必要経費」であり、次のチャンスに備えるための「保険」です。これを徹底することで、一度のトレードで大きなダメージを受けることがなくなり、結果としてドローダウンの最大値を低く抑えることができます。

具体的な損切りルールの設定方法には、以下のようなものがあります。

- pips(値幅)で決める: 「エントリー価格から〇〇pips逆行したら無条件で損切りする」というルールです。シンプルで分かりやすく、初心者にも実行しやすいのが特徴です。ただし、ボラティリティ(価格変動の大きさ)によって適切な値幅は変わるため、通貨ペアや時間足に合わせて調整が必要です。

- テクニカル指標で決める: 直近の高値・安値、サポートライン・レジスタンスライン、移動平均線などを損切りの基準にします。「サポートラインを明確に下抜けたら損切り」といったルールは、相場の構造に基づいているため、合理性が高いと言えます。

- 金額・割合で決める: 「1回のトレードの損失が、総資金の〇%(例: 2%)に達したら損切りする」というルールです。これは次の項目で詳述する資金管理と直結しており、非常に重要です。

どのルールを選ぶにせよ、最も大切なのは「エントリーする前に、どこで損切りするかを決めておく」ことです。そして、一度決めたルールは、相場がどう動こうと、どんなに未練があろうと、例外なく実行するという鋼の意志が求められます。損切りを制する者は、ドローダウンを制すると言っても過言ではありません。

② 1トレードあたりの損失許容額を決める

損切りルールと密接に関連するのが、資金管理の根幹をなす「ポジションサイジング」です。これは、1回のトレードでどれくらいの量(ロット数)を建てるかを決めるプロセスですが、その基準となるのが「1トレードあたりの損失許容額」です。

多くのプロトレーダーが実践しているのが、いわゆる「2%ルール」です。これは、「いかなる1回のトレードにおいても、損失額が総資金の2%を超えないようにポジションサイズを調整する」というルールです。より保守的なトレーダーは「1%ルール」を採用します。

例えば、総資金が100万円で2%ルールを採用する場合、1トレードあた températuresの損失許容額は2万円となります。

1,000,000円 × 2% = 20,000円

次に、エントリーポイントと損切りポイントの値幅を決めます。例えば、あるトレードの損切り幅が50pips(0.5円)だったとします。この場合、2万円の損失に収めるための適切なロットサイズを計算します。

損失許容額 20,000円 ÷ 損切り幅 0.5円 = 40,000通貨(0.4ロット)

この計算により、このトレードでは最大でも0.4ロットまでしかポジションを持てない、ということになります。もし損切り幅が20pips(0.2円)であれば、

20,000円 ÷ 0.2円 = 100,000通貨(1.0ロット)

となり、より大きなポジションを持つことが許されます。

このルールを徹底するメリットは絶大です。

- 致命傷を避ける: 1回のトレードで失うのは最大でも資金の2%。仮に10連敗したとしても、失うのは資金の20%弱(複利で計算するため厳密には20%ではない)であり、一発退場のリスクをほぼゼロにできます。

- ドローダウンの平準化: 損失額が常に一定の割合にコントロールされるため、大きな損失が突出して発生することがなくなり、ドローダウン曲線がなだらかになります。

- 精神的な安定: 「このトレードで負けても失うのは2万円だけ」と分かっていれば、冷静にトレードに臨むことができます。

ドローダウンの抑制とは、個々の損失を小さくコントロールすることの積み重ねに他なりません。この損失許容額ルールは、そのための最も強力なフレームワークです。

③ リスクリワードレシオを改善する

リスクリワードレシオ(RRR)とは、1回のトレードにおける「利益(リワード)」と「損失(リスク)」の比率のことです。具体的には、「平均利益 ÷ 平均損失」または「利確幅 ÷ 損切り幅」で計算されます。

このリスクリワードレシオを意識的に改善することで、ドローダウンを抑制し、トータルでの収益性を高めることができます。例えば、損切り幅を20pipsに設定し、利確目標を40pipsに設定した場合、リスクリワードレシオは「40 ÷ 20 = 2」となります。これは「リスク1に対してリワード2」を狙うトレードです。

なぜリスクリワードレシオがドローダウン抑制に繋がるのでしょうか。

仮に、勝率50%のトレーダーが2人いたとします。

- トレーダーA: リスクリワードレシオ 1:1 (損切り20pips, 利確20pips)

- トレーダーB: リスクリワードレシオ 1:2 (損切り20pips, 利確40pips)

10回トレードして5勝5敗だった場合、

- トレーダーA: (5勝 × 20pips) – (5敗 × 20pips) = 0 pips (収支トントン)

- トレーダーB: (5勝 × 40pips) – (5敗 × 20pips) = +100 pips (利益)

トレーダーBは、勝率が50%でも利益が出ています。さらに、リスクリワードレシオが1:2の場合、勝率が34%以上あれば、理論上は利益が出ることになります。これは、多少の連敗(ドローダウン期間)があっても、一度の勝ちで複数の負けを取り返せることを意味します。

勝ちトレードの利益が、負けトレードの損失を大きく上回るような構造を作ることで、

- 少ない勝ち数で収支をプラスに保てる

- 連敗によるドローダウンからの回復が早くなる

- 精神的に余裕が生まれ、無駄なトレードが減る

といったメリットが生まれます。エントリーする際には、常に「損切り幅に対して、どれくらいの利益が見込めるか?」を自問自答し、リスクリワードレシオが悪い(例えば1:1未満の)トレードは見送る勇気を持つことが、ドローダウンをコントロールする上で非常に重要です。

④ レバレッジを低く設定する

レバレッジは、少ない資金で大きな金額の取引を可能にするFXの魅力的な仕組みですが、同時にドローダウンを増幅させる最大の要因でもあります。高いレバレッジは、利益を加速させるだけでなく、損失も同じ倍率で加速させます。

多くの初心者は、国内FX業者が提供する最大25倍というレバレッジを最大限に活用しようとしますが、これは非常に危険な行為です。例えば、10万円の資金で25倍のレバレッジをかければ、250万円分の取引ができます。この状態で1%価格が不利な方に動いただけで、2.5万円(資金の2.5%)の損失です。4%動けば10万円の損失となり、資金はゼロになります。

ドローダウンを抑えるためには、実効レバレッジを低く保つことが鉄則です。実効レバレッジとは、実際に取引しているポジションの総額が、口座資金の何倍になっているかを示す数値です。

実効レバレッジ = (為替レート × 取引通貨量) ÷ 有効証拠金

安全とされる実効レバレッジの目安は、取引スタイルにもよりますが、一般的には3倍~5倍程度と言われています。デイトレードのような短期売買でも10倍を超えるのは危険水域です。

レバレッジを低く抑えることで、

- 価格変動に対する耐久力が高まる: 同じ値幅の逆行でも、損失額が小さく抑えられます。

- ロスカットリスクが大幅に低下する: 証拠金維持率に余裕が生まれ、多少の含み損では動じなくなります。

- 冷静な判断が可能になる: ポジションの損益の変動が緩やかになるため、精神的なプレッシャーが減り、計画通りのトレードがしやすくなります。

「大きく儲けたい」という気持ちを抑え、レバレッジを自分のリスク管理下に置くこと。これが、大きなドローダウンを未然に防ぐための賢明な選択です。

⑤ 取引手法の優位性を高める

これまでに挙げた方法は主に「守り」の資金管理術ですが、もちろん「攻め」である取引手法自体の優位性(エッジ)を高めることも、ドローダウン抑制に直結します。優位性の高い手法とは、長期的に見て期待値がプラスであり、かつ安定している手法のことです。

手法の優位性を高め、ドローダウンを管理するためには、以下のようなアプローチが有効です。

- バックテストの実施: 自分の取引ルールを過去のチャートデータに当てはめて、どのようなパフォーマンスになったかを検証します。この際、総損益だけでなく、最大ドローダウン、プロフィットファクター、勝率、平均損益などを詳細に分析します。バックテストで大きなドローダウンが発生する手法は、実運用には向きません。

- 相場環境の認識(フィルタリング): どんなに優れた手法でも、すべての相場環境で機能するわけではありません。例えば、トレンドフォロー手法はレンジ相場では機能しにくく、ドローダウンを発生させがちです。現在の相場がトレンドなのかレンジなのか、ボラティリティが高いのか低いのかを認識し、手法が機能しやすい環境でのみトレードするというフィルターをかけることで、無駄な損失を減らし、ドローダウンを抑えることができます。

- 複数手法の組み合わせ(ポートフォリオ): 異なるロジックを持つ複数の取引手法を組み合わせることで、リスクを分散させる考え方です。例えば、トレンドフォロー手法とカウンタートレード手法を組み合わせれば、一方が不調な時期に他方が利益を上げ、全体のドローダウンを平準化する効果が期待できます。

手法の検証と改善は、一度行ったら終わりではありません。相場は常に変化し続けるため、定期的にパフォーマンスを見直し、必要に応じてルールを微調整していく継続的な努力が、長期的な成功とドローダウンの抑制に繋がります。

⑥ 自分の損失許容度を把握する

最後に、最も重要かつ個人的な要素が「自分自身の損失許容度を正確に把握すること」です。FXにおけるリスク許容度とは、単に資金的に耐えられる損失額だけを指すのではありません。精神的に耐えられ、冷静な判断力を失わずにいられる損失額のことも含みます。

一般的に「ドローダウンは20%以内が目安」と言われても、ある人にとっては10%のドローダウンでも夜も眠れないほどのストレスかもしれません。また、ある人は30%のドローダウンでも「想定内」と冷静でいられるかもしれません。この差は、個人の性格、経験、資金背景などによって大きく異なります。

自分の損失許容度を把握するためには、

- デモトレードでのシミュレーション: リアルマネーではありませんが、デモトレードで意図的に損失を出す状況を作り、自分がどう感じるかを観察します。どれくらいの含み損で焦り始めるか、冷静でいられなくなるかを知る良い機会です。

- 少額でのリアルトレード: 実際に自分のお金を投じてみることで、デモトレードでは分からなかった本物のプレッシャーを感じることができます。失っても生活に影響のない少額から始め、徐々に自分の「器」の大きさを測っていくのが安全です。

- 自問自答: 「もしこのトレードで負けたら、いくら失うのか?」「その金額を失った後、次のトレードに冷静に臨めるか?」「今月の生活に影響はないか?」といった問いを、トレードの度に自分に投げかける習慣をつけましょう。

他人の基準やルールをそのまま使うのではなく、自分自身の精神的な器に合わせて、損失許容額(2%ルールなど)やドローダウンの目標値をカスタマイズすること。これが、ストレスを溜めずに長期間トレードを継続し、結果的に大きなドローダウンを避けるための究極的な方法と言えるでしょう。

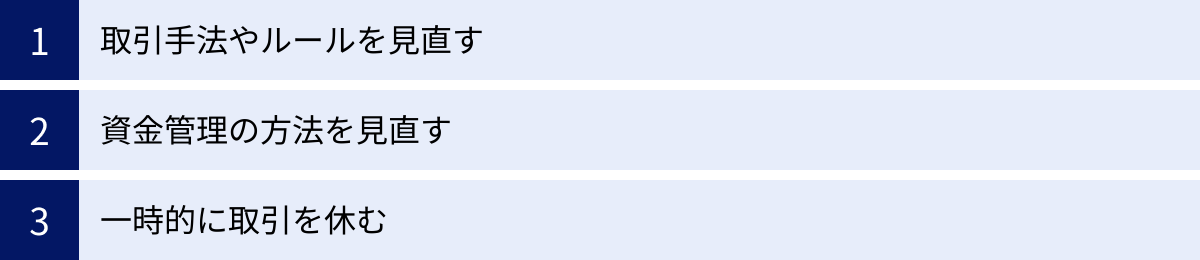

大きなドローダウンが発生した時の対処法

どれだけ入念に計画を立てていても、相場の急変動や自身のメンタルの乱れなどによって、想定を超える大きなドローダウンに見舞われることはあり得ます。重要なのは、その時にパニックにならず、適切な手順で対処することです。ここでは、大きなドローダウンという「緊急事態」に陥った際の具体的な対処法を3つのステップで解説します。

取引手法やルールを見直す

想定を超えるドローダウンが発生した場合、まず最初に疑うべきは「現在の取引手法が、今の相場環境に適していないのではないか?」という可能性です。あるいは、手法そのものではなく、それを実行する上でのルールに不備があるのかもしれません。感情的になるのをぐっとこらえ、冷静に分析のメスを入れる必要があります。

【見直すべきチェックポイント】

- 相場環境とのミスマッチ:

- トレンド相場 vs レンジ相場: あなたの手法はトレンドフォロー型ですか? もしそうなら、現在の相場は明確なトレンドが出ていますか? それとも方向感のないレンジ相場になっていませんか? レンジ相場でトレンドフォローを繰り返せば、「往復ビンタ」を食らってドローダウンは拡大します。

- ボラティリティの変化: 最近、相場の変動幅(ボラティリティ)が極端に大きくなったり、小さくなったりしていませんか? ボラティリティの変化は、損切り幅や利確目標の前提を崩します。手法が想定していたボラティリティと、実際のボラティリティに乖離がないかを確認しましょう。

- エントリー・イグジットロジックの再検証:

- エントリーの根拠は崩れていないか: 使用しているインジケーターのシグナルが「ダマシ」に終わるケースが頻発していませんか? エントリーのタイミングが早すぎたり、遅すぎたりしていないか、直近の負けトレードを一つ一つチャート上で振り返りましょう。

- 損切り・利確ルールの妥当性: 損切りが浅すぎて、ノイズで刈られてから思惑の方向に進む「損切り貧乏」になっていませんか? 逆に、利確が早すぎて大きな利益を逃し、損大利小のサイクルに陥っていませんか? 損切りと利確のバランス(リスクリワード)が崩れていないかを見直します。

- 取引時間や通貨ペアの適切性:

- 特定の時間帯(例: 東京時間、ロンドン時間)や、特定の通貨ペアだけで損失が集中していませんか? もしかしたら、あなたのライフスタイルや手法が、その時間・通貨ペアと相性が悪いのかもしれません。取引記録を分析し、損失の偏りがないかを確認しましょう。

この見直し作業は、必ず取引を停止した状態で行うことが重要です。損失を抱えたままの状態で分析しても、客観的な視点を保つことは困難です。まずはポジションを全て決済し、フラットな状態で過去のトレードカルテを精査することに集中してください。

資金管理の方法を見直す

取引手法に明確な問題が見つからない場合、あるいは手法の問題と並行して、次に疑うべきは資金管理(マネーマネジメント)の失敗です。多くの場合、大きなドローダウンは、手法の優位性が一時的に低下したところに、不適切な資金管理が重なることで発生します。

【見直すべきチェックポイント】

- ロットサイズ(ポジションサイズ)は適切だったか?:

- 直近のトレードで、感情に任せてロットを上げていませんでしたか? 「前の損失を取り返したい」という気持ちから、無謀な大きなポジションを取っていなかったかを自問してください。

- 「1トレードあたりの損失許容額(2%ルールなど)」をそもそも設定していましたか? 設定していたとして、それを厳守できていましたか? おそらく、大きなドローダウンを経験した人の多くは、このルールを破っています。

- レバレッジは高すぎなかったか?:

- 口座資金に対して、実効レバレッジが何倍になっていたかを確認しましょう。もし5倍、10倍を超えるような高いレバレッジをかけていたのであれば、それがドローダウンを増幅させた元凶であることは間違いありません。相場が少し逆行しただけで、口座資金が大きく毀損する状態では、どんな優れた手法も意味をなしません。

- 資金計画の甘さ:

- そもそも、現在の取引手法の潜在的な最大ドローダウン(バックテスト等で算出)に対して、口座に入金している資金額は十分でしたか? ギリギリの資金で運用していると、想定内のドローダウンであっても、証拠金維持率が厳しくなり、精神的なプレッシャーから冷静なトレードができなくなります。

資金管理の見直しとは、自分の「欲望」と「恐怖」をコントロールする仕組みを再構築する作業です。ロットを上げるのは簡単ですが、下げるのには勇気が必要です。しかし、この痛みを伴う見直しこそが、口座の破綻を防ぎ、再起への道を切り拓く唯一の方法です。大きなドローダウンを経験した後は、ロットサイズを以前の半分や3分の1に落として、自信を取り戻すまでリハビリ期間を設けるのが賢明な判断です。

一時的に取引を休む

手法と資金管理の見直しを行っても、まだ何が悪いのか分からない、あるいは頭では分かっていても感情の整理がつかない。そんな時は、最も効果的で、かつ最も重要な対処法が「一時的に取引を休む」ことです。

大きなドローダウンを経験した後のトレーダーの心理状態は、正常ではありません。

- 焦り: 「早く失った分を取り戻さなければ」という強迫観念に駆られます。

- 怒り: 相場や自分自身に対して怒りを感じ、冷静さを失っています。

- 恐怖: 次のトレードでまた負けるのではないかという恐怖心から、エントリーをためらったり、わずかな利益で決済してしまったりします。

- 自己不信: 「自分には才能がないのではないか」と自信を完全に失ってしまいます。

このような精神状態でトレードを続けても、良い結果が得られるはずがありません。むしろ、さらなる損失を重ね、ドローダウンを深めてしまうのが関の山です。

相場は明日も明後日も、来年も開いています。しかし、あなたの資金は失ってしまえば二度と戻ってきません。

取引を休む期間は、人それぞれですが、最低でも数日間、長ければ数週間から1ヶ月程度、チャートから完全に離れることをお勧めします。この冷却期間に行うべきことは、トレードのことばかり考えるのではなく、

- 趣味に没頭する

- 運動してリフレッシュする

- 家族や友人と過ごす

- FX関連以外の本を読む

など、トレードとは全く関係のないことで頭を切り替えることです。そうして精神的な平静を取り戻し、「またトレードをしたい」と前向きな気持ちが自然に湧き上がってきたときが、再開のサインです。

再開する際は、いきなり以前と同じロットで始めるのではなく、まずはデモトレードから。デモで手法やルールの有効性を再確認し、自信を取り戻してから、ごく少額のリアルマネーでリハビリを開始する。この慎重なステップを踏むことが、同じ失敗を繰り返さないために絶対に必要です。急がば回れ。大きなドローダウンからの回復には、時間という薬が何よりも効果的なのです。

ドローダウンと合わせて知りたい関連指標

ドローダウンは取引手法のリスクを測る上で非常に重要な指標ですが、それ単体で手法の全てを評価できるわけではありません。手法のパフォーマンスをより多角的に、そして正確に分析するためには、他のいくつかの指標と組み合わせて見ることが不可欠です。ここでは、ドローダウンと密接な関係にあり、合わせて理解しておくべき2つの重要な指標「プロフィットファクター」と「バルサラの破産確率」について解説します。

プロフィットファクター

プロフィットファクター(Profit Factor, PF)とは、一定期間内の「総利益」が「総損失」の何倍であったかを示す指標です。これは、取引手法の収益性を測るための最も基本的かつ重要な指標の一つです。

計算式: プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失

【計算例】

ある期間の取引成績が以下のようなものだったとします。

- 利益が出たトレードの合計(総利益): 150万円

- 損失が出たトレードの合計(総損失): 100万円

この場合のプロフィットファクターは、

PF = 150万円 ÷ 100万円 = 1.5

となります。

【プロフィットファクターの評価基準】

- PF > 1: 総利益が総損失を上回っており、トータルで利益が出ていることを意味します。これがトレーダーとして最低限目指すべきラインです。

- PF = 1: 総利益と総損失が同額で、収支がトントンであることを意味します。

- PF < 1: 総損失が総利益を上回っており、トータルで損失が出ていることを意味します。手法や資金管理の見直しが急務です。

一般的に、安定した手法のプロフィットファクターは1.3以上、優れた手法であれば1.6以上が一つの目安とされています。2.0を超えるような手法は非常に優秀ですが、期間が短かったり、取引回数が少なかったりすると、たまたま良い数値が出ているだけの可能性もあるため注意が必要です。

ドローダウンとの関係性

プロフィットファクターは収益性、ドローダウンはリスク(安定性)を示します。この2つは車の両輪のような関係であり、両方をバランス良く見ることが極めて重要です。

| 手法A | 手法B | |

|---|---|---|

| プロフィットファクター | 2.5 | 1.6 |

| 最大ドローダウン | 50% | 15% |

上の表で、手法Aはプロフィットファクターが2.5と非常に高く、一見すると圧倒的に優れているように見えます。しかし、最大ドローダウンが50%もあります。これは、「ハイリスク・ハイリターン」型の非常に不安定な手法であり、実運用では精神的に耐えられず、破綻する可能性が高いことを示唆しています。

一方、手法Bはプロフィットファクターこそ1.6と手法Aに劣りますが、最大ドローダウンは15%と低く抑えられています。これは、安定的に利益を積み重ねていくことができる、堅牢で優れた手法であると評価できます。

このように、どんなにプロフィットファクターが高くても、最大ドローダウンが許容範囲を超えていれば、その手法は採用すべきではありません。逆に、最大ドローダウンが非常に低くても、プロフィットファクターが1に近ければ、それは単に利益が出ていないだけです。優れた取引手法とは、「許容可能なドローダウンの範囲内で、できるだけ高いプロフィットファクターを実現するもの」と言えるのです。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率とは、米国の数学者ナウザー・バルサラが提唱した、トレーダーが将来的に資金をすべて失ってしまう(破産する)確率を統計的に算出したものです。この確率は、以下の3つの要素から計算されます。

- 勝率: 全トレードのうち、利益が出たトレードの割合。

- ペイオフレシオ: 1トレードあたりの平均利益と平均損失の比率(

平均利益 ÷ 平均損失)。これはリスクリワードレシオとほぼ同義です。 - リスクに晒す資金の割合(資金率): 1回のトレードで許容する損失額が、総資金の何パーセントにあたるか。例えば「2%ルール」なら、資金率は2%です。

この3つの変数を組み合わせることで、「このままのやり方でトレードを続けた場合、将来破産する確率は何%か」という恐ろしい、しかし非常に重要な数値を導き出すことができます。

インターネットで「バルサラの破産確率 表」と検索すれば、詳細な確率表を簡単に見つけることができます。その表を見ると、以下のようなことが分かります。

- 勝率が高くても、ペイオフレシオが低いと破産する: 例えば、勝率90%という驚異的な数値を誇っていても、ペイオフレシオが0.1(勝ち平均1万円、負け平均10万円)のような「コツコツドカン」型の手法では、破産確率は非常に高くなります。

- ペイオフレシオが高くても、勝率が低いと破産する: 逆に、ペイオフレシオが5.0(リスク1に対してリワード5)という優れた比率でも、勝率が10%など極端に低ければ、勝ちが来る前に資金が尽きてしまい、破産します。

- 資金率(リスク許容度)の影響が絶大: 最も重要なのがこの資金率です。たとえ勝率とペイオフレシオが全く同じでも、1トレードあたりのリスクを1%に設定した場合と10%に設定した場合では、破産確率は天と地ほど変わります。リスクを10%も取るような無謀なトレードを続ければ、たとえ勝率60%、ペイオフレシオ2.0という優れた手法であっても、破産確率は無視できないレベルにまで上昇します。

ドローダウンとの関係性

バルサラの破産確率は、ドローダウン管理の重要性を数学的に裏付けてくれる強力な理論です。破産確率を低く抑えるための努力は、そのままドローダウンを抑制するための行動と一致します。

- 損切りを徹底し、リスクリワードを改善する → ペイオフレシオが向上する

- 1トレードあたりの損失許容額(2%ルールなど)を厳守する → 資金率が低く抑えられる

- 手法の優位性を高め、無駄なトレードを減らす → 勝率が安定・向上する

これらの行動はすべて、ドローダウンを小さくし、かつ破産確率をゼロに近づけるためのものです。自分のトレードスタイルの「勝率」「ペイオフレシオ」「資金率」を計算し、バルサラの破産確率表に当てはめてみてください。もし破産確率が1%でも存在するなら、それはあなたのやり方のどこかに、将来の破綻につながる重大な欠陥が潜んでいる証拠です。目指すべきは、破産確率0%の領域でトレードを続けること。これが、ドローダウンを管理し、FX市場で永続的に生き残るための絶対条件なのです。

ドローダウンに関するよくある質問

ここでは、ドローダウンに関して多くのトレーダーが抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

ドローダウンから回復する期間の目安は?

これは非常に多くの人が気にするポイントですが、残念ながら「〇ヶ月で回復します」といった明確な答えはありません。 ドローダウンからの回復期間は、主に以下の3つの要素によって大きく変動します。

- ドローダウンの深さ:

最も影響が大きいのが、どれだけ大きなドローダウンを被ったかです。前述の通り、ドローダウンが深ければ深いほど、回復に必要な利益率は加速度的に大きくなります。10%のドローダウンなら11.1%の利益で回復できますが、50%のドローダウンから回復するには100%の利益が必要になります。回復への道のりは、ドローダウンの深さに比例するのではなく、それ以上に困難になっていきます。 - 取引手法の期待値と取引頻度:

あなたの取引手法が、1トレードあたり平均してどれくらいの利益(期待値)を見込めるか、そしてどれくらいの頻度でトレードを行うかによって、回復スピードは変わります。期待値が高く、取引回数が多いスキャルピングやデイトレードであれば、回復は比較的早いかもしれません。一方、期待値は高いものの、月に数回しかエントリーチャンスがないスイングトレードであれば、回復には数ヶ月単位の時間が必要になるでしょう。 - その後の相場環境:

ドローダウンが発生した後の相場が、あなたの取引手法にとって得意な環境(例えば、トレンドフォロー手法にとっての強いトレンド相場)になれば、回復は早まります。逆に、苦手な相場環境が続けば、回復期間はさらに長引くか、ドローダウンがさらに深まる可能性もあります。

重要な心構え:

ドローダウンからの回復を焦ることは禁物です。「早く取り返したい」という気持ちは、無謀なハイリスク・トレードを誘発し、事態を悪化させる最大の原因です。回復期間の目安を気にするよりも、「これまで通り、あるいはそれ以上に慎重に、ルールに則ったトレードを淡々と繰り返すこと」に集中すべきです。適切なリスク管理を続けていれば、手法に優位性がある限り、いずれ資産は回復軌道に乗るはずです。期間を定めるのではなく、プロセスを信じることが大切です。

許容範囲を超えるドローダウンを更新したらどうする?

自身で設定した許容範囲(例えば20%)を超えるドローダウンが発生し、さらにその記録を更新し続けているような状況は、トレーディングにおける「非常事態宣言」です。このシグナルを無視して取引を続けることは、破綻に向かってアクセルを踏み込むようなものです。直ちに、以下のステップを実行してください。

- 即時取引停止:

まず、全ての未決済ポジションを決済し、新規のトレードを完全に停止します。感情的な判断で「もう少しだけ」とポジションを持ち続けることは、傷口を広げるだけです。 - 原因の徹底分析:

「大きなドローダウンが発生した時の対処法」のセクションで解説した通り、「取引手法の見直し」「資金管理の見直し」を冷静かつ客観的に行います。なぜ想定を超えるドローダウンが発生したのか、その根本原因を特定せずして、次のステップに進んではいけません。- 相場環境の変化に対応できていなかったのか?

- ロット管理が甘くなっていなかったか?

- 損切りルールを破っていなかったか?

- そもそもバックテストの想定が甘すぎたのではないか?

- 戦略の再構築または破棄:

原因分析の結果、もし手法やルールに修正可能な欠陥が見つかった場合は、それを修正した上で、デモトレードや少額トレードから再開します。しかし、もし「この手法の優位性は、現在の相場環境ではもはや失われた」と結論づけられた場合は、その手法に固執せず、勇気を持って破棄する決断も必要です。過去の成功体験に縛られることなく、ゼロベースで新たな手法を構築・検証するフェーズに入ります。

許容範囲を超えるドローダウンの更新は、あなたのトレーディングキャリアにおける重大な転換点です。これを単なる失敗と捉えるのではなく、「破綻する前に、やり方を見直すための貴重な警告を与えてくれた」と前向きに捉え、自身の成長の糧とすることができれば、より強く、賢いトレーダーとして再起できるはずです。

ドローダウンは必ずしも悪ではない?

はい、その通りです。FX取引において、ドローダウンを完全にゼロにすることは不可能であり、また、それを目指すべきでもありません。 利益を追求するということは、リスクを取るということです。そして、リスクを取る以上、一時的に資産が減少する局面、すなわちドローダウンは必然的に発生します。

ドローダウンに対する正しい認識は、「悪」として恐れ、排除しようとするのではなく、「事業を運営するための必要経費」あるいは「コントロールすべき管理対象」と捉えることです。

- 想定内のドローダウンは健全な証: あなたが事前にバックテストやフォワードテストで検証し、設定した許容範囲内(例: 20%以内)で発生するドローダウンは、取引戦略が正常に機能している証拠です。それは、利益という果実を得るために必要な、計画された「しゃがみ込み」の期間です。この想定内のドローダウンを恐れて取引を止めてしまっては、その後の利益を得るチャンスも失ってしまいます。

- 問題なのは「想定外」のドローダウン: 危険なのは、この許容範囲を大きく超える「想定外」のドローダウンです。これは、事業で言えば、経費が売上を大幅に上回り、倒産の危機に瀕している状態と同じです。

したがって、トレーダーの目標は「ドローダウンをゼロにすること」ではなく、「ドローダウンを、自分が精神的にも資金的にも耐えられる、予測・管理された範囲内に常に収め続けること」にあります。ドローダウンは、あなたの取引手法が持つリスクの大きさを教えてくれる貴重なフィードバックです。このフィードバックに耳を傾け、適切に対応することで、リスクとリターンのバランスを取りながら、長期的に資産を成長させていくことが可能になるのです。

ドローダウン管理におすすめのFX会社3選

ドローダウンを効果的に管理するためには、トレーダー自身の規律が最も重要ですが、FX会社が提供するツールや機能を活用することで、その管理をより客観的かつ効率的に行うことができます。ここでは、取引分析機能や高機能チャートが充実しており、ドローダウン管理に役立つFX会社を3社ご紹介します。

(注)各社のサービス内容は変更される可能性があるため、口座開設の際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| FX会社名 | 特徴的なツール・機能 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 外為どっとコム | ・取引分析ツール「マイページ」 ・未来予測型チャート「ぴたんこテクニカル」 ・豊富なマーケット情報 |

・自分の取引を客観的に振り返りたい人 ・テクニカル分析の補助ツールが欲しい人 |

| IG証券 | ・高機能チャート「ProRealTime」 ・MT4プラットフォーム ・豊富な取引ツール(ノースリッページ注文など) |

・詳細なバックテストや自動売買を行いたい人 ・プロレベルのチャート分析をしたい人 |

| みんなのFX | ・取引分析ツール「Myパフォーマンス」 ・シストレ「みんなのシストレ」 ・高水準のスワップポイント |

・手軽に自分の取引成績を可視化したい人 ・システムトレードにも興味がある人 |

① 外為どっとコム

外為どっとコムは、老舗ならではの豊富な情報量と、トレーダーをサポートする多彩なツールが魅力のFX会社です。ドローダウン管理においては、特にマイページ内で利用できる取引分析機能が役立ちます。

この機能を使えば、自身の取引履歴をもとに、損益の推移をグラフで視覚的に確認できます。資産がどのように増減していったかが一目でわかるため、ドローダウンが発生した期間やその規模を直感的に把握することが可能です。さらに、プロフィットファクターやリスクリワードレシオ、通貨ペア別の損益など、パフォーマンスを多角的に分析するためのデータも提供されます。これらの客観的なデータに基づいて取引を振り返ることで、感情的な判断を排し、冷静に問題点を洗い出すことができます。

また、「ぴたんこテクニカル」という未来予測型チャートツールもユニークです。過去のチャート形状から、現在のチャートと類似したパターンを探し出し、未来の値動きを予測します。これはあくまで予測ツールですが、複数のシナリオを視覚的に見ることで、エントリーやイグジットの判断、リスク管理の参考にすることができます。

ドローダウンを抑えるためには、優位性の高い局面で取引することが重要ですが、こうした分析補助ツールは、その判断の一助となるでしょう。

(参照:外為どっとコム 公式サイト)

② IG証券

IG証券は、世界的な金融サービスプロバイダーであり、プロトレーダーも満足させる高機能な取引環境を提供しています。ドローダウンの分析と管理において、特に強力な武器となるのが、高性能チャートツール「ProRealTime」と、世界標準の取引プラットフォーム「MT4(メタトレーダー4)」の両方が利用できる点です。

「ProRealTime」は、100種類以上のテクニカル指標を搭載し、描画ツールも充実した上級者向けのチャートです。このツールの特筆すべき機能は、プログラミング不要でオリジナルの取引戦略を構築し、詳細なバックテストが実行できることです。過去数十年分といった長期のデータを用いて、自分のルールのパフォーマンスを検証し、最大ドローダウンやプロフィットファクターといった重要指標を正確に測定できます。これにより、実取引に移行する前に、手法の潜在リスクを徹底的に洗い出すことが可能です。

また、「MT4」を利用すれば、自作または市販のEA(Expert Advisor)を使った自動売買が可能です。MT4のストラテジーテスター機能も非常に強力で、詳細なバックテストレポートを出力できます。レポートには最大ドローダウン(Absolute Drawdown)と相対ドローダウン(Maximal Drawdown)が明記されるため、EAの良し悪しを客観的に判断する上で欠かせません。

このように、本格的なシステムトレードや、データに基づいた厳密なリスク管理を志向するトレーダーにとって、IG証券の提供する環境は最適と言えるでしょう。

(参照:IG証券 公式サイト)

③ みんなのFX

みんなのFXは、使いやすい取引ツールと業界トップクラスのスプレッド、高水準のスワップポイントなどで初心者から人気のあるFX会社です。ドローダウン管理の観点からは、取引分析ツール「Myパフォーマンス」が非常に有用です。

「Myパフォーマンス」は、外為どっとコムの分析ツールと同様に、自身の取引成績をグラフや数値で分かりやすく可視化してくれる機能です。期間を指定して、資産推移グラフ、プロフィットファクター、リスクリワードレシオ、勝率などを一元的に確認できます。特に資産推移グラフを見れば、どのタイミングで大きなドローダウンが発生したかが一目瞭然です。自分のトレードの癖や弱点を客観的に把握し、改善に繋げるための第一歩として、非常に手軽で便利なツールです。

さらに、みんなのFXが提供するシステムトレード「みんなのシストレ」も、ドローダウンを学ぶ上で参考になります。ここでは、実際に好成績を上げているトレーダーや開発されたプログラム(ストラテジー)を選んで、自動売買を任せることができます。重要なのは、各ストラテジーを選択する際に、そのパフォーマンスデータとして「最大ドローダウン」が明記されている点です。これにより、ユーザーはリターンだけでなく、リスク(ドローダウン)も考慮してストラテジーを選ぶことができます。これは、ドローダウンを管理することの重要性を実践的に学ぶ絶好の機会となるでしょう。

(参照:みんなのFX 公式サイト)

まとめ

本記事では、FX取引における最重要リスク管理指標である「ドローダウン」について、その基本概念から計算方法、具体的な抑制策、そして関連指標に至るまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- ドローダウンとは、口座資産がピークに達してから次にピークを更新するまでの最大下落幅であり、取引手法の潜在リスクを示す指標です。

- ドローダウンを把握することは、①大損リスクの管理、②精神的な安定、③取引手法の有効性判断のために不可欠です。

- ドローダウンの一般的な許容範囲は10%~20%が目安であり、30%を超える水準は極めて危険なシグナルと認識すべきです。

- ドローダウンを効果的に抑えるためには、①損切りルールの徹底、②1トレードあたりの損失許容額(2%ルールなど)の設定、③リスクリワードレシオの改善、④低レバレッジの維持、⑤取引手法の優位性向上、⑥自己の損失許容度の把握といった多角的なアプローチが必要です。

- パフォーマンスを評価する際は、ドローダウンと合わせてプロフィットファクター(収益性)やバルサラの破産確率(持続可能性)といった指標を併用することで、より正確な分析が可能になります。

FXで長期的に成功を収めるトレーダーは、例外なくドローダウンの管理を徹底しています。彼らは、ドローダウンを単なる損失として恐れるのではなく、自身の戦略を評価し、改善するための貴重なフィードバックとして活用しています。

この記事を通じて、ドローダウンの正しい知識を身につけ、それを自身のトレードに落とし込むことができれば、あなたのトレーディングはより堅牢で、持続可能なものへと進化するはずです。大きな利益を夢見る前に、まずは「生き残る」ための術としてのドローダウン管理をマスターすることから始めてみましょう。それが、FXという厳しい世界で成功を掴むための、最も確実な道筋となるでしょう。