FX(外国為替証拠金取引)の世界には、数多くの取引手法が存在します。その中でも、特に有名でありながら「危険」「勝てない」といったネガティブな評判が絶えないのが「マーチンゲール手法」です。この手法は、理論上の勝率が非常に高いという魅力的な側面を持つ一方で、たった一度の失敗で全資金を失いかねないという致命的なリスクを内包しています。

なぜ、これほどまでにハイリスク・ハイリターンな手法が、多くのトレーダーの間で語り継がれているのでしょうか。その背景には、手法の持つシンプルなロジックと、「負けを取り返せる」という強い心理的魅力があります。しかし、その魅力の裏に潜む危険性を正しく理解しないまま安易に手を出してしまうと、取り返しのつかない失敗につながる可能性が極めて高いのです。

この記事では、FXにおけるマーチンゲール手法の基本的な仕組みから、なぜ「危険で勝てない」と言われるのか、その具体的な理由を徹底的に掘り下げて解説します。さらに、メリットやデメリット、他の手法との違い、そして、もし実践する場合にリスクを最小限に抑えるための具体的な対策についても詳しく説明します。

本記事を通じて、マーチンゲール手法の本質を深く理解し、ご自身のトレード戦略を構築する上での重要な判断材料としていただければ幸いです。安易な知識で手を出すのではなく、リスクを完全に把握した上で、この手法とどう向き合うべきかを慎重に判断することが、FX市場で長く生き残るための第一歩となるでしょう。

目次

FXのマーチンゲール手法とは

FXのマーチンゲール手法について深く理解するためには、まずその基本的な概念と具体的な取引の流れを知る必要があります。このセクションでは、マーチンゲール手法がどのような考え方に基づいているのか、そして実際のFX取引でどのように応用されるのかを、具体的なシミュレーションを交えながら分かりやすく解説します。

マーチンゲール手法の基本的な仕組み

マーチンゲール手法は、もともと18世紀のフランスで考案された、カジノのベット戦略(賭け方)の一種です。その基本的な考え方は非常にシンプルで、「負けたら次の賭け金を倍にする」というルールに基づいています。これを繰り返すことで、どれだけ連敗が続いても、たった一度勝つだけでそれまでの損失をすべて取り戻し、さらに最初の賭け金分の利益を上げることができます。

このロジックが、マーチンゲール手法が「理論上は絶対に負けない」と言われる所以です。例えば、コインの裏表を当てるゲームで、最初に100円を賭けて負けたとします。次は200円、それでも負けたら400円、800円、1600円と、勝つまで賭け金を倍にし続けます。そして、どこかのタイミングで一度でも勝てば、それまでの累積損失をすべて回収し、最初の賭け金である100円の利益が手元に残るという仕組みです。

この考え方をFX取引に応用したのが、FXにおけるマーチンゲール手法です。FXでは「賭け金」を「取引ロット数(ポジションサイズ)」に置き換えて考えます。具体的には、以下のようなルールで取引を行います。

- 最初の取引を行う(例:1ロット)。

- その取引で損失が出た(損切りになった)場合、次の取引ではロット数を倍にする(例:2ロット)。

- 再び損失が出た場合は、さらにロット数を倍にする(例:4ロット)。

- このプロセスを、利益が出るまで繰り返す。

- 一度でも利益が出た(利食いできた)場合、次の取引ではロット数を最初の設定に戻す(例:1ロット)。

このサイクルの核心は、ロット数を指数関数的に増やすことで、たとえ小さな値幅の利益であっても、それまでの大きな累積損失を一気に覆す力を持つ点にあります。この強力な損失回復能力が、多くのトレーダーを惹きつける最大の魅力と言えるでしょう。しかし、この「理論上は負けない」という言葉には、「無限の資金があり、かつ、取引を無限に続けられる環境があるならば」という、現実世界ではあり得ない前提条件が付いていることを、常に念頭に置かなければなりません。

具体的な取引のシミュレーション

マーチンゲール手法の仕組みをより具体的に理解するために、実際の取引を想定したシミュレーションを見てみましょう。

【シミュレーションの前提条件】

- 初期資金: 100万円

- 通貨ペア: 米ドル/円

- 為替レート: 1ドル = 150.00円

- 初期ロット数: 1ロット(1万通貨)

- 利確幅/損切り幅: 20pips (0.2円)

- 取引の方向: 買い(ロング)エントリー

この条件で、買いエントリー後に価格が下落し、損切りが連続した場合のシナリオを追ってみましょう。

| 取引回数 | 取引ロット数 | エントリー価格 | 損切り価格 (-20pips) | 損益 (円) | 累積損失 (円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1回目 | 1ロット (1万通貨) | 150.00円 | 149.80円 | -20,000円 | -20,000円 |

| 2回目 | 2ロット (2万通貨) | 149.80円 | 149.60円 | -40,000円 | -60,000円 |

| 3回目 | 4ロット (4万通貨) | 149.60円 | 149.40円 | -80,000円 | -140,000円 |

| 4回目 | 8ロット (8万通貨) | 149.40円 | 149.20円 | -160,000円 | -300,000円 |

| 5回目 | 16ロット (16万通貨) | 149.20円 | 149.00円 | -320,000円 | -620,000円 |

このシミュレーションでは、わずか5連敗しただけで、累積損失は62万円に達します。初期資金100万円の半分以上を失っている状態です。

では、次に6回目の取引でようやく勝てたと仮定しましょう。

- 6回目の取引ロット数: 32ロット(32万通貨)

- エントリー価格: 149.00円

- 利確価格 (+20pips): 149.20円

この取引で得られる利益は、以下のようになります。

利益 = 0.2円 × 32万通貨 = 640,000円

最終的な口座の損益を計算してみましょう。

最終損益 = 6回目の利益 – 5回目までの累積損失

最終損益 = 640,000円 – 620,000円 = +20,000円

この結果が示すように、5回連続で負けて62万円もの損失を積み重ねたにもかかわらず、たった1回、わずか20pipsの利益を得るだけで、すべての損失を回収し、さらに最初の取引で得るはずだった2万円の利益を確保できるのです。

このシミュレーション結果だけを見ると、マーチンゲール手法は非常に効果的で、どんな状況からでも逆転可能な魔法のような手法に見えるかもしれません。しかし、ここには大きな落とし穴が潜んでいます。このシミュレーションは、あくまで「6回目で勝てた」という都合の良いシナリオに過ぎません。もし、連敗がさらに続いたらどうなるでしょうか?必要となる資金は天文学的な数値に膨れ上がり、ほとんどのトレーダーは再起不能の損失を被って市場から退場することになります。

次のセクションでは、このマーチンゲール手法がなぜ「危険で勝てない」と言われるのか、その本質的な理由をさらに深く掘り下げていきます。

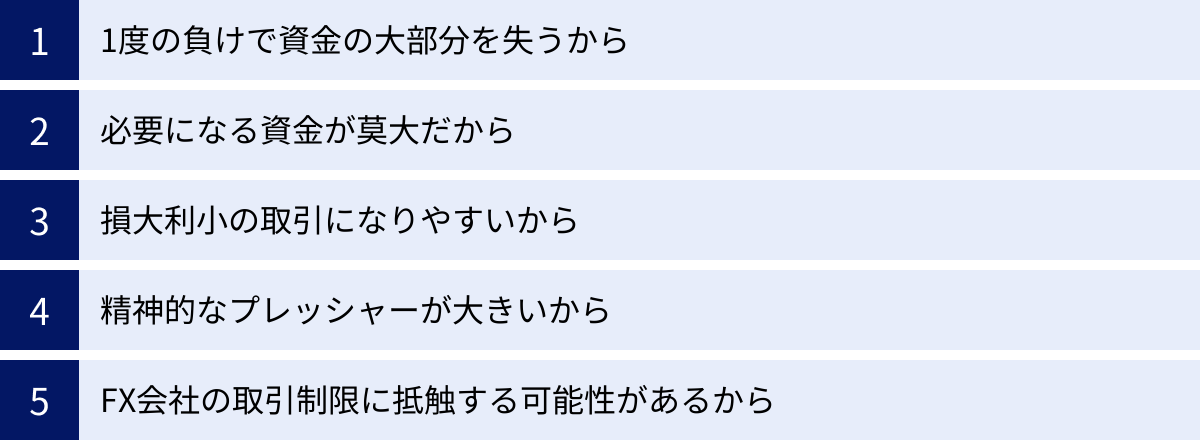

マーチンゲール手法が危険で勝てないと言われる5つの理由

前章で見たように、マーチンゲール手法は一見すると非常に強力な損失回復能力を持つように思えます。しかし、多くの経験豊富なトレーダーがこの手法に警鐘を鳴らすのには、明確な理由があります。ここでは、マーチンゲール手法が「危険で勝てない」と断じられる5つの致命的な欠点について、詳細に解説します。

① 1度の負けで資金の大部分を失うから

マーチンゲール手法における最大の危険性は、「たった一度の致命的な負け」によって、それまで積み上げてきた利益や元本の大部分、あるいはすべてを失うリスクを常に抱えている点にあります。この現象は、しばしば「コツコツドカン」と表現されます。

マーチンゲール手法では、連敗するたびに取引ロット数が倍々に増えていきます。シミュレーションで見たように、5連敗、6連敗と続くうちに、ポジションサイズは初期の何十倍、何百倍にも膨れ上がります。この状態で、資金が耐えきれなくなる最後の取引、つまり強制ロスカットが執行された瞬間、それまでの累積損失が一気に現実のものとなります。

「理論上は負けない」という言葉は、あくまで「無限の資金」という前提の上で成り立っています。しかし、現実のトレーダーの資金は有限です。どれだけ潤沢な資金を持っていたとしても、一方向に価格が動き続ける強いトレンド相場に巻き込まれれば、いずれ限界が訪れます。

例えば、リーマンショックやスイスフランショック、近年のコロナショックのような歴史的な相場変動が発生した場合、数円、時には十数円というレベルで価格が一方向に動くことがあります。このような状況で逆張りのマーチンゲール手法を使っていれば、10連敗、15連敗といった事態も十分に起こり得ます。ロット数が2の10乗(1,024倍)、2の15乗(32,768倍)と膨れ上がっていく状況を想像すれば、いかに個人投資家の資金が簡単に底を突くかが分かるでしょう。

つまり、マーチンゲール手法は、99回の小さな成功を積み重ねても、たった1回の失敗ですべてが水泡に帰すという構造的な欠陥を抱えているのです。この一発退場のリスクこそが、この手法が最も危険視される最大の理由です。長期的に市場で生き残ることを目指すトレーダーにとって、このような戦略は極めて持続可能性が低いと言わざるを得ません。

② 必要になる資金が莫大だから

マーチンゲール手法を実践するためには、想像をはるかに超える莫大な資金が必要となります。これは、前述の「一発退場リスク」と密接に関連しています。連敗に耐え、次の取引を実行するためには、2つの側面から巨額の資金が要求されます。

一つ目は、損失に耐えるための資金(余剰証拠金)です。連敗が続くと累積損失は雪だるま式に増えていきます。この含み損や確定損失に耐えうるだけの十分な資金がなければ、途中で強制ロスカットとなり、手法は破綻します。

二つ目は、次の取引を行うための必要証拠金です。FXでは、ポジションを保有するために一定の証拠金を預け入れる必要があります。取引ロット数が大きくなればなるほど、この必要証拠金も比例して増加します。マーチンゲール手法ではロット数が倍々で増えるため、必要証拠金も指数関数的に膨れ上がります。

先ほどのシミュレーションを、必要証拠金の観点から見てみましょう。

(レバレッジ25倍、1ドル=150円の場合、1ロットあたりの必要証拠金は約60,000円と仮定)

| 取引回数 | 取引ロット数 | 必要証拠金 (約) | 累積必要証拠金 (約) |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 1ロット | 60,000円 | 60,000円 |

| 2回目 | 2ロット | 120,000円 | 180,000円 |

| 3回目 | 4ロット | 240,000円 | 420,000円 |

| 4回目 | 8ロット | 480,000円 | 900,000円 |

| 5回目 | 16ロット | 960,000円 | 1,860,000円 |

| 6回目 | 32ロット | 1,920,000円 | 3,780,000円 |

| 7回目 | 64ロット | 3,840,000円 | 7,620,000円 |

| 8回目 | 128ロット | 7,680,000円 | 15,300,000円 |

| 9回目 | 256ロット | 15,360,000円 | 30,660,000円 |

| 10回目 | 512ロット | 30,720,000円 | 61,380,000円 |

この表から分かるように、わずか10連敗しただけで、次の取引(512ロット)を行うためには3,000万円以上の証拠金が必要となり、それまでの累積損失と合わせると、口座には6,000万円以上の資金がなければ耐えられません。これは、ほとんどの個人投資家にとって非現実的な金額です。

多くの初心者は、「少額から始められる」というFXの魅力に惹かれて市場に参加します。しかし、マーチンゲール手法は、その真逆を行く「莫大な資金がなければ成り立たない」手法なのです。少ない資金でこの手法を試すことは、火に油を注ぐような自殺行為に他なりません。

③ 損大利小の取引になりやすいから

FXで長期的に成功するための基本原則の一つに、「損小利大」があります。これは、一度の取引における損失を小さく抑え、利益を大きく伸ばすことを目指す考え方です。リスク・リワード・レシオ(1回の取引の平均利益 ÷ 平均損失)を1以上に保つことが、安定した収益の鍵とされています。

しかし、マーチンゲール手法は、この「損小利大」の原則とは正反対の「損大利小」という構造になっています。

シミュレーションを思い出してください。5連敗で62万円の損失リスクを背負いながら、6回目の取引でようやく手にした利益は、わずか2万円でした。これは、「非常に大きなリスク(大利)」を取って、「非常に小さなリターン(小利)」を得るという、極めて効率の悪い取引です。

マーチンゲール手法で得られる利益は、常に「最初の取引で設定した利益額」に固定されます。どれだけ連敗が続き、どれだけリスクが膨れ上がっても、最終的に得られるリターンは同じです。これは、投資やトレードの観点から見ると、極めて不合理な構造と言えます。

例えば、100万円の資金で2万円の利益を得る取引(リスク・リワードが良い場合)と、100万円を失うリスクを背負って2万円の利益を得る取引(マーチンゲール)では、どちらが賢明な判断かは火を見るより明らかです。

この損大利小の性質は、トレーダーの資金効率を著しく低下させます。多額の資金をリスクに晒しながら、得られるリターンは微々たるもの。これでは、口座資金を安定的に増やしていくことは困難です。勝率は高いかもしれませんが、たった一度の負けで全てを失うリスクと、リターンの小ささを天秤にかけると、割に合わない取引であることは明白です。

④ 精神的なプレッシャーが大きいから

トレードにおいて、メンタルの安定はパフォーマンスに直結する重要な要素です。しかし、マーチンゲール手法は、トレーダーに強烈な精神的プレッシャーを与え、冷静な判断を著しく困難にします。

負けが込むにつれて、画面上の損失額は指数関数的に膨れ上がっていきます。1万円だった損失が3万円、7万円、15万円、31万円…と増えていく過程を想像してみてください。含み損が自己資金の大きな割合を占めるようになると、多くの人はパニックに陥ります。

- 「次こそは勝てるはずだ」という根拠のない希望的観測(正常性バイアス)

- 「ここまで損失を出したのだから、今さら引けない」という過去のコストに固執する心理(サンクコスト効果、コンコルド効果)

- 損失を取り返そうと、さらに無謀なロットで取引してしまう(リベンジトレード)

これらの心理的な罠に、マーチンゲール手法を使っているトレーダーは非常に陥りやすくなります。膨れ上がる損失を前に、当初決めていた「損切りルール」や「マーチンゲール回数の上限」といったルールを破ってしまうのです。

「あと1回だけ…」「この重要なサポートラインで反発するはずだ…」といった考えが頭をよぎり、本来なら損切りすべき場面でポジションを持ち続けてしまったり、規定以上のロットでエントリーしてしまったりします。このような非合理的な判断が、最終的な破綻を招く引き金となるのです。

機械的にルール通り実行すれば勝てるはず、という考えは机上の空論です。現実のトレードでは、生身の人間が判断を下します。マーチンゲール手法がもたらす極度のストレスは、その判断を狂わせるには十分すぎるほどの威力を持っているのです。

⑤ FX会社の取引制限に抵触する可能性があるから

これは技術的な問題ですが、見過ごすことのできない重要なリスクです。マーチンゲール手法を継続していくと、FX会社が設けている取引ルール上の制限に抵触し、手法の継続が物理的に不可能になる場合があります。

多くのFX会社では、主に以下のような制限を設けています。(参照:各FX会社の公式サイト等に記載されている取引要綱)

- 1注文あたりの最大ロット数: 1回の注文で発注できる上限のロット数が決まっています。例えば、最大100ロットまでと定められている会社で、マーチンゲールを続けて128ロット、256ロットの注文を出そうとしても、システム上受け付けられません。

- 口座全体の最大保有ポジション数(ロット数): 1つの口座で同時に保有できる合計のロット数にも上限があります。この上限に達すると、新規のポジションを持つことができなくなります。

マーチンゲール手法では、連敗が続くと取引ロット数が急激に増加します。例えば、初期ロットが1ロットでも、8連敗後の9回目の取引では256ロット、10連敗後の11回目の取引では1024ロットが必要になります。多くのFX会社の最大ロット数上限は数百ロット程度に設定されていることが多いため、連敗が続くと、資金が尽きる前に、この取引制限によってマーチンゲールが続行不可能になるという事態に陥るのです。

この時点で手法は強制的に終了させられ、それまでの累積損失が確定します。トレーダーとしては「まだ資金には余裕があったのに、ルール上続けられなくて負けた」という、非常に悔しい結果を迎えることになります。

このように、マーチンゲール手法は理論的な欠陥だけでなく、現実の取引環境においても破綻するリスクを内包しています。これらの5つの理由から、マーチンゲール手法は極めて危険であり、安易に手を出すべきではない戦略であると言えるのです。

マーチンゲール手法のメリット

これまでマーチンゲール手法の数多くの危険性について解説してきましたが、それでもなお、この手法が多くのトレーダーの関心を引き、議論の対象となるのには理由があります。それは、他の手法にはない独特のメリットが存在するからです。ここでは、危険性を十分に認識した上で、マーチンゲール手法が持つ2つの主要なメリットを客観的に見ていきましょう。

理論上の勝率が高く損失を取り戻しやすい

マーチンゲール手法が持つ最大の魅力であり、多くの人々を引きつける根源となっているのが、「理論上の勝率が極めて高く、一度の勝利でそれまでの損失を一掃できる」という点です。

通常のトレード手法では、一度大きな損失を被ると、それを取り戻すためには同等かそれ以上の利益を積み重ねる必要があり、精神的にも時間的にも多大な労力を要します。損切りを繰り返す中で、自信を失い、トレードを続ける意欲が削がれてしまうことも少なくありません。

しかし、マーチンゲール手法のロジックに従えば、どれだけ連敗が続いたとしても、次の取引でロットを倍にして挑み、そして一度でも勝つことができれば、全ての累積損失は帳消しになります。それどころか、最初に狙っていた利益額をきっちりと確保できるのです。この「オールリセット機能」とも言える特性は、特に損失を抱えたトレーダーにとって、非常に魅力的に映ります。

負けが続いている苦しい状況でも、「次の1勝で全てが解決する」という希望を持つことができます。この心理的な安心感(ただし、これは破綻リスクと表裏一体の危険な安心感ですが)が、他の手法にはない独特の強みとなっています。

実際に、相場が一定の範囲を行き来するレンジ相場など、特定の条件下では、マーチンゲール手法は驚くほどの勝率を発揮することがあります。何度も小さな負けを繰り返しながらも、最終的にはプラス収支でその日を終える、といった経験をすることも可能です。

ただし、このメリットを語る上で絶対に忘れてはならないのは、これが「無限の資金」と「無限の取引機会」という非現実的な前提に基づいているという事実です。現実の市場では、資金は有限であり、FX会社の取引制限も存在します。したがって、「理論上の勝率の高さ」は、あくまで理論上の話であり、現実のトレードでその恩恵を永続的に受け続けることは不可能に近いと言えます。このメリットは、いつ破綻してもおかしくない砂上の楼閣のようなものであると理解しておく必要があります。

取引ルールがシンプルで初心者にも分かりやすい

FXで成功するためには、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、資金管理、メンタルコントロールなど、学ぶべきことが数多く存在します。特に初心者にとっては、どこから手をつけていいか分からず、複雑なチャートパターンや経済指標の解釈に戸惑ってしまうことも少なくありません。

その点、マーチンゲール手法の基本ルールは驚くほどシンプルです。

- 決まった値幅で利確・損切りする。

- 負けたら、次の取引ロットを倍にする。

- 勝ったら、ロットを最初に戻す。

この3つのルールさえ覚えてしまえば、誰でもすぐに実践することが可能です。複雑な相場分析は必要なく、エントリーやエグジットのタイミングで迷うこともありません。「上がるか下がるか」を予想し、その結果に応じて機械的に次のアクションを決めるだけです。

この単純明快さは、特にFXを始めたばかりで、まだ自分自身の取引スタイルを確立できていない初心者にとって、大きな魅力となります。裁量判断、つまりその時々の状況に応じたトレーダー自身の判断を挟む余地が少ないため、「エントリーすべきか、見送るべきか」「どこで利食い、損切りすべきか」といったトレードにおける永遠の悩みを回避できるのです。

また、このシンプルさゆえに、自動売買プログラム(EA)として組み込みやすいという特徴もあります。感情に左右されずに24時間ルール通りの取引を繰り返すEAは、マーチンゲール手法のロジックと非常に相性が良いと考える人もいます。

しかし、この「シンプルさ」は、諸刃の剣でもあります。相場の状況、例えば強いトレンドが発生しているのか、重要な経済指標の発表が近いのか、といったことを一切考慮せずに機械的にルールを適用することは、前述したような破綻リスクを自ら招き入れることに他なりません。相場環境を認識するスキルを放棄し、単純なルールに依存することは、長期的なトレーダーとしての成長を妨げる要因にもなり得ます。

結論として、マーチンゲール手法のメリットは、その強力な損失回復能力とルールの単純さに集約されます。しかし、これらのメリットは、常に「一発退場」という致命的なリスクと隣り合わせであることを決して忘れてはなりません。メリットを享受できる期間は一時的なものに過ぎず、いつか必ず訪れるであろう破綻の日に、全ての利益と資金を失う可能性が高いのです。

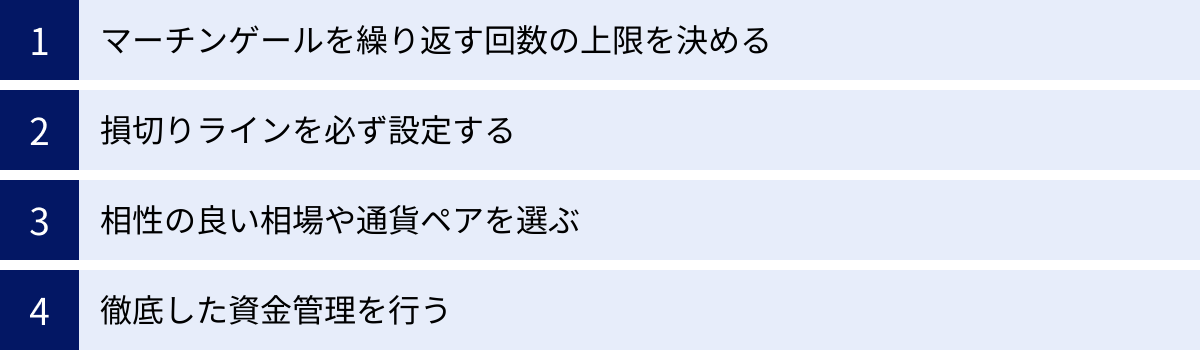

リスクを抑えてマーチンゲール手法を実践するための4つの対策

これまで解説してきた通り、マーチンゲール手法は極めて危険性が高く、基本的には推奨される戦略ではありません。しかし、そのロジックを理解した上で、どうしても戦略の一部として試してみたい、あるいはリスクを限定的にした形で応用したいと考えるトレーダーもいるかもしれません。

その場合、無策で臨むのは論外です。ここでは、もしマーチンゲール手法を実践するのであれば、破滅的な損失を避けるために最低限講じるべき4つのリスク管理対策について、具体的に解説します。これらのルールを絶対的なものとして守れないのであれば、この手法に手を出すべきではありません。

① マーチンゲールを繰り返す回数の上限を決める

マーチンゲール手法が破綻する最大の原因は、無限にロットを倍増させようとすることにあります。そこで最も重要な対策が、「マーチンゲールを繰り返す回数に厳格な上限を設ける」ことです。これを「損切り」の一形態と考え、絶対に破らないルールとして設定します。

具体的には、「〇回連敗したら、そのサイクルは失敗とみなし、一度全てのポジションを清算して、次の取引は最初のロット数に戻す」というルールを事前に決めておきます。この上限回数は、自身の資金力やリスク許容度に応じて設定しますが、一般的には3回から5回程度が現実的なラインでしょう。

例えば、「マーチンゲールは3回まで」と決めた場合の取引の流れは以下のようになります。

- 1回目: 1ロットで取引 → 負け

- 2回目: 2ロットで取引 → 負け

- 3回目: 4ロットで取引 → 負け

- ここで上限に達したため、サイクルを終了。 1回目から3回目までの合計損失(この例では初期損失の1+2+4=7倍)を受け入れる。

- 次の取引は、再び最初の1ロットからリスタートする。

このルールを設けることで、1回のマーチンゲールサイクルにおける最大損失額を事前に確定させることができます。これにより、無限に損失が膨らみ続け、一回の失敗で全資金を失うという最悪の事態を回避できます。もちろん、設定した上限回数に達すれば損失は確定しますが、その損失額は限定的であり、再起不能になることはありません。

この「回数による損切り」は、マーチンゲール手法の持つ無限のリスクに「有限」という枷をはめるための、最も効果的で必須の対策と言えます。

② 損切りラインを必ず設定する

「回数の上限」という大きな損切りルールに加えて、個々の取引における「価格による損切りライン(ストップロス注文)」の設定も不可欠です。

マーチンゲール手法は、しばしば損切りをせずに価格が戻るのを待つ「ナンピン」と混同されがちですが、これは非常に危険な考え方です。各取引は独立したものとして捉え、エントリーと同時に必ず損切り注文を入れておくべきです。

なぜなら、重要な経済指標の発表や予期せぬニュースによって、相場が一方的に大きく動くことがあるからです。このような急変動の際に損切り注文を入れていないと、想定していた損切り幅(例えば20pips)をはるかに超える大きな損失を被る可能性があります。ロット数が大きくなっているマーチンゲールの後半では、わずかな値動きの拡大が致命的なダメージにつながります。

例えば、4回目のマーチンゲール(8ロット)で、20pipsの損切りラインを想定していたとします。もしストップロス注文を入れておらず、相場が急落して50pips下落してしまった場合、損失は想定の2.5倍(16万円→40万円)に膨れ上がります。

ストップロス注文は、予期せぬ相場変動から資金を守るための最後の命綱です。マーチンゲール手法のようにリスクの高い戦略を用いるのであればなおさら、この命綱をセットしておくことはトレーダーの義務と言えるでしょう。各ポジションに対して、明確な根拠に基づいた損切りラインを設定し、それを絶対に動かさないという規律が求められます。

③ 相性の良い相場や通貨ペアを選ぶ

マーチンゲール手法は、どんな相場状況でも機能する万能な手法ではありません。むしろ、機能する場面は非常に限定的です。この手法の成功確率を少しでも高めるためには、相性の良い相場環境と通貨ペアを慎重に選ぶ必要があります。

相性が良いのはレンジ相場

マーチンゲール手法は、基本的に「逆張り」の戦略です。つまり、価格が下がったら買い、上がったら売るというアプローチを取ります。この逆張りが最も機能しやすいのが、価格が一定の範囲内(レンジ)を行ったり来たりしている「レンジ相場」です。

レンジ相場では、価格がサポートライン(下値支持線)に近づけば反発して上昇しやすく、レジスタンスライン(上値抵抗線)に近づけば反落しやすいという傾向があります。この特性を利用し、サポートライン付近で買いのマーチンゲールを仕掛けたり、レジスタンスライン付近で売りのマーチンゲールを仕掛けたりすることで、反発を捉えて利益を上げる確率を高めることができます。

逆に言えば、レンジ相場以外の環境でこの手法を使うべきではありません。

相性が悪いのはトレンド相場

マーチンゲール手法にとって、最も危険で相性が悪いのが「トレンド相場」です。トレンド相場とは、価格が一方向に強く、継続的に動き続ける相場のことを指します。

このような状況で逆張りのマーチンゲールを行うと、「下がったから買い」→「さらに下落」→「ロットを倍にして買い」→「さらに下落」というように、下落トレンドに対して買い向かい続けることになります。これは、いわば暴走するダンプカーの前に身一つで立ちはだかるようなもので、連敗が止まらなくなり、あっという間に回数上限に達するか、資金が尽きてしまいます。

したがって、「明確なトレンドが発生している場面では、絶対にマーチンゲール手法は使わない」というルールを徹底することが、破産を避ける上で極めて重要です。

ボラティリティの低い通貨ペアがおすすめ

通貨ペアの選択も重要な要素です。ボラティリティ(価格変動率)が高い通貨ペアは、マーチンゲール手法には不向きです。例えば、ポンド系の通貨ペア(GBP/JPYなど)やゴールド(XAU/USD)は、値動きが激しく、一瞬で大きな価格変動が起こることがあります。このような通貨ペアでは、設定した損切りラインに簡単に到達してしまい、連敗を重ねやすくなります。

一方で、米ドル/円(USD/JPY)やユーロ/米ドル(EUR/USD)といった主要通貨ペアは、比較的ボラティリティが低く、値動きが安定している傾向があります。このような通貨ペアを選ぶことで、予期せぬ急変動によるリスクをある程度コントロールしやすくなります。手法を試すのであれば、まずは安定した通貨ペアから始めるのが賢明です。

④ 徹底した資金管理を行う

これまで挙げた3つの対策を支える土台となるのが、「徹底した資金管理」です。これができなければ、他の対策も意味を成しません。マーチンゲール手法を用いる上で最も重要なスキルと言っても過言ではありません。

具体的には、「1回のマーチンゲール・サイクルで失う可能性のある最大損失額が、総資金の何パーセントになるか」を事前に計算し、それが許容範囲内に収まるように最初の取引ロット数を調整します。一般的に、1回のトレードにおける許容損失は総資金の2%以内が良いとされていますが、マーチンゲールでは1サイクルを1トレードと考え、最大でも5%程度に抑えるべきでしょう。

【資金管理の計算例】

- 総資金: 100万円

- 1サイクルの許容損失額: 総資金の3% = 30,000円

- マーチンゲールの上限回数: 4回

- 1回あたりの損切り幅: 20pips

この条件で、最初の取引ロット数を計算します。

上限4回で失敗した場合の合計損失は、初期損失を「1」とすると、「1 + 2 + 4 + 8 = 15倍」となります。

この15倍の損失が、許容損失額である30,000円以内に収まらなければなりません。

初期取引の最大許容損失額 = 30,000円 ÷ 15 = 2,000円

つまり、最初の取引は「20pipsの逆行で損失が2,000円になるロット数」で始めなければならない、ということです。

20pips(0.2円)の変動で2,000円の損益となる取引量は、1万通貨(1ロット)です。

(計算式: 2,000円 ÷ 0.2円 = 10,000通貨)

したがって、この資金管理ルールに基づけば、最初の取引は1ロット(1万通貨)から始めるのが上限となります。もし、もっと大きなロットで取引したいのであれば、それに合わせて総資金を増やすか、許容損失率を引き上げる(リスクを高める)しかありません。

このように、感情や期待ではなく、数学的な計算に基づいてロットサイズを決定することが、マーチンゲール手法の暴走を防ぎ、持続可能なトレーディングを行うための鍵となります。

マーチンゲール手法と他の手法との違い

マーチンゲール手法は、その独特な資金管理法から他の多くの取引手法とは一線を画しますが、特に「逆マーチンゲール法」や「ナンピン」といった手法としばしば比較されたり、混同されたりすることがあります。これらの手法との違いを正確に理解することは、各戦略のメリット・デメリットを把握し、自身のトレードスタイルに合ったものを選ぶ上で非常に重要です。

逆マーチンゲール法(パーレー法)との違い

逆マーチンゲール法は、その名の通り、マーチンゲール法とは全く逆のロジックでロットサイズを調整する手法です。カジノの世界では「パーレー法」とも呼ばれ、こちらも古くから知られるベッティングシステムの一つです。

そのルールは、「勝ったら次の取引のロット数を倍にし、負けたら最初のロット数に戻す」というものです。

- マーチンゲール法: 負けたら倍プッシュ → 損失の早期回収を目指す

- 逆マーチンゲール法: 勝ったら倍プッシュ → 利益の最大化を目指す

この手法の最大の目的は、少ない損失リスクで、連勝した際に利益を指数関数的に伸ばすことにあります。例えば、1ロットで勝ったら次は2ロット、さらに勝ったら4ロット、8ロットと増やしていきます。連勝が続けば、少ない初期投資から非常に大きなリターンを得ることが可能です。そして、一度でも負けた場合、失うのは「最初の取引でリスクに晒した資金のみ」であり、それまでに得た利益がなくなるだけで、口座資金に大きなダメージはありません。

この性質から、逆マーチンゲール法は「損小利大」を実現するための攻撃的な手法と言え、特に強いトレンドが発生している相場でトレンド方向に沿ってエントリーする「トレンドフォロー戦略」と非常に相性が良いです。

両者の違いをまとめると、以下の表のようになります。

| 項目 | マーチンゲール法 | 逆マーチンゲール法(パーレー法) |

|---|---|---|

| ロット変更のタイミング | 負けた時にロットを増やす | 勝った時にロットを増やす |

| ロットの変更方法 | 倍にする | 倍にする |

| 主な目的 | 損失の回収と小さな利益の確保 | 利益の拡大 |

| 資金の増減 | コツコツ勝ち、一度の大きな負けで大損失 | 小さな負けを繰り返し、連勝で大きな利益 |

| リスク・リワード | 損大利小 | 損小利大 |

| 相性の良い相場 | レンジ相場(逆張り) | トレンド相場(順張り) |

| 心理的プレッシャー | 負けが続くと損失額の増大に苦しむ | 勝ちが続くと「いつ利益を確定させるか」で悩む |

このように、マーチンゲール法と逆マーチンゲール法は、ロットを倍にするという点は共通していますが、その目的、リスク特性、適した相場環境は正反対です。守りのマーチンゲール、攻めの逆マーチンゲールと覚えると分かりやすいかもしれません。

ナンピンとの違い

「ナンピン(難平)」は、マーチンゲール手法と最も混同されやすい手法の一つです。両者には「価格が不利な方向に動いたときにポジションを追加する」という共通点がありますが、その目的と実行方法には明確な違いがあります。

ナンピンとは、保有しているポジションが含み損を抱えた際に、さらに同じ方向のポジションを買い増し(または売り増し)していく手法です。その主な目的は、ポジション全体の平均取得単価(平均建値)を有利な価格に引き下げる(または引き上げる)ことにあります。

例えば、1ドル=150円で1ロットの買いポジションを持った後、149円まで下落したとします。この時点で1ロットを買い増し(ナンピン買い)すると、合計2ロットのポジションの平均取得単価は149.50円になります。これにより、価格が149.50円まで戻るだけで損益がトントンになり、150円まで戻らなくても利益を出せる可能性が生まれます。

マーチンゲール法とナンピンの違いを整理してみましょう。

| 項目 | マーチンゲール法 | ナンピン |

|---|---|---|

| ポジション追加のタイミング | 損失が確定した後の「次の独立した取引」 | 含み損を抱えている状態での「既存ポジションへの追加」 |

| ロットの増やし方 | 原則として倍にするという明確なルールがある | 任意(同ロット、半分のロットなど裁量の余地が大きい) |

| ポジションの関係 | 各取引は独立しており、損益は個別に計算 | 全てのポジションが一体となり、平均取得単価で管理 |

| 平均取得単価 | 変わらない(各取引は別々のエントリー価格を持つ) | 変わる(追加するごとに有利な方向へ移動する) |

| 損切り | 各取引ごとに損切りを設定し、負けを確定させる | ポジション全体で損切りを考えるため、損切りが遅れがち |

最大の違いは、マーチンゲールが「損切りを前提とした上で、次の取引で取り返す」手法であるのに対し、ナンピンは「損切りをせず、価格の反転を待つ」ことを前提とした手法である点です。

ただし、実際には両者を組み合わせた「ナンピンマーチン」という、さらにハイリスクな手法も存在します。これは、含み損を抱えた状態で、さらにロットを倍にしてポジションを追加していくというものです。これはマーチンゲールとナンピンの悪い部分を掛け合わせたような手法であり、相場が反転しなかった場合には破滅的な損失につながるため、絶対に避けるべき戦略と言えます。

マーチンゲール、逆マーチンゲール、ナンピンは、いずれも資金管理が極めて重要な手法です。それぞれの違いを正しく理解し、そのリスクを把握することが、賢明なトレーダーへの第一歩となります。

マーチンゲール手法に関するよくある質問

マーチンゲール手法はその特殊な性質から、多くのトレーダーが疑問や不安を抱きます。ここでは、この手法に関して特によく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。

マーチンゲール手法はFX会社で禁止されていますか?

この質問は非常に多く寄せられますが、結論から言うと、「マーチンゲール手法そのもの」を名指しで禁止しているFX会社は、ほとんどありません。

FX会社が利用規約で禁止しているのは、主に以下のような行為です。

- サーバーに過度な負荷をかける、極端に高頻度な取引(HFTなど)

- 複数のFX会社や複数口座を利用した、ゼロカットシステムを悪用するような両建て取引

- レートの遅延やシステムの脆弱性を狙った取引

マーチンゲール手法は、これらの禁止行為に直接該当するものではありません。したがって、トレーダーが自身の口座内でマーチンゲール手法を用いて取引すること自体は、規約違反にはならないのが一般的です。

しかし、「禁止されていないから安全」というわけでは決してありません。注意すべきは、前述した「FX会社の取引制限」です。

- 最大取引ロット数の制限

- 最大保有ポジション数の制限

マーチンゲール手法は連敗が続くとロット数が指数関数的に増加するため、これらの上限に達してしまう可能性があります。上限に達すれば、それ以上ロットを増やして取引を続けることは物理的に不可能となり、手法は破綻します。これはFX会社による「禁止」ではなく、取引システムの「仕様」によるものです。

また、一部のFX会社では、自動売買(EA)の利用規約において、サーバーに負荷をかける可能性のある特定のロジック(高頻度でのマーチンゲールなど)に言及している場合があります。

したがって、最終的な判断は、利用を検討しているFX会社の公式サイトで取引要綱や利用規約を自身で熟読し、確認することが不可欠です。不明な点があれば、カスタマーサポートに直接問い合わせるのが最も確実な方法です。

マーチンゲール手法を使ったEA(自動売買)は有効ですか?

マーチンゲール手法はルールが非常にシンプルなため、プログラミングとの相性が良く、このロジックを組み込んだ自動売買プログラム(EA)は世の中に数多く存在します。これらのEAは、「勝率99%!」といった魅力的なキャッチコピーで販売・配布されていることも少なくありません。

では、マーチンゲール手法を使ったEAは本当に有効なのでしょうか。これにはメリットとデメリットの両側面があります。

【メリット】

- 感情の排除: EAの最大の利点は、人間の感情を完全に排除し、設定されたルール通りに24時間取引を淡々と実行できる点です。マーチンゲール手法の最大の敵である「恐怖」や「希望的観測」といった心理的プレッシャーから解放され、ルールを破ってしまうリスクを防げます。

- 機会損失の防止: 仕事中や睡眠中など、自身がチャートを見られない時間帯でも、EAが自動で取引機会を捉えてくれます。

【デメリット】

- 相場の急変に対応できない: EAはあくまで過去のデータに基づいて作られたプログラムです。リーマンショック級の金融危機や、重要な経済指標発表後の予測不能な値動きなど、過去のパターンから逸脱した相場の急変には対応できません。 トレンド相場で一方的に損失を膨らませ続け、最終的に口座を破綻させるケースが後を絶ちません。

- バックテストの過信は危険: 販売されているEAの多くは、過去の特定の期間において最も良い成績が出るようにパラメータを最適化(カーブフィッティング)したバックテスト結果を提示しています。しかし、過去の相場で勝てたからといって、未来の相場で勝てる保証はどこにもありません。 実際のリアル相場で運用(フォワードテスト)すると、バックテストとは似ても似つかない悲惨な結果になることが頻繁にあります。

- 内在するリスクは同じ: たとえEAを使っても、マーチンゲール手法が内包する「コツコツドカン」のリスクが消えるわけではありません。むしろ、24時間稼働している分、いつの間にか大きな損失を抱え、気づいたときには手遅れになっているという危険性すらあります。

結論として、マーチンゲール手法を用いたEAは、短期的には素晴らしいパフォーマンスを見せることがあっても、長期的には一度の大きなドローダウン(損失)で全てを失う可能性が非常に高い、極めてハイリスクなツールであると認識すべきです。

もし利用を検討する場合は、そのEAのロジック、最大ドローダウン、推奨証拠金、リスク設定などを完全に理解し、「いつかは破綻する可能性がある」ことを覚悟の上で、失っても構わないと思える範囲の資金で運用する必要があります。「EAを稼働させておけば楽に儲かる」といった安易な考えで手を出すのは、絶対に避けるべきです。

まとめ:マーチンゲール手法はリスクを理解した上で慎重に検討しよう

本記事では、FXにおけるマーチンゲール手法について、その基本的な仕組みから、なぜ「危険で勝てない」と言われるのか、具体的な理由、メリット、そしてリスクを抑えるための対策まで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

マーチンゲール手法の核心は、「負けたら取引ロットを倍にする」というシンプルなルールにあり、理論上は一度の勝ちで全ての損失を取り戻せるという強力な魅力を持っています。この単純明快さと損失回復能力が、多くのトレーダー、特に初心者の関心を引く理由です。

しかし、その魅力的な側面の裏には、無視できない致命的なリスクが潜んでいます。「理論上は負けない」という言葉は、あくまで「無限の資金」と「無限の取引機会」という、現実には存在しない前提に支えられた幻想に過ぎません。現実のトレードでは、以下の5つの理由により、極めて危険な手法となります。

- 一発退場のリスク: 99回の成功も、たった1回の致命的な負け(強制ロスカット)で全てを失います。

- 莫大な必要資金: 連敗に耐え、取引を続けるためには、個人投資家のレベルをはるかに超える資金が必要です。

- 損大利小の構造: 非常に大きなリスクを取るにもかかわらず、得られるリターンは常に最初の利益分のみという、極めて非効率な取引です。

- 強烈な精神的プレッシャー: 膨れ上がる損失を前に冷静な判断は困難になり、ルールを破ってさらなる損失を招きがちです。

- FX会社の取引制限: 資金が尽きる前に、最大ロット数などの制限によって手法の継続が不可能になる可能性があります。

これらのリスクを考慮すると、マーチンゲール手法は、長期的に安定して資産を形成していくための戦略としては、全く適していないと言わざるを得ません。

もし、それでもこの手法のロジックを戦略の一部として取り入れたいと考えるのであれば、本記事で紹介したリスク対策を絶対的なルールとして遵守する必要があります。

- マーチンゲール回数の上限設定(3~5回が目安)

- 各取引での損切り注文(ストップロス)の徹底

- レンジ相場やボラティリティの低い通貨ペアなど、相性の良い環境の選択

- 1サイクルあたりの最大損失を総資金の数%に抑える、厳格な資金管理

これらの対策は、マーチンゲール手法の無限のリスクを有限に抑え、一発退場を避けるための最低限の安全装置です。

結論として、特にFX初心者や、確立された資金管理ルールを持たないトレーダーは、マーチンゲール手法に安易に手を出すべきではありません。 まずは、リスク・リワードのバランスが取れた、持続可能な取引手法を学び、実践することをおすすめします。FX市場で長く生き残り、成功を収めるためには、一攫千金を狙うハイリスクな賭けではなく、規律に基づいた着実なトレードを積み重ねていくことが何よりも重要です。マーチンゲール手法は、その危険性を完全に理解し、コントロールできると確信した場合にのみ、自己責任において慎重に検討すべき選択肢なのです。