FX(外国為替証拠金取引)を始めるにあたり、誰もが最初に向き合うことになるのが「為替レート」です。ニュースで「1ドル150円」といった言葉を耳にすることはあっても、その数字がFX取引において具体的に何を意味し、どのように利益や損失に関わってくるのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。

為替レートは、単なる数字の羅列ではありません。その背景には、世界中の経済活動や人々の思惑が複雑に絡み合っています。この為替レートの仕組みを理解することは、FXで安定した成果を目指すための羅です。レートの見方を知り、なぜ変動するのかを学ぶことで、闇雲な取引から脱却し、根拠に基づいた戦略的なトレードへの第一歩を踏み出せます。

この記事では、FX初心者の方に向けて、為替レートの基本的な概念から、その見方、変動する仕組み、そして取引における重要性まで、網羅的かつ丁寧に解説します。さらに、レートの将来を予測するための分析手法や、取引する上での注意点、学習に役立つFX会社まで紹介します。

この記事を最後まで読めば、為替レートに関する疑問が解消され、自信を持ってFXの世界に飛び込むための知識が身につくでしょう。

目次

為替レートとは?

まず、FX取引の根幹をなす「為替レート」そのものが何であるかを正確に理解することから始めましょう。為替レートは、国際的な取引や経済ニュースを理解する上で欠かせない基本的な概念です。

2つの国の通貨を交換するときの比率

為替レートとは、簡単に言えば「ある国の通貨と、別の国の通貨を交換するときの取引価格(交換比率)」のことです。 正式には「外国為替相場」や「通貨レート」とも呼ばれます。

例えば、テレビのニュースやインターネットで「1ドル=150円」という表示を見たことがあるでしょう。これは、「1米ドル」と「150日本円」が同じ価値を持つという意味です。つまり、1米ドルを手に入れるためには150円が必要であり、逆に1米ドルを売れば150円が手に入るという関係性を示しています。

この比率は常に一定ではありません。世界経済の状況や各国の金融政策など、様々な要因によって刻一刻と変動しています。例えば、昨日まで「1ドル=150円」だったレートが、今日には「1ドル=151円」になることもあれば、「1ドル=149円」になることもあります。この変動が、FX取引で利益や損失が生まれる源泉となります。

円高と円安の概念

為替レートの変動を理解する上で重要なのが、「円高」と「円安」の概念です。これはFXだけでなく、海外旅行や輸入品の購入など、私たちの生活にも密接に関わっています。

- 円高

「1ドル=150円」から「1ドル=140円」になった場合を考えてみましょう。以前は1ドルを手に入れるのに150円必要だったのが、140円で済むようになりました。これは、日本円の価値が米ドルに対して相対的に高くなったことを意味します。これを「円高(ドル安)」と呼びます。円高になると、少ない円で外貨建ての商品やサービスを購入できるため、海外旅行に行ったり、輸入品を買ったりする際には有利になります。 - 円安

逆に、「1ドル=150円」から「1ドル=160円」になった場合、1ドルを手に入れるのにより多くの円(160円)が必要になります。これは、日本円の価値が米ドルに対して相対的に低くなったことを意味します。これを「円安(ドル高)」と呼びます。円安になると、日本の製品は海外の消費者にとって安くなるため、輸出企業にとっては追い風となります。

FX取引では、この円高・円安の動きを予測し、レートが安いときに買って高いときに売る(または高いときに売って安いときに買い戻す)ことで利益を狙います。例えば、1ドル150円のときに米ドルを買い、1ドル151円の円安になったタイミングで売れば、1ドルあたり1円の利益が得られる、という仕組みです。

FXは「外国為替証拠金取引」の略称

次に、本題であるFXについて解説します。FXとは「Foreign Exchange」の略で、日本語では「外国為替証拠金取引」と呼ばれます。 その名の通り、異なる2国間の通貨を売買し、その差額によって利益を狙う金融商品です。

先ほどの例で言えば、「米ドル/日本円」のペアを取引する場合、将来円安(ドル高)になると予測すれば米ドルを「買い」、円高(ドル安)になると予測すれば米ドルを「売り」から取引を開始します。そして、予測通りの方向にレートが動いた時点で決済(反対売買)することで、その値幅が利益となります。もちろん、予測が外れれば損失が発生します。

証拠金取引とは?

FXの名称に含まれる「証拠金取引」という言葉も重要なポイントです。これは、取引したい金額の全額を用意するのではなく、FX会社に「証拠金(しょうこきん)」と呼ばれる担保を預けることで、その証拠金の何倍もの金額の取引が可能になる仕組みを指します。

この仕組みを「レバレッジ(てこの原理)」と呼びます。例えば、10万円の証拠金を預けてレバレッジを10倍に設定すると、100万円分の取引が可能になります。レバレッジを活用することで、少ない資金でも大きな利益を狙えるのがFXの大きな魅力の一つです。しかし、同時に損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理が非常に重要になります。このレバレッジについては、後の章で詳しく解説します。

為替レートは、FXという舞台で利益を生み出すための主役です。その基本的な意味合いと、円高・円安の概念、そしてFXが為替レートの変動を利用した証拠金取引であることを理解することが、成功への第一歩と言えるでしょう。

FX為替レートの基本的な見方

為替レートの概要を理解したところで、次にFXの取引画面で実際に表示されるレートの具体的な見方を学びましょう。FXのレート表示には、初心者の方が戸惑いやすい独自のルールや用語が存在します。これらを一つずつ丁寧に解説していきます。

Bid(売値)とAsk(買値)の2つの価格で表示される

FXの取引ツールを開くと、為替レートが1つの価格ではなく、2つの価格で表示されていることに気づくでしょう。これは「Bid(ビッド)」と「Ask(アスク)」と呼ばれ、それぞれ「売値」と「買値」を意味します。

| 用語 | 意味 | 投資家の取引 |

|---|---|---|

| Bid(ビッド) | 売値 | 投資家が通貨を売るときに適用される価格 |

| Ask(アスク) | 買値 | 投資家が通貨を買うときに適用される価格 |

重要なのは、これらの価格は「投資家側から見た」価格であるということです。 FX会社側から見れば、Bidは「買い取る価格」、Askは「販売する価格」となります。

例えば、米ドル/円のレートが以下のように表示されているとします。

- Bid: 150.000

- Ask: 150.003

この場合、あなたが米ドルを買いたい(新規で買い注文を出す)ときには、Ask価格の150.003円が適用されます。逆に、保有している米ドルを売りたい(買いポジションを決済する、または新規で売り注文を出す)ときには、Bid価格の150.000円が適用されます。

常に Ask(買値) > Bid(売値) という関係になっており、この価格差が次に説明する「スプレッド」となります。なぜ2つの価格が必要かというと、この差額がFX会社の収益の一部となるためです。投資家は常に少し不利な価格で取引を始めることになる、と理解しておきましょう。

通貨ペアの表記ルール

FXでは、必ず2つの国の通貨をペアにして取引します。この組み合わせを「通貨ペア」と呼びます。通貨ペアの表記には世界共通のルールがあります。

通貨ペアは「基軸通貨 / 決済通貨」の形式で表記されます。

- 基軸通貨(左側の通貨): 取引の主役となる通貨です。売買の基準となります。

- 決済通貨(右側の通貨): 基軸通貨を売買する際に、決済(支払い・受け取り)に使われる通貨です。

例えば、最もメジャーな通貨ペアである「USD/JPY」の場合、

- 基軸通貨: USD(米ドル)

- 決済通貨: JPY(日本円)

となります。このときのレートが「150.00」であれば、それは「1基軸通貨(1米ドル)を、150.00決済通貨(150.00日本円)で交換できる」ことを意味します。

つまり、「USD/JPYを買う」という行為は、「日本円を売って米ドルを買う」ことと同じ意味になります。逆に「USD/JPYを売る」は、「米ドルを売って日本円を買う」ことを指します。

主な通貨ペアの種類

通貨ペアは数多く存在しますが、取引量や特徴によって大きく3つに分類されます。

- メジャー通貨(ドルストレート):

米ドル(USD)が絡む通貨ペアのことです。世界の基軸通貨である米ドルが含まれるため、取引量が非常に多く、流動性が高いのが特徴です。値動きが比較的安定しており、スプレッドも狭い傾向があるため、初心者にもおすすめです。- 例: USD/JPY(ドル円)、EUR/USD(ユーロドル)、GBP/USD(ポンドドル)

- クロス通貨(クロス円など):

米ドルを含まない通貨ペアのことです。特に日本円が絡むものは「クロス円」と呼ばれます。クロス通貨のレートは、実際にはドルストレートのレートを介して計算されています(例: EUR/JPYのレートは、EUR/USDとUSD/JPYのレートから算出)。- 例: EUR/JPY(ユーロ円)、GBP/JPY(ポンド円)、AUD/JPY(豪ドル円)、EUR/GBP(ユーロポンド)

- マイナー通貨(エキゾチック通貨):

メジャー通貨以外の、新興国などの通貨が絡むペアです。取引量が少なく流動性が低いため、スプレッドが広く、価格変動が激しくなりやすい傾向があります。高いリターンを狙える可能性がある一方で、リスクも非常に高いため、初心者にはあまり向いていません。- 例: USD/TRY(ドルトルコリラ)、USD/ZAR(ドル南アフリカランド)、USD/MXN(ドルメキシコペソ)

スプレッドとは売値と買値の価格差のこと

先ほど少し触れましたが、「スプレッド」はFX取引において非常に重要な概念です。

スプレッドとは、同じ時点におけるAsk(買値)とBid(売値)の価格差のことです。 これはFX取引における実質的な取引コストとなります。

例えば、USD/JPYのレートが

- Ask(買値): 150.003円

- Bid(売値): 150.000円

であった場合、その差額である「0.003円」がスプレッドです。

この状態で米ドルを買った(150.003円)直後にすぐ売ったとしても、売値は150.000円なので、0.003円の損失が発生します。つまり、取引を開始した瞬間、投資家はスプレッド分のマイナスからスタートすることになります。このスプレッド分を上回る値動きがあって初めて、利益が出ることになります。

したがって、スプレッドは狭ければ狭いほど、投資家にとって有利(取引コストが低い)ということになります。FX会社を選ぶ際には、このスプレッドの狭さが重要な比較ポイントの一つとなります。

ただし、スプレッドは常に固定ではありません。早朝や経済指標の発表時など、市場の流動性が低下するタイミングでは、スプレッドが通常よりも広がる(拡大する)ことがあるため注意が必要です。

値動きの単位「pips(ピップス)」とは

為替レートの変動幅を表す際に使われる、FXならではの単位が「pips(ピップス)」です。Percentage In Pointの頭文字をとったもので、どの通貨ペアでも共通の単位で値動きを把握するために使われます。

pipsは、為替レートの最小変動単位を指します。

通貨ペアによって、1pipsが示す小数点の位置が異なります。

- 対円通貨(クロス円など、JPYが決済通貨のペア):

1pips = 0.01円(1銭) となるのが一般的です。

例: USD/JPYのレートが150.00円から150.01円に動いた場合、「1pips上昇した」と表現します。 - 対円以外の通貨(ドルストレートなど):

1pips = 0.0001ドル(またはユーロなど) となるのが一般的です。

例: EUR/USDのレートが1.0800ドルから1.0801ドルに動いた場合、「1pips上昇した」と表現します。

なぜpipsという単位を使うのでしょうか。それは、異なる通貨ペアの損益を同じ土俵で比較しやすくするためです。「USD/JPYで50銭の利益」と「EUR/USDで0.0050ドルの利益」と言われてもピンときませんが、「どちらも50pipsの利益」と表現すれば、どのくらいの値幅を取れたのかが直感的に理解できます。

pipsの理解は、利益目標や損切りラインの設定、リスク管理を行う上で不可欠です。「今回の取引では20pipsの利益を狙おう」「損失が10pipsに達したら損切りしよう」といった具体的な戦略を立てる際に、このpipsという単位が共通言語となります。

為替レートが決まる仕組み

日々変動を続ける為替レートは、一体どのような仕組みで決まっているのでしょうか。その根源的なメカニズムを理解することは、今後の値動きを予測する上で非常に重要です。

通貨の需要と供給のバランスで決まる

為替レートが変動する最も基本的な原則は、モノの値段が決まるのと同じ「需要と供給のバランス」です。 ある通貨を「買いたい」という需要が、「売りたい」という供給を上回ればその通貨の価値は上がり(通貨高)、逆に供給が需要を上回れば価値は下がります(通貨安)。

これを米ドルと日本円の関係で考えてみましょう。

- 円安(ドル高)になるケース

世界中の投資家や企業が、何らかの理由で「日本円を売って米ドルを買いたい」と考える人が増えたとします。例えば、アメリカの景気が非常に良く、金利も高い状況だとします。この場合、米ドルで資産を持っていた方が有利だと考える人が増えるため、米ドルへの需要が高まります。米ドルを買いたい(需要) > 米ドルを売りたい(供給) という状況になり、米ドルの価値が上昇します。これが円安・ドル高です。 - 円高(ドル安)になるケース

逆に、日本の景気が良く、日本の製品やサービスを海外の人がたくさん買いたいと思ったとします。その代金を支払うためには、自国の通貨を売って日本円を買う必要があります。このとき、日本円を買いたい(需要) > 日本円を売りたい(供給) という状況になり、日本円の価値が上昇します。これが円高・ドル安です。

このように、為替レートは2つの通貨の綱引きのようなもので、どちらの通貨がより魅力的か、より多くの人に求められているかによって決まります。FXトレーダーは、この需要と供給に影響を与える様々な要因を分析し、どちらの綱が強くなるかを予測して取引を行うのです。

取引はインターバンク市場が中心

では、この通貨の需要と供給が出会い、実際に価格が決定される場所はどこなのでしょうか。それが「インターバンク市場(銀行間市場)」です。

インターバンク市場とは、その名の通り、世界中の銀行や金融機関が相互に通貨の売買を行う、巨大なネットワーク市場のことです。特定の取引所のような物理的な場所があるわけではなく、電話や電子取引システムを通じて、24時間絶え間なく取引が行われています。

世界の主要な金融市場である東京、ロンドン、ニューヨークなどがリレー形式で開いていくため、インターバンク市場は土日を除いて眠ることがありません。これが、FXが24時間取引できる理由です。

私たち個人投資家は、このインターバンク市場に直接参加することはできません。ではどうやって取引しているのかというと、FX会社(リテールFXブローカー)を介して取引に参加しています。

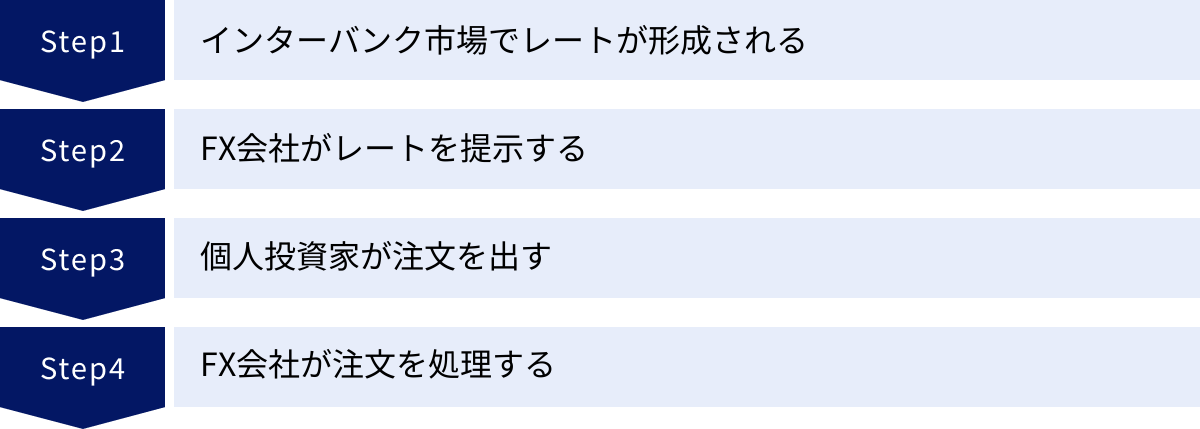

その仕組みは以下のようになっています。

- インターバンク市場でレートが形成される:

世界中の大手銀行が巨大な金額の通貨を売買し、基準となる為替レート(インターバンク・レート)が形成されます。 - FX会社がレートを提示する:

FX会社は、このインターバンクレートを元にして、自社の利益となるスプレッドを上乗せ(または差し引いて)したレートを、私たち個人投資家に提示します。これが先ほど説明したBid(売値)とAsk(買値)です。 - 個人投資家が注文を出す:

私たちは、FX会社が提示したレートを見て、買い注文や売り注文を出します。 - FX会社が注文を処理する:

FX会社は、投資家からの注文を受け、その注文を処理します。注文の処理方法にはいくつかの方式がありますが、多くの場合、他の投資家の反対注文と相殺したり、自社で一旦ポジションを保有したり、あるいはインターバンク市場のカバー先金融機関に注文を流したりします。

つまり、私たちが普段目にしているFXのレートは、インターバンク市場という巨大な卸売市場の価格をベースに、FX会社という小売店が少しだけ利幅を乗せて販売している価格、とイメージすると分かりやすいでしょう。この大元の市場の原理が需要と供給であるため、為替レートを予測するには、その需要と供給を動かす要因を知ることが不可欠となります。

為替レートが変動する主な要因

為替レートを動かす「需要と供給」。では、その需要と供給は具体的にどのような出来事や情報によって変化するのでしょうか。ここでは、為替レートに影響を与える主要な要因を7つに分けて詳しく解説します。これらの要因を理解することは、相場の先行きを読む「ファンダメンタルズ分析」の基礎となります。

金融政策と金利差

為替レートに最も大きな影響を与える要因の一つが、各国の中央銀行が決定する「金融政策」、特に「政策金利」です。 金利とは、お金のレンタル料のようなものです。金利が高い通貨は、持っているだけで多くの利息がもらえるため、世界中の投資家から人気が集まり、買われやすくなります。

- 利上げ: 中央銀行が政策金利を引き上げること。景気の過熱を抑え、インフレを抑制する目的で行われます。利上げされた国の通貨は、より高い金利収入が期待できるため、需要が高まり、通貨高の要因となります。

- 利下げ: 政策金利を引き下げること。景気を刺激する目的で行われます。利下げされた国の通貨は、金利収入の魅力が薄れるため、需要が減少し、通貨安の要因となります。

例えば、米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)が利上げを発表し、日本の中央銀行である日本銀行が金利を据え置いた(ゼロ金利政策を維持した)とします。この場合、日米の金利差が拡大するため、より金利の高い米ドルを買って、金利の低い日本円を売る動きが活発になります。その結果、米ドルの需要が増加し、為替レートは円安・ドル高の方向に進みやすくなります。

このように、2国間の金利差は、為替レートの方向性を決定づける非常に重要な要素です。そのため、世界中のトレーダーは各国中央銀行の金融政策決定会合(日本の日銀金融政策決定会合や米国のFOMCなど)の結果や、その後の総裁会見での発言に固唾をのんで注目しています。

経済指標の発表

各国の政府や中央銀行が定期的に発表する「経済指標」も、為替レートを大きく動かす要因です。 経済指標は、その国の経済状況を示す健康診断書のようなもので、結果が市場の予想と大きく異なると、サプライズとなって為替レートの急変動を引き起こします。

特に注目度の高い経済指標には以下のようなものがあります。

| 経済指標名 | 発表国 | 内容と影響 |

|---|---|---|

| 雇用統計 | 米国など | 失業率や非農業部門雇用者数など、雇用の状況を示す。景気の先行指標とされ、特に米国の雇用統計は最も注目度が高い。結果が良いと景気回復期待から通貨高につながりやすい。 |

| 国内総生産(GDP) | 各国 | 一定期間内に国内で生み出されたモノやサービスの付加価値の合計。国の経済成長率を示す最も重要な指標。結果が良いと通貨高要因。 |

| 消費者物価指数(CPI) | 各国 | 消費者が購入するモノやサービスの価格変動を示す。インフレ率を測る重要な指標で、金融政策の方向性を占う上で注目される。数値が高いとインフレ懸念から利上げ観測が高まり、通貨高につながることがある。 |

| 小売売上高 | 米国など | 個人消費の動向を示す。GDPの大きな割合を占める個人消費の強弱がわかり、景気動向を測る上で重要。結果が良いと景気期待から通貨高要因。 |

| 貿易収支 | 各国 | 輸出額から輸入額を差し引いたもの。黒字(輸出>輸入)が大きいと、代金決済のための自国通貨買い需要が増え、通貨高要因となりやすい。 |

これらの経済指標は、発表される日時が事前に「経済指標カレンダー」で公開されています。トレーダーはカレンダーをチェックし、重要な指標の発表前後はポジションを調整するなどして、価格の急変動に備えます。

景気の動向

金利や経済指標と密接に関連しますが、より大きな視点での「景気の動向」も為替レートを左右します。一般的に、景気が良い国の通貨は買われやすく、景気が悪い国の通貨は売られやすい傾向があります。

景気が良いと、企業の業績が向上し、株価が上昇します。海外の投資家は、その国の株式市場に投資するために、自国通貨を売ってその国の通貨を買う必要があります。この動きが、通貨高を後押しします。また、景気の良さは将来的な利上げ観測にもつながり、金利差の面からも通貨が買われやすくなります。

逆に、景気後退(リセッション)懸念が高まると、株価は下落し、海外からの投資資金が流出します。さらに、中央銀行は景気を下支えするために利下げに踏み切る可能性が高まるため、通貨は売られやすくなります(通貨安)。

貿易収支

国の「輸出」と「輸入」の差額である「貿易収支」も、為替の需給に直接的な影響を与えます。

- 貿易黒字国: 輸出額が輸入額を上回っている国。日本の自動車メーカーが米国に車を輸出すると、代金として米ドルを受け取ります。その米ドルを日本国内で使うためには、米ドルを売って日本円に両替する必要があります。この「円買い」の需要が、円高要因となります。

- 貿易赤字国: 輸入額が輸出額を上回っている国。米国が日本から車を輸入する場合、代金を支払うために米ドルを売って日本円を買う必要があります。これは米国側から見れば自国通貨(ドル)売りとなり、ドル安要因となります。

長期的には、貿易収支の黒字が続けばその国の通貨は強くなる傾向があり、赤字が続けば弱くなる傾向があるとされています。

政府や中央銀行の要人発言

政府高官や中央銀行の総裁、理事など、「要人」の発言は、市場に大きな影響を与えることがあります。彼らの発言は、将来の金融政策や経済政策の方向性を示唆することが多く、市場参加者はその一言一句から意図を読み取ろうとします。

特に、中央銀行総裁の発言は重要です。今後の金融政策について、利上げに前向きな「タカ派的」な発言が出れば通貨は買われやすく、利下げや金融緩和に前向きな「ハト派的」な発言が出れば通貨は売られやすくなります。

時には、為替レートの行き過ぎた変動を牽制するために、「為替介入」を示唆するような発言が政府や財務省の要人から出ることもあります。こうした発言だけでも、市場の警戒感を高め、レートの動きを一時的に反転させる力を持っています。

地政学的リスク(紛争や政局など)

戦争、紛争、テロ、大規模な自然災害、あるいは特定の国での政情不安といった「地政学的リスク」が高まると、投資家はリスクを避ける行動をとります。これを「リスクオフ」の動きと呼びます。

リスクオフの局面では、投資家は株式や新興国通貨といったリスクの高い資産を売り、より安全だと考えられている資産にお金を移します。このような「安全資産」とされる通貨の代表格が、米ドル、スイスフラン、そして日本円です。

何らかの地政学的リスクが発生すると、これらの安全通貨が買われる傾向があります。これを「有事のドル買い」や「有事の円買い」と呼びます。そのため、世界情勢が不安定になると、日本の経済状況とは直接関係なく、リスク回避の動きから円高が進むことがあります。

投資家の市場心理

最後に、これまで挙げたような明確な要因がなくても、市場に参加している大勢の投資家の「心理(センチメント)」だけで為替レートが動くこともあります。

市場が全体的に楽観的なムード(リスクオン)に包まれているときは、投資家は積極的にリスクを取ろうとするため、豪ドルやNZドルといった高金利通貨や、新興国通貨が買われやすくなります。

逆に、悲観的なムード(リスクオフ)が広がると、先述の通り、安全資産とされる円やドル、スイスフランに資金が向かいます。

また、「もうそろそろ上がりすぎだろう」という集団心理から利益確定の売りが出たり、「このラインを割ったら下落が加速しそうだ」という思惑から損切りの売りが集中したりすることで、レートが大きく動くこともあります。テクニカル分析は、こうした投資家心理が作り出すチャートのパターンを読み解く手法とも言えます。

これらの7つの要因は、単独で動くのではなく、複雑に絡み合いながら為替レートを形成しています。FXで成功するためには、これらの要因に常にアンテナを張り、総合的に市場環境を判断する能力が求められます。

FX取引における為替レートの重要性

ここまで為替レートの見方や変動要因を解説してきましたが、FX取引を行う上で、為替レートは具体的にどのような重要性を持つのでしょうか。端的に言えば、為替レートはFX取引のすべてを司る、最も根源的な要素です。

利益や損失の金額に直接影響する

FX取引の損益は、為替レートの変動によって直接的に決定されます。 あなたが取引を開始した時点のレートと、決済した時点のレートの差が、そのまま利益または損失になるのです。

具体的な計算例を見てみましょう。

仮に、1米ドル=150.00円のときに、1万米ドルを買ったとします。この取引に必要な証拠金は、レバレッジ25倍の場合、150.00円 × 1万ドル ÷ 25 = 60,000円です。

【利益が出たケース】

その後、円安が進み、1米ドル=151.20円になったタイミングで、保有していた1万米ドルを売って決済したとします。

- 売却時の金額: 151.20円 × 1万ドル = 1,512,000円

- 購入時の金額: 150.00円 × 1万ドル = 1,500,000円

- 利益: 1,512,000円 – 1,500,000円 = 12,000円

この取引では、1.20円(120pips)の値幅を取れたことで、12,000円の利益が確定しました。

【損失が出たケース】

逆に、予測に反して円高が進み、1米ドル=149.50円になったタイミングで、損失の拡大を防ぐために1万米ドルを売って決済(損切り)したとします。

- 売却時の金額: 149.50円 × 1万ドル = 1,495,000円

- 購入時の金額: 150.00円 × 1万ドル = 1,500,000円

- 損失: 1,495,000円 – 1,500,000円 = -5,000円

この取引では、0.50円(50pips)の不利な値動きによって、5,000円の損失が確定しました。

このように、為替レートのわずかな変動が、取引量に応じて大きな損益の差となって現れます。 レートが有利な方向に1pips動けば利益が増え、不利な方向に1pips動けば損失が増える。このダイレクトな関係性こそが、FXトレーダーが四六時中レートの動きに注目する理由なのです。自分のポジションの損益状況を把握し、適切なリスク管理を行うためにも、リアルタイムの為替レートを常に意識することが不可欠です。

売買のタイミングを判断する重要な指標になる

為替レートは、単に損益計算の元となる数字であるだけではありません。「いつ買うか(エントリー)」「いつ売るか(エグジット)」という、FX取引における最も重要な意思決定を行うための判断材料となります。

トレーダーは、過去から現在に至るまでの為替レートの動きを可視化した「チャート」を用いて、将来の値動きを予測しようと試みます。

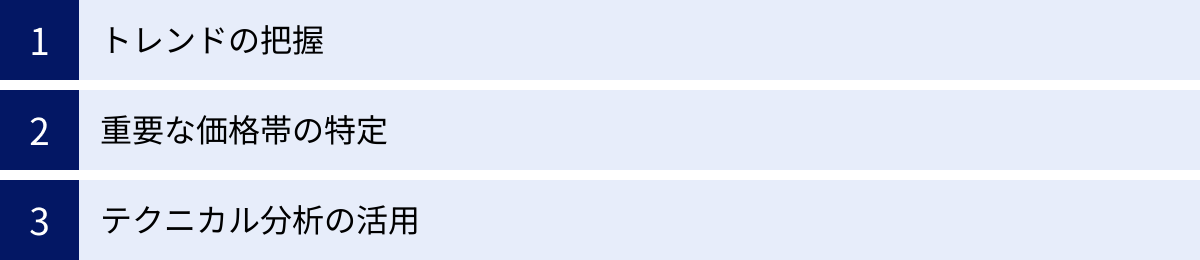

- トレンドの把握:

チャートを大きな時間軸(日足、週足など)で見ることにより、現在の相場が上昇トレンドにあるのか、下降トレンドにあるのか、あるいは方向感のないレンジ相場なのかといった、大きな流れ(トレンド)を把握できます。トレンドに乗って取引すること(順張り)は、FXの基本的な戦略の一つです。 - 重要な価格帯の特定:

チャート上では、何度も価格が反発している「サポートライン(支持線)」や、上値を抑えられている「レジスタンスライン(抵抗線)」が見つかることがあります。これらのラインは、多くの市場参加者が意識している価格帯であり、売買のタイミングを計る上で重要な目印となります。例えば、サポートライン付近まで価格が下落してきたら「買い」のチャンス、レジスタンスライン付近まで上昇したら「売り」のチャンス、といった戦略を立てることができます。 - テクニカル分析の活用:

移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSIといった「テクニカル指標」は、すべて過去の為替レートのデータを元に計算されています。これらの指標をチャートに表示させることで、トレンドの強弱や相場の過熱感などを視覚的に判断し、より精度の高い売買タイミングを探ることが可能になります。

結局のところ、ファンダメンタルズ分析で「円安になりそうだ」という大きな方向性を予測したとしても、最終的に「今、この瞬間に買うべきか」を判断するのは、目の前の為替レートとそのチャートが示す情報なのです。

為替レートは、FXという航海における羅針盤そのものです。 現在地(現在の価格)を示し、進むべき方向(トレンド)を教え、嵐(価格の急変動)を警告してくれる。この羅針盤を正しく読み解く能力こそが、FXで生き残るために最も重要なスキルと言えるでしょう。

為替レートの情報を確認する方法

FX取引を行うには、リアルタイムで正確な為替レート情報を入手することが不可欠です。幸い、現代では様々なツールやメディアを通じて、誰でも簡単に為替レートを確認できます。ここでは、主な情報収集方法を3つ紹介します。

FX会社の取引ツールやチャート

最も正確かつ迅速に為替レートを確認できるのが、利用しているFX会社が提供する取引ツール(プラットフォーム)です。 口座を開設すれば、パソコン用の高機能な取引ツールや、スマートフォン用のアプリを無料で利用できます。

これらのツールには、以下のようなメリットがあります。

- リアルタイム性: インターバンク市場の動きとほぼ連動した、リアルタイムの為替レート(Bid/Ask)が表示されます。数秒、時には1秒未満の遅れが勝敗を分けることもあるFXにおいて、このリアルタイム性は絶対的な強みです。

- 情報の一元化: 為替レートの表示だけでなく、そのレートの推移を示す「チャート」、様々な「テクニカル指標」、経済ニュース、経済指標カレンダーなど、取引に必要な情報がすべて一つの画面に集約されています。あちこちのサイトを見る必要がなく、効率的に情報収集と分析、そして発注までを行えます。

- カスタマイズ性: チャートの時間軸(1分足、1時間足、日足など)を自由に変更したり、自分の好きなテクニカル指標を組み合わせて表示させたりと、自分好みの分析環境を構築できます。

- デモトレードでの活用: 多くのFX会社では、自己資金を使わずに本番さながらの環境で取引を体験できる「デモトレード」機能を提供しています。デモトレードを通じて、実際のツールの操作感やレートの動きを肌で感じることができます。これは、初心者にとって非常に有効な学習手段です。

FX取引を本格的に行うのであれば、FX会社の取引ツールをメインの情報源とすることが基本となります。特に、チャート機能はテクニカル分析の要であり、その使いやすさや機能の豊富さはFX会社を選ぶ上での重要なポイントにもなります。

金融情報サイトやニュースアプリ

FX会社のツールと並行して活用したいのが、専門的な金融情報を提供しているウェブサイトやスマートフォンアプリです。これらのメディアは、為替レートだけでなく、その背景にある経済ニュースや専門家の分析など、より幅広い情報を得られるというメリットがあります。

代表的なものには以下のようなサービスがあります。

- Investing.com: リアルタイムの為替レート、チャート、経済指標カレンダー、最新ニュース、分析記事などが網羅された総合金融情報サイト。世界中の幅広い金融商品の情報をカバーしており、多くのトレーダーに利用されています。

- Bloomberg(ブルームバーグ): 金融情報の世界的リーダー。プロ向けの端末が有名ですが、ウェブサイトやアプリでも質の高いマーケットニュースや分析を無料で閲覧できます。

- Reuters(ロイター): 世界的な通信社で、金融・経済ニュースの速報性に定評があります。要人発言や突発的なニュースをいち早くキャッチするのに役立ちます。

- Yahoo!ファイナンス: 日本国内の投資家にとって馴染み深いサービス。株価情報がメインですが、為替レートや関連ニュースも充実しており、手軽に市場の全体像を把握するのに便利です。

これらのサイトやアプリをスマートフォンに入れておけば、外出先でも手軽に為替レートや重要ニュースをチェックできます。FX会社のツールが「取引の実行」に特化しているとすれば、これらの金融情報サイトは「市場環境の深い理解」を助けてくれる存在と言えるでしょう。

テレビや新聞の経済ニュース

テレビのニュース番組の経済コーナーや、日本経済新聞などの経済紙でも、為替レートの情報を目にすることができます。例えば、ニュースの最後に「今日の円相場は、1ドル150円台前半で取引されています」といった形で報じられます。

これらのメディアの役割は、リアルタイムの取引判断に使うことではなく、世の中の大きな経済の動きや、為替に対する一般的な論調を把握することにあります。

- メリット:

- 専門家による解説が付いていることが多く、為替変動の背景にある要因を大まかに理解しやすい。

- FXに興味がない人でも触れる情報であり、一般的な市場心理(センチメント)を知る手がかりになる。

- デメリット:

- 情報がリアルタイムではない。 テレビや新聞で報じられる価格は、あくまで過去の特定の時点(例: 東京市場の終値)での価格であり、その情報を見て取引の意思決定をするのは非常に危険です。

- 情報量が限られており、詳細な分析には不向き。

結論として、日々の取引のメイン情報源は「FX会社の取引ツール」とし、それを補完する形で「金融情報サイト」を活用して多角的な情報を得るのが最も効率的かつ効果的な方法です。テレビや新聞は、あくまで世の中の空気感を知るための参考程度に留めておくのが良いでしょう。

為替レートの将来を予測するための分析手法

為替レートが様々な要因で変動することは理解できましたが、では実際に将来の値動きを予測するにはどうすればよいのでしょうか。FXの世界では、相場分析の手法が大きく二つに大別されます。それが「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」です。この二つのアプローチを理解し、使い分けることが、精度の高い相場予測につながります。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ分析とは、各国の経済の基礎的条件(ファンダメンタルズ)を分析し、そこから為替レートの中長期的な方向性や、通貨の本来あるべき価値(理論値)を予測する手法です。

言い換えれば、「なぜ為替レートが動くのか?」という根本的な原因を探るアプローチです。この分析で主に見られるのは、前の章で解説した「為替レートが変動する主な要因」そのものです。

- 主な分析対象:

- 金融政策・金利動向: 各国中央銀行の政策金利、金融緩和・引き締めのスタンス、将来の利上げ・利下げ観測など。

- 経済指標: GDP、雇用統計、消費者物価指数(CPI)、小売売上高など。

- 財政政策: 政府の歳出や税制など。

- 貿易収支・国際収支: 輸出入の動向や、海外との資金のやり取り。

- 政治情勢・地政学的リスク: 選挙、政権交代、紛争、テロなど。

ファンダメンタルズ分析は、通貨の価値が最終的にはその国の経済力や信用力に収斂するという考え方に基づいています。例えば、「米国の景気は力強く、今後も利上げが続くだろう。一方、日本は金融緩和を継続する可能性が高い。したがって、長期的には円安・ドル高が進むだろう」といった大きなシナリオを描くのに適しています。

- メリット:

- 相場の大きなトレンドや、長期的な方向性を把握するのに役立つ。

- 「なぜ今この通貨が買われているのか(売られているのか)」という背景を理解できるため、根拠のある取引ができる。

- デメリット:

- 短期的な売買タイミングを計るのには不向き。 長期的に円安になると予測できても、「今日の午後、上がるか下がるか」を判断するのは難しい。

- 分析すべき情報が多岐にわたり、専門的な知識が必要とされる。

- 良いファンダメンタルズが必ずしもすぐに価格に反映されるとは限らない。

ファンダメンタルズ分析は、数週間から数ヶ月、あるいは数年といった長い時間軸で取引するスイングトレーダーやポジショントレーダーにとって特に重要な分析手法です。

テクニカル分析

テクニカル分析とは、過去の為替レートの動きを可視化した「チャート」を分析し、その中に現れるパターンや傾向から、将来の値動きを予測する手法です。

この分析の根底には、「価格はすべての事象(ファンダメンタルズ、需給、投資家心理など)を織り込んでいる」という思想があります。つまり、チャートの動きそのものに、市場で起きていることのすべてが集約されていると考え、複雑な経済要因を直接分析するのではなく、値動きのパターンから次の展開を読み解こうとします。

- 主な分析手法:

- チャートパターンの分析: ダブルトップ、ヘッドアンドショルダー、三角保ち合いなど、過去に繰り返し出現したチャートの形状から、その後の値動きを予測する。

- トレンドライン・サポートライン・レジスタンスライン: チャート上に直線を引くことで、相場の方向性や重要な価格水準を視覚的に把握する。

- テクニカル指標の活用:

- 移動平均線: 一定期間の価格の平均値を線で結んだもの。トレンドの方向性や強さを判断するのに使われる最も基本的な指標。

- MACD(マックディー): 2本の移動平均線を用いて、トレンドの転換点や売買シグナルを探る。

- RSI(相対力指数): 相場の「買われすぎ」「売られすぎ」といった過熱感を判断するのに使われる。

テクニカル分析は、「いつ買うか」「いつ売るか」といった具体的な売買タイミングを判断するのに非常に有効です。

- メリット:

- チャートと指標さえあれば分析できるため、初心者でも始めやすい。

- 短期的な売買タイミングを判断するのに適している。

- 視覚的に分かりやすく、直感的な判断が可能。

- デメリット:

- 突発的なニュースや要人発言(ファンダメンタルズ要因)による急変動には対応できない。

- 過去のパターンが未来も繰り返される保証はない。いわゆる「だまし」(セオリー通りの動きにならないこと)も頻繁に起こる。

- 多くの人が同じ指標を見ているため、逆を突かれる動きも出やすい。

どちらの分析も重要

初心者の方は「どちらの分析を学べばいいのか?」と迷うかもしれませんが、結論から言えば、どちらか一方だけで勝ち続けるのは難しく、両方を組み合わせて使うのが理想的です。

ファンダメンタルズ分析で相場の大きな方向性(森)を把握し、テクニカル分析で具体的な売買のタイミング(木)を探る、という使い分けが一般的です。例えば、「ファンダメンタルズ的にドル高トレンドが続くと予測されるため、買い目線で臨む。そして、テクニカル分析で押し目(一時的な下落)のタイミングを計って買いエントリーする」といった戦略です。

このように両方の視点を持つことで、より確度の高い、バランスの取れた取引判断が可能になります。

FX初心者が為替レートで注意すべきこと

為替レートの仕組みや分析方法を学んだとしても、実際の取引には様々なリスクが伴います。特にFX初心者が、為替レートの特定の動きによって思わぬ損失を被らないために、注意すべき点がいくつかあります。

経済指標の発表前後は価格が急変動しやすい

「為替レートが変動する主な要因」でも解説した通り、特に重要度の高い経済指標(米国の雇用統計やCPI、各国中央銀行の政策金利など)の発表前後は、為替レートが非常に大きく、かつ乱高下しやすくなります。

この時間帯は、発表される数値が市場の事前予想とどれだけ乖離するかに、世界中のトレーダーやアルゴリズムの注目が集まります。そして、結果が発表された瞬間に、莫大な量の注文が殺到します。

- なぜ危険なのか?:

- スプレッドの拡大: 取引が殺到し、市場が不安定になるため、FX会社はリスクを回避しようとスプレッドを通常よりも大幅に広げます。これにより、取引コストが非常に高くなります。

- スリッページ: 注文した価格と、実際に約定した価格が大きくずれてしまう「スリッページ」が発生しやすくなります。不利な方向にスリッページが起きると、意図しない大きな損失につながる可能性があります。

- 予測不能な乱高下: 価格が一方向に動くとは限らず、上下に激しく振れる「往って来い」の動きになることも多々あります。安易に飛び乗ると、一瞬で大きな含み損を抱えることになりかねません。

このような状況は、プロのトレーダーにとっても非常に難易度が高い相場です。FX初心者のうちは、重要な経済指標の発表時間帯(発表の数分前から発表後数十分程度)は、あえて取引を見送るのが賢明な判断です。 もしポジションを保有している場合でも、発表前に一度決済してリスクを回避するというのも有効な戦略です。

取引が少ない時間帯はスプレッドが広がりやすい

FX市場は24時間動いていますが、常に活発に取引されているわけではありません。市場参加者が少なくなり、取引が閑散とする時間帯が存在します。このような時間帯は、市場の「流動性」が低下します。

流動性が低下すると、スプレッドが広がりやすくなる傾向があります。

スプレッドが広がりやすい代表的な時間帯は以下の通りです。

- 日本時間の早朝(午前6時~8時頃): ニューヨーク市場が閉まり、東京市場が本格的に開くまでの時間帯。特に月曜日の早朝は「窓開け」と呼ばれる価格の乖離も発生しやすく、注意が必要です。

- 年末年始、クリスマス休暇: 世界的に市場参加者が減るため、流動性が著しく低下します。

- 各国の祝日: 例えば、米国が祝日の日は、ドル関連の通貨ペアの取引が少なくなります。

スプレッドが広いときに取引するということは、それだけ不利なコストを支払うということです。例えば、通常0.2銭のスプレッドが1.0銭に広がっているときに取引すると、利益を出すために必要な値幅が5倍になります。初心者のうちは、できるだけスプレッドが安定している、流動性の高い時間帯に取引することを心がけましょう。

流動性が低い時間帯の取引は避ける

スプレッドの拡大に加えて、流動性が低い時間帯にはもう一つ大きなリスクがあります。それは、希望する価格で取引が成立しにくいという問題です。

流動性が高い時間帯であれば、買いたいときには常に売り手が、売りたいときには常に買い手が豊富に存在するため、注文はスムーズに約定します。

しかし、流動性が低いと、市場に存在する注文の量が少ないため、例えば1万ドルの買い注文を出しても、それに応じる売り注文がすぐに見つからない、といった状況が起こり得ます。これにより、前述の「スリッページ」が発生しやすくなったり、最悪の場合、決済したいのにできないといった事態に陥るリスクもゼロではありません。

FX初心者が取引するのに比較的おすすめなのは、以下の主要市場が重なる時間帯です。

- 東京時間(午前9時~午後3時頃): 円が絡む通貨ペア(クロス円)の取引が活発になります。

- ロンドン時間(午後4時~深夜2時頃 ※夏時間): 世界最大の取引量を誇る時間帯。欧州通貨(ユーロ、ポンド)を中心に、あらゆる通貨ペアの流動性が高まります。

- ニューヨーク時間(午後9時~翌朝6時頃 ※夏時間): ロンドン時間と重なる午後9時~深夜2時頃は、最も取引が活発になるゴールデンタイムです。値動きも大きくなりやすく、短期的な利益を狙うチャンスが増えますが、その分リスクも高まります。

これらのリスクを正しく認識し、「危険な時間帯は避ける」という自己規律を持つことが、FXで資産を守り、長く市場に残り続けるための重要な鍵となります。

為替レートと合わせて知っておきたいFX用語

為替レートの知識を深める中で、必ず出会うことになる重要な関連用語がいくつかあります。ここでは、特に重要な「スワップポイント」と「レバレッジ」について解説します。これらはFXの収益機会とリスクの両面に深く関わっています。

スワップポイント

スワップポイントとは、取引している2つの通貨の「金利差」によって、ほぼ毎日発生する損益のことです。金利差調整分とも呼ばれます。

FXでは、通貨を「買う」とその国の金利を受け取り、通貨を「売る」とその国の金利を支払う、という仕組みになっています。スワップポイントは、この受け取る金利と支払う金利の差額です。

- スワップポイントが利益になるケース:

低金利通貨を売って、高金利通貨を買うポジションを保有している場合、その金利差分の利益をスワップポイントとして受け取ることができます。

例えば、金利がほぼ0%の日本円を売り、金利が5%のメキシコペソを買う(MXN/JPYの買いポジションを持つ)と、その金利差(約5%)に応じたスワップポイントが、ポジションを決済するまで毎日付与されます。 - スワップポイントが損失(支払い)になるケース:

逆に、高金利通貨を売って、低金利通貨を買うポジションを保有している場合は、金利差分のコストをスワップポイントとして支払う必要があります。

先ほどの例で、MXN/JPYの売りポジションを持つと、毎日マイナスのスワップポイントが発生します。

スワップポイントは、為替レートの変動による利益(キャピタルゲイン)とは別の収益源となり得ます。特に、高金利通貨の買いポジションを長期間保有し、スワップポイントをコツコツと積み上げていく投資手法は「キャリートレード」と呼ばれ、中長期投資家から人気があります。

注意点としては、スワップポイントはFX会社によって金額が異なること、そして政策金利の変動によって日々変わる可能性があることです。また、高金利の新興国通貨は、為替レートの変動リスク(ボラティリティ)も非常に高いため、為替差損がスワップポイントの利益を上回ってしまう可能性も十分にあります。スワップポイント狙いの取引を行う際は、為替変動リスクも十分に考慮する必要があります。

レバレッジ

レバレッジとは、「てこ」の原理を意味する言葉で、FXにおいては預けた証拠金を担保にして、その何倍もの金額の取引を行える仕組みのことです。

例えば、10万円の証拠金でレバレッジを10倍に設定すると、10万円 × 10倍 = 100万円分の取引が可能になります。もしレバレッジをかけずに100万円分の取引をしようとすれば、100万円の資金がそのまま必要になります。

- レバレッジのメリット:

少ない資金で大きな利益を狙えることが最大のメリットです。

仮に1ドル150円のときに1万ドル(150万円分)を買い、151円で売った場合、利益は1万円です。

・レバレッジなし(自己資金150万円)の場合、利益率は 1万円 ÷ 150万円 ≒ 0.67%

・レバレッジ25倍(証拠金6万円)の場合、利益率は 1万円 ÷ 6万円 ≒ 16.7%

このように、レバレッジを使うことで、資金効率を飛躍的に高めることができます。 - レバレッジのデメリット(リスク):

利益が大きくなる可能性がある一方、損失も同様に大きくなるという、諸刃の剣です。

先ほどの例で、価格が1円下落して149円になった場合、損失も1万円です。証拠金6万円に対して1万円の損失は、証拠金の約16.7%を失うことを意味します。もし相場が急変動して6円下落すれば、証拠金のほぼ全額を失う計算になります。

日本では、投資家保護の観点から、金融商品取引法によって個人向けのFX取引における最大レバレッジは25倍までと定められています。(参照:金融庁ウェブサイト)

レバレッジはFXの大きな魅力ですが、そのリスクを正しく理解することが極めて重要です。初心者のうちは、いきなり高いレバレッジをかけるのではなく、まずはレバレッジを3~5倍程度の低めに抑えて取引に慣れることをおすすめします。レバレッジのコントロールは、FXにおける最も重要なリスク管理の一つです。

為替レートの学習におすすめのFX会社

為替レートの仕組みを学び、実際に取引を始めるには、自分に合ったFX会社を選ぶことが重要です。特に初心者にとっては、取引コスト(スプレッド)の狭さやツールの使いやすさに加え、「学習コンテンツ」や「サポート体制」が充実している会社がおすすめです。ここでは、為替レートの学習や実践に役立つ特徴を持つ主要なFX会社を5社紹介します。

(※各社のサービス内容は変更される可能性があるため、口座開設の際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

| FX会社名 | 特徴 |

|---|---|

| DMM FX | 初心者向けコンテンツが豊富。シンプルなツールとLINEでの問い合わせ対応が魅力。 |

| GMOクリック証券 | 業界最大手クラス。高機能な分析ツールと充実したマーケット情報が強み。 |

| みんなのFX | 狭いスプレッドと高いスワップポイントが特徴。学習コンテンツ「FXの学校」も提供。 |

| 外為どっとコム | 老舗の安心感。情報量が豊富で、特にレポートやセミナーの質に定評あり。 |

| SBI FXトレード | 1通貨(約5円)からの超少額取引が可能。リスクを抑えて実践経験を積める。 |

DMM FX

DMM FXは、初心者からの人気が非常に高いFX会社の一つです。その理由は、シンプルで直感的に操作できる取引ツールと、充実したサポート体制にあります。特に、普段使い慣れているLINEアプリを通じて、24時間いつでも問い合わせができるサービスは、疑問点をすぐに解消したい初心者にとって心強い味方です。(参照:DMM FX 公式サイト)

また、取引の基礎から応用までを網羅した初心者向けコンテンツも豊富に用意されており、為替レートの学習を進めながら、実際の取引にスムーズに移行できる環境が整っています。デモトレードも利用できるため、まずはノーリスクでツールの使い勝手や為替レートの動きを体感してみるのがおすすめです。

GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高が世界トップクラス(※ファイナンス・マグネイト社調べ(2012年1月~2023年12月))を誇る、業界のリーディングカンパニーです。その強みは、高機能かつ使いやすいと評判の取引ツールにあります。PC用の「はっちゅう君FX+」やスマホアプリは、豊富なテクニカル指標を搭載し、詳細なチャート分析が可能です。(参照:GMOクリック証券 公式サイト)

為替レートの将来を予測するためのテクニカル分析を本格的に学びたい、実践したいという方には最適な環境です。また、アナリストによるマーケットレポートや経済ニュースも充実しており、ファンダメンタルズ分析に必要な情報収集にも役立ちます。

みんなのFX

みんなのFX(トレイダーズ証券)は、業界最狭水準のスプレッドと、高いスワップポイントを提供していることで知られています。取引コストを少しでも抑えたいトレーダーや、スワップポイント狙いの中長期投資を考えている方から支持されています。(参照:みんなのFX 公式サイト)

学習面では、「FXの学校」という初心者向けのコンテンツを提供しており、イラストや図解を多用した分かりやすい解説で、為替レートの基礎から学ぶことができます。また、通貨ごとの強弱を一覧できる「通貨強弱」や、AIが相場を予測する「TMサイン」など、ユニークな分析ツールも無料で利用できる点が魅力です。

外為どっとコム

外為どっとコムは、20年以上の歴史を持つFX業界の老舗であり、その信頼性と情報量の豊富さには定評があります。特に、自社で抱える専門家による質の高いマーケットレポートや、オンラインセミナーが充実している点が大きな特徴です。(参照:外為どっとコム 公式サイト)

「G.com(ドットコム)為替情報」という情報サイトでは、日々のマーケット解説から著名アナリストのコラム、初心者向けの学習コンテンツまで、膨大な情報が提供されています。為替レートがなぜ動いたのか、今後の見通しはどうなのかといった、深い分析に触れたい学習意欲の高い方におすすめです。

SBI FXトレード

SBI FXトレードは、ネット金融大手SBIグループの一員であり、その最大の特徴は「1通貨単位」からの超少額取引が可能な点です。多くのFX会社が1,000通貨や10,000通貨を最低取引単位とする中、SBI FXトレードでは、例えば1ドル150円のときに約5円程度の証拠金(レバレッジ25倍)から取引を始められます。(参照:SBI FXトレード 公式サイト)

「本を読んで為替レートを学んでも、実践しないと身につかない。でも、いきなり大きなお金で取引するのは怖い」という初心者のジレンマを解消してくれます。まずは数百円、数千円といったお小遣い程度の金額で、リアルな為替レートの動きと損益の発生を体験することで、リスクを極限まで抑えながら貴重な実践経験を積むことができます。

為替レートの仕組みを理解してFX取引に活かそう

この記事では、FX取引の根幹をなす「為替レート」について、その基本的な意味から見方、決まる仕組み、変動要因、そして取引における重要性まで、多角的に解説してきました。

為替レートは、単なる数字ではありません。それは「2つの国の通貨を交換する比率」であり、その背景には「需要と供給のバランス」という経済の普遍的な原則が存在します。そして、その需要と供給は、各国の金利動向、経済指標、景況感、さらには投資家の心理といった、無数の要因によって刻一刻と変化しています。

この変動する為替レートを正しく読み解くことが、FX取引の成果に直結します。

- Bid(売値)とAsk(買値)、そしてその差であるスプレッドを理解し、取引コストを意識する。

- pipsという共通単位で値動きを捉え、具体的な損益目標やリスク管理に活かす。

- 為替レートの変動要因にアンテナを張り、ファンダメンタルズ分析で大きな流れを読む。

- 過去の値動きが凝縮されたチャートを読み解き、テクニカル分析で具体的な売買タイミングを探る。

これらの知識は、FXという大海原を航海するための羅針盤であり、海図です。どこに進むべきか、どこに危険な岩礁があるのかを示してくれます。

もちろん、為替レートの将来を100%正確に予測することは誰にもできません。しかし、その仕組みを深く理解すればするほど、予測の精度を高め、不確実性の中から優位性を見出すことが可能になります。

為替レートの知識は、一朝一夕に身につくものではなく、日々の情報収集と実践(デモトレードなど)を通じて徐々に深まっていくものです。 まずは、今日学んだことを意識しながら、FX会社のデモトレードで実際のレートの動きを体感してみましょう。そして、経済ニュースで為替レートが報じられたときに、「なぜ今、円安(円高)なのだろう?」と考えてみる癖をつけることから始めてみてください。

その小さな一歩の積み重ねが、根拠に基づいた自信のある取引へとつながり、やがてはFXで安定した成果を上げるための強固な土台となるでしょう。