FX(外国為替証拠金取引)で利益を上げるためには、チャートを読み解く能力が不可欠です。数あるチャート分析の中でも、最も基本的かつ重要なのが「ローソク足」の分析です。一本一本のローソク足やその組み合わせは、世界中のトレーダーの心理状態を映し出す鏡であり、未来の値動きを予測するための強力な手がかりとなります。

この記事では、FX初心者の方でもローソク足の基本から応用までを体系的に学べるように、その見方や重要なチャートパターンを徹底的に解説します。ローソク足が示す「四本値」の意味から、値動きの勢いを読み取る方法、さらには実践で役立つ代表的なチャートパターン15選まで、網羅的にご紹介します。

また、ローソク足分析の精度をさらに高めるための他の分析手法との組み合わせ方や、分析する際の注意点、学習に役立つ書籍、分析に適したFX会社まで、トレーダーとして一歩先に進むための知識を凝縮しました。この記事を最後まで読めば、あなたはローソク足チャートを見る目が変わり、自信を持って相場と向き合えるようになるでしょう。

目次

FXのローソク足とは

FXのチャート分析において、ローソク足は最もポピュラーで、かつ奥深い分析ツールです。日本で江戸時代の米相場の分析手法として生まれ、本間宗久によって体系化されたと言われるこの分析手法は、その見た目の分かりやすさと情報量の多さから、現在では世界中の金融市場で利用されています。ローソク足は、単なる価格の記録ではなく、一定期間における市場参加者の心理やパワーバランスを視覚的に表現したものです。

このセクションでは、ローソク足の基本的な仕組みを理解するために不可欠な「四本値(よんほんね)」、ローソク足を構成する「実体」と「ヒゲ」、そして値動きの方向を示す「陽線」と「陰線」について、初心者にも分かりやすく解説していきます。これらの基本をしっかりと押さえることが、高度なチャートパターンを理解するための第一歩となります。

ローソク足でわかる4つの価格(四本値)

1本のローソク足には、特定の期間における4つの重要な価格情報が凝縮されています。これを「四本値(よんほんね)」と呼びます。四本値は、その期間の値動きのすべてを物語る基本データであり、これらを正確に読み取ることがローソク足分析のスタートラインです。

四本値は以下の4つの価格で構成されます。

- 始値(はじめね): 設定した期間の最初に成立した価格。

- 終値(おわりね): 設定した期間の最後に成立した価格。

- 高値(たかね): 設定した期間中に付けた最も高い価格。

- 安値(やすね): 設定した期間中に付けた最も安い価格。

例えば、「日足(ひあし)」チャートのローソク足であれば、その日の取引開始時の価格が「始値」、取引終了時の価格が「終値」、その日最も高かった価格が「高値」、最も安かった価格が「安値」となります。同様に、「1時間足」であれば1時間ごと、「5分足」であれば5分ごとの四本値が1本のローソク足に集約されます。

これらの四本値の関係性から、その期間の相場が上昇基調だったのか、下落基調だったのか、あるいは方向感のない揉み合いだったのかを瞬時に把握できます。特に終値は、その期間の買い勢力と売り勢力の攻防の結果を示すため、多くのトレーダーが重要視する価格です。始値と終値の差が大きければ大きいほど、その期間の値動きに勢いがあったことを示唆します。

ローソク足の基本構成「実体」と「ヒゲ」

ローソク足は、その名の通り「蝋燭(ろうそく)」に似た形をしており、主に「実体(じったい)」と「ヒゲ」という2つの部分から構成されています。

| 構成要素 | 示すもの |

|---|---|

| 実体 (Body) | 始値と終値の間の値幅。相場の勢いや方向性を示す。 |

| ヒゲ (Shadow/Wick) | 実体から上下に伸びる線。高値と安値を示す。 |

実体(Body)

実体は、ローソク足の中央にある太い四角形の部分です。これは始値と終値の差を表しており、その期間の主要な値動きの方向性と強さを示します。実体が長ければ長いほど、買いか売りのどちらかの勢力が圧倒的に強かったことを意味し、トレンドの勢いが強いと判断できます。逆に、実体が短い場合は、買いと売りの勢いが拮抗しており、相場に迷いが生じているか、方向感が乏しい状態を示唆します。

ヒゲ(Shadow / Wick)

ヒゲは、実体から上下に伸びる細い線のことです。上に伸びる線を「上ヒゲ(うわひげ)」、下に伸びる線を「下ヒゲ(したひげ)」と呼びます。

- 上ヒゲ: その期間の高値と、実体の上限(陽線なら終値、陰線なら始値)との差を表します。上ヒゲが長いということは、一度は価格が大きく上昇したものの、売り圧力によって押し戻されたことを意味します。これは上値の重さを示唆し、特に高値圏で出現すると下落転換のサインとなることがあります。

- 下ヒゲ: その期間の安値と、実体の下限(陽線なら始値、陰線なら終値)との差を表します。下ヒゲが長いということは、一度は価格が大きく下落したものの、買い圧力によって押し上げられたことを意味します。これは下値の固さを示唆し、特に安値圏で出現すると上昇転換のサインとなることがあります。

このように、実体とヒゲの長さやバランスを観察することで、単純な価格の上下動だけでなく、その裏にある市場参加者の攻防や心理状態を深く読み解くことができます。

値動きを表す「陽線」と「陰線」

ローソク足は、その期間の価格が上昇したか下落したかによって、「陽線(ようせん)」と「陰線(いんせん)」の2種類に色分けされます。この色分けにより、チャート全体のトレンドを直感的に把握することが可能です。

陽線(ようせん)

終値が始値よりも高い場合に表示されるローソク足です。これは、その期間において買いの勢いが売りの勢いを上回ったことを示し、価格が上昇したことを意味します。一般的に、陽線は白や赤色で表示されることが多いですが、FX会社のチャートツールによっては緑色などで表示されることもあります。

- 陽線の見方: 始値が実体の下辺、終値が実体の上辺になります。

陰線(いんせん)

終値が始値よりも安い場合に表示されるローソク足です。これは、その期間において売りの勢いが買いの勢いを上回ったことを示し、価格が下落したことを意味します。一般的に、陰線は黒や青色で表示されることが多いです。

- 陰線の見方: 始値が実体の上辺、終値が実体のが下辺になります。

陽線と陰線の連続した出現パターンを見ることで、現在の相場が上昇トレンドにあるのか、下落トレンドにあるのか、あるいは方向感のないレンジ相場なのかを大まかに判断できます。例えば、陽線が連続して出現し、徐々に高値を更新していく場合は強い上昇トレンド、逆に陰線が連続して出現し、安値を更新していく場合は強い下落トレンドと解釈できます。

このように、ローソク足は「四本値」「実体とヒゲ」「陽線と陰線」という3つの基本要素を組み合わせることで、複雑な値動きと市場心理をシンプルかつ効果的に表現する優れた分析ツールなのです。これらの基本をマスターすることが、次のステップであるチャートパターンの理解へと繋がっていきます。

初心者でもわかるローソク足チャートの見方

ローソク足の基本的な構成要素を理解したら、次はいよいよ実践的なチャートの見方を学んでいきましょう。チャート上に並んだローソク足は、単なる価格の羅列ではありません。それぞれの形や並び方、そして分析する時間軸を使い分けることで、相場の勢いや転換点など、より多くの情報を引き出すことができます。

このセクションでは、個々のローソク足の形状から値動きの勢いを読み取る方法と、異なる時間軸(タイムフレーム)を組み合わせて分析の精度を高める「マルチタイムフレーム分析」という重要なテクニックについて詳しく解説します。これらの見方を習得することで、チャートから得られる情報量が格段に増え、より根拠のあるトレード判断が可能になります。

ローソク足の形で値動きの勢いを読み取る

ローソク足の「実体」と「ヒゲ」の長さやバランスは、その期間の市場の勢いを如実に表しています。同じ陽線や陰線でも、その形状によって意味合いは大きく異なります。ここでは代表的な3つの形状パターンを取り上げ、それぞれがどのような市場心理を示唆しているのかを解説します。

実体が長くヒゲが短い場合

「大陽線(だいようせん)」や「大陰線(だいいんせん)」と呼ばれる、実体が非常に長く、上下のヒゲがほとんどない、あるいは非常に短いローソク足は、一方的な強いトレンドの発生や継続を示唆します。

- 実体が長い陽線(大陽線): 始値から終値まで、ほぼ一貫して買いの勢力が市場を支配していたことを意味します。寄り付きから引けにかけて価格が大きく上昇し、途中で売りに押される場面もほとんどなかった状態です。これは非常に強い上昇エネルギーの現れであり、上昇トレンドの始まりや、既存の上昇トレンドがさらに加速するサインと解釈できます。トレーダーは、このローソK足の出現を機に、買いポジションの保有や追加を検討することが多くなります。

- 実体が長い陰線(大陰線): 始値から終値まで、売り勢力が圧倒的に優勢だったことを示します。価格が大きく下落し、買い支える動きも限定的だった状態です。これは強い下落エネルギーの現れであり、下落トレンドの開始や、既存の下落トレンドの加速を示唆します。このローソク足が出現した場合、売りポジションの検討や、保有している買いポジションの決済を考えるトレーダーが増えます。

このように、実体が長くヒゲが短いローソク足は、相場の方向性が明確で、トレンドに勢いがあることを示す重要なシグナルです。

実体が短くヒゲが長い場合

実体が短く、上下どちらか、あるいは両方のヒゲが長いローソク足は、相場の迷いやトレンド転換の可能性を示唆します。買いと売りの勢力が激しく攻防した結果、始値と終値が近い価格で引けた状態です。

- 上ヒゲが長いローソク足(上影線): 一度は価格が大きく上昇したものの、強い売り圧力に押し戻されてしまったことを示します。高値を更新しようとする買い方の試みが、売り方の抵抗にあって失敗した形跡です。特に、上昇トレンドの終盤や重要なレジスタンスライン(上値抵抗線)付近でこの形が出現した場合、上昇の勢いが衰え、下落に転じる可能性が高まっていると解釈されます。これは「トンカチ」や「流れ星」といったパターン名で呼ばれることもあります。

- 下ヒゲが長いローソク足(下影線): 一度は価格が大きく下落したものの、強い買い支えによって価格が押し上げられたことを示します。安値を更新しようとする売り方の試みが、買い方の反撃にあって失敗した形跡です。特に、下落トレンドの終盤や重要なサポートライン(下値支持線)付近でこの形が出現した場合、下落の勢いが衰え、上昇に転じる可能性が高まっていると解釈されます。これは「カラカサ」や「たくり線」といったパターン名で呼ばれることもあります。

これらのローソク足は、トレンドの勢いが弱まり、市場のパワーバランスに変化が起きていることを示す重要なサインです。

実体がなくヒゲだけの場合

実体がほとんど、あるいは全くなく、始値と終値がほぼ同価格だった場合、これを「十字線(じゅうじせん)」または「同時線(どうじせん)」と呼びます。これは、買いと売りの勢力が完全に拮抗し、市場が均衡状態にあることを示しています。

十字線は、それ自体がトレンドの方向性を示すものではありませんが、出現する場所によって非常に重要な意味を持ちます。

- トレンドの途中で出現した場合: 一時的な休息や迷いを示し、相場が次の方向性を探っている状態と考えられます。

- 上昇トレンドの高値圏や下落トレンドの安値圏で出現した場合: これまでのトレンドが終焉を迎え、相場が反転する可能性を強く示唆する重要なサインとなります。買い方と売り方の力が拮抗した結果、トレンドを推進してきた勢力が力尽きたと解釈できるからです。

十字線にはヒゲの長さによって「足長同時線」「トンボ」「トウバ」といった種類があり、それぞれ微妙にニュアンスが異なりますが、基本的には市場の均衡と転換の可能性を示すシグナルとして捉えられます。

時間軸(タイムフレーム)を切り替えて分析する

ローソク足チャートは、様々な時間軸(タイムフレーム)で表示することができます。例えば、以下のような時間軸が一般的に使われます。

- 長期足: 月足(1本の足が1ヶ月)、週足(1本の足が1週間)、日足(1本の足が1日)

- 中期足: 4時間足、1時間足

- 短期足: 30分足、15分足、5分足、1分足

どの時間軸を見るかによって、得られる情報は異なります。長期足は相場の大きな流れ(長期的なトレンド)を把握するのに適しており、短期足はエントリーや決済のタイミングといった短期的な値動きを詳細に分析するのに適しています。

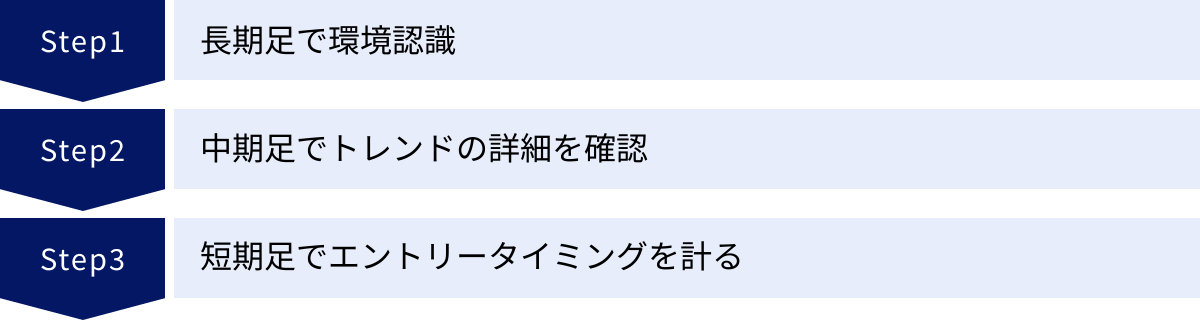

FXで成功しているトレーダーの多くは、単一の時間軸だけを見るのではなく、複数の時間軸を組み合わせて分析する「マルチタイムフレーム分析」を実践しています。これは、相場を「木を見て森も見る」視点で捉えるための非常に重要なテクニックです。

具体的な分析の手順は以下のようになります。

- 長期足で環境認識: まず、週足や日足といった長期足で、現在の相場が全体として上昇トレンドなのか、下落トレンドなのか、あるいは方向感のないレンジ相場なのかという「森」の状況を把握します。これにより、トレードの基本的な戦略(買い目線か、売り目線か)を決定します。

- 中期足でトレンドの詳細を確認: 次に、4時間足や1時間足といった中期足で、長期的なトレンドの中にある短期的な波や調整の動きを確認します。例えば、日足が上昇トレンドでも、1時間足では一時的な下落局面にあるかもしれません。

- 短期足でエントリータイミングを計る: 最後に、15分足や5分足といった短期足で、具体的なエントリーポイントを探します。例えば、日足と1時間足が共に上昇トレンドである状況で、5分足チャートで下落が一服し、上昇に転じるローソク足パターン(後述する「明けの明星」など)が出現したタイミングを狙って買いエントリーを行う、といった戦略です。

このように、長期足で定めたシナリオに沿って、短期足で具体的なアクションを起こすことで、トレードの精度と勝率を大きく高めることができます。初心者のうちは、まず日足で大きな流れを掴み、1時間足や4時間足でエントリーのタイミングを探る練習から始めるのがおすすめです。時間軸を切り替えることで、同じローソク足でも見え方が全く変わってくることを体感できるでしょう。

【単体編】覚えておきたいローソク足の基本的な種類

ローソク足分析の基本は、1本1本のローソク足が持つ意味を正確に理解することから始まります。単体で出現するローソク足の形状は、その瞬間の市場心理を端的に表しており、将来の値動きを予測する上で重要なヒントを与えてくれます。

このセクションでは、特に覚えておくべき基本的なローソク足の種類を5つ厳選し、それぞれの形状、出現する場所、そしてそれが示唆する市場心理について詳しく解説します。これらの基本的なローソク足をマスターすることで、チャート上に現れる無数のシグナルの中から、意味のある情報を拾い上げる能力が飛躍的に向上します。

| ローソク足の種類 | 形状の特徴 | 主な出現場所 | 示唆する市場心理・相場状況 |

|---|---|---|---|

| 大陽線・大陰線 | 実体が長くヒゲが短い | トレンドの発生・継続局面 | 強い買い・売りの勢い、一方的な相場 |

| 小陽線・小陰線 | 実体が短くヒゲも短い | レンジ相場、トレンドの休息局面 | 買いと売りの勢いが拮抗、相場の迷い |

| 上影陽線・上影陰線 | 実体より上ヒゲが長い | 高値圏、レジスタンスライン付近 | 上値の重さ、上昇圧力の衰え、下落転換のサイン |

| 下影陽線・下影陰線 | 実体より下ヒゲが長い | 安値圏、サポートライン付近 | 下値の固さ、下落圧力の衰え、上昇転換のサイン |

| 十字線(同時線) | 実体がほとんどない | トレンドの転換点、揉み合い相場 | 買いと売りの完全な均衡、トレンド転換の強い示唆 |

大陽線・大陰線

大陽線(だいようせん)と大陰線(だいいんせん)は、ローソク足分析において最も基本的かつパワフルなシグナルの一つです。

- 大陽線: 始値から終値まで一貫して価格が上昇したことを示す、実体が非常に長い陽線です。上下のヒゲは無いか、あっても非常に短いのが特徴です。これは、買いの勢いが圧倒的に強く、市場を完全に支配している状態を表します。

- 出現する意味: 安値圏や揉み合い相場を抜けた直後に出現した場合、本格的な上昇トレンドの開始を示唆する強力なサインとなります。また、上昇トレンドの途中に出現した場合は、トレンドがさらに加速することを示す「追撃の買い」のサインと解釈できます。

- 大陰線: 始値から終値まで一貫して価格が下落したことを示す、実体が非常に長い陰線です。これもヒゲがほとんどないのが特徴で、売りの勢いが市場を圧倒している状態を表します。

- 出現する意味: 高値圏や揉み合い相場を下抜けた直後に出現した場合、本格的な下落トレンドの開始を告げるサインとなります。下落トレンドの途中で出現した場合は、トレンドの継続とさらなる下落を示唆します。

これらのローソク足は、相場の方向性が明確になったことを示すため、トレンドフォロー戦略(トレンドに乗って利益を狙う手法)において非常に重要なエントリーシグナルとなります。

小陽線・小陰線

小陽線(こようせん)と小陰線(こいんせん)は、実体もヒゲも短いローソク足で、「コマ」とも呼ばれます。

- 小陽線: 始値より終値がわずかに高い状態。

- 小陰線: 始値より終値がわずかに安い状態。

これらのローソク足は、大陽線・大陰線とは対照的に、市場のエネルギーが低下し、相場に迷いが生じていることを示唆します。買いと売りの力が拮抗し、方向感に欠ける状態です。

- 出現する意味:

- トレンドの途中: 強い上昇または下落トレンドの途中で小陽線や小陰線が連続して出現した場合、それはトレンドの一時的な休息(踊り場)を示している可能性があります。この後、再び元のトレンド方向に動き出すことが多いですが、トレンドの勢いが弱まっているサインと捉えることもできます。

- レンジ相場: 値動きが乏しいレンジ相場(ボックス相場)では、小陽線や小陰線が頻繁に出現します。

- トレンドの転換点: 大きなトレンドの後に小陽線や小陰線が出現した場合、トレンドの勢いが尽きたことを示し、転換の前兆となることもあります。

単体では明確な売買サインにはなりにくいですが、前後のローソク足との組み合わせや、出現する価格帯によってその意味合いが変わってくる、いわば「名脇役」のような存在です。

上影陽線(カラカサ)・上影陰線(トンカチ)

実体部分よりも上ヒゲが長く伸びているローソク足を「上影線(うわかげせん)」と呼びます。陽線であれば「上影陽線」、陰線であれば「上影陰線」となります。

- 形状が示す心理: 一度は価格が大きく上昇したものの、高値圏で強い売り圧力に遭遇し、結局は価格を押し戻されて引けたことを示します。これは、「これ以上の上昇は許さない」という売り方の強い意志の表れです。

- 出現する意味: 特に、上昇トレンドが続いた後の高値圏でこの形が出現すると、非常に重要な意味を持ちます。

- 上影陽線(カラカサ): 陽線であるため買いの勢いも残ってはいますが、上ヒゲの長さが買い方の勢いの限界を示唆しています。上昇トレンドの終焉が近いことを警告するサインです。

- 上影陰線(トンカチ): こちらは始値より終値が安く引けており、より強く売り圧力の勝利を示唆します。高値圏で出現した場合、下落への転換を示す強力なサインとされ、「流れ星」と呼ばれることもあります。

これらのローソク足は、上昇の勢いが衰えていることを示す「警戒信号」であり、買いポジションを持っている場合は利益確定を、新規で売る場合はそのタイミングを検討するきっかけとなります。

下影陽線(たくり線)・下影陰線

実体部分よりも下ヒゲが長く伸びているローソク足を「下影線(したかげせん)」と呼びます。これは上影線とは真逆の意味を持ちます。

- 形状が示す心理: 一度は価格が大きく下落したものの、安値圏で強い買い支えが入り、価格を押し上げて引けたことを示します。「これ以上の下落はさせない」という買い方の強い抵抗の表れです。

- 出現する意味: 特に、下落トレンドが続いた後の安値圏でこの形が出現すると、相場転換の可能性が高まります。

- 下影陽線(たくり線): 安値から大きく反発し、さらに始値をも上回って引けているため、非常に強い買いの意志を示します。下落トレンドの底値圏で出現した場合、上昇への転換を示す強力なサインとなります。

- 下影陰線: 陰線ではありますが、長い下ヒゲは買い圧力の存在を示唆しています。下落の勢いが弱まり、反発の可能性が出てきたことを示すサインです。「首吊り線」と似た形ですが、出現する場所で意味が異なります(安値圏なら反発示唆)。

これらのローソク足は、下落相場が底を打った可能性を示す「反発信号」であり、売りポジションの決済や、新規の買いエントリーを検討する重要な手がかりとなります。

十字線(同時線)

十字線(じゅうじせん)は、始値と終値がほぼ同じ価格となり、実体がほとんどないか、全くないローソク足です。その名の通り、十字の形に見えます。

- 形状が示す心理: 買いの勢力と売りの勢力が完全に拮抗し、市場が均衡状態にあることを示します。値動きはあるものの(ヒゲの長さ)、最終的には元の価格に戻ってきたという事実が、市場の迷いを象徴しています。

- 出現する意味: 十字線は、出現する場所によってその重要性が大きく変わります。

- トレンドの頂点・底値: 長い上昇トレンドの後の高値圏や、長い下落トレンドの後の安値圏で十字線が出現した場合、それまで市場を支配してきた勢力が力尽き、反対勢力とのパワーバランスが逆転する寸前の状態を示唆します。そのため、トレンド転換の非常に強力なサインと見なされます。

- 揉み合い相場の途中: 方向感のないレンジ相場の中で出現した場合は、単に市場が様子見ムードであることを示しているだけで、大きな意味を持たないこともあります。

十字線は、それ単体で売買を決定するものではありませんが、「相場の潮目が変わるかもしれない」という重要な警告を発しています。この足が出現した後は、次のローソク足がどちらの方向に動くかを注意深く観察することが極めて重要になります。

【組み合わせ編】代表的なチャートパターン15選

単体のローソク足が示す意味を理解したら、次は複数のローソク足を組み合わせた「チャートパターン」を学ぶ段階です。チャートパターンは、2本以上のローソク足の特定の組み合わせによって形成され、単体のローソク足よりも信頼性の高い売買シグナルを発することがあります。世界中のトレーダーがこれらのパターンを認識しているため、パターンが完成すると、多くの市場参加者が同じ方向に動きやすく、自己実現的な予測となる傾向があります。

ここでは、FX取引で頻繁に出現し、覚えておくべき代表的なチャートパターンを15種類、厳選して紹介します。それぞれのパターンの形状、意味、そしてトレード戦略への活かし方を学び、実践的な分析能力を身につけましょう。

① 明けの明星

明けの明星(あけのみょうじょう)は、下落トレンドから上昇トレンドへの転換を示す、非常に信頼性の高い買いシグナルの一つです。このパターンは3本のローソク足で構成されます。

- 1本目: 下落トレンドを示す大陰線。

- 2本目: 1本目の終値から下に窓(ギャップ)を開けて出現する、実体の短いローソク足(小陽線、小陰線、十字線など)。下落の勢いが弱まったことを示します。

- 3本目: 2本目の実体から上に窓を開け、1本目の実体内部に大きく切り込む陽線。買いの勢いが復活したことを示します。

このパターンは、夜が明ける直前に輝く金星(明星)に例えられています。長く続いた下落(夜)が終わり、上昇(朝)が始まることを示唆します。トレーダーは、3本目の陽線が確定した時点で買いエントリーを検討します。

② 宵の明星

宵の明星(よいのみょうじょう)は、明けの明星とは正反対に、上昇トレンドから下落トレンドへの転換を示す、強力な売りシグナルです。こちらも3本のローソク足で構成されます。

- 1本目: 上昇トレンドを示す大陽線。

- 2本目: 1本目の終値から上に窓を開けて出現する、実体の短いローソク足。上昇の勢いが衰えたことを示します。

- 3本目: 2本目の実体から下に窓を開け、1本目の実体内部に大きく切り込む陰線。売りの勢いが優勢になったことを示します。

夕暮れ時に現れる金星(宵の明星)に例えられ、上昇(昼)が終わり、下落(夜)が始まることを示唆します。3本目の陰線が確定した時点で、トレーダーは売りエントリーや保有している買いポジションの決済を検討します。

③ 包み線(抱き線)

包み線(つつみせん)、または抱き線(だきせん)は、2本のローソク足で構成される転換パターンです。前の足のローソク足を、次の足のローソク足が完全に包み込む(実体部分)形になります。

- 強気の包み線(買いサイン): 下落局面で、前の陰線を次の大陽線が完全に包み込んだ形。下落のエネルギーを買いのエネルギーが完全に打ち消したことを示し、上昇転換の強いサインとなります。

- 弱気の包み線(売りサイン): 上昇局面で、前の陽線を次の大陰線が完全に包み込んだ形。上昇のエネルギーを売りのエネルギーが飲み込んだことを示し、下落転換の強いサインとなります。

包み込む側のローソク足の実体が長ければ長いほど、そのシグナルの信頼性は高まります。

④ はらみ線

はらみ線は、包み線とは逆の形で、大きなローソク足の次に、その実体の内部に収まる小さなローソク足が出現するパターンです。「はらみ」とは「妊娠」を意味し、大きなローソク足(母親)が小さなローソク足(子ども)を身ごもっているように見えることから名付けられました。

- 強気のはらみ線(買いサインの可能性): 下落局面で、大陰線の次に、その実体内に収まる小陽線が出現。下落の勢いが弱まり、反転の可能性を示唆します。

- 弱気のはらみ線(売りサインの可能性): 上昇局面で、大陽線の次に、その実体内に収まる小陰線が出現。上昇の勢いが弱まり、反転の可能性を示唆します。

はらみ線は、それ自体が強力な転換サインというよりは、トレンドの勢いが衰えていることを示す警戒信号です。このパターンが出現した後は、相場がどちらに動くかを慎重に見極める必要があります。はらみ線の中の小さい足が十字線の場合、「はらみ寄せ線」と呼ばれ、より強い転換の可能性を示唆します。

⑤ 毛抜き底・毛抜き天井

毛抜き(けぬき)は、2本(またはそれ以上)のローソク足が、同じ価格水準で底または天井を付けるパターンです。毛抜きで毛を抜くように、同じ価格で反転することから名付けられました。

- 毛抜き底: 下落局面で、2本のローソク足の安値がほぼ同じ価格で揃うパターン。その価格帯に強い買い支え(サポート)があることを示し、上昇転換のサインとなります。

- 毛抜き天井: 上昇局面で、2本のローソク足の高値がほぼ同じ価格で揃うパターン。その価格帯に強い売り圧力(レジスタンス)があることを示し、下落転換のサインとなります。

非常にシンプルですが、重要なサポートラインやレジスタンスラインを視覚的に示してくれる、分かりやすいパターンです。

⑥ 赤三兵

赤三兵(あかさんぺい)は、陽線が3本連続で出現するパターンで、非常に強い買いシグナルです。安値圏や揉み合い相場からのブレイクアウト後に出現すると、本格的な上昇トレンドの開始を示唆します。

- 条件: 3本の陽線が、前の足の終値より高い位置で始まり(窓を開けるのが理想)、それぞれが前の足の高値を更新していくのが典型的な形です。

- 注意点: 上昇トレンドが長く続いた後の高値圏で赤三兵が出現した場合は、むしろ「買われすぎ」のサインとなり、失速する可能性(思案星)もあるため注意が必要です。

⑦ 三羽烏

三羽烏(さんばがらす)は、赤三兵の逆で、陰線が3本連続で出現するパターンです。強力な売りシグナルであり、下落トレンドの開始を示唆します。

- 条件: 3本の陰線が、前の足の終値より安い位置で始まり、それぞれが前の足の安値を更新していく形です。不吉なカラスが3羽並んでいる様子に例えられています。

- 注意点: 下落トレンドの終盤で出現した場合、売られすぎによる反発の可能性(底値での三羽烏)も考慮する必要があります。

⑧ たくり線・首吊り線

どちらも長い下ヒゲを持ち、実体が上部に小さくあるという同じ形状のローソク足ですが、出現する場所によって意味が全く逆になります。

- たくり線: 下落トレンドの安値圏で出現した場合。大きく下げた後に買い戻され、上昇への反転を示唆する強い買いサインとなります。相場の底をたぐり寄せるような動きから名付けられました。

- 首吊り線: 上昇トレンドの高値圏で出現した場合。一度下げたものの買い戻された形ですが、高値圏での下落圧力の存在を示唆し、下落への転換を警告する売りサインとなります。

このように、同じ形のローソク足でも、相場の文脈(どこで出現したか)によって解釈が180度変わる典型的な例です。

⑨ かぶせ線

かぶせ線は、2本のローソク足で構成される下落転換パターンです。

- 1本目: 上昇を示す陽線。

- 2本目: 1本目の高値よりも高く始まった後、下落して引け、1本目の陽線の実体の中心よりも深く入り込んで終わる陰線。

買い方の期待(高く寄り付いた)を裏切って、売り方が一気に攻勢をかけた形です。陽線の実体の半分以上に陰線がかぶさるほど、下落転換の可能性が高いとされます。

⑩ 三空

三空(さんくう)は、窓(ギャップ)が3回連続で開くパターンで、トレンドの最終局面で出現しやすいとされています。「窓」とは、前日のローソク足と当日のローソク足の間にできる価格の空間のことです。

- 三空踏み上げ: 上昇トレンドで窓を3回開けて上昇した場合。買われすぎの状態を示し、トレンドの終焉と下落転換が近いことを示唆する売りサインとなります。

- 三空叩き込み: 下落トレンドで窓を3回開けて下落した場合。売られすぎの状態を示し、トレンドの底が近く、上昇転換が近いことを示唆する買いサインとなります。

相場の過熱感を示すサインとして重要です。

⑪ 三尊天井

三尊天井(さんぞんてんじょう)は、チャートパターンの中でも特に有名で信頼性の高い下落転換パターンです。英語では「ヘッド・アンド・ショルダーズ・トップ」と呼ばれます。

- 形状: 中央の最も高い山(ヘッド)と、その両脇にある少し低い2つの山(ショルダー)の、合計3つの山から構成されます。3つの山の安値を結んだ線をネックラインと呼びます。

- 売買シグナル: 価格が右のショルダーを形成した後、ネックラインを下抜けたら、強力な売りシグナルが完成します。多くのトレーダーがこのブレイクアウトを狙っています。

⑫ 逆三尊

逆三尊(ぎゃくさんぞん)は三尊天井の逆で、底値圏で出現する強力な上昇転換パターンです。「ヘッド・アンド・ショルダーズ・ボトム」とも呼ばれます。

- 形状: 中央の最も深い谷(ヘッド)と、その両脇にある少し浅い2つの谷(ショルダー)から構成されます。3つの谷の高値を結んだ線がネックラインです。

- 売買シグナル: 価格が右のショルダーを形成した後、ネックラインを上抜けたら、強力な買いシグナルが完成します。

⑬ 上げの三法

上げの三法(あげのさんぽう)は、上昇トレンドが一時的に休息した後に、再び上昇を再開するトレンド継続パターンです。

- 形状:

- まず大陽線が出現します。

- その次に、大陽線の高値と安値の範囲内で、3本程度の小さな陰線(または小陽線)が続きます。これは一時的な利益確定売りによる調整です。

- 最後に、調整の陰線を打ち消すような大陽線が出現し、最初の高値を更新します。

- 意味: 一時的な調整をこなし、さらに上昇するエネルギーが溜まったことを示します。押し目買いの絶好の機会とされます。

⑭ 下げの三法

下げの三法(さげのさんぽう)は、上げの三法の逆で、下落トレンドが継続するパターンです。

- 形状:

- まず大陰線が出現します。

- その次に、大陰線の範囲内で3本程度の小さな陽線(調整の戻し)が続きます。

- 最後に、調整の陽線を打ち消す大陰線が出現し、最初の安値を更新します。

- 意味: 一時的な反発(戻り)は弱く、下落トレンドが継続することを示します。戻り売りのタイミングとされます。

⑮ 坂田五法

最後に紹介する坂田五法(さかたごほう)は、個別のチャートパターンというより、これまで紹介してきたようなローソク足のパターン分析の基礎を築いた、江戸時代の米相場師・本間宗久が考案したとされる相場分析の体系です。

坂田五法は、以下の5つの基本原則から成り立っています。

- 三山(さんざん): 三尊天井のこと。天井を示すパターン。

- 三川(さんせん): 逆三尊のこと。底を示すパターン。

- 三空(さんくう): 窓が3つ開くパターン。トレンド転換を示唆。

- 三兵(さんぺい): 赤三兵や三羽烏のこと。トレンドの発生を示す。

- 三法(さんぽう): 上げの三法や下げの三法のこと。トレンドの休息と継続を示す。

これまで見てきた主要なパターンの多くが、この坂田五法に集約されていることがわかります。この古典的な分析手法が、現代のFX市場でも依然として有効であることは、ローソク足分析の普遍的な価値を物語っています。坂田五法は単なるパターンの暗記ではなく、「相場は上げ下げを繰り返しながらトレンドを形成する」という市場の本質を捉えた考え方であり、全てのトレーダーが学ぶべき基本哲学と言えるでしょう。

ローソク足と組み合わせたい代表的な分析手法

ローソク足分析は非常に強力なツールですが、それ単独でトレードの全ての判断を下すのは危険を伴います。相場には「ダマシ」と呼ばれる、セオリー通りの動きにならない場面がつきものです。分析の精度を高め、より信頼性の高いトレードを行うためには、ローソク足分析を他の分析手法と組み合わせることが不可欠です。

このセクションでは、ローソク足分析と特に相性が良く、多くのプロトレーダーが実践している2つの代表的な分析手法、「プライスアクション」と「ダウ理論」について解説します。これらの手法を組み合わせることで、ローソク足のシグナルをより広い文脈の中で解釈し、トレードの根拠を強化できます。

プライスアクション

プライスアクションとは、インジケーター(移動平均線やRSIなど)を多用するのではなく、チャート上の価格の動きそのもの、つまりローソク足の形状や並び、パターンに注目して相場の状況を判断する分析手法です。ここまで解説してきたローソク足パターンの分析は、まさにプライスアクション分析の中核をなす要素です。

しかし、プライスアクションは単にパターンを暗記するだけではありません。重要なのは、「なぜその場所で、その形のローソク足が出現したのか」という背景を読み解くことです。そのために、以下の要素と組み合わせてローソク足を分析します。

- サポートラインとレジスタンスライン(サポレジ):

- サポートライン(下値支持線): 価格がそれ以上下落しにくいとされる水平線。何度も価格が反発している安値を結んで引かれます。

- レジスタンスライン(上値抵抗線): 価格がそれ以上上昇しにくいとされる水平線。何度も価格が反落している高値を結んで引かれます。

【組み合わせ分析の例】

下落トレンドが続き、過去に何度も反発している強力なサポートラインに価格が到達したとします。そこで、長い下ヒゲを持つ「たくり線」や、上昇転換を示す「明けの明星」といったローソク足パターンが出現した場合、それは単にパターンが出たという事実以上に、「このサポートラインは市場参加者に強く意識されており、買い圧力が非常に強い」という強力な根拠になります。このような複数の根拠が重なるポイントは、非常に信頼性の高いエントリーポイントとなり得ます。逆に、レジスタンスライン付近で「宵の明星」や「上影陰線」が出れば、強力な売りシグナルと判断できます。 - トレンドライン:

- 上昇トレンド中に安値を結んだ右肩上がりの線や、下落トレンド中に高値を結んだ右肩下がりの線をトレンドラインと呼びます。これもサポレジの一種として機能します。

- 上昇トレンドラインに価格がタッチし、そこで反発を示す陽線が出現すれば、トレンド継続の押し目買いのサインとなります。逆に、トレンドラインを明確に下抜ける大陰線が出現すれば、トレンド転換のサインと解釈できます。

- ピンバーやインサイドバーなどの特定のローソク足パターン:

- ピンバー: 「たくり線」や「トンカチ」のように、実体が小さく片方に長いヒゲを持つローソク足のこと。プライスアクションの世界では、トレンド転換を示す重要なサインとして特に注目されます。

- インサイドバー: 「はらみ線」のこと。前の足のローソク足の高値と安値の範囲内に、次の足がすっぽり収まる形。市場のエネルギーが収縮している状態を示し、この後のブレイクアウト(価格がレンジを抜けて大きく動くこと)の前兆とされます。

プライスアクションは、ローソク足のシグナルを、相場の重要な節目(サポレジやトレンドライン)という文脈の中で捉え直す手法です。これにより、「どこで出たシグナルが重要で、どこで出たシグナルは無視すべきか」を判断する能力が養われます。

ダウ理論

ダウ理論は、19世紀末にチャールズ・ダウによって提唱された、全てのテクニカル分析の基礎とも言える市場分析理論です。ダウ理論は6つの基本法則から成りますが、FXトレーダーにとって特に重要なのは「トレンドの定義」です。

【ダウ理論におけるトレンドの定義】

- 上昇トレンド: 高値と安値が、連続して切り上がっている状態(直近の高値と安値を、次の波が両方とも更新している)。

- 下落トレンド: 高値と安値が、連続して切り下がっている状態(直近の高値と安値を、次の波が両方とも更新している)。

- トレンドの転換:

- 上昇トレンドの終焉は、明確な安値を下抜けたシグナルによって示唆される。

- 下落トレンドの終焉は、明確な高値を上抜けたシグナルによって示唆される。

このダウ理論とローソク足分析を組み合わせることで、トレンド転換の確度を飛躍的に高めることができます。

【組み合わせ分析の例】

上昇トレンドが続いており、高値(A)と安値(B)が順調に切り上がっていたとします。しかし、次の上昇で直近高値(A)を更新できずに失速し(高値C)、下落に転じました。この時点で「宵の明星」や「三尊天井」のようなローソク足の転換パターンが出現したとします。これは最初の警戒信号です。

そして、価格がさらに下落し、直近の明確な安値(B)をローソク足の実体で明確に下抜けました。これがダウ理論上の「トレンド転換」のシグナルです。

このように、

- ローソク足パターンによる転換の示唆(先行指標)

- ダウ理論によるトレンド転換の確定(確定指標)

という2つのフィルターを組み合わせることで、より確信を持って「上昇トレンドは終わり、下落トレンドが始まった」と判断し、売り戦略に切り替えることができます。ローソク足のパターンが出ただけで早まってエントリーする「フライング」を防ぎ、より勝率の高いトレードを実現するための非常に有効な考え方です。

ローソク足分析はミクロの視点、ダウ理論はマクロの視点と捉えることができます。この両方の視点を組み合わせることで、相場の全体像と細部の動きを立体的に把握し、優位性の高いトレード戦略を構築することが可能になるのです。

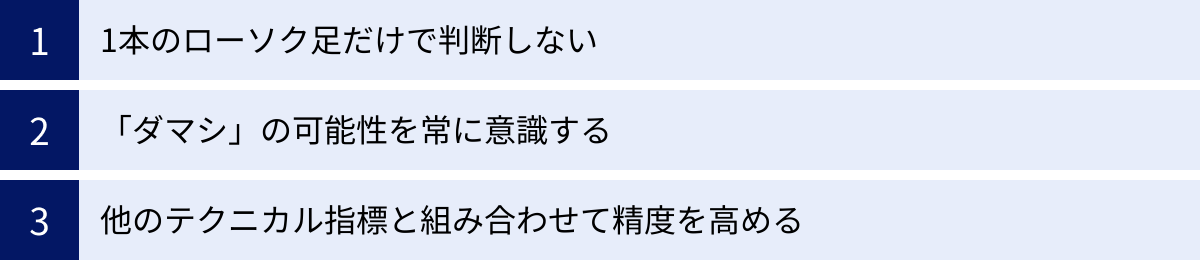

ローソク足で分析する際の3つの注意点

ローソク足分析は、FXで成功を収めるための強力な武器ですが、万能の魔法ではありません。使い方を誤ったり、その限界を理解していなかったりすると、かえって大きな損失を招く原因にもなり得ます。ローソク足のパターンを学び、実践で使おうとするトレーダーが陥りがちな落とし穴がいくつか存在します。

このセクションでは、ローソク足分析を実践する上で必ず心に留めておくべき3つの重要な注意点について詳しく解説します。これらの注意点を常に意識することで、分析の信頼性を高め、無用なリスクを避け、長期的に安定したトレードを目指すことができます。

① 1本のローソク足だけで判断しない

ローソク足のパターン、特に単体で現れるパターンを学んだ初心者が最も陥りやすい間違いが、特定の形状のローソク足が1本出現しただけで、すぐに「買いだ!」「売りだ!」と飛びついてしまうことです。

例えば、下落トレンドの途中で長い下ヒゲを持つ「たくり線」が出現したとします。教科書的には「上昇転換のサイン」です。しかし、これだけで安易に買いエントリーをしてしまうのは非常に危険です。なぜなら、そのサインが本物である保証はどこにもないからです。次のローソク足であっさりとその安値を更新し、さらに下落が続くケースは頻繁に起こります。

【なぜ1本だけでは不十分なのか?】

- 確率論の世界: テクニカル分析のサインは、あくまで「そうなる可能性が高い」という確率論に基づいています。100%確実なサインは存在しません。

- 相場の文脈が重要: 同じ「たくり線」でも、重要なサポートライン上で出現したものと、何もない中途半端な価格帯で出現したものでは、その意味合いが全く異なります。前後の値動きや、より大きな時間軸でのトレンド(環境認識)といった相場の文脈を無視してはいけません。

- 確定足の重要性: ローソク足は、その時間軸が終了して初めて形が「確定」します。例えば1時間足で分析している場合、まだ形成途中のローソク足は、残り時間で形が大きく変わる可能性があります。長い下ヒゲを付けていたのに、引け際にはヒゲがほとんどなくなっている、ということもあり得ます。判断は必ずローソク足が確定してから行うのが鉄則です。

【具体的な対策】

- 次の足を確認する: 転換を示唆するローソク足が出現したら、慌てずに次のローソク足がそのサインを裏付ける方向に動くかを確認しましょう。例えば、「たくり線」の後に陽線が出現し、たくり線の高値を更新するような動きが見られれば、上昇転換の信頼性は格段に高まります。

- 複数のパターンを組み合わせる: 単体のローソク足だけでなく、「明けの明星」や「包み線」といった複数のローソク足で構成されるパターンの方が、一般的に信頼性は高いとされています。

- 全体像を見る: 常にチャートを広く見て、現在の価格がトレンドの中でどのような位置にあるのか、近くに重要なサポートやレジスタンスはないかを確認する癖をつけましょう。

1本のローソク足はあくまで「仮説」の提示であり、その後の値動きによってその仮説が正しいかどうかを検証していく、という姿勢が重要です。

② 「ダマシ」の可能性を常に意識する

「ダマシ」とは、テクニカル分析のセオリー通りの売買サインが出たにもかかわらず、価格がその反対方向に動いてしまう現象のことです。これはローソク足パターンにおいても頻繁に発生し、多くのトレーダーを悩ませる要因となっています。

例えば、教科書通りの綺麗な「三尊天井」が形成され、ネックラインを下にブレイクしたため、多くのトレーダーが売りでエントリーしたとします。しかし、ブレイクした直後に価格が急反発し、ネックラインの上に戻ってきて、そのまま上昇を続けてしまう。これが典型的な「ダマシ」のパターンです。

【なぜ「ダマシ」は起きるのか?】

- 大口投資家の意図: 市場には、ヘッジファンドや機関投資家といった、個人投資家とは比較にならない資金力を持つプレイヤーが存在します。彼らは、個人投資家のストップロス(損切り注文)を意図的に狙うことがあります。例えば、ネックラインの少し下に溜まっているであろう売り方のストップロス(買い注文)と、ブレイクアウト狙いの新規の売り注文を誘い、それを一気に刈り取る(買い上げる)ことで利益を得る、といった戦略です。

- 重要な経済指標の発表: 重要な経済指標やニュースが発表されたタイミングでは、テクニカル分析が全く通用しないような突発的な値動きが発生し、パターンが崩されることがあります。

- 市場の流動性: 取引参加者が少ない時間帯(早朝など)は、わずかな注文で価格が大きく動きやすいため、ダマシが発生しやすくなる傾向があります。

【「ダマシ」への対策】

- 損切り(ストップロス)を徹底する: 「ダマシ」を100%見抜くことは不可能です。最も重要な対策は、エントリーと同時に必ず損切り注文を入れておくことです。自分のシナリオが崩れた(ダマシだった)と判断する価格をあらかじめ決めておき、そこまで価格が逆行したら潔く損失を確定させる。これが資金を守るための絶対的なルールです。

- ブレイク後の「戻り」を待つ: ネックラインやサポート・レジスタンスをブレイクした瞬間に飛び乗るのではなく、一度ブレイクした価格がそのラインまで戻ってくる動き(リターンムーブ)を待ち、そこで再度反発することを確認してからエントリーするという手法があります。これはダマシを回避するための有効な戦略の一つです(ただし、戻ってこない場合もあります)。

- 出来高を確認する: 株式や先物など、出来高(取引量)が確認できる市場では、ブレイクアウト時に出来高が急増しているかを確認するのも有効です。出来高を伴わないブレイクは、ダマシである可能性が高まります。

「ダマシは相場の一部である」と受け入れ、ダマシに合った時にいかに損失を小さく抑えるかというリスク管理の視点を持つことが、長期的に生き残るトレーダーになるための鍵です。

③ 他のテクニカル指標と組み合わせて精度を高める

ローソク足分析は強力ですが、それだけに頼る「一点張り」は危険です。異なる性質を持つ他のテクニカル指標と組み合わせることで、それぞれの指標の弱点を補い合い、分析の精度と信頼性を総合的に高めることができます。これを「コンファメーション(確認)」と呼びます。

以下に、ローソク足分析と相性の良い代表的なテクニカル指標をいくつか紹介します。

- 移動平均線(Moving Average):

- 役割: 一定期間の価格の平均値を結んだ線で、トレンドの方向性と強さを視覚的に示してくれます。

- 組み合わせ方: 例えば、移動平均線が上向き(上昇トレンド)の状態で、価格が一時的に移動平均線まで下落し、そこで「たくり線」や「強気の包み線」といった反発パターンが出現すれば、それはトレンドに沿った絶好の押し目買いポイントである可能性が高まります。ローソク足の転換サインと、トレンドの方向性が一致しているため、非常に強力な根拠となります。

- RSI(相対力指数)/ ストキャスティクス:

- 役割: これらは「オシレーター系」指標と呼ばれ、現在の相場が「買われすぎ」か「売られすぎ」かを判断するのに役立ちます。

- 組み合わせ方: 例えば、RSIが70%以上(買われすぎゾーン)に達している上昇トレンドの天井圏で、「宵の明星」や「弱気の包み線」といった下落転換パターンが出現したとします。これは、「トレンドの勢いが過熱しており、かつローソク足レベルでも反転の兆候が出ている」ことを示し、下落転換の信頼性を高めます。

- ボリンジャーバンド:

- 役割: 移動平均線とその上下に価格の標準偏差(σ:シグマ)を示した線(バンド)で構成され、価格の変動範囲(ボラティリティ)を把握するのに役立ちます。価格の約95%は±2σのバンド内に収まるとされています。

- 組み合わせ方: 価格がボリンジャーバンドの+2σラインにタッチ、あるいは突き抜けた状態で、反落を示す「上影陰線」などが出現した場合、それは統計的に行き過ぎた価格帯からの反転を示唆するサインとなります。

これらの指標をチャートに複数表示し、「ローソク足のサイン」「トレンドの方向性」「買われすぎ/売られすぎ」「価格の行き過ぎ」といった複数の根拠が同じ方向を示した時にのみエントリーを検討することで、無駄なトレードを減らし、勝率の高いトレードに集中することができるようになります。

ローソク足の学習におすすめの書籍3選

ローソク足分析は奥が深く、この記事で基本を学んだ後も、継続的な学習がトレードスキルの向上に繋がります。良質な書籍から体系的に知識を得ることは、断片的なウェブ情報だけでは得られない深い理解と、普遍的な原則を身につける上で非常に有効です。

ここでは、ローソク足分析の学習をさらに深めたい方に向けて、初心者から中級者まで幅広く役立つおすすめの書籍を3冊厳選して紹介します。それぞれの書籍が持つ特徴や、どのようなトレーダーにおすすめかを解説します。

① 酒田五法はローソク足の基本です

- 書籍名: DVD付 酒田五法はローソク足の基本です

- 著者: 林 輝太郎

- 出版社: 同郷舎

【この書籍の特徴とおすすめポイント】

本書は、日本のテクニカル分析の大家である林輝太郎氏による、ローソク足分析の原点ともいえる「酒田五法」を徹底的に解説した一冊です。この記事でも紹介した「三山」「三川」「三兵」「三法」「三空」という坂田五法の考え方を、単なるパターンの暗記ではなく、「相場の勢いやリズムをどう読み解くか」という本質的な視点から深く掘り下げています。

特に、なぜそのパターンが形成されるのか、その裏にある市場参加者の心理状態はどうなっているのかという点に重きを置いて解説されているため、表面的な理解に留まらず、応用力のある知識が身につきます。豊富な図解と共に、古典的ながらも現代の相場にも通じる普遍的な原則を学ぶことができます。

「ローソク足分析の土台となる考え方、哲学をしっかりと学びたい」「小手先のテクニックではなく、相場の本質を理解したい」と考える、向上心のあるトレーダーにとって必読の書と言えるでしょう。付属のDVDによる動画解説も、理解を助ける大きなポイントです。

参照:同郷舎公式サイト

② 一番売れている月刊マネー誌ザイが作った「FX」入門

- 書籍名: 一番売れている月刊マネー誌ザイが作った「FX」入門 改訂版

- 著者: ザイFX!編集部

- 出版社: ダイヤモンド社

【この書籍の特徴とおすすめポイント】

この書籍は、特定のテクニカル分析に特化したものではなく、FX取引の全体像を網羅的に学べる入門書として絶大な人気を誇ります。その中でも、ローソク足の見方や代表的なチャートパターンについての解説は、イラストや図解が非常に豊富で、とにかく分かりやすいのが特徴です。

専門用語が極力噛み砕いて説明されており、「ローソク足って何?」というレベルの完全な初心者でも、挫折することなく読み進めることができます。ローソク足分析だけでなく、移動平均線やMACDといった他の主要なテクニカル指標、さらにはファンダメンタルズ分析や資金管理の方法まで、FXで勝つために必要な知識がバランス良くまとめられています。

「これからFXを始めたいけれど、何から勉強していいか分からない」「ローソク足も含め、FXの基本をゼロから体系的に学びたい」という方に最適な一冊です。まずこの本でFXの全体像とローソク足の基本を掴み、その上でより専門的な書籍に進む、という学習ステップが非常に効果的です。

参照:ダイヤモンド社公式サイト

③ プライスアクションとローソク足の法則

- 書籍名: プライスアクションとローソク足の法則[決定版] ──足1本ごとのテクニカル分析とチャートの読み方

- 著者: アル・ブルックス

- 出版社: パンローリング

【この書籍の特徴とおすすめポイント】

本書は、米国の著名なトレーダーであるアル・ブルックス氏による、プライスアクション分析の世界的名著です。この記事でも触れた「プライスアクション」の考え方を、非常に詳細かつ実践的に解説しています。

単にチャートパターンを紹介するだけでなく、一本一本のローソク足(バー)が形成される過程をリアルタイムで追いながら、買い方と売り方のどちらが優勢なのかを判断していくという、極めて実践的なアプローチが特徴です。トレンドライン、チャネル、サポート&レジスタンスといった基本的な概念とローソク足を組み合わせ、相場の文脈の中でシグナルをどう解釈すべきかを徹底的に叩き込んでくれます。

内容は非常に濃密で、初心者には少し難解に感じられる部分もあるかもしれませんが、「基本的なパターンは覚えたので、さらに一歩進んだ実践的な分析手法を身につけたい」「プロのトレーダーがチャートをどのように見ているのかを知りたい」と考える中級者以上のトレーダーにとっては、まさに目から鱗の情報が満載です。何度も読み返すことで、チャートを見る解像度が格段に上がることは間違いありません。

参照:パンローリング公式サイト

これらの書籍は、それぞれ異なる切り口でローソク足分析の理解を深めてくれます。自身の現在のレベルや学習したい内容に合わせて、最適な一冊を選んでみてはいかがでしょうか。

ローソク足分析におすすめのFX会社3選

ローソク足分析を効果的に行うためには、高機能で使いやすいチャートツールを提供しているFX会社を選ぶことが非常に重要です。描画ツールの豊富さ、搭載されているテクニカル指標の種類、そして直感的な操作性は、日々の分析の質と効率を大きく左右します。

ここでは、ローソク足分析を実践する上で特におすすめできる、優れたチャートツールを持つFX会社を3社厳選してご紹介します。各社のツールの特徴や強みを比較し、自分に合ったFX会社選びの参考にしてください。

| FX会社名 | 特徴的なチャートツール | テクニカル指標数 | 最小取引単位 | ローソク足分析における主な強み |

|---|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | プラチナチャートプラス | 全38種類 | 1,000通貨 | 豊富な描画ツールとテクニカル指標、高度なカスタマイズ性 |

| DMM FX | DMMFX PLUS | 全29種類 | 10,000通貨 | シンプルで直感的な操作性、初心者でも扱いやすい画面設計 |

| 外為どっとコム | G.comチャート | 全30種類 | 1,000通貨 | 豊富な情報コンテンツ、未来予測型ツール「ぴたんこテクニカル」 |

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高で世界トップクラスの実績を誇る大手FX会社です。多くのトレーダーから支持される理由の一つが、その高機能な取引ツールにあります。

- プラチナチャートプラス:

GMOクリック証券が提供するPCインストール型の取引ツール「はっちゅう君FXプラス」に搭載されているチャート機能です。全38種類という豊富なテクニカル指標と、25種類以上の描画ツールを標準で利用できます。これにより、この記事で紹介したようなトレンドラインやサポート・レジスタンスラインの描画、複数のテクニカル指標との組み合わせ分析などを、ストレスなく自由自在に行うことができます。 - 高度なカスタマイズ性:

チャートの色設定や指標のパラメータ、描画したラインなどを細かく設定し、自分だけの分析環境を構築することが可能です。複数のチャートを同時に表示させることも容易で、マルチタイムフレーム分析を効率的に行いたいトレーダーにとって最適な環境が整っています。 - スマホアプリも高機能:

スマホアプリ「GMOクリック FXneo」も、PC版に劣らない分析機能を搭載しており、移動中や外出先でも本格的なチャート分析が可能です。

豊富な分析ツールを駆使して、プロ並みの本格的なローソク足分析を行いたいと考えている中級者から上級者、また最初から最高の環境で始めたい初心者にも強くおすすめできるFX会社です。

参照:GMOクリック証券 公式サイト

② DMM FX

DMM FXは、初心者向けのサポートが手厚く、分かりやすい取引ツールで人気のFX会社です。複雑な機能よりも、まずはシンプルで直感的に使えるツールで始めたいという方に適しています。

- DMMFX PLUS:

PCブラウザ版の取引ツールで、シンプルながらも必要な機能がバランス良くまとまっているのが特徴です。チャート画面はスッキリとしており、どこに何があるか一目で分かりやすいため、PC操作が苦手な方やFX初心者でも迷うことなく使い始めることができます。 - 直感的な操作性:

テクニカル指標の追加や描画ツールの使用も、簡単なクリック操作で完結します。ローソク足のパターンを見つけ、そこにトレンドラインを引くといった基本的な分析作業を、誰でもスムーズに行えるように設計されています。搭載されているテクニカル指標は全29種類と、基本的な分析には十分な数が揃っています。 - 使いやすさを追求したスマホアプリ:

スマホアプリもPC版と同様に、使いやすさを重視した設計になっています。大きな画面で見やすく、タップ操作で快適に分析や取引ができます。

「まずは難しいことを考えずに、ローソク足チャートを見ることに慣れたい」「シンプルで分かりやすいツールでFXを始めたい」という初心者の方には、DMM FXが非常に良い選択肢となるでしょう。

参照:DMM FX 公式サイト

③ 外為どっとコム

外為どっとコムは、長年の実績を持つ老舗のFX会社であり、特に情報コンテンツや学習ツールの充実に定評があります。分析ツールの機能性はもちろん、学習しながらスキルアップしていきたいトレーダーを強力にサポートしてくれます。

- G.comチャート:

外為どっとコムが提供するチャートツールは、全30種類のテクニカル指標を搭載し、基本的な分析機能は十分に備わっています。ユーザーの好みに合わせてレイアウトを自由に変更できるなど、カスタマイズ性も高い評価を得ています。 - 未来予測型ツール「ぴたんこテクニカル」:

同社の大きな特徴が、この「ぴたんこテクニカル」というツールです。過去のチャートの中から、現在のチャートと類似した形状のパターンを探し出し、未来の値動きを予測して表示してくれるというユニークな機能を持っています。ローソク足のチャートパターン分析とこのツールを組み合わせることで、「このパターンが出た後、過去にはどういう動きをしたのか」という統計的な裏付けを得ることができ、分析の参考にすることが可能です。 - 豊富な学習コンテンツ:

レポートやセミナー、動画コンテンツ「マネ育チャンネル」など、初心者から上級者まで学べるコンテンツが非常に充実しています。ローソク足分析についても、専門家が分かりやすく解説する動画などが多数用意されており、取引と学習を並行して進めることができます。

チャート分析だけでなく、信頼できる情報や学習ツールも活用しながら総合的にトレードスキルを高めていきたいという方に、外為どっとコムは最適な環境を提供してくれます。

参照:外為どっとコム 公式サイト

まとめ

本記事では、FX取引における最も基本的かつ重要な分析手法である「ローソク足」について、その基本構造から実践的なチャートパターンの見方、分析の精度を高めるための応用テクニックまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事で学んだ重要なポイントを振り返りましょう。

- ローソク足は市場心理の縮図: 1本のローソク足は「始値・終値・高値・安値」の四本値から成り、その「実体」と「ヒゲ」の形状は、一定期間における買いと売りのパワーバランス、つまり市場参加者の心理状態を視覚的に表現しています。

- 単体と組み合わせで分析する: 「大陽線」や「たくり線」といった単体のローソク足が持つ意味を理解し、さらに「明けの明星」や「三尊天井」といった複数のローソク足が織りなすチャートパターンを覚えることで、トレンドの発生や転換をより高い精度で予測できるようになります。

- 分析は組み合わせが鍵: ローソク足分析の信頼性を高めるためには、単体で判断するのではなく、プライスアクション(サポート・レジスタンス分析)やダウ理論(トレンド定義)といった他の分析手法と組み合わせることが不可欠です。複数の根拠が重なるポイントを探すことで、トレードの優位性を高めることができます。

- 注意点を常に意識する: ローソク足のパターンは万能ではありません。「1本の足だけで判断しない」「ダマシの可能性を常に意識する」「他のテクニカル指標と組み合わせる」という3つの注意点を守り、徹底したリスク管理(損切り)を行うことが、市場で長く生き残るための絶対条件です。

ローソク足チャートは、一見するとただの棒グラフの連続に見えるかもしれません。しかし、その一つ一つに意味があり、組み合わせることで相場の物語を読み解くことができる、まさにトレーダーにとっての「言語」のようなものです。

この記事で紹介した知識は、あなたのトレードにおける強力な武器となるはずです。しかし、知識をインプットするだけでは不十分です。最も重要なのは、実際のチャートを見て、学んだパターンを探し、その後の値動きを検証するという実践的な練習を繰り返すことです。まずはデモトレードなどを活用し、損失のリスクがない環境で、ローソク足分析に慣れ親しんでいくことを強くお勧めします。

FX取引には、元本を失うリスクが伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任と判断で行うようにしてください。この記事が、あなたのFX学習の一助となり、より深く相場を理解するきっかけとなれば幸いです。