FX(外国為替証拠金取引)には、さまざまなトレード手法が存在します。その中でも、特定の時間帯に見られる値動きの傾向を利用した「仲値トレード」は、多くのトレーダーから注目されています。この手法は、特に日本のトレーダーにとって馴染み深いものであり、その仕組みは比較的シンプルです。

しかし、シンプルだからといって必ず勝てるわけではありません。仲値トレードで安定した成果を出すためには、その背景にあるメカニズムやメリット・デメリット、そして潜むリスクを深く理解することが不可欠です。

この記事では、FXの仲値トレードについて、その基本となる「仲値」の定義から、トレードの具体的な仕組み、実践的な手法、勝率を上げるためのポイント、そして注意すべきリスクまで、網羅的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語は丁寧に説明し、具体的なシナリオを交えながら分かりやすく紐解いていきます。この記事を読めば、仲値トレードの本質を理解し、ご自身のトレード戦略に活かすための知識を身につけられるでしょう。

目次

FXの仲値とは

FXの仲値トレードを理解する上で、まず押さえておくべきなのが「仲値(なかね)」という言葉そのものの意味です。仲値は、私たちの日常生活やビジネスシーンにおける外貨取引の基準となる、非常に重要な役割を担っています。

仲値とは、金融機関が顧客との間で外国為替取引(外貨預金、送金など)を行う際に、基準として設定する為替レートのことです。正式には「TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)」と呼ばれます。

為替市場のレートは、秒単位で常に変動しています。もし金融機関が、顧客からの取引依頼があるたびにその時々の市場レートで対応していたら、事務処理が非常に煩雑になり、レートの提示も困難になるでしょう。そこで、金融機関は1日に1回、その日の取引の基準となるレートを「仲値」として決定し、公表します。これにより、その日1日の顧客向け為替取引をスムーズに行えるようになります。

例えば、海外旅行のために円を米ドルに両替する場合や、輸入企業が海外の取引先に代金を支払う場合など、個人・法人を問わず、多くの外貨取引がこの仲値に基づいて行われています。

FXトレーダーが直接取引するのは、この仲値そのものではなく、常に変動する「インターバンク市場」のレートです。しかし、仲値が決まる時間帯には、この仲値を意識した大規模な資金の動きが発生するため、インターバンク市場のレートにも大きな影響を与えます。この影響を利用するのが、仲値トレードの核心です。

仲値とTTS・TTBの違い

仲値を理解する上で、セットで覚えておきたいのが「TTS」と「TTB」です。これらは、私たちが実際に外貨を売買する際に適用されるレートであり、仲値に金融機関の手数料(為替手数料)が上乗せ、または差し引かれたものです。

| レートの種類 | 正式名称 | 内容 | 顧客の視点 |

|---|---|---|---|

| 仲値 (TTM) | Telegraphic Transfer Middle Rate | 金融機関が定める基準レート | – |

| TTS | Telegraphic Transfer Selling Rate | 金融機関が顧客に外貨を売る時のレート | 円を外貨に替える(外貨を買う) |

| TTB | Telegraphic Transfer Buying Rate | 金融機関が顧客から外貨を買う時のレート | 外貨を円に替える(外貨を売る) |

TTS(対顧客電信売相場)

TTSは「Telegraphic Transfer Selling Rate」の略で、金融機関側から見て「顧客に外貨を売る(Sell)」レートです。つまり、私たちが円を外貨に交換する際に適用されるレートです。例えば、米ドル預金をしたり、海外送金のために円を米ドルに替えたりする場合に使われます。TTSは、基準となる仲値に金融機関の為替手数料が上乗せされているため、仲値よりも高い(円安)レートになります。

計算式: TTS = 仲値 + 為替手数料

TTB(対顧客電信買相場)

TTBは「Telegraphic Transfer Buying Rate」の略で、金融機関側から見て「顧客から外貨を買う(Buy)」レートです。つまり、私たちが外貨を円に交換する際に適用されるレートです。例えば、海外旅行で余った米ドルを円に戻したり、海外からの送金を受け取って円に替えたりする場合に使われます。TTBは、基準となる仲値から為替手数料が差し引かれているため、仲値よりも安い(円高)レートになります。

計算式: TTB = 仲値 – 為替手数料

このTTSとTTBの差額が、金融機関の収益となる「為替手数料」です。FX取引における「スプレッド」と似た概念だと考えると分かりやすいでしょう。

【具体例】

ある日の仲値(TTM)が「1ドル = 150.00円」で、為替手数料が1円だったとします。

- あなたが100ドルを預金したい(円をドルに替えたい)場合、適用されるのはTTSです。

- TTS = 150.00円 + 1円 = 151.00円

- 必要な日本円は、100ドル × 151.00円 = 15,100円

- あなたが100ドルを日本円に替えたい場合、適用されるのはTTBです。

- TTB = 150.00円 – 1円 = 149.00円

- 受け取れる日本円は、100ドル × 149.00円 = 14,900円

このように、仲値はあくまで基準であり、実際に私たちが取引する際にはTTSやTTBが使われます。そして、仲値トレードで注目するのは、この仲値が決定されるプロセスで発生する市場の歪みなのです。

仲値が決まる時間(日本時間)

仲値トレードを実践する上で、最も重要な情報の一つが「仲値の決定時間」です。この時間を正確に把握していなければ、トレードのタイミングを掴むことはできません。

日本の金融機関が仲値を決定する時間は、一般的に日本時間の午前9時55分頃とされています。

なぜこの時間なのでしょうか。これには東京外国為替市場のオープンが深く関係しています。東京市場は午前9時に本格的な取引が始まります。そこから約1時間、市場の実勢レートの動向を見極めた上で、その日の基準となる仲値を決定するのです。午前10時には顧客向けの窓口業務が本格化するため、その前にレートを確定させておく必要があります。

ただし、注意点として、すべての金融機関が全く同じ時間に、全く同じレートで仲値を決定するわけではありません。 多くのメガバンクなどは9時55分を目安にしていますが、金融機関によっては若干の時間のズレや、独自の判断でレートを決定する場合があります。

しかし、FX市場に影響を与えるのは、主に大手金融機関や機関投資家の大口取引です。そのため、FXトレーダーは「午前9時55分」を一つの重要な節目として認識し、この時間に向けて市場がどのように動くかを注視します。

仲値トレードは、この9時55分というゴールに向かって、午前9時頃から始まる約1時間の値動きを狙う短期的なトレード手法です。この時間帯に特有のパターンを理解し、利用することが、仲値トレード成功の鍵となります。

FXの仲値トレードの仕組み

仲値トレードは、なぜ特定の時間帯に特定の方向に価格が動きやすいのでしょうか。その背景には、日本の経済活動に根差した「実需」という強力な要因が存在します。ここでは、仲値トレードが成立するメカニズムを、具体的な要因と合わせて詳しく解説します。

なぜ仲値の時間にドル円が上昇しやすいのか

仲値トレードにおいて、特に注目されるのが「ドル円(USD/JPY)」の通貨ペアです。そして、仲値が決定される午前9時55分にかけて、ドル円の価格は上昇(円安・ドル高)しやすいというアノマリー(経験則)が知られています。

この現象の最大の理由は、「本邦実需筋によるドル買い・円売り」がこの時間帯に集中するためです。

「本邦実-需筋(ほんぽうじつじゅすじ)」とは、主に日本の輸入企業を指します。輸入企業は、海外から商品や原材料を仕入れる際に、その代金を相手国の通貨(多くは米ドル)で支払う必要があります。その支払いのために、手持ちの日本円を売って、米ドルを買わなければなりません。

この「円を売ってドルを買う」という取引は、外国為替市場においてドル円の上昇圧力となります。

- ドルを買う需要が増える → ドルの価値が上がる

- 円を売る供給が増える → 円の価値が下がる

結果として、「円安・ドル高」の方向に相場が動きやすくなるのです。

では、なぜこのドル買いが仲値決定の時間帯に集中するのでしょうか。

多くの企業は、金融機関がその日に公表する「仲値」を基準に決済を行います。そのため、金融機関は顧客である輸入企業からの大量のドル買い注文を、仲値が決まる9時55分までにある程度カバーしておく必要があります。金融機関自身も、インターバンク市場でドルを調達(ドル買い・円売り)するため、これが市場全体の上昇圧力となるのです。

さらに、この動きは自己実現的な側面も持っています。

ヘッジファンドなどの投機筋も、「この時間帯は実需のドル買いで価格が上がりやすい」というアノマリーを知っています。そのため、実需の買いが入る前に先回りしてドルを買い、価格が上昇したところで売り抜けて利益を得ようとします。 この投機的な買いも加わることで、ドル円の上昇がさらに加速される傾向があります。

つまり、仲値の時間にかけてドル円が上昇しやすい背景には、

- 輸入企業の決済に伴う、実需のドル買い

- 金融機関による、顧客注文のカバー取引

- アノマリーを狙った、投機筋の先回り買い

という3つの要因が複合的に絡み合っているのです。これが、仲値トレードの基本的な仕組みです。

ゴトー日(5・10日)との関係性

仲値トレードのアノマリーは毎日見られる傾向ですが、その傾向が特に顕著になるとされる日があります。それが「ゴトー日(ごとおび)」です。

ゴトー日とは、日付の末尾が「5」または「10」の倍数になる日を指します。具体的には、毎月5日、10日、15日、20日、25日、そして月末日です。

なぜゴトー日に仲値のアノマリーが強まるのでしょうか。その理由は、日本の企業の多くが、決済日(支払日)をこれらの日に設定している慣習があるためです。

例えば、海外企業との取引代金の支払いを「毎月25日」や「月末」に設定している輸入企業は少なくありません。そのため、ゴトー日には、普段の日よりもさらに多くの輸入企業が決済資金を準備する必要に迫られます。

その結果、ゴトー日の仲値決定時間帯には、通常よりも大規模な実需のドル買い・円売りが発生しやすくなります。 大量の買い注文が市場に持ち込まれるため、ドル円の上昇圧力が一層強まるというわけです。

多くのトレーダーがこのゴトー日の特性を意識しているため、投機筋の動きもより活発になり、価格変動が増幅される傾向があります。

ただし、ゴトー日だからといって必ず上昇するわけではありません。もしゴトー日が土日や祝日にあたる場合は、決済日はその前後の営業日にずれます。例えば、25日が日曜日の場合、多くの企業は前の営業日である23日(金曜日)に決済を済ませます。この場合、「ゴトー日のアノマリー」は23日に前倒しで発生する可能性があるため注意が必要です。

仲値トレードを行う際は、カレンダーを確認し、今日がゴトー日にあたるのか、そしてその日が営業日であるかを意識することが、戦略を立てる上で非常に重要になります。

仲値トレードのアノマリーについて

ここまで解説してきたように、仲値トレードは「仲値決定前にドル円が上昇しやすい」というアノマリーに基づいています。この「アノマリー」という言葉の意味を正しく理解しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。

アノマリー(Anomaly)とは、現代の金融・経済理論では明確な理論的根拠を説明できないものの、経験的に観測される市場の規則性や価格変動のパターンのことを指します。

仲値トレードの場合、「輸入企業の実需」というある程度の根拠はありますが、それが毎日、必ず同じように価格を上昇させるという理論的な保証はありません。あくまで「そうなることが多い」という過去のデータに基づいた経験則に過ぎないのです。

したがって、仲値トレードは100%成功する聖杯(Holy Grail)ではないということを肝に銘じておく必要があります。

アノマリーが崩れる(=期待通りに価格が動かない)要因は数多く存在します。

- 大規模な円買い要因の発生: 輸出企業からの大規模なドル売り注文が入ったり、海外投資家が日本株を売って円に換える動きが強まったりすると、ドル買い圧力を相殺し、価格が下落することもあります。

- 重要な経済指標の発表: 仲値トレードの時間帯に、市場の予想を大きく裏切るような経済指標が発表されると、アノマリーを吹き飛ばすほどの価格変動が起こる可能性があります。

- 要人発言や地政学リスク: 政府や中央銀行の要人による突然の発言や、国際情勢の急変(テロ、紛争など)は、市場心理を急速に悪化させ、安全資産とされる円が買われる(円高になる)要因となります。

- 市場参加者の意識の変化: あまりにも多くのトレーダーが同じアノマリーを狙うようになると、その動きを逆手に取った「アノマリー潰し」のような動きが出てくることもあります。

このように、アノマリーは非常に脆い側面を持っています。「アノマリーだから大丈夫」と過信し、リスク管理を怠ることは、大きな損失を招く最も危険な考え方です。

仲値トレードに取り組む際は、「上昇しやすい傾向がある」という優位性(エッジ)を活かしつつも、常に期待が裏切られる可能性を想定し、損切りなどのリスク管理を徹底することが、長期的に市場で生き残るための絶対条件となります。

仲値トレードの3つのメリット

仲値トレードは、その独特の仕組みから、他のトレード手法にはないいくつかのメリットを持っています。これらのメリットを理解することで、なぜ多くのトレーダー、特に兼業トレーダーや初心者に注目されるのかが見えてきます。

① 値動きの方向性を予測しやすい

FXトレードで最も難しいことの一つが、相場の方向性、つまり「価格が上がるか下がるか」を予測することです。多くのトレーダーは、テクニカル指標やファンダメンタルズ分析など、さまざまな手法を駆使して未来の値動きを読もうと試みますが、その精度を安定させるのは容易ではありません。

その点、仲値トレードは値動きの方向性を比較的予測しやすいという大きなメリットがあります。

前述の通り、仲値トレードの根底にあるのは「輸入企業による実需のドル買い」という、非常に明確で強力な要因です。これは、複雑な市場心理や投機的な思惑だけでなく、実際の経済活動に基づいた需要であるため、他の要因に比べて信頼性が高いと言えます。

特に、企業の決済が集中するゴトー日には、この「ドル買い・円売り」の需要が高まることが事前に分かっています。そのため、トレーダーは「今日はドル円が上昇する可能性が高い」という、明確な仮説を持って市場に臨むことができます。

もちろん、100%その通りに動くわけではありませんが、ランダムに動くように見える為替相場の中で、特定の時間帯に特定の方向へのバイアス(偏り)がかかるという事実は、トレーダーにとって大きなアドバンテージとなります。

この「方向性の予測しやすさ」は、特にFXを始めたばかりの初心者にとって、トレードの判断基準をシンプルにしてくれるという点で、大きな魅力と言えるでしょう。複雑な分析に頭を悩ませる前に、まずはこの分かりやすいパターンで市場の動きを体感することは、良い学習経験にもなります。

② 短時間で取引が完了する

多くの人々にとって、トレードに割ける時間は限られています。日中は仕事や学業、家事などで忙しく、一日中チャートに張り付いていることは不可能です。

仲値トレードは、そうしたライフスタイルの人々にとって非常に魅力的な手法です。なぜなら、取引時間が非常に短く、拘束時間が限定的だからです。

仲値トレードの主な取引時間帯は、日本時間の午前9時頃から、仲値が決定する9時55分直前までの、わずか1時間弱です。この時間内にエントリーから決済までを完結させるのが基本スタイルとなります。

- エントリー: 午前9時を過ぎ、市場が落ち着き始めた頃に買いポジションを持つ。

- 決済: 午前9時55分が近づく9時50分~54分頃に利益確定または損切りを行う。

このように、トレードの開始と終了の時間が明確に決まっているため、計画的に取引に取り組むことができます。例えば、出勤前や家事の合間の短い時間を利用してトレードを完結させることが可能です。

また、短時間で取引を終えることには、精神的なメリットとリスク管理上のメリットもあります。

- 精神的メリット: ポジションを長時間保有していると、「利益が減ったらどうしよう」「損失が拡大したらどうしよう」といった不安やストレスが常に付きまといます。短時間で決済することで、こうした精神的な負担を大幅に軽減できます。

- リスク管理上のメリット: ポジションを翌日に持ち越す(オーバーナイト)と、寝ている間に予期せぬ大きなニュース(経済指標の悪化、地政学リスクの発生など)で相場が急変し、朝起きたら大きな損失が出ていた、というリスクがあります。仲値トレードは日中に取引を完結させるデイトレードの一種であるため、こうしたオーバーナイトリスクを完全に回避できます。

「トレードはしたいけれど、時間はあまり取れない」「ポジションを持ち続けるのが怖い」と感じる人にとって、この「短時間での完結」は、FXを始めるハードルを下げてくれる大きな利点と言えるでしょう。

③ トレード戦略がシンプルで分かりやすい

FXの世界には、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSIなど、無数のテクニカル指標が存在します。また、各国の金融政策や経済情勢を読み解くファンダメンタルズ分析も非常に奥が深いです。これらをすべて学び、使いこなすには相応の時間と努力が必要です。

しかし、仲値トレードの基本的な戦略は、驚くほどシンプルです。

「特定の時間帯(午前9時台)にドル円を買い、仲値が決まる直前(9時55分前)に売る」

これが、仲値トレードの骨子です。もちろん、勝率を上げるためには後述するような細かいポイントを考慮する必要はありますが、基本的なルールはこれだけです。

このシンプルさには、以下のような利点があります。

- 再現性が高い: ルールが明確であるため、感情的な判断が入り込みにくく、毎回同じようなアクションを繰り返しやすいです。トレードにおいて、一貫したルールを守り続けることは非常に重要であり、シンプルな戦略はその助けとなります。

- 初心者でも始めやすい: 複雑な分析手法を覚える必要がないため、FXを始めたばかりの初心者でも、比較的すぐに実践に移すことができます。まずはこのシンプルな手法で「注文を出す」「決済する」「損切りを設定する」といったFXの基本的な操作に慣れる、という使い方も有効です。

- 検証・改善がしやすい: 戦略がシンプルであるため、トレード後に「なぜ勝てたのか」「なぜ負けたのか」を振り返りやすいです。例えば、「エントリーが早すぎたかもしれない」「決済を欲張りすぎたかもしれない」といったように、改善点を見つけやすく、次のトレードに活かすことができます。

もちろん、「シンプル=簡単」というわけではありません。シンプルなルールの中にも、エントリータイミングの見極めや、損切りラインの設定など、奥深い要素は存在します。しかし、トレードの核となる考え方が非常に明快であることは、迷いや混乱を減らし、規律あるトレードを実践する上で大きな助けとなるでしょう。この分かりやすさが、仲値トレードが多くのトレーダーに支持される理由の一つです。

仲値トレードの3つのデメリットとリスク

仲値トレードは多くのメリットを持つ一方で、見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。これらの負の側面を正しく理解し、対策を講じることが、この手法で成功するための絶対条件です。メリットだけを見て安易に飛びつくと、手痛い失敗を経験することになりかねません。

① 必ず価格が上昇するわけではない

これが、仲値トレードにおける最大かつ最も重要なリスクです。メリットの項で「値動きの方向性を予測しやすい」と述べましたが、それはあくまで「確率的にその傾向が高い」というだけであり、100%の確実性を保証するものでは決してありません。

「アノマリーはいつか崩れる」という言葉を常に心に留めておく必要があります。仲値の時間帯に、期待とは裏腹にドル円の価格が下落(円高・ドル安)するケースも当然のように発生します。

価格が上昇しない、あるいは下落する主な要因としては、以下のようなものが考えられます。

- 実需のドル買いを上回るドル売り: 仲値の時間帯は輸入企業のドル買いが注目されますが、一方で輸出企業によるドル売り(海外で得たドルを円に替える動き)も存在します。たまたま大規模な輸出企業の決済が重なった場合、ドル買い圧力を相殺し、価格が下落することがあります。

- ネガティブサプライズ: 仲値決定の時間帯やその直前に、市場にとってネガティブなニュース(悪い経済指標、企業の倒産、金融不安など)が飛び込んでくると、市場心理は一気にリスクオフ(リスク回避)に傾きます。このような状況では、安全資産とされる日本円が買われ、ドル円は急落する可能性があります。

- 機関投資家による仕掛け: 多くの個人投資家が仲値のアノマリーを狙って買いポジションを溜めている状況を逆手に取り、ヘッジファンドなどの大口投資家が意図的に大量の売りを仕掛けてくることもあります。これにより、買いポジションの損切り(ロスカット)を巻き込みながら、価格が大きく下落する「ストップ狩り」のような現象が起きることもあります。

「ゴトー日だから絶対に上がるはず」「アノマリーだから大丈夫」といった過信や思い込みは、破滅への第一歩です。 常に価格が逆に動く可能性を想定し、後述する損切り設定などのリスク管理を徹底することが、仲値トレードを行う上での最低限の作法と言えます。

② スプレッドが広がりやすい

FX取引には、買値(Bid)と売値(Ask)の差である「スプレッド」が実質的な取引コストとして存在します。仲値トレードは、このスプレッドの問題と密接に関わっています。

仲値トレードの主戦場となる東京時間の午前9時前後は、1日の中でも特にスプレッドが広がりやすい時間帯として知られています。

これにはいくつかの理由があります。

- 市場の切り替わり: 午前9時は、それまでのオセアニア市場から東京市場へと主役が移る時間帯です。市場参加者が入れ替わることで、一時的に取引の流動性(取引量)が低下し、スプレッドが不安定になりやすいのです。

- 週明けの窓開け: 月曜日の朝は、土日の間に発生したニュースなどを織り込む形で、金曜日の終値から大きく乖離してスタートすることがあります(窓開け)。こうした状況では、特にスプレッドが大きく拡大します。

- 仲値のアノマリー自体: 多くのトレーダーがこの時間帯の取引を狙っているため、FX会社側もリスクヘッジのために意図的にスプレッドを広げることがあります。

スプレッドが広い状態でエントリーすると、ポジションを持った瞬間に、そのスプレッド分の含み損を抱えることになります。例えば、スプレッドが1.0銭(1pips)の時に買いエントリーした場合、価格が1.0銭以上、上昇して初めて利益がプラスに転じます。

仲値トレードで狙える値幅は、日にもよりますが、数銭から十数銭程度であることが少なくありません。この限られた利益幅に対して、スプレッドというコストが重くのしかかるのです。もしスプレッドが極端に広がっている時にエントリーしてしまうと、たとえ価格が予想通りに上昇したとしても、スプレッド分をカバーできずに結果的に損失で終わる、ということにもなりかねません。

したがって、仲値トレードを行う際は、単に時間になったからエントリーするのではなく、スプレッドが許容範囲内に収まっているかを確認するという一手間が非常に重要になります。

③ 重要な経済指標の発表と重なることがある

仲値トレードの時間帯は、日本の重要な経済指標の発表時間と重なることがあります。これが、予期せぬ相場の乱高下を引き起こすリスク要因となります。

日本の主要な経済指標の多くは、午前8時50分に発表されます。

具体的には、

- 鉱工業生産指数

- 機械受注

- 第3次産業活動指数

- 景気動向指数

- 全国消費者物価指数(CPI)

などがこの時間帯に発表されることがあります。

これらの指標の結果が、市場参加者の事前予想(コンセンサス)と大きく乖離していた場合、相場は仲値のアノマリーとは全く無関係に、指標の結果に強く反応します。

- 予想より良い結果が出た場合: 日本経済への期待感から円が買われ、ドル円は下落(円高)する可能性があります。

- 予想より悪い結果が出た場合: 日本経済への懸念から円が売られ、ドル円は上昇(円安)する可能性があります。

特に注意が必要なのは、良い結果が出て円高に振れた場合です。仲値トレードで買いポジションを持っていた場合、アノマリーによる上昇を期待していたにもかかわらず、経済指標の結果によって一気に価格が下落し、大きな損失を被るリスクがあります。

このリスクを回避するためには、トレードを行う日の朝には、必ず経済指標カレンダーを確認する習慣をつけなければなりません。そして、午前8時50分に重要な指標の発表が予定されている日は、

- 発表後の値動きを見極めるまでエントリーを控える

- その日のトレード自体を見送る(休むも相場)

といった慎重な判断が求められます。

アノマリーという一つの要因だけに固執せず、相場に影響を与える他の要因(この場合はファンダメンタルズ)にも目を配ることが、リスクを管理し、安定したトレードを続けるためには不可欠です。

仲値トレードの具体的な手法【2ステップ】

仲値トレードの理論やメリット・デメリットを理解したところで、いよいよ具体的な実践手法について解説します。基本的な手順は非常にシンプルで、大きく分けて「エントリー」と「決済」の2つのステップで構成されます。ただし、それぞれのタイミングには重要なポイントがあります。

① エントリーのタイミング

仲値トレードの成否を分ける最初の関門が、エントリー(ポジションを持つ)のタイミングです。早すぎても遅すぎても、期待通りの結果を得るのは難しくなります。

東京時間の朝9時前から買いポジションを持つ

仲値トレードの基本は、ドル円の買いポジションを持つことです。そのタイミングの目安は、日本時間の午前9時前後から9時30分頃です。

なぜこの時間帯なのでしょうか。

- 早すぎるリスク(9時前): 午前9時より前は、まだ東京市場が本格的に動いておらず、流動性が低い状態です。スプレッドが非常に広かったり、わずかな注文で価格が大きく飛んだりする可能性があるため、不安定な値動きに巻き込まれやすくなります。特に、午前8時50分の経済指標発表直後は値動きが荒れるため、注意が必要です。

- 遅すぎるリスク(9時30分以降): 仲値に向けた上昇は、9時過ぎから徐々に始まることが多いです。9時30分を過ぎてしまうと、既に価格がある程度上昇してしまっている可能性があります。いわゆる「高値掴み」になってしまい、その後の利益の伸びしろが小さくなるだけでなく、少し価格が下落しただけですぐに含み損を抱えてしまうリスクが高まります。

したがって、理想的なのは、午前9時を過ぎて市場の流動性が安定し、スプレッドが少し落ち着いてきたタイミングを見計らってエントリーすることです。

具体的なエントリー戦略としては、以下のような考え方が挙げられます。

- 時間で区切る: 「午前9時5分になったら成行で買う」のように、時間を基準に機械的にエントリーする方法です。判断に迷いがなく、シンプルですが、その時の価格が高いか安いかを考慮しないという欠点があります。

- 押し目を待つ: 午前9時以降、一度価格が少し下落したタイミング(押し目)を狙って買う方法です。上昇トレンドの中で一時的に安くなったところを拾うことで、より有利な価格でポジションを持つことができます。ただし、押し目を待っている間にそのまま価格が上昇してしまい、エントリーチャンスを逃す可能性もあります。

- ブレイクアウトを狙う: 午前9時以降に形成された小さなレンジ(もみ合い)の上限を、価格が上抜け(ブレイクアウト)したタイミングで買う方法です。上昇の勢いがついたことを確認してからエントリーするため、騙し(だまし)に遭うリスクはありますが、トレンドに乗れれば大きな利益を期待できます。

どの方法が最適かは、その日の相場状況や個人のトレードスタイルによって異なります。初心者のうちは、まずは「午前9時過ぎから9時15分くらいまでの間に、スプレッドを確認しながら、焦らずにエントリーする」という意識を持つことから始めると良いでしょう。そして、必ず少額の資金で練習を重ね、自分なりのタイミングを掴んでいくことが重要です。

② 決済のタイミング

エントリーと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、決済(ポジションを閉じる)のタイミングです。仲値トレードでは、利益を確定するタイミングを逃すと、一瞬で利益が損失に変わってしまうこともあります。

仲値が決まる9時55分直前に決済する

仲値トレードの決済における鉄則は、仲値が決定する日本時間午前9時55分になる前に、必ずポジションを決済することです。具体的には、午前9時50分から9時54分頃が決済の目安となります。

なぜ9時55分を過ぎてはいけないのでしょうか。

それは、「仲値天井」と呼ばれる現象が起きやすいからです。

仲値が決定する9時55分に向けて、輸入企業の実需や投機筋の思惑からドル買いが活発化し、価格が上昇します。しかし、9時55分に仲値が決定すると、そのドル買いの需要が一斉に途絶えます。 それまで市場を支えていた最大の買い圧力がなくなるため、今度はそれまで買っていたトレーダーたちの利益確定売りが殺到し、価格が急落することが多いのです。

この9時55分をピークに価格が下落に転じる様子が、まるで天井にぶつかったかのように見えることから「仲値天井」と呼ばれます。

もし9時55分を過ぎてもポジションを持ち続けてしまうと、

- せっかく出ていた含み益が、一瞬で減少、または消滅してしまう。

- 場合によっては、価格がエントリー時のレートを下回り、損失に転じてしまう。

といった事態に陥りかねません。トレードで最も避けたいのは、「利益が出ていたのに、欲張ったせいで損失になった」という結果です。

したがって、仲値トレードでは「まだ上がるかもしれない」という欲を捨て、時間で機械的に決済する規律が求められます。

具体的な決済戦略は、以下のようになります。

- 時間決済: 「午前9時54分になったら、現在の価格に関わらず成行で決済する」と事前に決めておき、その時間を厳守します。これが最もシンプルで確実な方法です。

- 目標価格(利食い)と損切り: エントリーと同時に、「もし価格が〇〇円まで上昇したら利益確定(テイクプロフィット注文)」、「もし価格が××円まで下落したら損失確定(ストップロス注文)」というOCO注文などを設定しておく方法もあります。これにより、チャートを見ていなくても自動的に決済が行われます。

いずれにせよ、「9時55分までにはポジションをクローズする」という大原則は絶対に守るべきです。この時間管理こそが、仲値トレードで得た利益を確実に手元に残すための鍵となります。

仲値トレードの勝率を上げるための3つのポイント

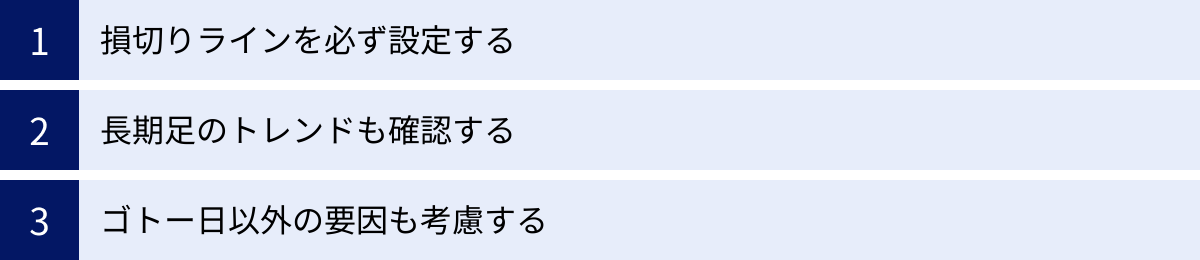

仲値トレードはシンプルな手法ですが、単に時間通りに売買するだけでは、長期的に勝ち続けることは困難です。ここでは、アノマリーの優位性をさらに高め、より安定した成績を目指すための3つの重要なポイントを解説します。これらを意識することで、単なる「運任せのトレード」から「根拠のあるトレード」へと昇華させることができます。

① 損切りラインを必ず設定する

これは仲値トレードに限らず、すべてのFXトレードにおける最も重要な鉄則ですが、アノマリーに依存する仲値トレードでは特にその重要性が増します。

損切り(ストップロス)とは、損失が一定のレベルに達したら、自動的にポジションを決済する注文のことです。これにより、想定以上の損失拡大を防ぎ、資金を守ることができます。

仲値トレードで損切りが不可欠な理由は、これまでも述べてきた通り、アノマリーが100%ではないからです。予期せぬニュースや大口の売り注文によって、価格が期待とは逆方向に動いた場合、損切り設定がなければ損失はどこまでも膨らんでしまいます。「そのうち戻るだろう」という希望的観測は、強制ロスカットという最悪の事態を招きかねません。

損切りは、トレードで生き残るための必要経費と考えるべきです。

具体的な損切りラインの設定方法には、いくつか考え方があります。

- pipsで決める: 「エントリー価格から10pips(10銭)下がったら損切りする」というように、固定の値幅で設定する方法です。シンプルで分かりやすいですが、相場のボラティリティ(変動率)を考慮していないという欠点があります。

- 直近の安値を基準にする: エントリーする直前のチャートを見て、目立つ安値の少し下に損切りラインを設定する方法です。これは多くのトレーダーが意識する水準であり、テクニカル的な根拠があります。この安値を下抜けるということは、短期的な上昇の勢いが失われた可能性が高いと判断できます。

- 資金に対する割合で決める: 「1回のトレードの損失は、総資金の2%まで」といったルールを決め、そこから逆算して損切りラインを設定する方法です。これは資金管理の観点から非常に優れた方法であり、一度の失敗で致命的なダメージを負うことを防ぎます。

どの方法を使うにせよ、エントリーと同時に必ず損切り注文(逆指値注文)を入れる習慣を徹底しましょう。「後で入れよう」と思っていると、価格が急変した際に対応が間に合わなくなります。

損切りは心理的に辛いものですが、これを躊躇なく実行できるかどうかが、トレーダーとして成功できるか否かの分水嶺となります。

② 長期足のトレンドも確認する

仲値トレードは、1時間足や15分足といった短期足のチャートを見て行う非常に短期的なトレ句読点ですが、そのトレードの成功確率を高めるためには、より大きな時間軸の「環境認識」が不可欠です。

環境認識とは、日足や4時間足といった長期足のチャートを見て、現在の相場が全体としてどのようなトレンドにあるのか(上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場)を把握することです。

なぜこれが重要かというと、「相場は大きな流れに逆らいにくい」という性質があるからです。

- 長期足が明確な上昇トレンドの場合:

この状況で仲値トレードの買い戦略を行うのは「順張り」となります。大きな上昇の波に乗る形になるため、短期的な上昇も起こりやすく、トレードの成功確率は高まります。多少エントリータイミングがずれても、大きな流れが助けてくれる可能性があります。 - 長期足が明確な下降トレンドの場合:

この状況で仲値トレードの買い戦略を行うのは「逆張り」となります。大きな下降の波に逆らって買い向かう形になるため、非常にリスクが高くなります。仲値のアノマリーによる一時的な上昇があったとしても、長期的な売り圧力に押しつぶされ、すぐに下落に転じてしまう可能性が高いです。 - 長期足がレンジ相場(方向感のないもみ合い)の場合:

この場合は、仲値のアノマリーが比較的機能しやすい環境と言えます。大きなトレンドがないため、実需などの短期的な要因が値動きに反映されやすくなります。

したがって、仲値トレードを行う前には、まず日足や4時間足のチャートを確認し、大きなトレンドの方向を把握するという一手間を加えることを強く推奨します。

もし、長期足が強い下降トレンドを示している場合は、たとえその日がゴトー日であったとしても、あえてトレードを見送る(休むも相場)という判断が、結果的に資金を守ることにつながります。トレードは、勝つことだけでなく、無駄な負けを減らすことも同じくらい重要なのです。

③ ゴトー日以外の要因も考慮する

「ゴトー日はドル円が上がりやすい」という事実は、仲値トレードにおける強力な根拠の一つです。しかし、トレードの判断を「ゴトー日であるかどうか」という一点のみに依存するのは非常に危険です。

相場は、常に様々な要因が複雑に絡み合って動いています。ゴトー日という要因は、その中の一つに過ぎません。より勝率の高いトレードを行うためには、他の要因も複合的に分析し、総合的に「買い」の優位性が高いかどうかを判断する必要があります。

具体的に考慮すべき要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 前日の米国市場の動向:

前日のニューヨーク市場で株価が大きく上昇(リスクオン)していれば、その流れを引き継いで東京市場でも円安が進みやすくなります。逆に、株価が暴落(リスクオフ)していれば、円高圧力が強まり、仲値の上昇を阻害する可能性があります。 - 米国の長期金利:

米国の10年債利回りなどの長期金利は、日米の金利差を通じてドル円相場に大きな影響を与えます。米金利が上昇傾向にあればドルが買われやすく(ドル高・円安)、低下傾向にあればドルが売られやすくなります(ドル安・円高)。 - 地政学リスクや市場心理:

世界で大きな紛争やテロ、金融危機などが発生していないかを確認します。市場全体が不安感に包まれている「リスクオフ」の局面では、安全資産とされる円が買われやすいため、仲値トレードの買い戦略は機能しにくくなります。 - 他の通貨ペアの動向:

ドル全体の強さを示す「ドルインデックス」や、リスク心理を反映しやすい「豪ドル円」などの動きも参考になります。市場全体としてドルが買われているのか、円が売られているのかを把握することで、ドル円のトレードの確度を高めることができます。

これらの要因をすべて完璧に分析する必要はありませんが、トレード前に経済ニュースや市場概況にざっと目を通し、現在の市場がどのような雰囲気なのかを掴んでおくだけでも、判断の質は大きく変わります。

「今日はゴトー日だが、昨日の米国株は大幅下落しているし、米金利も低下している。買いで入るのはリスクが高いからやめておこう」といった、多角的な視点に基づいた判断ができるようになれば、仲値トレードのパフォーマンスは格段に向上するでしょう。

仲値トレードにおすすめのFX会社3選

仲値トレードを実践する上で、どのFX会社を選ぶかは非常に重要です。特に、取引時間が短く、スプレッドの影響を受けやすいこの手法では、「スプレッドの狭さ」「約定力の高さ」「取引ツールの使いやすさ」がFX会社選びの鍵となります。ここでは、これらの観点を満たし、多くのトレーダーから支持されているFX会社を3社紹介します。

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高世界第1位(※)の実績を誇る、国内最大手のFX会社の一つです。その最大の特徴は、業界最狭水準のスプレッドと高い約定力にあります。

(※参照:Finance Magnates 2022年10月 FX取引高調査報告書)

仲値トレードでは、午前9時台のスプレッドの広がりが利益を圧迫する要因となりますが、GMOクリック証券は原則固定スプレッドの提示に力を入れており、比較的安定した取引環境を提供しています。また、狙った価格で注文が成立しやすい「約定力」の高さも、短期的な値動きを捉える上で重要な要素です。

取引ツールも充実しており、PC用の高機能ツール「はっちゅう君FX+」や、初心者でも直感的に操作できるスマートフォンアプリなど、レベルに応じて使い分けることができます。特に、アプリの操作性の高さは評判で、外出先からでもストレスなく仲値トレードに取り組むことが可能です。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| スプレッド(ドル円) | 0.2銭(原則固定、例外あり) |

| 取引単位 | 1,000通貨(南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1万通貨) |

| 取引ツール | はっちゅう君FX+、GMOクリック FX(スマホアプリ)など |

| その他 | 豊富な情報コンテンツ、デモ取引対応 |

参照:GMOクリック証券 公式サイト

スプレッドの狭さを最優先し、安定した環境でコストを抑えて取引したいトレーダーにとって、GMOクリック証券は有力な選択肢となるでしょう。

② DMM FX

DMM FXは、初心者から上級者まで幅広い層に人気のFX会社です。使いやすさを追求したシンプルな取引ツールと、充実したサポート体制が大きな魅力です。

特に、スマートフォンアプリの操作性は高く評価されており、「シンプルモード」と「アドバンスモード」を切り替えられるため、FXが初めての人でも迷うことなく取引を始められます。仲値トレードのように、決まった時間に素早く注文を出したい場合に、この分かりやすさは大きなメリットとなります。

また、業界初の「LINEでの問い合わせ」に対応しており、平日24時間、気軽に質問できるサポート体制も初心者には心強いポイントです。スプレッドも業界最狭水準を維持しており、取引コストを抑えたいというニーズにも応えています。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| スプレッド(ドル円) | 0.2銭(原則固定、例外あり) |

| 取引単位 | 10,000通貨 |

| 取引ツール | DMMFX PLUS、DMMFX(スマホアプリ)など |

| その他 | LINEでの24時間サポート、豊富なキャンペーン |

参照:DMM.com証券 公式サイト

FX初心者で、まずは分かりやすいツールを使って仲値トレードを始めてみたいという方に、DMM FXは特におすすめです。ただし、最低取引単位が10,000通貨なので、少額から始めたい場合は注意が必要です。

③ みんなのFX

みんなのFXは、トレイダーズ証券が運営するFXサービスで、特にスプレッドの狭さと高いスワップポイントで定評があります。

仲値トレードにおいては、やはりスプレッドの狭さが直接的なメリットとなります。みんなのFXはドル円をはじめとする主要通貨ペアで業界最狭水準のスプレッドを提供しており、取引コストを極限まで抑えたいトレーダーに適しています。

また、1,000通貨単位での取引に対応しているため、少額資金から仲値トレードを試してみたいという初心者の方にも最適です。いきなり大きなポジションを持つのが怖い場合でも、リスクを抑えながら実践経験を積むことができます。

さらに、ユニークな機能として、実際のトレーダーの注文比率が見られる「通貨強弱」や、AIが相場を予測する「TMサイン」など、取引の参考になるツールが豊富な点も魅力です。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| スプレッド(ドル円) | 0.2銭(原則固定、例外あり) |

| 取引単位 | 1,000通貨 |

| 取引ツール | FXトレーダー、FXトレーダーアプリ版など |

| その他 | 高いスワップポイント、豊富な情報ツール、デモ取引対応 |

参照:トレイダーズ証券「みんなのFX」公式サイト

1,000通貨から少額で始めたい方や、スプレッドコストを徹底的に重視する方にとって、みんなのFXは非常に有力な選択肢となります。

ここで紹介した3社は、いずれも仲値トレードに適した特徴を持っていますが、最終的にはご自身のトレードスタイルや重視するポイントに合わせて選ぶことが大切です。多くの会社が無料で利用できるデモ取引を提供しているので、実際にツールを触ってみて、操作感を確かめてから本番口座を開設することをおすすめします。

仲値トレードに関するよくある質問

仲値トレードについて学ぶ中で、多くの人が抱くであろう疑問について、Q&A形式で解説します。より深い理解を得るための参考にしてください。

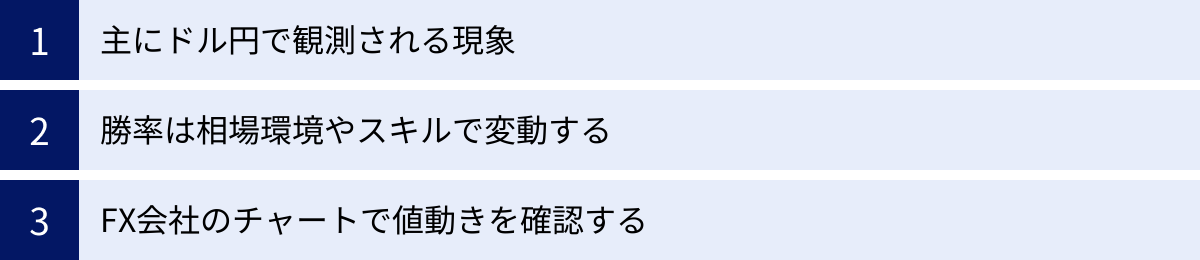

仲値トレードはどの通貨ペアでも有効ですか?

A. いいえ、主にドル円(USD/JPY)で観測される現象です。

仲値トレードの根拠となっているのは、日本の輸入企業による実需のドル買い・円売りです。日本の企業が海外との決済で最も多く使用する基軸通貨は米ドルであるため、このアノマリーはドルと円の組み合わせである「ドル円」で最も顕著に現れます。

他の通貨ペア、例えばユーロ円(EUR/JPY)やポンド円(GBP/JPY)などでも、仲値の時間帯に円売りの影響を受けて多少上昇することはあります。しかし、その動きの主役はあくまでドル円であり、他のクロス円通貨はドル円の動きに連動しているに過ぎないケースが多いです。そのため、ドル円ほどの明確な傾向や信頼性はありません。

ユーロドル(EUR/USD)のようなドルストレート通貨ペアに至っては、日本の仲値の影響はほとんどないと考えてよいでしょう。

したがって、仲値トレードを実践する際は、対象をドル円に絞ることが基本戦略となります。他の通貨ペアでこの手法を試みるのは、十分な経験を積んでから検討すべきでしょう。

仲値トレードの勝率はどのくらいですか?

A. 一概には言えず、勝率を固定的に考えるのは危険です。

「仲値トレードの勝率は〇〇%です」と断言することはできません。なぜなら、勝率は相場環境、経済情勢、そしてトレーダー自身のスキル(エントリー・決済のタイミング、損切り設定など)によって大きく変動するからです。

過去のデータを分析すれば、「ゴトー日には〇〇%の確率で上昇した」といった統計を出すことは可能です。しかし、過去のデータは未来の利益を保証するものではありません。 アノマリーが通用しやすい年もあれば、全く通用しない年もあります。

FXトレードで重要なのは、勝率そのものよりも「リスクリワードレシオ」と「トータルでの損益」です。

- リスクリワードレシオ: 1回のトレードにおける平均利益と平均損失の比率です。例えば、利益確定を+20pips、損切りを-10pipsに設定すれば、リスクリワードレシオは2:1となります。

- トータルでの損益: 勝率が50%(10回中5回勝ち)でも、リスクリワードが2:1なら、トータルでは(5勝 × 20pips) – (5敗 × 10pips) = +50pips の利益となります。逆に、勝率が70%でも、リスクリワードが1:3なら、トータルでは(7勝 × 10pips) – (3敗 × 30pips) = -20pips の損失です。

仲値トレードは、闇雲に勝率を追い求めるのではなく、「期待値がプラスになるルール」を構築し、それを淡々と実行することが重要です。アノマリーという優位性を活かしつつ、損切りを徹底し、損失を小さく抑える(損小利大)ことを目指すのが、長期的に成功するための正しいアプローチです。

仲値はどこで確認できますか?

A. 各金融機関のウェブサイトで公表されていますが、FXトレーダーが直接見る必要性は低いです。

仲値(TTM)は、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行といったメガバンクをはじめ、各金融機関が自社の公式ウェブサイトで毎日午前10時頃に公表しています。検索エンジンで「〇〇銀行 為替レート」などと検索すれば、簡単に見つけることができます。

しかし、注意点として、FXトレーダーがこの公表された仲値そのものを取引の参考にする必要性は低いです。

その理由は2つあります。

- 公表されるのは午前10時頃: 仲値トレードの決済タイミングは9時55分直前です。金融機関がレートを公表する頃には、既にトレードは終了しています。

- レートが異なる: 公表される仲値は、あくまでその金融機関の顧客向けレートの「基準値」です。FXトレーダーが取引するのは、常に変動するインターバンク市場のレートを反映したFX会社のレートであり、両者は必ずしも一致しません。

FXトレーダーにとって重要なのは、公表された仲値の数値そのものではなく、「仲値が決まる9時55分という時間に向けて、市場でどのような値動きが起きるか」というプロセスです。したがって、確認すべきは銀行のウェブサイトではなく、ご自身が利用しているFX会社の取引ツールのチャートということになります。リアルタイムで動くチャートを見ながら、9時55分という節目を意識してトレードを行うことが肝心です。

まとめ:仲値トレードは仕組みを理解して慎重に行おう

この記事では、FXの仲値トレードについて、その基本的な仕組みから具体的な手法、メリット・デメリット、そして勝率を上げるためのポイントまで、幅広く解説してきました。

最後に、重要な点を改めてまとめます。

- 仲値トレードの核心: 日本時間の午前9時55分に決定される「仲値」に向けて、日本の輸入企業による実需のドル買いを背景に、ドル円が上昇しやすいというアノマリーを利用した手法です。

- 主なメリット: ①値動きの方向性が予測しやすい、②短時間で取引が完了する、③トレード戦略がシンプルで分かりやすい、といった点が挙げられます。特に、忙しい兼業トレーダーやFX初心者にとって魅力的な要素です。

- 重大なリスク: ①必ず価格が上昇するわけではない(アノマリーは絶対ではない)、②スプレッドが広がりやすい、③重要な経済指標の発表と重なることがある、といったデメリットを常に念頭に置く必要があります。

- 成功の鍵: この手法で成功するためには、単に時間で売買するだけでは不十分です。①損切りラインを必ず設定する、②日足などの長期足で環境認識を行う、③ゴトー日以外の複合的な要因を考慮する、といったリスク管理と分析が不可欠です。

仲値トレードは、明確な優位性(エッジ)が存在する、論理的なトレード手法の一つです。しかし、その優位性は100%の勝利を約束するものではありません。「アノマリーはあくまで確率的な偏りに過ぎない」という事実を冷静に受け止め、常に価格が逆に動く可能性を想定した上で、慎重に取引に臨む姿勢が何よりも重要です。

もしあなたが仲値トレードに挑戦してみたいのであれば、まずはこの記事で解説した内容を何度も読み返し、仕組みとリスクを完全に理解することから始めてください。そして、いきなり大きな資金を投じるのではなく、デモ取引や1,000通貨単位の少額取引で経験を積み、自分なりのルールを確立していくことを強くお勧めします。

FX取引は、適切な知識と規律を持って行えば、資産形成の有効な手段となり得ます。しかし、その根底には常にリスクが存在することを忘れず、自己責任の原則のもとで、賢明な判断を心がけましょう。