FX(外国為替証拠金取引)のトレードにおいて、多くのトレーダーがチャート上に表示させるテクニカル指標。移動平均線やRSI、MACDなどが有名ですが、その中でも「出来高」の重要性について深く考えたことはあるでしょうか。株式投資では当たり前のように重視される出来高ですが、FXの世界では「あまり意味がない」「見方がよくわからない」といった声も聞かれます。

しかし、出来高は市場参加者のエネルギーや関心度を可視化する非常に重要な指標であり、その正しい見方と使い方をマスターすることで、トレードの精度を格段に向上させることが可能です。価格の動きだけでは読み取れない、相場の”裏側”にある真の力関係を教えてくれるのが出来高なのです。

この記事では、FXの出来高に関するあらゆる疑問に答えていきます。そもそもFXの出来高とは何なのか、なぜ株式市場のように正確な数値が存在しないのかといった基本的な知識から、出来高と価格の関係性、具体的なトレードでの活用方法、相性の良いテクニカル指標、そして分析する上での注意点まで、網羅的に解説します。

本記事を最後まで読めば、出来高が単なる「おまけ」のインジケーターではなく、トレンドの強弱を見極め、精度の高いエントリーやイグジットの判断を下すための強力な武器であることが理解できるでしょう。出来高分析をあなたのトレード戦略に組み込み、一歩先の相場分析を手に入れてみましょう。

目次

そもそもFXの出来高とは?

FXトレードの世界に足を踏み入れたばかりの方や、テクニカル分析を学び始めた方にとって、「出来高」という言葉は少し特殊に聞こえるかもしれません。株式投資の世界では、出来高は「その日に売買が成立した株数」を指し、市場の活況度を示す最も基本的な指標の一つとして広く認識されています。では、FXにおける出来高とは一体何を指すのでしょうか。

結論から言うと、FXにおける「出来高」とは、一般的に「ティックボリューム(Tick Volume)」を指します。これは、一定期間内に価格が更新された回数(ティック数)を示すものであり、株式市場で使われる「売買が成立した通貨の総量(取引高)」とは厳密には異なります。

この違いを理解するためには、まず「出来高」という言葉の本来の意味から掘り下げていく必要があります。本来、出来高(Volume)は、特定の期間内にどれだけの量の取引が成立したかを示す指標です。例えば、ある銘柄の株式が1日のうちに100万株取引されれば、その日の出来高は100万株となります。出来高が多いということは、それだけ多くの投資家がその銘柄に注目し、活発に売買している証拠です。市場のエネルギー、関心度、流動性の高さを測るための重要なバロメーターと言えるでしょう。

この出来高の情報を分析することで、トレーダーは価格変動の背景にある「力強さ」を読み取ろうとします。例えば、価格が大きく上昇している時に出来高も伴って増加していれば、その上昇は多くの市場参加者に支持された力強いものであると判断できます。逆に、価格は上昇しているものの出来高が減少傾向にあれば、市場のエネルギーが枯渇しつつあり、上昇の勢いが弱まっているのではないか、と警戒することができます。

このように、出来高は価格情報だけでは見えない市場心理や需給のバランスを教えてくれるため、テクニカル分析において非常に重要な役割を果たします。

しかし、ここでFX市場の特殊性が関係してきます。株式市場は、東京証券取引所のような「取引所」という中央集権的な市場で取引が行われます。そこでは全ての売買注文が一箇所に集約されるため、市場全体の正確な取引量(出来高)を把握することが可能です。

一方で、FX市場は「インターバンク市場」と呼ばれる、特定の取引所を持たない巨大なネットワークで取引が行われています。これは相対取引(OTC取引)と呼ばれ、世界中の銀行や金融機関が個別に取引を行うため、市場全体の取引量を正確に、そしてリアルタイムで集計することが物理的に不可能なのです。

この問題を解決するために、FXの世界では代替指標として「ティックボリューム」が用いられています。ティックとは、為替レートが変動する最小単位の動きのことです。例えば、ドル円のレートが150.10円から150.11円に動けば、それが1ティックの動きとなります。ティックボリュームは、この価格の更新が一定期間内に何回発生したかをカウントしたものです。

一般的に、市場で活発な取引が行われれば、価格の更新頻度も高まります。つまり、ティックボリュームの増加は、実際の取引量の増加と高い相関関係があると考えられています。多くの市場参加者が売買を繰り返すことで価格が頻繁に動くため、「ティックボリュームが多い=市場参加者が多く、取引が活発である」と解釈できるのです。

したがって、FXのチャート分析で表示される「出来高(Volume)」インジケーターは、実際にはこのティックボリュームを示しているケースがほとんどです。MetaTrader 4(MT4)やMetaTrader 5(MT5)などの主要な取引プラットフォームで標準搭載されている「Volumes」というインジケーターも、このティックボリュームを棒グラフで表示したものです。

もちろん、ティックボリュームはあくまで代替指標であり、実際の取引量そのものではありません。例えば、1回のティックの更新が、1万通貨の小さな取引によるものか、100万通貨の大きな取引によるものかを区別することはできません。しかし、世界中の無数の参加者による取引の結果として価格が動くFX市場においては、このティックの更新頻度が市場の熱量を測る上で非常に有効なデータとなるのです。

まとめると、FXの出来高とは、株式市場のような「正確な取引数量」ではなく、「価格の更新回数」を基にした市場の活況度を示す参考値(ティックボリューム)です。このティックボリュームを分析することで、価格変動の勢いやトレンドの信頼性を評価し、より精度の高いトレード判断に繋げることが、FXにおける出来高分析の基本的な考え方となります。

FX市場に正確な出来高が存在しない理由

前述の通り、FX市場では株式市場のように市場全体の正確な出来高を把握することができません。多くのトレーダー、特に株式投資の経験がある方にとっては、この事実は少し奇妙に感じられるかもしれません。なぜ、世界最大級の金融市場であるFX市場で、最も基本的なデータの一つであるはずの出来高が正確に把握できないのでしょうか。その理由は、FX市場が持つ特有の構造にあります。

FXは取引所を介さない相対取引だから

FX市場に正確な出来高が存在しない最大の理由は、FXが「取引所取引」ではなく「相対取引(OTC:Over The Counter)」であることに起因します。

まず、「取引所取引」について考えてみましょう。株式市場を例にとると、日本の場合は東京証券取引所や名古屋証券取引所といった公的な「取引所」が存在します。投資家が株式を売買したい場合、証券会社を通じて注文を出し、その注文はすべて取引所に集約されます。買い注文と売り注文が取引所でマッチングされることで売買が成立します。このように、すべての取引情報が一元的に管理されるため、どの銘柄が、いつ、いくらで、どれだけの株数取引されたのかという情報を、市場全体として正確に把握することが可能です。これが、私たちが普段目にする株式の「出来高」の正体です。

一方、FX市場はこれとは全く異なる構造をしています。FXの取引は、特定の物理的な場所や建物としての「取引所」を介しません。その中核となっているのは「インターバンク市場」と呼ばれる、世界中の大手銀行や金融機関が相互に通貨を売買する、巨大な金融ネットワークです。

このインターバンク市場での取引は、当事者同士が1対1で直接、あるいは電子ブローキングシステムを介して取引条件を合意する「相対取引」で行われます。例えば、A銀行がドルを売りたいと考え、B銀行がドルを買いたいと考えた場合、両者が直接交渉して取引を成立させます。この取引はA銀行とB銀行の間で完結し、その情報がどこか中央の機関に集約・公開されるわけではありません。

私たち個人トレーダーは、FXブローカー(FX会社)を介してこの巨大な市場に参加します。私たちがFX会社に出した注文は、そのFX会社がカウンターパーティ(取引の相手方)となるか、あるいは提携する複数のリクイディティプロバイダー(LP)と呼ばれる大手銀行などにその注文を流します。

このように、FXの取引は世界中に点在する無数のプレイヤー(銀行、金融機関、ブローカー、トレーダー)間で個別に行われるため、市場全体の取引量をリアルタイムで集計し、統一された「出来高」として公表する中央機関が存在しないのです。これが、FX市場に正確な出来

高データがない根本的な理由です。

確認できる出来高はあくまで参考値

では、私たちがMT4やTradingViewなどの取引プラットフォームで目にする「出来高」のインジケーターは何を示しているのでしょうか。それは、前述した「ティックボリューム」であり、これはあくまで市場全体の動向を推し量るための「参考値」に過ぎません。

この参考値である出来高(ティックボリューム)は、利用しているFX会社やデータ提供元によってその内容が異なります。

例えば、あるFX会社Aが提供するMT4チャートの出来高は、そのFX会社Aのサーバーで処理されたレートの更新回数(ティック数)に基づいています。つまり、そのFX会社Aの顧客の取引や、そのFX会社Aが参照しているリクイディティプロバイダーのレート提示の活発度を反映したものです。

同様に、FX会社Bが提供するチャートの出来高は、FX会社Bのシステム内でのティック数を基にしています。FX会社AとFX会社Bでは、顧客層も違えば、提携しているリクイディティプロバイダーも異なる可能性があるため、両者が提示する出来高の数値が完全に一致することはありません。

TradingViewのような高機能チャートツールでは、データソースを選択できる場合があります。例えば、OANDAやFXCMといった特定のブローカーのデータフィードを選択してチャートを表示させると、その出来高も選択したブローカーのティックボリュームが反映されます。

このように、私たち個人トレーダーが確認できるFXの出来高は、あくまで限定された範囲のデータを基にしたサンプル情報であるということを理解しておく必要があります。市場全体の取引量を100%正確に反映したものではないのです。

しかし、だからといってFXの出来高分析が無意味かというと、決してそうではありません。FX市場はグローバルに連動しており、特定のブローカーのティックボリュームであっても、市場全体の活況度やセンチメント(市場心理)とおおむね相関すると考えられています。

例えば、米国の雇用統計のような重要な経済指標が発表された直後には、世界中の市場参加者が一斉に取引を開始するため、どのFX会社のチャートを見てもティックボリュームは急増するはずです。同様に、市場が閑散とする時間帯(例えば、ニューヨーク市場とロンドン市場が閉まっている時間帯)には、どのブローカーのデータを見てもティックボリュームは減少する傾向にあります。

重要なのは、出来高の「絶対的な数値」を他のブローカーと比較することではなく、「相対的な変化」に注目することです。普段の出来高レベルと比較して、現在の出来高が急増しているのか、それとも減少しているのか。その変化が価格の動きとどう連動しているのかを分析することが、FXの出来高分析における本質的なアプローチとなります。

結論として、FX市場にはその分散的な構造(相対取引)ゆえに、市場全体の正確な出来高は存在しません。私たちが確認できるのは、利用するFX会社などが提供するティックボリュームという参考値です。この限界を正しく理解した上で、その相対的な変化を読み解くことが、FXトレードで出来高を有効活用するための第一歩となるのです。

なぜFXで出来高の分析が重要なのか

「FX市場には正確な出来高が存在せず、確認できるのはあくまで参考値に過ぎない」。この事実を知ると、「では、なぜわざわざそんな不正確な情報を見る必要があるのか?」と疑問に思うかもしれません。しかし、この参考値である出来高(ティックボリューム)には、価格チャートだけでは読み取れない、相場の深層心理を解き明かすための重要なヒントが数多く隠されています。出来高分析は、価格変動の「質」と「信頼性」を評価するための不可欠なツールなのです。

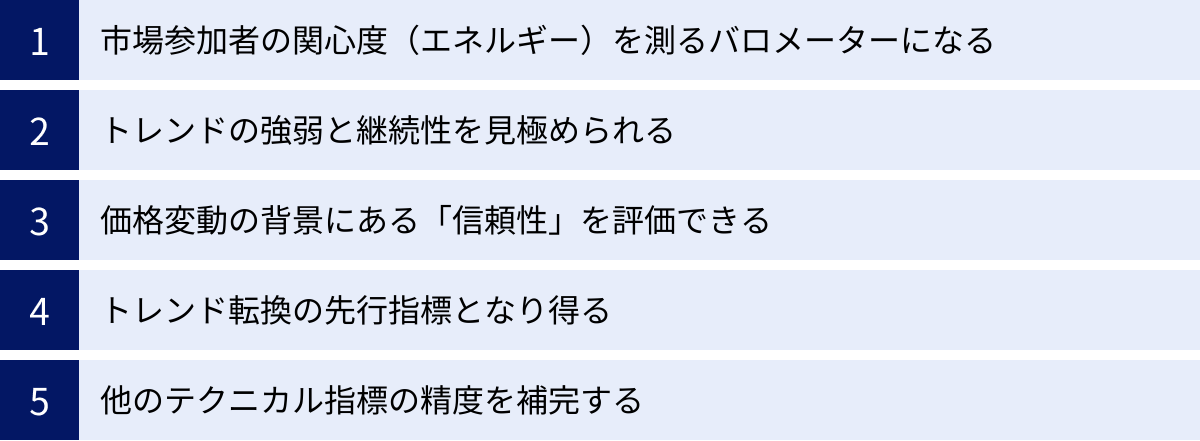

では、具体的にどのような理由で出来高分析が重要視されるのでしょうか。その理由は大きく分けて5つあります。

- 市場参加者の関心度(エネルギー)を測るバロメーターになる

出来高は、その時点での市場のエネルギーや関心度を可視化してくれます。出来高が多いということは、それだけ多くのトレーダーが市場に参加し、活発に意見交換(売買)を行っている状態を意味します。これは、現在の価格水準や値動きに対して、市場全体の注目度が高いことの表れです。

例えば、重要な経済指標の発表後や、重要なサポートライン・レジスタンスライン付近で出来高が急増した場合、それはその価格帯での攻防が激しくなっていることを示唆します。買い方と売り方の力がぶつかり合い、相場が次の方向性を決めようとしている重要な局面であると判断できます。このように、出来高を見ることで、単調に見える値動きの中にも、市場の熱量の高まりや重要な局面を察知できます。 - トレンドの強弱と継続性を見極められる

価格が上昇または下落している時、そのトレンドが本物で、今後も継続する可能性が高いのか、それとも一時的なもので終わりそうなのかを判断する上で、出来高は極めて有効な情報を提供します。

例えば、価格が上昇している局面で、出来高も同様に増加傾向にあれば、その上昇は多くの買い注文に支えられた「健全なトレンド」であると判断できます。新規の買い手が次々と市場に参入してきている証拠であり、トレンドが継続する可能性が高いと考えられます。

逆に、価格はジリジリと上昇しているものの、出来高は徐々に減少している(先細りになっている)場合、それは注意信号です。上昇のエネルギーが枯渇しつつあり、買い手の勢いが衰えていることを示唆します。このような状態は、トレンドの終焉が近いか、少なくとも一度大きな調整が入る可能性を示唆しており、安易な追随買いは危険であると判断できます。出来高は、トレンドの勢いを測る「燃料計」のような役割を果たすのです。 - 価格変動の背景にある「信頼性」を評価できる

テクニカル分析において重要な節目となるサポートラインやレジスタンスライン、あるいはトライアングルやフラッグといったチャートパターンからの「ブレイクアウト」が起こった際、その動きが本物かどうかを見極めることは非常に重要です。この場面で、出来高分析が真価を発揮します。

もしブレイクアウトが出来高の急増を伴って発生した場合、そのブレークアウトの信頼性は非常に高いと判断できます。多くの市場参加者がその方向性に同意し、大きな資金が動いた結果としてのブレイクアウトである可能性が高いためです。

一方で、価格がラインをブレイクしたにもかかわらず、出来高が普段と変わらない、あるいはむしろ少ない場合、その動きは「だまし(フェイクアウト)」である可能性を疑う必要があります。一部の投機筋による仕掛けや、流動性の低い時間帯での偶発的な値動きである可能性があり、価格がすぐに元のレンジ内に戻ってしまうケースが多く見られます。このように、出来高は価格変動の信頼性を測るリトマス試験紙の役割を担います。 - トレンド転換の先行指標となり得る

出来高のパターンは、時に価格の動きに先行してトレンドの転換を示唆することがあります。代表的なのが「クライマックス・ボリューム」と呼ばれる現象です。

長らく続いた上昇トレンドの最終局面で、価格が最後の急騰を見せると同時に、これまでにないほどの巨大な出来高が出現することがあります。これは、高値掴みを恐れない最後の買い手(イナゴトレーダー)と、これまでポジションを保有してきた賢明なトレーダーたちの利益確定売りがぶつかり合うことで発生します。この「バイイング・クライマックス」の後、買い手が枯渇し、相場は天井を打って下落に転じることが多くあります。

逆に、下落トレンドの最終局面で、投売り(パニック売り)によって価格が暴落し、巨大な出来高を記録することがあります。これは「セリング・クライマックス」と呼ばれ、売りたい人がすべて売り切った状態を示唆し、相場の大底となる可能性が高いサインです。出来高の異常な急増は、トレンドの終焉と新たなトレンドの始まりを告げる号砲となり得るのです。 - 他のテクニカル指標の精度を補完する

出来高は、単独で使うよりも、他のテクニカル指標と組み合わせることでその真価を最大限に発揮します。例えば、移動平均線のゴールデンクロスが発生した際に、出来高も増加していれば、それは信頼性の高い買いシグナルと判断できます。RSIが「売られすぎ」の領域に達した時に、出来高が急増(セリング・クライマックス)すれば、それは反転の可能性が極めて高いことを示唆します。

価格ベースの指標(移動平均線、MACD、RSIなど)は「何が起こったか(価格の変動)」を示してくれますが、出来高は「どのように起こったか(その変動の背景にあるエネルギー)」を教えてくれます。この二つの情報を組み合わせることで、相場分析は一次元的なものから多角的なものへと進化し、トレード判断の確度を飛躍的に高めることができます。

以上のように、FXの出来高は不正確な参考値ではあるものの、市場のエネルギー、トレンドの健全性、ブレイクアウトの信頼性、そして転換の兆候を読み解くための貴重な情報源です。価格という「目に見える動き」の裏側にある「市場の意志」を読み取るために、出来高分析はすべてのトレーダーにとって学ぶべき重要なスキルと言えるでしょう。

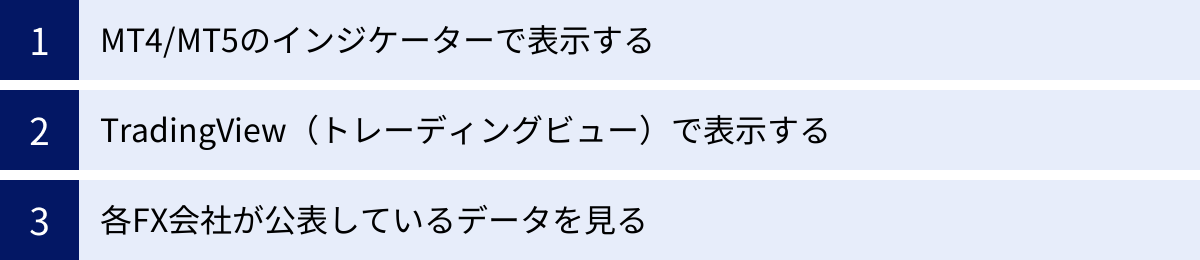

FXの出来高を確認する3つの方法

FXトレードにおいて出来高分析の重要性を理解したところで、次に実践的なステップとして、具体的にどのようにして出来高をチャート上に表示し、確認するのかを見ていきましょう。幸いなことに、多くのトレーダーが利用する主要な取引プラットフォームやツールには、出来高を確認するための機能が標準で備わっています。ここでは、代表的な3つの方法を紹介します。

① MT4/MT5のインジケーターで表示する

世界中のFXトレーダーに最も広く利用されている取引プラットフォームであるMetaTrader 4(MT4)およびMetaTrader 5(MT5)では、標準搭載されているインジケーターを使って簡単に出来高を表示できます。ここで表示されるのは、前述の通り、実際の取引量ではなく「ティックボリューム」です。

Volumes(ボリューム)の表示方法

MT4/MT5で出来高(ティックボリューム)を表示する最も基本的な方法は、「Volumes」というインジケーターを使用することです。以下の簡単な手順で、誰でもすぐにチャートに追加できます。

- ナビゲーターウィンドウの表示: MT4/MT5の画面上部にあるメニューバーから「表示」をクリックし、ドロップダウンメニューから「ナビゲーター」を選択します。画面の左側にナビゲーターウィンドウが表示されます。

- インジケーターリストの展開: ナビゲーターウィンドウの中にある「インジケーター」という項目を探し、左側の「+」マーク(またはフォルダアイコン)をクリックしてリストを展開します。

- 「Volumes」の選択と適用: 展開されたリストの中に「ボリューム」というカテゴリがあります。その中にある「Volumes」というインジケーターを見つけ、それをチャート画面上にドラッグ&ドロップします。または、「Volumes」をダブルクリックするか、右クリックして「チャートに表示」を選択することでも適用できます。

- 表示の確認: 以上の操作を行うと、メインの価格チャートの真下に、緑色や赤色の棒グラフが表示されます。これが「Volumes」インジケーター、すなわちティックボリュームです。

この棒グラフは、ローソク足一本一本に対応しています。例えば、1時間足チャートを表示している場合、棒グラフの一本は1時間あたりのティックボリュームを示します。

一般的に、現在のローソク足が陽線(始値より終値が高い)であれば緑色の棒グラフ、陰線(始値より終値が低い)であれば赤色の棒グラフで表示されます。これにより、価格が上昇した時の出来高なのか、下落した時の出来高なのかを視覚的に判断しやすくなっています。グラフの棒が長ければ長いほど、その期間のティックボリューム(価格の更新回数)が多く、取引が活発であったことを意味します。

この「Volumes」インジケーターは、FXの出来高分析における最も基本的かつ重要なツールです。まずはこのインジケーターを常に表示させ、価格の動きと出来高の棒グラフの長さ(高さ)の関係性を観察することから始めましょう。

② TradingView(トレーディングビュー)で表示する

近年、その高機能さと使いやすさからプロ・アマ問わず絶大な人気を誇るチャート分析ツールが「TradingView」です。TradingViewでも、非常に簡単に出来高インジケーターを表示させることができます。MT4/MT5と同様に、基本的にはティックボリュームが表示されますが、データソースが豊富な点が特徴です。

TradingViewで出来高を表示する手順は以下の通りです。

- インジケーターメニューを開く: TradingViewのチャート画面上部にあるツールバーから、「インジケーター」や「Indicators」と書かれたボタン(フラスコのようなアイコン)をクリックします。

- インジケーターの検索: インジケーターの検索ウィンドウが表示されます。ここで「出来高」または英語で「Volume」と入力して検索します。

- 「出来高」インジケーターの選択: 検索結果から、最も基本的な「出来高」または「Volume」という名前のインジケーターを選択します。クリックすると、自動的にチャートの下部に出来高の棒グラフが追加されます。

TradingViewの出来高インジケーターも、MT4/MT5と同様に、ローソク足の色に応じて出来高バーの色が変わる設定が一般的です。陽線なら緑、陰線なら赤といった具合です。また、TradingViewの強みは、その豊富なカスタマイズ性にあります。インジケーターの設定画面を開けば、バーの色の変更はもちろん、出来高の移動平均線(Volume MA)を重ねて表示させることも可能です。出来高の移動平均線を表示させることで、現在の出来高が平均と比べて多いのか少ないのかを一目で判断でき、分析がより容易になります。

さらに、TradingViewは様々なブローカーやデータプロバイダーからのデータフィードを提供しています。チャートの左上で通貨ペアを入力する際に、どのブローカーのデータを使用するか(例: OANDA, FXCM, FOREX.COMなど)を選択できます。表示される出来高も、その選択したデータソースのティックボリュームを反映したものになります。これにより、より信頼性が高いと感じるデータソースを選んで分析を行うことが可能です。

③ 各FX会社が公表しているデータを見る

上記2つの方法がティックボリュームという「代替データ」を見るものであったのに対し、より直接的な市場参加者の動向を探る方法として、一部のFX会社が独自に収集・公開している顧客の取引データを参考にするというアプローチがあります。

これは「出来高」そのものではありませんが、市場心理を読み解く上で非常に強力なツールとなり得ます。代表的なものに、以下のようなデータがあります。

- 売買比率情報: そのFX会社内の顧客のうち、「買い」ポジションを持っている顧客と「売り」ポジションを持っている顧客の割合を示したものです。「現在、買い方が優勢なのか、売り方が優勢なのか」という、いわゆる「ポジションの傾き」を把握できます。もし市場の大多数が買いポジションに傾いている(例:買いが80%)にもかかわらず価格が上昇しない場合、それは上昇の余地が少ない(=下落リスクが高い)と解釈できます。

- オーダーブック(注文情報): 顧客がどの価格帯にどれくらいの量の指値・逆指値注文(未約定の注文)を置いているかを示したデータです。これにより、どの価格水準がレジスタンス(抵抗帯)として意識されているか(売り注文が集中している価格帯)、またどの価格水準がサポート(支持帯)として意識されているか(買い注文が集中している価格帯)を視覚的に把握できます。出来高が「過去の取引結果」であるのに対し、オーダーブックは「未来の取引予約」であり、相場の壁や床となる価格帯を予測するのに役立ちます。

これらのデータは、すべてのFX会社が提供しているわけではありませんが、一部の先進的なブローカーがウェブサイト上で公開しています。特定の企業名は挙げませんが、「FX オーダーブック」「FX 売買比率」といったキーワードで検索すれば、情報を提供しているFX会社を見つけることができるでしょう。

これらの独自データは、そのFX会社内の顧客動向に限定されたものではありますが、「個人トレーダー(アマチュア)は相場の逆を行きやすい」という市場の傾向(いわゆる「逆張り指標」としての活用)を考慮すると、非常に興味深い分析が可能になります。

以上のように、FXの出来高やそれに類する情報を確認する方法は複数存在します。まずはMT4/MT5やTradingViewで基本的なティックボリュームを表示させることから始め、慣れてきたら各社が提供する売買比率などのデータも組み合わせて、多角的な相場分析を行うことをお勧めします。

【基本】出来高と価格の4つの関係性

出来高分析の核心は、価格の動きと出来高の増減を組み合わせて市場の状況を読み解くことにあります。価格と出来高は、それぞれが独立して動いているわけではなく、相互に影響を与え合う密接な関係にあります。この関係性を理解することで、トレンドの健全性や転換の兆候をより正確に捉えることが可能になります。

ここでは、市場分析の大家であるリチャード・ワイコフなどが提唱した古典的な分析手法にも通じる、出来高と価格の基本的な4つの関係性について、それぞれのパターンが何を意味するのかを詳しく解説します。

| 価格の動き | 出来高の動き | 市場心理と解釈 | トレンドの示唆 |

|---|---|---|---|

| 上昇 | 増加 | 買い意欲が旺盛で、多くの市場参加者が上昇を支持している。新規の買いが活発に入っている健全な状態。 | 上昇トレンド継続 |

| 上昇 | 減少 | 価格は上がっているが、取引に参加する者が減っている。買いの勢いが衰え、利食い売りが出始めている可能性。 | 上昇トレンドの勢い鈍化・転換注意 |

| 下落 | 増加 | 売り圧力が強く、多くの市場参加者が下落に同意している。パニック売りや追随売りが活発な状態。 | 下落トレンド継続 |

| 下落 | 減少 | 価格は下がっているが、売る人が少なくなってきた状態。売り圧力が弱まり、底打ちが近い可能性。 | 下落トレンドの勢い鈍化・転換注意 |

これらの4つのパターンを一つずつ詳しく見ていきましょう。

① 価格が上昇+出来高が増加:上昇トレンド継続のサイン

これは、最も健全で力強い上昇トレンドを示唆する典型的なパターンです。価格が上昇するにつれて、出来高も右肩上がりに増えていく状況を指します。

- 市場心理: このパターンは、上昇する価格に対して市場参加者の間で強いコンセンサスが形成されていることを意味します。「この上昇は本物だ」「もっと上がるだろう」と考えるトレーダーが次々と新規の買い注文を入れ、その結果として取引が活発化し、出来高が増加します。買いが買いを呼ぶ理想的な展開です。

- 具体例: ある通貨ペアが長らく続いていたレンジ相場の上限を、大きな出来高を伴ってブレイクアウトしたとします。その後も価格が上昇を続ける中で、出来高もコンスタントに高い水準を維持、あるいは増加し続ける場合、それは強力な上昇トレンドの始まりである可能性が非常に高いと判断できます。トレンドフォロー戦略をとるトレーダーにとっては、絶好の買い場(エントリーポイント)や、保有ポジションの買い増しを検討するタイミングとなります。

- 解釈のポイント: 上昇の初期段階や、押し目からの再上昇の局面でこのパターンが見られると、特に信頼性が高まります。トレンドが成熟しきった高値圏での出来高急増は、後述するトレンド転換のサイン(バイイング・クライマックス)になる可能性もあるため、どの段階で起きているかを見極めることが重要です。

② 価格が上昇+出来高が減少:上昇トレンドの勢いが弱まっているサイン

価格は引き続き上昇している、あるいは高値を更新しているにもかかわらず、出来高が徐々に減少していくパターンです。これは「ダイバージェンス(逆行現象)」の一種であり、トレンドの勢いが衰えていることを示す重要な警戒信号です。

- 市場心理: この状況は、新規の買い手の参入が細ってきていることを示唆します。価格の上昇は、主に既存の買いポジションを持っているトレーダーの期待感や、少数の買い注文によって惰性で続いている状態です。一方で、賢明なトレーダーは高値圏での利益確定売りを少しずつ始めており、市場全体のエネルギーは確実に低下しています。買い手と売り手の需要と供給のバランスが、徐々に売り手優位に傾きつつある状態です。

- 具体例: 力強い上昇トレンドが続いた後、価格が緩やかに高値を更新していくものの、チャート下部の出来高の棒グラフが明らかに低くなっていく(山が小さくなっていく)のが確認できます。このサインが見られた場合、トレンドフォローの追随買いは非常にリスクが高くなります。むしろ、保有している買いポジションの利益確定を検討し始めるべきタイミングと言えるでしょう。また、逆張りを得意とするトレーダーにとっては、売りエントリーのタイミングを慎重に探し始める局面となります。

- 解釈のポイント: このサインが出たからといって、すぐに価格が暴落するわけではありません。しかし、トレンドの終焉が近いことを示唆する強力な先行指標です。この後、価格が重要なサポートラインを割り込んだり、ダウ理論における高値の切り上げが失敗したりすると、本格的な下落トレンドに転換する可能性が高まります。

③ 価格が下落+出来高が増加:下落トレンド継続のサイン

これは、下落トレンドが市場の総意であり、力強く継続していることを示すパターンです。価格が下落するにつれて、出来高も増加していきます。

- 市場心理: 多くの市場参加者が「もっと下がるだろう」と考え、積極的に売り注文を出している状態です。損切りを巻き込んだり、パニック的な売りが新たな売りを呼んだりすることで、取引が活発化し、出来高が増加します。売り圧力が非常に強いことを示しており、安易な逆張り(買い)は極めて危険です。

- 具体例: 重要なサポートラインを大きな出来高を伴って下抜けした後、価格が下落を続ける中で、出来高も高い水準を保ち続ける、あるいはさらに増加していくケースです。これは教科書通りの下落トレンドであり、トレンドフォロー戦略をとるトレーダーにとっては、戻り売りの絶好の機会となります。

- 解釈のポイント: 下落トレンドの初期段階や、戻り高値からの再下落の局面で見られると、信頼性が高いです。ただし、下落の最終局面で出来高が爆発的に増加する場合は、後述する「セリング・クライマックス」となり、トレンド転換のサインとなることがあるため注意が必要です。

④ 価格が下落+出来高が減少:下落トレンドの勢いが弱まっているサイン

価格は下落を続けているものの、出来高が徐々に減少していくパターンです。これも上昇トレンドの時と同様、「ダイバージェンス」の一種であり、下落の勢いが弱まっていることを示す転換の兆しです。

- 市場心理: この状況は、売りたいと考えているトレーダーが少なくなってきたことを意味します。売りたい人はすでに売り終えてしまい、新規の売り注文が続かなくなっている状態です。売り圧力が枯渇し、需給バランスが徐々に買い手優位にシフトし始めている可能性があります。

- 具体例: 長く続いた下落トレンドの終盤で、価格はジリジリと安値を更新するものの、出来高は先細りになっていきます。これは、市場が「売ることに飽きてきた」状態を示唆しており、相場が底を打つ可能性が高まっています。このサインが見られたら、安易な追随売りは避けるべきです。逆張りトレーダーは、この後に陽線が出現したり、ダブルボトムのような反転パターンが形成されたりするのを確認して、買いエントリーを検討し始めます。

- 解釈のポイント: これは、底値圏でよく見られるパターンです。売りが出尽くした後の静けさとも言えます。この出来高の減少の後に、出来高を伴った価格の反発が見られれば、それは本格的な上昇トレンドへの転換の信頼性を高めるサインとなります。

これら4つの基本的な関係性を理解し、常に意識しながらチャートを観察することで、価格の表面的な動きの裏にある市場の真の力関係を読み解く力が養われます。

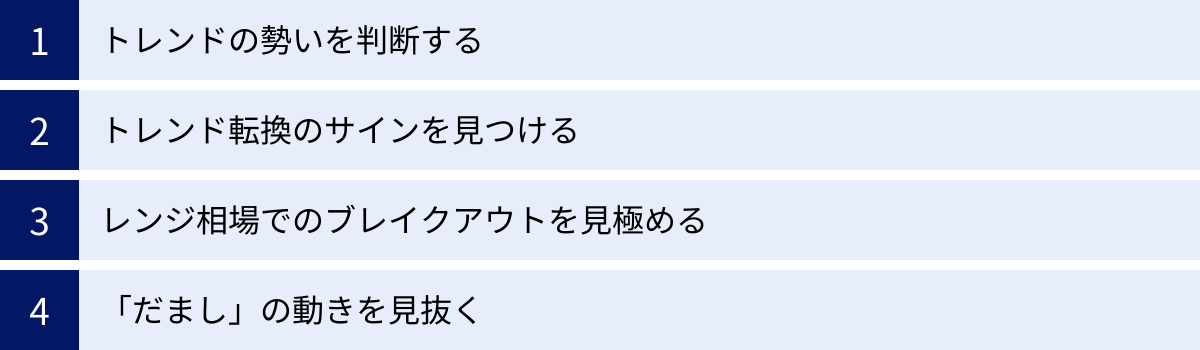

出来高を使った具体的なトレードでの活用方法

出来高と価格の基本的な関係性を理解したら、次はその知識を実際のトレード戦略にどう活かしていくかが重要になります。出来高は、トレンドの勢いを測ることから、転換点や「だまし」の動きを見抜くまで、トレードの様々な局面で強力な判断材料となります。ここでは、出来高を具体的に活用する4つの方法を、実践的なシナリオと共に解説します。

トレンドの勢いを判断する

トレンドフォローはFXトレードの王道戦略の一つですが、その成功確率を高めるためには、発生しているトレンドが力強いものなのか、それとも勢いのない弱いものなのかを見極める必要があります。ここで出来高分析が大きな役割を果たします。

- 強いトレンド(エントリー・ホールドの判断):

上昇トレンドにおいて、価格が上昇し、押し目(一時的な下落)をつけた後に再び上昇を始める際、その再上昇が出来高の増加を伴っているかを確認します。もし出来高が増加していれば、それは多くの市場参加者が押し目を絶好の買い場と判断し、新規の買いを入れている証拠です。これはトレンドが継続する可能性が高いことを示唆しており、自信を持ってエントリーしたり、すでに保有しているポジションを維持(ホールド)したりする根拠となります。

逆に、下落トレンドにおいても同様です。価格が下落し、戻り(一時的な上昇)をつけた後に再び下落を開始する際、その再下落が出来高の増加を伴っていれば、それは強力な売り圧力が健在であることを示し、絶好の売り場となります。 - 弱いトレンド(利益確定・様子見の判断):

上昇トレンドの最中に、価格は高値を更新しているにもかかわらず、出来高が徐々に減少している(先細りになっている)場合、これはトレンドの勢いが衰えているサインです。このような状況では、新規の追随買いは非常にリスクが高いため、エントリーは見送るべきです。すでに買いポジションを保有している場合は、トレンドの終焉が近い可能性を考慮し、利益確定の準備を始めるか、少なくともトレール注文などで利益を確保する戦略が有効です。価格が重要なサポートラインを割り込むなど、明確な反転シグナルを待ってから利益確定するのも一つの手ですが、出来高の減少はその「予告編」と捉えることができます。

トレンド転換のサインを見つける

出来高は、トレンドの継続性だけでなく、その終焉と新たなトレンドの始まりを告げる先行指標としても機能します。特に、出来高の「異常な増加」は、相場のクライマックスを示唆する重要なサインです。

出来高の急増は転換の可能性

トレンドが長期間続いた後の最終局面では、しばしば出来高が爆発的に増加する現象が見られます。これは「クライマックス・ボリューム」と呼ばれ、トレンド転換の強力なシグナルとなり得ます。

- バイイング・クライマックス(天井圏でのサイン):

長期間の上昇トレンドの最後に、価格が急騰(しばしば長い上ヒゲを伴う大陽線が出現)し、同時に過去に例を見ないほどの巨大な出来高が記録されることがあります。これは、遅れてトレンドに参加してきた個人投資家の熱狂的な買い(高値掴み)と、初期からポジションを保有していた賢明な大口投資家たちの利益確定売りが激しく衝突している状態です。すべての買い需要がここで吸収され尽くすと、後は売り圧力だけが残り、価格は一気に下落に転じるケースが多くあります。この巨大な出来高を伴う急騰は、天井が近いことを示す最後の花火のようなものです。 - セリング・クライマックス(大底圏でのサイン):

長期間の下落トレンドの最後に、追証やロスカットを巻き込み、投資家が恐怖から保有ポジションを投げ売り(パニック売り)することで、価格が暴落(しばしば長い下ヒゲを伴う大陰線が出現)します。この時、出来高も同様に爆発的に増加します。これは、売りたい人がすべて売り切った「セリクラ」と呼ばれる状態で、市場から売り圧力が一掃されたことを意味します。この後、新規の売り手がいなくなり、わずかな買いが入るだけで価格が反発しやすくなり、相場の大底となる可能性が非常に高まります。

これらのクライマックス・ボリュームを見つけたら、トレンドの方向に沿ったエントリーは即座に停止し、逆張りのタイミングを慎重に計る準備を始めるべきです。

レンジ相場でのブレイクアウトを見極める

相場の約7割はトレンドのないレンジ相場(ボックス相場)と言われています。このレンジ相場からトレンド相場へ移行する瞬間を捉える「ブレイクアウト戦略」は非常に人気がありますが、成功率を上げる鍵は「本物のブレイクアウト」と「だまし」を見極めることです。

レンジ相場とは、一定の価格帯(サポートラインとレジスタンスラインの間)で価格が上下動を繰り返す状態です。この間、出来高は比較的低い水準で安定していることが多くなります。市場が次の方向性を探っている、エネルギーを溜め込んでいる期間と解釈できます。

そして、価格がレジスタンスラインを上抜け、あるいはサポートラインを下抜けした時、そのブレイクアウトの信頼性を判断するために出来高を確認します。

- 信頼性の高いブレイクアウト: 価格がレンジをブレイクするのと同時に、出来高が明確に増加(普段の数倍になることも)した場合、そのブレイクアウトは本物である可能性が高いです。これは、多くの市場参加者がその方向性に合意し、大きな資金フローが発生した結果としての動きであることを示唆しています。このようなブレイクアウトに乗ることで、その後のトレンド形成の初動を捉えることができます。

- 信頼性の低いブレイクアウト(だましの可能性): 逆に、価格がレンジをブレイクしたにもかかわらず、出来高が普段と変わらない、あるいは少ない場合は注意が必要です。これは、だましの可能性が高いと考えられます。

「だまし」の動きを見抜く

「だまし(フェイクアウト)」とは、価格が重要なラインを一時的にブレイクしたかのように見せかけて、すぐに元のレンジ内に戻ってしまう動きのことです。これに引っかかると、ブレイクした方向にエントリーした直後に逆行し、損失を被ることになります。出来高は、この「だまし」を見抜くための有効なフィルターとなります。

出来高が少ない時のブレイクアウトは注意

前述の通り、出来高の裏付けがないブレイクアウトは、その信頼性が著しく低いと考えられます。なぜなら、その値動きが市場全体の総意ではなく、ごく一部の投機的な動きや、流動性が低い時間帯の偶発的な値動きによって引き起こされた可能性が高いからです。

例えば、重要なレジスタンスラインを価格が上抜けたものの、出来高の棒グラフが非常に短いままだったとします。この場合、それは本物の買い意欲に支えられた動きではなく、少数の買い注文でたまたま価格が押し上げられただけかもしれません。このような「だまし」のブレイクアウトの後、価格はすぐに失速し、レジスタンスラインの下に戻ってきてしまうことが頻繁に起こります。

この性質を逆手に取れば、出来高の少ないブレイクアウトを確認した後に、価格がレンジ内に戻る動きを狙って逆張りするという戦略も考えられます。例えば、出来高を伴わずにレジスタンスを上抜けた後、再びレジスタンスの下に価格が戻ってきたタイミングで売りエントリーを仕掛ける、といった具合です。

このように、出来高をトレードに活用することで、エントリーの精度を高め、不必要な損失を回避し、さらには他のトレーダーが騙されるような局面をチャンスに変えることさえ可能になります。

出来高分析と相性の良いテクニカル指標5選

出来高分析は単独でも強力なツールですが、その真価は他のテクニカル指標と組み合わせることで最大限に発揮されます。出来高が示す「市場のエネルギー」と、他の指標が示す「価格の方向性や過熱感」を組み合わせることで、より多角的で信頼性の高い相場分析が可能になります。

ここでは、出来高そのものを利用した派生的な指標や、出来高と組み合わせることで分析精度が向上する代表的なテクニカル指標を5つ厳選して紹介します。

| 指標名 | 分類 | 特徴・概要 | 主な活用方法 |

|---|---|---|---|

| OBV(オン・バランス・ボリューム) | トレンド系(出来高系) | 価格が上昇した日の出来高を加算し、下落した日の出来高を減算していく累積指標。価格の動きに先行する傾向がある。 | OBVのトレンド方向で相場の方向性を判断。価格とOBVのダイバージェンスでトレンド転換を予測。 |

| MFI(マネー・フロー・インデックス) | オシレーター系(出来高系) | 「出来高を考慮したRSI」。一定期間の資金の流入量と流出量を計算し、買われすぎ・売られすぎを判断する。 | 80以上で買われすぎ、20以下で売られすぎと判断。価格とのダイバージェンスでトレンド転換を予測。 |

| Volume(ボリューム) | 出来高系 | 最も基本的な出来高指標。一定期間のティックボリューム(価格の更新回数)を棒グラフで表示する。 | 価格との関係性からトレンドの勢いやブレイクアウトの信頼性を判断。クライマックス・ボリュームの発見。 |

| VWAP(出来高加重平均価格) | トレンド系(出来高系) | 当日の取引価格を出来高で加重平均した移動平均線。その日の市場参加者の平均取得コストを示す。 | VWAPを支持線・抵抗線として利用。VWAPより上なら買い優勢、下なら売り優勢と判断。 |

| A/D(アキュムレーション/ディストリビューション) | トレンド系(出来高系) | 1日の値動きの中での終値の位置と出来高を考慮して、買い集め(Accumulation)か売り抜け(Distribution)かを判断する。 | OBVと同様にトレンド方向の確認や、価格とのダイバージェンスで資金の流れの変化を察知。 |

① OBV(オン・バランス・ボリューム)

OBV(On-Balance Volume)は、ジョー・グランビルによって開発された、出来高分析の代表的な指標です。計算方法は非常にシンプルで、「終値が前日より高ければその日の出来高をOBVに加算し、前日より低ければ減算する」というものです。

- 特徴: OBVは、出来高の変化を累積していくことで、市場への資金の流入・流出の方向性を視覚化します。グランビルは「出来高は価格に先行する」という考えを持っており、OBVのラインが価格の動きよりも先にトレンド転換を示すことがあるとされています。

- 使い方:

- トレンドの確認: OBVが上昇トレンドを描いていれば、市場には買いのエネルギーが蓄積されていると判断できます。逆に、OBVが下降トレンドにあれば、売りのエネルギーが優勢であると解釈します。OBVのトレンドラインをブレイクした時を、エントリーシグナルとすることもできます。

- ダイバージェンス: OBVの最も強力な使い方は、価格とのダイバージェンス(逆行現象)を見つけることです。例えば、価格は高値を更新しているにもかかわらず、OBVが高値を更新できずに下落している場合、それは買いのエネルギーが伴っていない弱い上昇であり、トレンド転換が近いことを示唆する強力な売りサインとなります。

② MFI(マネー・フロー・インデックス)

MFI(Money Flow Index)は、しばしば「出来高で重み付けされたRSI」と表現されます。RSIが価格の変動幅だけを基に「買われすぎ・売られすぎ」を判断するのに対し、MFIはそれに出来高の要素を加えることで、より信頼性の高い分析を目指したオシレーター系指標です。

- 特徴: MFIは、TP(Typical Price = (高値+安値+終値)÷3)を計算し、前日よりTPが上昇すれば「ポジティブ・マネーフロー」、下落すれば「ネガティブ・マネーフロー」として、それぞれの出来高を乗じた値を集計します。これにより、単なる価格の上下だけでなく、その動きにどれだけの資金(出来高)が伴ったかを考慮に入れます。

- 使い方:

- 買われすぎ・売られすぎ: 一般的に、MFIが80レベルを超えると「買われすぎ」、20レベルを割り込むと「売られすぎ」と判断されます。これは逆張りのエントリーシグナルとして利用できます。

- ダイバージェンス: RSIと同様に、MFIでもダイバージェンスは非常に有効なトレンド転換のサインとなります。価格が高値を更新しているのにMFIがピークを切り下げている場合(弱気のダイバージェンス)、上昇の勢いが資金フローの面で衰えていることを示し、下落転換の可能性が高まります。

③ Volume(ボリューム)

これは、これまでも解説してきた最も基本的な出来高インジケーターで、MT4/MT5やTradingViewに標準で搭載されています。FXではティックボリュームを表示しますが、そのシンプルさゆえに、相場のエネルギーを直感的に把握する上で欠かせません。

- 特徴: 各ローソク足に対応した棒グラフで、その期間の取引の活発度を示します。棒が長ければエネルギーが高く、短ければ低いことを意味します。

- 使い方:

- ブレイクアウトの信頼性判断: レンジ相場からのブレイクアウト時にVolumeが急増しているかを確認します。

- トレンドの勢い判断: トレンド方向に価格が進む際にVolumeが増加し、調整局面で減少するのが健全なトレンドの形です。

- クライマックスの発見: トレンドの終盤で見られる異常なVolumeの急増は、トレンド転換の強力なサインとなります。

Volumeは、他の全ての出来高関連指標の基礎となる情報です。まずはこのVolumeを常に表示し、価格との関係を観察する癖をつけることが、出来高分析マスターへの第一歩です。

④ VWAP(出来高加重平均価格)

VWAP(Volume Weighted Average Price)は、日本語で「出来高加重平均価格」と訳され、特にデイトレーダーや機関投資家に重視される指標です。その日の取引開始からの価格を、各価格帯の出来高で重み付けして算出した平均価格を示します。

- 特徴: VWAPは、その日に取引した市場参加者全体の「平均取得コスト」と見なすことができます。そのため、VWAPのラインは市場参加者の損益分岐点として強く意識され、強力なサポートラインやレジスタンスラインとして機能する傾向があります。

- 使い方:

- トレンド判断: 現在の価格がVWAPよりも上にあれば、その日の買い方が平均的に利益を出している状態であり、「買い優勢」と判断できます。逆に、価格がVWAPより下にあれば、「売り優勢」と判断します。

- 支持線・抵抗線: 上昇トレンド中に価格がVWAPまで下落してきた場面は、絶好の押し目買いポイントとなることがあります。逆に、下落トレンド中に価格がVWAPまで上昇してきた場面は、戻り売りのポイントとして機能します。

- 乖離: 価格がVWAPから大きく乖離した場合、平均コストから離れすぎているため、価格がVWAPの方向へ引き戻される動き(平均回帰)が起きやすくなります。

⑤ A/D(アキュムレーション/ディストリビューション)

A/D(Accumulation/Distribution Line)は、マーク・チャイキンによって開発された指標で、OBVと似ていますが、計算方法に特徴があります。OBVが前日終値との比較で出来高を加減算するのに対し、A/Dは当日のローソク足の中での終値の位置を考慮します。

- 特徴: 1日のレンジ(高値から安値)の中で、終値が高値に近ければ近いほど「買いの力(買い集め=Accumulation)」が強いと判断し、安値に近ければ近いほど「売りの力(売り抜け=Distribution)」が強いと判断して、出来高を配分します。これにより、日中の買い圧力と売り圧力のどちらが優勢だったかをより精密に測ろうとします。

- 使い方:

- トレンドの確認: A/Dラインが上昇していれば買い集めが優勢、下落していれば売り抜けが優勢と判断します。

- ダイバージェンス: 価格が上昇しているのにA/Dラインが下落している場合、それは見かけの価格上昇の裏で大口投資家が売り抜けている(Distribution)可能性を示唆し、信頼性の高い売りサインとなります。逆に、価格が下落しているのにA/Dラインが上昇している場合は、買い集め(Accumulation)が進んでいる可能性があり、買いサインと解釈できます。

これらの指標を組み合わせることで、出来高が示す市場のエネルギーを様々な角度から分析し、トレード戦略をより強固なものにすることが可能です。

FXの出来高を分析するときの3つの注意点

ここまでFXにおける出来高分析の重要性や具体的な活用方法について解説してきましたが、その一方で、出来高分析を行う際にはいくつかの重要な注意点と限界を理解しておく必要があります。これらの注意点を無視してしまうと、かえって誤った判断を下し、損失に繋がる可能性もあります。出来高を強力な武器とするために、以下の3つのポイントを必ず念頭に置いておきましょう。

① FX会社によって数値が異なることを理解する

これは出来高分析における最も基本的な前提条件であり、絶対に忘れてはならないポイントです。記事の前半でも触れた通り、FX市場は取引所を介さない相対取引(OTC取引)であるため、市場全体の統一された出来高データは存在しません。

私たちがMT4やTradingViewなどのプラットフォームで確認している出来高は、そのプラットフォームを提供しているFX会社やデータプロバイダーが受信したレートの更新頻度(ティックボリューム)に基づいています。

- A社の出来高 ≠ B社の出来高: FX会社Aの顧客層や提携する金融機関(リクイディティプロバイダー)と、FX会社Bのそれらは異なります。そのため、同じ通貨ペア・同じ時間足のチャートを見ていても、A社のMT4で表示される出来高の絶対値と、B社のMT4で表示される出来高の絶対値は一致しません。

- 絶対値ではなく相対的な変化に注目する: この事実から導き出される重要な結論は、「出来高の絶対的な数値そのものに意味はない」ということです。例えば、「今日のドル円の出来高は10,000だった」という数字だけを見ても、それが大きいのか小さいのかを客観的に判断することはできません。

重要なのは、「普段の出来高と比較して、現在の出来高がどう変化しているか」という相対的な視点です。普段の平均的な出来高レベルに対して、現在の出来高が2倍、3倍に急増しているのか。それとも、トレンドは続いているのに出来高が徐々に減少(先細り)しているのか。この「変化率」や「パターン」にこそ、分析の価値があります。異なるFX会社のチャートでも、重要な経済指標発表時などに出来高が「急増する」というパターン自体は共通して現れる傾向にあります。

② あくまで参考情報として活用する

出来高は市場心理を読み解くための非常に強力なヒントを提供してくれますが、決して万能な魔法の杖ではありません。為替レートは、出来高以外にも、各国の金融政策、経済指標、地政学的リスク、要人発言、投資家心理など、無数の要因が複雑に絡み合って決定されます。

- 出来高だけで判断しない: 「出来高が急増したから、ブレイクアウトは本物だ!」と、出来高のシグナルだけを根拠に飛び乗るのは危険です。他の要因によって、そのシグナルが機能しないケースも当然あります。例えば、出来高を伴ってブレイクアウトした直後に、予期せぬニュースが流れて相場が急反転することも十分に考えられます。

- 補助的な分析ツールと位置づける: 出来高分析は、トレード判断を下すための主役ではなく、その判断の信頼性を高めるための「補助的なツール」あるいは「フィルター」と位置づけるのが最も賢明な使い方です。価格の動き(プライスアクション)が主役であり、出来高はその動きがどれだけ信頼できるかを教えてくれる脇役、と考えると分かりやすいでしょう。この主従関係を正しく理解することが、出来高分析を有効に活用するための鍵となります。

③ 他のテクニカル分析と必ず組み合わせる

上記の注意点とも関連しますが、出来高分析の精度と信頼性を高めるためには、他のテクニカル分析手法と組み合わせることが不可欠です。複数の指標が同じ方向を示している時、そのトレードシグナルの優位性は格段に向上します。

- プライスアクションとの組み合わせ: 最も基本的な組み合わせは、ローソク足の形やチャートパターンといったプライスアクション分析との併用です。

- 例: 長い上ヒゲを持つローソク足(天井圏での反転を示唆)が、巨大な出来高を伴って出現した場合、それは単独で出現するよりもはるかに強力な売りシグナルとなります。これは、高値圏で激しい売り圧力があったことの証明だからです。

- トレンド系指標との組み合わせ: 移動平均線やMACDといったトレンド系指標と組み合わせることで、トレンドの発生や継続の信頼性を確認できます。

- 例: 移動平均線のゴールデンクロス(短期線が長期線を上抜く買いシグナル)が発生した際に、出来高も同時に増加していれば、それは多くの市場参加者が買いに転じたことを示唆する、信頼性の高いエントリーシグナルと判断できます。

- オシレーター系指標との組み合わせ: RSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標と組み合わせることで、「買われすぎ・売られすぎ」からの反転の確度を高めることができます。

- 例: RSIが30以下の「売られすぎ」圏内にあり、かつ出来高が急増(セリング・クライマックス)し、その後に陽線が出現した場合、それは相場の大底からの反転を示す非常に強力な買いシグナルとなり得ます。

このように、出来高分析は孤立させて使うものではありません。トレンドライン、サポート&レジスタンス、移動平均線、RSIなど、自分が得意とする他の分析手法と組み合わせ、総合的な視点から相場を判断することが、一貫して利益を上げ続けるトレーダーになるための必須条件です。出来高という強力なフィルターを通して相場を見ることで、ノイズの多いシグナルを排除し、本当に優位性の高いトレードチャンスだけを狙うことができるようになるでしょう。