外国為替証拠金取引(FX)は、少額の資金から始められ、24時間取引が可能という魅力から、多くの人々が関心を寄せる投資手法です。しかし、その手軽さとは裏腹に、十分な知識やスキルなしに飛び込むと、大切な資金を失ってしまうリスクも伴います。

「FXで利益を上げたいけれど、何から勉強すればいいのかわからない」「独学でも本当に勝てるようになるのだろうか」といった疑問や不安を抱えている初心者の方も少なくないでしょう。

この記事では、FXで継続的に利益を上げていくために必要な学習内容を、7つのステップからなる具体的なロードマップとして体系的に解説します。FXの基本的な仕組みから、チャート分析、資金管理、そして実践的なトレード練習まで、初心者が踏むべき手順を一つひとつ丁寧に説明します。

さらに、おすすめの勉強方法や書籍、初心者が陥りがちな失敗例とその対策についても網羅的にご紹介します。この記事を最後まで読めば、FX学習の全体像が明確になり、最短で成果を出すための道筋が見えてくるはずです。

目次

FXの勉強は必要?独学でも勝てるのか

FXを始めようとする際、多くの人が最初に直面する疑問は「そもそも勉強は必要なのか?」そして「独学でプロと同じ土俵で戦えるのか?」という点でしょう。結論から言えば、FXで継続的に利益を上げていくためには、勉強が絶対に必要です。そして、その勉強は正しい方法論に基づけば、独学でも十分に可能です。

勉強せずにFXで勝ち続けるのは不可能

まず、なぜ勉強が不可欠なのかを理解することが重要です。時折、「FXはギャンブルだ」「運が良ければ勝てる」といった声も聞かれますが、これは大きな誤解です。勉強せずにFXの世界に足を踏み入れることは、羅針盤も海図も持たずに大海原へ乗り出すようなものです。

FX市場は、世界中の金融機関、ヘッジファンド、そして経験豊富な個人トレーダーといった「プロ」たちが、莫大な資金と高度な分析技術を駆使して利益を追求している場所です。彼らは日夜、経済指標を分析し、チャートのパターンを研究し、リスク管理を徹底しています。このようなプロがひしめく市場で、知識も戦略も持たない初心者が、運だけで勝ち続けることは現実的に不可能です。

FXは、参加者の利益と損失の合計がゼロになる「ゼロサムゲーム」の側面を持っています。つまり、誰かが利益を得れば、その裏で必ず誰かが損失を被っているのです。勉強を怠るということは、自ら進んでプロたちの利益の源泉、いわゆる「カモ」になることを意味します。

また、知識がない状態でのトレードは、論理的な根拠に基づかない「感情的な取引」に陥りがちです。少し利益が出るとすぐに確定してしまい(チキン利食い)、損失が出ると「いつか戻るはずだ」と根拠なくポジションを持ち続けて大きな損失を被る(塩漬け)。これは典型的な負けパターンであり、適切な知識と、それに基づいたトレ一ドルールがなければ、この負のサイクルから抜け出すことはできません。

したがって、「ビギナーズラックで一度勝てた」という経験があったとしても、それは再現性のない単なる幸運に過ぎません。FXで一過性の勝利ではなく、長期的に資産を築いていくためには、相場を分析するための知識、リスクを管理するための技術、そして感情をコントロールするための規律を、地道な勉強によって身につけることが絶対的な前提条件となります。

正しい勉強をすれば独学でも勝てる可能性は高まる

「勉強が必須なのはわかったけれど、専門のスクールに通ったり、高額なコンサルを受けたりしないとダメなのか?」と不安に思うかもしれません。しかし、その必要は必ずしもありません。正しい順序と方法で学習を進めれば、独学でもFXで勝てるトレーダーになることは十分に可能です。

現代では、FXに関する優良な情報が、書籍、Webサイト、動画など、さまざまな媒体を通じて無料で、あるいは非常に安価で手に入るようになりました。かつては一部のプロしか知り得なかったような高度な分析手法や知識でさえ、意欲さえあれば誰でも学ぶことができます。

独学のメリットは、自分のペースで学習を進められること、そして何よりコストを大幅に抑えられることです。しかし、デメリットも存在します。それは、情報の海の中で「何から学ぶべきか」という順序がわからなくなりがちであること、そして断片的な知識ばかりを集めてしまい、体系的な理解に至らない可能性があることです。また、間違った情報を信じてしまい、遠回りをしてしまうリスクもあります。

このデメリットを克服し、独学を成功させる鍵は、「体系的な学習ロードマップ」を持つことです。基礎知識から始め、分析手法、資金管理、そして実践練習へと、段階的にステップアップしていくことで、知識が有機的に結びつき、本物のスキルとして定着します。

この記事で後述する「学習ロードマップ」は、まさにそのための道しるべです。このロードマップに沿って一つひとつのステップを着実にクリアしていけば、独学であっても、着実に実力をつけていくことができます。

独学で成功するためには、もう一つ重要な心構えがあります。それは、「すぐに結果を求めない」という忍耐力です。FXの学習は、数日や数週間で完了するものではありません。数ヶ月、場合によっては数年単位で、地道な学習と検証、そして改善を繰り返す継続的な努力が求められます。このプロセスそのものを楽しむくらいの気持ちで、焦らずじっくりと取り組むことが、遠回りのようでいて、実は独学で成功するための最も確実な道筋なのです。

FX初心者が勉強するべき7つの学習ロードマップ

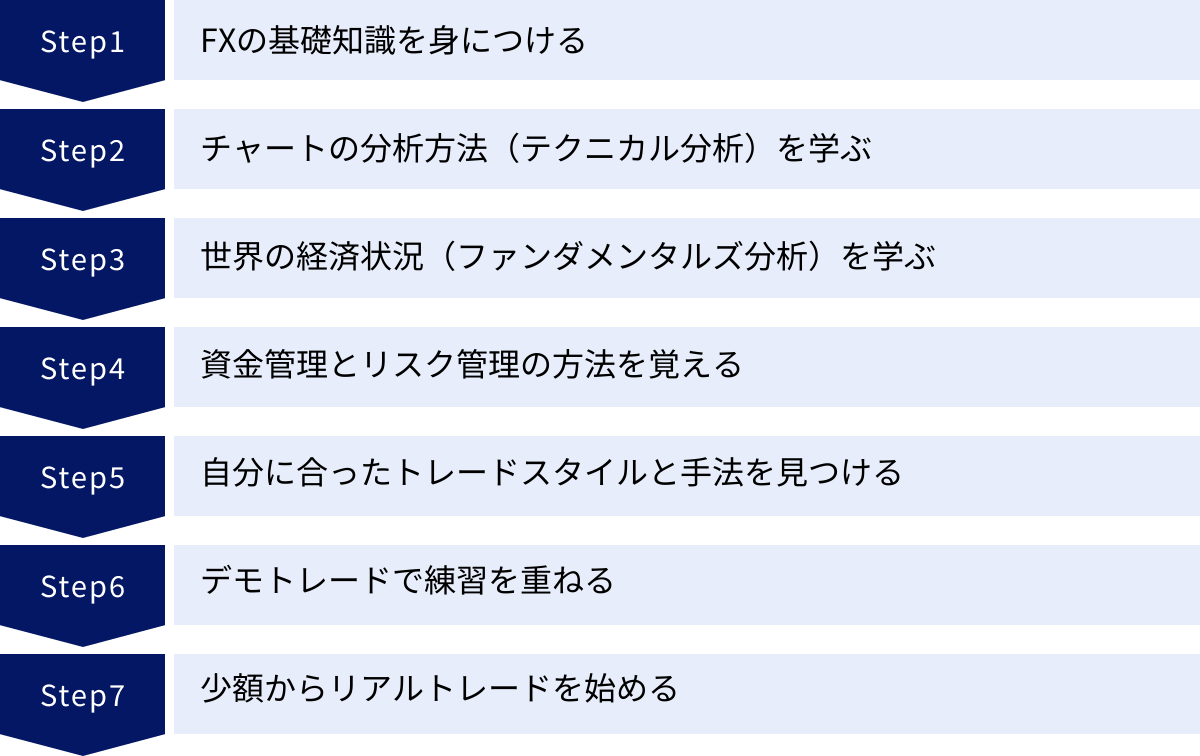

FXで成功するためには、やみくもに情報を詰め込むのではなく、正しい順序で知識とスキルを積み上げていくことが不可欠です。ここでは、初心者が最短で実力をつけるための7つのステップからなる学習ロードマップを具体的に解説します。このロードマップに沿って学習を進めることで、効率的に、そして体系的にFXの全体像を理解できます。

① FXの基礎知識を身につける

すべての土台となるのが、FXの基本的な仕組みや専門用語の理解です。ここが曖昧なままでは、次のステップに進むことはできません。

FXの仕組みとは

FX(Foreign Exchange)とは、日本語で「外国為替証拠金取引」といい、異なる2国間の通貨を売買し、その価格変動によって生じる差額で利益を狙う取引です。例えば、「米ドル/円(USD/JPY)」という通貨ペアを買うということは、「米ドルを買い、同時に日本円を売る」ことを意味します。将来、円に対してドルの価値が上がると予測すれば買い、逆に下がると予測すれば売るのが基本です。

この価格(為替レート)は、各国の経済状況や金利、政治情勢など、さまざまな要因によって常に変動しています。この変動を予測し、取引するのがFXトレーダーの仕事です。また、FXの大きな特徴として「証拠金取引」であることが挙げられます。これは、FX会社に一定の「証拠金」を預けることで、その何倍もの金額の取引ができる仕組み(レバレッジ)を指します。

専門用語を覚える(pips・スプレッド・レバレッジなど)

FXの学習を進める上で、専門用語の理解は避けて通れません。最初につまずかないよう、最低限知っておくべき用語をしっかり押さえましょう。

| 用語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| pips | ピップス | 通貨の価値の最小単位。多くの通貨ペアで、小数点以下4桁目(0.0001)を1pipsと数える。円が絡む通貨ペアでは小数点以下2桁目(0.01)が1pipsとなる。利益や損失を共通の単位で測るための重要な指標。 |

| スプレッド | スプレッド | 通貨を売るときの価格(Bid)と買うときの価格(Ask)の差のこと。このスプレッドがFX会社の実質的な手数料となり、トレーダーにとっては取引コストになる。スプレッドは狭い(小さい)ほど有利。 |

| レバレッジ | レバレッジ | 「てこ」の原理のこと。預けた証拠金を担保に、その何倍もの金額の取引ができる仕組み。日本の個人口座では最大25倍まで。少ない資金で大きな利益を狙える一方、損失も大きくなるリスクがある。 |

| 証拠金 | しょうこきん | 取引を行うためにFX会社に預け入れる担保金のこと。 |

| ロスカット | ロスカット | ポジションの含み損が一定の水準に達した際に、さらなる損失の拡大を防ぐため、FX会社が強制的に決済する仕組み。投資家の資金を守るためのセーフティネット。 |

| ポジション | ポジション | 通貨を売買し、決済せずに保有している状態のこと。「買いポジション(ロング)」「売りポジション(ショート)」がある。 |

| ロット | ロット | 取引する通貨量の単位。1ロットが何通貨を指すかはFX会社によって異なるが、一般的には1ロット=10万通貨または1万通貨であることが多い。 |

これらの用語は、今後の学習や実際の取引で頻繁に登場します。意味を正確に理解し、使いこなせるようにしておきましょう。

取引時間と各市場の特徴

FX市場は、株式市場のように特定の取引所があるわけではなく、世界中の銀行や金融機関が相対で取引を行うネットワークで成り立っています。そのため、平日であればほぼ24時間、世界のどこかで市場が開いており、取引が可能です。

しかし、時間帯によって市場の主役が異なり、値動きの活発さにも特徴があります。主に「東京市場」「ロンドン市場」「ニューヨーク市場」の3つに大別されます。

- 東京市場(日本時間 午前8時頃~午後5時頃): アジア・オセアニア地域のトレーダーが中心。比較的値動きが穏やかな傾向があるが、日本の経済指標発表時や仲値(午前9時55分)の時間帯は変動が大きくなることがある。

- ロンドン市場(日本時間 午後4時頃~翌午前2時頃): 世界最大の取引量を誇る欧州勢が参加し、値動きが活発化し始める。トレンドが発生しやすい時間帯。

- ニューヨーク市場(日本時間 午後9時頃~翌午前6時頃): 米国の経済指標発表が多く、市場参加者も多いため、最も値動きが激しくなる時間帯。特にロンドン市場と重なる午後9時頃から翌午前2時頃までは、取引が最も活発になるゴールデンタイムと言われる。

自分のライフスタイルに合わせて、どの時間帯をメインに取引するかを考えることも、戦略の一つです。

② チャートの分析方法(テクニカル分析)を学ぶ

FXで利益を上げるためには、将来の価格動向を予測する必要があります。そのための主要な手法が、過去の価格の動きをグラフ化した「チャート」を分析するテクニカル分析です。

ローソク足の見方

チャートを構成する最も基本的な要素が「ローソク足」です。1本のローソク足には、「始値(はじめね)」「終値(おわりね)」「高値(たかね)」「安値(やすね)」という4つの価格情報(四本値)が詰まっています。

- 陽線: 終値が始値よりも高い場合に表示される(通常は赤や白)。価格が上昇したことを示す。

- 陰線: 終値が始値よりも低い場合に表示される(通常は青や黒)。価格が下落したことを示す。

- 実体: 始値と終値の間の四角い部分。実体が長いほど、その期間の値動きが大きかったことを示す。

- ヒゲ: 実体から上下に伸びる線。上の線を「上ヒゲ」、下の線を「下ヒゲ」と呼び、それぞれ期間中の高値と安値を示す。

このローソク足の形や並び方から、市場参加者の心理状態や勢いを読み解くことができます。例えば、下ヒゲの長い陽線は、一度は売られたものの強く買い戻されたことを示し、上昇への転換を示唆することがあります。

ダウ理論とトレンドライン

テクニカル分析の原点ともいえるのが「ダウ理論」です。これは100年以上前にチャールズ・ダウによって提唱された理論で、現代のテクニカル分析の基礎となっています。ダウ理論は6つの基本法則からなりますが、初心者が特に覚えるべきなのは「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する」という考え方です。

トレンドには「上昇トレンド」「下降トレンド」「横ばい(レンジ)」の3種類があります。

- 上昇トレンド: 高値と安値が、それぞれ前の高値と安値を切り上げている状態。

- 下降トレンド: 高値と安値が、それぞれ前の高値と安値を切り下げている状態。

このトレンドを視覚的に捉えるために引くのが「トレンドライン」です。上昇トレンドでは安値同士を結び(サポートライン)、下降トレンドでは高値同士を結びます(レジスタンスライン)。このラインに沿って価格が動いている間はトレンドが継続していると判断し、ラインを明確に割り込んだ場合はトレンドの転換を示唆します。トレンドに乗って取引すること(順張り)は、FXの王道戦略です。

代表的なテクニカル指標(移動平均線・MACDなど)

チャート上には、価格の動きをより分かりやすく分析するための補助ツールである「テクニカル指標(インジケーター)」を表示させることができます。無数に種類がありますが、まずは代表的なものをいくつかマスターしましょう。

- 移動平均線(Moving Average): 一定期間の終値の平均値を結んだ線。トレンドの方向性や強さを視覚的に把握するのに役立つ。短期線が長期線を下から上に抜けることを「ゴールデンクロス(買いサイン)」、上から下に抜けることを「デッドクロス(売りサイン)」と呼ぶ。

- MACD(マックディー): 移動平均線を応用した指標で、トレンドの転換や勢いをより早く捉えることを目的とする。「MACD」と「シグナル」という2本の線の交差や、0ラインとの位置関係で売買タイミングを判断する。

- RSI(相対力指数): 「買われすぎ」か「売られすぎ」かを判断するための指標。一般的に、70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断されるが、強いトレンドが発生している際には機能しにくくなるため注意が必要。

これらの指標を複数組み合わせることで、分析の精度を高めることができます。ただし、多くの指標を使いすぎるとかえって判断が混乱するため、最初は2〜3個に絞って深く理解することをおすすめします。

③ 世界の経済状況(ファンダメンタルズ分析)を学ぶ

テクニカル分析が「チャートの形」から未来を予測するのに対し、各国の経済状況や金融政策といった「根本的な要因」から為替の大きな流れを予測するのがファンダメンタルズ分析です。短期的な売買ではテクニカル分析が重視されがちですが、中長期的なトレンドを把握するためにはファンダメンタルズ分析の視点が欠かせません。

各国の経済指標が与える影響

各国の政府や中央銀行は、定期的に自国の経済状態を示す「経済指標」を発表します。これらの結果は、その国の通貨の価値に直接的な影響を与えます。

- 米・雇用統計: 特に「非農業部門雇用者数」と「失業率」は市場の注目度が非常に高い。結果が予想より良いとドルが買われやすく、悪いと売られやすくなる。

- GDP(国内総生産): 国の経済成長率を示す指標。高い成長率は通貨高の要因となる。

- 消費者物価指数(CPI): 物価の変動を示す指標で、インフレ率を測る上で重要。CPIが高いと、インフレを抑制するための利上げ観測が高まり、通貨高に繋がりやすい。

- 政策金利: 各国の中央銀行が決定する金利。金利が高い国の通貨は、低い国の通貨に比べて買われやすい傾向がある。

これらの経済指標の発表スケジュールは「経済指標カレンダー」で確認できます。発表前後には価格が大きく変動することが多いため、ポジションを持っている場合は特に注意が必要です。

中央銀行の金融政策と要人発言

為替相場に最も大きな影響を与える存在が、各国の中央銀行(日本なら日本銀行、米国ならFRB、欧州ならECBなど)です。中央銀行は、物価の安定と雇用の最大化を目標に、「金融政策」を決定します。その最も重要な手段が政策金利の変更(利上げ・利下げ)です。

市場は常に、これら中央銀行の次の一手を予測しようとしています。そのため、中央銀行の総裁や理事など「要人」の発言には常に大きな注目が集まります。彼らの発言の端々から、将来の金融政策の方向性を読み取ろうとするのです。例えば、FRB議長が「インフレを警戒している」と発言すれば、市場は利上げを織り込み、ドルが買われるといった動きが見られます。

④ 資金管理とリスク管理の方法を覚える

どれだけ優れた分析手法を身につけても、資金管理とリスク管理を怠れば、いずれ市場から退場することになります。FXで生き残り続けるために最も重要なスキルと言っても過言ではありません。

損切りルールの重要性と設定方法

損切り(ストップロス)とは、含み損が一定のレベルに達した時点で、損失を確定させることです。初心者が最もできないことの一つですが、これができないと一度の失敗で再起不能なダメージを負う可能性があります。

「損小利大(損失は小さく、利益は大きく)」がトレードの鉄則です。損切りは、この「損小」を実現するための唯一の手段です。エントリーする前に、「どこまで逆行したら諦めるか」という損切りポイントを必ず決めておきましょう。

設定方法には、以下のようなものがあります。

- pipsで決める: 「エントリー価格から-20pips逆行したら損切り」のように、値幅で決める。

- チャートの節目で決める: 直近の安値や高値、トレンドライン、移動平均線など、テクニカル的に意味のある水準を損切りポイントとする。こちらの方が論理的な設定と言えます。

一度決めた損切りルールは、絶対に動かしてはいけません。

証拠金維持率の計算と管理

証拠金維持率は、自分の口座の安全性を測るための重要な指標です。以下の式で計算されます。

証拠金維持率 (%) = 純資産額 ÷ 必要証拠金 × 100

この数値がFX会社の定める一定水準(例:50%や100%)を下回ると、ロスカットが執行されます。ロスカットは資金を守る最終手段ですが、発動される状況はすでに危険水域です。常に証拠金維持率には余裕を持たせ、一般的には300%~500%以上を保つことが推奨されます。

適切なロット数(ポジションサイズ)の決め方

一度のトレードでどれくらいの量のポジションを持つか(ロット数)は、リスク管理の根幹です。初心者は、いきなり大きなロットで取引してはいけません。

適切なロット数を決める一般的な方法として「2%ルール」があります。これは、「一度のトレードで許容できる損失額を、総資金の2%以内(多くても5%以内)に抑える」という考え方です。

例えば、総資金が10万円の場合、1トレードあたりの許容損失額は2,000円(10万円 × 2%)です。エントリーポイントと損切りポイントの値幅(pips)を決めれば、そこから適切なロット数を逆算できます。このルールを守ることで、数回の連敗でも致命傷を避け、トレードを継続することが可能になります。

⑤ 自分に合ったトレードスタイルと手法を見つける

ここまでの知識を統合し、自分自身の戦い方である「トレードスタイル」と「トレード手法」を確立していきます。

スキャルピング・デイトレード・スイングトレードの違い

トレードスタイルは、ポジションの保有時間によって大きく3つに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の性格やライフスタイルに合ったものを選びましょう。

| スタイル | 保有時間 | メリット | デメリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|

| スキャルピング | 数秒~数分 | 資金効率が良い、1回の利益は小さいが取引回数で稼ぐ、経済指標などの影響を受けにくい | 高い集中力と瞬時の判断力が必要、スプレッドなどの取引コストが嵩む | 常にチャートに張り付ける人、ゲーム感覚で素早い判断ができる人 |

| デイトレード | 数十分~1日 | 翌日にポジションを持ち越さないため精神的な負担が少ない、1日の終わりに損益が確定する | 日中、ある程度の時間チャートを見る必要がある | 兼業トレーダーで日中に時間を確保できる人、夜間のニューヨーク市場で取引できる人 |

| スイングトレード | 数日~数週間 | チャートを頻繁に見る必要がない、1回の取引で大きな利益を狙える、取引コストを抑えられる | ポジション保有中に大きな価格変動リスクがある、利益確定まで時間がかかる | 仕事で忙しい兼業トレーダー、ゆったりと取引したい人 |

優位性のあるトレードルールの作り方

トレード手法(ルール)とは、「どのような状況で、どのように取引するか」を具体的に定めた自分だけの決まり事です。これを持つことで、感情に左右されない一貫したトレードが可能になります。

トレードルールには、最低限以下の要素を含める必要があります。

- エントリー条件: どのようなチャートパターン、テクニカル指標のサインが出たらエントリーするのか。(例:移動平均線がゴールデンクロスし、RSIが50以上)

- 利食い(エグジット)条件: どこで利益を確定させるのか。(例:直近の高値に到達したら、リスクリワードレシオが1:2になったら)

- 損切り(エグジット)条件: どこで損失を確定させるのか。(例:直近の安値を下回ったら、エントリーから-30pips逆行したら)

- 資金管理ルール: 1回のトレードに投じるロット数や許容損失額。(例:2%ルールを適用)

これらのルールを組み合わせ、「自分だけの勝ちパターン」を構築していくことが目標です。

⑥ デモトレードで練習を重ねる

トレードルールを構築したら、次はいきなり本番のお金を使うのではなく、仮想の資金を使って練習する「デモトレード」を行います。

デモトレードの目的とメリット

デモトレードの最大のメリットは、ノーリスクで実践的な経験を積めることです。自分が見つけたトレード手法が本当に機能するのか(優位性があるのか)を、お金を失う恐怖心なしに心ゆくまで検証できます。また、FX会社の取引ツールの操作に慣れたり、注文方法を実際に試したりする絶好の機会でもあります。

本番同様の環境でトレードルールを検証する

デモトレードを単なるゲームで終わらせないためには、「本番の自分のお金だと思って取り組む」という意識が非常に重要です。構築したトレードルールを厳格に守り、なぜそのポイントでエントリーしたのか、なぜそこで決済したのかを全て記録し、検証を繰り返します。

最低でも1ヶ月以上、できれば100回程度のトレードを行い、勝率、平均利益、平均損失、リスクリワードレシオ(平均利益÷平均損失)などのデータを集計します。その結果、トータルで利益が残るようであれば、その手法には優位性がある可能性が高いと言えます。

⑦ 少額からリアルトレードを始める

デモトレードで自分の手法に自信が持てたら、いよいよ実際のお金を使ったリアルトレードに移行します。ただし、ここでのキーワードは「少額」です。

少額取引の重要性

デモトレードとリアルトレードの最大の違いは、「自分のお金が増減する」というプレッシャー(心理的負荷)の有無です。デモでは冷静に守れたルールが、リアルマネーになった途端、恐怖や欲望といった感情に邪魔されて守れなくなる、ということは非常によくあります。

この「リアルマネーの壁」を乗り越えるため、まずは失っても生活に影響のない、ごく少額の資金でトレードを始めます。多くのFX会社では1,000通貨単位での取引が可能なので、数千円~数万円の証拠金でも十分にトレードができます。

実践でのみ得られるメンタルの経験

少額のリアルトレードを通じて、含み益が伸びていく時の「もっと儲けたい」という欲望や、含み損が膨らんでいく時の「損をしたくない」という恐怖と向き合うことになります。この感情をコントロールするスキルは、実際のトレード経験を通じてしか身につきません。少額取引は、このメンタルトレーニングを行うための重要なステップです。

トレード記録をつけて分析・改善を繰り返す

リアルトレードでも、デモトレードと同様に、全ての取引を記録し続けることが極めて重要です。日付、通貨ペア、エントリー/エグジット価格、その根拠、トレード中の感情、そして反省点などを詳細に記録した「トレードノート」を作成しましょう。

この記録を定期的に見返すことで、自分の勝ちパターンや負けパターンが客観的に見えてきます。「なぜ勝てたのか」「なぜ負けたのか」を分析し、ルールを改善していく。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることこそが、トレーダーとして成長し続けるための唯一の方法です。この地道な作業を継続できるかどうかが、初心者と上級者を分ける大きな違いとなります。

FXのおすすめ勉強方法5選

学習ロードマップで学ぶべき内容が見えたら、次は「どのような媒体で学ぶか」という手段を選びます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、複数を組み合わせるのが効果的です。ここでは、初心者におすすめの勉強方法を5つ紹介します。

① 本で体系的に学ぶ

FXの勉強を始めるにあたり、まず手に取りたいのが書籍です。本で学ぶ最大のメリットは、FXの知識を体系的かつ網羅的に学べる点にあります。Webサイトの情報が断片的になりがちなのに対し、本は著者の経験や知識が一つの流れに沿って整理されているため、初心者が学習の全体像を掴むのに最適です。

特に、図解やイラストが豊富な入門書は、pipsやレバレッジといった難しい概念を直感的に理解するのに役立ちます。また、テクニカル分析や資金管理といった特定のテーマを深く掘り下げた専門書も数多く出版されており、自分のレベルや興味に合わせて学習を深めていくことができます。出版社による校閲を経ているため、情報の信頼性が比較的高いのも魅力です。

一方で、デメリットとしては、出版から時間が経つと情報が古くなる可能性がある点が挙げられます。特に、最新の相場状況や税制など、変化の速い情報については、他の媒体で補完する必要があります。

本の選び方としては、まずAmazonや書店のレビューを参考に、評価の高い定番の入門書を1冊選び、通読してみるのがおすすめです。そこで基礎を固めた後、自分が特に強化したいと感じた分野(例えば、ローソク足分析やトレーダー心理など)の専門書に進むと、効率的に知識を深めることができます。本は、FX学習における揺るぎない「土台」を築くための最も確実なツールの一つと言えるでしょう。

② Webサイトやブログで最新情報を得る

Webサイトやブログは、情報の鮮度と速報性において、他のどの媒体よりも優れています。日々の為替ニュース、重要な経済指標の結果と市場の反応、著名なアナリストによる相場分析など、リアルタイムに近い情報を無料で手に入れることができます。

FX会社の公式サイト内にあるコラムやレポート、あるいは金融情報専門サイトなどは、情報の信頼性も高く、初心者が日々の情報収集に活用するのに非常に有用です。用語解説やテクニカル指標の使い方といった普遍的な知識に関しても、多くのサイトが丁寧に解説記事を掲載しており、わからないことがあった時にすぐに調べられる辞書的な役割も果たしてくれます。

ただし、Webサイトやブログを利用する際には注意が必要です。個人が運営するブログの中には、情報の正確性に欠けるものや、特定の商材へ誘導することを目的とした偏った内容のものも少なくありません。一つのサイトの情報を鵜呑みにせず、必ず複数の信頼できる情報源(FX会社や大手金融情報サイトなど)と見比べて、情報の真偽を自分で判断するリテラシーが求められます。

最新ニュースのチェックや、特定の用語・手法をピンポイントで調べる際にはWebサイトを、基礎知識を体系的に学ぶ際には本を、というように上手く使い分けることが、効率的な学習の鍵となります。

③ 動画(YouTube)で視覚的に理解する

近年、FXの学習ツールとして急速に存在感を増しているのがYouTubeなどの動画プラットフォームです。動画で学ぶ最大のメリットは、チャートの実際の動きやテクニカル指標の変化を視覚的に、そして動的に理解できる点です。

例えば、トレンドラインの引き方や、移動平均線のゴールデンクロスが発生する瞬間などは、静的なテキストや図解だけでは伝わりにくいニュアンスがあります。動画であれば、講師がリアルタイムでチャートを動かしながら解説してくれるため、まるで隣で教えてもらっているかのような感覚で学ぶことができます。

また、現役トレーダーが自身のトレードを実況解説する動画なども人気があります。プロがどのような思考プロセスでエントリーや決済の判断を下しているのかを垣間見ることができ、非常に実践的な学びが得られます。通勤時間や休憩中など、隙間時間を使って手軽に学習できるのも大きな魅力です。

一方で、動画コンテンツはエンターテインメント性が重視される傾向があり、中には視聴者の興味を引くことだけを目的とした、本質的でない情報や誇張された表現を含むものも存在します。チャンネルを選ぶ際には、再生回数や人気だけでなく、解説の論理性や丁寧さ、発信者が信頼できる経歴を持っているかなどを基準に見極めることが重要です。公式のFX会社が運営しているチャンネルや、長年にわたって質の高い教育コンテンツを提供しているチャンネルから視聴を始めると良いでしょう。

④ SNSで他のトレーダーの考えに触れる

X(旧Twitter)などのSNSは、他のトレーダーたちの「生の声」や「リアルタイムの相場観」に触れることができる貴重な情報源です。多くの専業トレーダーやアナリストが、その時々の相場分析や注目している通貨ペア、エントリーの根拠などをリアルタイムで発信しています。

これらの情報に触れることで、自分一人では気づかなかったような相場の視点や分析のアプローチを知ることができます。また、同じようにFXを学ぶ仲間を見つけ、情報交換をしたり、互いに励まし合ったりすることで、孤独になりがちな独学のモチベーションを維持する助けにもなります。

しかし、SNSの情報を活用する上では、最大限の注意が必要です。発信されている情報は玉石混交であり、中には根拠のないポジショントーク(自分が持っているポジションに有利な情報を流すこと)や、初心者をカモにしようとする悪質な情報も紛れ込んでいます。また、他のトレーダーの華々しい利益報告を見て、「自分も早く稼がなければ」と焦りを感じ、無謀なトレードに走ってしまう危険性もあります。

SNSはあくまで、多様な考え方を知るための「参考情報」として捉え、最終的な投資判断は必ず自分自身の分析とルールに基づいて行うという鉄則を忘れてはいけません。一人の意見を妄信せず、複数の信頼できるアカウントをフォローし、多角的な視点を持つことが賢明な活用法です。

⑤ FX会社が提供する無料セミナーやレポートを活用する

意外と見過ごされがちですが、非常に質の高い学習リソースの宝庫が、FX会社自身が提供する無料の学習コンテンツです。多くのFX会社は、顧客に長く取引を続けてもらうため、投資家教育に力を入れています。

口座開設者向けに、オンラインセミナー(ウェビナー)を定期的に開催している会社は少なくありません。プロのアナリストが最新の相場動向を解説してくれたり、テクニカル分析の具体的な使い方をレクチャーしてくれたりするセミナーは、無料で参加できるとは思えないほど内容が充実しています。質疑応答の時間に、直接プロに質問できる機会があるのも大きなメリットです。

また、日次や週次で発行される「マーケットレポート」も非常に有用です。その日の相場の振り返りや、今後の見通し、注目すべき経済指標などがコンパクトにまとめられており、これを毎日読む習慣をつけるだけでも、相場観を養う上で大きな力になります。

これらのコンテンツは、基本的にそのFX会社に口座を開設すれば無料で利用できます。信頼できるプロによる質の高い情報を、無料で、しかも継続的に得られるというのは、初心者にとってこれ以上ないメリットです。口座を選ぶ際には、取引条件だけでなく、こうした学習サポート体制が充実しているかどうかも、重要な判断基準の一つとすることをおすすめします。

FXの勉強で初心者がやりがちな失敗と注意点

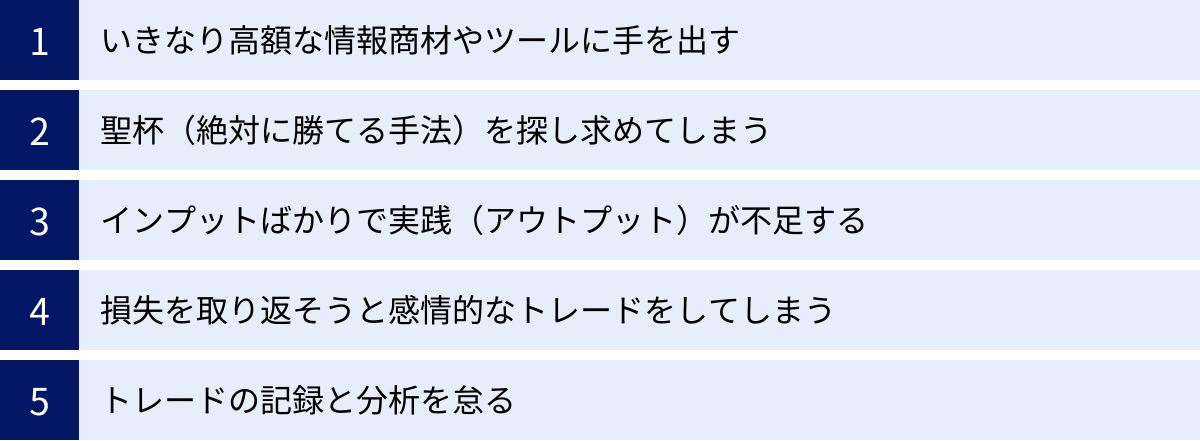

FXの学習過程では、多くの初心者が同じような壁にぶつかり、遠回りをしてしまいます。ここでは、そうした典型的な失敗例を5つ挙げ、その対策を解説します。あらかじめ失敗のパターンを知っておくことで、無駄な時間や資金を失うリスクを減らすことができます。

いきなり高額な情報商材やツールに手を出す

「FXで手っF早く稼ぎたい」という焦る気持ちにつけ込み、「誰でも簡単に月収100万円!」「勝率99%の自動売買ツール」といった甘い言葉で誘う高額な情報商材やツールが後を絶ちません。しかし、このような宣伝文句を鵜呑みにし、いきなり高額な商品に手を出すのは、初心者が犯す最も典型的な失敗の一つです。

多くの場合、これらの商材の中身は、本や無料で手に入るWebサイトの情報をつなぎ合わせただけのものであったり、特定の相場状況でしか機能しない再現性の低い手法であったりします。また、高額な自動売買ツール(EA)も、過去のデータに過剰に最適化(カーブフィッティング)されているだけで、未来の相場で同じように機能する保証はどこにもありません。

本当に価値のある情報は、派手な宣伝文句を謳う必要はありません。まずは、この記事で紹介したような書籍や信頼できるWebサイト、FX会社が提供する無料コンテンツで、しっかりと基礎知識と分析スキルを身につけることが先決です。FXの学習にショートカットはなく、地道な努力の先にしか成功はありません。基礎ができていないうちから高額なツールに頼ろうとするのは、運転免許も持たずにF1マシンに乗ろうとするようなものです。

聖杯(絶対に勝てる手法)を探し求めてしまう

FXの勉強を始めると、誰もが「どんな相場でも絶対に勝てる完璧な手法=聖杯(Holy Grail)」を見つけたいと願うようになります。そして、一つの手法で少し負けが込むと、「この手法はダメだ」と見切りをつけ、また新しい手法を探し始める…という「聖杯探し」のループに陥ってしまうことがあります。

しかし、ここで明確に理解しておくべきなのは、FX市場に「聖杯」は存在しないということです。相場は常に変動する生き物であり、あらゆる状況に対応できる万能な手法などありえません。ある期間は非常に有効だった手法が、相場の状況が変われば全く機能しなくなることは日常茶飯事です。

重要なのは、完璧な手法を探すことではなく、「期待値がプラスである(トータルで利益が残る)優位性のある手法」を見つけ、それを資金管理と組み合わせ、規律を持って淡々と実行し続けることです。勝率100%を目指す必要はありません。たとえ勝率が50%でも、1回の勝ちが1回の負けより大きければ(リスクリワードレシオが1より大きければ)、トータルでは利益が残ります。聖杯探しに時間を費やすよりも、一つの手法を深く掘り下げ、その長所と短所を理解し、自分のものとして使いこなす努力の方が、はるかに成功への近道です。

インプットばかりで実践(アウトプット)が不足する

本を何冊も読み、Webサイトや動画で知識を詰め込み、テクニカル指標にも詳しくなった。しかし、いざトレードしてみるとなぜか勝てない。これは、インプット(知識の習得)に偏り、アウトプット(実践練習)が決定的に不足していることが原因です。

FXは学問ではなく、スキル(技術)です。自転車の乗り方を本で完璧に理解しても、実際に乗って転ぶ経験をしなければ、決して乗れるようにはなりません。それと同じで、FXもデモトレードや少額のリアルトレードで、実際にチャートと向き合い、注文を出し、利益や損失を経験するというアウトプットを繰り返さなければ、知識は本当の意味で身につきません。

知識はあくまで仮説です。その仮説が自分のトレードスタイルや相場環境で本当に通用するのかを、実践を通じて検証していく作業が不可欠です。インプットとアウトプットは、車の両輪のようなものです。理想的なバランスは、学習(インプット)が3割、実践と検証(アウトプット)が7割くらいと言われています。知識を得たら、すぐにデモトレードで試してみる。このサイクルを高速で回すことが、上達の鍵となります。

損失を取り返そうと感情的なトレードをしてしまう

トレードで損失を出すと、「すぐに取り返したい」という強い衝動に駆られることがあります。そして、本来のエントリー条件を満たしていないにもかかわらず、無謀なロット数でポジションを持ってしまう。これが「リベンジトレード」と呼ばれるもので、破滅への入り口です。

この背景には、人間が持つ「損失回避性」という心理的なバイアスがあります。人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛を2倍以上強く感じると言われています。そのため、損失を確定させることに強い抵抗を感じ、それを取り戻すために非合理的な行動に出てしまうのです。

感情的なトレードは、これまで築き上げてきたルールを全て破壊します。その結果、さらに大きな損失を被り、いわゆる「コツコツドカン(小さく利益を積み重ねて、一度の大きな損失で全てを失う)」の典型的なパターンに陥ります。

もしトレードで負けて感情的になっていると感じたら、すぐにPCやスマホから離れ、トレードを中断する勇気を持ちましょう。そして、なぜ負けたのかを冷静にトレード記録と照らし合わせて分析し、次のトレードに活かす。損失は、FXを続ける上で避けられない必要経費です。一つのトレードの結果に一喜一憂せず、決めたルールを淡々と守り続けるメンタルの強さが求められます。

トレードの記録と分析を怠る

面倒だからという理由で、トレードの記録と分析を怠る初心者は非常に多いです。しかし、これは上達の機会を自ら放棄しているのと同じことです。

記録のないトレードは、単なるギャンブルの繰り返しに過ぎません。なぜなら、自分の行動を客観的に振り返ることができないため、同じ失敗を何度も繰り返してしまうからです。なぜそのトレードが成功したのか、なぜ失敗したのか。その原因を突き止め、改善策を考えなければ、トレーダーとしての成長はありえません。

トレード記録は、自分だけの最高の教科書になります。エントリー根拠、決済根拠、その時の感情、勝因、敗因などを詳細に記録し、週末などに定期的に見返す習慣をつけましょう。そうすることで、自分の得意なパターン(勝ちパターン)や、陥りがちな悪い癖(負けパターン)が明確に見えてきます。この地道な自己分析こそが、再現性のあるトレチEドルールを構築し、長期的に勝ち続けるトレーダーになるための最も確実な道筋なのです。

FXの勉強におすすめの初心者向け本3選

数あるFX関連書籍の中から、初心者がまず読むべき定番の3冊を厳選して紹介します。これらの本は、FXの基礎から実践的な考え方までを網羅しており、あなたの学習の強力な土台となるでしょう。

(書籍の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各出版社のサイト等でご確認ください。)

① いちばんやさしいFXの教科書 人気講師が教える勝ち組投資道

- 著者: 鈴木 拓也

- 出版社: ソーテック社

その名の通り、FXの知識が全くないゼロの状態からでも読み進められる、まさに「最初の1冊」にふさわしい入門書です。FXの基本的な仕組み、専門用語、取引の始め方といった基礎の基礎から、チャート分析の初歩、さらには資金管理の重要性まで、初心者が知っておくべき内容が網羅されています。

この本の最大の特長は、オールカラーの豊富な図解とイラストを多用し、難しい概念を視覚的にわかりやすく解説している点です。専門用語も丁寧にかみ砕いて説明されているため、途中で挫折することなく、FXの全体像をスムーズに理解することができます。

単なる知識の羅列に終わらず、「なぜ損切りが重要なのか」「どうすれば感情に流されずにトレードできるのか」といった、初心者がつまずきやすいポイントについて、著者の実体験に基づいた実践的なアドバイスが盛り込まれているのも魅力です。まずはこの本でFXの基本をしっかりと固めることが、その後の学習を効率的に進めるための土台となります。

② デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術

- 著者: オリバー・ベレス, グレッグ・カプラ

- 出版社: パンローリング

この本は、具体的なトレード手法を解説するというよりも、トレードで長期的に生き残るための「心構え」や「思考法」に焦点を当てた、トレーダーの哲学書とも言える一冊です。世界中の多くのトレーダーに読み継がれている名著であり、初心者から一歩進んで、本格的にトレーダーとしての道を歩みたいと考える人にとって必読の書です。

本書では、市場を「戦場」と捉え、規律、自己分析、リスク管理といった、戦場で生き残るための原則が力強く説かれています。特に、トレーダーが直面する恐怖や欲望といった心理的な罠について深く掘り下げており、いかにして感情をコントロールし、規律あるトレードを実践するかのヒントが満載です。

「最高のトレーダーは、市場で何が起こるかを予測しようとはしない。どんなことにも備え、対応するのだ」といった、示唆に富んだ言葉が随所に散りばめられています。テクニックだけでなく、トレーダーとして成功するために不可欠なメンタル面の重要性を痛感させてくれるでしょう。手法探しの旅に疲れた時に読むと、新たな気づきを得られるかもしれません。

③ 先物市場のテクニカル分析

- 著者: ジョン・J・マーフィー

- 出版社: パンローリング

「テクニカル分析のバイブル」として、世界中のトレーダーから絶大な支持を得ている名著中の名著です。タイトルに「先物市場」とありますが、その内容はFXを含むあらゆる市場のテクニカル分析に応用可能であり、その普遍的な価値は今も色褪せません。

この本は、ダウ理論、トレンド、チャートパターン、移動平均線、オシレーター系指標など、テクニカル分析に関するあらゆる要素を体系的かつ網羅的に解説しています。一つひとつのツールについて、その成り立ちから具体的な使い方、長所と短所までが詳細に記述されており、まさにテクニカル分析の百科事典とも言える一冊です。

初心者にとっては少し難解に感じる部分もあるかもしれませんが、手元に置いておき、学習を進める中でわからないことが出てきた際に辞書のように参照する、という使い方が非常に有効です。テクニカル分析を本格的に極めたいと考えるなら、避けては通れない一冊と言えるでしょう。この本の内容を深く理解することができれば、チャート分析のスキルは飛躍的に向上するはずです。

FXの勉強におすすめのWebサイト・YouTubeチャンネル

書籍と並行して、最新情報や視覚的な理解を助けてくれるWebサイトやYouTubeチャンネルの活用も欠かせません。ここでは、信頼性が高く、初心者にも有益なコンテンツを提供しているものを厳選して紹介します。

おすすめのWebサイト・ブログ

外為どっとコム マネ育チャンネル

FX会社の外為どっとコムが運営する投資家教育のための総合サイトです。「FXの基礎知識」「テクニカル分析講座」「ファンダメンタルズ入門」といった初心者向けのコンテンツが非常に充実しており、体系的に学ぶことができます。記事は図解が多く、専門家が監修しているため情報の信頼性も高いのが特徴です。

また、第一線で活躍するアナリストやストラテジストによる最新のマーケットレポートや動画セミナーも無料で視聴でき、初心者から中上級者まで、幅広いレベルのトレーダーにとって価値のある情報源となっています。FXの勉強を始めるなら、まずブックマークしておきたいサイトの一つです。

参照:外為どっとコム公式サイト

ザイFX!

ダイヤモンド社が運営するFX情報専門サイトです。最大の強みは、ニュースの速報性と情報量の豊富さです。為替相場に影響を与える経済ニュースがリアルタイムで更新されるほか、各FX会社のスペック比較、著名なアナリストやトレーダーによるコラムなど、コンテンツは多岐にわたります。

特に、経済指標カレンダーは非常に見やすく、各指標の重要度や市場予想なども掲載されているため、ファンダメンタルズ分析を行う上で欠かせないツールとなります。最新の相場動向を追いながら、専門家の多様な意見に触れることで、自分なりの相場観を養うのに役立ちます。

参照:ザイFX!公式サイト

おすすめのYouTubeチャンネル

【公式】外為どっとコム

Webサイト同様、FX会社である外為どっとコムが運営する公式YouTubeチャンネルです。プロのアナリストによるデイリーの相場解説や、週次の展望、初心者向けのセミナー動画などが豊富にラインナップされています。

特に、定期的にライブ配信されるオンラインセミナーは、リアルタイムでチャートを見ながらプロの解説を聞くことができ、非常に勉強になります。コメントで直接質問することも可能な場合があり、インタラクティブな学習が可能です。公式チャンネルならではの信頼性と情報量の多さが魅力です。

参照:YouTubeチャンネル「【公式】外為どっとコム」

JIN-FX

個人トレーダーであるJIN氏が運営するチャンネルです。自身のトレード手法や相場分析を、非常に具体的かつロジカルに解説しているのが特徴です。移動平均線や水平線といった基本的なツールを使ったシンプルな手法をメインとしており、初心者でも理解しやすく、すぐに実践で応用できるヒントが満載です。

「なぜここでエントリーするのか」「損切りはどこに置くべきか」といった判断の根拠が明確に示されるため、トレードルールを構築する際の考え方を学ぶ上で非常に参考になります。

参照:YouTubeチャンネル「JIN-FX」

迷晴れFX

「FX学習者のためのブログ」というコンセプトで運営されているチャンネルで、多くのトレーダーから支持されています。このチャンネルの特徴は、「なぜ多くのトレーダーは負けるのか」という敗者の心理に寄り添い、その原因をチャート分析を通じて徹底的に解説してくれる点にあります。

派手な手法を教えるのではなく、ダウ理論やトレンドラインといった相場分析の王道を、学習者がつまずきやすいポイントを丁寧にフォローしながら解説してくれます。トレードで負けて悩んでいる時に見ると、多くの気づきを与えてくれるチャンネルです。

参照:YouTubeチャンネル「迷晴れFX」

FXの勉強に関するよくある質問

FXの勉強を始めるにあたり、多くの初心者が抱く共通の疑問について、Q&A形式でお答えします。

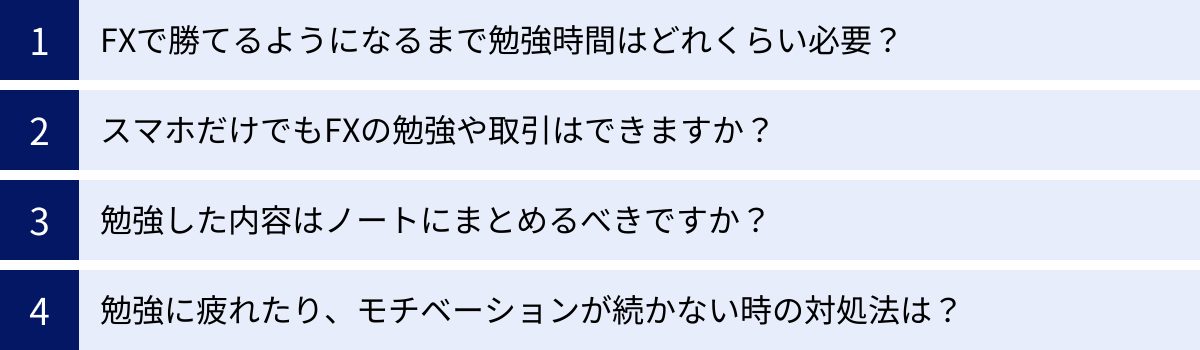

FXで勝てるようになるまで勉強時間はどれくらい必要?

これは最もよく聞かれる質問の一つですが、残念ながら「〇〇時間勉強すれば必ず勝てる」という明確な答えはありません。なぜなら、勝てるようになるまでの期間は、その人の学習効率、才能、そしてどれだけ真剣に市場と向き合ったかによって大きく異なるからです。

一つの目安として、一部のプロトレーダーは「1万時間の法則」を挙げることがあります。これは、ある分野の専門家になるには1万時間の練習や研究が必要だという考え方です。しかし、これはあくまでトッププロを目指す場合の話であり、全ての人がそこまで必要というわけではありません。

より現実的な目安としては、少なくとも1,000時間程度の学習と実践は必要と考えるのが妥当かもしれません。1日3時間の学習を続けたとしても、約1年かかる計算です。多くのトレーダーは、最初の1~3年は試行錯誤を繰り返し、損失を出しながら学ぶ期間だと考えています。

重要なのは、時間の長さそのものよりも「学習の質」です。ただ漫然とチャートを眺めている10時間よりも、集中して自分のトレードを1時間分析する方がはるかに有益です。焦らず、しかし着実に、学習ロードマップに沿った質の高い勉強を継続することが、結果的に成功への最短ルートとなります。

スマホだけでもFXの勉強や取引はできますか?

結論から言うと、スマホだけでもFXの勉強や取引を行うことは可能ですが、本格的に取り組むのであればPCとの併用を強くおすすめします。

スマホのメリットは、その手軽さです。通勤中や休憩中などの隙間時間に、ニュースアプリで情報を収集したり、YouTubeで学習動画を視聴したりと、インプット学習には非常に便利です。また、多くのFX会社が高性能なスマホアプリを提供しており、外出先でのチャートチェックや、簡単な注文(特に決済注文)を行うこともできます。

しかし、スマホには画面が小さいという決定的なデメリットがあります。複数の時間足のチャートを同時に表示したり、トレンドラインやテクニカル指標を精密に描画したりといった、本格的なテクニカル分析を行うには、PCの大きな画面の方が圧倒的に有利です。複数のモニターを使えば、さらに効率的な分析環境を構築できます。

したがって、おすすめの使い分けとしては、「インプット学習や外出先での簡単な相場チェックはスマホ」「腰を据えた詳細なチャート分析や、トレードルールの検証、重要なエントリー判断はPC」という形です。

勉強した内容はノートにまとめるべきですか?

はい、勉強した内容や日々のトレードをノートにまとめることは、知識の定着とスキル向上に非常に効果的です。書く(あるいはタイピングする)というアウトプット行為を通じて、頭の中の情報が整理され、記憶に定着しやすくなります。

ノートには、主に2つの種類があります。

- 学習ノート: 本やWebサイトで学んだ重要な概念や手法、自分なりの解釈などを記録します。後から見返せる自分だけのオリジナル教科書になります。

- トレードノート(取引日誌): 日々のトレードについて、エントリー・決済の根拠、その時の相場環境、感情の動き、反省点などを詳細に記録します。これは自分のトレードを客観的に分析し、改善していくための最も重要なツールです。

ノートの形式は、手書きのアナログノートでも、EvernoteやNotionといったデジタルのツールでも、どちらでも構いません。自分が最も続けやすい方法を選ぶことが大切です。特にトレードノートは、スクリーンショットを貼り付けられるデジタルの方が便利な面もあります。最初は面倒に感じるかもしれませんが、この地道な作業が、将来の大きな成長に繋がります。

勉強に疲れたり、モチベーションが続かない時の対処法は?

FXの学習は長期戦です。途中で疲れてしまったり、モチベーションが低下したりするのは、誰にでもある自然なことです。そんな時は、無理に続けようとせず、一度立ち止まってリフレッシュすることが重要です。

以下にいくつかの対処法を挙げます。

- 相場から完全に離れる: 数日間、意図的にチャートやFX関連の情報を見ない時間を作ります。頭をリフレッシュさせ、客観的な視点を取り戻すのに役立ちます。

- 目標を再確認する: なぜ自分はFXを始めたのか、FXを通じて何を実現したいのか、という最初の目標を思い出してみましょう。

- 小さな成功体験を思い出す: 少額でも利益を出せたトレードを振り返り、その時の喜びや達成感を思い出します。

- 学習方法を変えてみる: 普段テキスト中心なら動画を見てみる、分析ばかりしていたらトレーダーの伝記を読んでみるなど、気分転換になるような学習を取り入れてみましょう。

- 仲間と交流する: SNSなどで同じ目標を持つトレーダーと交流し、悩みを共有したり、励まし合ったりすることも、モチベーション維持に繋がります。

最も大切なのは、完璧を目指さないことです。「毎日必ず勉強しなければ」と自分を追い詰めすぎず、「疲れたら休む」というのも、長期的な学習計画の一部だと考えましょう。

まとめ:正しい勉強と実践の繰り返しがFX上達への近道

この記事では、FX初心者が最短で稼ぐための学習ロードマップとして、基礎知識の習得から実践的なトレード手法の構築、そしてメンタル管理に至るまで、7つの具体的なステップを詳細に解説しました。

FXで継続的に利益を上げるためには、運や勘に頼るのではなく、正しい知識に基づいた論理的なアプローチが不可欠です。それは、決して一夜にして身につくものではなく、地道な学習と検証の積み重ねによってのみ得られるスキルです。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- FXで勝ち続けるためには勉強が必須であり、正しい方法論に則れば独学でも十分に可能である。

- 学習は、「基礎知識 → 分析手法 → 資金管理 → 実践練習」という体系的なロードマップに沿って進めることが最も効率的である。

- テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は車の両輪であり、両方をバランス良く学ぶことで相場への理解が深まる。

- 最も重要なのは「資金管理」と「リスク管理」であり、これを怠ればどんな優れた手法も意味をなさない。

- インプット(学習)だけでなく、デモトレードや少額トレードによるアウトプット(実践)を重視し、PDCAサイクルを回し続けることが成長の鍵である。

- 聖杯探しや高額商材に手を出すといった失敗を避け、トレード記録をつけながら自分だけの優位性のあるルールを構築していくことが目標となる。

FXの世界は、甘い言葉で語られるほど簡単なものではありません。しかし、正しい努力を継続すれば、誰にでも資産を形成するチャンスがある魅力的な市場であることもまた事実です。

この記事で示したロードマップを道しるべとして、焦らず、着実に一歩ずつ学習を進めていってください。地道な勉強と、失敗を恐れない実践の繰り返しこそが、あなたがFXで成功を掴むための唯一にして最短の近道です。