外国為替証拠金取引(FX)は、少額の資金から始められ、大きな利益を狙える可能性があることから、多くの投資家を惹きつけています。インターネットやSNS上では、「FXの必勝法」「絶対に勝てる手法」といった魅力的な言葉が飛び交い、初心者トレーダーはつい「聖杯」を探し求めてしまいがちです。

しかし、結論から言えば、FXに100%勝てる必勝法は存在しません。為替相場は世界中の経済情勢や投資家心理が複雑に絡み合って変動しており、その未来を完璧に予測することは誰にも不可能です。

では、FXで利益を上げ続けることは不可能なのでしょうか。決してそんなことはありません。重要なのは、「必勝法」という幻想を追い求めるのではなく、現実的なアプローチで「勝率」を高め、長期的に資産を増やしていくことです。

この記事では、まずFXに必勝法が存在しない理由を徹底的に解説し、「聖杯探し」の不毛さについて理解を深めます。その上で、FXで勝ち続けるために本当に必要な、損切りや資金管理、相場分析といった5つの現実的な手法を、具体的な取引手法やメンタルの保ち方まで含めて網羅的に解説します。FXで安定した成果を目指す、すべてのトレーダーにとって必読の内容です。

目次

そもそもFXに必勝法はない

FXの世界に足を踏み入れた多くの人が一度は夢見る「必勝法」。しかし、この道を長く歩むトレーダーほど、その存在をきっぱりと否定します。なぜFXには100%勝てる手法が存在しないのでしょうか。その根本的な理由を理解することは、非現実的な夢から覚め、トレーダーとしての一歩を踏み出すために不可欠です。

なぜFXに100%勝てる必勝法がないのか

為替相場は、時に規則性があるように見えながら、その実、極めて複雑で予測不可能な要素に満ちています。100%の勝利を保証する手法が存在しない理由は、主に二つの大きな要因に集約されます。

値動きを完璧に予測することは不可能だから

第一に、為替レートの変動、すなわち値動きを完璧に予測することは、理論的にも現実的にも不可能です。その背景には、以下のような要因が複雑に絡み合っています。

- 無数の参加者の思惑: 為替市場には、個人投資家だけでなく、銀行、証券会社、ヘッジファンド、輸出入企業、そして各国の中央銀行といった、多種多様な参加者が存在します。それぞれの参加者が、異なる目的、情報、分析、資金力に基づいて取引を行っています。Aという参加者が「買い」だと判断しても、Bという参加者は「売り」だと判断する。これらの無数の思惑がぶつかり合うことで価格が形成されるため、一つの法則ですべての動きを説明することはできません。

- 予測不能なイベントの発生: 為替相場は、経済指標の発表や金融政策の変更といった予定されたイベントだけでなく、地政学的リスク(紛争やテロ)、自然災害、政治家の突然の発言(要人発言)、大手金融機関の破綻など、予期せぬ出来事によって瞬時に大きく変動します。これらのイベントは発生時期も内容も予測不可能であり、どんなに精緻な分析も、一つのニュースで覆されてしまう可能性があります。例えば、ある国の金融緩和が予測されて円安が進んでいたとしても、突発的なリスク回避ムードが高まれば、安全資産とされる円が急に買われ、円高に振れるといった事態は日常的に起こります。

- 市場心理の揺れ動き: 相場は「美人投票」に例えられることがあります。これは、自分が美人だと思う人に投票するのではなく、「他の誰もが美人だと思うであろう人」に投票するゲームです。FXも同様で、ファンダメンタルズ的に正しい価格があるというよりは、市場参加者の大多数が「上がるだろう」と思えば上がり、「下がるだろう」と思えば下がるという側面が強いのです。この集団心理は、時に過熱し(バブル)、時に過剰に悲観的になり(パニック売り)、理論的な価格から大きく乖離することがあります。この「人の心」の移ろいを100%読み切ることは誰にもできません。

これらの要因から、値動きは部分的には規則性を見せるものの、全体としては予測不可能な要素を常に内包している「ランダムウォーク」に近い性質を持つと言えます。したがって、未来の値を完璧に当てることは不可能なのです。

相場は常に変化し続けるから

第二に、たとえ過去に有効だった特定の手法があったとしても、それが未来永劫通用する保証はどこにもないからです。相場環境は、生き物のように常に姿を変え続けます。

- トレンドとレンジの転換: 為替相場は、一方向に動き続ける「トレンド相場」と、一定の範囲内を行き来する「レンジ相場」を繰り返します。トレンド相場で有効な手法(トレンドフォロー)は、レンジ相場では機能しにくく、損失を招く原因になります。逆に、レンジ相場で有効な手法(逆張り)は、トレンドが発生した際に使うと大きな損失につながる危険があります。相場がいつトレンドからレンジへ、あるいはその逆へ転換するのかを正確に見極めることは極めて困難です。

- ボラティリティ(価格変動率)の変化: 市場の関心度や参加者の数によって、相場のボラティリティは大きく変わります。重要な経済指標の発表前は値動きが小さくなる一方、発表直後には急激に変動するなど、時間帯や時期によって値動きの幅は全く異なります。ボラティリティが低い時期に機能していた手法が、高い時期には通用しなくなることは頻繁に起こります。

- 市場参加者の変化とアルゴリズム取引の進化: 近年、AI(人工知能)を活用した高速・高頻度のアルゴリズム取引が市場の大きな割合を占めるようになりました。これらのアルゴリズムは、過去のデータから優位性のあるパターンを学習し、自動で売買を繰り返します。ある有効なパターンが多くの市場参加者に知られるようになると、そのパターンを狙ったアルゴリズムが多数出現し、結果としてそのパターンの優位性が失われてしまう「エッジの陳腐化」が起こります。つまり、多くの人が使えば使うほど、その手法は効かなくなっていくのです。

このように、相場環境は常に流動的であり、静的な「必勝法」が通用するほど甘くはありません。トレーダーには、変化する相場環境を認識し、自身の手法を柔軟に調整・適応させていく能力が求められます。

聖杯(絶対に勝てる手法)探しはやめるべき

FXの世界で「聖杯(Holy Grail)」とは、どんな相場でも、いついかなる時も利益を生み出し続ける、魔法のような取引手法を指す隠語です。多くの初心者がこの聖杯の存在を信じ、高額な情報商材や自動売買ツールに手を出したり、インジケーターのパラメーターを延々と調整し続けたりします。

しかし、前述の通り、そのような聖杯は存在しません。聖杯探しに時間を費やすことは、トレーダーとしての成長を妨げるだけでなく、貴重な資金と時間を浪費するだけの不毛な行為です。

聖杯探しをやめるべき理由は以下の通りです。

- 現実逃避につながる: 負けが続くと、自分の分析や判断の誤りを認めたくないという心理が働きます。その結果、「自分のせいではない、手法が悪いのだ」「もっと良い手法があれば勝てるはずだ」と考え、次から次へと新しい手法に飛びつく「手法コレクター」になってしまいます。これは、トレードで負った損失という現実から目を背けるための行動に他なりません。

- 自己分析と改善の機会を失う: 聖杯探しに没頭している間は、自分のトレードを客観的に振り返り、なぜ負けたのか、どうすれば改善できるのかを考えることを怠ってしまいます。FXで長期的に勝ち続けるために最も重要なのは、自分の失敗から学び、トレードスキルを向上させていくプロセスです。聖杯探しは、この最も重要なプロセスを放棄する行為と言えます。

- 詐欺のターゲットになりやすい: 「必勝」「月利100%」といった甘い言葉で高額なツールやセミナーを売りつける詐欺的な業者は後を絶ちません。聖杯を信じている人は、こうした詐欺の格好のターゲットになってしまいます。冷静に考えればあり得ないと分かるような話でも、「もしかしたらこれこそが本物かもしれない」という期待感から、大金を支払ってしまうのです。

FXで成功への道を歩むための第一歩は、「聖杯は存在しない」という事実を潔く受け入れることです。そして、一攫千金を夢見るのではなく、リスクを管理し、地道に知識と経験を積み重ね、統計的な優位性を追求するという、現実的なアプローチに切り替えることが何よりも重要です。必勝法を探す旅をやめたとき、本当のトレーダーとしての道が始まります。

FXの勝率を上げるための5つの現実的な手法

FXに100%の必勝法は存在しませんが、勝率を高め、長期的に市場で生き残り、利益を積み上げていくための「現実的な手法」は確かに存在します。これらは魔法のようなテクニックではなく、トレーダーとして守るべき規律や原則です。ここでは、特に重要とされる5つの手法を掘り下げて解説します。

① 損切りを徹底する

FXで退場する多くのトレーダーに共通する最大の原因は、損切りができないことです。損切り(ストップロス)とは、保有しているポジションに含み損が発生した際に、損失がそれ以上拡大するのを防ぐために、一定の水準で決済注文を出すことです。

なぜ損切りが最重要なのか

- 致命的な損失の回避: 損切りの最大の目的は、一回のトレードで再起不能になるほどの大きな損失を被ることを防ぐことです。為替相場では、時に予測をはるかに超える一方向への急激な変動が起こります。「いつか戻るだろう」という根拠のない期待で損失を放置し続けると、含み損はあっという間に膨れ上がり、最終的には強制ロスカット(証拠金が一定水準を下回り、FX会社によって強制的にポジションが決済されること)に至ります。損切りは、このような最悪の事態を避けるための生命線です。

- 精神的な安定の維持: 大きな含み損を抱えている状態は、精神的に極めて大きなストレスとなります。「早く損失を取り戻したい」という焦りから、無謀なナンピン(損失が出ているポジションを買い増し・売り増しすること)に走ったり、次のトレードで過大なリスクを取ったりと、冷静な判断ができなくなります。決められたルールで損切りを執行することで、精神的な負担を軽減し、次のトレードにフラットな気持ちで臨むことができます。

- 資金効率の向上: 損失を抱えたままのポジション(塩漬けポジション)を持ち続けることは、その資金が拘束されることを意味します。本来であれば、その資金を使って別の優位性の高いトレードチャンスを狙えるはずです。損切りをすることで資金を解放し、より良い機会に資金を再配分することが可能になります。

損切りルールの設定方法

損切りは感情で行うものではなく、事前に決めたルールに従って機械的に実行するべきです。一般的な設定方法には以下のようなものがあります。

- pipsで決める: 「エントリー価格から〇pips逆行したら損切りする」というルールです。シンプルで分かりやすいですが、通貨ペアのボラティリティによって適切なpips数が異なる点に注意が必要です。

- 金額・割合で決める: 「1回のトレードの損失は、総資金の2%まで」といったルールです。これは資金管理と直結しており、非常に合理的です。いわゆる「2%ルール」として知られ、多くのプロトレーダーが採用しています。

- テクニカル指標で決める: チャート上の重要な支持線・抵抗線(サポートライン・レジスタンスライン)や、直近の安値・高値の少し外側、移動平均線やボリンジャーバンドなどを基準に損切りラインを設定する方法です。相場の構造に基づいた根拠のある損切りができます。

どの方法を選ぶにせよ、エントリーする前に必ず損切りラインを決めておくことが鉄則です。

② 自分で決めた取引ルールを必ず守る

感情に流されず、一貫性のあるトレードを行うためには、自分自身の取引ルール(トレードルール)を明確に定め、それを鉄の意志で守り抜くことが不可欠です。取引ルールとは、どのような条件下でエントリーし、どこで利益を確定し、どこで損切りをするのかを明文化した、自分だけの「取引マニュアル」です。

ルールに含めるべき要素

- 取引する通貨ペアと時間帯: 自分のライフスタイルや分析手法に合った通貨ペア、ボラティリティの出やすい時間帯などを選びます。

- エントリー条件: なぜそのポジションを持つのか、その根拠を明確にします。「移動平均線がゴールデンクロスし、RSIが50以上になったら買い」のように、誰が見ても同じ判断ができる客観的な条件を設定します。

- エグジット条件(利益確定・損切り): エントリーと同時に、利益確定(テイクプロフィット)と損切り(ストップロス)の目標値を定めます。「直近高値で利益確定」「サポートラインを割ったら損切り」など、具体的なシナリオを描きます。

- 資金管理ルール: 1回の取引で許容するリスク(損失額)は総資金の何%か、最大保有ポジション数はいくつか、といったルールを定めます。

なぜルールを守ることが難しいのか

ルールを作ること自体は難しくありません。しかし、それを守り続けることは驚くほど困難です。その背景には「もっと利益が伸びるかもしれない(欲望)」や「今回は損切りしなくても戻るかもしれない(希望的観測・恐怖)」といった人間の感情があります。

ルールを破った一度の成功体験が、その後の規律を乱し、最終的に大きな失敗につながるケースは後を絶ちません。ルールを守ることは、個々のトレードの勝ち負けよりも優先されるべき最重要事項であると肝に銘じる必要があります。

③ 資金管理を徹底する

FXにおける資金管理とは、自分の資産を守り、市場で長く戦い続けるための戦略です。どれだけ優れた相場分析や取引手法を持っていても、資金管理が杜撰であれば、いずれは資金を失い退場することになります。

資金管理の基本原則

- 1トレードの許容損失額を決める(2%ルール): 前述の通り、プロトレーダーの間で広く受け入れられているのが「2%ルール」です。これは、1回のトレードで失ってもよい金額を、総取引資金の2%以内に抑えるというものです。例えば、資金が100万円であれば、1回のトレードの最大損失額は2万円です。このルールを守れば、仮に10回連続で負けたとしても、失う資金は全体の20%程度に収まり、再起不能になる事態を避けられます。

- 適切なレバレッジ管理: レバレッジはFXの魅力の一つですが、同時に諸刃の剣でもあります。高いレバレッジをかければ大きな利益を狙えますが、逆に動いた場合の損失も甚大になります。特に初心者は、国内FX会社で可能な最大25倍といったハイレバレッジに惹かれがちですが、実効レバレッジ(保有ポジションの総額 ÷ 有効証拠金)は数倍程度に抑えるのが賢明です。レバレッジは利益を増やす道具ではなく、リスクを増大させる要因であると認識することが重要です。

- 破産確率を意識する: 破産確率とは、現在の取引スタイルを続けた場合に、資金がゼロになってしまう確率のことです。破産確率は、①勝率、②ペイオフレシオ(平均利益 ÷ 平均損失)、③リスクに晒す資金の割合、の3つの要素で決まります。資金管理を徹底し、1回あたりのリスクを小さく抑えることで、この破産確率を限りなくゼロに近づけることが目標となります。

資金管理は、攻撃(利益を狙う)ではなく、防御(資産を守る)の技術です。堅実な防御ができて初めて、安心して攻撃に転じることができるのです。

④ リスクリワードを意識して取引する

リスクリワード(レシオ)とは、1回の取引における「リスク(損失の可能性)」と「リワード(利益の可能性)」の比率のことです。具体的には、「損失許容幅(損切りまでのpips数)」と「利益目標幅(利益確定までのpips数)」の比率で計算されます。

リスクリワードの計算例:

- 損失許容幅が20pips、利益目標幅が40pipsの場合

- リスクリワードレシオ = 40pips ÷ 20pips = 2.0

- 損失許容幅が30pips、利益目標幅が30pipsの場合

- リスクリワードレシオ = 30pips ÷ 30pips = 1.0

なぜリスクリワードが重要なのか

リスクリワードを意識することで、勝率がそれほど高くなくても、トータルで利益を残すことが可能になります。

例えば、リスクリワードが「2.0」の取引を考えてみましょう。これは、「勝てば4万円の利益、負ければ2万円の損失」というトレードです。この場合、勝率がわずか40%(10回中4回勝ち、6回負け)だったとしても、トータルの損益は以下のようになります。

- 利益:4万円 × 4回 = +16万円

- 損失:2万円 × 6回 = -12万円

- 合計損益:+16万円 – 12万円 = +4万円

このように、勝率は5割に満たないにもかかわらず、トータルでは利益が残ります。逆に、リスクリワードが0.5(勝てば1万円、負ければ2万円)のような「損大利小」の取引ばかりしていると、たとえ勝率が70%あっても、トータルで損失を被る可能性が高くなります。

理想とされるリスクリワードは、一般的に1.5以上、できれば2.0以上と言われています。常に「損失は小さく、利益は大きく(損小利大)」を意識し、エントリーする前に「このトレードはリスクに見合ったリワードが期待できるか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

⑤ 相場分析を継続して行う

相場は常に変化し続けています。過去に有効だった手法が今日も有効とは限りません。したがって、市場で勝ち続けるためには、日々の相場分析を怠らず、継続的に学び、自身の手法を検証・改善し続けることが不可欠です。

分析の主な柱

- テクニカル分析: 過去の価格データ(チャート)を分析し、将来の値動きを予測しようとする手法です。移動平均線やボリンジャーバンドといったインジケーターを用いて、売買のタイミングやトレンドの方向性を探ります。

- ファンダメンタルズ分析: 各国の経済状況や金融政策、政治情勢など、為替レートの根本的な変動要因を分析する手法です。経済指標の発表などを読み解き、中長期的な為替の方向性を予測します。

どちらか一方だけではなく、両方の分析手法をバランス良く取り入れ、多角的な視点から相場を捉えることが重要です。

継続的な学習と検証(PDCAサイクル)

トレードの世界では、学びのサイクルを回し続けることが成功の鍵です。

- Plan(計画): 相場分析に基づき、取引ルール(エントリー、エグジット、資金管理)を立てる。

- Do(実行): 計画したルールに従って、デモトレードや少額のリアルトレードを実行する。

- Check(評価): トレードの結果を記録・分析し、なぜ勝てたのか、なぜ負けたのかを客観的に評価する。

- Action(改善): 評価に基づいて、取引ルールや分析手法の改善点を見つけ、次の計画に活かす。

このPDCAサイクルを根気強く回し続けることで、トレードスキルは着実に向上していきます。相場分析の継続は、変化し続ける市場に適応し、優位性を保ち続けるための唯一の方法なのです。

勝率アップにつながる具体的な取引手法

FXで勝率を高めるためには、損切りや資金管理といった規律に加え、相場状況に応じた具体的な取引手法を身につけることが重要です。ここでは、代表的な5つの取引手法(トレードスタイル)を紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあり、どの手法が最適かは相場の状況やトレーダーの性格によって異なります。

トレンドフォロー(順張り)

トレンドフォローは、発生しているトレンドと同じ方向にポジションを持つ、最も王道とされる取引手法です。「順張り」とも呼ばれます。上昇トレンドであれば「買い」でエントリーし、下降トレンドであれば「売り」でエントリーします。

- 考え方: 「トレンドは継続しやすい」という相場の性質に基づいています。一度発生した流れに乗ることで、大きな値幅の利益を狙います。

- メリット:

- 大きな利益を狙える(損小利大): トレンドが続く限り利益を伸ばせるため、一度の取引で大きなリターンが期待できます。リスクリワードレシオの高い取引をしやすいのが特徴です。

- 初心者にも分かりやすい: トレンドの方向性さえ見極められれば、エントリーの方向が明確で、比較的理解しやすい手法です。

- デメリット:

- 勝率は高くなりにくい: トレンドの発生頻度は、レンジ相場に比べて少ないため、エントリーチャンスが限られます。また、トレンドの終盤や一時的な調整局面(押し目・戻り)でエントリーしてしまう「ダマシ」に遭いやすく、損切りになることも少なくありません。

- 含み益が減るストレス: 利益を伸ばすためには、ある程度の価格の戻りを我慢する必要があります。含み益が一度減る局面では、「早く利益を確定したい」という心理的なプレッシャーがかかります。

- 向いている相場: 明確な上昇トレンドまたは下降トレンドが発生している相場。移動平均線が同じ方向を向き、価格がその上に(または下に)ある状態などが典型的です。

- 具体例: 上昇トレンド中、価格が一時的に下落して移動平均線にタッチし、そこから再度上昇を始めたタイミング(押し目買い)でエントリーする。

カウンタートレード(逆張り)

カウンタートレードは、トレンドとは逆の方向にポジションを持つ手法です。「逆張り」とも呼ばれます。相場の過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を狙い、価格の反転を予測して取引します。

- 考え方: 「行き過ぎた価格は、いずれ平均に回帰する」という性質に基づいています。価格が反発するポイントを的確に捉え、短期的な利益を狙います。

- メリット:

- 勝率が高くなりやすい: 為替相場は全体の7割程度がレンジ相場(一定範囲内の動き)とも言われており、反発・反落するポイントが多いため、エントリーチャンスが豊富にあります。的確なポイントでエントリーできれば、比較的短時間で利益につながりやすいです。

- 目標が明確: エントリーポイントが明確なため、利益確定や損切りの目標も立てやすい傾向があります。

- デメリット:

- 大きな損失のリスク(損大利小): 最大のデメリットは、トレンドに逆らうことによるリスクです。反転すると見せかけて、そのままトレンドが継続した場合、損失は一気に拡大します。安易なナンピンは致命傷につながるため、損切りの徹底が順張り以上に重要になります。

- 高度な分析力が必要: 真の反転ポイントと、トレンド継続中の一時的な調整を見極めるには、経験と高度な分析スキルが求められます。初心者が安易に手を出すと、大きな損失を被りやすい手法でもあります。

- 向いている相場: レンジ相場や、トレンドの勢いが弱まり反転の兆しが見える相場の終盤。

- 具体例: レンジ相場で、価格が明確なサポートライン(支持線)まで下落したのを確認して「買い」でエントリーする。または、RSIなどのオシレーター系指標が「売られすぎ」のサインを示したタイミングでエントリーする。

レンジ相場での取引

レンジ相場とは、価格が特定の高値(レジスタンスライン)と安値(サポートライン)の間を往復している状態を指します。この上限と下限を利用して利益を狙うのがレンジ相場での取引です。

- 考え方: レジスタンスラインで価格は反落しやすく、サポートラインで価格は反発しやすい、という性質を利用します。基本的には逆張りの考え方に近いです。

- メリット:

- エントリーとエグジットが明確: サポートライン付近で買い、レジスタンスライン付近で売り、というように売買のポイントが視覚的に分かりやすいです。利益確定は反対側のライン、損切りはラインを明確に抜けた場所に設定するため、計画的な取引がしやすいです。

- 取引チャンスが多い: 為替相場はトレンド相場よりもレンジ相場である期間の方が長いと言われており、取引機会に恵まれやすいです。

- デメリット:

- レンジブレイクのリスク: いつかはレンジが破られ、新たなトレンドが発生します。この「レンジブレイク」に気づかずに逆張りを続けると、大きな損失につながります。常にブレイクの可能性を念頭に置き、損切り注文を入れておくことが必須です。

- 値幅が小さい: レンジの幅が狭い場合、狙える利益も小さくなります。取引コスト(スプレッド)を考慮すると、利益が出にくい場合もあります。

- 向いている相場: 上値と下値が明確に意識され、価格がその範囲内で安定して推移している相場。

- 具体例: ドル/円が150円(レジスタンス)と149円(サポート)の間を行き来している場合、149円に近づいたら買い、150円に近づいたら売る、という戦略を立てる。

スキャルピング

スキャルピングは、数秒から数分という非常に短い時間で取引を完結させ、小さな利益(数pips程度)を何度も積み重ねていく超短期売買の手法です。「Scalp」とは「頭の皮を薄く剥ぐ」という意味で、その名の通り、相場から薄い利益を剥ぎ取るようにして稼ぎます。

- メリット:

- 資金効率が良い: 短時間で取引を繰り返すため、資金を効率的に回転させることができます。

- リスクが限定的: ポジションの保有時間が極端に短いため、経済指標の発表や要人発言といった突発的な価格変動に巻き込まれるリスクを低減できます。

- 精神的負担が少ない(一回の取引あたり): 損益がすぐに確定するため、含み損を長く抱えるストレスはありません。

- デメリット:

- 高い集中力と瞬時の判断力が必要: わずかな値動きを捉えるため、常にチャートに張り付き、瞬時に売買を判断する必要があります。精神的、肉体的な消耗が激しい手法です。

- スプレッドコストが重荷になる: 取引回数が非常に多くなるため、1回あたりの取引コストであるスプレッドが利益を圧迫します。スプレッドが極めて狭いFX会社を選ぶことが絶対条件となります。

- 一度の大きな損失で利益が吹き飛ぶ: コツコツと積み上げた利益を、たった一度の損切り遅れで全て失ってしまう可能性があります。厳格なルール遵守が求められます。

- 向いている人: 集中力が高く、素早い判断が得意で、取引に多くの時間を割ける人。

スイングトレード

スイングトレードは、数日から数週間、場合によっては数ヶ月にわたってポジションを保有し、比較的大きな値幅を狙う中期的な取引手法です。日々の細かな値動きに一喜一憂せず、大きな相場の「うねり」を捉えることを目的とします。

- メリット:

- 時間的な余裕がある: 一度ポジションを持てば、頻繁にチャートを確認する必要がないため、日中仕事をしている人や、時間に縛られずに取引したい人に向いています。

- 1回の取引で大きな利益を狙える: スキャルピングやデイトレードとは異なり、数百pipsといった大きなトレンドを狙うことができます。

- スワップポイントを狙える: 金利差のある通貨ペアを保有することで、売買差益(キャピタルゲイン)に加えて、日々付与されるスワップポイント(インカムゲイン)も利益として得られる可能性があります。

- デメリット:

- オーバーナイトリスク: ポジションを翌日以降に持ち越すため、週末の政治・経済ニュースや週明けの窓開け(前週末の終値と週明けの始値が大きく乖離すること)など、取引時間外のリスクにさらされます。

- 資金効率が低い: ポジションの保有期間が長いため、その間は資金が拘束されます。多くのポジションを同時に持つことは難しく、資金効率は短期売買に劣ります。

- マイナススワップの負担: ポジションによっては、逆にスワップポイントを支払う必要があり、保有期間が長くなるほどコストとして負担が大きくなります。

- 向いている人: ファンダメンタルズ分析を重視し、中長期的な視点で相場を捉えられる人。日中は仕事などで忙しい人。

これらの手法に優劣はなく、それぞれが特定の相場環境で機能します。重要なのは、現在の相場がどの状態にあるかを分析し、その状況に最も適した手法を選択する能力です。また、複数の手法を組み合わせることで、より多くの市場機会に対応できるようになります。

勝ち続けるために欠かせない相場分析

FXで長期的に利益を上げ続けるためには、運や勘に頼るのではなく、客観的な根拠に基づいた相場分析が不可欠です。相場分析は、トレーダーにとっての羅針盤であり、エントリーやエグジットの判断精度を大きく左右します。ここでは、相場分析の二大柱である「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」、そしてそれらを補完する要素について詳しく解説します。

テクニカル分析

テクニカル分析は、過去の値動きを記録したチャートを分析し、将来の価格動向を予測する手法です。「歴史は繰り返す」という考え方に基づき、チャート上に現れる特定のパターンや、インジケーターと呼ばれる分析ツールの数値を読み解くことで、売買のタイミングを探ります。その最大の利点は、経済の専門知識がなくても、チャートさえあれば誰でも実践できる点にあります。

移動平均線

移動平均線(Moving Average, MA)は、一定期間の価格の終値の平均値を結んだ線であり、最も基本的で広く使われているテクニカル指標です。トレンドの方向性や強さ、売買のタイミングを判断するのに役立ちます。

- 役割と見方:

- トレンドの方向: 移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンド、横ばいならレンジ相場と判断できます。価格が移動平均線より上にあれば強い相場、下にあれば弱い相場と見なされます。

- 支持線・抵抗線: 上昇トレンドでは移動平均線がサポートライン(支持線)として機能しやすく、下降トレンドではレジスタンスライン(抵抗線)として機能しやすい性質があります。

- 代表的な使い方:

- ゴールデンクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象。強い買いシグナルとされます。

- デッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象。強い売りシグナルとされます。

- グランビルの法則: 移動平均線と価格の位置関係から、8つの売買パターン(買い4つ、売り4つ)を判断する有名な分析手法です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の標準偏差を利用して、価格がどの程度の範囲で動く可能性が高いかを視覚的に示した指標です。移動平均線を中心に、その上下に複数の線(バンド)が描かれます。

- 構成:

- ミドルバンド: 中央の線で、通常は20期間の単純移動平均線が使われます。

- ±1σ(シグマ): 価格がこの範囲内に収まる確率は約68.3%。

- ±2σ(シグマ): 価格がこの範囲内に収まる確率は約95.4%。

- ±3σ(シグマ): 価格がこの範囲内に収まる確率は約99.7%。

- 使い方:

- 逆張り: 価格の行き過ぎを判断します。価格が+2σや+3σにタッチしたら「買われすぎ」として売りを検討し、-2σや-3σにタッチしたら「売られすぎ」として買いを検討します。ただし、これはレンジ相場で有効な手法です。

- 順張り(バンドウォーク): 強いトレンドが発生すると、価格が+2σや-2σのバンドに沿って動き続ける「バンドウォーク」という現象が起きます。これはトレンド継続のサインであり、順張りのエントリーチャンスとなります。

- ボラティリティの判断: バンドの幅(エクスパンション/スクイーズ)で値動きの大きさを判断できます。幅が広がればボラティリティが高く、狭まれば低いことを示します。

MACD

MACD(マックディー、移動平均収束拡散手法)は、2本の移動平均線(短期EMAと長期EMA)を用いて、トレンドの転換や勢いを判断するオシレーター系指標です。

- 構成:

- MACDライン: 短期EMAから長期EMAを引いたもの。

- シグナルライン: MACDラインの移動平均線。

- ヒストグラム: MACDラインとシグナルラインの差を棒グラフで示したもの。

- 使い方:

- クロス: MACDラインがシグナルラインを下から上に抜けたら買いシグナル(ゴールデンクロス)、上から下に抜けたら売りシグナル(デッドクロス)と判断します。

- ダイバージェンス: 価格は高値を更新しているのに、MACDの高値は切り下がっているといった逆行現象。トレンドの勢いが弱まっていることを示唆し、トレンド転換のサインとされます。

RSI

RSI(相対力指数)は、一定期間の相場における「買われすぎ」または「売られすぎ」を判断するためのオシレーター系指標です。0%から100%の範囲で推移します。

- 見方:

- 一般的に、RSIが70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断されます。

- 使い方:

- 逆張り: 70%を超えたら売りを検討し、30%を割り込んだら買いを検討する、という逆張り戦略に利用されます。

- ダイバージェンス: MACDと同様に、価格の動きとRSIの動きの逆行現象(ダイバージェンス)は、トレンド転換の強力なサインとされます。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ分析は、各国の経済状態、金融政策、政治情勢といった、為替レートを根本的に動かす要因(ファンダメンタルズ)を分析する手法です。主に中長期的な為替の方向性を予測するのに用いられます。

重要な経済指標

各国の政府や中央銀行が発表する経済指標は、その国の経済の健康状態を示す通知表のようなものであり、為替レートに大きな影響を与えます。特に注目すべき指標には以下のようなものがあります。

| 経済指標名 | 発表国・地域 | 発表頻度 | 内容と市場への影響 |

|---|---|---|---|

| 政策金利 | 各国中央銀行 | 約6〜8週間に1回 | 中央銀行が決定する金利。利上げは通貨高要因、利下げは通貨安要因となり、最も影響力の大きい指標の一つ。特に米国のFOMCは全世界が注目する。 |

| 米国雇用統計 | 米国 | 毎月第1金曜日 | 失業率や非農業部門雇用者数など、米国の雇用情勢を示す指標。景気の先行指標とされ、発表時には相場が大きく動くことが多い。 |

| 国内総生産(GDP) | 各国 | 四半期ごと | 一国の経済活動の規模を示す指標。数値が市場予想を上回れば景気が良いと判断され、通貨高要因となる。 |

| 消費者物価指数(CPI) | 各国 | 毎月 | 消費者が購入するモノやサービスの価格変動を示す指標。インフレ率を測る上で重要視され、数値の上昇は利上げ期待につながり、通貨高要因となることが多い。 |

| 小売売上高 | 各国 | 毎月 | 百貨店やスーパーなどの売上を集計したもので、個人消費の動向を示す。GDPの大きな部分を占めるため、景気の勢いを判断する材料となる。 |

これらの指標の「市場予想」と「発表結果」の乖離が大きいほど、相場は大きく変動する傾向があります。

分析すべきその他の要素

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に加え、以下の要素も考慮することで、より精度の高いトレードが可能になります。

取引する時間帯

FX市場は24時間動いていますが、時間帯によって市場参加者や値動きの活発さ(ボラティリティ)が大きく異なります。

- 東京時間(日本時間 午前8時〜午後5時頃): アジア市場が中心。比較的値動きは穏やかで、レンジ相場になりやすい傾向があります。

- ロンドン時間(日本時間 午後4時〜午前2時頃): ヨーロッパ市場が中心となり、取引が活発化し始めます。トレンドが発生しやすくなります。

- ニューヨーク時間(日本時間 午後9時〜午前6時頃): 米国市場が中心。ロンドン時間と重なる時間帯(日本時間午後10時頃〜午前2時頃)は世界で最も取引量が多く、ボラティリティが最大になります。重要な経済指標の多くがこの時間帯に発表されます。

自分のトレードスタイル(スキャルピングかスイングかなど)やライフスタイルに合わせて、取引する時間帯を選ぶことが重要です。

取引する通貨ペア

FXでは様々な通貨ペアを取引できますが、それぞれに特徴があります。

- メジャー通貨: 米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、日本円(JPY)、英ポンド(GBP)など、取引量が多く流動性の高い通貨。スプレッドが狭く、情報も得やすいため、初心者はまずメジャー通貨ペア(例:ドル/円、ユーロ/ドル)から始めるのがおすすめです。

- マイナー通貨(エキゾチック通貨): トルコリラ(TRY)、南アフリカランド(ZAR)、メキシコペソ(MXN)など、取引量が少なく流動性が低い通貨。ボラティリティが非常に高く、スプレッドも広い傾向があります。ハイリスク・ハイリターンですが、政治・経済情勢が不安定なことも多く、上級者向けの通貨と言えます。

通貨ペアごとのボラティリティや相関関係(例えば、ドル/円とユーロ/円は似た動きをしやすいなど)を理解し、自分の戦略に合った通貨ペアを選ぶことが勝率アップにつながります。

FXで勝ち続けるために身につけたい考え方

FXで成功するためには、優れた分析手法や取引テクニックだけでは不十分です。むしろ、それ以上に重要とも言えるのが、感情をコントロールし、規律を保つための「考え方」や「メンタル」です。多くのトレーダーが知識や技術を持ちながらも市場から去っていくのは、このメンタルの部分でつまずくからです。ここでは、勝ち続けるトレーダーが共通して身につけている5つの思考法を紹介します。

感情に左右されないトレードを心がける

人間の感情、特に「恐怖(Fear)」と「欲望(Greed)」は、トレードにおける最大の敵です。

- 欲望: ポジションが利益方向に動くと、「もっと儲かるはずだ」という欲望が生まれ、利確のタイミングを逃してしまいます。結果、相場が反転して利益がなくなったり、損失に転じたりします。また、「早く儲けたい」という焦りが、根拠の薄い安易なエントリー(ポジポジ病)につながります。

- 恐怖: ポジションが損失方向に動くと、「これ以上損をしたくない」という恐怖から、損切りラインに達する前にわずかな損失で決済してしまったり(チキン利食いならぬチキン損切り)、逆に「損を確定させたくない」という恐怖から損切りができず、損失を無限に拡大させてしまったりします。

これらの感情に打ち勝つためには、トレードを「作業」として捉え、事前に決めたルールに従って機械的に実行する訓練が必要です。エントリーする前に、利益確定と損切りのポイントを必ず設定し、その価格に達したら、いかなる感情が湧き上がろうとも、ためらわずに注文を実行する。この徹底した規律こそが、感情に左右されないトレードの第一歩です。

プロスペクト理論を理解して損失を受け入れる

なぜ多くの人が「損切り」をできずに「利益確定」は急いでしまうのでしょうか。この行動は、行動経済学の「プロスペクト理論」で説明できます。プロスペクト理論が示す人間の心理的傾向は以下の通りです。

- 人間は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を2倍以上強く感じる(損失回避性)。

- 利益が出ている場面では、確実な利益を求める(リスク回避的になる)。

- 損失が出ている場面では、損失を取り戻そうと、より大きなリスクを取る傾向がある(リスク選好的になる)。

この理論をトレードに当てはめると、次のような行動につながります。

- 含み益が出ると、「この利益を失いたくない」という気持ちが働き、わずかな利益で早々に決済してしまう(利小)。

- 含み損が出ると、「この損失を確定させる苦痛」を避けるため、「いつか戻るはずだ」と期待し、損切りを先延ばしにする。さらに、損失を取り戻そうとナンピン買いなどのハイリスクな行動に出てしまう(損大)。

この「損大利小」のパターンこそ、FXで負ける典型的な原因です。プロスペクト理論を理解することは、「損切りができないのは、意志が弱いからではなく、人間の本能的な性質なのだ」と客観的に認識することにつながります。その上で、「この本能に逆らい、合理的な判断を下すのがプロのトレーダーなのだ」と自覚し、損失をコストとして受け入れ、ルール通りに損切りを実行する意識を持つことが極めて重要になります。

ポジポジ病を克服し無駄な取引を減らす

ポジポジ病とは、常にポジションを持っていないと気が済まない、一種のトレード依存症のことです。チャートを見ていると「何か取引をしなければ」という衝動に駆られ、明確な優位性(エッジ)がない場面でも、無理やり理由を見つけてエントリーしてしまいます。

- 原因: 「機会損失への恐怖(置いていかれたくないという気持ち)」「前のトレードの損失を早く取り戻したいという焦り」「単なる退屈」など、心理的な要因がほとんどです。

- 弊害:

- 無駄な損失の増加: 優位性のない取引は、期待値がマイナスであることが多く、手数料(スプレッド)負けも含めて、じわじわと資金を減らしていきます。

- 本当に重要なチャンスを逃す: 無駄なポジションを持っていると、本当に優位性の高い絶好のエントリーチャンスが来たときに、証拠金不足でエントリーできなかったり、判断が鈍ったりします。

ポジポジ病を克服するためには、「待つ」ことも重要なトレード戦略の一つであると認識することが大切です。

- 自分の「得意な形」以外ではエントリーしないと固く決める。

- エントリーchecklistを作成し、すべての項目をクリアしなければエントリーしない。

- 「休むも相場」という格言を心に刻み、分からない相場、自信のない相場では、意識的にチャートから離れる時間を作る。

無駄なトレードを減らすだけで、トータルのパフォーマンスは劇的に改善される可能性があります。

取引記録をつけて自分のトレードを客観的に見直す

感覚だけでトレードを繰り返していては、決して上達しません。自分のトレードを客観的に評価し、改善点を見つけるために、取引記録(トレードノート)をつけることは非常に効果的です。

記録すべき主な項目は以下の通りです。

- 日時: 取引した日付と時間

- 通貨ペア: 取引した通貨ペア

- 売買の別: 買い(ロング)か売り(ショート)か

- エントリー価格/エグジット価格

- 損益(pips/金額)

- エントリーの根拠: なぜそのタイミングでポジションを持ったのか。テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析など、具体的な理由を記述する。(例:「4時間足でゴールデンクロスが発生し、サポートラインでの反発を確認したため」)

- 決済の根拠: なぜそのタイミングで決済したのか。(例:「目標のレジスタンスラインに到達したため」「損切りルールに基づき決済」)

- 反省点・気づき: トレード全体を振り返っての感想や改善点。「利確が早すぎた」「損切りが遅れた」「ルールを破ってしまった」など、正直な気持ちを書き留める。

取引記録を定期的に見返すことで、自分の勝ちパターンや負けパターン、陥りやすい心理的なクセなどが明確になります。「感情的になると負ける」「レンジ相場の逆張りが得意だ」といった自己分析が可能になり、より精度の高いトレードルールの構築につながります。

分からない相場では無理に取引しない

相場は常に分かりやすい動きをしてくれるわけではありません。テクニカル指標がバラバラのサインを出していたり、重要な経済指標の発表前で方向感が全く読めなかったりと、「どちらに動くか分からない」と感じる場面は頻繁にあります。

このような状況で無理にポジションを持つことは、丁半博打と何ら変わりません。勝ち続けるトレーダーは、自分が理解できない、あるいは優位性を見出せない相場では、潔く「何もしない」という選択をします。

「休むも相場」という格言が示すように、トレードをしない時間は、決して無駄な時間ではありません。それは、無用なリスクから資金を守り、次の明確なチャンスに備えるための重要な戦略です。資金を守ることこそが、市場で長く生き残り、最終的に利益を上げるための絶対条件なのです。分からない相場で消耗するのではなく、冷静に市場を観察し、自分の得意なパターンが訪れるのを辛抱強く待つ。この「待つ力」こそが、熟練トレーダーの証と言えるでしょう。

FXのスキルを向上させるための勉強方法

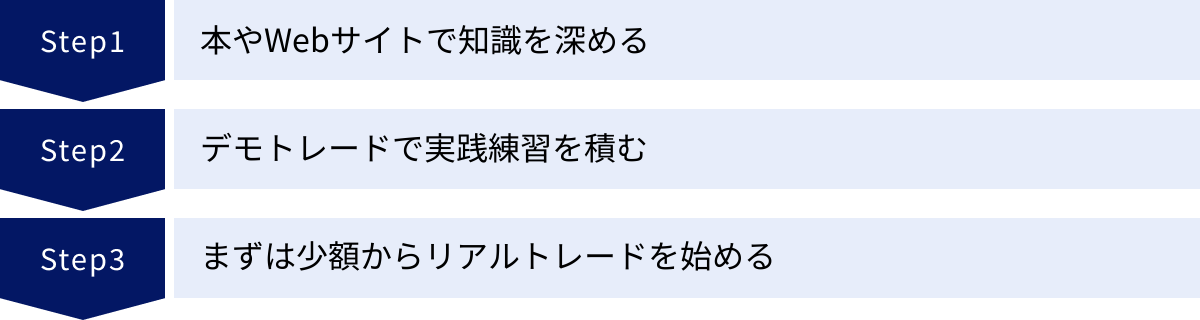

FXで継続的に勝ち続けるためには、日々の学習と実践を通じてスキルを向上させ続ける努力が欠かせません。ここでは、初心者から経験者まで、効果的にスキルアップするための具体的な勉強方法を3つのステップで紹介します。

本やWebサイトで知識を深める

トレードを始める前に、まずはFXの基本的な仕組みや専門用語、分析手法に関する基礎知識をしっかりと身につけることが重要です。体系的な知識を得ることで、その後の実践練習の効果が格段に高まります。

- 書籍での学習:

- メリット: 専門家によって体系的にまとめられており、信頼性が高く、深く掘り下げた知識を得ることができます。テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、資金管理、メンタルコントロールなど、特定のテーマに特化した良書が多く存在します。一度購入すれば、何度も読み返して知識を定着させることができます。

- 選び方: Amazonや書店のレビューを参考に、多くのトレーダーから支持されている定番の入門書や名著を選ぶのがおすすめです。「デイトレード」や「ゾーン — 相場心理学入門」などは、多くのトレーダーに読まれている古典的な良書として知られています。

- Webサイトでの学習:

- メリット: 最新の情報を手軽に入手できるのが最大の利点です。FX会社の公式サイトが提供するコラムやセミナー動画、経済ニュースサイト、信頼できる個人トレーダーのブログなど、無料でアクセスできる質の高い情報源も豊富にあります。

- 注意点: Web上には、信憑性の低い情報や、高額な商材へ誘導することを目的とした誇大な情報も溢れています。情報の取捨選択が非常に重要になります。発信元が明確であるか、客観的なデータに基づいているか、などを基準に、信頼できる情報源を見極める目を養いましょう。特に「必勝」「絶対」といった言葉を使う情報には注意が必要です。

この段階では、焦って全てを完璧に理解しようとする必要はありません。まずは、FXトレードの全体像を掴み、基本的な「言葉」や「概念」を理解することを目標にしましょう。

デモトレードで実践練習を積む

基礎知識をある程度インプットしたら、次はいよいよ実践練習です。しかし、いきなり自己資金を使って取引を始めるのは非常にリスクが高いです。そこで活用したいのが「デモトレード」です。

デモトレードとは、仮想の資金を使って、本番とほぼ同じ環境で取引の練習ができるサービスで、ほとんどのFX会社が無料で提供しています。

- デモトレードの目的とメリット:

- ノーリスクでの実践: 自分のお金を使わないため、損失を気にすることなく、様々な手法を試すことができます。学んだテクニカル指標の使い方を試したり、自分なりの取引ルールを構築・検証したりするのに最適です。

- 取引ツールの操作に習熟: 各FX会社が提供する取引ツールは、高機能である一方、最初は操作に戸惑うこともあります。デモトレードを通じて、注文方法(成行、指値、逆指値など)やチャートの設定、損切り注文の入れ方などを、本番さながらに練習できます。これにより、本番で操作ミスによる損失を出すリスクを減らせます。

- 自分の手法の優位性を検証: 自分で考えた取引ルールが、実際の相場でどの程度のパフォーマンス(勝率、リスクリワードなど)を出すのかを、リスクなしで長期間にわたって検証できます。

- デモトレードの注意点と効果的な活用法:

- 本番とのメンタルの違い: デモトレードの最大の欠点は、自己資金を失う恐怖や、利益を得る喜びといったリアルな緊張感がないことです。そのため、デモで勝てても本番で勝てるとは限りません。

- 効果的な活用法: この欠点を補うためには、「本番のつもりで真剣に取り組む」ことが重要です。仮想の資金であっても、必ず取引記録をつけ、資金管理のルール(例:総資金は100万円、1トレードのリスクは2%など)を厳格に守りましょう。ゲーム感覚で大ロットの取引を繰り返すのではなく、リアルトレードへの移行を常に意識して、規律あるトレードを心がけることがスキルアップの鍵です。

まずは少額からリアルトレードを始める

デモトレードで取引の流れやツールの操作に慣れ、自分なりの取引ルールに一定の優位性が確認できたら、いよいよリアルトレード(本番取引)に移行します。しかし、ここでいきなり大きな資金を投じるのは禁物です。

少額から始めるべき理由:

- リアルな心理的プレッシャーを経験するため: 実際に自分のお金がかかった瞬間に、デモトレードでは感じられなかった「恐怖」や「欲望」といった感情が湧き上がってきます。このリアルな緊張感の中で、いかに冷静さを保ち、ルールを守れるかを経験することが、トレーダーとしての成長に不可欠です。少額であれば、たとえ損失を出したとしても精神的なダメージや金銭的なダメージを最小限に抑えることができます。

- 「授業料」を安く抑えるため: どんなに準備をしても、最初のうちは失敗を繰り返すものです。この初期段階での損失は、より大きな失敗を避けるための貴重な「授業料」と考えるべきです。少額取引であれば、この授業料を安く済ませることができます。

- 実践を通じた継続的な学習: 少額のリアルトレードを続けながら、取引記録をつけ、自分のトレードを振り返る。そして、再び本やWebサイトで知識を補強し、次のトレードに活かす。この「実践 → 振り返り → 学習」のサイクルを回し続けることで、スキルは着実に向上していきます。

近年では、多くのFX会社が1,000通貨単位、中には1通貨単位から取引できるサービスを提供しています。例えば、1ドル=150円の場合、1,000通貨単位なら約6,000円の証拠金で取引を始められます(レバレッジ25倍)。このような少額取引サービスを活用し、リスクをコントロールしながら、実践経験を積んでいくのが最も賢明なステップアップ方法です。

勝率を上げたい人におすすめのFX会社3選

FXで勝率を高めるためには、取引手法やメンタルだけでなく、使用するFX会社選びも非常に重要です。スプレッドの狭さ(取引コスト)、取引ツールの性能、情報量の豊富さ、サポート体制などが、トレードの成果に直接影響します。ここでは、初心者から経験者まで幅広く支持され、勝率アップに貢献する機能を備えた代表的なFX会社を3社紹介します。

【FX会社選定のポイント】

- 低スプレッド: 取引回数が多くなるほど、スプレッド(売値と買値の差)はコストとしてのしかかります。原則固定で業界最狭水準のスプレッドを提供している会社は有利です。

- 高機能な取引ツール: 高度なテクニカル分析が可能なチャートツールや、スピーディーな注文ができる取引システムは、勝率を高めるための強力な武器になります。

- 情報コンテンツの充実度: 為替ニュースや市場レポート、専門家による解説動画など、質の高い情報を提供している会社は、相場分析の助けになります。

- 少額取引への対応: 1,000通貨以下の少額から取引できる会社は、初心者がリスクを抑えてリアルトレードを始めるのに適しています。

| 会社名 | 最小取引単位 | 主要通貨ペアのスプレッド(原則固定・例外あり) | 取引ツールの特徴 | サポート体制 |

|---|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 米ドル/円: 0.2銭 | 高機能な「プラチナチャート+」、スマホアプリ「GMOクリック FXneo」 | 24時間電話サポート、AIチャット |

| 松井証券 | 1通貨 | 米ドル/円: 0.2銭 | シンプルな操作性の「FXトレーダー・プラス」、自動売買機能 | 電話サポート、問い合わせフォーム |

| DMM FX | 10,000通貨 | 米ドル/円: 0.2銭 | 初心者にも分かりやすい「DMMFX PLUS」、高機能な「DMMFX STANDARD」 | 24時間電話・メールサポート、LINEでの問い合わせ |

| スプレッド等の情報は2024年5月時点の公式サイト情報を基にしており、変動する可能性があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高世界第1位(※)を長年記録するなど、業界をリードする存在です。その魅力は、業界最狭水準のスプレッドと、プロも愛用する高機能な取引ツールにあります。

(※参照:Finance Magnates 2022年10月 FX/CFD年間取引高調査報告書)

- 取引コストの低さ: 米ドル/円をはじめとする主要通貨ペアで非常に狭いスプレッドを提供しており、スキャルピングやデイトレードのように取引回数が多くなりがちなトレーダーにとって、コストを抑えられる大きなメリットがあります。

- 高機能な取引ツール:

- プラチナチャート+: 38種類のテクニカル指標と25種類の描画ツールを搭載した、インストール不要のPC向けチャートツールです。複数のチャートを自由にレイアウトでき、高度な相場分析を可能にします。

- GMOクリック FXneo: スマートフォンアプリでありながら、PCツールに匹敵する機能性を誇ります。チャート上からの直接発注や、スピーディーな「スピード注文」機能も搭載しており、外出先でも本格的なトレードができます。

- 豊富な情報コンテンツ: マーケットニュースや経済指標カレンダーはもちろん、アナリストによるレポートやオンラインセミナーも充実しており、トレード戦略を立てる上で非常に役立ちます。

最小取引単位は1,000通貨から(南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は10,000通貨から)となっており、少額から始めたい初心者にも対応しています。コストを抑えつつ、本格的な分析ツールを使ってスキルアップを目指したいという方に最適なFX会社です。

(参照:GMOクリック証券 公式サイト)

② 松井証券

100年以上の歴史を持つ老舗証券会社である松井証券は、近年FXサービスにも力を入れています。その最大の特徴は、業界で唯一、1通貨単位からの超少額取引に対応している点です。

- 1通貨から取引可能:

- 1ドル=150円の場合、レバレッジ25倍ならわずか6円程度の証拠金で取引を始めることができます。これにより、「デモトレードでは緊張感がないが、いきなり大きな金額で取引するのは怖い」という初心者が、限りなくリスクを抑えた形でリアルトレードの経験を積むことができます。

- 自分なりの手法を確立する過程で、まずは1通貨や100通貨といった極めて小さいロットで試し、自信がついてきたら徐々にロットを上げていく、という柔軟な資金管理が可能です。

- シンプルな取引ツールと自動売買:

- PCツール「FXトレーダー・プラス」は、直感的に操作できるシンプルな画面構成で、初心者でも迷わず使いこなせます。

- リピート型自動売買機能も搭載しており、簡単な設定でシステムに取引を任せることができます。感情に左右されないトレードを実践したい方にも適しています。

- 安心のサポート体制: 老舗証券会社ならではの丁寧なサポートにも定評があり、FXに関する疑問点を電話で気軽に相談できます。

スプレッドも業界最狭水準であり、コスト面でも他社に見劣りしません。FX未経験者や、まずは損失のリスクを極限まで小さくして本番の経験を積みたいという方にとって、これ以上ないほど適したFX会社と言えるでしょう。

(参照:松井証券 公式サイト)

③ DMM FX

DMM FXは、初心者向けの分かりやすさと、充実したサポート体制で人気を集めているFX会社です。口座開設数も業界トップクラスであり、多くのトレーダーに選ばれています。

- 初心者フレンドリーな取引ツール:

- PCツール「DMMFX PLUS」は、取引に必要な機能が1画面にまとまっており、視覚的に分かりやすく、直感的な操作が可能です。「ここをクリックすれば発注できる」といった操作性がシンプルで、FXが初めての方でも安心して利用できます。

- より高度な分析をしたい中上級者向けには、多機能な「DMMFX STANDARD」も用意されており、トレーダーのレベルに合わせてツールを選べます。

- LINEでの問い合わせ対応:

- 電話やメールに加え、使い慣れたLINEアプリで24時間いつでも問い合わせができるのは、DMM FXの大きな特徴です。取引ツールの使い方や口座に関する疑問など、些細なことでも気軽に質問できるため、初心者にとって心強いサポート体制と言えます。

- 各種取引応援ポイントサービス: 取引量に応じてポイントが貯まり、現金に交換できるサービスも提供しており、取引コストを実質的に引き下げる効果が期待できます。

最小取引単位は10,000通貨からと、他の2社に比べるとやや大きめですが、その分、シンプルな操作性と手厚いサポートで初心者をバックアップする体制が整っています。難しい操作は苦手で、まずは分かりやすいツールと安心のサポート環境でFXを始めたいという方に特におすすめです。

(参照:DMM.com証券 公式サイト)

FXの必勝法に関するよくある質問

FXに取り組む中で、多くの人が抱くであろう「必勝法」にまつわる疑問。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、明確な回答を示していきます。

FXの「聖杯」とは何ですか?

FXにおける「聖杯(Holy Grail)」とは、どんな相場状況であっても、常に利益を生み出し続けるとされる、架空の完璧な取引手法や自動売買システム(EA)を指す言葉です。この言葉は、アーサー王伝説に登場する、あらゆる願いを叶える「聖杯」になぞらえられています。

多くの初心者トレーダーは、この聖杯が存在すると信じ、探し求める旅に出てしまいます。しかし、本記事で繰り返し述べてきた通り、為替相場は常に変化し続け、未来を完璧に予測することは不可能であるため、そのような聖杯は絶対に存在しません。

聖杯探しは、手法を次々に変える「手法コレクター」になるだけで、トレードスキル向上の妨げになります。重要なのは、聖杯という幻想を追い求めるのではなく、損切りや資金管理といったリスクコントロールを徹底し、地道に相場分析と自己分析を繰り返す、現実的なアプローチを取ることです。

AI(自動売買)を使えばFXで必勝できますか?

結論から言うと、AI(人工知能)を搭載した自動売買システム(EA)を使っても、FXで必勝することはできません。

- AI(自動売買)のメリット:

- 感情の排除: AIは、恐怖や欲望といった人間の感情に左右されず、プログラムされたロジックに基づいて24時間淡々と取引を続けます。これは大きな利点です。

- 時間的拘束からの解放: 仕事中や睡眠中も、システムが自動で取引機会を探し、売買を行ってくれます。

- AI(自動売買)のデメリットと限界:

- 過去のデータへの最適化: 多くのAIやEAは、過去の相場データに基づいて最適化(カーブフィッティング)されています。そのため、過去の相場では素晴らしい成績を収めるかもしれませんが、未来の相場が過去と同じように動く保証はなく、相場環境が変化すると全く機能しなくなる可能性があります。

- 予期せぬイベントへの脆弱性: テロや大災害、金融ショックといった、過去のデータにはない突発的なイベントが発生した場合、AIは適切に対応できず、甚大な損失を被るリスクがあります。

- 万能なAIは存在しない: 非常に高額で販売されているAIツールであっても、その中身は特定の相場状況(例:レンジ相場)に特化したロジックであることがほとんどです。トレンド相場では機能しないなど、万能ではありません。

AIはあくまでトレードを補助する「道具」の一つであり、魔法の杖ではありません。「AIに任せておけば安心」と考えるのではなく、そのAIがどのようなロジックで動いているのかを理解し、現在の相場環境に適しているかを自分自身で判断し、適切に運用を停止・再開させる管理能力が求められます。

FXの勝率が5割でも利益を出せますか?

はい、FXでは勝率が50%(5割)でも、トータルで利益を出すことは十分に可能です。むしろ、多くの成功しているトレーダーは、勝率そのものにはそれほどこだわっていません。

利益を出せるかどうかを決める重要な要素は、勝率だけではなく、「リスクリワードレシオ」です。リスクリワードレシオとは、1回の取引における「利益幅」と「損失幅」の比率のことです。

具体例:

- Aさん: 勝率は70%だが、リスクリワードは0.5(勝つときは1万円の利益、負けるときは2万円の損失)。

- 10回取引すると、7勝3敗。

- 利益:1万円 × 7回 = +7万円

- 損失:2万円 × 3回 = -6万円

- 合計損益:+1万円

- Bさん: 勝率は50%だが、リスクリワードは2.0(勝つときは2万円の利益、負けるときは1万円の損失)。

- 10回取引すると、5勝5敗。

- 利益:2万円 × 5回 = +10万円

- 損失:1万円 × 5回 = -5万円

- 合計損益:+5万円

この例が示すように、勝率が高いAさんよりも、勝率が5割のBさんの方が、最終的な利益は大きくなっています。これは、Bさんが常に「損小利大」のトレードを心がけているからです。

FXで重要なのは、すべてのトレードで勝つことではなく、負けトレードの損失を小さく抑え、勝ちトレードの利益を最大限に伸ばすことで、トータル収支をプラスにすることです。リスクリワードを意識した取引計画を立てることが、勝率5割でも勝ち組に入るための鍵となります。

FXで大損してしまう人にはどんな特徴がありますか?

FXで成功するトレーダーがいる一方で、残念ながら大きな損失を被って市場から退場していく人が多いのも事実です。大損してしまう人には、いくつかの共通した特徴が見られます。これらは、FXで避けるべき行動のチェックリストとしても役立ちます。

- 損切りができない: 最も典型的で、致命的な特徴です。プロスペクト理論に縛られ、「いつか戻るはず」と損失を確定できず、含み損を放置した結果、強制ロスカットに至ります。

- 資金管理が杜撰(ハイレバレッジ): 1回のトレードに資金の大部分を投じるなど、許容リスクを考えない無謀なトレードをします。高いレバレッジをかけて一攫千金を狙い、相場が少し逆行しただけですぐに資金を失います。

- 感情的なトレードをする: 損失を取り返そうと熱くなり、ルールを無視したリベンジトレードを繰り返します。また、根拠のない「なんとなく」でエントリーしてしまいます。

- 常にポジションを持っていないと気が済まない(ポジポジ病): 明確な優位性がない場面でも無理にエントリーし、無駄なトレードで手数料と小さな損失を積み重ねていきます。

- 勉強や分析を怠る: 自分のトレードを振り返らず、負けた原因を分析しようとしません。相場環境の変化に対応できず、古い知識や手法に固執します。

- 他人の情報やシグナル配信を鵜呑みにする: 自分で考えることを放棄し、SNSや情報商材屋の言うことを無批判に信じてトレードします。負けても他人のせいにして、自分自身の成長につながりません。

これらの特徴は、本記事で解説してきた「勝率を上げるための現実的な手法」とまさに対極にあるものです。これらの悪癖を一つでも持っていると自覚したなら、それを改善することが、大損を避け、勝ち続けるトレーダーへの第一歩となります。