FX(外国為替証拠金取引)の魅力の一つとして、多くのFX会社が「取引手数料無料」を掲げている点が挙げられます。この言葉を聞いて、「株取引などと違って、FXはコストをかけずに始められる」と考える方も少なくないでしょう。しかし、本当にFXの取引には一切コストがかからないのでしょうか。

結論から言うと、FX取引には「取引手数料」以外にもトレーダーが負担するコストが存在します。その代表格が「スプレッド」と呼ばれるもので、これが実質的な取引コストとなります。その他にも、状況によっては様々な手数料が発生する可能性があり、これらのコストを正しく理解しないまま取引を始めると、想定外の損失につながりかねません。

この記事では、FX取引における手数料の全体像を徹底的に解き明かします。なぜ「手数料無料」が実現できているのか、その裏側にあるビジネスモデルから、スプレッドをはじめとする全7種類のコスト、そしてそれらを賢く抑えるための具体的な方法まで、専門的な内容を初心者にも分かりやすく解説します。

FXで安定した利益を目指すためには、取引手法や相場分析だけでなく、コスト管理の視点が不可欠です。本記事を最後まで読めば、FXのコスト構造を完全に理解し、ご自身の取引スタイルに合った最も有利な条件のFX会社を選び抜くための知識が身につくでしょう。

目次

FXの手数料が「実質無料」といわれる理由

多くのFX会社のウェブサイトで目にする「取引手数料無料」の文字。これが、FXはコストがかからないというイメージを広めている大きな要因です。しかし、FX会社も営利企業である以上、どこかで収益を上げて事業を継続しています。ここでは、なぜ取引手数料が無料にできるのか、そしてトレーダーが実質的に負担しているコストの正体について詳しく解説します。

ほとんどのFX会社は「取引手数料」が無料

現在、日本の個人向けFXサービスを提供している会社のほとんどが、取引ごとに発生する「取引手数料」を無料としています。これは、投資家が新規にポジションを建てたり、決済したりする際の売買手数料が一切かからないことを意味します。例えば、株式取引では、売買の都度、約定代金に応じた手数料を証券会社に支払うのが一般的です。それと比較すると、FXの「取引手数料無料」は非常に大きな魅力に映るでしょう。

では、なぜFX会社は取引手数料を無料にできるのでしょうか。その答えは、FX会社の主な収益源が「スプレッド」にあるからです。FX会社は、投資家が取引する際の売値(Bid)と買値(Ask)にわずかな差(スプレッド)を設定しています。投資家が取引を行うたびに、この差額分がFX会社の収益となります。つまり、FX会社は取引手数料という形ではなく、スプレッドという形で投資家から収益を得ているのです。

このビジネスモデルが確立された背景には、FX業界の熾烈な競争があります。かつてはFX取引にも手数料がかかるのが当たり前の時代がありました。しかし、インターネットの普及とともに多くの企業がFX事業に参入し、顧客獲得競争が激化。他社との差別化を図るため、各社がこぞって手数料の引き下げを行い、やがて「取引手数料無料」が業界のスタンダードとなりました。

このように、FX会社は取引の機会を増やすことでスプレッドによる収益を最大化する戦略をとっています。取引手数料を無料にすることで、投資家が取引を始めるハードルを下げ、より頻繁に売買してもらうことを促しているのです。トレーダーにとっては、取引のたびに手数料を気にする必要がないため、短期的な売買を繰り返すスキャルピングやデイトレードといった取引スタイルと非常に相性が良いといえます。

ただし、「取引手数料無料」という言葉だけに注目するのは早計です。無料なのはあくまで「取引手数料」という名目のコストであり、取引全体で見たコストがゼロになるわけではないことを、次の項目で詳しく見ていきましょう。

実質的なコストは「スプレッド」

FX取引における実質的な取引コスト、それが「スプレッド」です。スプレッドとは、同一通貨ペアにおける売値(Bid)と買値(Ask)の差額のことを指します。FXの取引画面を見ると、例えば米ドル/円(USD/JPY)のレートが「Bid: 150.000」「Ask: 150.002」のように2種類表示されています。この場合、0.002円(=0.2銭)がスプレッドとなります。

トレーダーは、通貨を買うときは高い方の価格(Ask)、売るときは安い方の価格(Bid)で取引することになります。この価格差があるため、新規でポジションを建てた瞬間、評価損益は必ずスプレッド分だけマイナスからスタートします。

具体例で考えてみましょう。米ドル/円のスプレッドが0.2銭のときに、1万通貨の買いポジションを持ったとします。

- 新規買い注文(Ask): 1ドル = 150.002円 で1万ドル購入(1,500,020円の支払い)

- ポジション保有直後: この瞬間に決済(売却)する場合、売値(Bid)である 1ドル = 150.000円 が適用される。

- 決済時の評価額: 1万ドル × 150.000円 = 1,500,000円

- 発生するコスト: 1,500,020円 – 1,500,000円 = 20円

この20円が、今回の取引におけるスプレッドによるコストです。つまり、この取引で利益を出すためには、為替レートがスプレッド分(この場合は0.2銭)以上、自分に有利な方向に動く必要があります。

スプレッドはFX会社や通貨ペアによって異なり、一般的に取引量が多いメジャー通貨(米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドルなど)はスプレッドが狭く、取引量が少ないマイナー通貨やエキゾチック通貨はスプレッドが広くなる傾向があります。

| スプレッドとコストの関係(1万通貨取引の場合) |

| :— | :— |

| スプレッド | 実質的なコスト |

| 0.1銭 | 10円 |

| 0.2銭 | 20円 |

| 0.5銭 | 50円 |

| 1.0銭 | 100円 |

このように、スプレッドは一回あたりの金額は小さいものの、取引回数が増えれば増えるほど、その合計額は大きくなります。特に、一日に何十回も取引を繰り返すスキャルピングのような手法では、スプレッドのわずかな差が年間収益に大きな影響を与えることになります。

したがって、「FXの手数料は実質無料」という言葉は、あくまで「取引手数料という名目の料金はかからない」という意味で理解する必要があります。トレーダーが真に注目すべきは、実質的なコストであるスプレッドの広さであり、これがFX会社を選ぶ上で極めて重要な比較ポイントとなるのです。

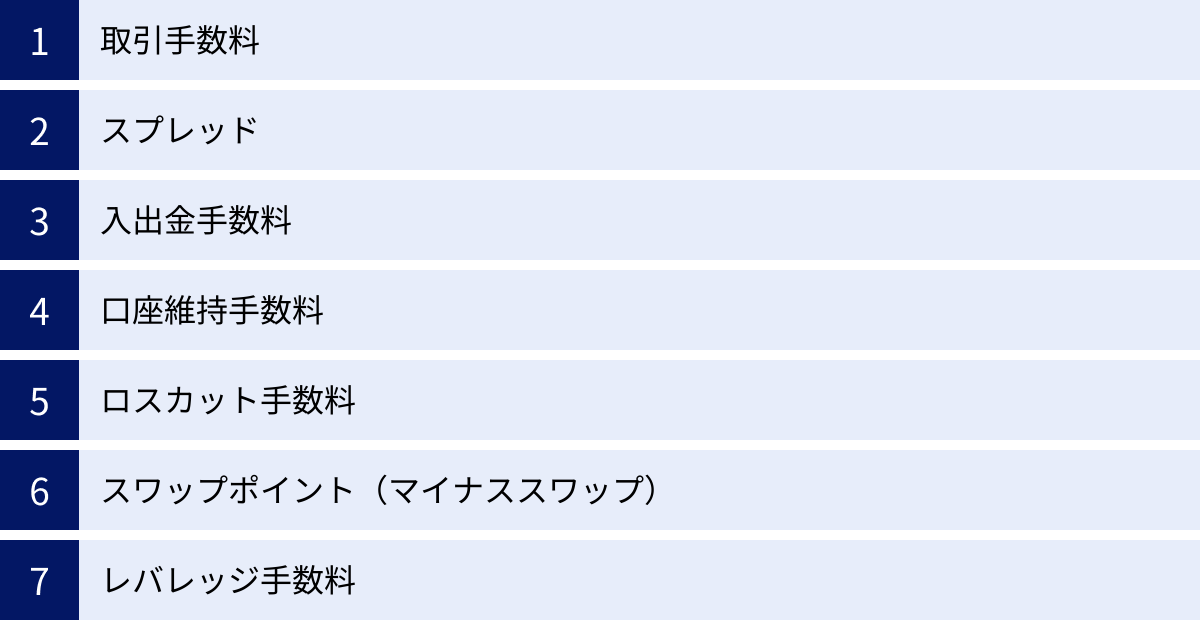

FX取引で発生する手数料・コスト全7種類

「取引手数料無料」と「スプレッド」の関係を理解したところで、次はFX取引で発生しうる全てのコストについて見ていきましょう。スプレッド以外にも、特定の状況下で発生する手数料がいくつか存在します。これらのコストを事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を避け、より正確な資金管理が可能になります。

取引手数料

前述の通り、日本の個人向けFX会社のほとんどは取引手数料を無料としています。これは、投資家が通貨を売買する際に直接支払う手数料がゼロであることを意味します。

しかし、全てのFXサービスで無料というわけではありません。一部のFX会社では、特定の取引コースや大口の取引に対して手数料が設定されている場合があります。また、海外のFX業者を利用する際には、取引手数料が発生するのが一般的です。

さらに、東京金融取引所が運営する「くりっく365」のような取引所FXでは、FX会社(取扱会社)に対して手数料を支払う必要があります。これは、投資家とFX会社が直接取引する店頭FX(OTC)とは異なる仕組みだからです。

とはいえ、個人投資家が利用する一般的な店頭FXにおいては、取引手数料を心配する必要はほとんどありません。会社選びの際には「取引手数料無料」であることを念のため確認する程度で良いでしょう。

スプレッド

スプレッドは、FXにおける最も重要かつ継続的に発生する実質的な取引コストです。売値(Bid)と買値(Ask)の差額であり、この差がFX会社の収益源となっています。

スプレッドには大きく分けて2つの種類があります。

- 原則固定スプレッド: 通常の市場環境においては、スプレッドが一定の幅に固定されているタイプ。日本の多くのFX会社がこの方式を採用しており、トレーダーは取引コストを計算しやすいというメリットがあります。

- 変動スプレッド: 市場の流動性に応じて、スプレッドが常に変動するタイプ。海外のFX業者でよく見られます。市場が安定しているときは非常に狭いスプレッドで取引できる可能性がありますが、不安定なときは急激に拡大することもあります。

「原則固定」といっても、常に固定されているわけではない点には注意が必要です。後述しますが、早朝や経済指標の発表時など、市場の流動性が低下する時間帯にはスプレッドが一時的に大きく広がることがあります。この例外を理解しておくことは、コスト管理において非常に重要です。スプレッドは取引のたびに発生するため、FX会社を選ぶ際は、主要通貨ペアのスプレッドがいかに狭いかが大きな判断基準となります。

入出金手数料

FX口座へ資金を移動させる(入金)、あるいは口座から資金を引き出す(出金)際に発生する可能性のある手数料です。

多くのFX会社では、顧客獲得のために入出金手数料を無料としています。特に入金に関しては、「クイック入金」や「ダイレクト入金」と呼ばれる、提携金融機関からのオンライン即時入金サービスを利用する場合、手数料はFX会社が負担してくれるケースがほとんどです。

しかし、以下のような場合には手数料が自己負担となることがあります。

- 通常の銀行振込を利用した入金: クイック入金に対応していない金融機関から振り込む場合、振込手数料は自己負担となります。

- 一部の金融機関への出金: FX会社が指定する金融機関以外への出金を依頼した場合、手数料がかかることがあります。

- 出金額が少額の場合: 一定の金額(例:1,000円)未満の出金依頼に対して、手数料を設定している会社もあります。

無駄なコストを避けるためには、自分がメインで利用している銀行が、そのFX会社のクイック入金サービスに対応しているかを口座開設前に確認しておくことが大切です。また、出金に関するルールも事前に確認しておきましょう。

口座維持手数料

FX口座を保有しているだけで定期的に発生する手数料のことです。結論から言うと、日本の個人向けFX会社において、口座維持手数料が徴収されることはまずありません。口座を開設して全く取引をしなかったとしても、費用が発生することはないので安心してください。

ただし、これも海外のFX業者では事情が異なる場合があります。一部の海外業者では、「口座維持手数料」や「休眠口座手数料」といった名目で、一定期間(例:90日間)取引や入出金がない場合に、口座残高から手数料が引き落とされることがあります。もし海外のFX業者の利用を検討する場合は、この点も必ず確認が必要です。

ロスカット手数料

ロスカットとは、保有しているポジションの含み損が一定の水準に達した際に、さらなる損失の拡大を防ぐためにFX会社が強制的にそのポジションを決済する制度です。このロスカットが執行された際に、一部のFX会社では手数料が発生します。

ロスカットは、投資家の資金を守るためのセーフティーネットとしての役割を果たしますが、手数料がかかる場合は追加のコストとなります。ロスカット手数料は、1万通貨あたり数百円程度に設定されていることが多いですが、これもFX会社によって異なります。

近年では、ロスカット手数料を無料としているFX会社が主流になってきています。しかし、有料の会社も依然として存在するため、口座開設を検討する際には、ロスカットに関するルールと手数料の有無を必ず確認しておくべきです。特に、高いレバレッジで取引を行う場合や、相場の急変時にロスカットされる可能性は誰にでもあるため、この手数料の有無は軽視できません。

スワップポイント(マイナススワップ)

スワップポイントは、2国間の金利差によって発生する利益または損失のことです。通常、低金利通貨を売って高金利通貨を買うポジションを保有し、日をまたぐ(ロールオーバーする)と、その金利差に応じた利益(プラススワップ)を受け取れます。逆に、高金利通貨を売って低金利通貨を買うポジションを保有した場合は、金利差分の支払い(マイナススワップ)が発生し、これがコストとなります。

例えば、日本の円(低金利通貨)を売ってメキシコのペソ(高金利通貨)を買う(MXN/JPYの買い)ポジションを保有し続ければ、日々プラスのスワップポイントが蓄積されていきます。これはスワップポイント狙いの長期投資の収益源となります。

一方で、トルコのリラ(高金利通貨)を売って円を買う(TRY/JPYの売り)ポジションを保有した場合、高い金利を支払い、低い金利を受け取ることになるため、毎日マイナススワップ(コスト)が発生し続けます。

このマイナススワップは、ポジションを保有している限り毎日発生するため、長期的にポジションを保有するスイングトレーダーやポジショントレーダーにとっては、スプレッド以上に大きなコストとなる可能性があります。たとえ為替レートが有利な方向に動いても、マイナススワップの蓄積によってトータルでは損失になってしまうケースも珍しくありません。

したがって、日をまたいでポジションを保有する可能性がある場合は、取引しようとしている通貨ペアのマイナススワップがどの程度になるのかを事前に確認しておくことが極めて重要です。

レバレッジ手数料

レバレッジ手数料は、少し特殊なコストです。一般的に、個人投資家が利用する多くの店頭FXでは、レバレッジをかけて取引すること自体に手数料はかかりません。レバレッジはあくまで、証拠金を担保に大きな金額の取引を可能にする「仕組み」であり、その利用料が直接請求されることはないのです。

ただし、一部のサービスや特定の状況下で、レバレッジに関連するコストが発生する場合があります。例えば、東京金融取引所の「くりっく365」では、ポジションを翌日に持ち越した場合に「金利相当額」の受け払いが発生します。これはスワップポイントと似ていますが、買いポジションでも支払いが発生することがあり、実質的なコストとなり得ます。

また、一部のFX会社では「建玉管理料」や「ポジション管理手数料」といった名目で、ポジションを長期間保有した場合に手数料が発生するケースもごく稀に存在します。

しかし、これらは例外的なケースです。大多数のトレーダーが利用する一般的な店頭FXにおいては、レバレッジ手数料を心配する必要はほとんどないと考えて良いでしょう。重要なのは、自分が利用しようとしているFX会社の規約をしっかりと確認することです。

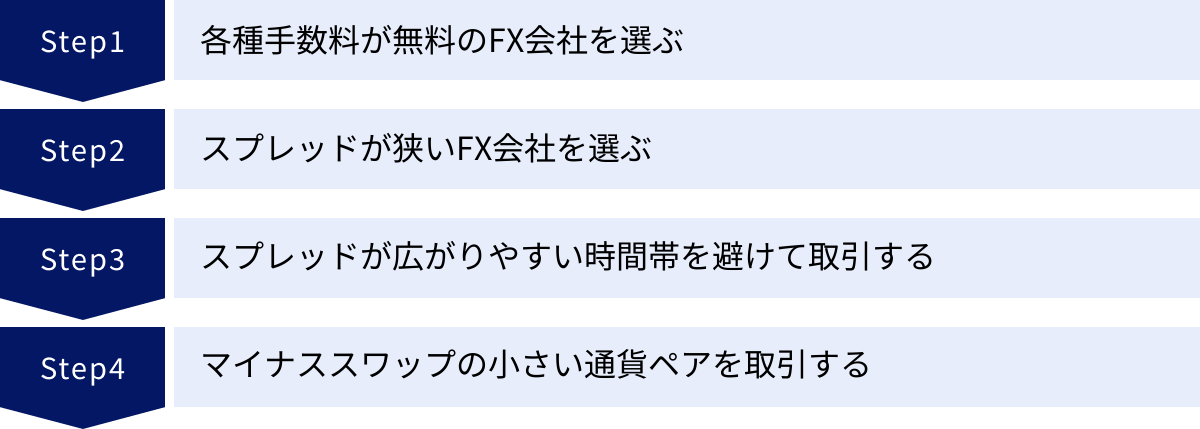

FXのコストを安く抑えるための4つのポイント

FX取引で利益を最大化するためには、取引でリターンを追求するだけでなく、支払うコストを最小限に抑える努力も同じくらい重要です。ここでは、トレーダーが実践できる具体的なコスト削減のポイントを4つ紹介します。これらのポイントを意識するだけで、年間の取引成績は大きく変わる可能性があります。

① 各種手数料が無料のFX会社を選ぶ

最も基本的かつ効果的なコスト削減方法は、そもそも手数料が発生しないFX会社を選ぶことです。これまで見てきたように、FXには様々な種類のコストが存在しますが、その多くはFX会社の方針によって無料に設定されています。

会社選びの際に、以下の項目が無料であるかを確認しましょう。

| チェックすべき手数料項目 | 確認のポイント |

|---|---|

| 取引手数料 | ほとんどの会社で無料ですが、念のため確認。 |

| ロスカット手数料 | 無料の会社が主流。有料の会社は避けるのが無難です。 |

| 口座維持手数料 | 日本国内のFX会社であれば、基本的に無料です。 |

| 入出金手数料 | クイック入金が無料で利用できるか。出金手数料の条件も確認。 |

これらの手数料は、取引の腕前に関係なく、純粋な支出となります。特にロスカット手数料は、万が一の際に大きな負担となり得るため、無料の会社を選ぶメリットは大きいでしょう。

また、入金手数料については、自分が普段利用している銀行がそのFX会社のクイック入金に対応しているかを事前にチェックすることが重要です。対応していれば、振込手数料を負担することなく、24時間いつでもスピーディーに入金が完了します。これらの「隠れたコスト」をなくすことが、賢いFX会社選びの第一歩です。

② スプレッドが狭いFX会社を選ぶ

各種手数料が無料であることが当たり前となった現在のFX業界において、実質的なコスト競争の主戦場は「スプレッドの狭さ」にあります。スプレッドは取引のたびに必ず発生するコストであるため、その差は取引回数に比例して積み重なっていきます。

例えば、米ドル/円を1日に10回、それぞれ1万通貨ずつ取引するデイトレーダーを想定してみましょう。

- A社(スプレッド0.2銭)の場合:

- 1回あたりのコスト: 20円

- 1日あたりのコスト: 20円 × 10回 = 200円

- 1ヶ月(20営業日)のコスト: 200円 × 20日 = 4,000円

- 1年間のコスト: 4,000円 × 12ヶ月 = 48,000円

- B社(スプレッド0.4銭)の場合:

- 1回あたりのコスト: 40円

- 1日あたりのコスト: 40円 × 10回 = 400円

- 1ヶ月(20営業日)のコスト: 400円 × 20日 = 8,000円

- 1年間のコスト: 8,000円 × 12ヶ月 = 96,000円

この例では、スプレッドがわずか0.2銭違うだけで、年間コストに48,000円もの差が生まれています。取引量や取引回数がさらに増えれば、この差は数十万円単位にまで膨れ上がる可能性もあります。

したがって、FX会社を選ぶ際には、自分がメインで取引したい通貨ペアのスプレッドを複数の会社で比較検討することが不可欠です。特に、米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円といった主要通貨ペアのスプレッドは、各社が最も力を入れている部分なので、入念にチェックしましょう。公式サイトで提示されている「原則固定スプレッド」の数値を比較するのが基本となります。

③ スプレッドが広がりやすい時間帯を避けて取引する

スプレッドが業界最狭水準のFX会社を選んだとしても、それだけで安心はできません。なぜなら、多くのFX会社が採用している「原則固定スプレッド」には、例外的にスプレッドが拡大する時間帯や状況が存在するからです。このタイミングで不用意に取引をしてしまうと、想定以上のコストを支払うことになります。

スプレッドが広がりやすい主なタイミングは以下の通りです。

- 日本時間早朝(午前6時~8時頃):

- ニューヨーク市場が閉まり、ウェリントン市場やシドニー市場が始まる時間帯。世界の主要市場の多くが閉まっているため、市場参加者が極端に少なくなり、流動性が著しく低下します。このため、スプレッドは1日の中で最も広がりやすくなります。

- 重要な経済指標の発表前後:

- 米国の雇用統計やFOMC(連邦公開市場委員会)の政策金利発表など、相場に大きな影響を与える経済指標の発表直前・直後は、様子見ムードや投機的な動きが交錯し、相場が急変動しやすくなります。このリスクをヘッジするため、FX会社は一時的にスプレッドを広げます。

- 週明けの窓開け(月曜日の早朝):

- 土日の間に大きなニュース(地政学的リスクなど)が発生した場合、月曜の市場開始時に為替レートが金曜の終値から大きく乖離して始まることがあります。この「窓」が開くタイミングも流動性が低く、スプレッドが拡大します。

- 年末年始や主要国の祝日:

- クリスマスや年末年始は、海外の市場参加者が休暇に入るため、市場全体の取引量が減少します。これも流動性の低下につながり、スプレッドが広がる原因となります。

これらの時間帯を完全に避けて取引することは難しいかもしれませんが、少なくともこれらのタイミングではスプレッドが拡大するリスクがあることを認識し、むやみにポジションを持たない、あるいは取引ロットを小さくするといった対策を講じることが賢明です。特に、自動売買(EA)を稼働させている場合は、これらの時間帯に稼働を停止する設定も検討しましょう。

④ マイナススワップの小さい通貨ペアを取引する

このポイントは、特にポジションを数日から数週間、あるいはそれ以上保有するスイングトレードやポジショントレードを行うトレーダーにとって重要です。デイトレードのようにその日のうちに決済する場合は気にする必要はありませんが、日をまたいでポジションを持つ場合、マイナススワップは無視できないコストになります。

前述の通り、マイナススワップは高金利通貨を売り、低金利通貨を買うポジションを保有している場合に発生するコストです。例えば、米ドル/円の売りポジションや、メキシコペソ/円の売りポジションを長期保有すると、毎日コストが積み重なっていきます。

コストを抑えるためには、以下の点を意識しましょう。

- 長期の売りポジションを持つ際は注意する: 特に高金利通貨の売りポジションを長期で保有することは、為替差益を狙う上での大きなハンディキャップになります。マイナススワップが為替差益を上回ってしまう可能性も考慮しなければなりません。

- FX会社のスワップポイントを比較する: 同じ通貨ペアでも、FX会社によって付与・徴収されるスワップポイントは異なります。もし特定の通貨ペアで長期的な売り戦略を考えているのであれば、できるだけマイナススワップが小さい(支払額が少ない)FX会社を選ぶことが重要です。各社の公式サイトには「スワップカレンダー」や「スワップポイント一覧」が掲載されているので、事前に比較検討することをおすすめします。

為替レートの変動だけでなく、スワップポイントという日々のコスト(あるいは収益)も考慮に入れることで、より戦略的で精度の高いトレードプランを立てられるようになります。

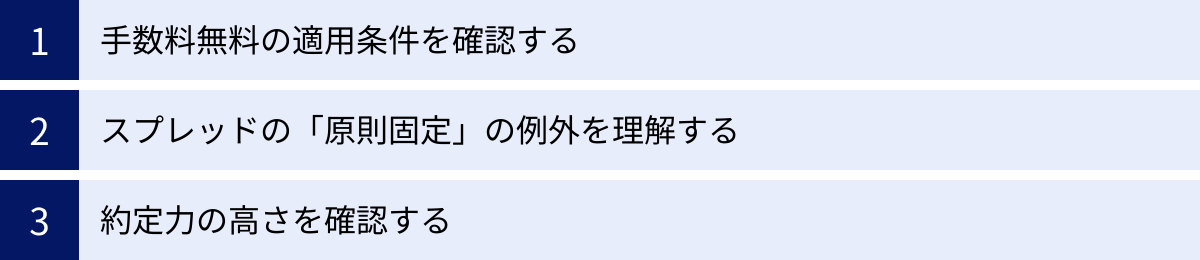

手数料でFX会社を選ぶ際の3つの注意点

コストを抑えるために手数料やスプレッドの安さでFX会社を選ぶことは非常に合理的です。しかし、表面的な数字の低さだけで安易に決めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。ここでは、手数料を基準にFX会社を選ぶ際に、必ずチェックしておきたい3つの注意点を解説します。

① 手数料無料の適用条件を確認する

「手数料無料」という魅力的な言葉には、しばしば特定の条件が付随しています。これらの条件を見落としてしまうと、「無料だと思っていたのに手数料がかかってしまった」という事態になりかねません。特に注意すべきは以下の点です。

- キャンペーンによる無料:

- 「口座開設後◯ヶ月間は手数料無料」「特定の通貨ペアの取引手数料が期間限定で無料」といったキャンペーンはよく行われます。これらの場合、キャンペーン期間が終了すれば通常の有料プランに戻ることを理解しておく必要があります。恒久的な無料なのか、一時的なものなのかをしっかり見極めましょう。

- 取引量による条件:

- 一部のプロ向け口座などでは、「月間◯万通貨以上の取引があれば手数料無料」といった条件が設けられていることがあります。自分の取引スタイルでその条件をクリアできるかを冷静に判断する必要があります。

- 入出金手数料の条件:

- 前述の通り、入金手数料が無料になるのは「クイック入金」を利用した場合に限られることがほとんどです。自分が利用したい銀行が対応しているか、対応していない場合の振込手数料はいくらかかるのかを把握しておくべきです。

- 出金に関しても、「◯円以上は無料」「月◯回まで無料」といった条件が設定されている場合があります。少額の資金をこまめに出金したいと考えている方は、特に注意が必要です。

これらの条件は、公式サイトの目立つ場所ではなく、利用規約やQ&A、手数料一覧ページなどに小さく記載されていることも少なくありません。口座を開設する前には、必ずこれらの詳細情報に目を通し、自分にとって不利な条件がないかを確認する習慣をつけましょう。

② スプレッドの「原則固定」の例外を理解する

スプレッドの狭さを比較してFX会社を選ぶ際、「原則固定」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。この言葉は、「常に100%そのスプレッドで取引できることを保証するものではない」ということを意味します。

スプレッドが「原則固定」の例外として拡大する主な要因は、市場の流動性の低下です。流動性とは、市場における取引の活発さや取引量の多さを示す指標です。流動性が高い状態では、買いたい人と売りたい人が常にたくさんいるため、FX会社は安定して狭いスプレッドを提示できます。しかし、流動性が低下すると、取引相手を見つけるのが難しくなり、リスクを吸収するためにスプレッドを広げざるを得なくなります。

「原則固定」が適用されにくい具体的な状況は、前章でも触れた以下の通りです。

- 早朝(特に午前7時台の前後)

- 米雇用統計などの重要経済指標の発表前後

- 天災や紛争、金融危機など、市場の混乱が予想される突発的なイベント発生時

- 年末年始やゴールデンウィークなど、市場参加者が減少する時期

重要なのは、これらの時間帯にどれだけスプレッドが拡大するかがFX会社によって異なるという点です。A社では0.2銭から2.0銭に拡大するだけだったのが、B社では10.0銭まで拡大するといったケースも起こり得ます。

信頼性の高いFX会社の中には、「スプレッド提示率」や「スプレッド実績」といったデータを公開しているところもあります。これは、特定の期間において、広告で提示している通りのスプレッドが実際に提供された時間の割合を示すものです。例えば、「提示率98%」といった実績を公開している会社は、スプレッドの安定性が高いと判断できます。こうした客観的なデータを参考にすることも、賢い会社選びの一つの方法です。

③ 約定力の高さを確認する

スプレッドの狭さと並んで、あるいはそれ以上に重要なのが「約定力(やくじょうりょく)」の高さです。約定力とは、トレーダーが「買いたい」「売りたい」と発注した価格で、意図通りに取引を成立させる能力のことを指します。

たとえスプレッドが極端に狭いFX会社を選んだとしても、約定力が低ければ、そのメリットは失われてしまいます。約定力が低い場合に発生する主な問題が「スリッページ」です。

- スリッページ: 注文した価格と、実際に約定(成立)した価格との間に生じるズレのこと。例えば、「1ドル=150.000円」で買い注文を出したにもかかわらず、実際に約定したのが「150.005円」だった場合、0.5銭の不利なスリッページが発生したことになります。これは、実質的にスプレッドが0.5銭広がったのと同じコスト増を意味します。

- 約定拒否: 注文がそもそも成立しないこと。相場が急変動しているときに、注文が通らず、絶好の取引機会を逃してしまうリスクがあります。

スリッページは、トレーダーにとって有利な方向(例:買い注文がより安い価格で約定)に発生することもありますが、一般的には不利な方向に発生することの方が多いとされています。特に、相場が急騰・急落している場面では、顕著に発生しやすくなります。

優れたFX会社は、強力なサーバーシステムや高度なカバー取引(FX会社が顧客の注文をインターバンク市場で決済すること)の仕組みを構築することで、高い約定力を実現しています。会社選びの際には、公式サイトで「約定率◯◯%」や「スリッページ発生率の低さ」といった約定力の高さを具体的にアピールしているかを確認しましょう。矢野経済研究所などの第三者機関による調査結果を引用している会社は、信頼性が高いと言えます。

いくらスプレッドが狭くても、狙った価格で約定しなければ意味がありません。「スプレッドの狭さ」と「約定力の高さ」は、車の両輪のようなものであり、両方が揃って初めてトレーダーはコストを抑えた有利な取引が可能になるのです。

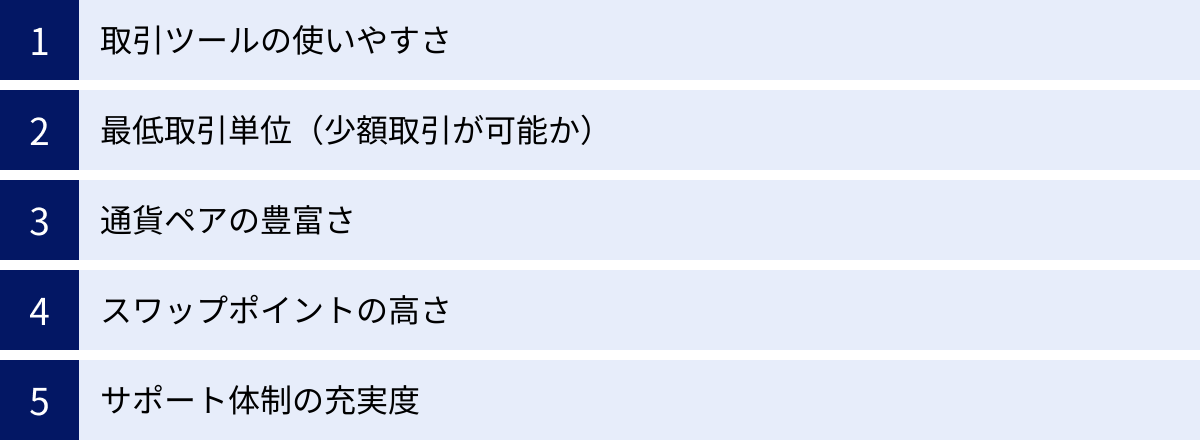

手数料以外も重要!FX会社選びで比較すべき5つのポイント

FXで成功するためには、コスト管理が重要であることは間違いありません。しかし、手数料やスプレッドの安さだけでFX会社を選んでしまうと、取引そのものがストレスになったり、思わぬ不便を感じたりすることがあります。ここでは、コスト以外の観点から、総合的に自分に合ったFX会社を選ぶために比較すべき5つの重要なポイントを解説します。

① 取引ツールの使いやすさ

取引ツールは、トレーダーにとっての武器であり仕事場です。どんなに優れた戦略を持っていても、ツールが使いにくければ、その能力を最大限に発揮することはできません。各社が提供する取引ツールには様々な特色があり、その使いやすさは千差万別です。

比較する際には、以下の点をチェックしましょう。

- PCツール(ダウンロード版/ブラウザ版):

- チャート機能: テクニカル指標の種類は豊富か、描画ツールは直感的に使えるか、複数のチャートを同時に表示できるかなど、分析のしやすさを確認します。

- 注文機能: IFD、OCO、IFOといった特殊注文がスムーズに行えるか。特にスキャルピングやデイトレードを行うなら、チャート上から直接発注できる機能や、ワンクリック注文機能の操作性は重要です。

- カスタマイズ性: 画面のレイアウトや配色を自分好みに変更できるか。長時間のトレードでも疲れにくい画面構成が作れるかは大切な要素です。

- 動作の軽快さ: ツールの起動時間やチャートの描画速度、注文時のレスポンスなど、ストレスなく動作するかを確認します。

- スマートフォンアプリ:

- PCツールとの連携: PCで設定した描画ラインやテクニカル指標がスマホアプリにも同期されるか。

- 操作性: 外出先でもチャート分析や発注、ポジション管理が直感的に行えるか。

- プッシュ通知機能: 経済指標の発表前や指定したレートに達した際に通知してくれる機能があると、取引チャンスを逃しにくくなります。

ほとんどのFX会社では、口座開設をしなくても無料で利用できる「デモトレード」を提供しています。実際に仮想資金で取引を体験し、ツールの操作感や機能を試すことは、自分に合ったFX会社を見つける上で最も確実な方法です。複数の会社のデモトレードを試してみて、最も「しっくりくる」ツールを見つけましょう。

② 最低取引単位(少額取引が可能か)

FX会社によって、一度に取引できる最低通貨単位は異なります。以前は1万通貨単位(米ドル/円なら約6万円の証拠金が必要※)が主流でしたが、現在では1,000通貨単位や、中には1通貨単位から取引できるFX会社も増えています。

※1ドル=150円、レバレッジ25倍の場合

| 最低取引単位 | 必要な証拠金の目安(USD/JPY=150円) | 特徴 |

|---|---|---|

| 1万通貨 | 約60,000円 | التقل的な単位。資金効率は良いが、初心者にはリスクが高い。 |

| 1,000通貨 | 約6,000円 | 初心者に人気。リスクを抑えながら実践的な経験が積める。 |

| 100通貨 | 約600円 | 少額での練習や、自動売買のテストなどに適している。 |

| 1通貨 | 約6円 | 究極の少額取引。損失をほぼ気にせずリアル口座の感覚を掴める。 |

最低取引単位が小さいことには、多くのメリットがあります。

- 初心者でも始めやすい: 数千円程度の少額資金からでも、リアルな為替レートで取引経験を積むことができます。

- リスク管理がしやすい: 大きな損失を出すリスクを極限まで抑えながら、トレード手法の練習や検証ができます。

- 柔軟な資金管理:「まず1,000通貨でエントリーし、相場の方向性が確信できたら追加で5,000通貨投入する」といった、細やかなロットコントロールが可能になります。

自分の投資可能資金や経験値に合わせて、適切な最低取引単位の会社を選ぶことが重要です。特にFXをこれから始める方は、1,000通貨以下の単位で取引できる会社を選ぶことを強くおすすめします。

③ 通貨ペアの豊富さ

FX会社が取り扱っている通貨ペアの数も、比較検討すべきポイントの一つです。多くのトレーダーは、米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、ユーロ/ドルといった流動性の高い「メジャー通貨ペア」を中心に取引します。これらの通貨ペアは、ほとんどのFX会社で取り扱っています。

しかし、より多様な取引戦略を求める場合、通貨ペアの豊富さが重要になってきます。

- マイナー通貨・エキゾチック通貨: トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドといった高金利通貨や、ノルウェークローネ、シンガポールドルといった通貨ペアを取引したい場合、取り扱いがあるかを確認する必要があります。

- 取引機会の拡大: 取扱通貨ペアが多ければ、それだけ取引チャンスも増えます。ある通貨ペアがレンジ相場で動きがなくても、別の通貨ペアでは明確なトレンドが発生しているかもしれません。

- 分散投資: 複数の相関性が低い通貨ペアに資金を分散させることで、リスクをヘッジする戦略も可能になります。

初心者のうちはメジャー通貨ペアだけで十分かもしれませんが、将来的に取引の幅を広げたいと考えているのであれば、最初から通貨ペアが豊富な会社を選んでおくのも一つの手です。各社の公式サイトで取扱通貨ペアの一覧を確認し、自分の興味がある通貨が取引できるかチェックしてみましょう。

④ スワップポイントの高さ

スワップポイントは、日をまたいでポジションを保有する際に発生する金利差調整額です。低金利通貨を売って高金利通貨を買えば利益(プラススワップ)になり、その逆ならコスト(マイナススワップ)になります。

スワップポイントを狙った長期投資をメインに考えているトレーダーにとって、スワップポイントの高さは最重要項目です。同じ通貨ペアでも、どのFX会社で取引するかによって、受け取れるスワップポイントには大きな差があります。

例えば、高金利通貨として人気のメキシコペソ/円(MXN/JPY)の買いポジションを10万通貨保有した場合を考えてみましょう。

- A社(スワップ 26円/日): 1ヶ月(30日)で 26円 × 30 = 780円。1年で約9,490円の利益。

- B社(スワップ 28円/日): 1ヶ月(30日)で 28円 × 30 = 840円。1年で約10,220円の利益。

※1万通貨あたりのスワップで計算

このように、わずかな差でも長期間保有すると収益に大きな違いが生まれます。スワップポイント狙いの投資では、各社のスワップポイントを日々比較し、最も有利な条件を提供する会社を選ぶことが成功の鍵となります。

また、デイトレードが中心の方でも、ポジションを翌日に持ち越してしまう可能性はゼロではありません。その際に、マイナススワップの支払いが少ない会社を選んでおくと、不測のコストを抑えることができます。プラススワップの高さだけでなく、マイナススワップの低さも併せてチェックする視点が重要です。

⑤ サポート体制の充実度

FX取引では、ツールの操作方法が分からなかったり、注文が通らないといったトラブルが発生したり、急な相場変動で不安になったりすることがあります。そんな時に頼りになるのが、FX会社のサポートデスクです。

特に初心者の方にとっては、困った時に気軽に相談できるサポート体制が整っているかは、安心して取引を続けるための重要な要素です。

サポート体制を比較する際は、以下の点を確認しましょう。

- 対応チャネル: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか。すぐに解決したい問題は電話やチャット、複雑な質問はメールなど、状況に応じて使い分けられると便利です。最近ではLINEでの問い合わせに対応している会社もあります。

- 対応時間: 「平日9時~17時」なのか、「24時間対応」なのかは大きな違いです。為替市場は24時間動いているため、ニューヨーク時間など夜間の取引中にトラブルが起きても対応してもらえる24時間サポートは非常に心強い存在です。

- サポートの質: 口コミサイトなどで、サポートの対応が丁寧か、的確な回答が得られるかといった評判をチェックするのも参考になります。

安心して取引に集中するためにも、信頼できるサポート体制を備えたFX会社を選びましょう。

手数料・スプレッドが安いおすすめFX会社5選

ここまでの内容を踏まえ、手数料・スプレッドの観点からコストを抑えられ、かつ総合力にも優れたおすすめのFX会社を5社紹介します。各社の特徴を比較し、ご自身のトレードスタイルに最も合う会社を見つけるための参考にしてください。

※下記のスプレッド等の情報は、記事執筆時点の各社公式サイトの公表値を参照しています。実際の取引条件は変動する可能性があるため、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| FX会社名 | 米ドル/円スプレッド(原則固定) | 最低取引単位 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | 0.2銭 | 1,000通貨 | 業界最狭水準スプレッド、高機能ツール、大手ネット証券の安心感 |

| DMM FX | 0.2銭 | 1万通貨 | 業界最狭水準スプレッド、初心者向けツール、LINEでのサポート対応 |

| SBI FXトレード | 0.09銭〜 | 1通貨 | 圧倒的な少額取引対応、業界最狭水準スプレッド |

| みんなのFX | 0.2銭 | 1,000通貨 | 業界最狭水準スプレッド、高水準のスワップポイント、豊富なツール |

| 松井証券FX | 0.2銭 | 1通貨 | 1通貨からの少額取引、100円からの自動売買、老舗の信頼性 |

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高世界第1位(※)を長年記録するなど、多くのトレーダーから支持されている業界最大手の一つです。その最大の魅力は、業界最狭水準のスプレッドと、高機能な取引ツールの両立にあります。

(※Finance Magnates 2022年1月~2023年12月調査報告書に基づく。参照:GMOクリック証券公式サイト)

米ドル/円0.2銭(原則固定)をはじめ、主要通貨ペアで提示されるスプレッドは常にトップクラスの狭さを誇ります。取引コストを徹底的に抑えたいトレーダーにとって、非常に魅力的な環境です。

また、PC用の「はっちゅう君FX+」やスマホアプリ「GMOクリック FXneo」は、その機能性と使いやすさで定評があります。豊富なテクニカル指標や描画ツールを備え、スピーディーな発注も可能なため、初心者から上級者まで幅広い層のニーズに応えます。最低取引単位は1,000通貨から(南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1万通貨から)となっており、比較的少額からの取引も可能です。大手ネット証券グループとしての信頼性や盤石な経営基盤も、安心して資金を預けられる大きなポイントです。

② DMM FX

DMM FXは、初心者からの人気が非常に高いFX会社です。その理由は、業界最狭水準のスプレッドに加え、シンプルで直感的に操作できる取引ツールを提供している点にあります。

スプレッドはGMOクリック証券と並び、米ドル/円0.2銭(原則固定)など、非常に競争力のある水準です。取引コストを抑えられる点は大きなメリットです。取引ツールは、複雑な機能を削ぎ落とし、「分かりやすさ」を重視した設計になっています。PC版もスマホアプリも、初めてFXに触れる人でも迷うことなく操作できるでしょう。

さらに、DMM FXの大きな特徴として、LINEを通じた問い合わせに対応している点が挙げられます。電話やメールよりも気軽に質問できるため、初心者にとっては心強いサポート体制です。最低取引単位は1万通貨からと、他の少額対応の会社に比べるとややハードルは高いですが、ある程度の資金で始めたい方や、分かりやすいツールでコストを抑えて取引したい方におすすめです。

③ SBI FXトレード

SBI FXトレードの最大の強みは、なんといっても「1通貨」から取引が可能な点です。米ドル/円なら、わずか数円の証拠金でリアルトレードを始められます。これは、「まずは数百円からFXを試してみたい」「デモトレードではなく、リアルな緊張感で練習したい」という初心者にとって、これ以上ない環境と言えるでしょう。

さらに驚くべきは、そのスプレッドです。取引数量に応じてスプレッドが変動するユニークな体系を採用しており、1~1,000通貨の取引では米ドル/円のスプレッドが0.09銭(原則固定)と、他社を圧倒する狭さを実現しています。少額で取引するトレーダーにとっては、コスト面でも極めて有利です。

もちろん、取引量が増えても業界最狭水準のスプレッドは維持されます。SBIグループという金融大手の一角である安心感も魅力です。「とにかくリスクを抑えてFXの世界に足を踏み入れたい」という方には、最適な選択肢となるでしょう。

④ みんなのFX

「みんなのFX」は、トレイダーズ証券が提供するFXサービスで、スプレッドの狭さに加えて「スワップポイントの高さ」で非常に高い評価を得ています。

米ドル/円0.2銭(原則固定)など、スキャルピングやデイトレードにも適した狭いスプレッドを提供しつつ、メキシコペソ/円やトルコリラ/円といった高金利通貨ペアで業界最高水準のスワップポイントを提示することが多いのが特徴です。そのため、短期トレーダーからスワップ狙いの長期投資家まで、幅広いスタイルのトレーダーに対応できます。

また、通貨ペアの豊富さや、TradingViewのチャートが使える高機能な取引ツール、さらには100%システムで自動売買ができる「みんなのシストレ」など、多彩なサービスを展開している点も魅力です。コストを抑えつつ、様々な取引手法を試してみたいという欲張りなニーズに応えてくれるFX会社です。

⑤ 松井証券FX

老舗証券会社である松井証券が提供するFXサービスは、「安心感」と「革新性」を両立させているのが特徴です。SBI FXトレードと同様に、最低取引単位が1通貨となっており、数百円からの超少額取引が可能です。

スプレッドも米ドル/円0.2銭(原則固定)と業界最狭水準であり、コスト面でも他社に見劣りしません。特筆すべきは、100円から始められる自動売買サービスを提供している点です。簡単な設定でシステムに取引を任せられるため、「裁量取引は難しい」「忙しくてチャートを見る時間がない」という方でも、気軽にFXを始められます。

100年以上の歴史を持つ証券会社ならではの万全なサポート体制や、信頼性の高さも大きな魅力です。少額から安心してFXを始めたい、あるいは自動売買に興味があるという方に、特におすすめのFX会社です。

まとめ

本記事では、FX取引における手数料とコストの全貌について、多角的な視点から詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

FXの世界では「取引手数料無料」が一般的ですが、これはコストが全くかからないという意味ではありません。トレーダーが実質的に負担しているのは、売値と買値の差額である「スプレッド」であり、これがFX会社の主な収益源となっています。スプレッドは取引のたびに発生するため、その広さが取引成績に直接影響します。

また、FXのコストはスプレッドだけではありません。取引手数料、入出金手数料、口座維持手数料、ロスカット手数料、マイナススワップ、レバレッジ手数料といった、全部で7種類のコストが存在しうることを理解しておく必要があります。幸い、日本の多くのFX会社では、スプレッドとマイナススワップ以外の多くを無料としています。

これらのコストを賢く抑えるためには、以下の4つのポイントを実践することが有効です。

- 各種手数料(取引、ロスカット、入出金など)が無料のFX会社を選ぶ。

- 実質コストであるスプレッドが狭いFX会社を選ぶ。

- スプレッドが広がりやすい早朝や経済指標発表時を避けて取引する。

- 長期保有の場合は、マイナススワップの負担が小さい通貨ペアやFX会社を選ぶ。

しかし、手数料やスプレッドといったコスト面の安さだけでFX会社を選ぶのは早計です。表面的な数字の裏にある「手数料無料の適用条件」や「原則固定スプレッドの例外」、そして何より「約定力」といった、取引の質に関わる部分をしっかりと確認することが不可欠です。

最終的に、FXで成功を収めるためには、コストだけでなく、取引ツールの使いやすさ、最低取引単位、通貨ペアの豊富さ、スワップポイントの高さ、サポート体制の充実度といった要素を総合的に比較し、「自分の取引スタイルや目的に最も合ったFX会社」を見つけ出すことが何よりも重要です。

これからFXを始める方も、すでに始めている方も、本記事で得た知識を活用してご自身のコスト管理を見直し、より有利な環境で取引に臨んでみてください。まずは気になるいくつかのFX会社でデモトレードを試し、その操作性や機能を体感してみることから始めるのがおすすめです。