外国為替証拠金取引(FX)は、平日であれば24時間いつでも取引できる魅力的な金融商品です。しかし、時間帯によって市場の参加者や取引量が大きく異なり、それぞれに特有の値動きの「癖」が存在します。特に、私たち日本人にとって最も身近な「東京時間」は、他の市場にはない独特の特徴を持っています。

東京時間は、日中に取引したい方や、FXを始めたばかりの初心者にとって、非常に重要な取引時間帯です。値動きが比較的穏やかで、日本語での情報収集がしやすいというメリットがある一方で、特有の注意点や狙い目の時間帯も存在します。

この記事では、FXの「東京時間」について、その基本的な定義から、値動きの具体的な特徴、メリット・デメリット、さらには東京時間で成果を上げるための効果的なトレード戦略まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、東京時間という「地の利」を最大限に活かし、ご自身のトレードスタイルに合った戦略を立てられるようになるでしょう。

目次

FXの東京時間とは?

FXの「東京時間」という言葉は、特定の時間帯を指すトレーダー間の通称です。このセクションでは、その基本的な定義と、FX市場がなぜ24時間動いているのか、そして取引時間を考える上で欠かせない「夏時間」と「冬時間」の概念について詳しく解説します。

FX市場は24時間いつでも取引できる

FXの最も大きな特徴の一つは、株式市場のように取引所が閉まる時間がなく、平日であれば基本的に24時間いつでも取引が可能な点です。なぜこのようなことが可能なのでしょうか。

その理由は、FX市場が特定の取引所に存在するわけではなく、世界中の金融機関が相互に通貨を売買する「インターバンク市場」というネットワークを通じて成り立っているからです。そして、世界の各地域には、その地域の中心となる金融市場(外国為 Austausch市場)が存在します。

これらの市場は、地球の自転に伴って、次々と開場していきます。具体的には、ニュージーランドのウェリントン市場から始まり、オーストラリアのシドニー、日本の東京、シンガポール、香港といったアジアの市場が開きます。その後、ドイツのフランクフルト、イギリスのロンドンといった欧州市場へバトンが渡され、最後にアメリカのニューヨーク市場が開くという流れです。そしてニューヨーク市場が閉まる頃には、再びウェリントン市場が開く時間となり、これが月曜日の早朝から金曜日の深夜(日本時間では土曜日の早朝)まで、途切れることなく続きます。

この世界中の市場がリレー形式で開いていく仕組みによって、トレーダーは自分のライフスタイルに合わせて、いつでも好きな時間に取引に参加できます。例えば、日中仕事をしているサラリーマンは夜のロンドン・ニューヨーク時間に、夜勤が多い方や主婦の方は日中の東京時間に取引するといった選択が可能です。このように、取引時間の自由度が高いことが、FXが世界中の多くの人々を惹きつける理由の一つとなっています。

東京時間のコアタイムは日本時間の午前9時から午後3時

「東京時間」とは、一般的にアジア・オセアニア地域の市場が開いている時間帯全体を指しますが、その中でも特に取引が活発になる中心的な時間帯、すなわち「コアタイム」は、日本時間の午前9時から午後3時頃までです。

この時間帯がコアタイムとされる理由は、日本の株式市場(東京証券取引所)が開いており、銀行や証券会社、生命保険会社、輸出入企業といった多くの国内機関投資家や実需筋が、活発に為替取引を行うからです。特に、午前9時には多くの金融機関が業務を開始し、市場に流動性(取引量)が一気に供給されます。

| 時間帯(日本時間) | 市場の状況と特徴 |

|---|---|

| 午前7時~9時 | 早朝・準備時間:シドニー市場は開いているが、東京市場は本格稼働前。取引参加者が少なく、流動性が低い。スプレッド(売値と買値の差)が広がりやすい傾向があるため、取引には注意が必要。 |

| 午前9時~正午 | 東京時間(午前):東京市場が本格的にスタート。国内機関投資家が参入し、取引が活発化する。特に9時55分の「仲値」決定に向けて、実需筋の取引が集中し、独特の値動きを見せることがある。 |

| 正午~午後1時 | 昼休み:多くの市場参加者が昼休みに入るため、一時的に値動きが乏しくなる傾向がある。 |

| 午後1時~午後3時 | 東京時間(午後):午後の取引が開始されるが、午前中に比べると比較的落ち着いた値動きになることが多い。ただし、重要な経済指標の発表や要人発言があれば、相場が急変することもある。 |

| 午後3時~午後5時 | 東京時間終了後:東京市場の参加者が減少し始め、次のロンドン市場の開始を待つ「様子見ムード」が広がりやすい時間帯。 |

このように、一口に「東京時間」と言っても、時間帯によって市場の雰囲気は異なります。特に、取引が最も活発化する午前9時から正午までが、東京時間の値動きの特徴を掴む上で重要な時間帯と言えるでしょう。

夏時間と冬時間で欧米市場の開始時間が変わる

東京時間の取引を考える上で、欧米市場との関係性を無視することはできません。特に、ロンドン市場やニューヨーク市場が始まる時間は、世界の市場の雰囲気を一変させる重要なタイミングです。ここで注意が必要なのが、欧米の多くの国で導入されている「サマータイム(夏時間)」制度です。

サマータイム(米国ではDaylight Saving Time)とは、日照時間が長くなる夏の期間、時計の針を1時間進める制度のことです。これにより、日本との時差が1時間縮まるため、ロンドン市場やニューヨーク市場の取引開始・終了時間が日本時間で1時間早まります。

- 夏時間(サマータイム):通常、3月第2日曜日(米国)や3月最終日曜日(欧州)から、11月第1日曜日(米国)や10月最終日曜日(欧州)まで適用されます。

- 冬時間(標準時間):上記以外の期間です。

この夏時間と冬時間の切り替わりによって、FXの主要市場の取引時間は以下のように変化します。

| 市場 | 夏時間(日本時間) | 冬時間(日本時間) |

|---|---|---|

| 東京市場 | 9:00 – 18:00頃 | (変動なし) |

| ロンドン市場 | 16:00 – 翌1:00頃 | 17:00 – 翌2:00頃 |

| ニューヨーク市場 | 21:00 – 翌6:00頃 | 22:00 – 翌7:00頃 |

※上記は一般的な目安であり、厳密な時間はFX会社によって多少異なります。

この時間変更で特に重要なのは、市場が重なる時間帯(オーバーラップ)です。

- 東京時間とロンドン時間の重複:夏時間は16時~18時頃、冬時間は17時~18時頃。東京時間の穏やかな流れから、ロンドン勢の参入によってボラティリティ(価格変動率)が高まり始める時間帯です。

- ロンドン時間とニューヨーク時間の重複:夏時間は21時~翌1時頃、冬時間は22時~翌2時頃。世界最大と第2位の市場が重なるこの時間帯は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、一日で最も取引が活発になり、大きなトレンドが発生しやすくなります。

東京時間をメインに取引する場合でも、ロンドン市場が始まる夕方以降に相場の流れが大きく変わる可能性があることを常に意識しておく必要があります。ポジションを持ち越す際には、夏時間・冬時間を考慮した上で、リスク管理を徹底することが重要です。

世界の3大FX市場とそれぞれの取引時間

FX市場は24時間動いていますが、その中でも特に取引量が多く、世界経済に大きな影響力を持つのが「東京市場」「ロンドン市場」「ニューヨーク市場」の3つです。これらは「世界の3大市場」と呼ばれています。それぞれの市場の取引時間や特徴を理解することは、FXで勝つための基本戦略です。

| 市場名 | 主な取引時間(日本時間) | 特徴 | 主な通貨 |

|---|---|---|---|

| 東京市場 | 午前9時~午後6時頃 | 値動きが比較的穏やかで、レンジ相場になりやすい。仲値やゴトー日といった特有のアノマリーがある。 | 円(JPY)、豪ドル(AUD)、ニュージーランドドル(NZD) |

| ロンドン市場 | 午後4時~翌午前2時頃(冬時間+1h) | 世界最大の取引量を誇り、トレンドが発生しやすい。欧州通貨の取引が活発。 | ユーロ(EUR)、ポンド(GBP) |

| ニューヨーク市場 | 午後9時~翌午前6時頃(冬時間+1h) | 米国の重要な経済指標発表が多く、値動きが激しくなりやすい。投機的な動きも活発化する。 | 米ドル(USD) |

東京市場(アジア・オセアニア時間)

東京市場は、アジア・オセアニア地域の金融センターとして中心的な役割を担っています。日本時間の早朝にウェリントン(ニュージーランド)、シドニー(オーストラリア)市場が開き、その後、東京、香港、シンガポールと市場が連なっていきます。

- 取引時間(日本時間): 目安として午前8時頃から午後6時頃まで。コアタイムは前述の通り午前9時から午後3時です。

- 主な参加者: 日本の機関投資家(銀行、証券、生保など)、個人投資家、輸出入企業といった「実需筋」の取引が中心となります。また、オーストラリアや中国などアジア各国の金融機関も参加します。

- 取引が活発な通貨ペア: 日本円(JPY)が絡む通貨ペア、いわゆる「クロス円」(例: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY)の取引が活発です。また、地理的・経済的に関係の深いオーストラリアドル(AUD)やニュージーランドドル(NZD)もよく動きます。特に、USD/JPY(米ドル/円)、AUD/JPY(豪ドル/円)、NZD/JPY(ニュージーランドドル/円)は東京時間の主役と言えるでしょう。

- 値動きの特徴: 後述しますが、ロンドンやニューヨーク市場に比べて値動きが比較的穏やかで、一定の価格帯を行き来する「レンジ相場」になりやすい傾向があります。これは、投機的な取引よりも、企業の決済などの実需に基づいた取引が多いためと考えられています。ただし、日本の経済指標発表や日銀の金融政策発表、要人発言などがあると、相場が急変することもあります。

ロンドン市場(欧州時間)

ロンドンは歴史的に世界の金融センターであり、FX市場においても世界最大の取引量を誇ります。世界のFX取引の約4割がロンドン市場で行われていると言われるほど、その影響力は絶大です。

- 取引時間(日本時間): 夏時間は午後4時頃から翌午前1時頃、冬時間は午後5時頃から翌午前2時頃が目安です。

- 主な参加者: 欧州各国の銀行、ヘッジファンド、機関投資家など、多種多様なプレーヤーが参加します。特に、短期的な利益を狙う投機筋の動きが活発になるため、値動きが大きくなる傾向があります。

- 取引が活発な通貨ペア: ユーロ(EUR)やイギリスポンド(GBP)、スイスフラン(CHF)といった欧州通貨が主役です。特に、世界で最も取引量の多いEUR/USD(ユーロ/米ドル)や、値動きの激しさで知られるGBP/USD(ポンド/米ドル)、そしてEUR/JPY(ユーロ/円)、GBP/JPY(ポンド/円)などが活発に取引されます。

- 値動きの特徴: 東京時間の穏やかな雰囲気とは一変し、明確なトレンドが発生しやすくなります。流動性が一気に高まるため、ボラティリティも上昇します。東京時間で作られたレンジ相場をブレイクする(突き抜ける)動きが出やすいのもこの時間帯の特徴です。そのため、トレンドフォロー戦略(相場の流れに乗る手法)が有効になりやすいと言われています。

ニューヨーク市場(米国時間)

ニューヨーク市場は、世界経済の中心である米国の市場であり、ロンドンに次ぐ取引量を誇ります。世界の基軸通貨である米ドル(USD)の動向が、全ての通貨ペアに影響を与えます。

- 取引時間(日本時間): 夏時間は午後9時頃から翌午前6時頃、冬時間は午後10時頃から翌午前7時頃が目安です。

- 主な参加者: 米国の金融機関、ヘッジファンド、多国籍企業、そして中南米のプレーヤーなどが参加します。

- 取引が活発な通貨ペア: 基軸通貨である米ドルが絡む「ドルストレート」の通貨ペア(例: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)全般の取引が活発になります。

- 値動きの特徴: この時間帯は、米国の重要な経済指標(雇用統計、GDP、消費者物価指数など)や、連邦公開市場委員会(FOMC)の政策金利発表など、相場を大きく動かすイベントが目白押しです。指標発表の瞬間には、価格が数秒で数十pipsから100pips以上も動くことがあり、非常に投機的な値動きになりやすい時間帯です。

- ロンドン・NYの重複時間(ゴールデンタイム): 日本時間の夜10時~深夜2時頃(冬時間)は、ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる時間帯で、一日で最も流動性が高く、値動きが活発になります。世界中のトレーダーが注目するこの時間帯は、大きな利益を狙えるチャンスがある一方で、リスクも高まるため、特に注意が必要です。

これら3大市場の特徴を理解し、自分の取引スタイルやライフスタイルに合った時間帯を選ぶことが、FXで成功するための第一歩となります。

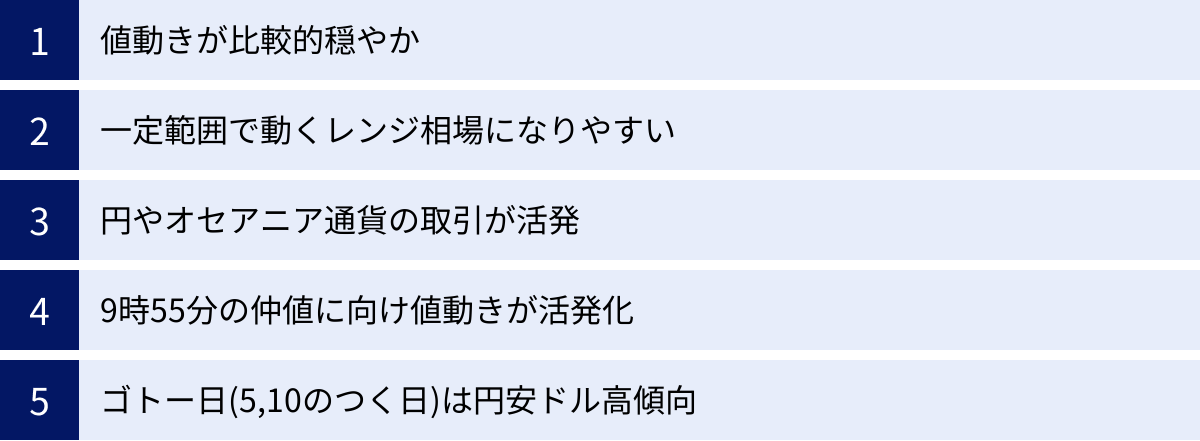

東京時間の値動きに見られる5つの特徴

東京時間は、ロンドン市場やニューヨーク市場とは異なる、いくつかのユニークな「癖」や特徴を持っています。これらの特徴を深く理解することで、東京時間ならではの戦略を立てることが可能になります。ここでは、特に重要な5つの特徴を掘り下げて解説します。

① 値動きが比較的穏やか

東京時間の最大の特徴は、ロンドンやニューヨークの時間帯に比べて値動きが穏やか(ボラティリティが低い)である点です。

これは、市場参加者の性質に起因します。東京時間の主役は、日本の輸出入企業などの実需筋や、比較的リスクを抑えた運用を行う機関投資家です。短期的な値ざやを狙う投機筋の参加が欧米市場に比べて少ないため、一方的な方向に価格が暴騰・暴落するような激しい動きは起こりにくい傾向があります。

この「穏やかさ」は、FX初心者にとっては大きなメリットです。

- 冷静な判断が可能: 値動きが速すぎると、焦ってしまい、根拠のないエントリーや損切りをしてしまう「パニックトレード」に陥りがちです。穏やかな相場では、チャートをじっくり分析し、計画通りの取引を行う時間的・精神的な余裕が生まれます。

- 大きな損失のリスクが低い: ボラティリティが低いということは、想定外の方向に価格が動いたとしても、損失額が限定的になりやすいことを意味します。これにより、一回の失敗で大きなダメージを受けるリスクを軽減できます。

ただし、この特徴はデメリットにもなり得ます。値動きが小さいということは、一度の取引で大きな利益(値幅)を狙うのが難しいということです。スキャルピングやデイトレードで大きなリターンを求めるトレーダーにとっては、物足りなく感じるかもしれません。東京時間は、大きな利益を狙うよりも、コツコツと小さな利益を積み重ねていくスタイルに適した市場と言えます。

② 一定の範囲で価格が動くレンジ相場になりやすい

値動きが穏やかであることと関連して、東京時間は明確なトレンドが発生しにくく、特定の価格帯(レンジ)の中を行ったり来たりする「レンジ相場」を形成しやすいという特徴があります。

レンジ相場とは、上値を抑える抵抗線(レジスタンスライン)と、下値を支える支持線(サポートライン)に挟まれたボックス圏内で価格が推移する状態を指します。東京時間では、市場を動かすほどの強力な材料が出にくいことや、実需筋の売買が特定の価格水準で拮抗(きっこう)することから、このような状態になりやすいのです。

この特徴は、特定のトレード戦略にとって非常に有利に働きます。それが「逆張り戦略」です。

- 逆張り戦略とは: 相場の流れとは逆の方向にポジションを持つ手法です。レンジ相場においては、価格がサポートラインに近づいたら「買い」、レジスタンスラインに近づいたら「売り」という取引を繰り返すことで、利益を狙います。

- 有効なテクニカル指標: RSIやストキャスティクスといった、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を示すオシレーター系のテクニカル指標が機能しやすいのも、レンジ相場が多い東京時間の特徴です。RSIが70%を超えたら「買われすぎ」と判断して売りを検討し、30%を割り込んだら「売られすぎ」と判断して買いを検討する、といった使い方が一般的です。

もちろん、いつまでもレンジ相場が続くわけではありません。重要な経済指標の発表などをきっかけに、レンジをどちらか一方に突き抜ける「レンジブレイク」が発生することもあります。そのため、逆張り戦略を行う際も、必ず損切り注文を設定し、想定外の動きに備えることが不可欠です。

③ 円やオセアニア通貨(豪ドル・NZドル)の取引が活発

東京時間は、その名の通り日本の市場が中心であり、地理的・時間的に近いアジア・オセアニア地域の経済活動が最も活発な時間帯です。そのため、日本円(JPY)、オーストラリアドル(AUD)、ニュージーランドドル(NZD)といった通貨が主役となります。

- 日本円(JPY): 日本の輸出入企業による決済や、国内投資家による取引が集中するため、USD/JPY(米ドル/円)をはじめとするクロス円通貨ペアの取引が活発になります。日本の経済指標や日銀の動向に最も敏感に反応する時間帯です。

- オーストラリアドル(AUD): オーストラリアは、鉄鉱石や石炭といった資源が豊富な国であり、最大の貿易相手国は中国です。そのため、東京時間に発表されることが多い中国の経済指標(製造業PMI、貿易収支など)に大きく影響を受けます。また、オーストラリア準備銀行(RBA)の金融政策発表もこの時間帯に行われることが多く、AUD関連の通貨ペアはボラティリティが高まる傾向があります。

- ニュージーランドドル(NZD): ニュージーランドは酪農製品などが主要な輸出品であり、経済構造がオーストラリアと似ています。そのため、NZDもAUDと同様に、中国経済の動向や、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)の金融政策に影響を受けます。AUDとNZDは相関性が高く、連動して動くことが多いのも特徴です。

これらの通貨ペア、特にAUD/JPYやNZD/JPYは、東京時間において比較的値動きが出やすいため、デイトレードの対象として人気があります。

④ 午前9時55分の「仲値」に向けて値動きが活発化する

東京時間には、他の市場には見られない「仲値(なかね)」という非常に特徴的なイベントがあります。これは、東京時間の値動きを理解する上で欠かせない要素です。

- 仲値とは: 金融機関が、その日の顧客(主に輸入企業など)との外国為替取引に適用する基準レートのことです。多くの金融機関では、日本時間の午前9時55分のレートを基準に仲値を決定します。

- なぜ値動きが活発化するのか: 輸入企業は、海外から商品を仕入れる際に、円を売って外貨(主に米ドル)を買う必要があります。この決済を仲値で行うため、仲値決定時間の午前9時55分に向けて、実需のドル買い・円売り注文が集中する傾向があります。

- 仲値に向けたアノマリー(経験則): この実需のドル買い需要を見越して、投機筋もそれに追随する動きを見せることがあります。その結果、午前9時過ぎから9時55分にかけて、USD/JPYがじりじりと上昇しやすいという経験則が生まれます。これを「仲値アノマリー」と呼びます。

ただし、これはあくまで「傾向」であり、必ずしも毎日上昇するわけではありません。輸出企業からのドル売り・円買い注文が多ければ、逆に価格が下落することもあります。また、市場全体の地合いが悪ければ(リスクオフムードが強ければ)、このアノマリーは機能しにくくなります。この仲値に向けた値動きを狙ったトレード手法も存在しますが、その背景にある需給関係を理解した上で、慎重に取り組む必要があります。

⑤ 5や10がつく「ゴトー日」は円安ドル高になりやすい

仲値と関連して、東京時間にはもう一つ有名なアノマリーがあります。それが「ゴトー日(五十日)」です。

- ゴトー日とは: 毎月5日、10日、15日、20日、25日、そして月末など、日付に5や10がつく日のことです。

- なぜ円安ドル高になりやすいのか: 日本の多くの企業では、これらの日を決済日に設定しています。特に輸入企業が海外への支払いのためにドルを調達するケースが多く、実需のドル買い・円売り需要が通常よりも高まる傾向にあります。

- ゴトー日と仲値の関係: このゴトー日のドル需要は、特に仲値の時間帯(午前9時55分)に集中します。そのため、ゴトー日の仲値にかけては、普段よりもUSD/JPYが上昇しやすいというアノマリーが存在します。

この「ゴトー日アノマリー」は、多くのトレーダーに知られていますが、仲値アノマリーと同様に、100%確実なものではありません。市場の状況や他の要因によっては、全く逆の動きをすることもあります。しかし、東京時間の取引戦略を立てる上で、こうした市場参加者の需給が集中しやすい日や時間帯を意識しておくことは、非常に重要です。ゴトー日という「癖」を知っているかどうかで、相場を見る解像度が変わってくるでしょう。

東京時間にFX取引をする2つのメリット

FXの取引時間帯を選ぶ際には、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解することが重要です。特に東京時間は、日本のトレーダーにとって多くの利点があります。ここでは、東京時間に取引を行う主な2つのメリットについて詳しく解説します。

① 値動きが緩やかで初心者でも取引しやすい

FXを始めたばかりの初心者が最も恐れることの一つが、予期せぬ価格の急騰・急落によって大きな損失を出してしまうことです。その点、東京時間はロンドン市場やニューヨーク市場に比べて値動きが比較的穏やかであるため、初心者にとって非常に取り組みやすい市場環境と言えます。

値動きが緩やかであることの具体的なメリットは以下の通りです。

- 精神的な余裕が生まれる:

ロンドン・ニューヨーク時間のように、数秒で価格が大きく変動するような激しい相場では、冷静な判断を下すのが難しくなります。特に初心者の場合、価格の動きに一喜一憂してしまい、本来のトレードプランとは異なる感情的な売買(「飛び乗り」や「狼狽売り」)をしてしまいがちです。一方、東京時間の穏やかな値動きの中では、チャートをじっくりと分析し、エントリーや決済のタイミングを落ち着いて考える時間的余裕があります。これにより、根拠に基づいた論理的なトレードを実践しやすくなります。 - リスク管理がしやすい:

ボラティリティ(価格変動率)が低いということは、もしエントリー後に相場が逆行したとしても、損失が急激に拡大するリスクが相対的に低いことを意味します。例えば、損切りラインを設定する際に、適切なラインまで価格が到達する前にパニックになって損切りしてしまう、といった失敗を減らすことができます。計画通りの損切りを実行しやすく、リスク管理の基本を学ぶ練習の場として最適です。 - テクニカル分析が機能しやすい傾向:

東京時間では、大きなトレンドよりもレンジ相場が形成されやすいという特徴があります。このような相場では、サポートライン(支持線)やレジスタンスライン(抵抗線)といった水平線や、RSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標が比較的機能しやすいと言われています。テクニカル分析の基本的な使い方を学び、その有効性を実感する上で、東京時間は非常に適した環境です。

もちろん、穏やかな相場でも、重要な経済指標の発表などがあれば価格が急変することもあります。しかし、全体的な傾向として、他の市場よりも落ち着いて取引に臨めることは、FXのスキルと経験を安全に積み重ねていきたい初心者にとって、何よりのメリットと言えるでしょう。

② 日本語で経済ニュースなどの情報を集めやすい

FX取引で成功するためには、テクニカル分析だけでなく、相場の背景にある経済情勢を理解するファンダメンタルズ分析も重要です。その点において、東京時間は日本のトレーダーにとって情報収集の面で圧倒的なアドバンテージがあります。

- 日本の経済情報をリアルタイムで入手可能:

東京時間には、日本の国内総生産(GDP)、消費者物価指数(CPI)、鉱工業生産指数、失業率といった、円相場に影響を与える重要な経済指標が発表されます。これらのニュース速報や専門家による解説は、テレビ、新聞、インターネットなど、あらゆるメディアでリアルタイムに日本語で報じられます。英語のニュースサイトを必死に翻訳する必要なく、発表と同時にその内容や市場への影響を正確に理解できることは、大きな強みです。 - 日銀の金融政策を直接確認できる:

日本銀行(日銀)が開催する金融政策決定会合の結果や、その後の総裁記者会見は、円相場の方向性を決定づける最重要イベントです。これらの発表や会見も当然、日本語で行われます。総裁の発言の微妙なニュアンスや行間を読む上でも、母国語である日本語で直接情報を得られるメリットは計り知れません。 - アジア・オセアニア地域の情報も比較的得やすい:

東京時間は、地理的に近い中国、オーストラリア、ニュージーランドの経済活動が活発な時間帯です。これらの国々の経済指標や金融政策も、日本のニュースメディアで重点的に報じられることが多く、日本語での情報収集が比較的容易です。特に、豪ドルやNZドルを取引する際には、この情報収集のしやすさが有利に働きます。

ロンドン時間やニューヨーク時間では、欧州中央銀行(ECB)や米連邦準備制度理事会(FRB)の議長会見など、重要な情報が英語で発信されます。もちろん翻訳されたニュースもすぐに出回りますが、速報性や情報の正確性、ニュアンスの理解度においては、やはり母国語で直接情報を得るのとは差が出てしまいます。情報戦とも言えるFXの世界において、情報収集のハンディキャップがないことは、東京時間で取引する際の強力な追い風となるでしょう。

東京時間にFX取引をする際のデメリットと注意点

多くのメリットがある東京時間ですが、一方でデメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解せずに取引を始めると、「思ったように利益が出ない」「予期せぬコストがかかった」といった事態に陥りかねません。ここでは、東京時間の取引における2つの主要なデメリットと注意点を解説します。

値動きが小さく大きな利益は狙いにくい

東京時間の最大のメリットである「値動きの穏やかさ」は、同時に最大のデメリットにもなり得ます。ボラティリティ(価格変動率)が低いということは、一度の取引で得られる利益(pips)も小さくなる傾向があることを意味します。

- トレンドフォロー戦略には不向きな場合が多い:

FXの代表的な戦略の一つに、大きなトレンドの波に乗って利益を伸ばす「トレンドフォロー」があります。しかし、東京時間は明確なトレンドが発生しにくく、レンジ相場になりやすいため、この戦略が機能しにくい場面が多くなります。せっかくトレンドの初動を捉えたと思っても、すぐに失速してしまい、利益を伸ばす前に反転してしまう、といった経験をするかもしれません。 - デイトレードやスキャルピングでの収益性の限界:

一日に何度も取引を繰り返すデイトレードやスキャルピングでは、一回あたりの値幅(利益)が小さくても、取引回数を重ねることで利益を積み上げていきます。しかし、東京時間の低いボラティリティの中では、狙える値幅自体が非常に限定的になります。例えば、ロンドン時間であれば数十pipsを狙えるような場面でも、東京時間では数pips~十数pips程度しか動かない、ということも珍しくありません。そのため、取引の難易度に対して、得られるリターンが見合わないと感じるトレーダーも少なくありません。 - 取引スタイルとの相性:

もしあなたが、少ない取引回数で大きな利益を狙いたい「スイングトレーダー」や、活発な値動きの中でダイナミックに利益を追求したいタイプの「デイトレーダー」であれば、東京時間は物足りなく感じる可能性が高いでしょう。東京時間は、大きなホームランを狙うのではなく、着実なヒットを積み重ねていくスタイルのトレーダーに向いています。この特性を理解し、自分の目標リターンと照らし合わせて、取引時間帯を選択することが重要です。

早朝は取引量が少なくスプレッドが広がりやすい

FXは平日24時間取引可能ですが、すべての時間帯で同じように快適に取引できるわけではありません。特に注意が必要なのが、東京市場が本格的に始まる前の早朝の時間帯(日本時間で午前6時~8時頃)です。

- なぜスプレッドが広がるのか?:

スプレッドとは、通貨を売るときの価格(BID)と買うときの価格(ASK)の差のことで、トレーダーにとっての実質的な取引コストになります。このスプレッドの幅は、市場の流動性(取引量)に大きく左右されます。 - 流動性が高い(取引量が多い)状態: 買いたい人と売りたい人がたくさんいるため、取引が成立しやすく、スプレッドは狭くなる傾向があります。

- 流動性が低い(取引量が少ない)状態: 買いたい人・売りたい人がまばらなため、取引が成立しにくく、FX会社はリスクをヘッジするためにスプレッドを広げざるを得なくなります。

日本時間の早朝は、前日のニューヨーク市場が閉まり、オセアニア市場(ウェリントン、シドニー)は開いているものの、まだ世界の主要な市場参加者が少ない「真空地帯」のような時間です。このため、市場全体の流動性が極端に低下し、スプレッドが通常時の数倍から数十倍にまで広がることがあります。

- スプレッド拡大のリスク:

- 取引コストの増大: スプレッドが広い状態でエントリーすると、その時点で大きなマイナスからのスタートとなり、利益を出すためのハードルが非常に高くなります。

- 意図しないロスカット: ポジションを保有している場合、スプレッドの拡大によって一時的に評価損が膨らみ、意図せず損切り(ロスカット)のラインに達してしまうリスクがあります。これは「早朝のスプレッド狩り」とも呼ばれ、多くのトレーダーが経験する失敗の一つです。

- 対策:

流動性が低い早朝の時間帯(特に月曜日の窓開け直後)は、原則として取引を避けるのが賢明です。デイトレードやスキャルピングを行う場合は、少なくとも東京市場が本格的に動き出す午前9時以降まで待つことをお勧めします。また、ポジションを週末に持ち越す(週またぎ)場合は、月曜早朝のスプレッド拡大と、それに伴う価格の急変(窓開け)のリスクを十分に考慮し、証拠金に余裕を持たせた運用を心がける必要があります。

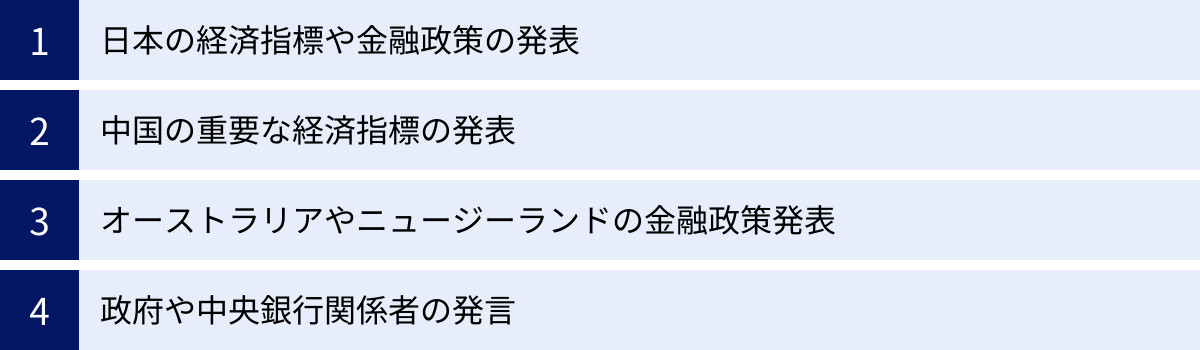

東京時間の取引で特に注意すべき経済イベント

穏やかな値動きが特徴の東京時間ですが、特定の経済イベントが発表される際には、相場が急変する可能性があります。これらのイベントの時間帯を事前に把握し、警戒しておくことは、無用な損失を避けるために不可欠です。ここでは、東京時間の取引で特に注意すべき4つの主要な経済イベントについて解説します。

日本の経済指標や金融政策の発表

当然ながら、東京時間は日本の経済動向に最も敏感に反応します。特に以下の発表は、円相場を大きく動かす要因となるため、必ずチェックしておきましょう。

- 主要な経済指標:

- 全国消費者物価指数 (CPI): インフレの動向を示す最重要指標の一つ。予想との乖離が大きい場合、日銀の金融政策への思惑に繋がり、相場が動きます。(発表時間:午前8時30分)

- 国内総生産 (GDP) 速報値: 国の経済成長率を示す指標。景気の良し悪しを判断する上で重視されます。(発表時間:午前8時50分)

- 鉱工業生産指数: 製造業の生産活動の動向を示し、景気の先行指標として注目されます。(発表時間:午前8時50分)

- 失業率・有効求人倍率: 雇用の状況を示し、個人消費や景気の先行きを占う上で重要です。(発表時間:午前8時30分)

- 日銀短観 (全国企業短期経済観測調査): 企業の景況感を示すアンケート調査。市場の注目度が非常に高い指標です。(発表時間:午前8時50分)

- 日本銀行 (日銀) の金融政策決定会合:

東京時間における最重要イベントです。通常、年8回開催され、政策金利や資産買い入れ方針などが決定されます。 - 発表時間: 会合最終日の昼頃(時間は不定)に結果が公表されます。

- 総裁記者会見: 結果公表後、午後3時30分から日銀総裁の記者会見が行われます。会見での発言内容、特に将来の金融政策に関するヒント(フォワードガイダンス)に市場は敏感に反応し、円相場が大きく変動することがあります。

これらの発表時間前後では、値動きが荒くなり、スプレッドも広がりやすくなるため、特に初心者のうちは取引を控えるのが賢明です。「急がば回れ」の精神で、相場が落ち着くのを待ってからエントリーを検討しましょう。

中国の重要な経済指標の発表

現代の世界経済において、中国の存在感は無視できません。世界第2位の経済大国である中国の景気動向は、世界中の市場のリスクセンチメント(市場参加者の心理)に大きな影響を与えます。特に、地理的・経済的に結びつきの強いオーストラリアや日本にとって、中国の経済指標は極めて重要です。

- なぜ中国の指標が重要か?:

- オーストラリアへの影響: 中国はオーストラリアにとって最大の貿易相手国であり、鉄鉱石などの資源を大量に輸入しています。そのため、中国の景気が減速すると、オーストラリアの輸出が減少し、豪ドル(AUD)が売られる傾向があります。

- 世界経済への影響: 中国経済の動向は、世界的な株価や商品価格にも影響を与え、市場全体の「リスクオン(投資家がリスクを取る姿勢)」「リスクオフ(投資家がリスクを避ける姿勢)」の流れを左右します。

- 注目すべき中国の経済指標:

- 国内総生産 (GDP): 経済成長率を示す最重要指標。(発表時間:日本時間午前11時頃)

- 製造業購買担当者景気指数 (PMI): 製造業の景況感を示す先行指標。国家統計局と財新(Caixin)から発表される2種類があり、両方とも注目されます。(発表時間:日本時間午前10時~11時頃)

- 貿易収支: 輸出入の動向を示し、世界経済との関わりを測る上で重要です。

これらの指標は、豪ドル/円(AUD/JPY)や豪ドル/米ドル(AUD/USD)だけでなく、市場全体の雰囲気を変える力を持っているため、東京時間のトレーダーは必ず発表時間を把握しておく必要があります。

オーストラリアやニュージーランドの金融政策発表

東京時間では、オセアニア通貨である豪ドル(AUD)とニュージーランドドル(NZD)が活発に取引されます。これらの通貨ペアを取引する上で、両国の中央銀行の動向は絶対にチェックしなければなりません。

- オーストラリア準備銀行 (RBA) の金融政策理事会:

原則として毎月第1火曜日(1月を除く)に開催され、日本時間の午後12時30分(夏時間)または午後1時30分(冬時間)に政策金利が発表されます。発表の瞬間、AUD関連の通貨ペアは非常に大きく変動します。 - ニュージーランド準備銀行 (RBNZ) の金融政策会合:

年に7回開催されます。発表時間は会合によって異なりますが、多くは日本時間の午前10時頃です。RBNZは、他の主要国に先駆けて利上げや利下げを行うことがあるため、市場の注目度は非常に高いです。

これらの金融政策発表は、該当通貨を取引していなくても、市場全体のボラティリティを高める要因となります。特に、市場の予想と異なる「サプライズ」があった場合は、相場が荒れるため、細心の注意が必要です。

政府や中央銀行関係者の発言

経済指標や金融政策の発表だけでなく、政府や中央銀行の要人による発言(いわゆる「要人発言」)も、相場を急変させる大きな要因です。

東京時間で特に注意すべきは、以下の人物の発言です。

- 日本の財務大臣・財務官: 為替相場を管轄する財務省のトップです。特に、急激な円安や円高が進行した際に発せられる「為替介入」を示唆する発言(「あらゆる措置を排除しない」「行き過ぎた動きには断固たる措置」など)は、相場の流れを一変させるほどのインパクトがあります。

- 日本銀行総裁・審議委員: 金融政策の方向性に関する発言は、常に市場の注目を集めます。定例会見だけでなく、国会での答弁や講演会など、あらゆる場面での発言が材料視されます。

これらの発言は、決まった時間に発表される経済指標とは異なり、いつ飛び出してくるか予測が困難です。ニュース速報などを常にチェックできる体制を整えておくとともに、予期せぬ急変に備えて、常に損切り注文を設定しておくことが極めて重要になります。

東京時間の取引におすすめの通貨ペア3選

東京時間の特性を活かして効率的に取引するためには、通貨ペアの選択が非常に重要です。値動きが比較的穏やかな中でも、ある程度の変動があり、かつ情報収集がしやすい通貨ペアを選ぶのがポイントです。ここでは、東京時間の取引に特におすすめの3つの通貨ペアを紹介します。

① 米ドル/円 (USD/JPY)

USD/JPYは、東京時間で取引する上で最もスタンダードかつ、初心者にもおすすめの通貨ペアです。その理由は多岐にわたります。

- 圧倒的な情報量と馴染みやすさ:

米ドルと日本円のペアであるため、日本のニュースで最も頻繁に取り上げられます。日米両国の経済ニュースや金融政策に関する情報を日本語で容易に入手でき、ファンダメンタルズ分析が行いやすいのが最大のメリットです。私たち日本人にとって最も身近な為替レートであり、値動きの感覚を掴みやすいでしょう。 - 狭いスプレッドと高い流動性:

USD/JPYは世界でも有数の取引量を誇るメジャー通貨ペアです。そのため、ほとんどのFX会社でスプレッド(取引コスト)が最も狭く設定されています。取引コストを低く抑えられることは、特に取引回数が多くなりがちなデイトレードにおいて大きなアドバンテージとなります。また、流動性が高いため、大きなロットで注文してもスリッページ(注文価格と約定価格のズレ)が起きにくいのも魅力です。 - 東京時間特有のアノマリーが機能しやすい:

前述した「仲値(午前9時55分)」や「ゴトー日(5や10のつく日)」のアノマリーは、主にUSD/JPYの実需の取引(輸入企業のドル買いなど)によって引き起こされます。これらの東京時間ならではの「癖」を利用したトレード戦略を試すには、まさにうってつけの通貨ペアです。 - 注意点:

比較的穏やかな値動きが特徴ですが、日銀の金融政策発表や政府・日銀の要人発言、米国の重要な経済指標発表時には、他のどの通貨ペアよりも激しく変動する可能性があります。これらのイベント時には特に注意が必要です。

② 豪ドル/円 (AUD/JPY)

AUD/JPYは、東京時間において適度なボラティリティがあり、デイトレードの対象として非常に人気のある通貨ペアです。

- 東京時間に値動きが出やすい:

オーストラリアと日本の時差は小さく、両国の経済活動が活発な時間帯が重なります。そのため、東京時間でも比較的しっかりとした値動きが期待できます。USD/JPYが動意に乏しいレンジ相場にある時でも、AUD/JPYは独自の材料で動いていることがあるため、取引の選択肢が広がります。 - 中国経済の動向に敏感に反応:

オーストラリアの最大の貿易相手国は中国であるため、AUDは「中国の代理通貨」とも呼ばれます。東京時間中に発表されることが多い中国の経済指標(PMIなど)の結果を受けて、AUD/JPYが大きく動くことが頻繁にあります。この特性を理解していれば、中国の指標発表を狙ったトレードも可能です。 - 資源国通貨としての特性:

オーストラリアは鉄鉱石や石炭などを輸出する資源国です。そのため、AUDの価値は、これらの資源価格の動向にも影響を受けます。世界経済が好調で資源需要が高まるとAUDは買われやすく(リスクオン)、逆に景気後退懸念が強まると売られやすい(リスクオフ)という特徴があります。このため、世界的な株価の動きとも相関性が高い傾向があります。 - 注意点:

資源国通貨かつリスクセンチメントに敏感なため、世界的な金融危機や地政学リスクが高まった際には、急落するリスクがあります。また、USD/JPYに比べるとスプレッドが広い傾向にあるため、取引コストを考慮した上でトレード戦略を立てる必要があります。

③ ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)

NZD/JPYは、AUD/JPYと似た特徴を持ちますが、よりボラティリティが高くなることもある玄人好みの通貨ペアです。AUD/JPYとセットで監視することをおすすめします。

- AUD/JPYとの高い相関性:

ニュージーランドもオーストラリアと同様、中国との経済的な結びつきが強く、酪農製品などを輸出する資源国(コモディティ通貨)です。そのため、NZD/JPYはAUD/JPYと非常に似た値動き(高い相関性)をする傾向があります。両方のチャートを比較し、動きが先行している方や、より明確なサインが出ている方を選択するといった使い方ができます。 - 金融政策への注目度が高い:

ニュージーランド準備銀行(RBNZ)は、主要国の中でも比較的早い段階で金融政策の変更(利上げ・利下げ)に踏み切ることがあります。そのため、RBNZの金融政策会合は市場の注目度が高く、発表時にはNZD関連通貨ペアが大きく変動します。 - ボラティリティの高さ:

AUD/JPYよりも取引量が少ないため、時にボラティリティがより高くなることがあります。これは大きな利益を狙えるチャンスであると同時に、リスクも高まることを意味します。値動きの激しさに対応できる中~上級者向けの通貨ペアと言えるかもしれません。 - 注意点:

流動性がAUD/JPYよりも低いため、スプレッドはさらに広くなる傾向があります。また、突発的なニュースに対して価格が大きく飛びやすい(窓を開けやすい)というリスクも考慮しておく必要があります。まずはAUD/JPYの取引に慣れてから、次のステップとして挑戦してみるのが良いでしょう。

東京時間におすすめのトレード手法

東京時間の「レンジ相場になりやすい」「仲値のアノマリーがある」といった特徴を活かすことで、効果的なトレード戦略を立てることができます。ここでは、東京時間で特に有効とされる3つの代表的なトレード手法を具体的に解説します。

レンジ相場を狙った逆張り戦略

東京時間の最も典型的な特徴である「レンジ相場」を攻略するための王道的な手法が「逆張り戦略」です。これは、相場の過熱感を利用して、流れとは逆の方向にエントリーする手法です。

- 手法の概要:

一定の価格帯(レンジ)で相場が推移していることを見極め、価格がレンジの上限(レジスタンスライン)に近づいたら「売り」、レンジの下限(サポートライン)に近づいたら「買い」でエントリーします。そして、価格がレンジの中央や反対側のラインまで戻ってきたところで利益を確定します。 - 具体的な手順:

- レンジの特定:

まず、チャート上で意識されている高値と安値を見つけ、水平な線を引いてレジスタンスラインとサポートラインを特定します。少なくとも2~3回、価格がそのラインで反発していることを確認できると、信頼性が高まります。 - テクニカル指標の活用:

エントリーの精度を高めるために、オシレーター系のテクニカル指標を併用します。- RSI (相対力指数): 70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断します。レジスタンスライン付近でRSIが70%を超えたら売りのサイン、サポートライン付近でRSIが30%を割り込んだら買いのサイン、といったように使います。

- ストキャスティクス: %Kと%Dの2本の線を使います。80%以上で「買われすぎ」、20%以下で「売られすぎ」と判断し、RSIと同様にエントリーの根拠とします。

- エントリーとエグジット:

- エントリー: サポートライン付近で買い、レジスタンスライン付近で売ります。ラインにタッチした瞬間にエントリーするのではなく、反発してローソク足が確定したのを確認してから入る方が「ダマシ」を避けやすくなります。

- 利益確定 (利確): レンジの中央付近、または反対側のラインの手前を目標にします。欲張りすぎず、着実に利益を確保することが重要です。

- 損切り: 必ず設定します。買いで入った場合はサポートラインを明確に下抜けした価格、売りで入った場合はレジスタンスラインを明確に上抜けした価格に置きます。レンジブレイクに備えることが、逆張り戦略で生き残るための絶対条件です。

- 注意点:

この手法は、明確なトレンドが発生している相場では機能しません。あくまでレンジ相場であることが大前提です。ロンドン市場が始まる夕方以降はトレンドが発生しやすくなるため、それまでにポジションを手仕舞うのが基本です。

仲値の時間帯を狙った順張り戦略(仲値トレード)

東京時間特有のアノマリーである「仲値」を利用したトレード手法です。これは、午前9時55分の仲値決定に向けてUSD/JPYが上昇しやすいという傾向に乗る「順張り戦略」です。

- 手法の概要:

午前9時過ぎから、実需のドル買い需要を見越してUSD/JPYを買いでエントリーし、仲値が決定する9時55分直前に決済して利益を狙います。非常に短時間で完結するスキャルピングに近い手法です。 - 具体的な手順:

- 市場環境の確認:

まず、その日の市場全体の地合いを確認します。ゴトー日であるか、米国市場がリスクオンの雰囲気で引けているか、など、ドル買いが入りやすい環境であるかをチェックします。地合いが悪い場合は、このアノマリーが機能しない可能性が高いため、見送るのが賢明です。 - エントリータイミング:

東京市場がオープンして少し落ち着いた、午前9時15分~30分頃がエントリーの一つの目安です。市場の初動を見極めてから、上昇の兆しが見えたところで買いで入ります。 - 決済タイミング:

仲値が決定する直前の午前9時53分~54分頃には、必ずポジションを決済します。9時55分を過ぎると、需給が一巡して価格が急落するリスクがあるため、欲張らずに時間で区切って決済することが重要です。 - 損切り:

エントリー後、想定に反して価格が下落した場合に備え、エントリー価格の少し下に損切り注文を置いておきます。

- 注意点:

この手法はあくまで「アノマリー(経験則)」に過ぎず、100%成功するものではありません。特に、輸出企業のドル売りが多い日や、市場全体が極端なリスクオフムードの日は、逆に下落することもあります。毎日使える手法ではなく、条件が整った日だけを狙うというスタンスが重要です。

レンジブレイクを狙った順張り戦略

東京時間に形成されたレンジ相場は、永遠に続くわけではありません。ロンドン市場の開始や、重要な経済指標の発表などをきっかけに、レンジをどちらか一方に突き抜ける「レンジブレイク」が発生します。この動きの初動を捉えるのが「レンジブレイク戦略」です。

- 手法の概要:

長く続いたレンジ相場のサポートラインまたはレジスタンスラインを価格が明確にブレイク(突破)したのを確認し、その方向に追随してエントリーする順張り手法です。大きなトレンドの発生を捉えることができれば、大きな利益が期待できます。 - 具体的な手順:

- 明確なレンジの確認:

まずは、信頼性の高いサポートラインとレジスタンスラインによって形成された、明確なレンジ相場であることを確認します。レンジの期間が長いほど、ブレイクした際のエネルギーは大きくなる傾向があります。 - ブレイクの確認(ダマシの見極め):

レンジブレイクで最も注意すべきは「ダマシ(フェイクアウト)」です。価格が一度ラインを抜けたかのように見せかけて、すぐにレンジ内に戻ってしまう現象です。ダマシを避けるためには、以下の点を確認します。- ローソク足の確定を待つ: ラインをブレイクしたローソク足が、ラインの外側で「確定」するのを待ちます。ヒゲだけで抜けた場合はダマシの可能性が高いです。

- 出来高の確認: ブレイクした際に、取引量(出来高)が急増しているかを確認します。出来高を伴ったブレイクは、本物である可能性が高いです。

- エントリーとエグジット:

- エントリー: ブレイクが本物であると判断できたら、その方向に順張りでエントリーします。ブレイクした直後に飛び乗るのではなく、一度価格がブレイクしたラインまで戻ってくる「リターンムーブ」を待ってからエントリーすると、よりリスクを抑えられます。

- 利益確定: ブレイク後のトレンドがある程度伸びたところで利益を確定します。目標値としては、レンジの値幅と同じ分だけ価格が伸びたところが一つの目安になります。

- 損切り: ブレイクがダマシで、価格が再びレンジ内に戻ってきてしまった場合に備え、ブレイクしたラインの内側に損切り注文を置きます。

- 注意点:

この手法は、東京時間の後半からロンドン時間の序盤にかけて、市場の雰囲気が変わりやすいタイミングで有効になることが多いです。東京時間中に重要な指標発表がある場合も、その前後が狙い目となります。

東京時間の取引で成功確率を上げるためのコツ

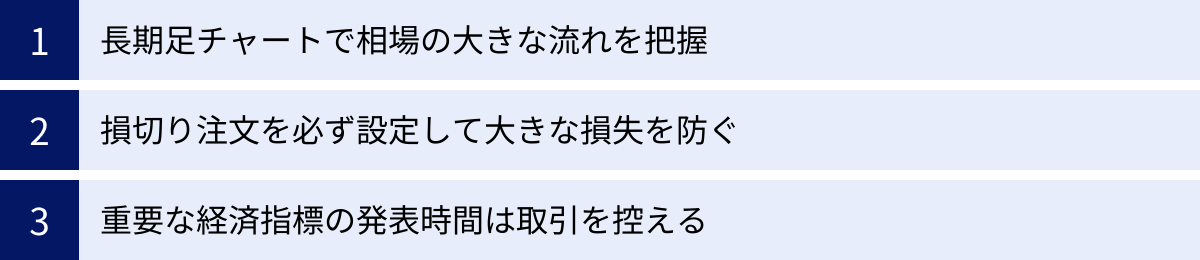

東京時間の特徴を活かした手法を実践するだけでなく、いくつかの基本的なコツを組み合わせることで、取引の成功確率をさらに高めることができます。ここでは、初心者から中級者まで、すべてのトレーダーが意識すべき3つの重要なコツを紹介します。

長期足チャートで相場の大きな流れを把握する

東京時間の取引では、5分足や15分足といった短期足のチャートを中心に分析することが多くなります。しかし、短期的な値動きだけに目を奪われていると、相場全体の大きな方向性を見失ってしまう危険があります。いわゆる「木を見て森を見ず」の状態です。

- マルチタイムフレーム分析の重要性:

これを防ぐために有効なのが「マルチタイムフレーム分析」です。これは、複数の異なる時間軸のチャートを同時に確認し、相場を立体的に捉える分析手法です。 - 長期足(日足、4時間足): まず、日足や4時間足といった長期足のチャートで、現在の相場が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、あるいは大きなレンジ相場なのかという「森」全体を把握します。大きなトレンドの方向性を確認することで、どちらの方向に優位性があるのかを判断できます。

- 短期足(1時間足、15分足): 次に、1時間足や15分足といった短期足のチャートで、具体的なエントリーや決済のタイミングという「木」を探します。

- 具体的な活用例:

例えば、日足で明確な上昇トレンドが発生しているとします。この場合、15分足で東京時間特有のレンジ相場が形成されていても、基本的には「買い」方向でエントリーチャンスを探す方が、成功の確率が高まります。レンジの下限(サポートライン)からの逆張り買いを狙ったり、レンジを上にブレイクしたタイミングでの順張り買いを狙ったりするなど、長期的な流れに沿った取引を心がけることで、不意なトレンド発生による大きな損失を避けやすくなります。

短期的な戦略を立てる前には、必ず長期足で環境認識を行う。 この一手間を加えるだけで、トレードの安定性は格段に向上します。

損切り注文を必ず設定して大きな損失を防ぐ

これは東京時間に限らず、FX取引における鉄則中の鉄則ですが、値動きが穏やかな東京時間では特に油断しがちになるため、改めて強調します。どのような取引手法を用いるにせよ、新規注文と同時に必ず損切り(ストップロス)注文を設定する習慣を徹底してください。

- なぜ損切りが重要なのか?:

- 損失の限定: 損切りは、もし相場が自分の予測と反対の方向に動いた場合に、損失をあらかじめ決めておいた許容範囲内に抑えるための、唯一にして最強の「保険」です。

- 精神的な安定: 損失がどこまで膨らむか分からないという不安は、冷静な判断力を奪います。損切り注文を入れておくことで、「最悪でもこの損失で済む」という安心感が生まれ、次のトレードに冷静に臨むことができます。

- 予期せぬ急変への備え: 東京時間は穏やかとはいえ、要人発言や突発的なニュース、自然災害など、予測不可能な要因で相場が急変するリスクは常に存在します。損切り注文がなければ、こうした事態に巻き込まれた際に、一瞬で資金の大部分を失う可能性があります。

- 損切りの設定方法:

損切り注文は、感情ではなく、テクニカル的な根拠に基づいて設定します。 - 逆張り戦略の場合: サポートラインで買ったなら、その少し下に。レジスタンスラインで売ったなら、その少し上に設定します。

- 順張り戦略の場合: ブレイクアウトで買ったなら、直近の安値の下に。ブレイクダウンで売ったなら、直近の高値の上に設定します。

「もう少し待てば戻るかもしれない」という希望的観測で損切りをためらうのが、最も危険な行為です。損切りは失敗ではなく、次のチャンスのために資金を守るための必要経費と捉え、機械的に実行することが、市場で長く生き残るための秘訣です。

重要な経済指標の発表時間は取引を控える

東京時間には、日本、中国、オーストラリアなどの重要な経済指標が発表されます。これらの時間は、相場が大きく動くチャンスでもありますが、同時に非常に高いリスクを伴います。特にFX初心者のうちは、重要な経済指標の発表前後での取引は積極的に避けることを強くお勧めします。

- 指標発表時のリスク:

- 価格の乱高下: 指標の結果が市場の予想と大きく異なった場合、価格は上下に激しく乱高下します。どちらの方向に動くか予測することは極めて困難であり、ギャンブル的な取引になりがちです。

- スプレッドの拡大: 発表の瞬間は、市場の流動性が一時的に低下し、スプレッドが通常時の数倍以上に広がります。これにより、不利な価格で約定したり、意図せず損切りされたりするリスクが高まります。

- スリッページの発生: 注文した価格と実際に約定した価格が大きく乖離する「スリッページ」が発生しやすくなります。これにより、想定以上の損失を被る可能性があります。

- 賢明な立ち回り方:

経済指標カレンダーを事前にチェックし、発表の少なくとも15分前には保有しているポジションを決済し、発表後、相場が落ち着くまではノーポジションで様子を見るのが安全策です。経験を積んだトレーダーの中には、指標発表の値動きを狙う「指標トレード」を専門に行う人もいますが、これは高度なスキルとリスク管理能力が要求されます。

「君子危うきに近寄らず」ということわざの通り、初心者のうちは、あえて危険な火中の栗を拾いに行く必要はありません。自分が理解できない、コントロールできない相場では手を出さないという規律を持つことが、資産を守る上で非常に重要です。

東京時間のFX取引はどんな人におすすめ?

これまで解説してきた特徴、メリット・デメリットを踏まえると、FXの東京時間は、特定の人にとって非常に魅力的な取引時間帯と言えます。ここでは、どのような人に東京時間での取引が特におすすめなのかを具体的にまとめます。

FXを始めたばかりの初心者

東京時間は、FXの世界に第一歩を踏み出した初心者にとって、最適な練習の場と言えるでしょう。その理由は、これまで述べてきたメリットに集約されます。

- 穏やかな値動きで学べる: ロンドン・ニューヨーク時間のような激しい値動きに翻弄されることなく、落ち着いてチャート分析や注文方法を学ぶことができます。急激な価格変動による大きな損失リスクが相対的に低いため、精神的なプレッシャーが少なく、冷静な判断力を養うのに適しています。

- リスク管理の基本を実践しやすい: 計画的な損切りの設定や、ポジションサイズの調整といった、リスク管理の基本を実践する上で、穏やかな相場は非常に良い訓練環境です。

- 情報収集が容易: 日本語でリアルタイムに情報を得られるため、ファンダメンタルズ分析の基礎を学ぶ上でも有利です。なぜ価格が動いたのか、その背景にある経済事象を理解しやすいため、トレードの根拠を構築する訓練になります。

まずは東京時間でデモトレードや少額のリアルマネートレードを行い、相場の感覚を掴み、自分なりのトレードスタイルを確立していく。これは、FX初心者にとって王道とも言えるステップアップの道筋です。

日中に取引時間を確保できる人

FXの魅力は24時間取引できることですが、多くの人にとって、欧米市場が活発になる夜間帯に集中して取引時間を確保するのは難しいかもしれません。日中に比較的時間の融通が利く方々にとって、東京時間はまさにメインの戦場となり得ます。

- サラリーマン・OLの方: 昼休みや移動時間などを利用して、スマートフォンで相場をチェックし、仲値トレードのような短時間で完結する手法を試すことができます。また、在宅勤務やフレックスタイム制を活用できる方であれば、より本格的に東京時間の取引に取り組むことが可能です。

- 主婦・主夫の方: 家事や育児の合間の時間を使って、腰を据えて取引に臨むことができます。午前中の市場が活発な時間帯に集中し、午後は様子を見る、といったメリハリのあるトレードが可能です。

- 自営業・フリーランスの方: 自身の裁量で仕事のスケジュールを調整できるため、東京時間のコアタイムに合わせてトレードに集中する時間を設けることができます。

夜更かしをして体調を崩すことなく、健康的なライフスタイルを維持しながらFXに取り組めるのは、東京時間で取引する大きなメリットです。

大きなリスクを避けてコツコツ利益を狙いたい人

FXのイメージとして、ハイリスク・ハイリターンな投機を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、すべてのトレーダーがそれを望んでいるわけではありません。一攫千金を狙うのではなく、大きなリスクを避けながら、着実に資産を積み上げていきたいと考える堅実なスタイルのトレーダーに、東京時間は最適です。

- ローリスク・ローリターンの追求: 東京時間の低いボラティリティは、大きな利益を狙いにくい反面、大きな損失も出しにくいということを意味します。これは、リスクを限定しながらコツコツと利益を積み重ねる「複利運用」を目指す上で、非常に有利な環境です。

- レンジ相場戦略との相性: 東京時間で機能しやすいレンジ相場での逆張り戦略は、まさにコツコツ型のトレードの代表格です。派手さはありませんが、ルールを徹底すれば、高い勝率を維持することも可能です。

- 精神的な安定: ギャンブルのようなスリリングな取引ではなく、計画に基づいた安定的なトレードを好む方にとって、東京時間の落ち着いた市場環境は、精神的な負担が少なく、長く続けやすいでしょう。

自分の性格や投資目標が「一発逆転」ではなく「着実な資産形成」にあるのであれば、東京時間はあなたの強力な味方になってくれるはずです。