金融の世界、特にFX(外国為替証拠金取引)や株式投資は、専門用語が多く、複雑な仕組みを持つため、初心者にとっては敷居が高いと感じられるかもしれません。しかし、そのダイナミックでスリリングな世界は、多くのクリエイターを魅了し、数々の名作映画を生み出してきました。

本記事では、FXや投資をテーマにしたおすすめの映画を7本厳選してご紹介します。これらの映画は、単なるエンターテイメントとして楽しめるだけでなく、トレーダーの心理、経済の仕組み、そして市場に潜むリスクをリアルに描き出しており、投資を学ぶ上での貴重な教材にもなり得ます。

映画を通じてトレーダーたちの壮絶な生き様に触れ、投資の世界への理解を深めてみませんか。記事の後半では、映画鑑賞で高まったモチベーションを実際の行動に移すための具体的なステップや、初心者におすすめのFX会社も解説します。

FXがテーマのおすすめ映画7選

ここでは、金融や投資の世界を舞台にした、観るだけで学びと興奮が得られる珠玉の映画を7作品紹介します。FXに直接言及していなくても、市場参加者の心理や経済のダイナミズムを描いた作品は、すべてのトレーダーにとって必見です。

① ウォール街

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 1987年 |

| 監督 | オリバー・ストーン |

| 主な出演者 | マイケル・ダグラス、チャーリー・シーン、マーティン・シーン |

| 概要 | 野心的な若手証券マンが、冷酷な大物投資家の下で成功と破滅を経験する物語。 |

| 学べるポイント | 市場心理、インサイダー取引のリスク、トレーダーの倫理観 |

『ウォール街』は、1980年代の好景気に沸くニューヨークのウォール街を舞台に、金と欲望に翻弄される人間模様を描いた不朽の名作です。この映画を知らずして、投資映画を語ることはできません。

物語の中心は、一攫千金を夢見る若き証券マン、バド・フォックス。彼は、ウォール街の伝説的な投資家であり、「ハゲタカ」の異名を持つゴードン・ゲッコーに憧れ、何とかして彼に取り入ろうとします。粘り強いアプローチの末、ゲッコーに認められたバドは、父が勤める航空会社の未公開情報を漏らすことで、ついに大金を手にするチャンスを掴みます。

ゲッコーの「強欲は善だ(Greed is good.)」というセリフは、この映画、ひいては当時の金融業界を象徴する言葉としてあまりにも有名です。ゲッコーの指導の下、バドはインサイダー取引に手を染め、次々と富を築き上げていきます。高級マンション、美しい恋人、誰もが羨む成功者の地位。しかし、その栄光の裏で、彼は次第に良心の呵責に苛まれていきます。特に、ゲッコーがバドの父の会社を解体し、私腹を肥やそうとしている計画を知った時、バドは自らが進んできた道が正しかったのか、重大な決断を迫られることになります。

この映画からFXトレーダーが学べることは数多くあります。まず、市場を動かす根源的な感情、すなわち「強欲」と「恐怖」のメカニズムです。ゲッコーの哲学は、利益を最大化するためには手段を選ばないという極端なものですが、市場参加者の多くが常に利益を追い求めているという本質を突いています。FXトレーダーもまた、利益を伸ばしたいという「強欲」と、損失を避けたいという「恐怖」の間で常に揺れ動きます。この感情をいかにコントロールし、冷静な判断を下せるかが、長期的に市場で生き残るための鍵となります。

さらに、インサイダー取引をはじめとする違法行為のリスクについても、本作は痛烈に警告しています。一時的に大きな利益を得られたとしても、不正な手段は必ず露見し、社会的信用やキャリア、そして自由さえも失う結果を招きます。FX市場は株式市場とは異なり、インサイダー取引の定義が曖昧な部分もありますが、公正な取引を心がけるというトレーダーとしての倫理観は普遍的に重要です。

何よりもこの映画は、「情報」の価値を教えてくれます。ゲッコーは誰よりも早く、そして正確な情報を手に入れることで市場を支配しようとします。現代のFX取引においても、経済指標の発表や要人発言といったファンダメンタルズ情報は為替レートを大きく動かす要因です。常に最新の情報を収集し、その情報が市場にどのような影響を与えるかを分析する能力が、トレーダーには不可欠と言えるでしょう。

② マネー・ショート 華麗なる大逆転

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 2015年 |

| 監督 | アダム・マッケイ |

| 主な出演者 | クリスチャン・ベール、スティーブ・カレル、ライアン・ゴズリング、ブラッド・ピット |

| 概要 | 2008年の世界金融危機を予見し、ウォール街を相手に大勝負を仕掛けた4組の男たちの実話。 |

| 学べるポイント | サブプライムローン問題、CDOの仕組み、逆張り思考の重要性、ファンダメンタルズ分析 |

2008年に世界を震撼させたリーマン・ショック。その裏側で、金融システムの崩壊を誰よりも早く見抜き、莫大な利益を上げた男たちがいました。『マネー・ショート 華麗なる大逆転』は、この驚くべき実話に基づいた作品です。

物語は、元神経科医の天才的な投資家マイケル・バーリが、住宅ローン市場のデータ分析から、近い将来、市場が破綻する確率が極めて高いことを発見するところから始まります。彼は、この来るべき崩壊に賭けるため、「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」という金融商品を利用して、住宅ローン担保証券を「空売り(ショート)」するポジションを大量に構築します。

彼の常軌を逸した行動は、ウォール街の金融マンたちから嘲笑されますが、彼のレポートに興味を持ったヘッジファンドマネージャーのマーク・バウム、若き投資家のジェイミーとチャーリー、そして伝説の元銀行家ベン・リカートらも、それぞれ独自に調査を進め、バーリの予測が正しいことを確信します。彼らは、好景気に沸く市場の熱狂とは裏腹に、巨大な金融システムそのものを相手に「売り」を仕掛けるという、前代未聞の大勝負に打って出ます。

この映画の最大の魅力は、サブプライムローンやCDO(債務担保証券)といった、非常に難解な金融商品を、有名女優やシェフを登場させるなど、ユニークで分かりやすい手法で解説している点です。これにより、金融の知識が全くない観客でも、リーマン・ショックがなぜ起きたのか、その根本的な原因を直感的に理解できます。

FXトレーダーにとって、この映画はまさにファンダメンタルズ分析の生きた教材です。登場人物たちは、誰もが「絶対に安全だ」と信じていた金融商品の格付けや、市場の楽観的な空気を鵜呑みにせず、自らの足で現場を調査し、膨大なデータを分析することで、隠された真実を突き止めました。これは、為替市場において、大衆心理や表面的なニュースに流されることなく、経済指標や金融政策といった根拠に基づいて、冷静に相場を分析する姿勢の重要性を示唆しています。

また、市場のコンセンサス(総意)に逆らう「逆張り」思考の重要性も学べます。主人公たちは、ウォール街全体が「買い」一色の中で、たった一人で「売り」の旗を掲げ続けました。もちろん、逆張りは大きなリスクを伴いますが、確固たる分析に基づいた逆張りは、大きなリターンを生む可能性を秘めています。FXにおいても、相場が過熱している局面で、冷静に反転の兆候を捉える能力は強力な武器となります。

さらに、この映画はリスク管理の側面からも示唆に富んでいます。彼らは市場の崩壊を確信していましたが、そのタイミングがいつ訪れるかは誰にも分かりませんでした。ポジションを維持するための保険料(プレミアム)を支払い続け、精神的にも金銭的にも追い詰められていく様子は、含み損を抱えながら耐えるトレーダーの苦悩そのものです。最終的に彼らは勝利しますが、その過程で経験したストレスは計り知れません。このことから、どれだけ自信のあるトレードでも、ポジションサイズや許容損失額をあらかじめ決めておくといった、厳格な資金管理がいかに重要であるかを痛感させられます。

③ ウルフ・オブ・ウォールストリート

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 2013年 |

| 監督 | マーティン・スコセッシ |

| 主な出演者 | レオナルド・ディカプリオ、ジョナ・ヒル、マーゴット・ロビー |

| 概要 | 実在の株式ブローカー、ジョーダン・ベルフォートの成功と破滅を描いた伝記映画。 |

| 学べるポイント | 過剰な欲望がもたらす危険性、自己規律の重要性、セールスと投資の違い |

マーティン・スコセッシ監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ウルフ・オブ・ウォールストリート』は、その過激な描写とエネルギッシュなストーリーテリングで、公開当時、大きな話題を呼びました。この映画は、1990年代にウォール街を席巻した伝説の株式ブローカー、ジョーダン・ベルフォートの回顧録を基にしています。

物語は、22歳でウォール街の投資銀行に入社したジョーダンが、キャリアをスタートさせた日に「ブラック・マンデー」に遭遇し、職を失うところから始まります。しかし、彼はその類まれなるセールスの才能を武器に、ペニー株(低位株)を扱う小さな証券会社で頭角を現します。そして、自らの会社ストラットン・オークモント社を設立し、巧みな話術とカリスマ性で若者たちをまとめ上げ、富裕層を相手に価値のない株を売りつけることで、瞬く間に巨万の富を築き上げます。

彼の成功は常軌を逸しており、その私生活はドラッグ、セックス、パーティーに明け暮れる、まさに狂乱の日々でした。しかし、その華やかな成功の裏では、株価操縦やマネーロンダリングといった違法行為が横行しており、FBIの捜査の手が刻一刻と迫っていました。やがて、彼の築き上げた金融帝国は、その行き過ぎた欲望によって、音を立てて崩壊していくことになります。

この映画は、前述の『ウォール街』とはまた違った角度から、トレーダーや金融マンを蝕む「強欲」の恐ろしさを描いています。ジョーダンの関心は、顧客の資産を増やすことや、健全な市場を育成することには一切ありませんでした。彼の目的はただ一つ、手数料を稼ぎ、自分の懐を潤すことだけです。この姿勢は、顧客の利益を第一に考えるべきIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)や、自己の資金でリスクを取るトレーダーとは本質的に異なります。

FXトレーダーがこの映画から学ぶべき最大の教訓は、「自己規律」の重要性です。一度大きな利益を手にすると、人間は万能感に陥り、リスクを軽視しがちになります。ジョーダンは、小さな成功をきっかけに、より大きなリスクを取り、より違法な手段に手を染めていきました。これは、FXトレードにおいて、一度のラッキーな勝ちでロット数を無計画に引き上げ、最終的に大きな損失を被ってしまうトレーダーの姿と重なります。常に冷静さを保ち、あらかじめ定めたルール(損切りライン、利食い目標、取引ロット数など)を厳格に守ることが、破滅を避けるためには不可欠です。

また、映画の中で描かれるジョーダンのセールストークは圧巻ですが、これはあくまで「商品を売る」技術であり、「投資で勝つ」技術とは別物です。FXトレーダーに必要なのは、市場を冷静に分析する能力であり、誰かを説得する能力ではありません。この二つを混同すると、自分の相場観が正しいと思い込み、客観的な分析を怠ってしまう「確証バイアス」に陥る危険性があります。

この映画は、エンターテイメントとしては非常に刺激的ですが、描かれているのは反面教師の姿です。トレーダーとしての成功が、必ずしも人間としての成功を意味するわけではないこと、そして一線を越えた欲望は、すべてを破壊する力を持っていることを、この作品は強烈に教えてくれます。

④ マージン・コール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 2011年 |

| 監督 | J・C・チャンダー |

| 主な出演者 | ケヴィン・スペイシー、ポール・ベタニー、ジェレミー・アイアンズ、デミ・ムーア |

| 概要 | リーマン・ショック前夜、ある大手投資銀行が経営破綻の危機に直面した24時間を描く。 |

| 学べるポイント | リスク管理の重要性、危機的状況下の意思決定、マージン・コールの恐怖 |

もし、あなたが勤める会社が、明日にも倒産するかもしれないほどの巨大なリスクを抱えていることに、今、気づいたとしたらどうしますか?『マージン・コール』は、まさにそんな極限状況に置かれた人々の24時間を描いた、緊迫感あふれる金融サスペンスです。

舞台は、2008年のリーマン・ショック直前のある大手投資銀行。大規模なリストラが敢行される中、解雇されたリスク管理部門の責任者エリック・デールは、退社間際に意味深なUSBメモリを部下のピーター・サリヴァンに託します。「気をつけろ(Be careful.)」という言葉を残して。

その夜、ピーターがUSBのデータを解析したところ、自社が保有する不動産担保証券の価格変動率(ボラティリティ)が、過去のモデルが想定していた許容範囲をわずかに超えるだけで、会社の総資産価値を上回る天文学的な損失が発生するという、恐るべき事実にたどり着きます。このままでは、市場が開いた瞬間に会社は破綻する。この「マージン・コール(追証)」一歩手前の危機的状況は、すぐさま上司へ、そして役員、ついにはCEOのジョン・テュルドへと報告されます。

深夜に緊急招集された役員会で、テュルドは非情な決断を下します。それは、市場がこの事実に気づき、パニックに陥る前に、自社が保有するすべての不良資産を、その価値が紙くず同然であることを知りながら、市場に投げ売りするというものでした。これは、自社の生き残りと引き換えに、長年取引してきた顧客や市場全体を裏切り、金融業界の信頼を根底から破壊する行為を意味します。良心の呵責と職業倫理の間で、トレーダーたちは究極の選択を迫られます。

この映画は、FXトレーダーにとって非常に重要な概念である「リスク管理」の本質を鋭く突いています。ピーターが発見した危機は、複雑な数式モデルのほんのわずかな綻びから生じました。これは、どれだけ精巧なテクニカル分析や取引戦略を構築しても、予期せぬ市場の変動(ブラック・スワン)によって、一瞬にしてすべてが崩壊する可能性があることを示しています。自分の取引手法が万能であると過信せず、常に最悪の事態を想定し、損切り注文(ストップロス)を設定しておくことが、いかに重要であるかを教えてくれます。

映画のタイトルにもなっている「マージン・コール」は、FXトレーダーにとって最も避けたい事態の一つです。証拠金維持率が一定水準を下回ると、FX会社から追加の証拠金(追証)を求められ、それに応じられない場合は強制的にポジションが決済(ロスカット)されてしまいます。この映画は、その恐怖を個人レベルではなく、巨大投資銀行のレベルで描くことで、レバレッジをかけた取引の裏に潜むリスクの大きさをリアルに伝えています。

さらに、危機的状況における意思決定のプロセスも非常に興味深い点です。CEOのテュルドは、道徳的な正しさよりも、会社の存続という一点を優先し、迅速かつ冷徹に決断を下します。彼の「音楽が鳴り止んだ時に、椅子に座っていられるようにする」というセリフは、利益を得ることよりも、まず市場から退場させられないこと、つまり「生き残ること」が最優先であるという、トレーディングの厳しい現実を物語っています。FXにおいても、感情に流されて損失を拡大させるのではなく、時には痛みを伴う損切りを断行する冷静な判断力が求められます。

⑤ インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 2010年 |

| 監督 | チャールズ・ファーガソン |

| 主な出演者 | (ドキュメンタリーのため、多数の専門家、政治家、金融関係者が出演) |

| 概要 | 2008年の世界金融危機がなぜ起きたのか、その構造的な原因を徹底的に暴くドキュメンタリー。 |

| 学べるポイント | 金融システムの構造的問題、規制緩和の弊害、専門家の発言を鵜呑みにする危険性 |

これまで紹介してきた作品が、個々のトレーダーや企業の視点から金融危機を描いた劇映画であるのに対し、『インサイド・ジョブ』は、よりマクロな視点から、2008年の世界金融危機の本質に迫る傑作ドキュメンタリーです。アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したことからも、その内容の質の高さがうかがえます。

この映画は、数十年にもわたるアメリカの金融規制緩和の歴史から説き起こし、金融業界がどのようにして政治や学術界にまで影響力を及ぼし、自らに都合の良いシステムを築き上げていったかを、膨大なリサーチと関係者への鋭いインタビューを通じて、白日の下に晒していきます。

デリバティブやCDOといった複雑な金融商品が、いかにリスクを隠蔽したまま世界中に販売されていったのか。格付け会社が、高い手数料と引き換えに、危険な商品に最高ランクの格付け(AAA)を与え続けていた事実。そして、金融危機の後でさえ、責任を取るべき経営陣が巨額の退職金を手にする一方で、多くの人々が家や職を失ったという不条理。映画は、これらの事実を冷静かつ客観的な視点で描き出し、観る者に強い問題意識を投げかけます。

FXトレーダーがこのドキュメンタリーから学ぶべきことは、為替市場を動かしている背景にある、より大きな構造を理解することの重要性です。日々の為替レートの変動は、個々の売買だけでなく、各国の金融政策、政府の規制、大手金融機関の動向、そして世界経済全体の健全性といった、様々な要因が複雑に絡み合って生じています。この映画を観ることで、FRB(米連邦準備制度理事会)や財務省といった機関がどのような役割を果たし、その決定が市場にどれほど大きな影響を与えるかを、歴史的な文脈の中で理解できます。

これは、ファンダメンタルズ分析を行う上で、非常に重要な視点です。例えば、中央銀行が金利を引き上げるか引き下げるかという決定は、その国の通貨価値に直接的な影響を与えます。なぜそのような決定が下されるのか、その背景にある経済状況や政治的な力学を理解していれば、より精度の高い相場予測が可能になります。

また、この映画は、「専門家」とされる人々の発言を鵜呑みにする危険性についても警鐘を鳴らしています。作中では、有名大学の教授たちが、金融機関から多額の報酬を受け取り、業界に有利な研究論文を発表していた実態が明らかにされます。これは、私たちが日々目にする経済ニュースやアナリストレポートを読む際にも、その情報がどのような立場から発信されているのか、背後に利害関係はないのかを、常に批判的な視点で見極める必要があることを教えてくれます。

FXの世界でも、「絶対に儲かる」といった甘い言葉で高額な情報商材やツールを売りつけようとする人々が後を絶ちません。最終的な投資判断は、他人の意見ではなく、自分自身の分析と責任において下すべきであるという、投資の基本原則を再認識させてくれる作品です。

⑥ ローグ・トレーダー/掟破りの金融マン

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 1999年 |

| 監督 | ジェームズ・ディアデン |

| 主な出演者 | ユアン・マクレガー、アンナ・フリエル |

| 概要 | 一人のトレーダーの不正取引が、英国の名門ベアリングス銀行を破綻させた実話。 |

| 学べるポイント | 損切りできない心理の恐怖、リベンジトレードの危険性、内部統制の重要性 |

たった一人のトレーダーが、200年以上の歴史を誇る名門銀行を破綻に追い込む。にわかには信じがたいこの事件は、1995年に実際に起きました。『ローグ・トレーダー/掟破りの金融マン』は、この「ベアリングス銀行破綻事件」の犯人であるニック・リーソンの告白手記を原作とした映画です。

物語の主人公ニック・リーソンは、英国の名門ベアリングス銀行のシンガポール支店に派遣された、若く優秀なトレーダーでした。彼は、日経平均先物とオプション取引を組み合わせたアービトラージ(裁定取引)で、驚異的な利益を上げ、ロンドンの本店から「天才」と称賛されます。

しかし、彼の成功は、巧妙な隠蔽工作の上に成り立っていました。彼は、部下の失敗による損失や、自らの取引で生じた損失を、「エラー勘定88888」という架空の口座に付け替え、隠蔽し続けていたのです。当初は小さな損失でしたが、「いつか取り返せる」という安易な考えから、彼はより大きなリスクを取るようになります。損失を取り返そうと焦るあまり、さらに大きな損失を生み、その損失を隠すために、さらに無謀な取引に手を出すという、まさに負のスパイラルに陥っていきます。

FXトレーダーにとって、この映画は「損切り」の重要性をこれ以上ないほど痛感させてくれる、最高の反面教師と言えるでしょう。リーソンが陥った心理は、多くの個人トレーダーが経験するものです。含み損を抱えたポジションを、「もう少し待てば相場が戻るはずだ」という希望的観測で持ち続け、損切りを先延ばしにしてしまう。そして、いざ損失が確定すると、それを取り返そうと躍起になり、冷静な判断力を失ったまま次の取引に臨む「リベンジトレード」を行ってしまう。この一連の行動が、最終的に口座資金をすべて失う「退場」へと繋がる典型的なパターンです。

リーソンの悲劇は、たった一度のルール違反が、いかに破滅的な結果を招くかを物語っています。もし彼が、最初の小さな損失を正直に報告し、ルールに従って損切りをしていれば、歴史ある銀行が破綻することはなかったでしょう。FXトレードにおいても、「今回は特別」「この一回だけ」といった気の緩みが、致命的な失敗の引き金になります。「決めたルールは、いかなる状況でも絶対に守る」という鉄の規律こそが、トレーダーの生命線なのです。

また、この映画は、銀行側の内部統制(チェック機能)の欠如も問題点として描いています。リーソンは、取引執行部門とバックオフィス(決済・管理部門)の両方を統括する権限を与えられていたため、不正を隠蔽することが容易でした。これは、個人トレーダーに置き換えるならば、取引記録をつけずに、どんぶり勘定でトレードを続けている状態に似ています。自分の取引を客観的に振り返り、成功と失敗の原因を分析するプロセスを怠れば、同じ過ちを何度も繰り返すことになります。取引日記をつけるなどして、自らを客観的に監視する仕組みを持つことが重要です。

⑦ ハゲタカ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公開年 | 2009年 |

| 監督 | 大友啓史 |

| 主な出演者 | 大森南朋、玉山鉄二、栗山千明、高良健吾 |

| 概要 | NHKの連続ドラマの劇場版。天才ファンドマネージャーが、日本企業や国家を相手に壮大な買収劇を繰り広げる。 |

| 学べるポイント | M&Aの手法、企業価値評価、経済と政治の関係、日本経済の構造 |

日本の金融界をリアルかつドラマティックに描き、社会現象にもなったNHKドラマ『ハゲタカ』。その劇場版である本作は、リーマン・ショック後の世界を舞台に、さらにスケールアップした物語が展開されます。

物語の中心人物は、ドラマ版から引き続き、”ハゲタカ”の異名を持つ天才ファンドマネージャー・鷲津政彦。一度は日本のマーケットから姿を消した彼が、閉塞感漂う日本経済を再び活性化させるため、帰国します。彼の今回のターゲットは、日本を代表する大手自動車メーカー「アカマ自動車」。しかし、その背後には、中国政府系の巨大ファンドがアカマの買収を狙っており、鷲津は日本企業を救う「ホワイトナイト(白馬の騎士)」として、壮絶な買収防衛戦に身を投じることになります。

この映画の見どころは、M&A(企業の合併・買収)の世界を、専門的な知識を交えながらもエンターテイメントとして描き切っている点です。TOB(株式公開買付)やマネジメント・バイアウト(MBO)といった手法が、ストーリーの中でどのように使われるのかを具体的に知ることができます。鷲津が企業の資産や将来性を見極め、その「価値」を冷徹に評価していく姿は、まさにファンダメンタルズ分析の極みです。

FXトレーダーにとって、この映画はマクロ経済とミクロ経済(個別企業)がどのように連動し、それが為替にどう影響するかを考える上で、良いヒントを与えてくれます。例えば、ある国の基幹産業である大企業が外資に買収されるといったニュースは、その国の経済の先行きに対する信頼を揺るがし、通貨安の要因となる可能性があります。逆に、大型のM&Aが成功し、企業の国際競争力が高まれば、それは通貨高の要因にもなり得ます。日々のニュースの裏側にある、こうした経済のダイナミズムを想像する力を養うことができます。

また、本作では経済と政治の密接な関係も色濃く描かれています。アカマ自動車の買収劇には、日本の経済産業省や政治家、そして中国政府の思惑が複雑に絡み合い、単なる企業間の争いではなく、国家間の覇権争いの様相を呈していきます。これは、FX市場においても同様で、各国の政府や中央銀行の政策決定が、為替レートを動かす最大の要因の一つです。経済指標だけでなく、地政学的なリスクや政治的な動向にも常に注意を払う必要があることを、この映画は教えてくれます。

鷲津の「金で買えないものはない」という冷徹な哲学と、旧来の日本の経営者たちが守ろうとする「ものづくり精神」や「雇用」といった価値観の対立は、グローバル資本主義の中で日本が抱える構造的な問題を浮き彫りにします。FXトレーダーとして世界経済を相手に戦う上で、自国である日本の経済がどのような強みと弱みを持っているのかを理解しておくことは、決して無駄にはなりません。

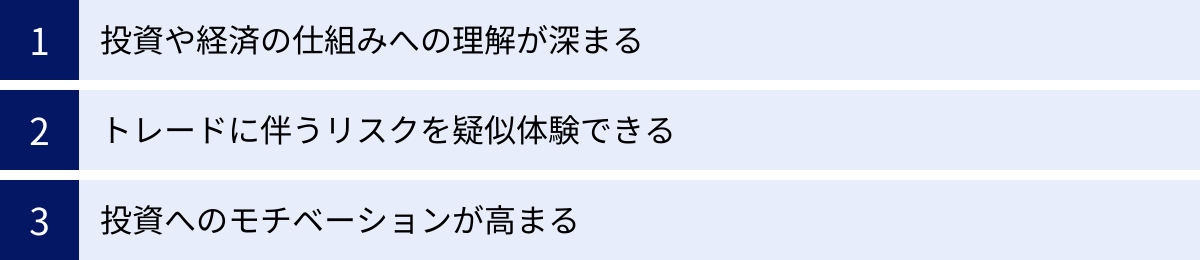

FXや投資がテーマの映画を観る3つのメリット

エンターテイメントとして楽しめるだけでなく、FXや投資がテーマの映画には、トレーダーにとって多くのメリットがあります。ここでは、その代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 投資や経済の仕組みへの理解が深まる

投資や経済の学習を始めようとすると、多くの人が専門用語の壁にぶつかります。「レバレッジ」「スワップポイント」「サブプライムローン」「デリバティブ」など、意味を理解するだけでも一苦労です。書籍やWebサイトで学ぼうとしても、文字の羅列だけではなかなか頭に入ってこないことも少なくありません。

しかし、映画であれば、これらの複雑な概念や仕組みが、ストーリーという文脈の中で、視覚的かつ直感的に描かれます。例えば、『マネー・ショート』では、サブプライムローンが焦げ付いていく様子が、積み木(ジェンガ)が崩れ落ちるシーンで比喩的に表現されます。また、女優のマーゴット・ロビーがバブルバスに浸かりながら、サブプライムローン担保証券について解説するシーンは、難解なテーマをエンターテイメントに昇華させた好例です。

このように、映像と物語の力を借りることで、言葉の定義を覚えるだけでなく、「それが実際にどのような意味を持ち、どのような結果をもたらすのか」を深く理解できます。リーマン・ショックのような歴史的な経済事件も、単なる年表上の出来事としてではなく、そこに生きた人々のドラマとして捉えることで、記憶に強く刻まれます。

こうした理解は、FXトレードにおけるファンダメンタルズ分析の土台となります。日々の経済ニュースで報じられる内容が、映画で見たシーンと結びつくことで、「この経済指標の悪化は、あの映画で描かれていた危機の始まりに似ているかもしれない」といったように、より立体的に市場を捉えられるようになります。映画は、難解な経済学への最高の入門書となり得るのです。

② トレードに伴うリスクを疑似体験できる

FXや投資の世界で成功を夢見る人は多いですが、その裏には常に大きなリスクが潜んでいます。多くの初心者は、利益を得ることばかりに目が行きがちで、損失を被る可能性を軽視してしまう傾向があります。

映画は、このトレードに伴うリアルなリスクを、自分の資金を一切危険に晒すことなく疑似体験させてくれます。『ローグ・トレーダー』でニック・リーソンが損失を隠蔽し、徐々に追い詰められていく姿を見れば、損切りできないことの恐怖を肌で感じることができるでしょう。『マージン・コール』で描かれる、一夜にして会社が吹き飛ぶかもしれない極限のプレッシャーは、レバレッジ取引の恐ろしさを教えてくれます。

また、成功の裏にある精神的な代償も描かれます。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のジョーダン・ベルフォートは、巨万の富を手に入れましたが、その代償として家族や友人、そして人間としての尊厳を失いました。こうした登場人物たちの栄光と転落を目の当たりにすることで、「自分はトレードを通じて何を得たいのか」「どこまでリスクを許容できるのか」といった、自身の投資哲学を考えるきっかけになります。

特に重要なのが、感情のコントロールの難しさを学べる点です。トレードで最も手強い敵は、市場の変動そのものではなく、自分自身の「強欲」と「恐怖」の感情であると言われます。映画の登場人物たちが、利益を前にして冷静さを失ったり、損失を前にしてパニックに陥ったりする姿は、まさに私たち自身の姿を映す鏡です。

実際に自分のお金でトレードを始める前に、こうした成功と失敗の物語を通じて、トレーダーが直面する心理的な罠を数多く知っておくことは、将来の大きな失敗を防ぐための貴重なワクチンとなり得ます。

③ 投資へのモチベーションが高まる

投資の学習は、地道で根気のいる作業です。チャート分析や経済指標の勉強を続けていると、時には退屈に感じたり、思うように成果が出ずに挫折しそうになったりすることもあるでしょう。

そんな時、FXや投資がテーマの映画は、学習へのモチベーションを再燃させてくれる起爆剤になります。『マネー・ショート』の主人公たちが、誰も信じない中で自らの分析を貫き、巨大な権力に立ち向かっていく姿は、知的な探求心や挑戦心を大いに刺激します。『ハゲタカ』の鷲津政彦が、圧倒的な知識と交渉力で大企業を動かしていく様子を見れば、「自分も経済を学び、世界を相手に戦えるようなスキルを身につけたい」という憧れを抱くかもしれません。

トレーダーたちの華やかなライフスタイルや、知力を尽くした戦いに魅了され、「もっと学びたい」「早く自分も挑戦してみたい」というポジティブなエネルギーが湧いてくるはずです。

ただし、一点だけ注意が必要です。映画はあくまでエンターテイメントであり、現実のトレードの世界を一部、脚色したり誇張したりして描いています。映画のように、短期間で一攫千金を得られるケースは極めて稀であり、現実の成功は、地道な分析、厳格な資金管理、そして規律あるトレードの積み重ねによってもたらされます。

映画を観て高まったモチベーションは、安易なギャンブルに向けるのではなく、FXの基礎をしっかりと学ぶためのエネルギーに変換することが重要です。映画を「きっかけ」として学習を始め、次に紹介するようなステップを着実に踏んでいくことが、成功への着実な一歩となります。

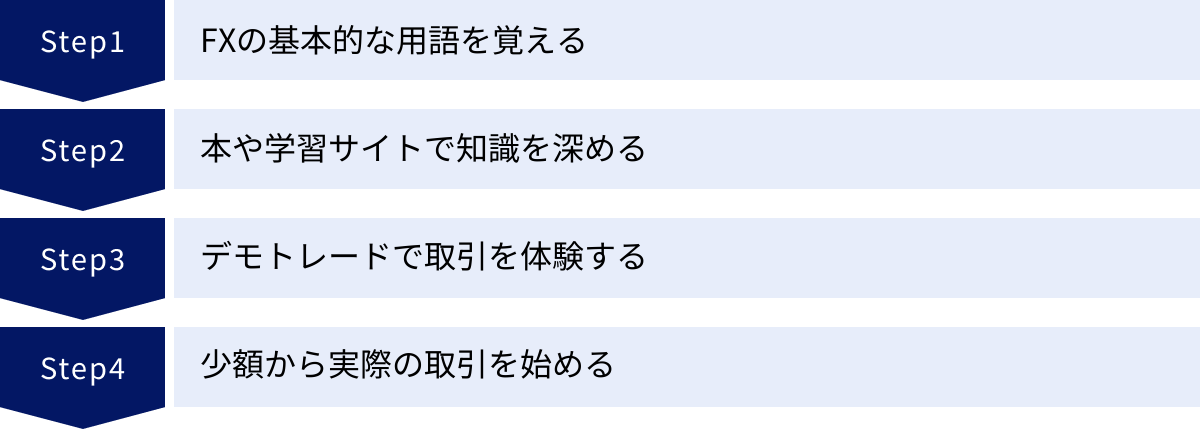

映画で学んだ後は実践へ!FXを始める4ステップ

映画を観て投資への興味が深まったら、次はいよいよ実践への第一歩を踏み出してみましょう。ここでは、FX初心者の方が、着実に知識と経験を積み重ねていくための4つのステップを紹介します。

① FXの基本的な用語を覚える

何事も、まずは基本となる言葉を知ることから始まります。ここでは、FX取引を始める上で最低限知っておきたい4つの必須用語を解説します。

FXとは

FXとは「Foreign Exchange」の略で、日本語では「外国為替証拠金取引」と呼ばれます。簡単に言えば、「ある国の通貨を別の国の通貨に交換する取引」のことです。例えば、ニュースで「1ドル=150円」と報じられている時に、将来円安(ドルの価値が上がる)になると予測すれば、日本円で米ドルを買い、その後「1ドル=155円」になった時に売れば、1ドルあたり5円の利益が出ます。FXでは、この通貨間の価格差(為替差益)を狙って利益を目指します。

FXは、実際に外貨を保有する外貨預金とは異なり、「差金決済取引(CFD: Contract for Difference)」という仕組みを利用します。これは、取引の都度、現金の受け渡しを行うのではなく、売買で生じた損益(差金)のみを決済する方法です。これにより、少ない資金で効率的な取引が可能になります。

レバレッジ

レバレッジは、FXの最大の特徴であり、「てこ」の原理を意味します。FX会社に預けた証拠金(担保となるお金)を元に、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです。日本の個人向けFXでは、法律により最大25倍までのレバレッジをかけることが認められています。

例えば、証拠金が10万円の場合、レバレッジ25倍なら最大250万円分の取引が可能です。これにより、少ない元手でも大きな利益を狙えるというメリットがあります。しかし、その反面、予想が外れた場合の損失も同じく大きくなるというハイリスク・ハイリターンな性質を持っています。レバレッジの管理は、FXで成功するための最重要課題の一つです。初心者のうちは、低いレバレッジ(3倍〜5倍程度)から始めることを強くおすすめします。

ポジション

ポジションとは、通貨ペアを売買し、まだ決済せずに保有している状態のことを指します。FXでは、「買い」からでも「売り」からでも取引を始めることができます。

- 買いポジション(ロングポジション): 今後、価格が上昇すると予測して通貨ペアを買っている状態。例えば、「米ドル/円」の買いポジションを持つとは、米ドルを買い、日本円を売っている状態を意味します。

- 売りポジション(ショートポジション): 今後、価格が下落すると予測して通貨ペアを売っている状態。例えば、「米ドル/円」の売りポジションを持つとは、米ドルを売り、日本円を買っている状態を意味します。円高が進む(ドルの価値が下がる)と利益が出ます。

この「売り」から入れるという点は、価格が下落している局面でも利益を狙えるFXの大きな魅力です。

ロスカット

ロスカットとは、トレーダーの損失が一定水準以上に拡大するのを防ぐために、FX会社が強制的にポジションを決済する仕組みです。これは、トレーダーの資金を保護するためのセーフティネットの役割を果たします。

口座の資金に対して含み損が大きくなり、証拠金維持率(口座残高に占める必要証拠金の割合)がFX会社の定める水準(例えば50%など)を下回ると、ロスカットが執行されます。これにより、証拠金以上の損失が発生するのを防ぐことができます。

ただし、ロスカットはあくまで最終手段です。ロスカットされる状況は、すでに大きな損失を抱えていることを意味します。また、相場が急激に変動した際には、ロスカットが間に合わず、預けた証拠金以上の損失(追証)が発生するリスクもゼロではありません。ロスカットに頼るのではなく、自分自身で損切りルールを決めて実行することが、資金管理の基本です。

② 本や学習サイトで知識を深める

基本的な用語を覚えたら、次はより体系的な知識をインプットしていきましょう。学習方法としては、書籍やFX会社が提供する学習サイトの活用がおすすめです。

- 書籍で学ぶ: 書籍のメリットは、FXの知識が網羅的かつ体系的にまとめられている点です。初心者向けに図解を多用したものから、特定の分析手法を深く掘り下げた専門書まで、様々なレベルの本が出版されています。まずは、「いちばんやさしいFXの教科書」といったタイトルの入門書を1冊読み通すことで、全体像を掴むことができます。

- 学習サイトで学ぶ: 多くのFX会社は、自社のWebサイトで非常に充実した無料の学習コンテンツを提供しています。動画セミナー、アナリストによる市場レポート、取引手法の解説記事など、その形式は様々です。Webサイトのメリットは、常に最新の情報にアップデートされており、無料で利用できる点です。

学習すべき中心的な内容は、主に「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」の二つです。

- テクニカル分析: 過去の値動きをグラフ化した「チャート」を分析し、将来の値動きを予測する手法です。ローソク足の見方、トレンドラインの引き方、移動平均線やMACDといったインジケーターの使い方などを学びます。

- ファンダメンタルズ分析: 各国の経済状況や金融政策、政治情勢などから、通貨の価値が将来的に上がるか下がるかを予測する手法です。米国の雇用統計や各国の政策金利といった重要経済指標が、為替にどのような影響を与えるかを学びます。

これら二つの分析手法に優劣はなく、両方をバランス良く組み合わせて使うことが、精度の高い相場予測に繋がります。

③ デモトレードで取引を体験する

知識をインプットしたら、次はいきなり本番の取引を始めるのではなく、「デモトレード」で練習を積むことが非常に重要です。

デモトレードとは、仮想の資金を使って、本番とほぼ同じ環境でFX取引を体験できるサービスです。ほとんどのFX会社が無料で提供しており、メールアドレスなどを登録するだけで簡単に始められます。

デモトレードのメリットは以下の通りです。

- ノーリスクで練習できる: 自分のお金を使わないため、どれだけ失敗しても実際の損失は発生しません。心に余裕を持って、様々な取引手法を試すことができます。

- 取引ツールに慣れることができる: 実際のFX取引で使うプラットフォーム(取引ツール)の操作方法を、本番前にマスターできます。注文方法やチャートの設定など、いざという時に慌てないように、隅々まで触っておきましょう。

- 自分なりのルールを検証できる: 書籍やサイトで学んだ取引手法が、実際の相場で通用するのかを検証できます。自分なりのエントリーポイントや損切り・利食いのルールを作り、その優位性を確認する絶好の機会です。

ただし、デモトレードには注意点もあります。それは、本番のお金ではないため、どうしても緊張感が薄れてしまうことです。デモトレードで勝てたからといって、本番のトレードでも同じように勝てるとは限りません。本番では、実際のお金が動くことによるプレッシャーや感情の揺れが、判断を鈍らせるからです。デモトレードはあくまで操作の練習とルールの検証の場と割り切り、ある程度慣れたら次のステップに進むことをおすすめします。

④ 少額から実際の取引を始める

デモトレードで自信がついたら、いよいよ実際の資金を使った取引を開始します。ここで最も重要なことは、「失っても生活に影響が出ない、余剰資金の範囲内」で始めることです。

FXは大きな利益が期待できる一方で、大きな損失を被る可能性もあります。生活費や将来のために貯めているお金を投じるのは絶対にやめましょう。

幸い、現在では多くのFX会社が1,000通貨単位での取引に対応しています。米ドル/円が150円の場合、1,000通貨の取引に必要な証拠金は、レバレッジ25倍で約6,000円です。さらに、後述するSBI FXトレードのように、1通貨単位から取引できる会社もあり、この場合はわずか数十円〜数百円でリアルな取引を始めることができます。

最初は、この「超少額取引」からスタートし、実際のお金が動くことによる精神的なプレッシャーに慣れることを第一の目標にしましょう。最初のうちは、利益を出すことよりも、「決めたルール通りに取引を実行できたか」「感情的にならずに損切りできたか」といったプロセスを重視することが大切です。

少額取引で経験を積み、安定して利益を残せるようになってから、少しずつ取引量を増やしていく。この着実なステップを踏むことが、FXで長く生き残るための秘訣です。

初心者におすすめのFX会社3選

FXを始めるには、まず取引口座を開設する必要があります。しかし、数多くのFX会社の中からどれを選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、特に初心者の方におすすめできる、信頼性と実績のある3社を厳選して紹介します。

| 会社名 | スプレッド(米ドル/円) | 最低取引単位 | 取引ツールの特徴 | サポート体制 |

|---|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | 0.2銭 (原則固定) | 1,000通貨 | 高機能で使いやすいPCツール「はっちゅう君FX+」とスマホアプリ「GMOクリック FXneo」が人気。 | 24時間電話サポート(平日)、メール |

| 外為どっとコム | 0.2銭 (原則固定) | 1,000通貨 | 豊富な情報コンテンツや初心者向けセミナーが充実。学習しながら実践したい人向け。 | 電話、メール、LINEでの問い合わせに対応。 |

| SBI FXトレード | 0.18銭 (1~1,000通貨) | 1通貨 | 業界最小クラスの1通貨から取引可能。数十円からの超少額トレードで実践経験を積める。 | 電話、メールサポート |

※スプレッドは2024年5月時点の公式サイト情報を基にしており、市場の急変時などには拡大する可能性があります。

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高が世界トップクラス(※ファイナンス・マグネイト社調べ)の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。多くのトレーダーに選ばれている背景には、その総合力の高さがあります。

最大の魅力は、取引コストの低さです。米ドル/円のスプレッドは業界最狭水準であり、スワップポイント(金利差調整分)も高水準に設定されているため、短期売買から長期保有まで、幅広い取引スタイルに対応できます。

また、取引ツールの使いやすさにも定評があります。PC用の「はっちゅう君FX+」は、高機能ながら直感的な操作が可能で、スピーディーな注文が求められる場面で力を発揮します。スマホアプリの「GMOクリック FXneo」も、洗練されたデザインと豊富なテクニカル指標で、外出先でも本格的な分析と取引を可能にします。

初心者から上級者まで、誰にでもおすすめできるバランスの取れたFX会社です。

(参照:GMOクリック証券 公式サイト)

② 外為どっとコム

外為どっとコムは、20年以上の歴史を持つ老舗のFX会社であり、特に情報量の豊富さと初心者向けの学習サポートに強みを持っています。

同社が運営する情報サイト「外為情報ナビ」では、各分野の専門家による市場レポートや、今後の相場見通しに関する動画コンテンツなどが毎日更新されており、無料で質の高い情報を得ることができます。また、初心者向けのオンラインセミナーも頻繁に開催しているため、「学びながら実践したい」という方に最適な環境です。

取引ツールもシンプルで分かりやすく、特に注文機能と情報収集機能が一体となった「外貨ネクストネオ」は、初心者でも迷わずに操作できるでしょう。サポート体制も充実しており、電話やメールに加えてLINEでの問い合わせにも対応している点は、初心者にとって心強いポイントです。

(参照:外為どっとコム 公式サイト)

③ SBI FXトレード

SBI FXトレードは、SBIグループが運営するFX会社で、その最大の特徴はなんといっても「1通貨単位」から取引できる点にあります。

多くのFX会社が最低でも1,000通貨単位からの取引であるのに対し、SBI FXトレードでは、わずか1通貨から取引を始めることができます。例えば、米ドル/円が150円の時、1ドル分の取引なら必要な証拠金はわずか数円です。これにより、「デモトレードでは物足りないけれど、いきなり数千円のリスクを取るのは怖い」という初心者の悩みを完璧に解決してくれます。

数十円、数百円といった、お小遣い程度の金額でリアルマネーの取引を経験できるため、本番の緊張感を味わいながら、着実にトレードスキルを磨いていくことが可能です。スプレッドも業界最狭水準であり、取引コストを抑えたい方にもおすすめです。

まずはとにかく実践経験を積みたい、という初心者の方には、これ以上ないほど適したFX会社と言えるでしょう。

(参照:SBI FXトレード 公式サイト)

まとめ

本記事では、FXや投資をテーマにしたおすすめの映画7選から、映画鑑賞のメリット、そして実際のFXの始め方までを網羅的に解説しました。

『ウォール街』や『ウルフ・オブ・ウォールストリート』は、市場に渦巻く人間の強欲と、その果てにある破滅を描き、自己規律の重要性を教えてくれます。『マネー・ショート』や『インサイド・ジョブ』は、複雑な金融システムの裏側と、常識を疑う分析力の価値を示してくれました。そして、『マージン・コール』や『ローグ・トレーダー』は、たった一つの判断ミスやルール違反が招く恐怖をリアルに描き、リスク管理と損切りの徹底を心に刻ませてくれます。

これらの映画は、単なる娯楽に留まらず、金融の世界への扉を開き、投資家として必要な心構えや知識を与えてくれる優れた教材です。映画を通じて、登場人物たちの成功と失敗を疑似体験することで、自分のお金を投じる前に、トレードに伴うリスクとリターンを深く理解することができます。

そして、映画鑑賞で高まった知的好奇心やモチベーションは、ぜひ次の具体的な行動へと繋げてみましょう。

- FXの基本的な用語を学び、書籍や学習サイトで知識を深める。

- デモトレードで、ノーリスクで取引ツールの操作や手法の検証を行う。

- SBI FXトレードのような会社で、1通貨単位の超少額からリアルな取引を始めてみる。

現実のトレードは、映画のようにドラマティックなことばかりではありません。むしろ、地道な分析と学習、そして厳格な規律の積み重ねです。 しかし、その先には、経済的な自立や、世界経済のダイナミズムを読み解くという知的な面白さが待っています。

まずは、この記事で紹介した映画の中から、気になる一本を観ることから始めてみてはいかがでしょうか。その一本が、あなたの金融リテラシーを高め、新たな可能性を切り拓くきっかけになるかもしれません。