FX(外国為替証拠金取引)の世界には、現代の金融工学や経済理論では明確に説明できないものの、なぜか経験則として繰り返し観測される相場の規則性が存在します。これらは「アノマリー」と呼ばれ、多くのトレーダーが売買判断の一助として意識しています。

本記事では、FXにおけるアノマリーの基本的な概念から、具体的な15の有名なアノマリー、曜日ごとの傾向、そしてそれらを実際のトレードでどのように活用すればよいのか、注意点も含めて網羅的に解説します。アノマリーは絶対的な法則ではありませんが、相場の季節性や時間帯による「癖」を理解することで、トレード戦略に深みと幅を持たせることが可能です。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析に行き詰まりを感じている方や、新たな視点を取り入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

FXのアノマリーとは?

FX取引を始めると、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析といった言葉を耳にする機会が多いでしょう。しかし、それらとは一線を画す「アノマリー」という考え方も、市場を読み解く上で非常に興味深い要素です。この章では、まずアノマリーが何であるか、そして主要な分析手法とどう違うのかを詳しく解説します。

理論的に説明できないが、よく当たる相場の規則性

アノマリー(Anomaly)とは、英語で「変則」「例外」「異常」などを意味する言葉です。金融市場、特にFXや株式市場においては、「現代ポートフォリオ理論」や「効率的市場仮説」といった合理的な経済理論では説明がつかないものの、経験的に観測される市場の規則的なパターンのことを指します。

例えば、「1月は株価が上がりやすい」「特定の曜日に特定の通貨が買われやすい」といった現象がアノマリーに該当します。これらは科学的な根拠や明確な因果関係が証明されているわけではありません。しかし、過去のデータを振り返ると、偶然とは考えにくいほど高い確率で同様の現象が繰り返し発生しているため、多くの市場参加者に意識されています。

では、なぜ理論で説明できないのでしょうか。その背景には、以下のような複合的な要因が絡み合っていると考えられています。

- 投資家の心理・行動バイアス: 人間は必ずしも合理的な判断を下すわけではありません。「年末には気分が高揚して楽観的になる」「みんなが買っているから自分も買う」といった集団心理が、相場に一定のパターンを生み出すことがあります。

- 季節的要因: 企業の決算期や個人の税金支払い、ボーナスシーズン、年末商戦、長期休暇といった季節的な資金需要の変動が、為替レートに影響を与えることがあります。

- 制度的な要因: 機関投資家の会計年度末のリバランス(資産配分の調整)や、輸出入企業の決済資金の需要など、制度的な資金フローが特定の時期に集中することで、相場に偏りが生じます。

- 自己成就的予言: 「この時期はこうなりやすい」というアノマリーが広く知れ渡ることで、多くのトレーダーがそのアノマリーを前提とした売買を行います。その結果、予言が自己実現するように、実際に相場がその通りに動いてしまうという側面もあります。

このように、アノマリーは一つの要因で説明できる単純なものではなく、人々の心理、経済活動、制度が複雑に絡み合って生まれる「相場の癖」のようなものと捉えるのが適切です。これを理解し、トレードに活かすことで、新たなチャンスを見つけられる可能性があります。

アノマリーとテクニカル・ファンダメンタルズ分析の違い

FXの相場分析には、主に「テクニカル分析」「ファンダメンタルズ分析」「アノマリー」の3つのアプローチがあります。これらはそれぞれ異なる視点から相場を分析するものであり、優劣があるわけではなく、相互に補完し合う関係にあります。

| 分析手法 | 分析対象 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| テクニカル分析 | 過去のチャート(価格、出来高など) | 短期的な売買タイミングの判断 | 移動平均線やRSIなどのインジケーターを用いて、将来の値動きを予測する。「価格はすべての事象を織り込む」という考えが根底にある。 |

| ファンダメンタルズ分析 | 各国の経済状況(金利、物価、雇用統計など) | 中長期的な相場の方向性の判断 | 経済指標や金融政策から通貨の「本質的な価値」を分析し、将来の価格変動を予測する。 |

| アノマリー分析 | 経験則や統計的な偏り(季節性、時間帯など) | 相場の周期的な傾向や癖の把握 | 「なぜそうなるか」の理論的根拠は薄いが、「過去にそうだった」という事実に基づき、特定の時期や曜日の値動きの傾向を予測する。 |

テクニカル分析は、過去の値動きを記録したチャートそのものに注目します。ローソク足のパターン、トレンドライン、移動平均線、MACD、RSIといった様々なテクニカル指標を駆使して、「買い」と「売り」の勢いを読み解き、将来の値動きを予測しようと試みます。分析の根底には「歴史は繰り返す」「価格はトレンドを形成する」といった考え方があり、主に数分から数週間程度の短期的な売買タイミングを計るのに適しています。

一方、ファンダメンタルズ分析は、為替レートを動かす根源的な要因である各国の経済状態に着目します。政策金利の動向、インフレ率、GDP(国内総生産)、雇用統計といったマクロ経済指標や、中央銀行総裁の発言、地政学リスクなどを分析し、その通貨が「買われるべきか」「売られるべきか」という中長期的な方向性を見極めます。国の経済力や信用力を測り、通貨の「ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)」から価値を判断するアプローチです。

そしてアノマリーは、これら2つとは全く異なる切り口です。チャートの形でもなければ、経済指標の数字でもありません。「1月は小型株が上がりやすい」「金曜の夜に発表される米雇用統計後は相場が荒れやすい」といった、特定の時期やイベントにまつわる経験則そのものが分析対象です。理論的な裏付けは弱いものの、多くの市場参加者が意識しているという事実が、相場に影響を与えます。

重要なのは、これら3つを組み合わせて多角的に相場を分析することです。例えば、ファンダメンタルズ分析で「円安ドル高」という中長期的なトレンドを把握し、アノマリーで「4月は円安になりやすい」という季節的な追い風を確認し、最後にテクニカル分析で具体的なエントリーポイントを探る、といった使い方が考えられます。アノマリーは、他の分析手法を補強し、トレード戦略の精度を高めるための「スパイス」のような役割を果たすのです。

FXで有名なアノマリー15選

FXや株式市場には、古くから知られている数多くのアノマリーが存在します。これらは、特定の月や日付、イベントにまつわる値動きの傾向を示すもので、多くのトレーダーが参考にしています。ここでは、特に有名でFXトレードにも応用できる15のアノマリーを一つずつ詳しく解説します。

① 1月効果(January Effect)

「1月効果」とは、新年を迎えた1月の株式市場、特に小型株のリターンが他の月に比べて高くなる傾向があるとされるアノマリーです。これは主に米国市場で観測される現象ですが、為替市場にも影響を与えることがあります。

背景としては、いくつかの要因が考えられています。

- 税金対策(タックス・ロス・セリング): 年末に、含み損を抱えた銘柄を売却して損失を確定させ、税金の還付を受けようとする動きがあります。そして年が明けた1月に、新たな資金で再び株式を買い戻すため、買い需要が高まると言われています。

- 年末ボーナスの流入: 個人投資家が年末に受け取ったボーナスを、年明けの1月に投資に回すことで、市場に資金が流入しやすくなります。

- 新年への期待感: 新しい年が始まることへの期待感や楽観的なムードが、投資家のリスク許容度を高め、積極的な買いにつながるという心理的な側面も指摘されています。

FXにおいては、株価の上昇(リスクオン)は、一般的に円安要因となります。投資家がリスクを取って高いリターンを求め始めると、相対的に安全資産とされる円が売られ、豪ドルやNZドルといった高金利通貨や、基軸通貨である米ドルが買われやすくなるためです。したがって、1月効果で株価が上昇する局面では、ドル円やクロス円(ユーロ円、豪ドル円など)で円安方向への動きが強まる可能性を意識しておくと良いでしょう。

② 2月は円安・株高になりやすい

「2月は円安・株高になりやすい」というアノマリーも、過去のデータから指摘される傾向の一つです。これは1月効果の流れを引き継ぐ形で見られることもあります。

要因として考えられるのは、日本の機関投資家や輸出企業の動向です。

- 機関投資家のポートフォリオ調整: 日本の機関投資家(生命保険会社や年金基金など)は3月期末決算に向けて、ポートフォリオのリバランスを行います。その一環として、海外資産への投資を増やす動きが2月頃から活発化することがあり、これが円売り・外貨買い(=円安)につながります。

- 季節的な要因: 1月の反動や、春節(旧正月)明けのアジア市場の動きなども複雑に絡み合っていると考えられます。

FXトレードでは、このアノマリーを意識して、2月中はドル円やクロス円での買い(ロング)戦略を検討する材料の一つにできます。ただし、2月には重要な経済イベントが少ないため、方向感の出にくい相場になることもある点には注意が必要です。

③ 3月は年度末で円高になりやすい

「3月は年度末で円高になりやすい」というのは、日本特有の事情が大きく関わっているアノマリーです。日本の多くの企業は3月期末決算を迎えます。

このアノマリーの主な背景は、企業のレパトリエーション(海外資金の本国環流)です。

- 輸出企業の円転需要: 海外で製品を販売し、ドルなどの外貨で利益を得ている輸出企業は、決算に向けてその利益を日本円に換える必要があります。この「ドル売り・円買い」の動きが大規模に行われるため、円高圧力となります。

- 機関投資家のリバランス: 海外で運用していた資産を一部売却し、日本円に戻して決算に備える機関投資家の動きも、円買いを加速させる要因です。

このため、3月、特に月末にかけてはドル円やクロス円で円高方向へのバイアスがかかりやすいとされています。トレーダーは、この時期に円買い(ショート)ポジションを検討したり、すでに保有している円売り(ロング)ポジションの利益確定を早めに行ったりするなどの戦略が考えられます。ただし、近年は企業のグローバル化が進み、海外での再投資が増えたことで、レパトリエーションの影響は以前より小さくなっているという見方もあります。

④ 4月は新年度入りで円安になりやすい

3月の円高アノマリーとは対照的に、「4月は新年度入りで円安になりやすい」とされています。これも日本企業の資金フローが主な要因です。

- 機関投資家の新規投資: 新年度が始まり、新たな運用計画に基づいて、日本の機関投資家が海外の株式や債券への投資を活発化させます。この際、円を売って外貨を買う動き(円売り・外貨買い)が強まるため、円安要因となります。

- 個人投資家の動き: NISA(少額投資非課税制度)の新しい投資枠が始まることなどから、個人の海外投資も4月に活発化する傾向があります。

このアノマリーから、4月はドル円やクロス円での円売り(ロング)が有利に働く可能性があると考えられます。3月の円高で押し目をつけたところを、4月の円安トレンドに乗って買う、というシナリオを描くトレーダーも少なくありません。

⑤ セルインメイ(Sell in May)

「セルインメイ(Sell in May, and go away, but remember to come back in September.)」は、「5月に株を売って、9月に戻ってこい」という意味の、欧米で古くから伝わる相場の格言です。これは、5月から夏場にかけて株式市場が軟調になりやすい傾向を示すアノマリーです。

背景としては、以下のようなものが挙げられます。

- ヘッジファンドの決算: 多くのヘッジファンドが5月に決算期を迎えるため、利益確定の売りが出やすいとされています。

- 夏季休暇前のポジション整理: 欧米では6月以降、多くの市場参加者が長期の夏季休暇(バカンス)に入ります。休暇中に大きなリスクを抱えたくないため、事前にポジションを軽くする(売却する)動きが出やすいのです。

FX市場では、株価の下落はリスクオフムードを高めます。そのため、安全資産とされる円やスイスフランが買われ、豪ドルなどの資源国通貨や新興国通貨が売られやすくなる傾向があります。セルインメイの時期は、クロス円での売り(ショート)を検討する一つの根拠となり得ます。

⑥ 夏枯れ相場(7月・8月)

「夏枯れ相場」とは、主に7月と8月に見られる、市場参加者が減って相場の値動きが乏しくなり、取引高(出来高)も細る状態を指します。

この最大の要因は、欧米のトレーダーや機関投資家が本格的なサマーバケーションに入ることです。市場の主役である彼らが不在になるため、相場を動かす大きなエネルギーが不足し、方向感のないレンジ相場になりやすくなります。

夏枯れ相場でのトレードには注意が必要です。

- 流動性の低下: 取引量が少ないため、通常時よりもスプレッド(売値と買値の差)が広がりやすくなります。

- 突発的な急変動: 市場が薄い中で、何らかのニュースや大口の注文が入ると、価格が瞬間的に大きく動く「フラッシュ・クラッシュ」のような現象が起きやすくなります。

この時期は、大きなトレンドを狙うのではなく、レンジ相場の上下限を狙った逆張り戦略や、取引自体を控えるという選択も有効です。

⑦ 9月は円高・株安になりやすい

夏休みを終えた市場参加者が戻ってくる9月は、相場が再び活発化しますが、「9月は円高・株安になりやすい」というアノマリーも存在します。「セルインメイ」の格言の後半部分、「remember to come back in September」とは逆の動きですが、歴史的には9月は株式市場のパフォーマンスが悪い月として知られています。

要因としては、以下が考えられます。

- 機関投資家の動き: 夏休み中に溜まった売り注文が出やすいことや、9月中間決算を控えた利益確定売りなどが重なります。

- 季節的な要因: 新学期が始まるなど、季節の変わり目で投資家心理が慎重になりやすいという説もあります。

- 歴史的な暴落: リーマンショック(2008年9月)など、過去に大きな金融危機が9月に発生したことも、投資家の警戒感を高める一因となっています。

FXでは、株安(リスクオフ)に伴う円高を意識する必要があります。ドル円やクロス円でのショート戦略が有効となる可能性があります。

⑧ 10月は相場が荒れやすい(October Effect)

「10月効果(オクトーバー・エフェクト)」とは、10月は歴史的に株価の暴落(クラッシュ)が起こりやすいとされるアノマリーです。ブラック・マンデー(1987年10月)や世界金融危機の発端となった下落など、市場の記憶に残る大きな変動が10月に集中しています。

明確な経済的根拠はありませんが、過去の出来事が投資家の潜在的な恐怖心を刺激し、「10月は危ない」という自己成就的な予言として機能している側面が強いと考えられます。相場が大きく動くということは、トレンドが転換する「転換月」にもなりやすいと言えます。暴落することもあれば、逆に大底をつけて上昇に転じることもあります。

トレーダーにとっては、大きな利益を狙えるチャンスがある一方、大きな損失を被るリスクも高まる月です。ボラティリティ(価格変動率)が高まることを前提に、損切り設定を徹底し、資金管理に細心の注意を払う必要があります。

⑨ ハロウィン効果(Halloween Effect)

「ハロウィン効果」は、「セルインメイ」と対をなすアノマリーです。「セルインメイ」が5月から9月までの市場の停滞を示すのに対し、ハロウィン効果は10月末(ハロウィン)から翌年の4月末までの期間は、株式市場が好調になりやすいというものです。

背景には、以下のような要因があります。

- 年末商戦への期待: クリスマスや年末年始に向けて個人消費が活発化し、企業業績が向上することへの期待感が高まります。

- 機関投資家の資金流入: 年末に向けて、機関投資家がポートフォリオを最終調整し、買いを入れる動きが出やすいとされています。

- アノマリーの自己成就: このアノマリーが広く知られているため、多くの投資家が11月からの買いを意識し、相場を押し上げる要因となります。

FXにおいては、株価上昇(リスクオン)の流れを受け、円安方向への動きが強まりやすいと考えられます。11月から翌春にかけて、ドル円やクロス円のロング戦略を検討する上で参考になるアノマリーです。

⑩ 年末ラリー・クリスマス効果(12月)

「年末ラリー」または「クリスマス効果(サンタクロース・ラリー)」は、年末の最終5営業日と新年の最初の2営業日にかけて、株価が上昇しやすいとされるアノマリーです。

主な要因は以下の通りです。

- ホリデームード: クリスマス休暇を前にした市場の楽観的な雰囲気や、ボーナス資金の流入が買いを誘います。

- 市場参加者の減少: 多くの機関投資家が休暇に入り、市場が薄くなる中で、個人投資家の買いが相場に与える影響が大きくなります。

- 節税対策の終了: 1月効果の裏返しで、12月までに節税目的の売りが一巡するため、売り圧力が低下します。

この時期も株高(リスクオン)に伴う円安が進みやすいとされます。ただし、市場の流動性が低下するため、夏枯れ相場と同様に突発的な値動きには注意が必要です。

⑪ ゴトー日(五十日)

「ゴトー日(五十日)」は、毎月5日、10日、15日、20日、25日、そして月末日といった、5と10のつく日のことです。これらの日には、日本の輸入企業などが決済資金として米ドルを必要とするため、銀行の窓口が混み合うと言われています。

この実需のドル買い需要から、ゴトー日の午前中、特に東京時間の仲値(午前9時55分)にかけては、ドル円が上昇(円安ドル高)しやすいというアノマリーがあります。

FXトレーダーの中には、このアノマリーを利用して、ゴトー日の早朝にドル円を買い、仲値が決まる直前に売却して利益を狙うスキャルピング的な手法を実践する人もいます。ただし、必ずしも毎回上昇するわけではなく、他の要因(経済指標など)が強ければ、アノマリー通りの動きにならないことも多々あります。

⑫ 仲値(なかね)

「仲値」とは、金融機関がその日の対顧客向け為替レートの基準として定めるレートのことで、通常は東京時間の午前9時55分の為替レートを参考に決定されます。特に、上記のゴトー日には、輸入企業の決済のためのドル買い需要がこの仲値決定時間に向けて集中する傾向があります。

そのため、午前9時頃から9時55分にかけて、ドル円が上昇しやすいという短期的なアノマリーが存在します。これを「仲値トレード」と呼び、この時間帯に特化した取引戦略も存在します。

しかし、近年は企業の決済日が多様化したり、為替予約を利用したりすることが増えたため、ゴトー日の仲値に向けた値動きは以前ほど顕著ではなくなったとも言われています。また、投機筋がこのアノマリーを逆手に取って、個人トレーダーの買いを狙った売りを仕掛けてくる可能性もあります。

⑬ ロンドンフィキシング

「ロンドンフィキシング(ロンドンフィックス)」は、金(ゴールド)のスポット価格を決める時間帯のことで、ロンドン時間の午後4時(日本時間では冬時間は午前1時、夏時間は午前0時)を指します。この時間帯は、金の価格決定だけでなく、欧州の機関投資家や大手企業がその日の取引の基準値として利用するため、為替市場でも大きな取引が執行される傾向があります。

特に月末のロンドンフィキシングは、月間のポートフォリオ調整(リバランス)に伴う大口の注文が集中するため、為替レートが大きく動くことがあります。例えば、その月の株価が世界的に上昇していれば、資産運用会社は規定の比率に戻すために株式を売り、債券などを買うリバランスを行います。この過程で大規模な通貨交換が発生し、相場に影響を与えます。

月末のロンドンフィキシングの時間帯は、値動きの方向性が読みにくい一方で、ボラティリティが急上昇するため、短期トレーダーにとっては大きなチャンスとなり得ますが、同時に高いリスクも伴います。

⑭ ジブリの呪い

「ジブリの呪い」は、日本で生まれた非常にユニークなアノマリーです。日本テレビ系の「金曜ロードショー」でスタジオジブリの作品が放送されると、その日の夜の米国雇用統計の結果が悪かったり、為替市場が円高になったりするというものです。

これは科学的根拠が全くない、一種の都市伝説やジンクスです。なぜこのようなことが言われるようになったのか定かではありませんが、偶然が何度か重なったことで話題となり、市場参加者の間で面白おかしく語られるようになりました。

もちろん、このアノマリーを真に受けてトレード戦略を立てるべきではありません。あくまでエンターテイメントとして捉え、話のネタとして楽しむ程度に留めておくのが賢明です。重要な経済指標発表時は、このようなジンクスに惑わされず、ファンダメンタルズに基づいた分析を優先しましょう。

⑮ 大統領選挙サイクル

「大統領選挙サイクル」は、主に米国で見られるアノマリーで、4年周期の大統領選挙が株価に与える影響のパターンを指します。一般的には、以下のような傾向があるとされています。

- 選挙の翌年・2年目: 新大統領が不人気な政策(増税など)を実施しやすいため、株価は伸び悩む傾向がある。

- 選挙の3年目: 次の選挙での再選を目指し、大統領が景気刺激策や減税などの人気取り政策を打ち出すため、株価は最も上昇しやすい。

- 選挙の年(4年目): 3年目からの上昇基調が継続しやすいが、選挙結果の不透明感から後半は不安定になることもある。

この株価のサイクルは、為替市場にも影響を与えます。株高局面ではリスクオンの円安、株安局面ではリスクオフの円高という関係を念頭に置くことで、中長期的なトレード戦略の参考になります。ただし、これもあくまで過去の傾向であり、その時々の経済情勢や候補者の政策によってパターンが崩れることも十分にあり得ます。

曜日に関するアノマリー

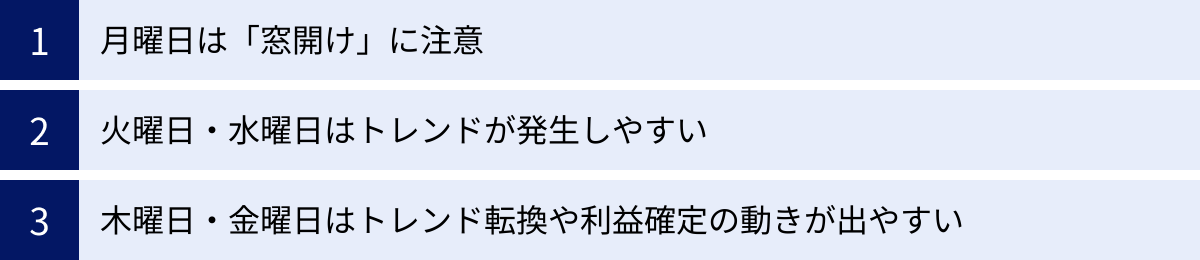

月ごとのアノマリーだけでなく、1週間の中での曜日の違いによっても、為替相場には一定の傾向が見られます。週末を挟むことで市場の状況がリセットされたり、週半ばに重要なイベントが集中したりするためです。ここでは、曜日ごとの特徴的な値動きについて解説します。

月曜日は「窓開け」に注意

月曜日の朝は、FXトレーダーが最も注意すべき時間帯の一つです。その理由は「窓(ギャップ)」の発生にあります。

FX市場は24時間動いていますが、土日は基本的に市場が閉まっています(中東など一部市場は除く)。この週末の間に、各国の首脳会談やテロ、自然災害といった大きなニュースや地政学リスクが発生すると、市場参加者のセンチメント(市場心理)が大きく変化します。

その結果、金曜日の終値と、週明け月曜日の始値との間に価格の乖離(空白地帯)が生じることがあります。これが「窓」です。上に開く窓(ギャップアップ)は強気、下に開く窓(ギャップダウン)は弱気のサインとされます。

この窓には、「開いた窓は閉まる」というアノマリーがあります。つまり、ギャップアップした場合は価格が下落して窓を埋めに、ギャップダウンした場合は価格が上昇して窓を埋めにいく動きが起こりやすいというものです。この性質を利用して、窓を埋める方向にエントリーする「窓埋めトレード」という手法も存在します。

しかし、注意点もあります。

- 窓埋めは100%ではない: 強いトレンドが発生している場合、窓を埋めずにそのまま一方向に動き続けることもあります。窓埋めを狙った逆張りは、トレンドに逆らう行為であるため、大きな損失につながるリスクがあります。

- スプレッドの拡大: 週明け直後は市場の流動性が低く、スプレッドが通常よりも大きく開いていることがほとんどです。不利なレートで約定してしまう可能性があるため、取引開始直後のエントリーは慎重に行う必要があります。

月曜日の朝は、まず週末に大きなニュースがなかったかを確認し、窓が開いている場合はその後の値動きを冷静に見極めることが重要です。

火曜日・水曜日はトレンドが発生しやすい

週半ばにあたる火曜日と水曜日は、1週間の中で最もトレンドが発生しやすく、値動きが活発になる傾向があります。

その背景には、以下のような理由があります。

- 重要な経済指標の発表: 週間の経済指標カレンダーを見ると、各国の重要な指標(消費者物価指数、生産者物価指数、貿易収支など)が火曜日や水曜日に集中していることが多いです。これらの結果が市場の予想と大きく異なると、それをきっかけに大きなトレンドが生まれることがあります。

- 市場参加者の本格参入: 月曜日に週末のポジション調整や様子見を終えた市場参加者が、本格的に取引を開始する時期です。ロンドン市場、ニューヨーク市場と取引が重なる時間帯は特に活発になります。

- スワップポイント狙いの取引: FXには、通貨ペア間の金利差によって得られるスワップポイントという利益があります。多くのFX会社では、水曜日(または木曜日の早朝)に土日分を含めた3日分のスワップポイントが付与されます。これを狙って、水曜日にかけて高金利通貨を買う動きが強まることがあります。

このため、火曜日と水曜日は、トレンドフォロー(順張り)戦略が有効に機能しやすい曜日と言えます。移動平均線やMACDなどのトレンド系指標を使い、発生したトレンドに乗って利益を狙うトレードに適しています。

木曜日・金曜日はトレンド転換や利益確定の動きが出やすい

週の後半にあたる木曜日と金曜日は、それまで続いていたトレンドが転換したり、週末を前にしたポジション調整の動きが活発になったりする時期です。

- 木曜日: 週半ばに発生したトレンドが継続することも多いですが、週末が近づくにつれて、トレンドの勢いが弱まったり、反転の兆しが見え始めたりします。重要な経済指標発表が続くことも多く、ボラティリティが高い状態が維持されやすいです。

- 金曜日: 週末のリスクを回避するための利益確定売り(または買い戻し)が最も出やすい曜日です。例えば、週を通して上昇トレンドが続いていた場合、金曜日の夕方から夜にかけて、利益を確定させるための売り注文が増え、価格が下落することがよくあります。

- 米国雇用統計: 特に毎月第一金曜日に発表される米国雇用統計は、数ある経済指標の中でも最も注目度が高く、発表直後に相場が乱高下することが常です。この結果次第で、その後のトレンドが大きく変わることも少なくありません。

木曜日や金曜日は、トレンドの終焉や転換点を狙ったトレードが考えられます。また、保有しているポジションを週末に持ち越す(ウィークエンドリスクを負う)かどうかを慎重に判断し、必要であれば金曜日のうちに手仕舞いすることも重要なリスク管理となります。特に、大きな利益が出ているポジションは、金曜日の利益確定売りに押されて利益が減ってしまう前に、一部または全部を決済する判断も有効です。

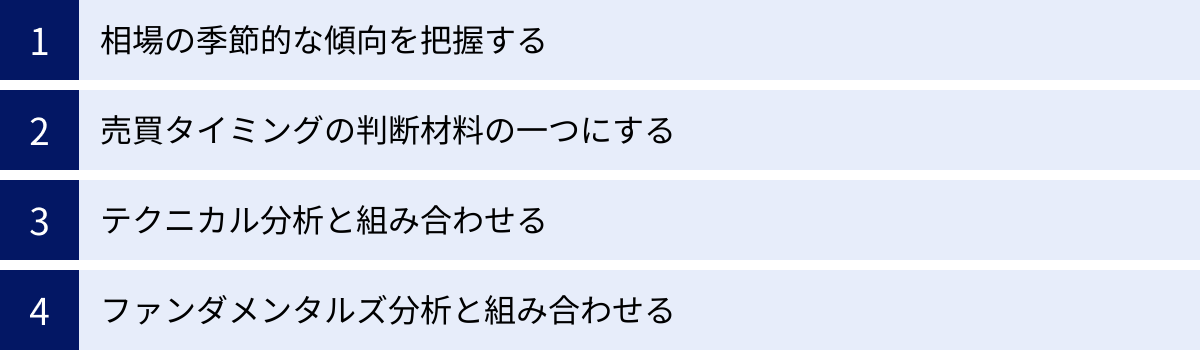

アノマリーをFXトレードで活用する方法

ここまで様々なアノマリーを紹介してきましたが、これらを実際のトレードでどのように活かせば良いのでしょうか。アノマリーは単独で使うのではなく、他の分析手法と組み合わせることで、その真価を発揮します。ここでは、具体的な活用方法を4つの視点から解説します。

相場の季節的な傾向を把握する

アノマリーは、FX相場の大きな流れや季節ごとの特徴を把握するための「地図」や「カレンダー」のような役割を果たします。

例えば、「3月は円高になりやすく、4月は円安になりやすい」というアノマリーを知っていれば、春先のトレード戦略を立てやすくなります。「セルインメイ」や「夏枯れ相場」を意識することで、初夏から夏にかけては無理に大きな利益を追わず、リスクを抑えたトレดードに切り替えるという判断ができます。

このように、年間を通したアノマリーを頭に入れておくと、「今は相場がどちらの方向に動きやすい時期なのか」という大局観を持つことができます。この大局観、つまり環境認識は、トレードの成功確率を高める上で非常に重要です。目の前の小さな値動きに一喜一憂するのではなく、より大きな時間軸で相場の「癖」を理解することで、精神的にも余裕を持ったトレードが可能になります。

まずはこの記事で紹介した月別のアノマリーをカレンダーに書き出すなどして、年間の相場サイクルを俯瞰するところから始めてみるのがおすすめです。

売買タイミングの判断材料の一つにする

アノマリーは、具体的な売買タイミングを決定する際の「後押し」や「根拠の一つ」として活用できます。

例えば、テクニカル分析でドル円の上昇トレンドを確認し、「そろそろ買いでエントリーしたい」と考えているとします。その日がちょうどゴトー日(五十日)で、仲値に向けてドル買い需要が高まりやすい時間帯であれば、「アノマリーも追い風になっている」と判断し、より自信を持ってエントリーできるでしょう。

逆に、テクニカル的には買いシグナルが出ていても、「セルインメイ」の時期で市場全体がリスクオフムードに傾いているなら、「今回はエントリーを見送ろう」あるいは「通常よりロット数を落として慎重に入ろう」といった判断ができます。

このように、アノマリーを判断材料に加えることで、エントリーやイグジットの精度を高めることができます。ただし、後述するようにアノマリーは絶対ではありません。あくまで複数の根拠の一つとして、客観的に判断することが重要です。

テクニカル分析と組み合わせる

アノマリーは、テクニカル分析と組み合わせることで、非常に強力なツールとなります。テクニカル分析が示す売買サインの信頼性を、アノマリーが補強してくれるからです。

具体的な組み合わせの例をいくつか挙げます。

- トレンドフォロー戦略との組み合わせ: 例えば、「4月は円安になりやすい」というアノマリーがある時期に、ドル円の日足チャートで移動平均線がゴールデンクロス(短期線が長期線を上抜く買いサイン)を形成したとします。この場合、「長期的な季節性と短期的なテクニカルサインの方向性が一致している」ため、非常に信頼性の高い買いシグナルと判断できます。

- オシレーター系指標との組み合わせ: 「夏枯れ相場」のように、相場が一定の範囲で上下動するレンジ相場になりやすい時期には、RSIやストキャスティクスといったオシレーター系の指標が有効です。RSIが売られすぎの水準(例:30%以下)に達したところで買い、買われすぎの水準(例:70%以上)に達したところで売る、といった逆張り戦略の成功確率が高まります。

- 時間帯アノマリーとの組み合わせ: 「仲値に向けてドル円が上昇しやすい」というアノマリーと、5分足や15分足などの短期足チャートを組み合わせます。東京時間午前9時過ぎに、短期の移動平均線をローソク足が上抜けたタイミングでエントリーし、9時55分直前に手仕舞う、といった具体的なスキャルピング手法を組み立てることができます。

このように、アノマリーで相場の「時間的・季節的な背景」を把握し、テクニカル分析で「具体的なエントリー・イグジットのタイミング」を計るという使い分けが非常に有効です。

ファンダメンタルズ分析と組み合わせる

中長期的な視点でトレードを行う場合、アノマリーとファンダメンタルズ分析の組み合わせも効果的です。ファンダメンタルズが示す大きな方向性を、アノマリーが後押しする形になります。

例えば、米国のFRB(連邦準備制度理事会)が金融引き締め(利上げ)サイクルに入っており、ファンダメンタルズ的にはドル高が進みやすい状況だとします。この状況で、「ハロウィン効果」や「年末ラリー」といった株高(リスクオン)・円安になりやすいアノマリーの時期を迎えた場合、ドル円の上昇トレンドがさらに加速する可能性が高いと予測できます。

逆に、世界的な景気後退懸念が強まり、ファンダメンタルズ的にリスクオフ(円高)ムードが支配的な状況で、「3月のレパトリ円高」のアノマリーが重なれば、円高が一段と進む可能性を警戒する必要があります。

ファンダメンタルズ分析で「なぜ相場が動くのか(Why)」という根源的な理由を理解し、アノマリー分析で「いつ動きやすいのか(When)」というタイミングを計る、という関係性と捉えると分かりやすいでしょう。両者の方向性が一致する局面は、トレンドが強く長く継続する可能性が高いため、絶好のトレードチャンスとなり得ます。

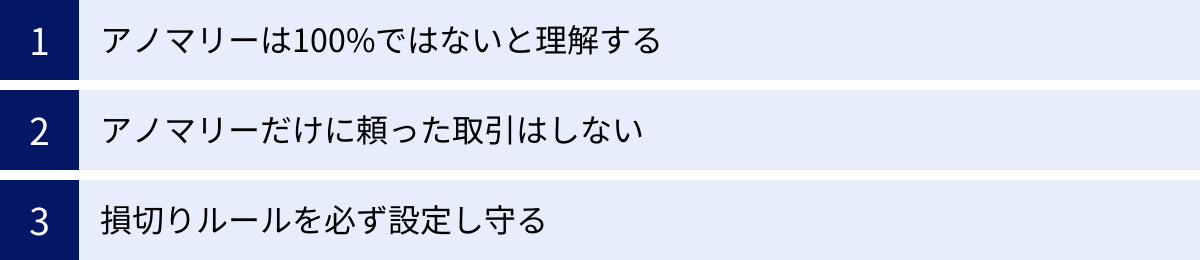

FXのアノマリーを活用する際の3つの注意点

アノマリーはトレードの有効な武器になり得ますが、その使い方を誤ると大きな損失につながる危険性もはらんでいます。アノマリーをトレードに活用する際には、以下の3つの注意点を必ず念頭に置いてください。

① アノマリーは100%ではないと理解する

最も重要な注意点は、アノマリーはあくまで「過去の経験則」であり、将来の値動きを100%保証するものではないということです。「〜しやすい」「〜という傾向がある」という確率論の話であって、絶対的な法則ではありません。

過去に何年も連続で観測されたアノマリーであっても、次の年には全く逆の動きをすることもあります。その背景には、以下のような市場環境の変化があります。

- 金融政策の変化: 各国中央銀行の金融政策は、為替相場に最も大きな影響を与えます。アノマリーが示す方向とは逆に、強力な金融緩和や引き締めが行われれば、相場はファンダメンタルズ要因を優先して動きます。

- 市場参加者の変化: かつては銀行や機関投資家が中心でしたが、近年はアルゴリズム取引(HFT)や個人投資家の割合が増加しています。これにより、過去のパターンが通用しなくなることがあります。

- グローバル化の進展: 企業の決済サイクルの多様化や、グローバルなサプライチェーンの構築により、「3月のレパトリ」のような特定の国に起因するアノマリーの影響が薄れてきているとの指摘もあります。

アノマリーが外れることは常にあり得ると考え、「今回はアノマリー通りに動かなかった」という事態を常に想定しておく必要があります。

② アノマリーだけに頼った取引はしない

上記の注意点とも関連しますが、アノマリーだけを根拠にした安易な取引は非常に危険です。FXで長期的に勝ち続けるためには、複数の根拠に基づいた総合的な判断が不可欠です。

例えば、「4月は円安になりやすいらしいから、とりあえずドル円を買っておこう」といったトレードは、単なるギャンブルと変わりません。なぜなら、その時のテクニカル指標が強い下落を示唆していたり、重要なファンダメンタルズ要因(例:日本の大規模な金融緩和終了観測)が円高を後押ししていたりする可能性があるからです。

アノマリーは、あくまで補助的な分析ツールと位置づけましょう。トレードを行う前には、必ずテクニカル分析やファンダメンタルズ分析も行い、複数の根拠が同じ方向を向いているかを確認する癖をつけることが重要です。エントリーの根拠が多ければ多いほど、そのトレードの優位性(エッジ)は高まります。アノマリーは、その根拠を一つ増やすための「追加材料」と考えるのが適切な距離感です。

③ 損切りルールを必ず設定し守る

これはアノマリーに限らず、すべてのトレードにおける鉄則ですが、特にアノマリーを意識したトレードではより一層重要になります。アノマリーが外れた場合に備え、損失を限定するための損切り(ストップロス)注文を必ず設定し、それを厳守してください。

アノマリーを信じすぎるあまり、「今は一時的に逆行しているだけだ。いずれアノマリー通りに動くはずだ」と損切りをためらってしまうのは、最もやってはいけないことです。このような根拠のない期待は、含み損を際限なく拡大させ、最終的に強制ロスカットという最悪の結果を招きかねません。

エントリーする前に、「もし自分の予測が外れて、価格がここまで来たら、潔く損切りする」というラインを明確に決めておく必要があります。例えば、「直近の安値を下回ったら損切り」「エントリー価格から〇〇pips逆行したら損切り」といった具体的なルールを設け、注文と同時にストップロス注文も入れておきましょう。

アノマリーはあくまで確率的な優位性を探るためのツールです。一つ一つのトレードの勝ち負けにこだわるのではなく、トータルで利益を残すためには、負けトレードの損失をいかに小さく抑えるかというリスク管理の技術が決定的に重要になります。

アノマリーの情報収集に役立つFX会社

アノマリーをトレードに活かすには、関連する経済ニュースや市場レポート、経済指標カレンダーといった情報を効率的に収集することが不可欠です。多くのFX会社は、口座開設者向けに質の高い情報ツールを無料で提供しています。ここでは、特に情報収集の観点から評価の高いFX会社を3社紹介します。

| FX会社名 | 主な情報コンテンツ・ツール | 特徴 |

|---|---|---|

| 外為どっとコム | 外為情報ナビ、G.comマンスリーレポート、動画コンテンツ、経済指標カレンダー | 著名アナリストによるレポートや動画解説が豊富。初心者から上級者まで満足できる情報量と質を誇る。 |

| みんなのFX | 各社ニュース(FXi24, MarketWin24)、経済指標通知、通貨強弱 | 複数の情報ベンダーからニュースをリアルタイムで受信可能。通貨の強弱を視覚的に把握できるツールも便利。 |

| GMOクリック証券 | マーケット情報、はっちゅう君FXプラス、プラチナチャート+ | 高機能な取引ツール内に豊富なニュースや経済指標カレンダーを統合。分析から発注までシームレスに行える。 |

外為どっとコム

外為どっとコムは、情報量の豊富さと質の高さで定評のあるFX会社です。特に、同社が運営する情報サイト「外為情報ナビ」は、口座を持っていなくても一部を閲覧できますが、口座開設者はすべてのコンテンツを利用できます。

- 豊富なレポート: 神田真人財務官など当局者の発言を速報する「主要ヘッドライン」や、著名なアナリストによるデイリー・ウィークリー・マンスリーレポートが充実しています。アノマリーの背景となる機関投資家の動向や季節的な需給要因についても詳しく解説されていることが多く、トレード戦略を立てる上で非常に役立ちます。

- 動画コンテンツ: 定期的に開催されるオンラインセミナーや、マーケットの要点を解説する短い動画コンテンツが豊富です。活字を読むのが苦手な方でも、専門家の解説を耳からインプットできます。

- 未来予測チャート: 過去のチャート形状から未来の値動きを予測するツールも提供しており、アノマリーとは別の角度から相場予測のヒントを得られます。

初心者から上級者まで、深く掘り下げた情報を得たいトレーダーにとって、外為どっとコムは非常に心強いパートナーとなるでしょう。(参照:外為どっとコム公式サイト)

みんなのFX

みんなのFX(トレイダーズ証券)は、ニュース配信の速さと種類の多さに強みを持つFX会社です。

- リアルタイムニュース: 金融情報サービス大手の「FXi24」や「MarketWin24」から配信されるニュースを、取引画面でリアルタイムに閲覧できます。重要な経済指標の結果や要人発言が瞬時に流れてくるため、市場の急な変動にも対応しやすくなります。

- 経済指標アラート: スマートフォンのアプリでは、経済指標の発表前にプッシュ通知で知らせてくれる機能があります。うっかり重要な指標発表を見逃すといったミスを防ぐことができます。

- 通貨強弱ツール: どの通貨が買われていて、どの通貨が売られているのかを視覚的に一目で把握できる「通貨強弱」ツールも提供しています。リスクオン・リスクオフの判断や、アノマリーによる円高・円安の動きを確認するのに便利です。

スキャルピングやデイトレードが主体で、情報の速報性を重視するトレーダーにおすすめの会社です。(参照:みんなのFX公式サイト)

GMOクリック証券

GMOクリック証券は、業界最大手の一つであり、高機能な取引ツールと一体化した情報提供が魅力です。

- 取引ツール内の情報: PC用の「はっちゅう君FXプラス」や、多機能チャート「プラチナチャート+」の中に、ニュースや経済指標カレンダーが統合されています。チャート分析をしながらシームレスに情報を確認できるため、効率的なトレードが可能です。

- 豊富なマーケット情報: 為替だけでなく、株式、商品(コモディティ)など、幅広い市場のニュースやレポートが提供されており、マーケット全体の動向を把握するのに役立ちます。アノマリーが為替市場に波及する経路(株価の変動など)を理解する助けになります。

- 口座保有者限定レポート: 専門家による詳細な分析レポートも定期的に配信され、トレードのヒントを得ることができます。

テクニカル分析を重視し、高機能なツール上で情報収集から発注までを完結させたいトレーダーに適しています。(参照:GMOクリック証券公式サイト)

まとめ

本記事では、FXにおけるアノマリーの基本概念から、有名な15の法則、曜日ごとの傾向、そして実践的な活用方法と注意点までを網羅的に解説しました。

アノマリーとは、「理論では説明できないが、なぜかよく当たる相場の規則性」であり、投資家心理や季節的な資金フローなどが複雑に絡み合って生まれる「相場の癖」です。これらを理解することは、トレード戦略に深みを与える上で非常に有効です。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- アノマリーは3つの分析手法の一つ: テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析を補完する存在として活用する。

- 有名なアノマリーを把握する: 「セルインメイ」や「ゴトー日」、「年末ラリー」など、月別・日別の傾向を知ることで、相場の季節性を味方につける。

- 他の分析手法と組み合わせる: アノマリー単体で判断せず、テクニカルやファンダメンタルズと組み合わせることで、トレードの精度を高める。

- リスク管理を徹底する: アノマリーは100%ではなく、外れることも当然あります。アノマリーを過信せず、必ず損切りルールを設定・厳守することが、市場で生き残るための絶対条件です。

アノマリーは、FXという複雑で奥深い世界を読み解くための一つの「羅針盤」です。しかし、羅針盤だけでは航海はできません。チャートを読む力(テクニカル分析)、経済の潮流を読む力(ファンダメンタルズ分析)、そして何よりも船を沈めないためのリスク管理能力が伴ってこそ、アノマリーはその真価を発揮します。

この記事で得た知識を武器に、ぜひご自身のトレードを見直し、より精度の高い戦略を構築してみてください。