FX(外国為替証拠金取引)の世界では、無数のトレーダーがチャートと向き合い、未来の値動きを予測しようと試みています。その分析手法は多岐にわたりますが、中でも相場の大きな流れとサイクルを読み解くための理論として、多くの熟練トレーダーに支持されているのが「エリオット波動理論」です。

エリオット波動は、一見ランダムに見える価格の動きの中に、実は秩序だったパターンが存在するという考え方に基づいています。この理論を理解することで、現在の相場がトレンドのどの段階にあるのかを把握し、次の展開を予測する精度を高めることが期待できます。

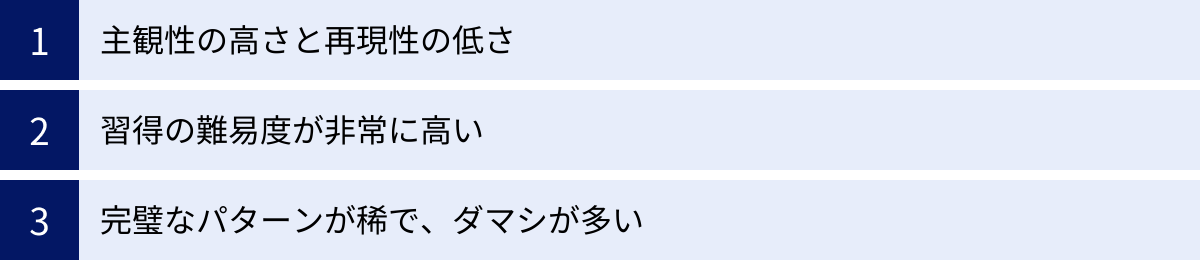

しかし、その理論は奥深く、習得が難しいという側面も持ち合わせています。「カウントが主観的で難しい」「完璧な形はめったに出ない」といった声も聞かれます。

この記事では、そんなエリオット波動理論について、その基本的な概念から、実際のトレードで活用するための実践的な使い方、分析の精度を高めるコツまで、網羅的に解説します。初心者の方にも理解しやすいように、専門用語はかみ砕いて説明し、豊富な具体例を交えながら進めていきます。

この記事を最後まで読めば、エリオット波動という強力な分析ツールを手に入れ、自身のトレード戦略を一段階引き上げるための知識と視点を得られるでしょう。

目次

エリオット波動とは

エリオット波動理論とは、1930年代に米国の会計士であり、経営コンサルタントでもあったラルフ・ネルソン・エリオット(Ralph Nelson Elliott)氏によって発見された相場分析理論です。彼は、75年分にも及ぶ膨大な株価(ダウ工業株平均)のチャートを詳細に分析する中で、相場の値動きには特定の「リズム」や「パターン」が繰り返し現れることを発見しました。

この理論の根底にあるのは、「相場は、市場に参加する不特定多数の人々の心理(集団心理)によって動かされる」という考え方です。強気(楽観)と弱気(悲観)という投資家心理の波が、チャート上に特定の波動パターンとして描かれるとエリオットは考えました。つまり、エリオット波動は、テクニカル分析の中でも特に、市場心理のサイクルを読み解くことに特化した分析手法と言えます。

多くのテクニカル指標が、過去の価格データから計算された「結果」を示すものであるのに対し、エリオット波動は、トレンドの発生から成長、成熟、そして終焉までの一連のプロセスをシナリオとして予測しようと試みる点に大きな特徴があります。これにより、トレーダーは「今、相場はどの局面にいるのか?」という環境認識を深め、次に起こりうる展開を予測し、優位性の高いトレード戦略を立てることが可能になります。

具体的には、エリオット波動は主に「推進波」と呼ばれる5つの波と、「修正波」と呼ばれる3つの波から構成される基本パターン(後述)を土台とします。このパターンをチャート上から見つけ出し、正しくカウントすることで、トレンドの方向性や勢い、そして重要な転換点や価格の目標値を予測する手がかりを得ることができます。

なぜ、多くのトレーダーがこの難解とも言われる理論を学び続けるのでしょうか。それは、エリオット波動が単なる短期的な売買シグナルを見つけるためのツールではないからです。この理論をマスターすることは、相場の大きな構造と、その背景にある集団心理の力学を理解することに繋がります。これにより、目先の値動きに一喜一憂することなく、大局的な視点から冷静に相場と向き合うことができるようになります。

もちろん、エリオット波動は万能ではありません。カウントの主観性やパターンの変形といった難しさも伴います。しかし、その原則を正しく理解し、他のテクニカル分析と組み合わせることで、その分析能力は飛躍的に向上するでしょう。このセクションではまず、エリオット波動がどのような思想的背景を持つ理論なのかを理解することが、今後の学習の第一歩となります。

エリオット波動の基本パターン(推進5波・修正3波)

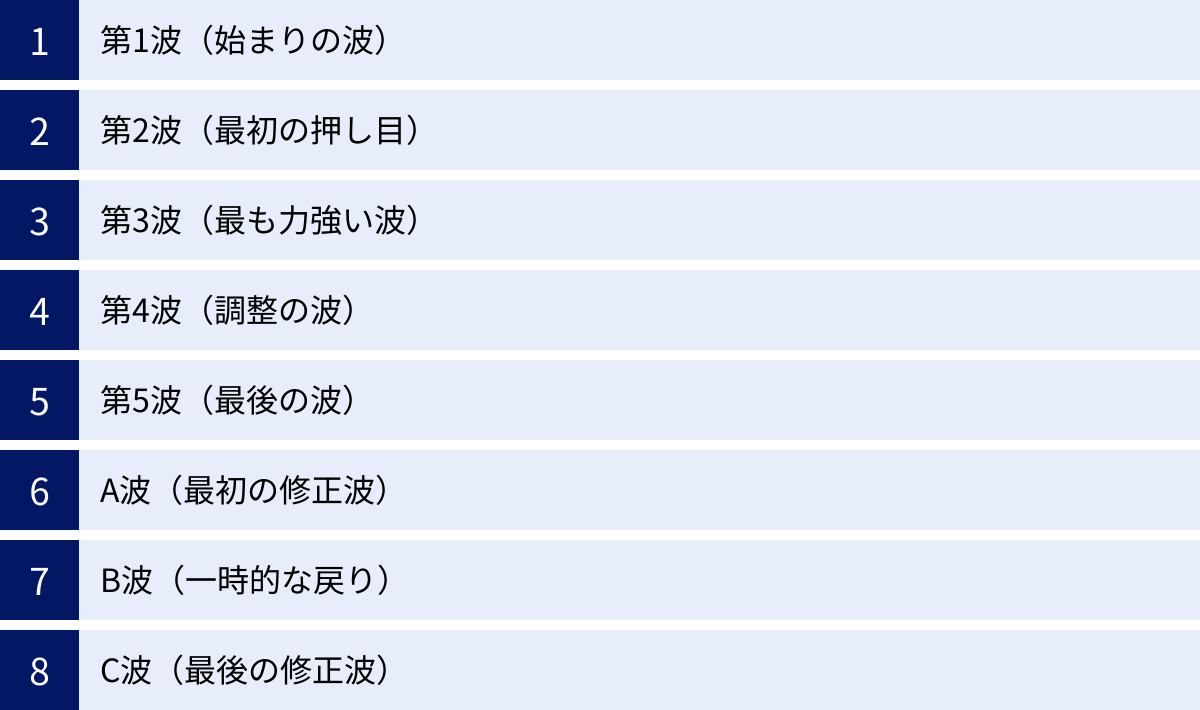

エリオット波動理論の核心は、非常にシンプルです。相場のトレンドは、「推進5波(インパルスウェーブ)」と「修正3波(コレクティブウェーブ)」という合計8つの波で1つのサイクルを形成するという考え方に基づいています。これは「5-3波動」とも呼ばれ、エリオット波動を理解する上で最も基本的なパターンです。

ここでは、上昇トレンドを例にとって、それぞれの波がどのような特徴を持ち、その背景にどのような市場心理が働いているのかを詳しく見ていきましょう。

推進5波(インパルスウェーブ)

推進5波は、主要なトレンドと同じ方向に進む5つの波(第1波、第2波、第3波、第4波、第5波)で構成されます。これらの波は、トレンドを前進させる原動力となります。

- 第1波(始まりの波)

第1波は、長く続いた下落トレンドの底値圏で発生します。一部の抜け目のない投資家たちが、「もうこれ以上は下がらないだろう」「ファンダメンタルズ的に割安だ」と判断し、買いを入れ始めることで形成されます。しかし、この時点ではまだ市場全体の雰囲気は悲観的であり、多くの参加者は「一時的な反発(戻り)に過ぎない」と考えています。そのため、出来高も少なく、力強さに欠ける上昇となることが一般的です。 - 第2波(最初の押し目)

第1波で上昇した価格は、利益確定売りや、依然として下落トレンドが続くと考える投資家たちの売りに押されて下落します。これが第2波です。この波は、第1波で生まれた上昇の勢いが本物かどうかを試す「ふるい落とし」の期間と言えます。重要なのは、第2波の安値は第1波の始点を下回らないという絶対原則があることです(詳細は後述)。この押し目を経て、市場の売り圧力が吸収されると、次の力強い上昇への準備が整います。 - 第3波(最も力強い波)

第3波は、エリオット波動の中で最も重要で、力強く、そして長い上昇を示すことが多い波です。第1波の高値を超えると、多くの市場参加者が「これは本格的な上昇トレンドの始まりだ」と確信し、次々と追随買いを入れてきます。企業の好業績や良好な経済指標といったファンダメンタルズ的な裏付けも伴うことが多く、出来高も急増します。この波に乗ることが、トレンドフォロー戦略における最大の利益獲得チャンスとなります。エリオット波動の原則では、第3波は推進波の中で最も短くなることはありません。 - 第4波(調整の波)

第3波の急激な上昇の後には、当然ながら利益確定売りが出始めます。これにより、価格は一時的に下落し、調整局面に入ります。これが第4波です。この段階では、トレンドはまだ上昇基調にあるものの、第3波ほどの勢いはなく、市場は一旦冷静さを取り戻します。この第4波は、比較的複雑な値動き(横ばいや三角保ち合いなど)になりやすいという特徴があります。また、第4波の安値は第1波の高値と重ならないという原則も存在します。 - 第5波(最後の波)

第4波の調整が終わると、市場には再び楽観的なムードが広がり、最後のひと伸びを見せます。これが第5波です。この段階では、メディアなども強気な見通しを報じ、普段は投資をしないような初心者層までが市場に参加してくることがあります。しかし、その勢いは第3波ほどではなく、価格の上昇とオシレーター系指標(RSIなど)の間にダイバージェンス(逆行現象)が見られることも少なくありません。これはトレンドの勢いが衰えている兆候であり、トレンドの終焉が近いことを示唆しています。

修正3波(コレクティブウェーブ)

推進5波によって形成されたトレンドは、永遠には続きません。第5波の終了後、市場はこれまでの上昇を修正する動きに入ります。これが修正3波であり、主要トレンドとは逆方向に進む3つの波(A波、B波、C波)で構成されます。

- A波(最初の修正波)

第5波でピークをつけた後、本格的な利益確定売りによって価格は下落に転じます。これが修正の最初の波であるA波です。この時点では、多くの市場参加者はまだ上昇トレンドが継続していると考えており、「絶好の押し目買いのチャンス」と捉える向きも少なくありません。しかし、その下落の勢いは、これまでの推進波の中の調整(第2波や第4波)よりも鋭いものになることが多く、市場に警戒感を生み出します。 - B波(一時的な戻り)

A波の下落に対する自律反発として、価格は一時的に上昇します。これがB波です。この上昇は、「やはり上昇トレンドは終わっていなかった」と考える買い方によって支えられますが、多くの場合、第5波の高値を超えることはできません。むしろ、新たな売り場を提供することになり、「ブルトラップ(買い方の罠)」となることも少なくありません。B波の天井を見極めることが、次のC波の下落を狙う上で重要になります。 - C波(最後の修正波)

B波の戻りが失敗に終わると、市場参加者の心理は急速に悲観へと傾きます。上昇トレンドの終焉を誰もが確信し、本格的な売り(投売り)が発生します。これがC波であり、A波よりも長く、鋭い下落を見せることが一般的です。A波の安値を下回り、市場にパニック的な雰囲気が広がることもあります。このC波の終了をもって、推進5波から始まった一連の「5-3波動」サイクルが完了します。

そして、この8つの波で構成されるサイクル自体が、さらに大きな時間軸における1つの波(例えば、より大きな推進第1波と修正第2波)を形成します。このように、パターンが入れ子構造になっているのが、エリオット波動の「フラクタル構造」という重要な特徴です。

エリオット波動が成立するための3つの絶対原則

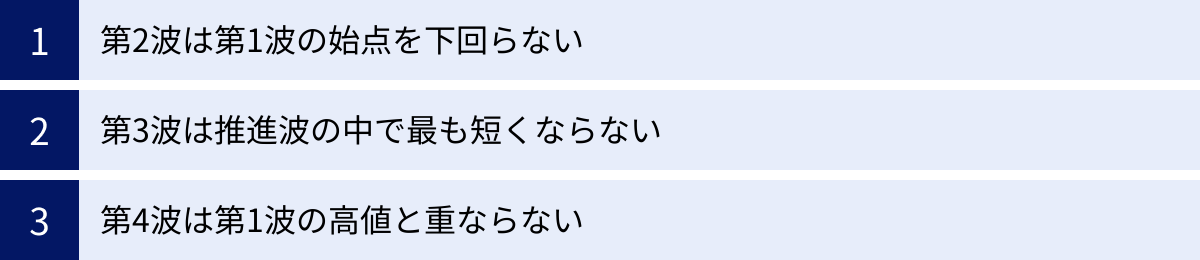

エリオット波動を正しくカウントするためには、絶対に破ってはならない3つのルールが存在します。これらは「絶対原則」と呼ばれ、もし実際のチャートの動きがこれらの原則のいずれか一つでも満たさない場合、その波動カウントは間違っていると判断し、見直す必要があります。

これらの原則は、エリオット波動理論の根幹をなすものであり、分析の信頼性を担保するための絶対的な基準となります。一つずつ、その意味と背景を詳しく見ていきましょう。

① 第2波は第1波の始点を下回らない

これは、「修正第2波の安値は、推進第1波の始点(安値)よりも高くなければならない」というルールです。言い換えれば、第2波が第1波の上昇を100%以上打ち消すことはない、ということです。

- なぜこの原則が重要なのか?

第1波は、長期にわたる下落トレンドの後に現れる、新しい上昇トレンドの「芽生え」です。この時点で買いを入れた先行的な投資家たちの期待が、次の第2波の下落によって完全に打ち砕かれてはなりません。もし第2波が第1波の始点を下回ってしまうと、それは「新しいトレンドの始まり」ではなく、単に「下落トレンドがまだ継続している中の一時的な戻り」であったと解釈されるべきです。つまり、上昇トレンドが成立するための最低条件が崩壊したことを意味します。 - 具体例

ある通貨ペアが1ドル=150円で底を打ち、152円まで上昇したとします。これが第1波です。その後、価格が下落し、150.50円で反発しました。これは第1波の始点である150円を上回っているため、第2波として成立します。しかし、もし価格が149.90円まで下落してしまった場合、この時点で「第1波→第2波」というカウントは無効となり、シナリオを再構築する必要があります。

この原則は、トレンド転換の初期段階を見極める上で非常に重要です。第2波の押し目買いを狙う際には、この原則を損切りの根拠として利用することができます。

② 第3波は推進波の中で最も短くならない

これは、「推進波である第1波、第3波、第5波の中で、第3波が値幅的に最も短くなることはない」というルールです。

- なぜこの原則が重要なのか?

前述の通り、第3波は市場参加者の大多数がトレンドの発生を確信し、追随することで生まれる、最も力強くダイナミックな値動きです。この波が、先行者が作る第1波や、トレンド終盤の勢いが衰えた第5波よりも短くなる、ということは理論的に考えにくいのです。もし第3波が最も短くなってしまうと、そのトレンドには本質的な強さが欠けていることになり、エリオット波動の推進波としての前提が成り立ちません。 - 注意点

ここで重要なのは、「最も短くならない」のであって、「最も長くなければならない」わけではないという点です。第1波か第5波のどちらかが、第3波よりも長くなること(エクステンション、後述)はあり得ます。しかし、第3波が、第1波と第5波の「両方」よりも短い、ということは絶対にありません。例えば、「1波: 100pips、3波: 80pips、5波: 120pips」という値動きは、第3波が最短となるため、エリオット波動の推進波としてはカウントできません。

この原則は、現在進行中の波が本当に力強い第3波なのか、それとも別の波なのかを判断するための重要な基準となります。

③ 第4波は第1波の高値と重ならない

これは、「修正第4波の安値は、推進第1波の高値を下回ってはならない」というルールです。「オーバーラップの法則」とも呼ばれます。

- なぜこの原則が重要なのか?

第1波の高値は、トレンド初期に買い方が売り方の抵抗を打ち破って形成した、重要なサポート(支持)水準です。第3波という力強い上昇を経た後の調整である第4波が、この重要なサポート水準をいとも簡単に割り込んでしまうようでは、そのトレンドの勢いが著しく衰えていることを示唆します。トレンドが健全に継続しているならば、第4波の調整は浅いものにとどまり、第1波の領域にまで侵入することはない、というのがこの原則の考え方です。 - 例外的なケース

この原則には「ダイアゴナル・トライアングル(斜行三角形)」という重要な例外パターンが存在します。ダイアゴナル・トライアングルは、トレンドの終点(第5波)や修正波の終点(C波)で出現しやすい、くさび形のパターンで、このパターン内部では第4波が第1波の領域にオーバーラップすることが許容されます。これはトレンドのエネルギーが枯渇しつつあることを示すサインでもあります。しかし、通常の力強い推進波においては、この原則は厳格に適用されるべきです。

これら3つの絶対原則は、エリオット波動分析を行う上での羅針盤です。無数の波動の中から意味のあるパターンを見つけ出すために、常にこの3つの原則に照らし合わせながらカウント作業を行う習慣をつけましょう。

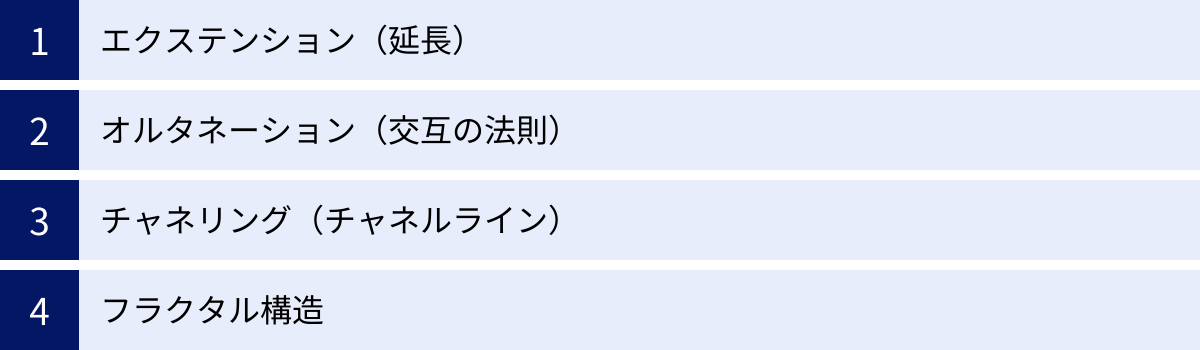

エリオット波動の補助的な法則(ガイドライン)

3つの絶対原則が「破ってはならないルール」であるのに対し、これから紹介する法則は「そうなる傾向が強い」というガイドラインです。これらは絶対ではありませんが、波動の特性をより深く理解し、未来の値動きを予測する精度を高める上で非常に役立ちます。

エクステンション(延長)

エクステンションとは、推進波(第1波、第3波、第5波)のうち、いずれか一つが他の2つの波に比べて異常に長く伸びる現象を指します。

- 特徴

- エクステンションは、推進波の中で最も力強いエネルギーが放出される部分です。

- 最も頻繁にエクステンションが発生するのは第3波です。これは、市場参加者の意見が一致し、トレンドが最も加速する局面であるため、自然な現象と言えます。

- 理論上、第1波や第5波がエクステンションすることもありますが、その頻度は第3波に比べて低くなります。

- ガイドラインとして、「一つの推進5波サイクルの中で、エクステンションは通常一度しか起こらない」とされています。もし第1波が大きく延長された場合、第3波と第5波は通常の長さになる傾向があります。

- エクステンションした波をより小さな時間足で見ると、それ自体がさらに明確な5つのサブウェーブ(小波動)に分割できることが多いです。

- 活用法

第1波と第2波が確認された後、価格が第1波の値幅を大きく超えて上昇し始めた場合、それは「第3波がエクステンションしている可能性が高い」と判断できます。これにより、より大きな利益を狙う戦略を立てることが可能になります。逆に、第5波でエクステンションが起きる場合は、トレンドの最終局面で「最後のクライマックス」を迎えている可能性があり、その後の深い修正に警戒する必要があります。

オルタネーション(交互の法則)

オルタネーションは、同じ役割を持つ2つの波が、異なる形や複雑さ、時間を示す傾向があるという法則です。特に、推進波の中の2つの修正波である「第2波」と「第4波」の関係において顕著に見られます。

- 価格のオルタネーション

- 第2波の押しが深い(例えば、第1波の値幅に対して61.8%など)場合、第4波の押しは浅く(第3波の値幅に対して38.2%など)なる傾向があります。逆もまた然りです。

- 形状のオルタネーション

- 第2波が単純な形状の修正波(例:「ジグザグ」と呼ばれる鋭い動き)であった場合、第4波は複雑な形状の修正波(例:「フラット」と呼ばれる横ばいの動きや、「トライアングル」と呼ばれる三角保ち合い)になりやすいです。

- 例えば、第2波が短時間で鋭く下落して終わったなら、第4波は時間をかけてダラダラと横ばいに推移するような動きを想定できます。

- 活用法

第2波のパターンを観察することで、次に来る第4波がどのような性質の波になるかをある程度予測できます。例えば、第2波が単純なジグザグだったと分かっていれば、第4波では複雑な保ち合いになる可能性を考慮し、焦ってエントリーせずに保ち合いの終わりを待つ、といった戦略的な判断が可能になります。

チャネリング(チャネルライン)

エリオット波動は、しばしば平行な2本のライン(チャネルライン)の間で規則正しく推移する傾向があります。この性質を利用して、波の目標価格や終点を探ることができます。

- チャネルの引き方

- 基本チャネル(0-2チャネル): 第1波の始点(0)と第2波の終点を結ぶトレンドラインを引きます。次に、そのラインをコピーして第1波の終点に平行移動させます。このチャネルの上限ラインが、第3波の目標価格の目安となることがあります。

- 推進波チャネル(2-4チャネル): 第2波の終点と第4波の終点を結ぶトレンドラインを引きます。そのラインをコピーして第3波の終点に平行移動させると、第5波の目標価格の目安となることがあります。また、第1波の終点に平行移動させたラインが、第5波の目標となることもあります。

- 活用法

チャネリングは、波の目標価格を視覚的に捉えるのに非常に便利です。特に、第5波の目標を予測する際に役立ちます。もし価格がチャネルラインを大きく突き抜ける(オーバーシュートする)場合は、トレンドが非常に強いことを示唆し、逆にチャネルラインに届かない場合は、トレンドの勢いが弱まっているサインと解釈できます。

フラクタル構造

フラクタル構造は、エリオット波動理論における最も重要かつ根源的な概念の一つです。これは、「全体と部分が同じ形で構成されている」という自己相似性の性質を指します。

- 相場におけるフラクタル

エリオット波動において、これは「大きな時間軸の波動パターンの中に、同じような小さな時間軸の波動パターンが内包されている」ことを意味します。- 例えば、日足チャートで確認できる一つの大きな推進5波があったとします。その中の「第1波」を拡大して1時間足チャートで見ると、その第1波自体が、さらに小さな「推進5波」と「修正3波」で構成されているのが分かります。

- 同様に、日足の「第2波」は、1時間足で見ると小さな「修正3波(A-B-C)」で構成されています。

- 重要性

このフラクタル構造を理解することは、マルチタイムフレーム分析(複数の時間軸を同時に分析すること)の基礎となります。- 長期足(週足、日足): 相場全体の大きな流れ、つまり「森」を把握します。現在は大きなサイクルのどの波に位置しているのか(例:巨大な第3波の中なのか、長期的な修正B波なのか)を認識します。

- 短期足(4時間足、1時間足): 長期足で立てたシナリオに基づき、具体的なエントリーや決済のタイミング、つまり「木」を探します。

フラクタル構造を意識することで、短期的な値動きに惑わされることなく、常に大きなトレンドの文脈の中で現在の価格位置を捉えることができ、分析の精度と一貫性が格段に向上します。

エリオット波動とフィボナッチの関係性

エリオット波動理論を実践的な分析ツールへと昇華させる上で、欠かすことのできないパートナーが「フィボナッチ」です。エリオット自身も、自身の発見した波動パターンとフィボナッチ比率との間に強い相関関係があることを見出していました。この二つを組み合わせることで、波動の押し目や戻りの深さ、そして未来の目標価格を、より具体的に数値として予測することが可能になります。

まず、フィボナッチについて簡単に触れておきましょう。フィボナッチ数列とは、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが発見した「0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…」と続く数列です。この数列は、「前の2つの数を足すと次の数になる」という単純なルールで構成されています。この数列の隣り合う数字の比率は、数が増えるほど「1:1.618」という黄金比に近づいていきます。また、一つ飛ばした数字の比率は「1:2.618」に、一つ手前の数字との比率は「1:0.618」に収束します。

不思議なことに、このフィボナッチ比率(0.382, 0.500, 0.618, 1.000, 1.618, 2.618など)は、ピラミッドや絵画の構図、自然界の植物の成長パターンなど、様々な場面で見られます。そして、エリオットは、市場参加者の集団心理が作り出す価格変動にも、このフィボナッチ比率が深く関わっていることを発見したのです。

エリオット波動分析では、主に「フィボナッチ・リトレースメント」と「フィボナッチ・エクステンション」という2つのツールを使って、この比率を適用します。

- フィボナッチ・リトレースメント(押し目・戻りの測定)

先行する波の値動きに対して、次の調整の波がどのくらいの割合まで押し戻すかを測定します。- 第2波: 第1波の値幅に対して、50.0%や61.8%まで深くリトレース(後退)することが非常に多いとされています。61.8%は黄金比から導かれる重要な比率であり、多くのトレーダーが意識する水準です。

- 第4波: 第3波の値幅に対して、38.2%まで浅くリトレースする傾向があります。これは前述の「オルタネーションの法則」とも関連しており、第2波が深い押し(61.8%)だった場合、第4波は浅い押し(38.2%)になりやすいです。

- 修正B波: 修正A波の値幅に対して、50.0%や61.8%まで戻すことがよくあります。

- フィボナッチ・エクステンション(目標価格の測定)

基準となる波の値幅を基に、その先の波がどこまで伸びるかを予測します。- 第3波: 第1波の値幅を基準(100%)として、その161.8% (1.618倍)や、強いトレンドの場合は261.8% (2.618倍)まで延長(エクステンション)することが非常に多いです。これは第3波の力強さを測る上で最も重要な目安となります。

- 第5波: 第5波の目標価格を測る方法はいくつかありますが、代表的なのは以下の2つです。

- 第1波の値幅と同じ値幅(100%)だけ上昇する(N計算)。

- 第1波の始点から第3波の終点までの全体の上げ幅に対して、61.8%の値幅分だけ上昇する。

- 修正C波: 修正A波の値幅と同じ値幅(100%)、またはその161.8%まで下落することが多いです。

これらの関係性を以下の表にまとめます。これらの数値はあくまで目安ですが、波動分析の精度を格段に高める強力な武器となります。

| 波動の種類 | 関連する波 | よく使われるフィボナッチ比率 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 第2波 | 第1波の値幅 | 61.8%, 50.0% | リトレースメント(押し目) |

| 第3波 | 第1波の値幅 | 161.8%, 261.8% | エクステンション(目標価格) |

| 第4波 | 第3波の値幅 | 38.2%, 23.6% | リトレースメント(押し目) |

| 第5波 | 第1波の値幅など | 100% (N計算), 61.8% | エクステンション(目標価格) |

| 修正B波 | 修正A波の値幅 | 61.8%, 50.0% | リトレースメント(戻り) |

| 修正C波 | 修正A波の値幅 | 100%, 161.8% | エクステンション(目標価格) |

実践的な活用法

これらの比率を単体で使うのではなく、複数の分析根拠が重なる価格帯(フィボナッチ・クラスター)を探すことが重要です。例えば、「第2波の押し目候補として、第1波の61.8%リトレースメントの水準が、過去の重要なサポートラインとも一致している」といった場合、その価格帯は非常に強力な反転ポイントになる可能性が高まります。

このように、エリオット波動で相場の大きなシナリオを描き、フィボナッチ比率で具体的なエントリーポイントや利食い目標を設定するという組み合わせは、再現性と客観性のあるトレード戦略を構築するための王道と言えるでしょう。

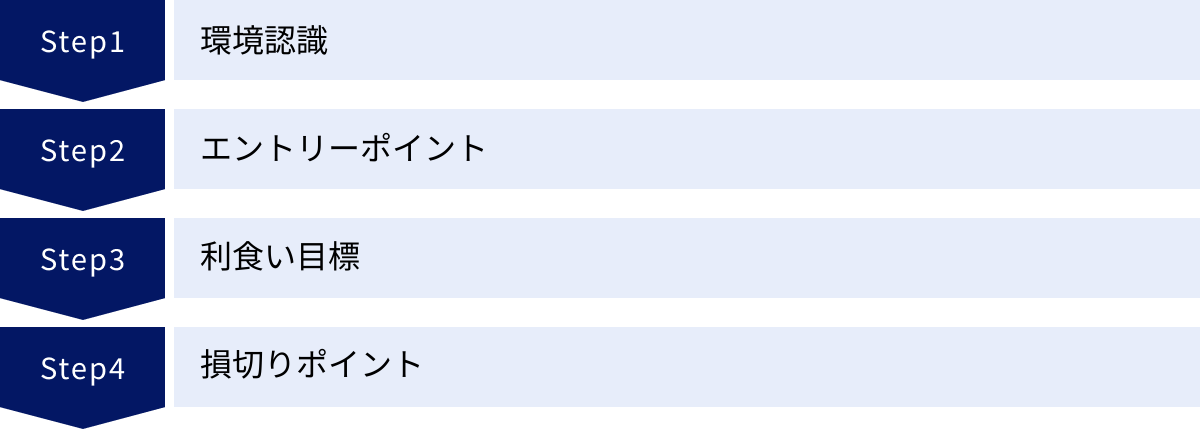

エリオット波動の実践的な使い方・トレード手法

エリオット波動の理論を学んだら、次はいよいよそれを実際のトレードにどう活かすかという段階に進みます。エリオット波動は、現在の相場環境を認識し、未来のシナリオを描くための強力なフレームワークを提供してくれます。ここでは、そのシナリオに基づいた具体的なトレード手法を、「順張り」と「逆張り」の2つのアプローチから解説します。

順張りで推進波(3波・5波)を狙う

順張り(トレンドフォロー)は、トレードの王道であり、エリオット波動の強みを最も活かせる手法です。特に、最も力強く伸びやすい「第3波」と、トレンドの仕上げとなる「第5波」を狙う戦略は、大きな利益を期待できます。

第3波を狙うトレード戦略

第3波は、推進波の中で最も利益を上げやすい波です。この波を根元から捉えることができれば、非常にリスクリワードの良い(損失リスクに対して利益が大きい)トレードが実現します。

- 環境認識: まず、明確な第1波(トレンド転換の初動)と、その後の調整である第2波を確認します。

- エントリーポイント:

- 保守的なエントリー: 第2波の終点を確認し、価格が第1波の高値を明確にブレイクした時点で買いエントリーします。これは、第3波が始まったことの確認が取れるため、確実性が高まります。

- 積極的なエントリー: 第2波の押し目を狙います。フィボナッチ・リトレースメントを使い、第1波の値幅に対して61.8%や50.0%の押し目水準で反発の兆候(プライスアクションなど)が見られたら、買いエントリーします。より有利な価格で入れますが、まだ第3波が確定していない段階なので、ダマシのリスクも伴います。

- 利食い目標:

- フィボナッチ・エクステンションを使い、第1波の値幅の161.8%や261.8%を目標価格として設定します。

- チャネリング(0-2チャネル)の上限ラインも有効な目標となります。

- 損切りポイント:

- 第2波の安値(=第1波の始点)に設定します。もし価格がこの水準を下回った場合、エリオット波動の絶対原則①「第2波は第1波の始点を下回らない」に抵触するため、立てたシナリオが崩壊したと判断し、即座に損切りします。

第5波を狙うトレード戦略

第3波に乗り遅れた場合でも、第5波を狙うチャンスがあります。ただし、第5波は第3波ほどの勢いがないことも多く、トレンドの終焉が近いことを常に意識しておく必要があります。

- 環境認識: 力強い第3波と、その後の調整である第4波を確認します。

- エントリーポイント: 第4波の終点を狙います。フィボナッチ・リトレースメントで第3波の値幅に対し38.2%の押し目水準で反発を確認したり、第4波がトライアングルなどの保ち合いを形成している場合は、その保ち合いを上にブレイクした時点で買いエントリーします。

- 利食い目標:

- 第1波と同じ値幅を第4波の終点から伸ばす「N計算」がよく使われます。

- チャネリング(2-4チャネル)の上限ラインも目標になります。

- 注意点: RSIなどのオシレーターでダイバージェンス(価格は高値を更新しているのに、オシレーターは高値を切り下げている状態)が発生したら、トレンドの勢いが弱まっているサインなので、早めに利食いを検討します。

- 損切りポイント:

- 第4波の安値に設定します。ここを下回ると、第5波発生のシナリオが崩れる可能性が高まります。また、絶対原則③「第4波は第1波の高値と重ならない」も意識し、第1波の高値付近も重要な損切りラインの候補となります。

逆張りで修正波(C波)を狙う

推進5波が完了した後には、トレンドとは逆方向への修正波が発生します。この修正波、特に最も大きく値が動きやすい「C波」を狙うのが逆張り戦略です。この手法はトレンドに逆らうため難易度が高く、十分な経験と厳格なリスク管理が求められます。

C波を狙うトレード戦略(下降トレンドを狙うショートの場合)

- 環境認識: 明確な推進5波が完了したことを確認します。特に、第5波でダイバージェンスが見られると、トレンド転換の信頼性が高まります。その後、最初の下げであるA波と、その戻りであるB波を確認します。

- エントリーポイント:

- B波の終点(戻り売り)を狙います。フィボナッチ・リトレースメントをA波に適用し、61.8%や50.0%の戻り水準で価格が上昇を止め、反落の兆しを見せた時点で売りエントリーします。

- B波が第5波の高値を超えられずに、レジスタンスとして機能したことを確認してからエントリーするのが安全です。

- 利食い目標:

- フィボナッチ・エクステンションを使い、A波の値幅と同じ値幅(100%)や、161.8%まで伸びた水準を目標とします。

- より大きな時間軸でのサポートラインなども利食い目標の候補となります。

- 損切りポイント:

- 第5波の高値に設定します。もしB波が第5波の高値を超えてしまうと、それは修正波ではなく、新たな上昇推進波(エクステンションした第5波や、新しい第1波)である可能性が高まり、売りシナリオは即座に無効となります。

エリオット波動を使ったトレードは、「シナリオを立て、そのシナリオ通りに進むならポジションを保有し、シナリオが崩れたら即座に撤退する」という規律あるアプローチが基本です。感情に流されず、ルールに基づいたトレードを徹底することが成功への鍵となります。

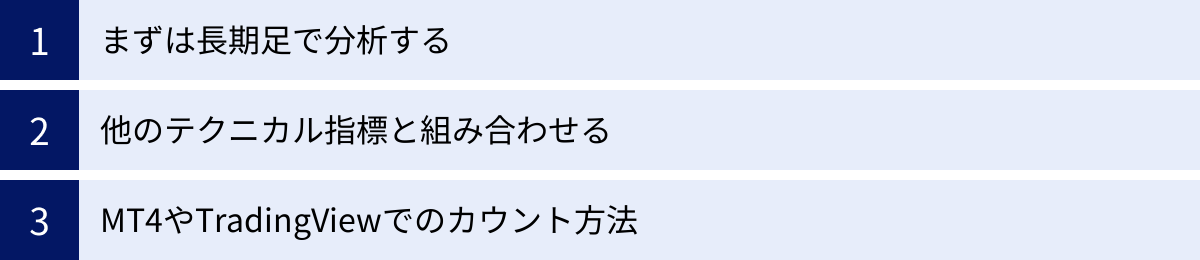

エリオット波動の見つけ方と正しいカウントのコツ

エリオット波動分析において、多くのトレーダーが最も困難に感じ、挫折するポイントが「波動の正しいカウント」です。同じチャートを見ても、分析する人によってカウントが分かれてしまうことは日常茶飯事です。しかし、いくつかのコツを押さえることで、その精度を大幅に向上させることができます。ここでは、複雑なチャートの中からエリオット波動を見つけ出し、より確からしいカウントを行うための実践的なヒントを紹介します。

まずは長期足で分析する

波動カウントで迷ったときの鉄則は、「森を見てから木を見る」ことです。短期足(5分足や15分足など)の細かな値動きだけを見ていると、ノイズに惑わされてしまい、大きな流れを見失いがちです。

- マルチタイムフレーム分析の手順

- 週足や日足で大きな方向性を掴む: まず、週足や日足といった長期のチャートを開き、誰が見ても明らかな大きな上昇トレンドや下降トレンドを探します。この大きな流れが、エリオット波動のどの部分(例えば、巨大な第3波や修正A波など)に相当するのか、大まかな仮説を立てます。

- 4時間足や1時間足でシナリオを具体化する: 長期足で立てた大きなシナリオを前提に、時間軸を4時間足や1時間足に落とし込みます。そして、長期足の波の内部構造を、より詳細な推進5波や修正3波に分解してカウントしていきます。

- 短期足でタイミングを計る: 最終的にエントリーや決済のタイミングを計る際には、15分足や5分足などの短期足を使いますが、その判断は必ず上位足のシナリオに沿ったものでなければなりません。

長期足で全体のコンテクスト(文脈)を把握し、その文脈に沿って短期足の分析を行うことで、カウントのブレが少なくなり、一貫性のある分析が可能になります。短期足でカウントに迷ったら、必ず長期足に戻って全体像を確認する習慣をつけましょう。

他のテクニカル指標と組み合わせる

エリオット波動は単体で使うよりも、他のテクニカル指標と組み合わせることで、その分析の信頼性を格段に高めることができます。他の指標が、あなたの波動カウントの「裏付け」となってくれるのです。

- 移動平均線(MA)との組み合わせ

移動平均線は、トレンドの方向性や強さを視覚的に示してくれます。例えば、ゴールデンクロス(短期MAが長期MAを上抜く)が発生したタイミングが、第1波や第3波の始まりと一致することがよくあります。また、推進波の間は価格が移動平均線にサポートされ、修正波では一時的に割り込むといった関係性も見られます。 - オシレーター系指標(MACD, RSI)との組み合わせ

オシレーター系指標は、「買われすぎ」「売られすぎ」といった相場の過熱感を示します。エリオット波動との組み合わせで特に強力なのが「ダイバージェンス」の確認です。- ダイバージェンスとは: 価格は高値(安値)を更新しているのに、オシレーターのピーク(ボトム)は切り下がって(切り上がって)いる逆行現象のことです。

- 活用法: 推進第3波の高値と第5波の高値を比較した際に、価格は上昇しているにもかかわらず、RSIやMACDのピークが切り下がっている場合、それは上昇の勢いが衰えている強力なサインです。これは第5波の終焉と、それに続く修正波の始まりを示唆する非常に信頼性の高いシグナルとなります。このダイバージェンスの発生をもって、第5波のカウントを確定させることができます。

MT4やTradingViewでのカウント方法

波動をカウントする際には、チャート上にラインを描画して視覚化することが不可欠です。現在主流の取引プラットフォームには、エリオット波動分析をサポートする便利なツールが搭載されています。

- TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewは、エリオット波動分析において最も高機能で使いやすいツールの一つです。多くのFX会社が自社の取引ツールに採用しています。- 使い方: チャート画面の左側にある描画ツールパネルから、「エリオット」と名の付くツールを選択します。

- 「エリオット推進波 (12345)」: 推進5波を描画するためのツール。チャート上の波の始点、終点を順番にクリックしていくだけで、自動的に「1, 2, 3, 4, 5」のラベルが付いた波が描画されます。

- 「エリオット修正波 (ABC)」: 修正3波を描画するためのツール。同様の操作で「A, B, C」のラベルが付いた波を描けます。

- これらのツールを使えば、自分のカウントを視覚的に整理し、シナリオを検証する作業が非常にスムーズになります。

- 使い方: チャート画面の左側にある描画ツールパネルから、「エリオット」と名の付くツールを選択します。

- MT4(メタトレーダー4) / MT5(メタトレーダー5)

世界で最も普及しているMT4/MT5ですが、標準機能にはエリオット波動専用の描画ツールは搭載されていません。しかし、以下の方法で対応可能です。- 手動で描画: ジグザグラインやトレンドラインツールを使って、手動で波動を描画し、テキストツールでラベルを付けていく方法です。少し手間はかかりますが、基本的な分析は可能です。

- カスタムインジケーターの導入: MT4/MT5の最大の強みは、外部のカスタムインジケーターを追加できる点です。インターネット上には、エリオット波動を自動で検出し、チャート上に描画してくれるインジケーターが無料で配布されているものから、高機能な有料のものまで数多く存在します。これらを導入することで、カウント作業を大幅に効率化できます。

正しいカウントのコツは、「①長期足で大枠を捉え、②他の指標で裏付けを取り、③描画ツールで視覚化して検証する」というプロセスを繰り返すことです。そして何より、一つのカウントに固執せず、常に複数のシナリオを想定し、相場の動きに合わせて柔軟に修正していく姿勢が最も重要です。

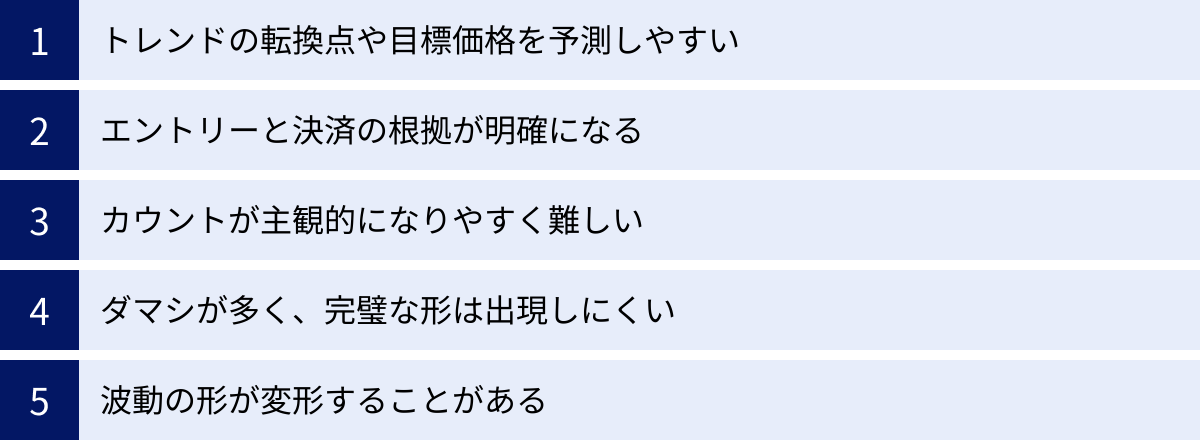

エリオット波動のメリットとデメリット

エリオット波動理論は、相場の未来を予測するための強力なツールですが、決して万能ではありません。その強みを最大限に活かし、弱点を補うためには、メリットとデメリットの両方を正確に理解しておくことが不可欠です。ここでは、エリオット波動が持つ光と影の部分を客観的に見ていきましょう。

エリオット波動のメリット

エリオット波動を習得することで、トレーダーは他の分析手法では得られない大きなアドバンテージを手にすることができます。

トレンドの転換点や目標価格を予測しやすい

エリオット波動の最大のメリットは、相場の大きな構造を理解し、未来の展開をシナリオとして予測できる点にあります。

- 環境認識能力の向上: 「推進5波・修正3波」というフレームワークを用いることで、現在の相場がトレンド全体のどの段階にあるのか(例:力強い第3波の最中なのか、トレンド終盤の第5波なのか、あるいは修正A波の始まりなのか)を客観的に把握できます。これにより、目先の値動きに惑わされず、大局観に基づいた判断が可能になります。

- 具体的な目標設定: フィボナッチ比率と組み合わせることで、「次の押し目はどこまでか」「この上昇はどこまで伸びる可能性があるか」といった価格の目標値を具体的に予測できます。これにより、「なんとなく上がりそうだから買う」といった曖昧なトレードから脱却し、計画的なトレードを実践できます。

エントリーと決済の根拠が明確になる

エリオット波動は、すべてのトレードアクションに明確な「なぜ?」を与えることができます。

- 論理的な売買判断: 「第2波が第1波の61.8%まで押したから、反発を狙ってエントリーする」「第5波でダイバージェンスが発生したから、トレンドの終焉と判断して利益を確定する」というように、一つ一つの売買判断に論理的な根拠が生まれます。

- リスク管理の容易さ: シナリオに基づいたトレードを行うため、損切りポイントも自ずと明確になります。例えば、「第2波の安値(第1波の始点)を割ったら、上昇シナリオが崩壊するので損切りする」といったルールを設けることで、感情的な判断を排除し、損失を限定的に抑えることができます。規律あるリスク管理は、長期的に市場で生き残るために最も重要なスキルの一つです。

エリオット波動のデメリット(注意点・弱点)

一方で、エリオット波動には習得と実践を困難にするいくつかの弱点も存在します。これらを理解せずに使うと、かえって損失を拡大させる原因にもなりかねません。

カウントが主観的になりやすく難しい

これは、エリオット波動が抱える最大かつ最も本質的な課題です。

- 解釈の多様性: 同じ一つのチャートを見ても、どこを波の起点とし、どこを終点とするかの判断は、分析するトレーダーのスキルや経験によって大きく異なります。「Aさんにとっては第3波に見える波が、Bさんにとっては修正B波に見える」といったことは頻繁に起こります。

- 後付け理論という批判: リアルタイムで動いているチャートに対して、未来の波動を正確に予測することは極めて困難です。後からチャートを振り返れば、「ああ、ここが第3波だったのか」と綺麗に当てはめることができますが、その時点では役に立ちません。このため、「後付けの理論だ」と批判されることもあります。この主観性の高さが、多くの学習者を挫折させる原因となっています。

ダマシが多く、完璧な形は出現しにくい

教科書に載っているような、綺麗で完璧な「推進5波・修正3波」のパターンが実際のチャートに出現することは非常に稀です。

- ノイズの存在: 実際の相場は、経済指標の発表や要人発言など、様々な要因によって不規則な動き(ノイズ)をします。これらのノイズが、綺麗な波動の形成を妨げます。

- ダマシの発生: 波動カウントに基づいて「ここが第3波の始まりだ」とエントリーしても、価格が伸びずに反転し、損切りになってしまう「ダマシ」は頻繁に発生します。これは、カウント自体が間違っていたか、より大きな時間軸の修正波の一部であった可能性があります。

波動の形が変形することがある

波動は常に確定していくものであり、リアルタイムでその形を変えていくことがあります。

- エクステンションや複雑な修正波: 当初は通常の第3波だと思っていたものが、途中で大きく延長(エクステンション)したり、第4波だと思っていた調整が、フラットやトライアングルといった複雑な形に発展したりすることがあります。

- 柔軟なシナリオ修正の必要性: このため、一度決めたカウントに固執するのは非常に危険です。「このカウントが絶対に正しい」と考えるのではなく、「もしこのカウントが間違っていたら、次はどのようなシナリオが考えられるか」というように、常に複数の可能性を想定し、相場の動きに合わせて柔軟に解釈を修正していく姿勢が求められます。

これらのデメリットを克服するには、地道な学習と検証を繰り返し、経験を積む以外に近道はありません。エリオット波動を「絶対的な未来予測ツール」と過信するのではなく、「相場を読み解くための一つの強力な思考フレームワーク」と位置づけることが、賢明な付き合い方と言えるでしょう。

エリオット波動分析におすすめのFX会社・ツール

エリオット波動を実践的に分析するためには、高機能な描画ツールを備えたチャートプラットフォームの利用が不可欠です。ここでは、エリオット波動のカウントや分析をスムーズに行える、おすすめのFX会社やツールを紹介します。

| 会社/ツール名 | エリオット波動描画機能 | 特徴 |

|---|---|---|

| TradingView | ◎ (専用ツール多数) | 高機能で直感的な操作性が魅力。世界中のトレーダーが利用する標準的なチャートツール。 |

| MT4/MT5 | △ (カスタムインジで対応) | 自由なカスタマイズ性が強み。自動売買プログラム(EA)との連携も可能。 |

| みんなのFX | ◎ (TradingView搭載) | 業界最狭水準のスプレッドを提供しつつ、TradingViewの全機能を無料で利用可能。 |

| 外為どっとコム | ○ (自社ツールに搭載) | 老舗ならではの豊富な情報コンテンツと、高性能な自社開発のPC版取引ツールが魅力。 |

TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewは、現代のトレーダーにとって必須とも言える、世界で最も人気のある高機能チャートプラットフォームです。ブラウザベースで利用でき、その洗練されたデザインと直感的な操作性は、初心者からプロまで幅広く支持されています。

- エリオット波動分析における強み:

- 豊富な専用描画ツール: 「エリオット推進波 (12345)」「エリオット修正波 (ABC)」「エリオット複合波 (WXYXZ)」「エリオット三角波 (ABCDE)」といった、エリオット波動のあらゆるパターンに対応した専用ツールが標準で搭載されています。

- 簡単な操作: チャート上の高値・安値をクリックしていくだけで、波動のカウントとラベリングが自動で行えるため、分析作業を大幅に効率化できます。

- 多機能性: 100種類以上のテクニカル指標や、フィボナッチツールも極めて充実しており、エリオット波動と組み合わせた複合的な分析に最適です。

- 利用方法: TradingViewは単体でも利用できますが、多くのFX会社が自社の取引システムにTradingViewのチャートを統合しています。これにより、使い慣れたチャートで分析しながら、シームレスに取引を行うことができます。

(参照:TradingView公式サイト)

MT4(メタトレーダー4) / MT5(メタトレーダー5)

MT4およびその後継であるMT5は、ロシアのMetaQuotes社が開発した、世界で最も普及しているFX取引プラットフォームです。特に、自動売買プログラム(EA)を利用するトレーダーにとっては、デファクトスタンダードとなっています。

- エリオット波動分析における強み・弱み:

- 標準機能: 標準ではエリオット波動専用の描画ツールは搭載されていません。手動でラインを引き、テキストを挿入して分析することは可能です。

- カスタムインジケーター: MT4/MT5の最大の魅力は、その高いカスタマイズ性です。インターネット上には、世界中の開発者が作成した無数のカスタムインジケーターが存在し、その中にはエリオット波動を自動でカウント・描画してくれるものも多数あります。これらを導入することで、MT4/MT5を強力な波動分析ツールに変えることができます。

- 利用方法: ほぼすべての国内FX会社がMT4/MT5を提供しており、口座を開設すれば無料で利用できます。

(参照:MetaQuotes Software Corp.公式サイト)

みんなのFX

トレイダーズ証券が提供する「みんなのFX」は、業界最狭水準のスプレッドや高いスワップポイントで人気のFX会社です。トレーダーにとって有利な取引環境を提供しながら、高機能なツールも利用できるのが大きな魅力です。

- エリオット波動分析における強み:

- TradingViewを標準搭載: 「みんなのFX」の取引ツール(Web版、スマホアプリ版)には、TradingViewが完全統合されています。これにより、口座開設者は無料でTradingViewの全機能、もちろん豊富なエリオット波動描画ツールも利用することができます。

- コストパフォーマンス: 高機能な分析ツールを使いながら、低コストで取引できるため、初心者から上級者まで幅広い層におすすめできるFX会社です。

(参照:トレイダーズ証券株式会社 みんなのFX公式サイト)

外為どっとコム

「外為どっとコム」は、20年以上の歴史を持つ老舗のFX会社であり、その豊富な情報コンテンツや充実した学習環境には定評があります。安定したシステムと手厚いサポートで、初心者でも安心して取引を始められます。

- エリオット波動分析における強み:

- 高性能な自社ツール: PC版の取引ツール「外貨ネクストネオ」リッチアプリ版に搭載されている「G.comチャート」は、非常に高機能です。このチャートには、標準でエリオット波動の描画ツールが搭載されており、手軽に波動分析を始めることができます。

- 情報力: 長年の実績に裏打ちされた市場レポートやオンラインセミナーが非常に充実しており、エリオット波動だけでなく、ファンダメンタルズ分析など総合的なスキルを身につけたいトレーダーにとって心強い存在です。

(参照:株式会社外為どっとコム公式サイト)

これらのツールやFX会社をうまく活用し、自分に合った分析環境を整えることが、エリオット波動をマスターするための第一歩となります。

エリオット波動の学習に役立つおすすめの本3選

エリオット波動は非常に奥が深い理論であり、その全体像を体系的に理解するためには、良質な書籍から学ぶことが効果的です。ここでは、初心者向けから上級者向けまで、エリオット波動の学習に役立つと定評のあるおすすめの本を3冊紹介します。

① エリオット波動入門

- 著者: ロバート・プレクター、A.J.フロスト

- 出版社: パンローリング

この本は、エリオット波動を学ぶ者にとっての「バイブル」と称される一冊です。著者であるロバート・プレクターは、エリオット波動研究の第一人者であり、理論の発見者であるR.N.エリオット本人から直接その理論を託された人物に師事しました。

本書は、エリオット波動の基本原則、各波動の性格、フィボナッチ比率との関係性、そしてオルタネーションの法則といった、理論の根幹をなすエッセンスが最も忠実に、かつ詳細に解説されています。内容はやや難解で専門的な部分もありますが、エリオット波動を本質から深く理解したいと考えるならば、避けては通れない名著です。何度も読み返すことで、その都度新たな発見があるでしょう。本格的にエリオット波動を極めたいトレーダーにとって、必読の書と言えます。

(参照:パンローリング株式会社 公式サイト)

② FXエリオット波動トレード MASTER BOOK

- 著者: 有川 和幸

- 出版社: 秀和システム

エリオット波動の理論書は海外のものが多く、やや日本のトレーダーには馴染みにくい部分もありますが、この本は日本のFXトレーダーによって書かれた、非常に実践的な内容が特徴です。

理論の解説もさることながら、実際のFXチャートを使って「どのように波動をカウントし、どこでエントリー・決済するのか」という具体的なトレード手法に多くのページが割かれています。第3波を狙う方法、第5波の終点を見極めるテクニック、修正波を避ける方法など、すぐにトレードに活かせる知識が満載です。図解も豊富で、初心者にも分かりやすい言葉で解説されているため、理論を学んだ後に「で、どうやって使えばいいの?」と悩んでいる方に特におすすめの一冊です。

(参照:株式会社秀和システム 公式サイト)

③ DVDで学ぶ エリオット波動

- 著者: ポール・ボロウマン

- 出版社: パンローリング

「本を読んでも、実際のチャートにどう当てはめたらいいか分からない」という悩みを持つ方は少なくありません。そんな方におすすめなのが、DVDによる動画解説が付いたこの一冊です。

本書では、プロのトレーダーが実際のチャートを前にして、リアルタイムでどのように考え、波動をカウントしていくのかという思考プロセスを追体験することができます。文字だけでは伝わりにくい、波動の「リズム」や「雰囲気」といった感覚的な部分を掴むのに非常に役立ちます。特に、複雑な修正波のパターンの見分け方など、視覚的に学ぶことで理解が飛躍的に深まるでしょう。書籍と動画のハイブリッド学習は、エリオット波動習得の近道となるかもしれません。

(参照:パンローリング株式会社 公式サイト)

これらの書籍は、それぞれに特徴があります。ご自身のレベルや学習スタイルに合わせて、最適な一冊を選んでみてはいかがでしょうか。

エリオット波動に関するよくある質問

エリオット波動を学び始めると、多くの人が共通の疑問や壁にぶつかります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、明確に回答していきます。

エリオット波動の勝率はどのくらいですか?

この質問は非常によく聞かれますが、結論から言うと「エリオット波動という手法そのものに、決まった勝率というものは存在しない」というのが答えです。

エリオット波動は、必勝を約束する魔法の売買シグナルではありません。あくまで、相場の環境を認識し、優位性の高いトレードシナリオを構築するための分析理論(フレームワーク)です。

実際のトレードの勝率は、以下のような多くの要因に複合的に左右されます。

- トレーダーの習熟度: 波動カウントの正確さや、シナリオ修正の柔軟性。

- リスク管理: 損切りルールの徹底、適切なロットサイズ管理。

- 資金管理: 許容できる損失額の設定。

- 相場の状況: トレンドが明確な相場か、レンジ相場か。

- 他のテクニカル指標との組み合わせ方

重要なのは、勝率の数字そのものに一喜一憂することではありません。エリオット波動の真価は、リスクリワードレシオ(1回のトレードにおける利益と損失の比率)の高いトレードを計画できる点にあります。例えば、勝率が50%だとしても、1回の勝ちトレードで得る利益が、1回の負けトレードで失う損失の2倍以上(リスクリワード1:2以上)であれば、トータルでは利益が残ります。

エリオット波動は、損切りポイント(シナリオの崩壊点)を明確にし、利益確定目標(フィボナッチ・エクステンションなど)を具体的に設定できるため、「損小利大」のトレードを実現するための強力なツールとなり得るのです。

エリオット波動は使えない・意味がないと言われるのはなぜですか?

インターネット上などで「エリオット波動は使えない」「後付け理論で意味がない」といった批判的な意見を目にすることがあります。このように言われる背景には、いくつかの正当な理由が存在します。

- 主観性の高さと再現性の低さ

これが最大の理由です。前述の通り、波動のカウントは分析者によって異なり、唯一絶対の正解がありません。誰がやっても同じ結果になる移動平均線などとは異なり、客観的な再現性が低いため、「使えない」と感じる人が多いのです。 - 習得の難易度が非常に高い

エリオット波動は、3つの絶対原則、補助的な法則、複雑な修正波のパターン、フィボナッチ比率など、学習すべき項目が非常に多い理論です。多くのトレーダーが、その複雑さから習得を途中で断念してしまいます。中途半端な知識で実践して損失を出し、「やはり使えない理論だ」と結論づけてしまうケースも少なくありません。 - 完璧なパターンが稀で、ダマシが多い

実際の相場は、理論通りに綺麗な形を描くことの方が稀です。波動が延長したり、複雑な形に変形したりすることが日常的に起こります。理論通りに動かない相場に直面し、ダマシに何度も遭ううちに、「こんなものは意味がない」と感じてしまうのも無理からぬことです。

では、本当にエリオット波動は意味がないのでしょうか。

答えは「使い方次第」です。

エリオット波動を「未来を100%予言する絶対的な法則」と捉えてしまうと、理論と現実のギャップに苦しむことになります。そうではなく、「相場の大きな流れと集団心理を読み解くための思考の地図」と捉えることが重要です。

エリオット波動は、それ単体で機能するものではなく、他のテクニカル分析やファンダメンタルズ分析と組み合わせ、常に複数のシナリオを持ちながら柔軟に活用することで、初めてその真価を発揮します。「使えない」という声は、多くの場合、この理論の特性と限界を正しく理解せずに、過度な期待を抱いた結果生じるものと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、FXにおける高度な相場分析理論である「エリオット波動」について、その基本原則から実践的なトレード手法、学習のコツまでを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- エリオット波動の核心: 相場は市場参加者の集団心理によって動かされ、その値動きには「推進5波・修正3波」という秩序だったパターンが繰り返し現れるという理論です。

- 絶対に守るべき3つの原則: ①第2波は第1波の始点を下回らない、②第3波は最も短くならない、③第4波は第1波の高値と重ならない。これらは波動カウントの絶対的な基準です。

- 分析精度を高めるツール: フィボナッチ比率を組み合わせることで、押し目・戻りや目標価格を具体的に予測できます。また、他のテクニカル指標(移動平均線、MACDなど)との併用で、分析の信頼性を高めることができます。

- 実践における心構え:

- 長期足で大局観を持つ: 短期足のノイズに惑わされず、常に「森を見てから木を見る」分析を心がけましょう。

- 主観性を乗り越える: カウントの難しさを認識し、一つのシナリオに固執せず、常に複数の可能性を想定する柔軟性が不可欠です。

- リスク管理の徹底: エリオット波動は「損小利大」を実現するためのツールです。シナリオが崩れた際の損切りルールを徹底することが、長期的に勝ち残るための鍵となります。

エリオット波動は、決して簡単にマスターできる理論ではありません。その習得には、地道な学習と検証、そして多くの実践経験が必要です。しかし、その奥深い理論を理解し、使いこなせるようになったとき、それはあなたのトレードにおける強力な羅針盤となるはずです。

目先の値動きに一喜一憂するのではなく、相場の大きな構造とサイクルを読み解き、優位性の高いポイントで仕掛ける。エリオット波動は、そんな一段上のレベルのトレードを目指す、すべてのトレーダーにとって学ぶ価値のある深遠な知恵と言えるでしょう。この記事が、その第一歩となれば幸いです。