FX(外国為替証拠金取引)で継続的に利益を上げていくためには、利益を伸ばす技術と同じくらい、あるいはそれ以上に「損失を管理する技術」が重要です。その核心となるのが「損切り」です。多くのトレーダーがその重要性を理解していながらも、実践できずに大きな損失を被り、市場から退場していきます。

この記事では、FXにおける損切りの本質的な重要性から、多くの人が損切りをできない心理的な理由、そして具体的な損切りルールの設定方法やそれを徹底するためのコツまで、網羅的に解説します。損切りは単なる損失確定の作業ではありません。あなたの貴重な資金を守り、次のチャンスを掴むための、最も重要な戦略的行動です。本記事を読み終える頃には、損切りに対する考え方が変わり、明日からのトレードに活かせる具体的な知識と自信が身についているでしょう。

目次

FXの損切りとは?

FXにおける「損切り」とは、含み損を抱えているポジションを、それ以上の損失拡大を防ぐ目的で、自らの意思で決済することを指します。「ストップロス」とも呼ばれ、リスク管理の根幹をなす極めて重要な概念です。

エントリーしたポジションが、自分の予測とは反対の方向に動いてしまった場合、何もしなければ含み損はどんどん膨らんでいく可能性があります。そのまま放置すれば、最終的には耐えきれないほどの大きな損失となり、最悪の場合、強制的にポジションを決済される「ロスカット」に至り、資金の大部分を失うことにもなりかねません。

そうした最悪の事態を避けるために、あらかじめ「ここまでの損失なら許容する」というラインを決め、そのラインに価格が到達したら、潔く損失を確定させる。これが損切りです。一見すると、自ら損失を確定させるネガティブな行為に見えるかもしれません。しかし、長期的にFX市場で生き残るためには、この「小さな損失を受け入れる勇気」が不可欠なのです。損切りは、トレードという不確実性の高い世界で、唯一トレーダー自身がコントロールできる「損失額」を管理するための、能動的かつ戦略的な防御技術と言えるでしょう。

損切りが重要な理由

なぜ、FXにおいてこれほどまでに損切りが重要視されるのでしょうか。その理由は大きく分けて「損失の拡大を防ぐ」ことと「次の取引の機会損失を防ぐ」ことの2点に集約されます。これらはトレーダーの資金とメンタルの両方を守るために欠かせない要素です。

損失の拡大を防ぐため

損切りが持つ最も直接的かつ重要な役割は、一度のトレードで致命的な損失を被ることを防ぐことです。

相場の世界に「絶対」はありません。どれだけ精緻な分析を行い、自信のあるトレードシナリオを立てたとしても、価格が常に予測通りに動く保証はどこにもありません。予期せぬ経済指標の発表、地政学的リスクの発生、要人発言など、相場を急変させる要因は無数に存在します。

このような不確実性を前提とするならば、「予測が外れる可能性」を常に織り込んでおく必要があります。損切りは、まさにこの「予測が外れた」ときに、被害を最小限に食い止めるためのセーフティネットです。

例えば、100万円の資金でトレードをしているとします。あるトレードで1万円の含み損が発生した時点で損切りルールに従って決済すれば、損失は1万円で確定し、残りの99万円の資金は守られます。しかし、「いつか価格は戻るはずだ」と損切りを躊躇し、含み損が30万円、50万円と膨らんでしまったらどうでしょうか。一度の失敗で、資金の大部分を失い、再起することが極めて困難になります。

小さな怪我(許容範囲内の損失)で済ませるか、再起不能の致命傷(許容範囲をはるかに超える損失)を負うか。その分水嶺が、損切りをできるかどうかにかかっているのです。損切りは、一回のトレードの勝ち負けにこだわる行為ではなく、長期的な視点で資産を守り、トレードを継続していくための保険であり、必要経費と考えるべきです。このマインドセットを持つことが、成功するトレーダーへの第一歩となります。

次の取引の機会損失を防ぐため

損切りのもう一つの重要な役割は、「機会損失」を防ぐことです。機会損失とは、本来得られるはずだった利益を得られなかったことによる損失を指します。損切りができないと、この機会損失が様々な形で発生します。

第一に、資金的な機会損失です。含み損を抱えたポジション(いわゆる「塩漬けポジション」)を持ち続けている間、そのポジションを維持するために必要な証拠金は拘束されます。つまり、他にどれだけ絶好のトレードチャンスが現れたとしても、証拠金が不足しているために新しいポジションを持つことができません。動かせない資金が足かせとなり、目の前のチャンスを指をくわえて見送るしかなくなるのです。これは、収益機会の放棄に他なりません。

第二に、精神的な機会損失です。含み損のポジションを抱えている状態は、精神的に大きな負担となります。常に含み損の額が気になり、チャートから目が離せなくなったり、仕事や日常生活に集中できなくなったりします。このような精神状態で、次のトレードチャンスに対して冷静かつ客観的な分析や判断を下すことは極めて困難です。「あの損失を取り返さなければ」という焦りが生まれ、普段ならしないような無謀なトレード(リベンジトレード)に手を出してしまう危険性も高まります。

損切りを行うことは、損失を確定させる行為であると同時に、拘束されていた資金と精神を解放し、フラットな状態で次のチャンスに備えるためのリセットボタンでもあります。損失を潔く受け入れ、気持ちを切り替えて次の優位性の高いトレードに集中する。このサイクルを確立することが、トータルで利益を積み上げていくための鍵となります。損切りは、過去の失敗を引きずらず、未来の利益を掴むための「未来への投資」と捉えることができるのです。

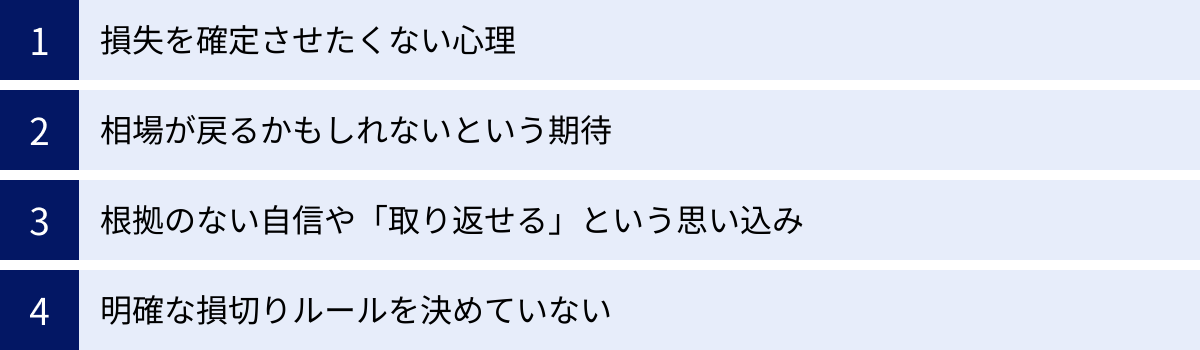

FXで損切りができない4つの理由

損切りの重要性は多くのトレーダーが頭では理解しています。しかし、実際のトレードの現場では、事前に決めた損切りラインに価格が到達しても、決済ボタンを押す指が止まってしまう、あるいは損切りラインをずらしてしまうといった行動が後を絶ちません。なぜ、これほどまでに損切りは難しいのでしょうか。その背景には、人間特有の強力な心理バイアスが存在します。

① 損失を確定させたくない心理

損切りができない最も根源的な理由は、「損失を確定させたくない」という強烈な心理的抵抗感です。これは、行動経済学で提唱されている「プロスペクト理論」によって見事に説明できます。

プロスペクト理論によれば、人間は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る苦痛」を2倍以上強く感じるとされています。例えば、「1万円もらえる喜び」と「1万円失う苦痛」を比べた場合、後者の精神的ダメージの方が圧倒的に大きいのです。

この心理がトレードに及ぼす影響は絶大です。含み益が出ている状態では、利益が少しでも減ることを恐れて早めに利益を確定してしまう(チキン利食い)。一方で、含み損を抱えている状態では、「損失を確定させる」という苦痛を回避したい一心で、決済を先延ばしにしてしまいます。含み損はあくまで「まだ確定していない損失」であり、「いつか回復するかもしれない」という希望的観測にすがりつくことで、損失確定の苦痛から一時的に逃れようとするのです。

この心理状態に陥ると、「損切り=自分の分析や判断が間違っていたことを認める行為=失敗の確定」と認識してしまいます。プライドが邪魔をしたり、失敗を認めたくないという気持ちが強かったりする人ほど、この罠に陥りやすい傾向があります。

しかし、FXトレードは確率と統計の世界です。百発百中の聖杯は存在せず、どんな熟練トレーダーでも損失を出すトレードは必ずあります。重要なのは、個々のトレードの勝ち負けではなく、トータルでプラスにすることです。損切りは失敗ではなく、確率的に発生しうるコストを計画通りに支払うという、成功へのプロセスの一部であると認識を改める必要があります。

② 相場が戻るかもしれないという期待

損失を確定させたくない心理と密接に関連しているのが、「もう少し待てば、相場が反転して有利な方向に戻るかもしれない」という根拠のない期待です。これは俗に「お祈りトレード」とも呼ばれる、非常に危険な精神状態です。

ポジションを持った後、価格が逆行して損切りラインに近づいてくると、「ここで損切りしたら、その直後に反転して悔しい思いをするかもしれない」という考えが頭をよぎります。過去に、損切りを躊躇していたら実際に価格が戻ってきて助かった、あるいは利益に転じたという経験が一度でもあると、この期待はさらに強化されます(正常性バイアス)。「前回も助かったのだから、今回も大丈夫だろう」と、都合の良い過去の記憶に頼ってしまうのです。

しかし、相場の世界では「二度あることは三度ある」の方が遥かに多く、一度発生したトレンドは継続しやすいという性質(トレンドの継続性)があります。特に、重要なテクニカルラインをブレイクしたり、強い経済指標が発表されたりして発生した明確なトレンドに対して、「いつかは戻るはず」と逆らい続けるのは無謀です。戻りを期待している間に損失はどんどん拡大し、気づいた時にはもはや自分ではコントロール不可能なレベルに達してしまうのが典型的な失敗パターンです。

この期待感は、客観的な相場分析に基づいたものではなく、単なる希望的観測、つまり「神頼み」に過ぎません。トレードはギャンブルではなく、技術と規律に基づいた確率的なゲームです。お祈りを捧げるのではなく、エントリー前に立てたシナリオが崩れた(=損切りラインに到達した)のであれば、潔く撤退するという規律を守ることが、長期的に資産を守る唯一の方法です。

③ 根拠のない自信や「取り返せる」という思い込み

「自分は他の人とは違う」「自分の分析は正しいはずだ」といった、根拠のない過剰な自信も、損切りを妨げる大きな要因となります。

時間をかけて相場を分析し、「これだ!」という確信を持ってエントリーした場合、そのシナリオが崩れ始めたとしても、なかなか自分の間違いを認めることができません。「これは一時的なノイズだ」「市場が間違っているだけで、いずれ自分の思った方向に動くはずだ」と、自分の分析を正当化しようとします。その結果、明確な損切りのサインが出ているにもかかわらず、それを無視してポジションを持ち続けてしまうのです。

また、一度損切りを経験した後に、「すぐに損失を取り返してやる」という「リベンジトレード」の衝動に駆られることも少なくありません。これは、冷静さを失い、感情に支配された非常に危険な状態です。損失を取り返すことだけが目的となり、通常よりも大きなロットで取引したり、根拠の薄いポイントで何度もエントリーを繰り返したりします。このようなトレードは、合理的な判断に基づいたものではなく、単なる感情の発露です。結果として、損失を取り返すどころか、さらに大きな損失を積み重ね、あっという間に資金を溶かしてしまうケースが後を絶ちません。

相場に対して謙虚になることは、トレーダーにとって非常に重要な資質です。自分の分析が間違うことは常にあり得るという前提に立ち、間違いを認めて速やかに撤退する勇気を持つこと。そして、損失を出した後は一度PCから離れて頭を冷やし、冷静さを取り戻してから次のトレードに臨むこと。こうした自己コントロールが、破滅的な損失から身を守るために不可欠です。

④ 明確な損切りルールを決めていない

これまで述べてきた心理的な要因は非常に強力ですが、それらが顕在化する根本的な原因は、「エントリー前に明確な損切りルールを決めていない」という点にあります。

ルールがなければ、判断の拠り所はすべてその場の感情や値動き次第になってしまいます。含み損が膨らんでいく恐怖、価格が戻るかもしれないという期待、自分の分析が正しいはずだという願望。こうした渦巻く感情の中で、一貫性のある合理的な判断を下すことは不可能です。

「なんとなくこの辺りで買ってみよう」「下がってきたからそろそろ反発するだろう」といった曖昧な根拠でエントリーし、損切りポイントを決めずにトレードを始めるのは、目的地も地図もコンパスも持たずに、荒れ狂う大海原へ航海に出るようなものです。どこに向かえば良いのか分からず、波に翻弄され、いずれは遭難(=大きな損失)してしまうのは当然の結果と言えるでしょう。

逆に、エントリーする前に、

- 「なぜ、ここでエントリーするのか?(エントリー根拠)」

- 「どこまで価格が伸びたら利益を確定するのか?(利食い目標)」

- 「どこまで価格が逆行したら損失を確定するのか?(損切りライン)」

というトレードシナリオを具体的に定めていれば、あとはその計画に従って機械的に実行するだけです。損切りラインに到達したという事実は、「エントリー時に立てた優位性のあるシナリオが崩れた」という客観的なサインであり、感情を挟む余地なく決済を実行すべき合図となります。

損切りができないと悩む人の多くは、そもそも守るべきルール自体を持っていないのです。まずは、この後の章で解説する具体的な方法を参考に、自分自身のトレEDOスタイルや資金力に合った、客観的で揺るぎない損切りルールを確立することが、全ての始まりとなります。

損切りをしないとどうなる?

損切りの重要性や、損切りができない心理的背景を理解した上で、次に考えるべきは「もし、それでも損切りをしなかったら、具体的にどのような結末が待っているのか」ということです。損失の確定を先延ばしにする行為は、短期的には精神的な苦痛を回避できるように感じるかもしれませんが、その先には「強制ロスカット」や「ポジションの塩漬け」といった、さらに深刻で破壊的な事態が待ち構えています。

強制ロスカットが執行される可能性がある

損切りをしないトレーダーが最終的に行き着く最も悲劇的な結末の一つが、「強制ロスカット」です。

強制ロスカットとは、トレーダーが保有しているポジションの含み損が一定レベルまで拡大し、証拠金維持率(有効証拠金÷必要証拠金×100)がFX会社が定める基準(例えば100%や50%など、会社によって異なる)を下回った場合に、トレーダーの意思とは無関係に、保有している全ポジションが強制的に決済される仕組みです。

これは、トレーダーの損失が預けた証拠金の額を上回り、さらなる借金(追証)を背負うことを防ぐための、最後のセーフティネットとして機能します。しかし、このセーフティネットが作動するということは、すでにトレーダーの資産が壊滅的なダメージを負っていることを意味します。

強制ロスカットには、自らの意思で行う損切りとは比較にならないほどのデメリットがあります。

第一に、決済のタイミングを自分でコントロールできないことです。強制ロスカットは、証拠金維持率という基準に達した瞬間に、機械的かつ無慈悲に執行されます。それが相場の底値であろうと、その直後に急反発するタイミングであろうと関係ありません。「あと少し待てば…」というトレーダーの都合は一切考慮されず、多くの場合、最も損失が膨らみ、精神的にも追い詰められた最悪のタイミングで資産が刈り取られます。

第二に、一度に資金の大部分を失うリスクがあることです。損切りであれば、1回の損失を総資金の2%や3%といったコントロール可能な範囲に限定できます。しかし、強制ロスカットは、資金の大部分が失われる水準で発動するため、一度食らってしまうと、再起することが非常に困難、あるいは不可能になります。FX市場から完全に退場させられる「一発アウト」の宣告に等しいのです。

さらに、相場が極めて急激に変動した場合(例えば、経済ショックやフラッシュ・クラッシュなど)、ロスカットの注文処理が間に合わず、本来のロスカット水準よりもさらに不利な価格で約定してしまうことがあります。この場合、預けた証拠金以上の損失が発生し、追加で資金を入金しなければならない「追証(おいしょう)」が発生するリスクすらあります。

自らの手で計画的に行う「損切り」は、こうした破滅的な「強制ロスカット」を避けるための、能動的で賢明なリスク管理手法なのです。小さな損失を受け入れることで、最も避けなければならない最悪の事態を防ぐ。このトレードオフを理解することが極めて重要です。

ポジションが塩漬け状態になる

強制ロスカットに至るほどではないものの、損切りをしないことによって陥るもう一つの深刻な状態が、ポジションの「塩漬け」です。

塩漬けとは、含み損を抱えたポジションを、損失を確定させたくない一心で決済できず、長期間にわたって保有し続けてしまう状態を指します。価格がいつか戻ってくることを期待してひたすら待ち続けるわけですが、この行為はトレーダーの資産と精神を着実に蝕んでいきます。

塩漬けポジションがもたらすデメリットは、多岐にわたります。

まず、前述した「機会損失」です。塩漬けポジションを維持するために証拠金が長期間拘束されるため、その間、市場に現れる数々の有望なトレードチャンスを逃し続けます。動かせる資金がないため、指をくわえて見ているしかありません。これは、本来得られたはずの利益を放棄し続けているのと同じであり、資金効率の著しい悪化を意味します。

次に、精神的なストレスです。常に含み損のことが頭から離れず、「あのポジションはどうなっただろうか」と四六時中チャートが気になってしまいます。仕事に集中できない、夜もぐっすり眠れないといった状態が続けば、心身ともに疲弊し、日常生活にまで支障をきたします。このような精神状態で、他のトレードに対して冷静な判断を下すことなど到底できません。

さらに、マイナススワップによる損失の拡大という金銭的な問題もあります。スワップポイントとは、2国間の金利差によって発生する利益またはコストのことです。もし、塩漬けにしているポジションがマイナススワップ(支払いスワップ)の対象である場合、ポジションを保有しているだけで、毎日少しずつ損失が自動的に増え続けていくことになります。1日あたりの金額は小さくても、数ヶ月、1年と塩漬け期間が長引けば、その累計額は決して無視できない大きさになります。

高値で買った通貨ペアが、その後長期的な下落トレンドに入ってしまい、1年以上もポジションを持ち続けてしまう。その間に、他の通貨ペアでは何度も大きな利益を得るチャンスがあったにもかかわらず、資金がなくて参加できなかった。そして、毎日マイナススワップが積み重なり、含み損は雪だるま式に増えていく…。これが、塩漬けポジションがもたらす典型的な悲劇です。

損切りは、このような資金的・時間的・精神的な三重苦である「塩漬け」状態を断ち切るための、唯一の有効な手段です。損失を確定させる一瞬の痛みと、塩漬けによる長期間の苦しみを天秤にかければ、どちらを選択すべきかは明白でしょう。

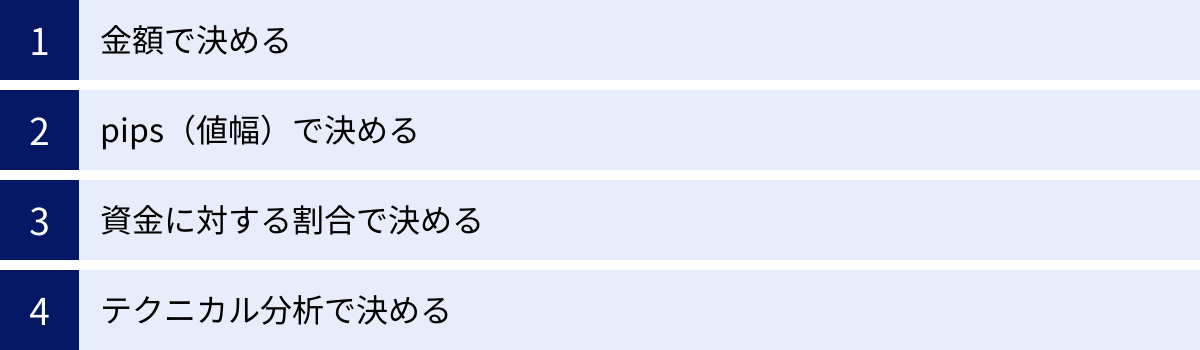

損切りの目安・基準の決め方

「損切りが重要であることは分かった。では、具体的にどこに損切りラインを置けば良いのか?」これは、すべてのトレーダーが直面する根源的な問いです。損切りラインの設定には、唯一絶対の正解はありません。トレーダーの資金量、リスク許容度、取引スタイル(スキャルピング、デイトレード、スイングトレードなど)、そして相場の状況によって最適な基準は異なります。

重要なのは、自分自身のルールを明確に持ち、それを一貫して守ることです。ここでは、損切りラインを決めるための代表的な4つのアプローチを紹介します。これらを単体で使うのではなく、組み合わせて使うことで、より精度の高い「マイルール」を構築できます。

金額で決める

最もシンプルで直感的な方法が、「1回のトレードにおける許容損失額」をあらかじめ決めておくアプローチです。

例えば、「1回のトレードでの損失は、いかなる場合も10,000円まで」というように、具体的な金額を上限として設定します。このルールに従えば、1万通貨(1ロット)で取引している場合、10,000円の損失は100pips(1円)の逆行に相当するため、エントリー価格から1円離れた場所に損切り注文を置くことになります。

- メリット:

- シンプルで分かりやすい: 計算が簡単で、特に初心者にとっては資金管理の感覚を掴みやすい方法です。

- 心理的な安心感: 「最悪でもこの金額以上の損失はない」と分かっているため、精神的な負担が軽減されます。

- デメリット:

- 相場のボラティリティ(変動性)を無視している: 通貨ペアや時間帯によって値動きの激しさは大きく異なります。穏やかな相場での100pipsと、荒れた相場での100pipsでは、その意味合いが全く違います。ボラティリティが高い状況では、本来損切りすべきでない一時的なノイズのような動きで簡単に損切りにかかってしまい、「損切り貧乏」に陥る可能性があります。

- ロットサイズに依存する: 同じ10,000円の損失でも、1万通貨なら100pips、10万通貨なら10pipsと、ロットサイズによって損切りまでの値幅が大きく変わってしまいます。これにより、トレード戦略の一貫性が保ちにくくなります。

金額基準は、資金管理の第一歩として有効ですが、これだけに頼るのではなく、後述するテクニカル分析などと組み合わせて、より相場の実態に即した損切りポイントを探ることが望ましいでしょう。

pips(値幅)で決める

次に一般的なのが、エントリーポイントからの値幅(pips)で損切りラインを決める方法です。

「エントリー価格から20pips逆行したら損切りする」といったルールです。この方法では、取引するロットサイズに関わらず、常に一定の値幅で損切りを行うことになります。

- メリット:

- ルールが明確で一貫性がある: 常に同じ値幅で損切りするため、トレードルールの検証や改善がしやすいという利点があります。

- ロット数の調整でリスクをコントロール可能: 許容損失額を一定に保ちたい場合は、このpips幅に合わせてロット数を調整するという使い方(後述の「割合で決める」方法と組み合わせる)ができます。

- デメリット:

- ボラティリティを考慮していない: 金額基準と同様、相場の状況を無視した固定的な値幅設定であるため、無駄な損切りを誘発する可能性があります。静かなレンジ相場では20pipsは広すぎるかもしれませんし、トレンド相場の押し目・戻りでは20pipsは浅すぎてすぐに刈られてしまうかもしれません。

- 通貨ペアの特性を無視している: 例えば、一般的にボラティリティの高いポンド円(GBP/JPY)と、比較的低い米ドル円(USD/JPY)で同じ20pipsの損切り幅を設定するのは、合理的とは言えません。

pips基準は、一貫したルールを構築する上では役立ちますが、そのpips数が現在の相場環境や通貨ペアの特性に対して適切かどうかを常に吟味する必要があります。

資金に対する割合で決める

資金管理の観点から最も合理的で、多くのプロトレーダーが採用しているのが、「1回のトレードの損失を、総資金の一定割合以内に抑える」というルールです。

この世界で最も有名なルールの一つが「2%ルール」です。これは、1回のトレードでリスクに晒す金額を、総取引資金の2%以下に限定するというものです。例えば、総資金が100万円であれば、1回のトレードの許容損失額は最大でも2万円(100万円 × 2%)となります。もしトレードに負けて資金が98万円に減った場合、次のトレードの許容損失額は19,600円(98万円 × 2%)に自動的に調整されます。

- メリット:

- 破産リスクを劇的に低減できる: このルールを厳守すれば、連続で負け続けたとしても、資金がゼロになる可能性は極めて低くなります。例えば、2%ルールで10連敗しても、失う資金は全体の約18%程度で、まだ十分に再起が可能です。

- 複利効果を活かせる: 資金が増えれば許容損失額(=リスク量)も増え、それに伴い利益額も大きくなる可能性があります。逆に資金が減ればリスク量も減るため、大きなドローダウンを防ぎます。資金の増減に合わせてリスクを自動的に最適化できる、非常に優れた方法です。

- デメリット:

- 計算がやや煩雑: トレードの都度、現在の総資金から許容損失額を計算し、さらにその金額と損切り幅(pips)から適切なロットサイズを算出する必要があります。

- ① 許容損失額の計算:

総資金 × 許容損失率(例: 0.02) - ② 損切り幅(pips)の決定: テクニカル分析などを用いて、合理的な損切りポイントまでのpips数を決めます。

- ③ 適切なロットサイズの計算:

許容損失額 ÷ (損切り幅pips × 1pipsあたりの価値)

- ① 許容損失額の計算:

- 計算がやや煩雑: トレードの都度、現在の総資金から許容損失額を計算し、さらにその金額と損切り幅(pips)から適切なロットサイズを算出する必要があります。

この方法は、規律と計算の手間を要しますが、長期的に市場で生き残り、資産を安定的に増やしていくためには最も効果的なリスク管理手法と言えるでしょう。

テクニカル分析で決める

上記の金額・pips・割合といったルールは「どれだけの損失を許容するか」という資金管理の側面が強いのに対し、テクニカル分析を用いる方法は「相場のどこに損切りを置くのが合理的か」という相場分析の側面が強いアプローチです。これらを組み合わせることで、最強の損切りルールが完成します。

テクニカル分析に基づく損切りは、「このラインを越えたら、エントリー時に立てたシナリオの根拠が崩れる」という客観的なポイントに損切りを置く考え方です。

サポートライン・レジスタンスライン

- サポートライン(支持線): 価格がそれ以上下がりにくいとされる、過去の安値を結んだライン。

- レジスタンスライン(抵抗線): 価格がそれ以上上がりにくいとされる、過去の高値を結んだライン。

これらは多くの市場参加者が意識しているため、買いポジションを持つ場合は「サポートラインを明確に下抜けたら、上昇シナリオは崩壊した」と考え、そのラインの少し下に損切りを置きます。売りポジションの場合は「レジスタンスラインを明確に上抜けたら、下落シナリオは崩壊した」と考え、そのラインの少し上に損切りを置きます。「少し下/上」に設定するのは、一時的にラインを試すような動き(ダマシ)で損切りにかかるのを避けるためです。

移動平均線

移動平均線は、一定期間の価格の平均値をつないだ線で、トレンドの方向性や強さを示す代表的なインジケーターです。これもサポートやレジスタンスとして機能することがよくあります。

上昇トレンドの場合、価格は移動平均線の上で推移する傾向があるため、移動平均線を明確に割り込んだらトレンド転換のサインと捉え、その少し下に損切りを置きます。下降トレンドの場合はその逆です。どの期間の移動平均線(例:20期間、75期間、200期間など)を基準にするかは、取引のタイムフレームによって調整します。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線とその上下に価格のばらつき(標準偏差=σ)を示したラインを引いたものです。統計学的に、価格の約95%は±2σのバンド内に収まるとされています。

この性質を利用し、例えば上昇トレンド中に価格が-2σにタッチ、あるいはそれを下抜けたらトレンドの勢いが弱まった、または転換した可能性が高いと判断し、損切りを検討します。ただし、強いトレンドが発生すると価格がバンドに沿って動く「バンドウォーク」が起きるため、他の指標と組み合わせて判断することが重要です。

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

ATRは、その通貨ペアの平均的なボラティリティ(値動きの幅)を数値で示すインジケーターです。これは、固定pipsの損切りルールの欠点を補う非常に強力なツールです。

ATRの値は、相場が活発な時は大きくなり、静かな時は小さくなります。この性質を利用して、損切り幅を相場の状況に応じて動的に調整するのです。例えば、「エントリーポイントからATRの値の2倍離れた場所に損切りを置く」といったルールを設定します。これにより、ボラティリティが高い相場では損切り幅が自動的に広くなり、ノイズによる無駄な損切りを避けられます。逆に、ボラティリティが低い相場では損切り幅が狭まり、リスクを抑えることができます。これは、非常に合理的な損切り設定方法の一つです。

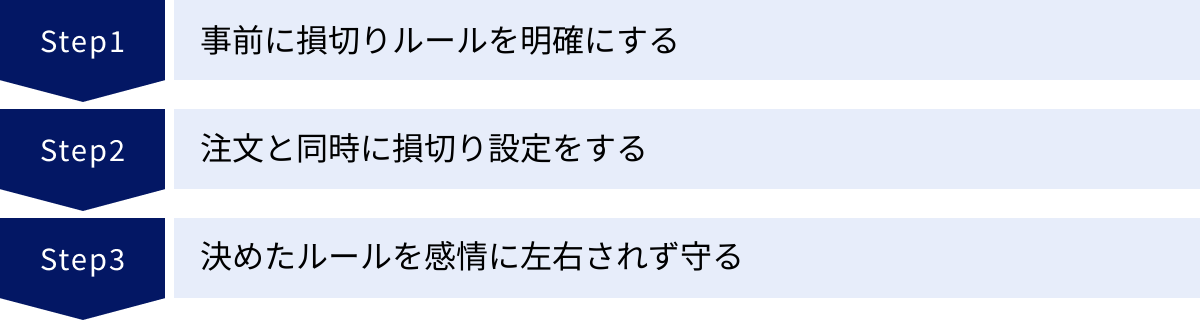

損切りを徹底するための3つのコツ

自分に合った損切りルールを決めることは、戦いの準備段階に過ぎません。本当に難しいのは、実際のトレードにおいて、感情の波に乗り越え、その決めたルールを冷徹に実行し続けることです。ここでは、損切りを徹底し、規律あるトレーダーになるための3つの実践的なコツを紹介します。

① 事前に損切りルールを明確にする

損切りを徹底するための大前提は、エントリーする前に、出口戦略(利食いと損切り)を含む完璧なトレードシナリオを描き終えていることです。ポジションを持ってから「さて、損切りはどこに置こうか…」などと考えているようでは、すでに手遅れです。その時点ですでに、値動きに一喜一憂する感情的な判断が入り込む余地が生まれてしまいます。

これを防ぐために有効なのが、「トレードプラン(取引計画書)」を事前に作成する習慣をつけることです。エントリーボタンをクリックする前に、最低でも以下の項目をノートやスプレッドシートに書き出してみましょう。

- 通貨ペアと取引方向: なぜこの通貨ペアを、買うのか/売るのか。

- エントリー根拠: テクニカル分析(例:サポートラインでの反発、移動平均線のゴールデンクロス)やファンダメンタルズ分析に基づく具体的な理由。

- エントリー価格: 具体的にどの価格でポジションを持つか。

- 利食い目標価格(テイクプロフィット): どの価格まで伸びたら利益を確定させるか。その根拠は何か(例:直近の高値、レジスタンスライン)。

- 損切り価格(ストップロス): どの価格まで逆行したら損失を確定させるか。その根拠は何か(例:サポートラインのブレイク、ATRの2倍)。

- リスクリワードレシオ: (利食いまでの値幅)÷(損切りまでの値幅)。この比率が最低でも1:1.5や1:2以上など、自分なりの基準を満たしているか。

- ロットサイズ: 総資金の2%ルールなどに基づき、算出した適切な取引量。

この作業は、一見面倒に感じるかもしれません。しかし、トレードを言語化・可視化することで、曖昧で感情的な判断を排除し、論理に基づいた一貫性のある行動を促します。 また、トレードプランを記録として残しておくことで、後から自分のトレードを客観的に振り返り、成功要因や失敗要因を分析して、将来のトレードの精度を向上させるための貴重なデータとなります。計画なきトレードはギャンブルであり、計画こそがトレードを投資へと昇華させるのです。

② 注文と同時に損切り設定をする

トレードプランを立てたら、次はそれを実行に移します。ここで極めて重要なのが、新規注文を入れるのと全く同じタイミングで、損切り注文も設定してしまうことです。

多くのFXプラットフォームには、これを自動で行うための便利な注文方法が備わっています。その代表格が「IFO(イフオー)注文」です。IFO注文は、「If Done, One Cancels the Other」の略で、以下の3つの注文を一度にまとめて発注できます。

- If Done(IFD)部分: 新規の指値または逆指値注文。

- One Cancels the Other(OCO)部分: 上記の新規注文が約定した場合にのみ有効になる、決済注文。具体的には、利益確定のための指値注文と、損失限定のための逆指値(損切り)注文のペア。

つまり、IFO注文を使えば、「この価格で買えたら(If Done)、自動的にこの価格に利食い注文を、この価格に損切り注文を出す(OCO)」という一連の操作がワンクリックで完了します。

この方法の最大のメリットは、感情が介入する隙を完全に排除できることです。ポジションを持った後で含み損が膨らんでいくのを見ると、「もう少し待てば…」という悪魔のささやきが聞こえてきます。しかし、エントリーと同時に損切り注文がシステム上に設定されていれば、あとは市場がその価格に到達したときに自動的に決済されるのを待つだけです。自分の指で決済ボタンを押すという、心理的負担の大きい行為から解放されます。

また、チャートをずっと監視していられない兼業トレーダーにとっても、この方法は必須のテクニックです。仕事中や就寝中に相場が急変しても、あらかじめ設定した損切り注文があなたの資金を守ってくれます。損切りを徹底したければ、自分の意志の力に頼るのではなく、システムを最大限に活用して、ルールを強制的に守らせる仕組みを作り上げることが最も確実な方法です。

③ 決めたルールを感情に左右されず守る

事前にルールを決め、注文システムも活用する。最後の関門は、それでもなお湧き上がってくる「ルールを破りたい」という感情との戦いです。損切りラインに価格が近づいてきたときに、設定した損切り注文をキャンセルしたり、さらに不利な方向へずらしたりする行為は、絶対に避けなければなりません。 これは、自ら安全装置を解除して崖から飛び降りるようなものです。

この最後の砦を守り抜くための、メンタルコントロールのコツをいくつか紹介します。

- トレードサイズ(ロット数)を落とす: 損切りをためらう最大の原因は、その損失額が自分の心理的な許容範囲を超えていることです。1回のトレードで5万円の損失が出る可能性があるのと、5,000円の損失で済むのとでは、精神的なプレッシャーが全く異なります。もしルールを守るのが辛いと感じるなら、それはロット数が大きすぎるサインです。自分が「この金額なら失っても冷静でいられる」と思えるレベルまで、ロット数を思い切って下げてみましょう。利益は小さくなりますが、まずは規律を守る訓練を積むことが最優先です。

- 損切りを「必要経費」と捉える: トレードにおける損切りは、ビジネスにおける仕入れコストや広告費のようなものです。利益を上げるために必要な経費であり、失敗ではありません。このマインドセットを持つことで、損失を出すことへの心理的アレルギーを和らげることができます。

- トレード結果を記録・分析する: 自分のトレード記録をつけ、「ルール通りに損切りしたトレード」と「ルールを破ってしまったトレード」の結果を比較してみてください。ほとんどの場合、ルールを破ったトレードの方が、最終的に大きな損失につながっていることがデータとして明らかになるはずです。この客観的な事実が、規律を守ることの重要性を何よりも雄弁に語ってくれます。

- 相場から離れる時間を作る: 損切り注文を入れたら、あとはその結果を過度に気にしないことも大切です。チャートに張り付いていると、小さな値動きに翻弄されて余計なことをしたくなります。アラートを設定しておき、約定するまでは他のことに集中するなど、意識的に相場と距離を置く工夫も有効です。

損切りとは、技術であると同時に、徹底した自己規律の証です。この規律を身につけることこそが、トレーダーとして長期的に成功するための最も確かな道筋となります。

損切りで活用できる注文方法

損切りルールを機械的かつ確実に実行するためには、FX会社が提供する様々な注文方法を正しく理解し、活用することが不可欠です。感情の介入を排し、計画通りのトレードを実現するこれらのツールは、トレーダーにとって強力な武器となります。ここでは、損切りに関連する主要な注文方法を解説します。

| 注文方法 | 特徴 | 利用シーン |

|---|---|---|

| 逆指値注文(ストップ注文) | 現在のレートより不利な価格を指定して発注する注文方法。 | ・損失を限定するための損切り設定 ・トレンドフォロー時のブレイクアウト狙いの新規エントリー |

| OCO注文 | OCO(One Cancels the Other)注文。指値と逆指値の2つの注文を同時に出し、一方が約定するともう一方が自動的にキャンセルされる。 | ・保有中のポジションに対する利益確定(指値)と損切り(逆指値)の同時設定 ・レンジ相場でのブレイクアウト狙い(上下両方に仕掛ける) |

| IFD注文 | IFD(If Done)注文。新規注文が約定したら、次にそのポジションを決済するための注文(指値または逆指値)が自動的に有効になる。 | ・新規エントリーと同時に、利益確定または損切りのどちらか一方を設定したい場合 |

| IFO注文 | IFO(IFD + OCO)注文。IFD注文とOCO注文を組み合わせたもの。新規注文が約定したら、次に利益確定(指値)と損切り(逆指値)のOCO注文が自動的に有効になる。 | ・新規エントリー、利益確定、損切りの3つをすべて一度に設定したい場合 ・最も自動化された注文方法で、計画的なトレードに最適 |

逆指値注文(ストップ注文)

逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)は、損切り注文の最も基本的な形式です。「ストップ注文」または「ストップロス注文」とも呼ばれます。

この注文は、現在のレートよりもトレーダーにとって「不利な」価格を指定するのが特徴です。

- 買いポジションを持っている場合:「現在のレートよりも安い価格になったら売る」という注文。これが損切り注文になります。

- 売りポジションを持っている場合:「現在のレートよりも高い価格になったら買う」という注文。これが損切り注文になります。

例えば、米ドル円を150.00円で買ったとします。損失を20pipsに限定したい場合、「149.80円になったら売る」という逆指値注文を入れておきます。これにより、価格が149.80円まで下落すると自動的にポジションが決済され、損失が確定します。

逆指値注文は、損切りだけでなく、トレンドフォロー戦略における新規エントリー(ブレイクアウト狙い)にも利用されます。

OCO注文

OCO注文(オーシーオーちゅうもん)は、「One Cancels the Other」の略で、その名の通り「一方が約定すれば、もう一方はキャンセルされる」という仕組みの注文方法です。

具体的には、利益確定のための「指値注文」と、損失限定のための「逆指値注文」を同時に発注します。

例えば、米ドル円を150.00円で買いポジションを保有しているとします。利益は50pips(150.50円)で確定させたいが、損失は20pips(149.80円)に限定したいと考えたとします。この場合、

- 利食い注文:150.50円の指値売り注文

- 損切り注文:149.80円の逆指値売り注文

という2つの注文をOCO注文として発注します。

もし価格が上昇して150.50円に達すれば、指値注文が約定して利益が確定し、同時に設定していた149.80円の損切り注文は自動的にキャンセルされます。逆に、価格が下落して149.80円に達すれば、逆指値注文が約定して損切りが行われ、150.50円の利食い注文は自動的にキャンセルされます。

この注文方法は、すでに保有しているポジションに対して、出口戦略(利食いと損切り)を一度に設定したい場合に非常に便利です。

IFD注文・IFO注文

IFD注文(イフダンちゅうもん)は「If Done」の略で、「もし、最初の注文が約定したら、次の注文を有効にする」という、2段階の注文方法です。

例えば、「米ドル円が149.50円まで下がったら新規で買いたい(第1注文)。そして、その買い注文が約定したら、150.50円で利益確定の売り注文を出したい(第2注文)」といったシナリオを実現できます。この場合、第2注文を損切り注文に設定することも可能です。

そして、このIFD注文と先ほどのOCO注文を組み合わせた、最も包括的で強力な注文方法がIFO注文(イフオーちゅうもん)です。

IFO注文は、新規注文(IFD)と、それが約定した後の決済注文(OCO)をすべて一度に設定できます。

例を挙げると、

- 新規注文(IFD部分): 米ドル円が149.50円になったら新規で買う。

- 決済注文(OCO部分): 上記の買い注文が約定した場合に限り、

- 利食い注文:150.50円の指値売り

- 損切り注文:149.30円の逆指値売り

を有効にする。

このIFO注文を一つ発注しておくだけで、エントリーから利益確定、そして損切りまでの全てのシナリオがシステムに予約されます。 これにより、トレーダーは感情の揺れ動きから完全に解放され、事前に立てた計画を忠実に実行することが可能になります。特に、チャートを常時監視できないトレーダーや、規律を守るのが苦手なトレーダーにとって、IFO注文は必須のツールと言えるでしょう。

損切りとロスカットの違い

FX初心者がしばしば混同しがちな言葉に「損切り」と「ロスカット(強制ロスカット)」があります。この二つは、どちらも損失を抱えたポジションを決済するという点では同じですが、その性質、目的、実行主体は全く異なります。この違いを明確に理解することは、リスク管理の第一歩です。

| 項目 | 損切り(ストップロス) | 強制ロスカット |

|---|---|---|

| 実行主体 | トレーダー自身(能動的) | FX会社(受動的・強制的) |

| 目的 | 計画に基づき、損失を許容範囲内に抑える戦略的行動 | トレーダーの資産を最低限保護し、FX会社の未収金リスクを防ぐ最終防衛ライン |

| タイミング | 事前に決めた任意の価格・ルールに基づき実行 | 証拠金維持率がFX会社の規定水準を下回った時点で機械的に執行 |

| 意味合い | 攻めのリスク管理(次のトレードに繋げるための必要経費) | 守りの最終防衛ライン(破綻を避けるためのセーフティネット) |

| 結果 | 損失は限定的で、資金は守られ、再起可能 | 資金の大部分を失う可能性があり、再起が困難になることも |

損切りは、トレーダーが自らの意思で、計画的に行う「能動的なリスク管理」です。 これは、トレード戦略の一部であり、「このシナリオが崩れたら撤退する」という戦術的な判断に基づいています。損切りを行うことで、損失を自分でコントロール可能な小さな範囲に限定し、大切な資金を守り、次のトレードチャンスに備えることができます。いわば、未来の利益のための「攻めのリスク管理」と言えるでしょう。

一方、強制ロスカットは、トレーダーの意思とは無関係に、FX会社によって強制的に行われる「受動的な決済」です。 これは、トレーダーの含み損が膨らみすぎ、預けた証拠金ではカバーしきれなくなるのを防ぐための、最後の安全装置です。ロスカットが執行される状況は、もはやトレーダーがリスクをコントロールできなくなった、いわば「敗北宣言」の状態を意味します。

言い換えれば、損切りは「転ばぬ先の杖」であり、トレーダーが自らの足で歩き続けるために必要な道具です。対して、強制ロスカットは「崖から落ちるのを防ぐ最後の命綱」です。そもそも、命綱に頼らなければならないような危険な崖っぷちを歩くべきではありません。

結論として、規律ある損切りを徹底していれば、強制ロスカットに遭遇することは基本的にありません。 強制ロスカットを意識するようなトレードは、すでにリスクを取りすぎている証拠です。目指すべきは、ロスカットシステムに頼ることなく、自分自身の損切りルールで、全てのトレードを完結させることです。

FXの損切りに関するよくある質問

ここでは、FXの損切りに関して、多くのトレーダーが抱く疑問や悩みについて、Q&A形式で回答します。

損切り貧乏とは何ですか?

「損切り貧乏」とは、損切りを繰り返すあまり、大きな損失は出さないものの、コツコツと資金を減らし続けてしまう状態を指します。利益は小さく(チキン利食い)、損失はルール通りに確定させるため、トータルでマイナスになってしまう典型的な負けパターンの一つです。

この状態に陥る主な原因は以下の通りです。

- 損切り幅が狭すぎる: 相場のボラティリティ(値動きの幅)を考慮せず、あまりにもタイトな損切り設定をしているため、本格的な値動きが始まる前の些細なノイズや一時的な逆行で、本来なら利益になったはずのポジションまで刈られてしまう。

- エントリーポイントの精度が低い: 根拠の薄い、優位性のないポイントでむやみにエントリーを繰り返している。勝率が低いため、損切りの回数が利食いの回数を上回り、結果として資金が減っていきます。

- リスクリワードレシオが悪い: 損切り幅(リスク)に対して、狙う利益幅(リワード)が小さすぎるトレードばかりしている。例えば、損切り20pips、利食い10pipsのようなトレードでは、勝率が67%以上ないと利益は残りません。

対策としては、まず損切り幅の見直しが挙げられます。ATRなどの指標を活用し、現在の相場のボラティリティに合わせた、ノイズで刈られにくい適切な損切り幅を設定することが重要です。次に、エントリーポイントを厳選し、無駄なトレードを減らすこと。そして、リスクリワードレシオが最低でも1:1.5以上など、有利なトレードのみに絞ることで、たとえ勝率が50%でもトータルで利益を残せるような戦略を構築することが、「損切り貧乏」から脱却するための鍵となります。

損切りしない手法はありますか?

結論から言うと、「一般的な個人トレーダーが安全かつ継続的に実践できる、損切りをしない手法は事実上存在しない」と考えるべきです。

一部のウェブサイトや情報商材では、「損切り不要」を謳った手法が紹介されることがあります。代表的なものに「ナンピン」「両建て」「超長期投資」などがありますが、これらはいずれも極めて高いリスクを伴うか、特殊な条件下でのみ機能するものです。

- ナンピン: 価格が逆行したら、さらにポジションを買い増し(売り増し)して平均取得単価を有利にする手法。理論上は資金が無限にあれば負けませんが、個人トレーダーの限られた資金では、強いトレンドに逆らった場合に一瞬で資金が底をつき、強制ロスカットに至るリスクが極めて高いです。

- 両建て: 買いと売りのポジションを同時に持つことで、含み損を一時的に固定する手法。しかし、スプレッド(売買価格差)やマイナススワップでコストがかさむ上、どのタイミングで片方のポジションを決済するのかという、非常に高度な判断が求められます。初心者が安易に手を出すと、身動きが取れなくなり、かえって損失を拡大させる原因になります。

- 超長期投資: レバレッジを1倍に限りなく近づけ、外貨預金のようにスワップポイント狙いで数年単位で保有するスタイル。これはFXの短期売買とは性質が異なり、為替変動による元本割れのリスクは依然として存在します。

これらの手法は、莫大な資金力を持つ機関投資家や、高度な相場観と技術を持つごく一部の上級者だからこそ扱える「諸刃の剣」です。資金に限りのある個人トレーダーがFXで資産を築いていく上で、損切りは身を守るための最も重要な防具であり、これを放棄することは無防備で戦場に出ることに等しいと心得るべきです。

ドテンとは何ですか?

「ドテン」とは、保有しているポジションを決済すると同時に、間髪入れずに反対方向のポジションを新規で建てることを指します。漢字では「途転」と書き、「途中で転換する」という意味合いです。

例えば、ドル円の買いポジションを持っていたが、相場が下落して損切りラインにヒットしたとします。この損切り決済と同時に、今度はドル円の売りポジションを新たに建てる。これが「ドテン売り」です。逆に、売りポジションを決済して即座に買いポジションを建てるのが「ドテン買い」です。

ドテンは、「自分のシナリオが崩れただけでなく、相場の流れが完全に逆転した」と判断した場合に、トレンドの転換を捉えて損失を素早く回収し、さらに新たな利益を狙いにいく、非常に攻撃的なトレード手法です。

しかし、ドテンには大きなリスクも伴います。

- 感情的なトレードになりやすい: 損切りさせられた直後は、「取り返してやる!」というリベンジ感情に支配されがちです。冷静な分析に基づかない感情的なドテンは、単なるギャンブルであり、さらなる損失を生む原因となります。

- 往復ビンタのリスク: ドテンした直後に、相場が再び元の方向に戻ってしまうことがあります。この場合、最初の損切りに加え、ドテンしたポジションでも損失を被る「往復ビンタ」という最悪の状況に陥ります。

ドテンは、明確なトレンド転換のサイン(例:重要なサポートラインのブレイク、チャートパターンの完成など)を客観的に判断できる高度な分析力と、損失を出した直後でも冷静さを保てる強靭な精神力が求められる上級者向けのテクニックです。初心者のうちは、まずは「損切りは損切り」として一度トレードを完結させ、頭を冷やしてから、改めて次のチャンスをゼロベースで探すことを徹底するべきでしょう。