FX(外国為替証拠金取引)は、少額の資金から始められ、大きな利益を狙える可能性があることから、多くの投資家を惹きつけています。しかし、その一方で、安易な気持ちで始めると大きな損失、いわゆる「大損」をしてしまうリスクも潜んでいます。インターネット上には、「一瞬で資金が溶けた」「借金を背負ってしまった」といったFXの失敗談が溢れており、これから始めようとする方や、現在思うように勝てていない方を不安にさせているかもしれません。

しかし、FXの失敗には、実はいくつかの共通したパターンが存在します。 多くの人が同じような過ちを犯し、市場から退場していくのです。逆に言えば、これらの「失敗談あるある」を事前に学び、その原因と対策を理解することで、大損するリスクを大幅に減らし、勝ち続けるトレーダーへの道を歩むことが可能になります。

この記事では、FXでよくある15の失敗談を具体的に紹介し、なぜそのような失敗が起こるのかを深掘りします。さらに、失敗する人に共通する特徴を分析し、それを克服して勝ち続けるための具体的な対策を7つ提案します。また、失敗のリスクを最小限に抑えるためのFX会社の選び方や、初心者におすすめのFX会社についても、最新の情報をもとに詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、FXのリアルなリスクを理解し、同じ轍を踏まないための具体的な知識と戦略を身につけることができるでしょう。FXで成功を収めるためには、派手な成功体験よりも、地道な失敗の研究が何よりも重要なのです。

目次

FXの失敗談あるある15選

FXの世界では、多くのトレーダーが似たような過ちを繰り返しています。ここでは、特に初心者が陥りがちな「失敗談あるある」を15個厳選して紹介します。それぞれのパターンを自分事として捉え、同じ失敗をしないための教訓としましょう。

① 損切りできずに強制ロスカットされる

FXで最も多い失敗パターンが、損切りができずに損失を拡大させ、最終的にFX会社によって強制的に決済される「強制ロスカット」に至るケースです。

損切りとは、含み損を抱えたポジションを自らの意思で決済し、損失を確定させる行為です。多くのトレーダーは、「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」という淡い期待を抱き、損失を確定させる痛みを避けようとします。これは「サンクコスト効果(埋没費用効果)」と呼ばれる心理現象で、すでに費やした時間やお金を惜しむあまり、合理的な判断ができなくなる状態です。

具体例:

ドル/円を1ドル=150円で買いポジションを持ったとします。しかし、予想に反して価格は下落し、149円、148円と含み損が膨らんでいきます。このとき、「150円まで戻るはずだ」と考え、損切りをためらっているうちに、重要な経済指標の発表で価格が145円まで急落。証拠金維持率がFX会社の定める基準を下回り、強制ロスカットが執行され、資金の大部分を失ってしまいました。

この失敗を防ぐためには、エントリーする前に「ここまで価格が下がったら必ず損切りする」というライン(逆指値注文)を必ず設定し、それを機械的に実行する規律が不可欠です。感情を排し、ルールに従うことが大損を避ける第一歩です。

② ポジポジ病で無駄なエントリーを繰り返す

「ポジポジ病」とは、常にポジションを持っていないと落ち着かず、明確な根拠がないにもかかわらず、次々と無駄なエントリーを繰り返してしまう状態を指します。

チャートを見ていると、「今がチャンスかもしれない」「乗り遅れたくない」という焦り(FOMO: Fear of Missing Out)から、本来エントリーすべきでない場面でも取引してしまいがちです。これはトレードそのものが目的化してしまっている状態で、取引回数が増えるほどスプレッドというコストがかさみ、優位性のない取引で損失を積み重ねる結果につながります。

具体例:

午前中の取引で少し利益が出た後、手持ち無沙汰になりチャートを眺めていたAさん。「少しでも利益を上乗せしたい」という気持ちから、特に強いトレンドも出ていないレンジ相場で、短期的な上下動を狙って何度も売買を繰り返しました。しかし、明確な根拠がないため勝率は上がらず、利益を吐き出すどころか、手数料負けで資金を少しずつ減らしてしまいました。

ポジポジ病の対策は、「待つも相場」という格言を心に刻み、自分が定めたルールに合致する優位性の高い場面が来るまで、じっと待つ忍耐力を養うことです。取引しない時間も、相場分析や戦略立案という重要な「仕事」の一部だと認識しましょう。

③ ナンピン買いで損失をさらに拡大させてしまう

「ナンピン(難平)」とは、保有しているポジションが含み損を抱えた際に、さらに同じ方向にポジションを買い増し(売り増し)して、平均取得単価を下げる(上げる)手法です。

一見すると、価格が少し戻っただけで利益を出せるようになるため、合理的な手法に思えます。しかし、これは相場のトレンドに逆らう「逆張り」の行為であり、もしトレンドが継続した場合、損失が加速度的に膨らむ非常に危険な手法です。特に初心者が安易に手を出すと、あっという間に資金を失う原因となります。

具体例:

ユーロ/ドルが下落トレンドにある中で、1.0800で買いエントリー。しかし、さらに下落が続き1.0750になったため、「平均単価を下げよう」と、同量の買いポジションを追加(ナンピン)。平均取得単価は1.0775になりましたが、下落トレンドは止まらず1.0600まで暴落。ポジション量が2倍になっているため、損失も2倍以上のスピードで膨らみ、強制ロスカットに至りました。

ナンピンが成功するのは、あくまでレンジ相場など、価格の反転が見込める場合に限られます。明確なトレンドが発生している場面での安易なナンピンは、傷口に塩を塗る行為に他なりません。 損切りルールを徹底し、トレンドに逆らう無謀なナンピンは避けるべきです。

④ コツコツドカンで利益をすべて失う

「コツコツドカン」とは、日々のトレードで小さな利益(コツコツ)を積み重ねてきたにもかかわらず、たった一度の大きな損失(ドカン)で、それまでの利益をすべて吹き飛ばしてしまう、あるいはそれ以上の損失を出してしまう現象です。

これは、利益を確定させるのは早い(チキン利食い)一方で、損失の確定は先延ばしにする(損切りできない)という、プロスペクト理論で説明される人間の心理的な偏りが原因です。多くのトレーダーがこの罠に陥り、安定して資産を増やすことができずにいます。

具体例:

あるトレーダーは、毎日10pips程度の小さな利益を確実に積み重ね、1ヶ月で5万円の利益を上げました。しかし、ある日、自信を持ってエントリーしたポジションが逆行。いつもならすぐに損切りするところを、「今回は絶対に戻る」という根拠のない自信から損切りできず、含み損はどんどん拡大。結局、耐えきれずに損切りした時には、マイナス8万円の損失が確定し、1ヶ月分の利益どころか元本まで失ってしまいました。

この失敗を防ぐためには、リスクリワードレシオ(損失と利益の比率)を意識したトレードが不可欠です。例えば、「損失は10pips、利益は30pips」のように、常に利益が損失を上回るようなルールを設定し、それを守り抜くことが「コツコツドカン」からの脱却につながります。

⑤ 感情的なトレードで大損する

FXは、自分のお金がリアルタイムで増減するため、非常に感情が揺さぶられやすい投資です。怒り、恐怖、欲望、焦りといった感情に支配されたトレードは、ほぼ間違いなく大損につながります。

特に多いのが、損失を取り返そうとムキになって行う「リベンジトレード」です。冷静な判断力を失い、通常ではあり得ない大きなロット数で取引したり、根拠のないギャンブル的なエントリーを繰り返したりして、傷口をさらに広げてしまいます。

具体例:

大きな損失を出してしまった後、「すぐに取り返してやる!」と頭に血が上った状態で、ロット数を通常の5倍にしてエントリー。相場分析もそこそこに、感情に任せて取引を繰り返した結果、損失はさらに膨らみ、冷静さを取り戻した時には資金が半分になっていました。

感情的なトレードを防ぐためには、「損失を出したら一度パソコンを閉じて冷静になる」「一日の損失許容額を決めておき、それに達したらその日は取引しない」 といったルールを設けることが有効です。自分のメンタルを客観的に管理する能力も、トレーダーにとって重要なスキルの一つです。

⑥ 高すぎるレバレッジで一瞬で資金を溶かす

レバレッジは、少ない資金(証拠金)で大きな金額の取引を可能にするFXの最大の特徴ですが、同時に諸刃の剣でもあります。国内FX会社では最大25倍のレバレッジをかけることができますが、これは利益が25倍になる可能性がある一方で、損失も25倍になるリスクを意味します。

特に初心者は、レバレッジの高さを「儲かるチャンス」としか捉えず、そのリスクを軽視しがちです。高いレバレッジをかけた状態で相場が少しでも逆行すれば、一瞬で資金が底をつき、強制ロスカットされてしまいます。

具体例:

10万円の資金で、ドル/円を取引。最大レバレッジ25倍に近いロット数でポジションを持ったところ、わずか数銭の不利な動きで証拠金維持率が急激に低下し、あっという間に強制ロスカット。再起不能なダメージを負ってしまいました。

FXで長く生き残るためには、実効レバレッジを低く抑えることが鉄則です。初心者のうちは、実効レバレッジを2〜3倍程度に抑え、余裕を持った資金管理を心がけましょう。レバレッジは利益を増やすための道具ではなく、資金効率を高めるためのツールと認識することが重要です。

⑦ 経済指標発表のタイミングで大きな損失を出す

米国の雇用統計や各国の政策金利発表など、重要な経済指標が発表される時間帯は、為替レートが非常に大きく、かつ急激に変動(ボラティリティが高まる)します。

この変動を狙って大きな利益を得ようとするトレーダーもいますが、初心者にとっては極めて危険な時間帯です。値動きが激しすぎるため、思わぬ方向へ価格が飛び、一瞬で大きな損失を被る可能性があります。また、この時間帯はスプレッド(売値と買値の差)が通常よりも大幅に広がるため、エントリーした瞬間に大きなマイナスからスタートすることになり、不利な取引を強いられます。

具体例:

米国の雇用統計発表の瞬間に、「上に行くだろう」と安易に買いエントリー。しかし、結果が市場予想と異なったため、発表直後に価格は暴落。さらにスプレッドも大きく開いていたため、損切り注文が滑って(スリッページ)、意図した価格よりも大幅に不利な価格で約定し、想定以上の大損をしました。

初心者のうちは、重要な経済指標の発表前後は、ポジションを持たずに相場を静観するのが最も賢明な判断です。取引に慣れてきてから、リスクを十分に理解した上で挑戦する場合でも、ロット数を抑えるなどの慎重な対応が求められます。

⑧ 根拠のない「なんとなく」のトレードで負ける

「なんとなく上がりそう」「そろそろ下がるだろう」といった、明確な分析に基づかない直感だけのトレードは、単なるギャンブルです。FXで継続的に利益を上げるためには、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析に基づいた、取引の「優位性(エッジ)」を見つけ出す必要があります。

優位性とは、過去のデータや現在の市場環境を分析した結果、「この場面では上がる(下がる)確率の方が高い」と判断できる根拠のことです。この根拠がないトレードは、長期的には大数の法則により、勝率が50%に収束し、スプレッドの分だけ確実に資金が減っていきます。

具体例:

テクニカル指標の見方もよくわからないまま、チャートのローソク足が陽線続きだからという理由だけで「なんとなく」買いエントリー。しかし、そこが天井で、その後は下落。損切りもできずに塩漬けにしてしまう。なぜ負けたのかを振り返ることもできず、次のトレードもまた「なんとなく」で繰り返してしまいます。

この失敗を避けるためには、少なくとも一つの得意な分析手法を身につけることが重要です。移動平均線、MACD、RSIといった基本的なテクニカル指標の使い方を学び、過去のチャートでその手法が機能するかを検証(バックテスト)し、自分なりの「勝ちパターン」を確立する努力が不可欠です。

⑨ FXの知識不足・勉強不足で失敗する

FXは、誰でも簡単に口座開設して始められますが、れっきとした専門知識を要する金融取引です。レバレッジ、スプレッド、pips、ロット、証拠金維持率といった基本的な用語の意味を理解しないまま取引を始めるのは、無免許で車を運転するようなものであり、非常に危険です。

また、チャートの読み方(テクニカル分析)や、世界経済の動向が為替に与える影響(ファンダメンタルズ分析)についての学習を怠ると、相場の動きに翻弄されるだけで、なぜ価格が動いたのか、次にどうなりそうかを予測することができません。

具体例:

証拠金維持率の重要性を理解しないまま取引を続け、気づいた時にはロスカット寸前の危険な水準に。慌ててポジションを決済しようとしたが間に合わず、大損してしまいました。また、「スワップポイント」がマイナスになる通貨ペアを長期保有してしまい、毎日少しずつ資金が減っていることに気づかなかった、というケースもあります。

成功しているトレーダーは、例外なく熱心な勉強家です。書籍やウェブサイト、セミナーなどを活用し、継続的に知識をアップデートし続ける姿勢が、変化の激しい為替市場で生き残るための鍵となります。

⑩ 他人の情報やSNSを鵜呑みにしてしまう

Twitter(X)などのSNSやインターネット掲示板には、「この通貨は絶対に上がる」「億トレーダーのシグナル」といった情報が溢れています。こうした情報を参考にすること自体は悪くありませんが、その情報を鵜呑みにして、自分で考えることを放棄してしまうのは非常に危険です。

その情報が本当に正しいのか、発信者は信頼できる人物なのかを検証することなく、安易に他人の意見に乗っかって取引するのは、自分の大切なお金を他人に委ねるのと同じです。また、SNS上の景気の良い話は、ポジショントーク(自分の保有ポジションに有利な発言)であったり、アフィリエイト目的であったりすることも少なくありません。

具体例:

SNSで有名なインフルエンサーが「ポンド/円は買いだ!」と発言したのを見て、自分では何も分析せずに全力で買いエントリー。しかし、その発言をきっかけに他のトレーダーが利益確定の売りに走り、価格は急落。インフルエンサーを信じた結果、大きな損失を被ってしまいました。

最終的な投資判断は、必ず自分自身の分析と責任において下す必要があります。 他人の意見はあくまで参考情報の一つと割り切り、自分の取引ルールと照らし合わせて、エントリーの根拠となるかを冷静に判断する癖をつけましょう。

⑪ 自動売買ツールに任せきりにして大損する

自動売買(EA: Expert Advisor)ツールは、あらかじめ設定されたロジックに従って24時間自動で取引を行ってくれる便利なツールです。「寝ている間も稼いでくれる」といった魅力的な謳い文句に惹かれる人も多いでしょう。

しかし、自動売買ツールは万能ではありません。 どのような相場でも勝ち続けられる「聖杯」のようなツールは存在せず、得意な相場(例:レンジ相場)と苦手な相場(例:トレンド相場)があります。相場の状況がツールのロジックと合わなくなると、一方的に損失を出し続ける危険性があります。

具体例:

レンジ相場に強い自動売買ツールを稼働させていたところ、重要な経済イベントをきっかけに強力なトレンドが発生。ツールは逆張りのナンピンを繰り返し、想定をはるかに超える損失を出してしまいました。ツールの設定を任せきりにして、相場状況のチェックを怠ったことが原因でした。

自動売買ツールを利用する場合でも、そのツールのロジックを十分に理解し、現在の相場環境に適しているかを常に監視し、必要であれば停止する判断力が求められます。ツールに「任せきり」にするのではなく、「使いこなす」という意識が重要です。

⑫ 利益確定が早すぎ・遅すぎてチャンスを逃す

利益確定(利確)のタイミングは、損切りと同じくらい難しい問題です。多くの初心者は2つの極端な失敗を犯します。

一つは「チキン利食い」。少しでも含み益が出ると、「この利益がなくなってしまうのが怖い」という恐怖から、すぐに利益を確定させてしまいます。これでは、本来もっと大きく伸びるはずだった利益を取り逃がし、「損大利小」のコツコツドカンパターンに陥りやすくなります。

もう一つは「欲張りすぎ」。含み益が順調に伸びているのに、「もっと上がるはずだ」と欲をかいて利確のタイミングを逃し、結局価格が反転して利益が減ってしまったり、最悪の場合は損失に転じてしまったりするケースです。

具体例:

(チキン利食い)トレンドに乗って含み益が30pips出たが、少し価格が戻したところで怖くなり10pipsで利確。しかし、その後価格はさらに100pips伸びていった。(欲張りすぎ)含み益が100pipsに達したが、「200pipsまで狙う」と欲張った結果、価格が急反転し、結局20pipsの利益で決済せざるを得なかった。

この失敗を防ぐには、エントリー前に、損切りラインと同時に利益確定の目標ラインも決めておくことです。「リスクリワード1:2のポイントまで来たら利確する」「トレーリングストップ注文を使って利益を追いかける」など、明確な利確ルールを持つことが、感情に左右されずに最適なタイミングで利益を確保する鍵となります。

⑬ 就寝中などチャートが見られない間にロスカットされる

FX市場は24時間動いているため、私たちが寝ている間や仕事中でチャートを見られない時間帯にも、価格は変動し続けています。重要なポジションを保有したまま画面から離れ、気づいた時には相場が急変してロスカットされていた、というのもよくある失敗です。

特に、週末にポジションを持ち越す(ウィークエンドリスク)のは注意が必要です。金曜の市場終了後から月曜の市場開始までの間に、地政学的なリスクや要人発言など、予測不能なイベントが発生し、月曜の朝に大きな窓(ギャップ)を開けて相場が始まることがあります。この窓によって、設定していた損切り注文が機能せず、想定外の大損失につながる可能性もあります。

具体例:

金曜の夜にドル/円の買いポジションを保有したまま就寝。週末に中東で紛争が勃発したというニュースが流れ、月曜の朝、市場が開くと同時に円高が急速に進行。大きな窓を開けて価格が下落したため、設定していた逆指値注文が滑り、口座資金の大部分を失ってしまいました。

対策としては、基本的に就寝前や長時間チャートを見られなくなる前にはポジションを決済するのが安全です。もしポジションを持ち越す場合は、ロット数を通常より減らす、OCO注文(利益確定と損切りの両方を同時に発注する注文方法)を設定しておくなど、万全のリスク管理が不可欠です。

⑭ 注文ミスで意図しない取引をしてしまう

単純な操作ミスも、大損につながる可能性があります。特に初心者のうちは、取引ツールの操作に慣れていないため、以下のような注文ミスを犯しがちです。

- 通貨ペアの間違い: ドル/円のつもりが、ポンド/円で注文してしまった。

- 売買方向の間違い: 「買い」のつもりが、「売り」で注文してしまった。

- ロット数の間違い: 1万通貨のつもりが、桁を間違えて10万通貨で注文してしまった。

これらのミスは、気づいた時にはすでに大きな含み損を抱えていることが多く、パニックになってさらなる判断ミスを招くことにもなりかねません。

具体例:

ドル/円を1ロット(1万通貨)で買うつもりが、焦ってしまい「0」を一つ多く入力し、10ロット(10万通貨)で発注。すぐに間違いに気づいたが、その瞬間に相場がわずかに逆行しただけで、普段の10倍の含み損が発生し、冷静な判断ができないまま狼狽売りして大きな損失を出しました。

注文ミスを防ぐための最も基本的な対策は、発注ボタンを押す前に、必ず「通貨ペア」「売買方向」「注文数量(ロット数)」を声に出して確認することです。この一手間を惜しまないことが、ケアレスミスによる致命的な損失を防ぎます。多くのFX会社の取引ツールには、注文前に確認画面を表示する設定があるので、必ずオンにしておきましょう。

⑮ 税金のことを考えずに取引して追徴課税される

意外と見落としがちなのが、税金に関する失敗です。FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、利益に対して一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかります。(参照:国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係)

年間の利益が一定額(会社員の場合は20万円など)を超えた場合、翌年に確定申告をして納税する必要があります。このことを知らずに利益をすべて使ってしまったり、申告を怠ったりすると、後から税務署の指摘を受け、本来納めるべき税金に加えて、延滞税や無申告加算税といったペナルティ(追徴課税)を支払わなければならなくなります。

具体例:

FXで年間100万円の利益を上げたが、確定申告が必要なことを知らずに放置。2年後、税務署から問い合わせがあり、本来の税金約20万円に加えて、無申告加算税と延滞税で数万円の追加支払いを命じられてしまいました。

FXを始める際には、利益が出たら確定申告と納税の義務があることを必ず覚えておきましょう。年間の損益を正確に把握し、納税資金をあらかじめ確保しておくことが重要です。損失が出た場合でも、確定申告をすることで損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「損失の繰越控除」という制度もあるため、税金の知識はトレーダーにとって必須です。

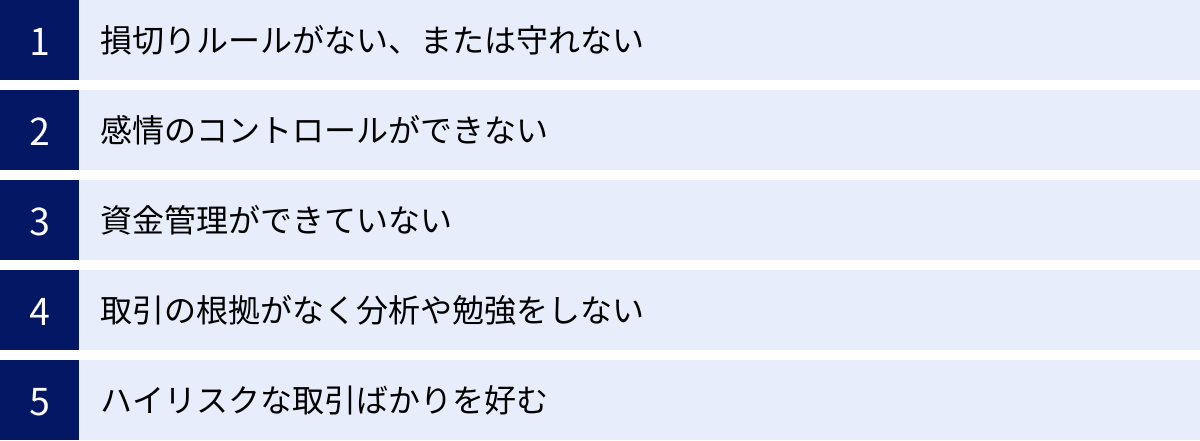

FXで大損してしまう人に共通する5つの特徴

ここまで15の失敗談を見てきましたが、これらの失敗を犯してしまう人には、いくつかの共通した特徴が見られます。ここでは、FXで大損する人に共通する5つの特徴を掘り下げて解説します。もし自分に当てはまる項目があれば、今すぐ意識を改める必要があります。

① 損切りルールがない、または守れない

FXで退場していく人の最大の共通点は、「損切りができない」ことです。これは、単に損切りの設定方法を知らないという技術的な問題ではなく、損失を確定させることへの心理的な抵抗感に起因します。

- プロスペクト理論: 人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛を2倍以上大きく感じるとされています。そのため、「損を確定させる」という痛みを避けようと、非合理的な判断を下しがちです。

- 正常性バイアス: 自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする心理傾向です。「このくらいの含み損なら大丈夫」「きっと戻るはずだ」と、目の前の危険から目をそむけてしまいます。

このような心理が働き、あらかじめ損切りルールを決めていたとしても、「今回は特別だ」「もう少しだけ様子を見よう」と、土壇場でルールを破ってしまいます。しかし、相場に「絶対」や「特別」はありません。 一度のルール破りが命取りとなり、コツコツ積み上げた利益をすべて失う「コツコツドカン」を引き起こすのです。

大損を避けるためには、損切りを「失敗」ではなく、「必要経費」と捉えるマインドセットの転換が不可欠です。ビジネスで仕入れコストがかかるのと同じように、トレードにおける損切りは、より大きな損失を防ぎ、次のチャンスに資金を温存するための必要経費なのです。ルールを感情抜きで機械的に実行できるかどうかが、勝ち組と負け組を分ける決定的な境界線となります。

② 感情のコントロールができない

FXは、常に自分の感情との戦いです。大損してしまう人は、この感情のコントロールに失敗し、自滅していきます。

- 怒りとリベンジトレード: 損失を出すと、「相場のせいで損した!取り返してやる!」という怒りの感情が湧き上がります。この状態で取引するのは、飲酒運転と同じくらい危険です。冷静な分析ができなくなり、ロット数を上げたり、無謀なエントリーを繰り返したりする「リベンジトレード」に走り、損失をさらに拡大させます。

- 恐怖とチキン利食い: 少しでも含み益が出ると、「この利益が消えてしまうかもしれない」という恐怖に駆られ、すぐに利益を確定させてしまいます。これでは大きな利益を得ることはできず、損大利小のパターンに陥ります。

- 欲望とハイレバレッジ: 「一攫千金を手に入れたい」「もっと儲けたい」という過度な欲望は、身の丈に合わないハイレバレッジでの取引や、利確タイミングを逃す原因となります。欲望は、トレーダーを破滅へと導く危険な感情です。

これらの感情に振り回されないためには、トレードと自分自身を客観的に見つめる「メタ認知能力」が重要です。自分が今どのような感情状態にあるかを認識し、「今は冷静ではないから取引を控えよう」と判断できるかどうかが鍵となります。損失を出した時や大きな利益が出た時こそ、一度パソコンから離れて深呼吸し、冷静さを取り戻す習慣をつけましょう。

③ 資金管理ができていない

どれだけ優れた分析手法を持っていても、資金管理が杜撰であれば、いずれ市場から退場することになります。 大損する人は、資金管理の重要性を軽視し、一度のトレードに過大なリスクを負っています。

典型的なのが、1回のトレードで許容できる損失額を決めていないケースです。感覚的にロット数を決め、負ければ口座資金の10%、20%といった大きな割合を失ってしまいます。このようなトレ定めでは、数回の連敗で再起不能なダメージを負ってしまいます。

成功しているトレーダーの多くは、「2%ルール」に代表されるような厳格な資金管理ルールを実践しています。これは、1回のトレードにおける最大損失額を、総資金の2%以内に抑えるというものです。例えば、資金が100万円なら、1回のトレードでの最大損失は2万円まで、といった具合です。このルールを守れば、たとえ10連敗したとしても、失う資金は全体の20%程度に留まり、十分に再起が可能です。

資金管理とは、単に損失を限定するだけでなく、相場で長く生き残り、チャンスを待ち続けるための生命線です。自分の総資金に対して、適切なロット数(ポジションサイズ)を計算し、常にリスクをコントロール下に置くことが、大損を避けるための絶対条件と言えるでしょう。

④ 取引の根拠がなく分析や勉強をしない

大損する人に共通するもう一つの特徴は、トレードに一貫した根拠(エッジ)がなく、学習を怠っている点です。彼らにとって、FXは投資や投機ではなく、丁半博打のようなギャンブルになっています。

- 「なんとなく」トレード: 「上がりそう」「下がりそう」といった曖昧な感覚だけでエントリーを繰り返します。これでは勝っても負けても、その原因を分析・改善することができません。

- 聖杯探し: どこかに「必勝法」や「完璧なインジケーター」が存在すると信じ、手法をコロコロと変え続けます。一つの手法を深く掘り下げて検証することなく、表面的な情報に飛びついては失敗を繰り返す「聖杯探し」の旅は、決して終わりません。

- 学習の停止: 最初のうちは勉強しても、少し勝てるようになると、あるいは負けが込んで嫌になると、学習を止めてしまいます。しかし、相場は常に変化し続ける生き物です。過去に有効だった手法が、未来永劫通用する保証はどこにもありません。

FXで勝ち続けるためには、自分なりの取引ルールを確立し、それを検証・改善し続けるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが不可欠です。なぜそのポイントでエントリーしたのか、なぜそこで損切り・利確したのかを、すべて言語化できるレベルで明確にする必要があります。そして、書籍や信頼できる情報源から常に新しい知識を吸収し、自分の戦略をアップデートし続ける謙虚な姿勢が求められます。

⑤ ハイリスクな取引ばかりを好む

FXの魅力の一つはレバレッジですが、これを誤って解釈し、常に一攫千金を狙うようなハイリスクな取引ばかりを好む人は、大損する典型的なパターンです。

彼らは、コツコツと資金を増やす地道なプロセスを嫌い、短期間で劇的に資産を増やすことばかりを考えています。そのため、以下のような行動に走りがちです。

- 常にハイレバレッジ: 資金管理を無視し、常に最大レバレッジに近い状態で取引します。相場が少しでも逆行すれば、即座にロスカットの危機に瀕します。

- 指標ギャンブル: 米国雇用統計などの重要な経済指標発表のタイミングを狙って、丁半博打のようなトレードを仕掛けます。運が良ければ大きな利益を得られますが、ほとんどの場合はスプレッドの拡大や急変動に巻き込まれて大損します。

- 高ボラティリティ通貨ペアへの固執: ポンドやゴールドなど、値動きの激しい通貨ペアばかりを好んで取引します。ボラティリティが高いということは、それだけリスクも高いということを理解していません。

このようなハイリスク志向の根底には、「楽して稼ぎたい」という安易な考えがあります。しかし、FXはギャンブルではなく、リスクを管理しながらリターンを追求する確率のゲームです。リスクとリターンのバランスを常に意識し、自分の許容範囲を超えるリスクは決して取らないという規律がなければ、安定して勝ち続けることは不可能です。まずは「大きく勝つ」ことよりも、「大きく負けない」ことを最優先に考えるべきです。

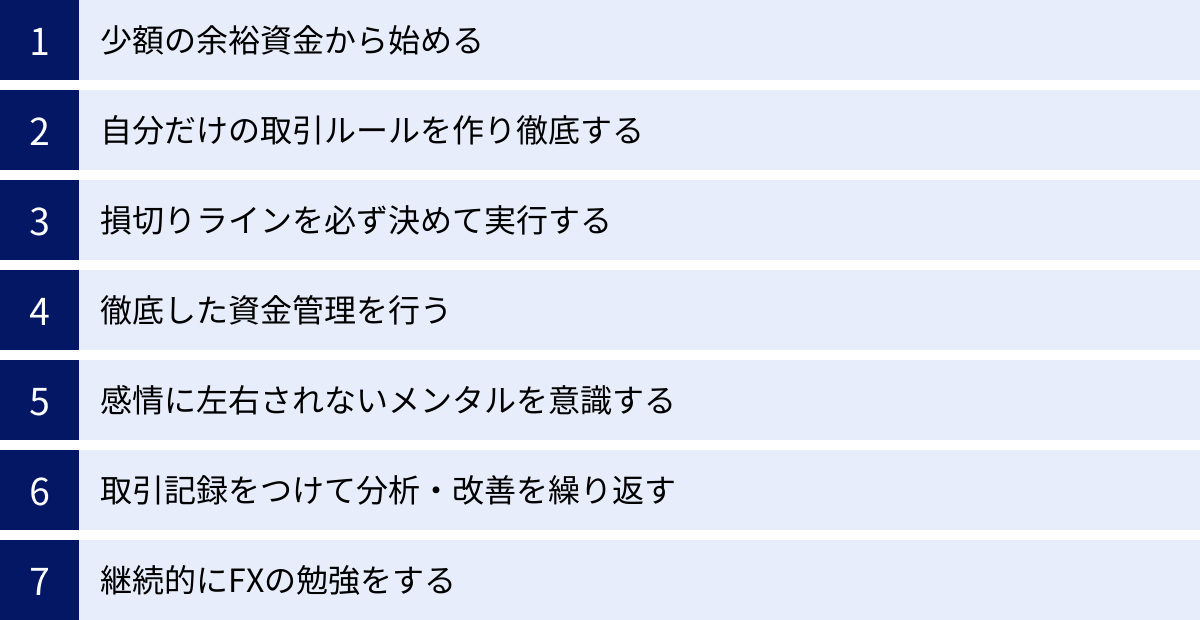

失敗から学ぶ!FXで勝ち続けるための7つの対策

これまで見てきた失敗談や負ける人の特徴を踏まえ、FXで大損を避け、勝ち続けるために具体的に何をすべきか、7つの対策を提案します。これらを一つずつ着実に実践することが、成功への最短ルートです。

① 少額の余裕資金から始める

FXを始める際、最も重要なことの一つが、必ず「余裕資金」で始めることです。余裕資金とは、万が一失っても生活に支障が出ないお金のことです。生活費や将来のために貯めているお金を投じると、精神的なプレッシャーが大きくなり、冷静な判断ができなくなります。

「このお金を失ったら大変なことになる」というプレッシャーは、以下のような悪影響を及ぼします。

- 損切りをためらい、損失を拡大させてしまう。

- 少しの含み益で焦って利確してしまう(チキン利食い)。

- 損失を取り返そうと、無謀なリベンジトレードに走る。

少額から始めることで、金銭的なリスクだけでなく、精神的なリスクも低減できます。 まずは数万円程度の少額からスタートし、リアルマネーでのトレードの緊張感や、自分の感情の動きを体験することをおすすめします。デモトレードも有効な練習手段ですが、実際のお金がかかっていないため、どうしても真剣味に欠けてしまいます。少額であっても自分のお金で取引することで、本番さながらの経験を積むことができます。資金を失う痛みを知ることも、重要な学習プロセスの一つです。

② 自分だけの取引ルールを作り徹底する

感情に左右されず、一貫性のあるトレードを行うためには、明確な「取引ルール(マイルール)」を確立し、それを鉄の意志で守り抜くことが不可欠です。取引ルールには、少なくとも以下の要素を含めるべきです。

| ルールの項目 | 具体的な内容の例 |

|---|---|

| エントリーの根拠 | 移動平均線のゴールデンクロスが発生し、かつRSIが50以上の場合に買いエントリーする。 |

| 損切りの基準 | エントリーした価格から30pips逆行したら、無条件で損切りする。直近の安値の少し下に逆指値注文を置く。 |

| 利益確定の基準 | リスクリワードレシオが1:2になる価格(損切り幅の2倍の利益)に達したら利益確定する。 |

| 資金管理 | 1回のトレードの損失額は、総資金の2%以内になるようにロット数を調整する。 |

| 取引時間 | ボラティリティの高いロンドン時間からニューヨーク時間のみ取引し、深夜や早朝は取引しない。 |

| 取引しない条件 | 重要な経済指標の発表前後30分はエントリーしない。2連敗したらその日は取引を終了する。 |

重要なのは、これらのルールを自分自身で考え、納得した上で言語化することです。他人のルールをそのまま真似するのではなく、自分の性格やライフスタイル、分析手法に合わせてカスタマイズすることで、初めて「自分だけの武器」になります。そして、一度決めたルールは、相場状況がいかに誘惑的であろうと、恐怖心を煽ろうと、絶対に破らないという規律が求められます。

③ 損切りラインを必ず決めて実行する

7つの対策の中でも、最も重要と言っても過言ではないのが、「損切りの徹底」です。FXで生き残るためには、損失をコントロールする技術がすべてと言ってもいいでしょう。

損切りを徹底するためには、以下の2つのステップが不可欠です。

- エントリーする前に、必ず損切りラインを決める。

ポジションを持つ前に、「もし予想が外れたら、どこで諦めるか」を明確に定めます。これは、チャート上のテクニカルなポイント(直近の安値・高値、サポート・レジスタンスラインなど)に基づいて、客観的に決定する必要があります。「なんとなくこの辺」といった曖昧な決め方ではいけません。 - 決めた損切りラインに、必ず逆指値注文(ストップロス注文)を入れる。

損切りラインを決めたら、エントリーと同時に、その価格に逆指値注文を入れておきます。これにより、相場がその価格に達した際に、システムが自動的に決済してくれるため、感情が介入する余地がなくなります。「チャートを見ているうちに価格が戻るかも」といった甘い期待を抱き、損切りを先延ばしにする失敗を防ぐことができます。

損切りは、トレードの「失敗」ではありません。予測が外れた場合に、最小限のコストで撤退し、次のトレードに備えるための合理的な「戦略」です。このマインドセットを身につけ、損切りを呼吸をするように自然に行えるようになれば、大損するリスクは劇的に低下します。

④ 徹底した資金管理を行う

資金管理は、FXという戦場で生き残るための兵站(へいたん)です。どれだけ優れた戦闘能力(取引手法)があっても、兵站が尽きれば戦いは続けられません。

徹底した資金管理の基本は、「ポジションサイジング」、つまり、自分の資金量とリスク許容度に応じて、適切な取引量(ロット数)を決定することです。前述した「2%ルール」を実践するのが良いスタートになります。

【2%ルールに基づいたロット数の計算方法】

- 総資金を確認する: 例)100万円

- 1トレードの許容損失額を計算する: 100万円 × 2% = 2万円

- 損切り幅(pips)を決める: 例)30pips

- 1pipsあたりの価値を計算する: 通貨ペアによるが、ドル/円の1万通貨(0.1ロット)なら約100円

- 適切なロット数を計算する:

許容損失額 ÷ (損切り幅 × 1pipsあたりの価値) = 取引すべきロット数(万通貨)

20,000円 ÷ (30pips × 100円) = 6.66…万通貨

この計算により、このトレードでは約6.6万通貨までポジションを持つことができ、もし30pipsで損切りになっても損失は2万円(総資金の2%)に収まることがわかります。トレードごとに損切り幅は変わるため、その都度ロット数を計算し直すことが、一貫したリスク管理につながります。

⑤ 感情に左右されないメンタルを意識する

テクニックや知識と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのがメンタルコントロールです。勝ち続けるトレーダーは、強靭な精神力と規律を持っています。

感情に左右されないメンタルを養うためには、以下のようなことを意識してみましょう。

- トレードをビジネスとして捉える: 一つ一つのトレードの結果に一喜一憂せず、長期的な視点でトータルの収益をプラスにすることを目指します。ビジネスにコスト(損切り)がつきものであるように、淡々とルールを実行します。

- 完璧を求めない: 100%勝てる手法は存在しません。勝率が6割でも、リスクリワードの良い取引を繰り返せば、資産は増えていきます。負けトレードも計画の一部と受け入れましょう。

- 人と比べない: SNSで他人の爆益報告を見ても、焦ったり羨んだりしないこと。他人は他人、自分は自分です。自分のルールとペースを守ることが最も重要です。

- 冷静でいられる環境を作る: トレードに集中できる静かな環境を整え、体調が悪い時や精神的に不安定な時は無理に取引しないようにしましょう。

感情の波は誰にでも訪れます。重要なのは、その波を自覚し、波に飲まれないように対処する術を身につけることです。

⑥ 取引記録をつけて分析・改善を繰り返す

自分のトレードを客観的に見つめ直し、改善していくためには、「取引記録(トレードノート)」をつけることが非常に有効です。感覚だけでトレードしていると、なぜ勝てたのか、なぜ負けたのかが曖昧なままになり、成長がありません。

取引記録には、最低でも以下の項目を記録しましょう。

| 記録項目 | 記録内容の例 |

|---|---|

| 日時 | 2024年5月20日 21:30 |

| 通貨ペア | ドル/円 (USD/JPY) |

| 売買 | 買い |

| エントリー価格 | 155.50 |

| 決済価格 | 156.10 (利確) / 155.20 (損切り) |

| 損益 | +60 pips / -30 pips |

| ロット数 | 5万通貨 |

| エントリー根拠 | 4時間足で上昇トレンド中。1時間足で移動平均線にサポートされ反発したのを確認。 |

| 決済根拠 | 目標としていたレジスタンスラインに到達したため。/ 損切りルールに基づき決済。 |

| 反省点・気づき | エントリーのタイミングが少し早かったかもしれない。次はもう少し引きつけてから入ることを検討。 |

このように記録をつけ、週末などに定期的に見返すことで、自分の勝ちパターンや負けパターン、陥りやすい心理的なクセなどが客観的に見えてきます。 これこそが、あなただけの最も価値のある教材となります。この地道な分析と改善のサイクル(PDCA)を回し続けることが、トレーダーとしての成長を加速させます。

⑦ 継続的にFXの勉強をする

相場環境は、世界経済の動向、金融政策、地政学リスクなど、様々な要因によって常に変化しています。昨日まで有効だった手法が、今日からは通用しなくなることも珍しくありません。

したがって、FXで長期的に勝ち続けるためには、学習を止めてはいけません。

- テクニカル分析: 新しいインジケーターや理論を学ぶだけでなく、自分が使っている手法の優位性をさらに高めるための研究を続けます。

- ファンダメンタルズ分析: 各国の経済状況や金融政策に関心を持ち、ニュースや経済レポートを読む習慣をつけます。なぜ相場が動いているのか、その背景を理解することで、より深い洞察が得られます。

- 市場心理: 他のトレーダーがどのような状況で恐怖や欲望を感じるのかを学ぶことで、群集心理の逆を突くようなトレード戦略を立てるヒントになります。

書籍、ウェブサイト、信頼できるトレーダーのブログ、FX会社が提供するセミナーなど、学習リソースは豊富にあります。常に新しい知識をインプットし、自分の戦略に活かしていく謙虚さと探求心が、あなたを凡庸なトレーダーから一歩抜きん出た存在へと押し上げてくれるでしょう。 学習への投資は、将来の利益となって必ず返ってきます。

失敗しないためのFX会社の選び方

トレード戦略やメンタルコントロールと同じくらい、どのFX会社を「武器」として選ぶかも、FXの成否を分ける重要な要素です。特に初心者は、自分に合わない会社を選んでしまうと、それだけで不利な状況に陥りかねません。ここでは、失敗しないためのFX会社の選び方を5つのポイントで解説します。

| 比較ポイント | なぜ重要か? | チェック項目 |

|---|---|---|

| 少額取引 | 少額から始め、リスクを抑えた実践練習ができるか。 | 1,000通貨単位、100通貨単位、1通貨単位での取引に対応しているか。 |

| 取引コスト | コストが低いほど利益が残りやすくなる。 | スプレッド(売値と買値の差)は狭いか。原則固定か、変動制か。 |

| 取引ツール | 直感的でストレスなく操作できるか。分析機能は十分か。 | PCツール、スマホアプリの操作性、チャートの見やすさ、描画ツールの種類、注文方法の豊富さ。 |

| 信頼性・安全性 | 自分の大切な資金を安心して預けられるか。 | 金融庁への登録、信託保全の導入、自己資本規制比率の高さ、会社の規模や実績。 |

| サポート体制 | 不明点やトラブル時に迅速に対応してもらえるか。 | 電話、メール、チャットなどの問い合わせ方法、対応時間(24時間対応か)、FAQの充実度。 |

少額から取引できるか

FXの取引単位は「ロット」で表されますが、1ロットが何通貨を指すかはFX会社によって異なります。多くの会社では1ロット=1万通貨が標準ですが、これだと最低でも数万円の証拠金が必要となり、初心者にはハードルが高い場合があります。

そこで注目したいのが、1,000通貨単位(0.1ロット)や、中には1通貨単位から取引できるFX会社です。

1,000通貨単位で取引する場合、必要な証拠金は1万通貨の10分の1で済みます。例えばドル/円が150円の場合、1万通貨なら約6万円の証拠金が必要ですが、1,000通貨なら約6,000円で済みます。これにより、数千円〜1万円程度の少額からリアルなトレードを始めることができ、リスクを極限まで抑えながら実践経験を積むことが可能です。まずは少額取引に対応している会社を選び、FXの感覚を掴むことから始めるのが賢明です。

取引コスト(スプレッド)は安いか

FXの取引コストは、主に「スプレッド」です。スプレッドとは、同じ通貨ペアにおける売値(Bid)と買値(Ask)の差のことで、この差がFX会社の実質的な手数料となります。スプレッドが狭い(小さい)ほど、トレーダーにとって有利になります。

例えば、ドル/円のスプレッドが「0.2銭」の会社と「1.0銭」の会社では、1万通貨取引するごとに、前者は20円、後者は100円のコストがかかります。1回あたりの差は小さくても、取引回数が増えれば、この差は利益に大きく影響します。特に、一日に何度も取引するスキャルピングやデイトレードを行う場合、スプレッドの狭さは最重要項目となります。

選ぶ際には、「原則固定」のスプレッドを提供しているかどうかもチェックしましょう。これは、早朝や経済指標発表時などの例外を除き、基本的にスプレッドが一定に保たれる仕組みで、コスト計算がしやすくなります。公式サイトで主要通貨ペアのスプレッドを比較し、業界最狭水準の会社を選ぶことが、収益性を高める上で非常に重要です。

取引ツールは直感的で使いやすいか

取引ツールは、相場と向き合うための「コックピット」です。操作性が悪かったり、フリーズが頻発したりするツールでは、いざという時にチャンスを逃したり、意図しないミスを誘発したりする可能性があります。

チェックすべきは、PC用のリッチクライアントツールと、スマートフォン用のアプリの両方です。

- PCツール: チャート分析機能の豊富さが重要です。複数のチャートを同時に表示できるか、テクニカル指標や描画ツールは充実しているか、自分好みにカスタマイズできるか、などを確認しましょう。

- スマホアプリ: 外出先でもストレスなく使える操作性が求められます。チャートの見やすさ、ワンタップでのスピーディーな注文が可能か、プッシュ通知機能があるか、などがポイントです。

ほとんどのFX会社では、口座開設しなくても無料で使える「デモトレード」を提供しています。実際にツールを触ってみて、その操作感やレスポンスの速さ、画面の見やすさなどを自分自身で体感し、最も自分にフィットすると感じる会社を選ぶことを強くおすすめします。

会社の信頼性や安全性は高いか

FX取引では、自分のお金をFX会社に預けることになります。そのため、その会社が倒産したり、不正を働いたりするリスクがないか、信頼性と安全性を確認することは絶対に欠かせません。

確認すべき項目は以下の通りです。

- 金融商品取引業の登録: 日本国内でFXサービスを提供するには、金融庁への登録が義務付けられています。 無登録の海外業者などは絶対に利用してはいけません。

- 信託保全: 顧客から預かった証拠金を、会社の資産とは別に信託銀行などで管理する仕組みです。万が一FX会社が倒産しても、預けた資金は全額保護されます。 日本国内のFX会社は、この信託保全が法律で義務付けられています。

- 自己資本規制比率: 財務の健全性を示す指標です。この比率が高いほど、突発的な損失に対する耐久力が高いと判断できます。金融庁は120%を下回らないよう指導しており、各社はウェブサイトでこの比率を公開しています。数百%以上の高い水準を維持している会社を選ぶとより安心です。

会社の規模や上場しているかどうか、長年の運営実績なども、信頼性を判断する上での参考になります。

サポート体制は充実しているか

FXを始めたばかりの頃は、注文方法がわからなかったり、入出金でトラブルが発生したりと、不明な点が出てくるものです。そんな時に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているかは、安心して取引を続ける上で非常に重要です。

確認すべきポイントは、問い合わせ方法の多様性と対応時間です。

- 問い合わせ方法: 電話、メール、AIチャット、有人チャットなど、複数の手段が用意されていると便利です。特に、緊急時にはすぐに繋がる電話サポートがあると心強いでしょう。

- 対応時間: 平日24時間対応している会社も多くあります。ニューヨーク市場が活発に動く深夜帯でもサポートを受けられると安心です。土日の対応についても確認しておくと良いでしょう。

また、公式サイトの「よくある質問(FAQ)」が充実しているかもチェックポイントです。基本的な疑問はFAQで自己解決できる会社は、ユーザービリティが高いと言えます。

FX初心者におすすめのFX会社3選

上記の選び方を踏まえ、総合的に見てFX初心者におすすめできる国内FX会社を3社紹介します。各社とも信頼性が高く、多くのトレーダーに支持されていますが、それぞれに特徴があります。自分のトレードスタイルや重視するポイントに合わせて選びましょう。

| FX会社名 | 最小取引単位 | スプレッド (ドル/円) | 取引ツールの特徴 | サポート体制 |

|---|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 (原則固定) | 高機能でカスタマイズ性の高いPCツール「はっちゅう君FX+」、操作性の良いスマホアプリ | 24時間電話サポート、問い合わせフォーム |

| DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 (原則固定) | シンプルで直感的なツール、LINEでの問い合わせが可能 | 24時間電話サポート、LINE、問い合わせフォーム |

| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 (原則固定) | 豊富な情報コンテンツ、充実した学習ツール、多様な注文方法 | 24時間電話サポート、問い合わせフォーム |

※スプレッド等の情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は必ず各社の公式サイトでご確認ください。

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、FX取引高世界第1位(※)を長年記録している、業界最大手のFX会社です。その圧倒的な実績と信頼性は、初心者にとって大きな安心材料となります。(※Finance Magnates 2022年年間FX取引高調査報告書(2022年1月~12月)にて。参照:GMOクリック証券公式サイト)

- 業界最狭水準のスプレッド: ドル/円0.2銭(原則固定)をはじめ、主要通貨ペアのスプレッドが非常に狭く、取引コストを抑えたいトレーダーに最適です。

- 高機能な取引ツール: PCツール「はっちゅう君FX+」は、カスタマイズ性が高く、本格的な分析を行いたいトレーダーから絶大な支持を得ています。スマホアプリ「GMOクリック FXneo」も、洗練されたデザインと軽快な操作性で人気です。

- 1,000通貨からの少額取引: 最小1,000通貨単位からの取引に対応しているため、少額から始めたい初心者にも安心です。

- 大手ならではの安心感: GMOインターネットグループ(東証プライム上場)の一員であり、財務の健全性やセキュリティ体制も万全です。

総合力が高く、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのトレーダーにおすすめできるFX会社です。特に、将来的に本格的な分析を行いたいと考えている方には最適な選択肢と言えるでしょう。

② DMM FX

DMM FXは、わかりやすいサービス体系と使いやすいツールで、特にFX初心者に人気の高い会社です。タレントを起用したテレビCMなどでもおなじみで、知名度の高さも安心感につながります。

- シンプルで直感的な取引ツール: 複雑な機能を削ぎ落とし、初心者でも迷わず操作できるシンプルな取引ツールを提供しています。PC版、スマホ版ともに、直感的な操作でスピーディーな取引が可能です。

- LINEでの問い合わせに対応: FX業界では珍しく、LINEを使ってカスタマーサポートに問い合わせることができます。 電話やメールよりも気軽に質問できるため、初心者にとっては非常に心強いサービスです。

- 各種手数料が無料: 取引手数料はもちろん、口座維持手数料、出金手数料、ロスカット手数料など、各種手数料がすべて無料なのも魅力です。

- 取引応援ポイントサービス: 取引実績に応じてポイントが貯まり、現金に交換できる独自のサービスがあります。

最小取引単位が1万通貨からなので、数千円から始めたいという方には向きませんが、「わかりやすさ」と「サポートの手厚さ」を重視する初心者には、DMM FXが非常におすすめです。

③ 外為どっとコム

外為どっとコムは、20年以上の歴史を持つ老舗のFX会社で、特に情報コンテンツの豊富さに定評があります。FXを基礎からしっかりと学びたいという学習意欲の高い初心者に最適な会社です。

- 圧倒的な情報量: 各分野の専門家によるレポートや動画セミナー、最新のマーケットニュースなど、質・量ともに業界トップクラスの情報コンテンツを無料で提供しています。これらの情報を活用するだけでも、トレードの知識やスキルを大きく向上させることができます。

- 1,000通貨からの少額取引: GMOクリック証券と同様に、1,000通貨単位からの取引に対応しており、少額からのスタートが可能です。

- 多様な注文方法: 通常の注文方法に加え、時間指定注文や一括決済注文など、多様な注文機能が搭載されており、戦略の幅を広げることができます。

- 長年の実績と信頼性: 老舗ならではの安定したシステムと運営体制で、多くの顧客から長年にわたり信頼を得ています。

「取引しながら、しっかりと勉強もしていきたい」という方に最もおすすめできるのが外為どっとコムです。豊富な学習コンテンツを活用し、知識と実践を両輪で進めていくことができるでしょう。

FXの失敗に関するよくある質問

最後に、FXの失敗に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

FXで失敗したり退場したりする人の割合は?

「FXトレーダーの9割は1年以内に退場する」といった通説がよく語られますが、これを正確に示す公式な統計データは存在しません。しかし、市場の厳しさを物語るデータはいくつかあります。

金融先物取引業協会が公表しているデータによると、店頭FXにおける預かり証拠金残高に対して、評価損益がマイナス(含み損を抱えている)となっている口座の割合は、時期にもよりますが概ね60%〜70%程度で推移していることが多く見られます。(参照:金融先物取引業協会 店頭FX月次速報)

これはあくまである一時点でのスナップショットですが、多くのトレーダーが含み損を抱え、厳しい状況にあることを示唆しています。継続的に利益を上げられているトレーダーは少数派である、という事実は厳然として存在します。だからこそ、本記事で解説したような失敗パターンを学び、多数派の「負け組」と同じ行動を取らないことが極めて重要なのです。

FXで借金をすることはありますか?

結論から言うと、国内のFX会社を利用している場合、借金をする可能性はゼロではありません。

FXには、損失が拡大しすぎないように強制的にポジションを決済する「ロスカット」という仕組みがあります。しかし、相場が極端に急変した場合(例:リーマンショックやスイスフランショックなど)、ロスカットが間に合わず、預けた証拠金以上の損失が発生することがあります。 この証拠金を上回る損失分は「追証(おいしょう)」としてFX会社に支払う義務が生じ、これが借金となります。

ただし、これは非常に稀なケースです。通常はロスカット機能が正常に働き、損失は証拠金の範囲内に収まります。

一方で、一部の海外FX業者が採用している「ゼロカットシステム」は、追証が発生しない仕組みです。万が一、証拠金以上の損失が出ても、その分はFX業者が負担してくれるため、トレーダーが借金を負うことはありません。しかし、海外業者は日本の金融庁の規制外であり、出金トラブルなどのリスクも伴うため、利用には慎重な判断が必要です。

大損してしまった後はどうすればいいですか?

FXで大きな損失を出してしまうと、パニックになったり、絶望的な気持ちになったりするのは当然のことです。しかし、そこで感情的な行動を取ると、さらに事態を悪化させかねません。大損してしまった後は、以下のステップで冷静に対処しましょう。

- すぐにトレードを休止する: まずはパソコンやスマホを閉じ、相場から完全に離れます。損失を取り返そうと「リベンジトレード」に走るのは最も危険な行為です。最低でも数日間、できれば1〜2週間はトレードを休み、頭を冷やしましょう。

- 損失の原因を徹底的に分析する: なぜ大損してしまったのか、取引記録を見返して冷静に分析します。損切りルールを破ったのか、資金管理が甘かったのか、感情的なトレードだったのか。失敗の原因を直視することが、次への第一歩です。

- 戦略とルールを見直す: 分析結果をもとに、取引ルールや資金管理の方法を見直します。同じ失敗を繰り返さないための具体的な改善策を考え、言語化しましょう。

- デモトレードか少額で再スタートする: 新しいルールが有効に機能するかを、まずはデモトレードで試します。自信が持てるようになったら、失っても問題ないと思えるほどの少額からリアルな取引を再開し、徐々に感覚を取り戻していきましょう。

大損は辛い経験ですが、そこから何を学び、次にどう活かすかが重要です。 多くの成功したトレーダーも、過去には大きな失敗を経験しています。これを成長の糧と捉え、諦めずに再挑戦する姿勢が大切です。

FXで勝てる人はどんな人ですか?

FXで継続的に勝ち続けている人には、いくつかの共通点があります。それは特別な才能やセンスではなく、後天的に身につけられる習慣や考え方です。

- 規律を守れる人: 自分で決めたルールを、感情に左右されずに淡々と実行できる人。特に損切りの徹底ができる人。

- 学習を継続できる人: 常に謙虚な姿勢で、相場や新しい知識を学び続ける探求心がある人。

- リスク管理を最優先する人: 「大きく勝つ」ことよりも「大きく負けない」ことを重視し、徹底した資金管理を行える人。

- メンタルが安定している人: 一つ一つのトレード結果に一喜一憂せず、長期的な視点で物事を考えられる人。自分の感情を客観視できる人。

- 検証と改善を繰り返せる人: 取引記録をつけ、自分のトレードを客観的に分析し、常により良い方法を模索できる人。

一言で言えば、「地道な努力を続けられる、規律正しい人」がFXで勝てる人と言えるでしょう。一攫千金を夢見るギャンブラーではなく、確率とリスクを管理するビジネスパーソンのようなマインドセットが求められます。

FXで大損した場合の税金はどうなりますか?

FXで年間のトータル収支がマイナス、つまり大損してしまった場合、その年に納める税金はもちろんありません。しかし、そこで何もしないのは非常にもったいないです。

FXの税金には「損失の繰越控除」という非常に重要な制度があります。これは、その年の損失を、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できるというものです。(参照:国税庁 No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

具体例:

- 2024年にFXで100万円の損失を出し、確定申告(繰越控除の申請)を行う。

- 2025年にFXで80万円の利益が出た場合、前年の損失100万円と相殺できるため、2025年の利益は0円と見なされ、税金はかかりません。

- さらに、残りの損失20万円(100万円 – 80万円)は、2026年以降に繰り越せます。

- 2026年に50万円の利益が出た場合、繰り越した損失20万円と相殺し、課税対象となる利益は30万円(50万円 – 20万円)に圧縮されます。

この制度を利用するためには、損失が出た年に必ず確定申告をしておく必要があります。 また、繰越控除の適用を受ける間は、取引がなかった年でも継続して確定申告をする必要があるので注意しましょう。負けた時こそ、将来のために確定申告を忘れないことが重要です。