FX(外国為替証拠金取引)の世界には、数多くのトレード手法やアノマリー(経験則)が存在します。その中でも、特に有名で多くのトレーダーが注目するのが「窓埋め」という現象です。週明けの月曜日にチャート上に現れることがある「窓」と呼ばれる価格の空白地帯が、やがて埋まる(元の価格に戻る)傾向があることを利用したこの手法は、シンプルで分かりやすいことから初心者からベテラントレーダーまで幅広く知られています。

しかし、そのシンプルさゆえにリスクを軽視してしまい、思わぬ損失を被るケースも少なくありません。「窓は必ず埋まる」という過信は禁物であり、その仕組みや確率、そして潜在的なリスクを正しく理解することが、窓埋めトレードで成功するための第一歩です。

この記事では、FXにおける「窓(窓開け)」の基本的な定義から、なぜ窓が埋まると言われるのかという理論的背景、そして窓埋めが発生する確率について詳しく解説します。さらに、窓埋めを狙った具体的なトレード手法、勝率を上げるためのコツ、そして最も重要なリスク管理と窓が埋まらないパターンへの対策まで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、窓埋めトレードの全体像を深く理解し、単なるアノマリーとしてではなく、ご自身のトレード戦略の一つとして冷静に判断し、活用するための知識が身につくでしょう。

目次

FXの「窓(窓開け)」とは?

FXのチャートを見ていると、時折ローソク足とローソク足の間にぽっかりと空間が空いていることがあります。この価格の空白地帯こそが「窓」であり、この現象を「窓開け」や「ギャップ」と呼びます。特に、週末を挟んだ週明けの月曜日の市場オープン時に発生しやすい特徴があります。まずは、この「窓」がどのようにして生まれ、なぜ発生するのか、その基本的なメカニズムから理解していきましょう。

週末の終値と週明けの始値の価格差で生まれる空白

FX市場は、平日であれば24時間どこかの国の市場が開いており、価格は比較的連続的に動きます。しかし、土曜日と日曜日は、世界中のほとんどのFX市場が休場となります。この間、トレーダーは基本的に取引を行うことができません。

問題は、市場が休みでも世界経済は動き続けているという点です。土日の間に、為替レートに大きな影響を与えるような出来事が起こると、市場参加者の間で「週明けには価格が大きく動くだろう」という予測が形成されます。そして、月曜日の早朝、ニュージーランドのウェリントン市場を皮切りに再び市場が開くと、その予測に基づいた注文が殺到します。

この殺到した注文によって、月曜日の取引開始価格(始値)が、金曜日の取引終了価格(終値)から大きくかけ離れた水準でスタートすることがあります。この時に生まれる「金曜日の終値」と「月曜日の始値」との間の価格差が、チャート上では空白地帯、つまり「窓」として現れるのです。

具体例で考えてみましょう。

- 上に窓が開くケース(アップギャップ):

金曜日のニューヨーク市場の終値が1米ドル=155.00円だったとします。週末に、米国の景気が非常に好調であることを示すニュースが報じられました。これを受け、多くの市場参加者が「ドルは買われるだろう」と予測します。そして月曜日の早朝、取引が再開された際の始値が1米ドル=155.50円から始まった場合、金曜終値との間に50銭分の「上方向への窓」が形成されたことになります。 - 下に窓が開くケース(ダウンギャップ):

逆に、金曜日の終値が1米ドル=155.00円だった状況で、週末に日本の金融当局が予期せぬ金融引き締めを示唆する発言をしたとします。市場は「円が買われる(ドルが売られる)だろう」と反応し、月曜日の始値が1米ドル=154.50円から始まった場合、50銭分の「下方向への窓」が形成されます。

このように、窓は市場が閉まっている間に発生した需給の大きな変化が、取引再開と同時に一気に価格に反映されることで生まれる現象なのです。

窓が発生する主な理由

では、具体的にどのような出来事が、週末の間に為替レートを大きく動かす要因となるのでしょうか。窓が発生する主な理由は、大きく分けて以下の点が挙げられます。

土日の間に世界で大きなニュースや経済イベントが起こるため

前述の通り、為替市場そのものは休場でも、世界は動き続けています。週末に発生する以下のようなイベントは、週明けの窓開けの直接的な引き金となる可能性があります。

- 国際会議やサミット(G7、G20など):

主要国の首脳や中央銀行総裁、財務大臣などが集まる国際会議が週末に開催されることがあります。ここで発表される共同声明や、特定の国の金融政策、貿易政策に関する合意や対立は、為替市場に絶大な影響を与えます。例えば、協調介入を示唆するような発言があれば、週明けの相場は大きく変動するでしょう。 - 地政学的リスクの高まり:

紛争の勃発や激化、大規模なテロ、軍事的な緊張の高まりなどは、投資家のリスク回避姿勢を強めさせます。このような状況では、比較的安全な資産とされる通貨(安全通貨)である円やスイスフラン、米ドルが買われる傾向があり、窓を開けて価格が大きく動く一因となります。 - 各国の選挙や国民投票:

特に、市場の予想を覆すような選挙結果が出た場合、その国の経済政策の先行き不透明感から、通貨が大きく売られることがあります。過去にも、英国のEU離脱(ブレグジット)を決定した国民投票や、米国の予想外の大統領選挙結果などが、週明けの市場で大きな窓を形成する原因となりました。 - 金融当局者や政府要人の発言:

市場が閉まっている週末に、中央銀行の総裁や政府の高官がインタビューや講演で金融政策の変更を示唆したり、自国通貨の価値について言及したりすることがあります。これらの「口先介入」とも呼ばれる発言は、市場のセンチメント(心理)を大きく左右し、週明けの価格形成に影響を与えます。 - 自然災害:

大地震や巨大ハリケーン、洪水といった大規模な自然災害は、一国の経済活動に深刻なダメージを与えます。被害の規模によっては、その国の経済の先行きが懸念され、通貨が売られる要因となります。

これらのニュースやイベントは、金曜日の市場が閉まった時点では織り込まれていなかった新しい情報です。この「情報の非対称性」が解消される月曜日のオープン時に、価格が一気にジャンプすることで窓が発生するのです。トレーダーは、週末であってもこれらの世界情勢にアンテナを張っておくことが、週明けの相場を予測する上で非常に重要になります。

なぜ窓は埋まる(窓埋めする)と言われるのか?

窓が発生するメカニズムはご理解いただけたかと思います。次に、この記事の核心である「なぜその窓は埋まる傾向があるのか」という疑問について掘り下げていきましょう。「窓が開いたら、いずれその価格まで戻ってくる」という現象、すなわち「窓埋め」は、FXの世界では広く知られたアノマリー(経験則)です。この背景には、市場参加者の心理と、テクニカルな側面の両方が関わっています。

市場参加者の「価格は元に戻る」という心理が働くため

窓埋めが起こる最も大きな要因の一つは、「多くのトレーダーが、窓は埋まるものだと信じている」という集団心理そのものにあります。これは「自己成就的予言」とも呼ばれる現象で、多くの人がそうなるだろうと予測して行動することで、結果的にその予測が実現するというものです。

窓埋めのケースでは、以下のような心理的な連鎖が働いていると考えられます。

- 価格の「行き過ぎ」という認識:

週末のニュースに過剰に反応した結果、週明けの始値が本来あるべき価格から大きく乖離してスタートした(=窓が開いた)と多くのトレーダーが認識します。「これは一時的なパニックや熱狂によるもので、いずれ冷静になれば元の価格水準に戻るはずだ」という感覚です。 - 逆張りの絶好の機会という期待:

「価格が元に戻る」のであれば、窓を埋める方向にポジションを持てば利益が出やすいと考えるトレーダーが増えます。- 上に窓が開いた場合: 現在の価格は「割高」だと判断し、いずれ価格が下落して窓を埋めることを見越して「売り(ショート)」注文を入れます。

- 下に窓が開いた場合: 現在の価格は「割安」だと判断し、いずれ価格が上昇して窓を埋めることを見越して「買い(ロング)」注文を入れます。

- 注文の集中による価格の回帰:

このように、窓を埋める方向への逆張り注文が市場に大量に流入することで、実際に価格はその方向に動かされていきます。売り注文が増えれば価格は下落し、買い注文が増えれば価格は上昇します。そして、金曜日の終値(窓の始点)に価格が到達した時点で、多くのトレーダーが利益を確定するために決済注文を出すため、窓が埋まったところで一旦値動きが落ち着く傾向があります。

つまり、「窓は埋まる」というアノマリー自体が、トレーダーたちの行動を誘発し、結果としてそのアノマリーを強化しているという循環が生まれているのです。この集団心理は、特に明確なトレンドがない相場や、窓を開けた原因が一過性のニュースであった場合に強く作用します。

テクニカル指標が機能するように価格が修正されるため

市場参加者の心理的な側面だけでなく、テクニカル分析の観点からも窓埋めが起こりやすい理由を説明できます。それは、市場が価格の連続性を保ち、テクニカル指標が正常に機能する状態を好むという性質です。

FXトレーダーの多くは、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSIといった様々なテクニカル指標を意思決定の判断材料にしています。これらの指標のほとんどは、過去の連続した価格データ(終値、高値、安値など)を基に計算されています。

しかし、窓が開くと、チャート上に価格の不連続な「空白」が生まれます。この空白は、テクニカル指標の計算に以下のような影響を与えます。

- 移動平均線の歪み: 窓が開くと、移動平均線が価格から大きく乖離したり、急激に角度を変えたりすることがあります。価格と移動平均線の乖離は、いずれ修正される(価格が平均線に近づく)という考え方があり、これが窓埋めの一つの根拠となります。

- オシレーター系指標の信頼性低下: RSIやストキャスティクスのようなオシレーター系指標は、一定期間の価格変動から「買われすぎ」「売られすぎ」を判断しますが、急激な窓開けによって、指標が上限や下限に張り付いてしまい、一時的に機能不全に陥ることがあります。

- トレンドラインやチャネルラインの無効化: それまで機能していたトレンドラインやサポート&レジスタンスラインを、窓を開けて一気に飛び越えてしまうことがあります。これにより、多くのトレーダーが相場分析の前提をリセットする必要に迫られます。

このように、窓の存在はテクニカル分析を複雑にし、市場の秩序を乱す「ノイズ」と捉えることができます。市場には、こうした不均衡な状態を是正し、より効率的で予測可能な状態に戻ろうとする自律的なメカニズムが働いています。価格が窓を埋める動きは、この不連続な価格を修正し、チャートの空白を埋めることでテクニカル指標が再び正常に機能するようにするための、いわば「市場の自己修復作用」と解釈することができるのです。

この心理的要因とテクニカル的要因が組み合わさることで、「窓は埋まりやすい」という強力なアノマリーが形成されていると言えるでしょう。

窓埋めが発生する確率はどのくらい?

「窓は埋まる」という傾向について解説してきましたが、トレーダーとして最も気になるのは「では、実際にどのくらいの確率で窓は埋まるのか?」という点でしょう。この確率を正しく理解することは、窓埋めトレードのリスクを管理する上で極めて重要です。

結論から言うと、「窓埋めの確率を正確に示した公的な統計データは存在しない」というのが実情です。一般的に、多くの書籍やウェブサイトでは「70%~90%程度の確率で埋まる」といった経験則が語られていますが、これはあくまでアノマリーであり、科学的根拠に裏付けられた数字ではありません。この数字を鵜呑みにし、「高確率で勝てる簡単な手法」と誤解してしまうのは非常に危険です。

窓埋めの確率は、決して一様ではなく、様々な要因によって変動します。 主な変動要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 通貨ペアの種類:

一般的に、米ドル/円(USD/JPY)やユーロ/米ドル(EUR/USD)といった取引量が多いメジャー通貨ペアの方が、トルコリラ/円(TRY/JPY)や南アフリカランド/円(ZAR/JPY)のようなマイナー通貨ペア(エキゾチック通貨ペア)よりも窓埋めしやすい傾向があると言われています。これは、メジャー通貨ペアは市場参加者が非常に多く、特定のニュースや投機的な動きの影響が相対的に薄まりやすいため、価格が平均に回帰しやすいからです。一方、マイナー通貨は流動性が低く、一度トレンドが発生すると一方的に動きやすい性質があります。 - 窓の大きさ:

窓のサイズも確率に影響します。ごく小さな窓(コモンギャップ)は、相場の方向性とは無関係に発生しやすく、比較的すぐに埋まることが多いです。しかし、過去の平均的な変動率を大きく超えるような巨大な窓(ブレイクアウェイギャップ)が開いた場合は注意が必要です。これは、市場の構造を根本的に変えるような大きな出来事が起きたサインであり、新しい強力なトレンドの始まりを示唆している可能性があります。このような窓は埋まらずに、そのままトレンド方向に価格が走り続けるケースが少なくありません。 - 相場の全体的な環境(トレンドの有無):

相場全体が方向感のないレンジ相場の状況では、価格が一定の範囲内を行き来する力が強いため、窓は埋まりやすいと言えます。一方で、明確な上昇トレンドや下降トレンドが発生している最中に、トレンドと同じ方向に窓が開いた場合(ランナウェイギャップ)、それはトレンドがさらに加速するサインと解釈され、窓を埋めずにトレンドが継続する可能性が高まります。 - 窓を開けた理由(ファンダメンタルズ):

なぜ窓が開いたのか、その背景にあるニュースの重要度も確率を左右します。例えば、一時的な要人発言や市場の過剰反応による窓であれば、冷静さを取り戻した市場によって埋められる可能性が高いです。しかし、中央銀行によるサプライズの利上げ・利下げ、国家のデフォルト懸念といった、経済の根幹を揺るがすような重大ニュースが原因である場合、それは一過性の動きではなく、長期的なトレンド転換の引き金となります。この場合、窓は埋まらないと考えるのが妥当でしょう。 - 時間軸の定義:

「窓が埋まった」と判断する時間軸によっても確率は変わります。月曜日のうちに埋まることもあれば、数日後、あるいは数週間後になってようやく埋まるケースもあります。「いつか」は埋まるかもしれませんが、トレードにおいては、含み損に耐えながら長期間ポジションを保有し続けるのは現実的ではありません。

これらの要因を総合的に考えると、「窓埋めの確率は?」という問いに対する答えは、「ケースバイケースであり、一概には言えない。しかし、特定の条件下ではその確率は高まる傾向にある」となります。重要なのは、確率論に過度に依存するのではなく、なぜ窓が開いたのか、現在の相場環境はどうなっているのかを都度分析し、埋まらない可能性も常に念頭に置いてトレード戦略を立てることです。「確率が高い」ことと「次のトレードで必ず勝てる」ことは同義ではない、ということを肝に銘じておく必要があります。

窓埋めを狙ったトレードの3つのメリット

窓埋めトレードにはリスクも伴いますが、それを上回る魅力的なメリットがあるからこそ、多くのトレーダーに注目され続けています。ここでは、窓埋めをトレード戦略として取り入れることの主な3つのメリットについて解説します。これらの利点を理解することで、どのようなトレーダーにとってこの手法が適しているかが見えてくるでしょう。

① トレード手法がシンプルで分かりやすい

窓埋めトレードの最大のメリットは、そのロジックの明快さとルールのシンプルさにあります。複雑なテクニカル分析や難解な経済理論を駆使しなくても、基本的な考え方を理解すれば誰でも実践に移しやすいのが特徴です。

基本的なトレードの流れは、以下の通り極めて単純です。

- 探す: 週明け月曜日の朝にチャートを開き、「窓」が発生しているかを探す。

- 仕掛ける: 窓を埋める方向(上に開けば売り、下に開けば買い)にエントリーする。

- 手仕舞う: 窓が埋まった時点(金曜日の終値)で利益を確定する。

このように、エントリーポイント(月曜日の始値付近)とイグジットポイント(金曜日の終値)がチャート上で視覚的に明確であるため、どこで取引を始めてどこで終えればよいのかが一目瞭然です。これは、特にFXを始めたばかりで、利益確定や損切りのタイミングに迷いがちな初心者にとって、大きなアドバンテージとなります。

もちろん、勝率を上げるためには後述するようなコツや応用的な分析が必要になりますが、その根幹にある「窓を埋める動きを狙う」というコンセプトは一貫して変わりません。このシンプルさが、トレードにおける判断の迷いを減らし、精神的な負担を軽減してくれる効果も期待できます。

② 高い確率で利益を狙える

前述の通り、窓埋めの確率は100%ではありませんが、他の多くのトレード手法と比較して、アノマリーとしての再現性が高いとされています。これは、先ほど解説した「市場参加者の集団心理」と「市場の自己修復作用」という強力な背景があるためです。

多くのトレーダーが「窓は埋まるものだ」と意識しているため、実際にその方向に価格が動きやすいという現実は、この手法を用いる上で強力な追い風となります。つまり、多数派のトレーダーと同じ方向にポジションを持つことができるため、値動きの方向性がある程度予測しやすいのです。

FXトレードでは、未来の価格を完全に予測することは不可能です。しかし、窓埋めトレードは、他のランダムな値動きの中からエントリーポイントを探す手法に比べて、「なぜその方向に動くと考えるのか」という根拠がはっきりしています。この予測可能性の高さ(優位性・エッジ)が、トレード戦略を立てる上での自信と心理的な安定につながります。

もちろん、この「確率の高さ」に慢心して損切りを怠るといった行為は厳禁ですが、ルール通りにトレードを繰り返すことで、長期的にはトータルでプラスの収益を期待しやすい手法の一つであると言えるでしょう。

③ 週明けにトレードチャンスが見つかりやすい

日中は仕事で忙しい兼業トレーダーにとって、常にチャートを監視し続けることは困難です。その点、窓埋めトレードは取引のタイミングが週明けの月曜日に集中しやすいという大きなメリットがあります。

週末の土日の間に、自分のペースで世界の経済ニュースや要人発言などをチェックし、週明けの相場の方向性を予測しておくことができます。そして、月曜日の早朝、市場が開くタイミングでチャートを確認し、窓が発生していればエントリーを検討する、という流れになります。

つまり、平日の日中にチャートに張り付く必要がなく、「月曜日の朝」という限られた時間だけで効率的にトレードチャンスを見つけることが可能なのです。エントリーと同時に利益確定と損切りの注文(OCO注文など)を入れておけば、あとは相場の動きに任せることができるため、その後の仕事や私生活に集中できます。

このようなトレードスタイルは、「毎日トレードをしないと落ち着かない」というポジポジ病を防ぐ効果もあります。週に一度のビッグチャンスを待つというスタンスは、無駄なトレードを減らし、質の高いエントリーだけを厳選することにも繋がります。時間に制約のある多くの現代人にとって、窓埋めトレードはライフスタイルに合わせやすい、非常に合理的な手法と言えるでしょう。

窓埋めトレードの4つのデメリットとリスク

窓埋めトレードは魅力的なメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。これらの危険性を十分に理解し、対策を講じておくことが、資産を守り、長期的に市場で生き残るために不可欠です。ここでは、窓埋めトレードに潜む4つの主要なリスクについて詳しく解説します。

① 必ず窓が埋まるわけではない

これが窓埋めトレードにおける最大かつ最も根本的なリスクです。前述の通り、窓が埋まる確率は高いと言われていますが、それは決して100%ではありません。市場に「絶対」はなく、窓が埋まらずに価格が逆方向に走り続けるケースは実際に起こり得ます。

特に、以下のような状況では窓が埋まらない可能性が高まります。

- 強力なトレンドの発生: 市場の構造を変えるほどの重大なニュースが出た場合、それは一時的な価格の乖離ではなく、新しいトレンドの始まり(ブレイクアウェイ・ギャップ)かもしれません。この場合、窓を埋めることなく、価格は一方向に進み続けます。

- 市場のパニック: 金融危機や地政学的リスクの急激な高まりなど、市場全体がパニックに陥っている状況では、合理的な価格修正メカニズムが働かず、一方向に売りや買いが殺到し続けることがあります。

「窓は埋まるはずだ」と信じ込み、損切りをせずに逆張りのポジションを持ち続けてしまうと、含み損はあっという間に拡大し、最終的には強制ロスカットに至る危険性があります。わずかな利益を狙ったはずが、一度の失敗で資金の大部分を失うことにもなりかねません。このリスクを回避するためには、後述する損切り設定の徹底が絶対条件となります。

② 週明けはスプレッドが広がりやすい

FXの取引コストであるスプレッド(売値と買値の差)は、常に一定ではありません。 市場の流動性(取引量)が低い時間帯には拡大する傾向があります。特に、週明け月曜日の早朝は、世界で最初に開くウェリントン市場やシドニー市場が中心で、まだ本格的な取引が始まっていないため、流動性が非常に低い時間帯です。

このため、多くのFX会社では、月曜日のオープン直後はスプレッドが通常時よりも数倍から十数倍にまで拡大することがあります。例えば、普段は0.2銭のスプレッドが、週明け直後には5銭や10銭に広がるといったケースも珍しくありません。

このスプレッドの拡大は、窓埋めトレードの収益性を著しく悪化させます。

- コストの増大: エントリーした瞬間に、スプレッド分のマイナスからスタートするため、利益を出すために必要な値幅が大きくなります。

- 利益の圧迫: たとえ10pips(10銭)の小さな窓埋めを狙ったとしても、スプレッドが5pips開いていれば、得られる利益は半分の5pipsになってしまいます。場合によっては、窓が埋まっても利益がほとんど残らない、あるいはマイナスになる「スプレッド負け」のリスクもあります。

週明け直後に焦ってエントリーするのではなく、東京市場が始まる午前9時頃など、ある程度流動性が回復してスプレッドが落ち着くのを待つといった工夫も必要になります。

③ 窓が発生する頻度は高くない

窓埋めトレードは、週明け月曜日にチャンスが集中するというメリットがある反面、そもそも「窓」自体が毎週必ず発生するわけではないというデメリットがあります。為替相場に大きな影響を与えるようなニュースが週末になければ、月曜日の始値は金曜日の終値とほぼ変わらず、窓は開きません。

窓が開かなければ、この手法によるトレードチャンスはゼロです。そのため、窓埋めトレードだけを唯一の収入源として頼りにするのは非常に不安定と言えます。相場環境によっては、1ヶ月以上も窓が開かず、トレード機会が全くないという状況も十分に考えられます。

このデメリットに対応するためには、窓埋めトレードをあくまで数ある戦略の一つと位置づけ、窓が開かなかった場合に備えて、他のテクニカル分析やトレード手法も習得しておくことが望ましいでしょう。チャンスを待ち続ける忍耐力も、この手法を実践する上で必要な資質の一つです。

④ 急な価格変動によるスリッページのリスクがある

スリッページとは、注文した価格と、実際に約定(取引が成立)した価格との間に生じるズレのことです。これは、注文データがFX会社のサーバーに到達するまでのわずかな時間に価格が変動することで発生します。

週明け直後は、流動性の低さに加えて、ボラティリティ(価格変動率)が非常に高くなる傾向があります。このような状況では、特に成行注文(現在の市場価格で即座に売買する注文方法)を出すと、スリッページが発生しやすく、トレーダーにとって不利な価格で約定してしまうリスクが高まります。

例えば、「1ドル=150.10円で買い」の成行注文を出したつもりが、価格の急騰によって150.15円で約定してしまい、想定よりも5pips高く買わされるといった事態です。

さらに深刻なのは、損切り注文におけるスリッページです。149.80円に損切りのストップ注文を置いていたとしても、価格が急落する局面では、その価格を飛び越えて149.70円で約定してしまうことがあります。これにより、想定していた以上の損失を被る可能性も十分に考えられます。このリスクを完全にゼロにすることはできませんが、約定力の高いFX会社を選ぶことで、ある程度軽減することは可能です。

窓埋めを狙うトレード手法【3ステップ】

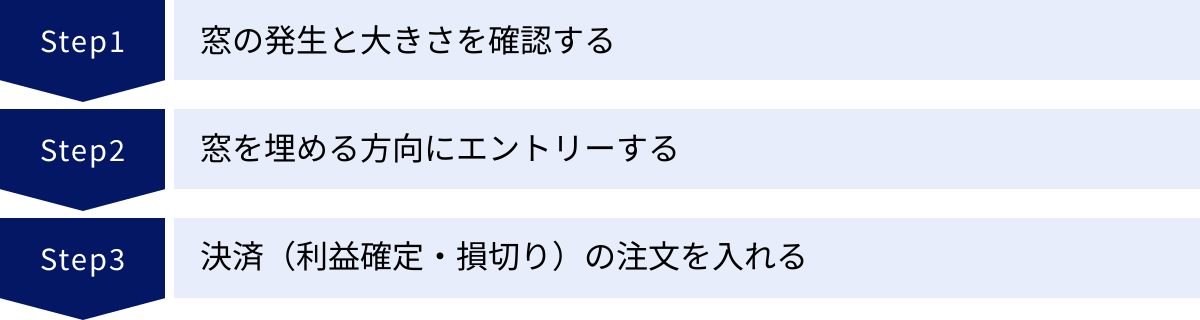

これまで窓埋めの理論やメリット・デメリットを学んできました。ここからは、いよいよ実践編です。実際に窓埋めを狙ってトレードを行う際の具体的な手順を、3つのステップに分けて分かりやすく解説します。これらのステップを忠実に守ることが、感情に流されず、規律あるトレードを行うための鍵となります。

① 窓の発生と大きさを確認する

すべての始まりは、窓を正確に認識することです。この最初のステップを丁寧に行うことが、その後のトレードの成否を大きく左右します。

- 準備(週末):

まず、土日の間に主要な経済ニュースサイトや金融情報サービスをチェックし、為替に影響を与えそうな大きな出来事(国際会議、選挙、要人発言、地政学リスクなど)がなかったかを確認しておきましょう。これにより、なぜ窓が開く可能性があるのか、その背景を理解できます。 - 確認(月曜早朝):

月曜日の市場オープン時間(日本時間で夏季は午前6時、冬季は午前7時頃)に合わせて、取引に使用するFX会社のチャートを開きます。特に、米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドルといった主要通貨ペアを中心にチェックすると良いでしょう。 - 具体的な確認作業:

- 時間足を1時間足や4時間足などに設定し、チャートを少し引いて全体像を把握しやすくします。

- 金曜日の最後のローソク足(NY市場クローズ時点)の終値を特定します。多くのチャートツールでは、カーソルを合わせると四本値(始値・高値・安値・終値)が表示されます。

- 月曜日の最初のローソク足の始値を特定します。

- この2つの価格に差があり、チャート上に空白ができていれば、それが「窓」です。

- 窓の大きさ(pips)を計算します。例えば、金曜終値が155.00円、月曜始値が155.40円であれば、40pipsの「上に開いた窓」となります。

この時、自分が使っているFX会社のレートが、他の会社や世界標準のレートと大きく異なっていないかも意識すると良いでしょう。会社によってはサーバーのメンテナンス時間などでオープンが遅れ、見かけ上の窓が発生することもあるため注意が必要です。

② 窓を埋める方向にエントリーする

窓の存在と大きさを確認したら、次はいよいよエントリー(新規注文)のステップです。基本ルールは非常にシンプルです。

- 上に窓が開いた(アップギャップ)場合 → 「売り(ショート)」でエントリー

- 下に窓が開いた(ダウンギャップ)場合 → 「買い(ロング)」でエントリー

ただし、いつエントリーするかという「タイミング」については、いくつかの戦略が考えられます。

- 戦略A:即時エントリー

市場オープン直後、窓を確認したらすぐに成行注文でエントリーする方法です。窓を埋める動きが早く始まる場合にチャンスを逃しにくいというメリットがあります。しかし、前述の通り、この時間帯はスプレッドが広く、スリッページのリスクも高いため、取引コストが嵩む覚悟が必要です。 - 戦略B:様子見エントリー

オープン直後の乱高下を避け、市場が少し落ち着くのを待ってからエントリーする方法です。例えば、東京市場が本格的に始まる日本時間の午前9時頃まで待つ、などが考えられます。この時間帯になると流動性が増し、スプレッドも縮小してくるため、より有利な条件で取引を始められる可能性が高まります。ただし、待っている間に窓が一部または全部埋まってしまうリスクもあります。 - 戦略C:テクニカル指標を根拠に追加してエントリー

窓の発生だけでなく、他のテクニカル指標のサインも重なったタイミングでエントリーし、より確度を高める方法です。例えば、「下に窓が開いた」かつ「RSIが30以下の売られすぎゾーンに達した」時点で買いエントリーするなど、複数の根拠を組み合わせます。これは勝率を高める上で非常に有効なアプローチです。

どの戦略を選ぶかは、ご自身のトレードスタイルやリスク許容度によって異なります。初心者のうちは、リスクの低い「戦略B」や「戦略C」から試してみるのがおすすめです。

③ 決済(利益確定・損切り)の注文を入れる

エントリーしたら、必ずすぐに決済の注文を入れます。これは窓埋めトレードにおいて最も重要な規律です。ポジションを持った後の値動きを見てから判断しようとすると、感情(欲や恐怖)に振り回され、適切な判断ができなくなります。

エントリーと同時に、利益確定(リミット)と損切り(ストップ)の両方を設定できる「OCO注文」を活用するのが最も効果的です。

- 利益確定(テイクプロフィット)の目安:

利益確定の目標地点は、原則として「窓が開く前の価格」、つまり金曜日の終値です。窓が完全に埋まった時点で欲張らずに決済するのが、この手法の基本です。例えば、金曜終値155.00円、月曜始値155.40円で売りエントリーした場合、利益確定目標は155.00円となります。窓を少し超えて利益を伸ばそうとすると、反発してしまい利益を逃すこともあるため、まずは基本に忠実に行いましょう。 - 損切り(ストップロス)の目安:

損切りは、万が一、窓が埋まらなかった場合に損失を限定するための命綱です。損切りラインの設定にはいくつかの考え方があります。- 月曜日の始値(または高値・安値)を基準にする: 上に窓が開いた(売りエントリー)場合、月曜日の始値(またはその日の高値)を少し超えた水準に損切りを置きます。ここを突破するということは、窓埋めのシナリオが崩れた可能性が高いと判断できます。

- 窓の大きさを基準にする: 開いた窓の幅と同じだけ逆行したら損切りするという考え方です(リスクリワード比1:1)。例えば、40pipsの窓に対して売りエントリーした場合、エントリー価格から40pips上昇した地点に損切りを置きます。

- キリの良い数字(ラウンドナンバー)を基準にする: 155.00円や156.00円といったキリの良い価格は、多くのトレーダーが意識する心理的な節目となりやすいため、その少し外側に損切りを置く方法もあります。

どの方法が良いかは相場状況によりますが、重要なのは「必ずエントリーと同時に損切り注文を入れる」という行動そのものです。これにより、想定外の大きな損失を防ぎ、規律あるトレードを継続することができます。

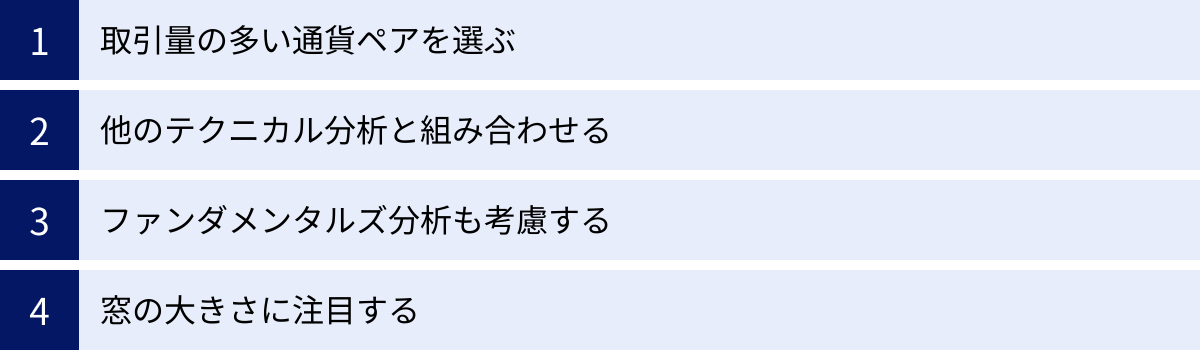

窓埋めトレードの勝率を上げる4つのコツ

窓埋めトレードの基本ステップを理解したら、次は勝率をさらに高めるための応用的なコツを学びましょう。基本ルールを守るだけでも有効な手法ですが、これから紹介する4つのポイントを意識することで、より精度の高いトレードが可能になります。無駄なエントリーを減らし、優位性の高い局面だけを狙うことが、長期的な成功への近道です。

① 取引量の多い通貨ペアを選ぶ

窓埋めトレードを実践する上で、どの通貨ペアを選ぶかは非常に重要です。結論から言うと、米ドル/円(USD/JPY)、ユーロ/米ドル(EUR/USD)、ユーロ/円(EUR/JPY)、ポンド/円(GBP/JPY)といった、いわゆる「メジャー通貨ペア」や「クロス円」を選ぶことを強くおすすめします。

その理由は、これらの通貨ペアが持つ以下の特性が、窓埋めトレードと非常に相性が良いためです。

- 流動性が高く、価格が安定しやすい:

取引量が多いため、少々の買いや売りが入っても価格が乱高下しにくく、比較的穏やかな値動きをします。これにより、市場参加者の集団心理が働きやすく、「価格は元に戻る」という窓埋めのメカニズムが機能しやすい環境が整っています。 - スプレッドが狭い:

取引が活発なため、FX会社が提示するスプレッドは他のマイナー通貨に比べて格段に狭い傾向があります。週明けにスプレッドが拡大するとはいえ、元のスプレッドが狭い分、拡大幅も相対的に抑えられます。これは取引コストを直接的に削減し、収益性を高める上で非常に有利です。 - テクニカル分析が機能しやすい:

世界中の多くのトレーダーが監視しているため、トレンドラインや移動平均線といった基本的なテクニカル分析がセオリー通りに機能しやすいと言われています。後述する他のテクニカル分析との組み合わせを考える上でも、メジャー通貨ペアは分析の信頼性が高いのです。

逆に、トルコリラや南アフリカランド、メキシコペソといったマイナー通貨(エキゾチック通貨)は、流動性が低く、一度トレンドが発生すると一方的に価格が動き続ける傾向があります。また、スプレッドも広いため、窓埋めトレードには不向きと言えるでしょう。

② 他のテクニカル分析と組み合わせる

窓埋めトレードを、単独のシグナルとしてではなく、複数のテクニカル分析を組み合わせた「複合的なエントリー根拠」の一つとして捉えることで、トレードの精度は飛躍的に向上します。窓が開いたという事実だけでなく、他の指標も同じ方向を示唆しているかを確認しましょう。

- 水平ライン(サポート&レジスタンス)との組み合わせ:

過去に何度も価格が反発している強力なサポートラインやレジスタンスラインの近くで窓が開いた場合、窓埋めの信頼性は高まります。- 例: 強力なレジスタンスライン(上値抵抗線)のすぐ下で「上に開く窓」が発生した場合、価格はレジスタンスラインに跳ね返され、窓を埋める方向(下落)への圧力がより強まると予測できます。

- 移動平均線との組み合わせ:

移動平均線はトレンドの方向性や強さを示します。特に、価格が移動平均線から大きく離れる(乖離する)と、いずれは平均線に戻ろうとする力が働く傾向があります。- 例: 長期移動平均線(例:200日線)から大きく上方に乖離して「上に開く窓」が発生した場合、移動平均線への回帰を狙った売り、つまり窓埋めの動きが期待できます。

- オシレーター系指標(RSI、ストキャスティクス)との組み合わせ:

RSIやストキャスティクスは「買われすぎ」「売られすぎ」といった相場の過熱感を示します。- 例: 「下に開く窓」が発生し、同時にRSIが30以下の「売られすぎ」水準に突入した場合、反発上昇の可能性が高いと判断でき、窓埋めを狙った買いエントリーの強力な後押しとなります。

このように、複数のテクニカル指標が同じ方向を示した時だけエントリーするというフィルターを設けることで、根拠の薄いトレードを避け、勝つべくして勝つ確率を高めることができます。

③ ファンダメンタルズ分析も考慮する

テクニカル分析だけでなく、「なぜその窓が開いたのか?」という根本的な原因、すなわちファンダメンタルズを理解することも、勝率を上げる上で欠かせません。窓を開けさせたニュースの「質」を見極めることで、その窓が埋まりやすいのか、それとも埋まらずにトレンドを形成するのかを判断する精度が高まります。

- 一過性のニュースか、構造的な変化かを見極める:

- 埋まりやすい窓の例: 週末の要人の些細な発言、市場の噂、一時的なリスク回避ムードなど。これらは市場が冷静になれば、価格は元の水準に戻りやすいと考えられます。

- 埋まりにくい窓の例: 中央銀行による金融政策の大きな転換(サプライズ利上げ/利下げ)、国家の財政危機、ブレグジットのような国家の枠組みを変える決定など。これらは市場のゲームのルールそのものを変えるほどのインパクトがあり、新しいトレンド(ブレイクアウェイ・ギャップ)の始まりとなる可能性が高いです。

このような重大なファンダメンタルズの変化が背景にある場合、安易に窓埋めを狙って逆張りするのは極めて危険です。むしろ、トレンドフォローの考え方に切り替え、窓が開いた方向に順張りでついていく戦略も検討すべきです。週末に経済ニュースをチェックする習慣をつけ、そのニュースの重要度を自分なりに評価する訓練を重ねましょう。

④ 窓の大きさに注目する

すべての窓が同じように扱えるわけではありません。窓の「大きさ(pips)」も、その後の値動きを予測する上で重要なヒントになります。

- 小さな窓(コモンギャップ):

数十pips程度の比較的小さな窓は、レンジ相場の中などで特に明確な理由なく発生することがあります。これらは埋まりやすい傾向にありますが、値幅が小さいため、スプレッドの広い週明け直後では利益を出しにくいという側面もあります。スプレッド負けしないよう、取引コストを考慮した上で狙う必要があります。 - 大きな窓(ブレイクアウェイギャップ、ランナウェイギャップ):

過去の平均的な1日の変動幅(ATRなどで確認可能)を大きく超えるような巨大な窓が開いた場合は、最大限の警戒が必要です。これは前述の通り、強力なトレンドの発生や継続を示唆している可能性が高いサインです。多くのトレーダーが損切りを巻き込みながら一方向に価格が動くため、「窓はいずれ埋まる」という常識が通用しないケースが多々あります。

巨大な窓に対しては、安易に逆張りの窓埋めトレードを仕掛けるべきではありません。 むしろ、「これは埋まらない窓かもしれない」と疑い、様子を見るか、あるいは順張り戦略を検討するのが賢明な判断です。どの程度の大きさが「巨大」なのかは通貨ペアや相場状況によりますが、普段の値動きと比べて明らかに異常なサイズの窓には手を出さない、というルールを設けるだけでも、大きな損失を避けることができます。

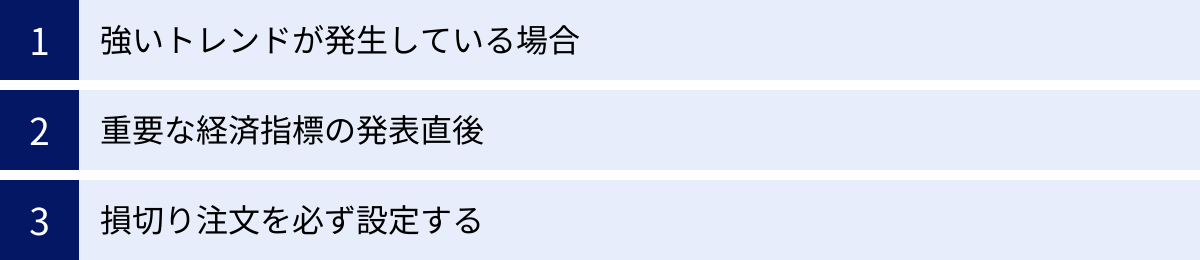

窓が埋まらないパターンとその対策

窓埋めトレードを行う上で最も恐ろしいシナリオは、言うまでもなく「窓が埋まらない」ことです。このパターンに陥ると、含み損がどんどん膨らんでいきます。ここでは、窓が埋まらない代表的なパターンを理解し、その最悪の事態を避けるための絶対的な対策について解説します。リスク管理こそが、トレードで生き残るための最重要スキルです。

強いトレンドが発生している場合

窓が埋まらない最も典型的なパターンが、新しい強力なトレンドが発生した瞬間です。これは特に「ブレイクアウェイ・ギャップ」と呼ばれる種類の窓で顕著に見られます。

- ブレイクアウェイ・ギャップとは:

長期間にわたって続いていたレンジ相場(価格が一定の範囲内を行き来する状態)や、三角保ち合いのような均衡状態を、窓を開けて明確に突き抜けた場合に発生します。これは、市場のエネルギーが長期間溜まった後、一気に放出されたサインです。- 例: 何週間も150円~152円のレンジで動いていた米ドル/円が、週末の重大ニュースを受けて月曜日に152.50円からスタートした場合、これはレンジの上限を突破するブレイクアウェイ・ギャップであり、強力な上昇トレンドの始まりを示唆している可能性が高いです。

このような状況で、「窓を埋めるはずだ」と安易に売り向かうのは、走り出したばかりの高速列車に正面から立ち向かうようなものです。溜まっていたエネルギーが解放された相場は、多くの損切り注文を巻き込みながら、一方向に強く進んでいきます。窓を埋めるどころか、窓の幅の数倍も価格が動くことも珍しくありません。

重要な経済指標の発表直後

週末のニュースだけでなく、週明け直後の時間帯に発表される経済指標が窓を埋めない原因になることもあります。

FX市場は月曜日の早朝、ニュージーランドやオーストラリアから始まります。その後、東京、ロンドン、ニューヨークと市場が移っていきますが、月曜日の午前中にはオーストラリアや中国の重要な経済指標が発表されることがあります。

- 例: 月曜日の朝、下に開いた窓を埋めるだろうと買いでエントリーしたとします。しかし、その直後に発表された中国の経済指標が市場の予想を大幅に下回る悪い結果だった場合、リスク回避ムードが市場全体に広がり、さらに下落が加速することがあります。この場合、窓を埋める上昇の力は、ネガティブな指標の結果によって完全に打ち消されてしまいます。

このように、窓埋めの動きを期待していても、その後のファンダメンタルズ要因によって流れが全く変わってしまう可能性があるのです。エントリーする前に、その日の経済指標カレンダーをチェックし、重要な発表が控えていないかを確認する癖をつけましょう。

対策:損切り注文を必ず設定する

では、これらの「窓が埋まらないパターン」に遭遇してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。答えは一つしかありません。

それは、「エントリーと同時に、あらかじめ決めた価格で損切り注文を必ず設定しておくこと」です。

損切りは、窓埋めトレードにおける唯一かつ絶対の保険であり、命綱です。

- 損失の限定: 損切り注文を入れておくことで、万が一、自分の予測が外れて価格が逆行しても、損失をあらかじめ設定した許容範囲内に限定できます。これにより、一度の失敗で再起不能になるような致命的なダメージを避けることができます。

- 感情の排除: 「もう少し待てば戻るかもしれない」「損を確定したくない」といった感情は、合理的な判断を曇らせ、損切りを遅らせる原因となります。エントリーと同時に機械的に損切り注文を設定しておけば、このような感情的な迷いを排除し、規律に基づいたトレードを実行できます。

- シナリオの崩壊を認める: 損切りラインに価格が到達するということは、「窓を埋める」という当初のトレードシナリオが崩壊したことを意味します。その事実を潔く認め、一度ポジションを解消して頭を冷やし、次のチャンスに備えることが賢明です。固執し続けることが最も危険です。

「損切り貧乏」という言葉を恐れて損切りをためらう人もいますが、小さな損を何度も繰り返すことよりも、たった一度の大きな損失で市場から退場させられることの方がはるかに深刻です。窓埋めトレードは、あくまで確率的な優位性に基づいた手法であり、必ず負けるトレードも含まれることを前提に、「いかにうまく負けるか」を設計しておくことが、長期的な成功の鍵となります。

窓埋めトレードにおすすめのFX会社3選

窓埋めトレードを有利に進めるためには、FX会社選びも重要な戦略の一つです。特に「週明けのスプレッドの安定性」「約定力」「取引ツールの使いやすさ」が重要なポイントになります。ここでは、これらの要素を高いレベルで満たし、窓埋めトレードにおすすめできるFX会社を3社ご紹介します。

| 会社名 | スプレッド (米ドル/円 原則固定・例外あり) | 取引ツール | 特徴 |

|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | 0.2銭 | はっちゅう君FXプラス、GMOクリック FXneo | 業界最狭水準のスプレッドと高い約定力。総合力が高く、多くのトレーダーに支持されている。 |

| DMM FX | 0.2銭 | DMMFX PLUS、DMMFX for smart phone | 初心者にも分かりやすいツールと業界最狭水準スプレッド。サポート体制も充実。 |

| SBI FXトレード | 0.09銭(1-1000通貨) | PC版取引ツール、スマートフォンアプリ | 1通貨から取引可能。超少額から始められ、リスクを抑えて窓埋めトレードを試せる。 |

| ※スプレッドは2024年5月時点の公式サイト情報を参照。市場急変時や週明け早朝などは拡大する場合があります。 |

① GMOクリック証券

GMOクリック証券は、取引コストの安さとシステムの安定性で、多くのトレーダーから高い評価を得ています。窓埋めトレードにおいて重要なスプレッドは業界最狭水準であり、取引コストを少しでも抑えたいトレーダーにとって大きな魅力です。

また、高い約定力にも定評があり、週明けのボラティリティが高い状況でもスリッページが発生しにくく、意図した価格で取引を成立させやすいというメリットがあります。高機能なPC用取引ツール「はっちゅう君FXプラス」や、使いやすいスマートフォンアプリ「GMOクリック FXneo」は、チャート分析からスピーディーな発注までをスムーズに行えるため、週明けの限られた時間での取引を力強くサポートしてくれます。総合力が高く、初心者から上級者まで安心して使えるFX会社です。

参照:GMOクリック証券 公式サイト

② DMM FX

DMM FXは、初心者向けの分かりやすさと、業界トップクラスのサービス内容を両立させていることで人気のFX会社です。口座開設数は国内第1位(※)という実績が、その信頼性の高さを物語っています。

※2023年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2022年1月~2022年12月)

スプレッドはGMOクリック証券と同様に業界最狭水準であり、コスト面で有利です。取引ツール「DMMFX PLUS」は、シンプルで直感的な操作性が特徴で、FX初心者でも迷わずに窓の確認や発注ができます。また、平日24時間対応のLINE問い合わせなど、サポート体制が充実しているのも心強いポイントです。使いやすさと安心感を重視するなら、DMM FXは有力な選択肢となるでしょう。

参照:DMM.com証券 公式サイト

③ SBI FXトレード

SBI FXトレードの最大の特徴は、1通貨単位という業界最小の取引単位からトレードを始められる点です。多くのFX会社が1,000通貨や10,000通貨を最低取引単位としている中、SBI FXトレードなら、わずか数十円~数百円程度の証拠金でリアルトレードが可能です。

これは、窓埋めトレードをこれから始めたい、あるいは手法を検証したいというトレーダーにとって、この上ないメリットです。「まずはリスクを極限まで抑えて、実際の値動きで窓埋めトレードを試してみたい」というニーズに完璧に応えてくれます。また、取引量に応じてスプレッドが狭くなるというユニークな体系を持っており、少額取引においては業界トップクラスの狭いスプレッドを提供しています。まずは練習から始めたいという方に最適なFX会社です。

参照:SBI FXトレード 公式サイト

まとめ

今回は、FXの「窓埋め」について、その基本的な仕組みから具体的なトレード手法、そして勝率を上げるためのコツやリスク管理まで、包括的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- FXの「窓」とは、市場が閉まっている週末のニュースなどによって、金曜日の終値と月曜日の始値の間に生じる価格の空白地帯のことです。

- 窓が埋まる(価格が元の水準に戻る)主な理由は、「価格は元に戻るだろう」という市場参加者の集団心理と、テクニカル指標の歪みを修正しようとする市場の自律的なメカニズムにあります。

- 窓埋めトレードのメリットは、手法がシンプルで分かりやすく、高い確率(アノマリーとして)で利益が狙え、週明けにチャンスが見つかりやすい点にあります。

- 一方で、必ず窓が埋まるわけではないという最大のリスクに加え、週明けのスプレッド拡大やスリッページ、トレード機会の少なさといったデメリットも存在します。

- 窓埋めトレードで成功するための鍵は、①取引量の多いメジャー通貨ペアを選ぶ、②他のテクニカル分析と組み合わせる、③窓が開いた背景(ファンダメンタルズ)を考慮する、④窓の大きさに注目する、といったコツを実践し、トレードの精度を高めることです。

- そして最も重要なのは、「窓は埋まらないかもしれない」というシナリオを常に想定し、エントリーと同時に損切り注文を必ず設定するという徹底したリスク管理です。

窓埋めトレードは、その仕組みを正しく理解し、リスク管理を徹底すれば、FXの戦略として非常に有効な武器となり得ます。しかし、「高確率で勝てる必勝法」といった安易な考えで臨むと、手痛い失敗を招きかねません。

この記事で得た知識を基に、まずは少額から、あるいはデモトレードで練習を重ね、自分なりのルールを確立していくことをお勧めします。規律と慎重さを持って、窓埋めトレードという興味深いアノマリーに挑戦してみてください。