FX(外国為替証拠金取引)の世界では、日々膨大な情報が飛び交い、多くの個人投資家が成功を目指してしのぎを削っています。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析など、多様なアプローチが存在する中で、「何を信じ、どう学べば良いのか」と悩む方も少なくないでしょう。

特に、各国の金融政策や経済指標、地政学リスクなどが複雑に絡み合うファンダメンタルズ分析は、独学で習得するのが難しい分野の一つです。

この記事では、そうしたファンダメンタルズ分析を主軸とした情報発信で注目を集める「FX経済研究所」に焦点を当てます。運営者であるYUKI氏の経歴やトレードスタイルから、メインサービスであるオンラインサロンの具体的な内容、料金、そして気になる評判や口コミまで、徹底的に解説します。

「FX経済研究所のサロンは自分に合っているのだろうか?」「参加するメリットや注意点は?」「怪しいサービスではないのか?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ本記事を最後までお読みいただき、ご自身の投資学習の方向性を決めるための判断材料としてください。

目次

FX経済研究所とは

FX経済研究所とは、元証券ディーラーであるYUKI氏が運営する、FXに特化した情報発信プラットフォームおよびオンラインサロンの総称です。その最大の特徴は、多くのFX情報発信がチャートの形やインジケーターを重視する「テクニカル分析」に偏りがちなのに対し、FX経済研究所では「ファンダメンタルズ分析」を徹底的に重視している点にあります。

ファンダメンタルズ分析とは、各国の経済状況、金融政策、政治情勢、要人発言といった、為替レートを根本から動かす要因を分析し、相場の大きな方向性(トレンド)を予測する手法です。FX経済研究所では、このファンダメンタルズ分析を通じて、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、中長期的な視点に立った、根拠のあるトレード判断ができる「自立したトレーダー」の育成を目指しています。

提供されるコンテンツは、有料のオンラインサロンを中核としながらも、YouTubeや公式ブログ、X(旧Twitter)といった無料のプラットフォームでも積極的に情報発信が行われています。これにより、ユーザーはまず無料コンテンツでYUKI氏の相場観や分析スタイルに触れ、その内容に価値を感じた場合にオンラインサロンへの参加を検討するという、透明性の高いステップを踏むことができます。

FX経済研究所は、単に「儲かるシグナル」を提供する場ではありません。むしろ、なぜ相場がそのように動くのかという「背景」や「根拠」を深く理解するための学習の場と位置づけられています。そのため、これからFXを始める初心者から、テクニカル分析だけでは限界を感じている中級者・上級者まで、幅広い層の投資家にとって価値のある情報を提供しています。

特に、以下のような課題を持つトレーダーにとって、FX経済研究所は有力な選択肢となるでしょう。

- なぜ価格が動いたのか、その理由が分からず不安になることが多い。

- 経済指標やニュースが相場にどう影響するのか、具体的に理解したい。

- テクニカル分析だけでトレードしているが、大きなトレンドに逆らって損失を出すことがある。

- 中長期的な視点で、自信を持ってポジションを保有できるようになりたい。

- 独学でのファンダメンタルズ分析に限界を感じている。

これらの課題に対し、FX経済研究所はプロの視点から整理された情報と分析を提供することで、参加者が相場をより深く、立体的に捉えるための手助けをします。次の章では、このFX経済研究所を率いる運営者「YUKI氏」の人物像について、さらに詳しく掘り下げていきます。

FX経済研究所の運営者「YUKI氏」のプロフィール

FX経済研究所が提供する情報の質と信頼性は、その運営者であるYUKI氏の経歴と専門性に大きく依存しています。彼がどのような経験を持ち、どのような考え方で相場と向き合っているのかを知ることは、サービスを評価する上で非常に重要です。

YUKI氏の経歴

YUKI氏の経歴で最も特筆すべきは、証券会社での勤務経験です。彼は大学卒業後、国内の証券会社に入社し、そこで外国為替のインターバンクディーラーとしてキャリアをスタートさせました。

インターバンクディーラーとは、銀行や証券会社といった金融機関同士が為替取引を行う「インターバンク市場」において、自己資金を運用して利益を追求するプロのトレーダーです。個人投資家が見ているチャートの向こう側で、実際に巨大な資金を動かしている当事者の一人であったわけです。この経験を通じて、彼はマクロ経済の動向が為替市場に与える影響を肌で感じ、ファンダメンタルズに基づいた実践的なトレードスキルを磨きました。

その後、証券会社を退職し、個人投資家として独立。自身のトレード経験とディーラー時代に培った知識を基に、より多くの個人投資家が本質的な相場分析を学べる場を提供したいという思いから、FX経済研究所を設立しました。

彼の情報発信の根底には、個人投資家が陥りがちな「短期的な値動き」や「聖杯探し」から脱却し、金融のプロと同じ視点で相場を分析する力を身につけてほしいという一貫した哲学があります。顔や経歴を公開し、自身の知識と経験をオープンに共有する姿勢は、その情報発信の信頼性を高める大きな要因となっています。

なお、YUKI氏の本名については公表されていません。これは、金融業界における情報発信者としては一般的な対応であり、発信内容の客観性や専門性を重視する上での判断と考えられます。(参照:FX経済研究所 公式サイト、公式ブログ)

YUKI氏のトレードスタイルと手法

YUKI氏のトレードスタイルは、彼の経歴を色濃く反映しており、ファンダメンタルズ分析を絶対的な土台としています。彼の分析アプローチは、以下の要素を総合的に判断することで、為替相場の中長期的な方向性を見極めることを主眼としています。

- 金融政策の分析:

各国中央銀行(米国のFRB、欧州のECB、日本の日銀など)の金融政策は、為替レートを動かす最も強力な要因です。YUKI氏は、政策金利の見通し、量的緩和・引き締めの動向、そして中銀総裁や理事の発言などを詳細に分析し、各通貨の「買われる理由」「売られる理由」を明確にしようとします。彼の分析では、「なぜ今、この通貨が強いのか」という問いに対する答えが、常に金融政策の中に求められます。 - 経済指標の解釈:

雇用統計、消費者物価指数(CPI)、国内総生産(GDP)といった重要な経済指標が発表されると、相場は大きく変動します。しかし、単に数字が良いか悪いかだけで判断するのではなく、その数字が「中央銀行の次の金融政策決定にどう影響するか」という文脈で解釈するのがYUKI氏のスタイルです。例えば、インフレ率が予想を上回った場合、「利上げ期待が高まるため、その国の通貨は買われやすい」といったように、一歩踏み込んだ分析を行います。 - 地政学リスクの評価:

戦争、紛争、選挙、貿易摩擦といった地政学的な出来事も、為替相場に大きな影響を与えます。YUKI氏は、これらのリスクが市場のセンチメント(投資家心理)をどう変化させ、どの通貨への資金逃避(リスクオフ)や資金流入(リスクオン)を引き起こすかを分析します。

一方で、YUKI氏はテクニカル分析を全く無視しているわけではありません。彼の考え方では、テクニカル分析は「エントリーとエグジットのタイミングを計るための補助的なツール」として位置づけられています。ファンダメンタルズ分析によって「どちらの方向に進む可能性が高いか」という大きなシナリオを描き、そのシナリオに沿って、テクニカル分析(サポートラインやレジスタンスライン、移動平均線など)を用いて、より有利な価格でポジションを持つための具体的なタイミングを探ります。

この「ファンダメンタルズで方向性を決め、テクニカルでタイミングを計る」というアプローチは、多くのプロトレーダーが採用している王道的な手法であり、感情的なトレードを排し、論理的な根拠に基づいた取引を実現するための非常に有効な考え方と言えるでしょう。

FX経済研究所が提供するサービス一覧

FX経済研究所は、有料のオンラインサロンを中核としつつ、誰でも無料でアクセスできる複数の情報発信チャネルを運営しています。これにより、ユーザーは自身の学習スタイルや目的に合わせて、最適な方法で情報を得ることができます。ここでは、提供されている主要なサービスを一覧でご紹介します。

| サービス種別 | サービス名 | 主な内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 有料サービス | オンラインサロン | 毎日の相場分析レポート、限定レポート、Q&A、限定ライブ配信、コミュニティ | FX経済研究所の核心となるサービス。体系的かつ継続的にプロの分析を学べる。 |

| 無料コンテンツ | YouTubeチャンネル | 週次の相場解説、ライブ配信、初心者向け解説動画 | 視覚的に分かりやすく、YUKI氏の相場観や人柄に手軽に触れられる。 |

| 無料コンテンツ | 公式ブログ | 詳細なファンダメンタルズ分析記事、トレード戦略、相場コラム | テキストベースでじっくりと深い分析を読みたい人向け。論理的な思考プロセスを学べる。 |

| 無料コンテンツ | X(旧Twitter) | 速報性の高い情報、リアルタイムの相場観、要人発言の要約 | 情報のスピードが速く、日々の相場を追いかける上で非常に役立つ。 |

メインサービス:オンラインサロン

FX経済研究所の活動の根幹をなすのが、DMMオンラインサロンのプラットフォームを利用して運営されている有料のオンラインサロンです。このサロンは、単に情報を受け取るだけでなく、YUKI氏の分析をリアルタイムで追いながら、体系的にファンダメンタルズ分析を学び、実践的なスキルを身につけることを目的としています。

サロン内では、毎日の相場分析レポートやメンバー限定のコンテンツが提供され、YUKI氏に直接質問することも可能です。また、同じ目標を持つメンバー同士が交流できるコミュニティ機能もあり、学習のモチベーションを維持しやすい環境が整っています。具体的なサービス内容については、後の章で詳しく解説します。

無料コンテンツ:YouTubeチャンネル

YUKI氏が運営するYouTubeチャンネル「YUKIのFX経済研究所」は、FX経済研究所の入り口として機能しており、非常に多くの登録者数を誇ります。主なコンテンツは、週末に公開される「週刊 FX相場見通し」です。この動画では、一週間の相場の振り返りと、翌週の注目イベントや主要通貨ペアのシナリオが、チャートと資料を交えながら分かりやすく解説されます。

その他にも、不定期でのライブ配信や、ファンダメンタルズ分析の基礎を解説する初心者向けの動画なども公開されています。YUKI氏の語り口や分析の雰囲気を知るには最適なコンテンツであり、まずはこのYouTubeチャンネルを視聴してみるのがおすすめです。(参照:YouTubeチャンネル「YUKIのFX経済研究所」)

無料コンテンツ:公式ブログ

公式ブログ「FX経済研究所」は、YouTubeよりもさらに踏み込んだ、詳細かつ論理的な分析記事が掲載されるプラットフォームです。特定のテーマ(例:米国のインフレ動向とFRBの金融政策)について深く掘り下げた記事や、YUKI氏自身のトレード戦略、相場に対する哲学などがテキストベースで綴られています。

動画と比べて、自分のペースでじっくりと読み進めることができ、複雑なロジックを理解するのに適しています。過去の記事もアーカイブとして閲覧できるため、ファンダメンタルズ分析の辞書のように活用することも可能です。論理的な文章で思考のプロセスを学びたい人にとっては、非常に価値の高い情報源と言えるでしょう。(参照:FX経済研究所 公式ブログ)

無料コンテンツ:X(旧Twitter)

YUKI氏のX(旧Twitter)アカウントは、情報の速報性に最も優れています。重要な経済指標の結果、各国要人のサプライズ発言、突発的なニュースなど、相場に影響を与えるイベントが発生した際に、リアルタイムに近い形でYUKI氏の見解や分析がポストされます。

また、日々の相場動向に対する短いコメントや、ブログやYouTubeの更新情報なども発信されます。市場の「今」を把握し、YUKI氏のリアルタイムの思考に触れるためには、フォローが欠かせないツールです。無料でありながら、その情報の価値は非常に高く、多くのトレーダーにとって日々の情報収集に不可欠な存在となっています。

これらの無料コンテンツを活用するだけでも、ファンダメンタルズ分析の基礎知識や現在の相場観を十分に得ることが可能です。そして、さらに深く、体系的に学びたいと感じた人が、次のステップとしてオンラインサロンへの加入を検討するという流れが一般的です。

FX経済研究所オンラインサロンの具体的なサービス内容

FX経済研究所の中核をなすオンラインサロンでは、無料コンテンツだけでは得られない、より深く、体系的な情報と学習環境が提供されます。ここでは、サロンメンバーが受けられる具体的なサービス内容を一つずつ詳しく見ていきましょう。

YUKI氏による毎日の相場分析レポート

これがサロンの最もメインとなるコンテンツです。YUKI氏がその日の相場をどのように見ているのか、プロの視点からの詳細な分析レポートが、ほぼ毎日(市場営業日)配信されます。

レポートの主な内容は以下の通りです。

- 前日の海外市場の振り返り: ニューヨーク市場を中心に、どのような出来事があり、為替や株式、金利がどう動いたのかを解説。

- 当日の注目材料: その日に発表が予定されている重要な経済指標や、注目すべき要人発言などをリストアップし、それぞれが相場にどのような影響を与えうるかを事前に考察します。

- 主要通貨ペアの分析とシナリオ: ドル円、ユーロドル、ポンドドルなど、主要な通貨ペアについて、ファンダメンタルズに基づいた現在の状況を分析。その上で、「もし指標がこうなったら、このように動く可能性が高い」「この価格帯を抜けたら、次のターゲットはここ」といった、複数の具体的なシナリオを提示します。

このレポートを毎日読み続けることで、断片的なニュースや指標の情報を、どのように相場のシナリオに結びつけていくのかという、プロの思考プロセスを追体験できます。独学では難しい「情報の文脈付け」を学ぶ上で、非常に価値の高いコンテンツです。

メンバー限定の特別レポート

毎日の相場分析レポートに加えて、不定期で特定のテーマを深掘りした「特別レポート」が配信されます。これは、日々のレポートでは書ききれない、より中長期的で本質的なテーマを扱うものです。

具体例としては、以下のようなテーマが考えられます。

- 「米国大統領選挙が為替相場に与えるアノマリーと今後の展望」

- 「日銀の金融政策正常化に向けたロードマップと円相場の行方」

- 「金(ゴールド)価格と米実質金利の相関関係の徹底解説」

こうしたレポートは、相場の大きな潮流を理解する上で極めて重要です。短期的な値動きの背景にある、より大きな構造を学ぶことで、目先の変動に惑わされない、骨太な相場観を養うことができます。

YUKI氏へ直接質問できるQ&Aコーナー

オンラインサロンでは、メンバーがYUKI氏に直接質問できるQ&Aの機会が設けられています。これは通常、専用の掲示板やフォームを通じて行われます。

「この経済指標の結果をどう解釈すれば良いですか?」「〇〇総裁の発言の真意がよく分かりません」といった、日々の分析で生じた疑問から、「ファンダメンタルズ分析を学ぶ上でおすすめの書籍はありますか?」といった学習方法に関する質問まで、幅広い内容に対応しています。

プロのディーラー経験者に直接質問し、回答を得られる環境は、独学では決して得られない貴重な機会です。他のメンバーの質問とそれに対する回答を見ることも、新たな学びや気づきに繋がります。ただし、後述するように、これは「どの通貨を買えばいいですか?」といった具体的な投資助言を求める場ではない点には注意が必要です。

メンバー限定のライブ配信

YouTubeで行われる一般公開のライブ配信とは別に、サロンメンバーだけが視聴できる限定のライブ配信が定期的に開催されます。

このライブ配信では、リアルタイムで動いているチャートを見ながらYUKI氏が相場解説を行ったり、メンバーから寄せられた質問にその場で回答したりします。テキストのレポートとは異なり、YUKI氏の生の声で、よりニュアンスの富んだ解説を聞くことができるのが特徴です。また、重要な経済指標の発表時などに緊急でライブ配信が行われることもあり、市場の緊張感を共有しながらプロの立ち回り方を学ぶことができます。もちろん、ライブ配信はアーカイブとして残されるため、後から見返すことも可能です。

メンバー同士で交流できるコミュニティ

FX経済研究所のオンラインサロンは、Discordなどのチャットツールを利用したメンバー専用のコミュニティ機能を提供しています。ここでは、YUKI氏からの情報発信だけでなく、メンバー同士が自由に情報交換や意見交換を行うことができます。

- 雑談チャンネル: 日々の相場に関する雑談や情報交換。

- 分析共有チャンネル: メンバーが自身の相場分析やトレードアイデアを共有し、フィードバックを求め合う場。

- 初心者質問チャンネル: FX初心者が気軽に質問できるチャンネル。

孤独になりがちな個人投資家にとって、同じ目標を持つ仲間と繋がれることは、学習のモチベーションを維持する上で大きな助けとなります。他の人の分析に触れることで新たな視点を得たり、自分の考えをアウトプットすることで理解を深めたりと、コミュニティならではのメリットが数多く存在します。

これらのサービスが組み合わさることで、FX経済研究所のオンラインサロンは、単なる情報提供サービスに留まらない、総合的なFX学習プラットフォームとして機能しているのです。

FX経済研究所オンラインサロンの料金

FX経済研究所のオンラインサロンへの参加を検討する上で、最も気になる要素の一つが料金でしょう。学習への投資として、その価値が見合うものかどうかを判断するために、正確な料金情報を把握しておくことが重要です。

FX経済研究所のオンラインサロンは、DMM.comが提供する「DMMオンラインサロン」のプラットフォーム上で運営されています。2024年現在の料金体系は以下の通りです。

| プラン名 | 月額料金(税込) | 入会金 | 支払い方法 |

|---|---|---|---|

| FX経済研究所 | 9,800円 | なし | クレジットカード決済、DMMポイント |

月額料金は9,800円(税込)となっており、入会金などの初期費用はかかりません。この料金で、前述した「毎日の相場分析レポート」「特別レポート」「Q&Aコーナー」「限定ライブ配信」「コミュニティへの参加」といった全てのサービスを利用できます。

この料金を高いと見るか、安いと見るかは人それぞれです。例えば、市販の投資関連書籍が1冊2,000円〜3,000円、有料のセミナーが数万円から数十万円することを考えると、元プロディーラーの詳細な分析に毎日触れ、直接質問もできる環境が月額約1万円で手に入ると捉えれば、コストパフォーマンスは高いと考えることもできます。

一方で、まだFXで利益が出ていない初心者の方や、まずは少額から始めたいと考えている方にとっては、毎月約1万円の固定費は負担に感じられるかもしれません。

重要なのは、この月額料金を単なる「消費」ではなく、自身のトレードスキルを向上させるための「投資」と捉えられるかどうかです。サロンで得られる知識や視点が、将来的にトレードでの損失を減らしたり、利益を増やしたりすることに繋がると確信できるのであれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。

逆に、ただ情報を受け取るだけで満足してしまい、主体的に学ぼうとする姿勢がなければ、料金分の価値を引き出すことは難しくなります。まずはYouTubeやブログなどの無料コンテンツを十分に活用し、YUKI氏の分析スタイルが自分に合っているか、そして有料の情報を得るだけの熱意があるかをじっくり見極めてから、入会を判断するのが賢明なアプローチです。

また、支払いはDMMオンラインサロンのシステムを通じて行われるため、透明性や安全性は確保されています。退会もオンライン上で簡単に手続きできるため、「一度入ったら辞められない」といった心配はありません。(参照:DMMオンラインサロン FX経済研究所 公式ページ)

FX経済研究所の評判と口コミ

FX経済研究所のオンラインサロンへの参加を検討する際、実際に利用している、あるいは利用していた人たちの声は非常に参考になります。ここでは、インターネット上で見られる良い評判と悪い評判を、中立的な立場で整理してご紹介します。

良い評判・口コミ

FX経済研究所に対しては、特にファンダメンタルズ分析の学習価値を評価するポジティブな意見が数多く見られます。

- ファンダメンタルズ分析の理解が飛躍的に深まった

最も多く見られるのが、「なぜ相場が動くのか、その理由が分かるようになった」という声です。独学では難しい経済指標や金融政策の繋がりを、YUKI氏の分かりやすい解説を通じて体系的に理解できる点を高く評価する意見が目立ちます。「これまで点と点だった知識が線で繋がった」「ニュースの裏側を読む力がついた」といった感想は、このサロンの核心的な価値を示していると言えるでしょう。 - プロの相場観や思考プロセスを学べる

元ディーラーであるYUKI氏が、どのような視点で市場を分析し、シナリオを構築しているのかをリアルタイムで学べる点も、高く評価されています。「自分一人では到底たどり着けない視点が得られる」「トレードの判断基準が明確になった」など、プロの思考をトレースすることで、自身のトレードの軸が定まったと感じる人が多いようです。 - 精神的に安定したトレードができるようになった

ファンダメンタルズという明確な根拠を持ってポジションを保有できるようになるため、「短期的な値動きに一喜一憂しなくなった」「自信を持って中長期のトレンドに乗れるようになった」という声も多く聞かれます。根拠のないトレードによる精神的な消耗から解放され、落ち着いて相場と向き合えるようになったという点は、多くのメンバーが感じる大きなメリットのようです。 - コミュニティの存在が心強い

サロン内のコミュニティで、同じ目標を持つ仲間と交流できる点を評価する声も少なくありません。「他の人の分析が参考になる」「分からないことを気軽に質問できる」「一人でトレードしている孤独感が和らいだ」など、学習のモチベーション維持に繋がっている様子がうかがえます。

悪い評判・口コミ

一方で、FX経済研究所に対してネガティブな意見や、期待と異なったという声も存在します。これらは、サロンの特性を理解する上で非常に重要です。

- 月額料金が負担に感じる

前述の通り、月額9,800円という料金設定は、誰にとっても安い金額ではありません。「内容には満足しているが、毎月の支払いが厳しい」「費用対効果を感じられなかった」という意見も見られます。特に、まだFXで安定した利益を上げられていない段階では、この固定費がプレッシャーになる可能性があります。 - すぐに勝てるようになるわけではない

「サロンに入ればすぐに勝てるようになる」と期待して参加したものの、思うような結果が出ずに退会する人もいるようです。FX経済研究所は、あくまで相場分析のスキルを学ぶための「学習の場」であり、必勝法や聖杯を教える場所ではありません。学んだ知識を自身のトレードに活かし、結果に結びつけるまでには、相応の努力と時間が必要です。この点を誤解していると、期待外れに終わる可能性があります。 - テクニカル分析を学びたい人には不向き

サロンのコンテンツはファンダメンタルズ分析が中心です。そのため、「特定のインジケーターの使い方を詳しく知りたい」「チャートパターンの手法を学びたい」といった、純粋なテクニカル分析のノウハウを求めている人にとっては、物足りなさを感じるでしょう。「ファンダメンタルズの話が多く、自分のトレードスタイルと合わなかった」という口コミは、このミスマッチを象徴しています。 - 情報量が多くて消化しきれない

毎日のレポートやライブ配信、コミュニティの投稿など、提供される情報量は膨大です。熱心なメンバーにとってはそれがメリットになりますが、仕事などで忙しい人にとっては「全ての情報を追いかけるのが大変」「情報過多で何から手をつければ良いか分からなくなる」といったデメリットに感じられることもあるようです。

これらの評判から分かるように、FX経済研究所のオンラインサロンは、ファンダメンタルズ分析を主体的に学び、中長期的なスキルアップを目指す人にとっては非常に価値の高いサービスですが、短期的な利益や手軽な手法を求める人には向いていないと言えます。

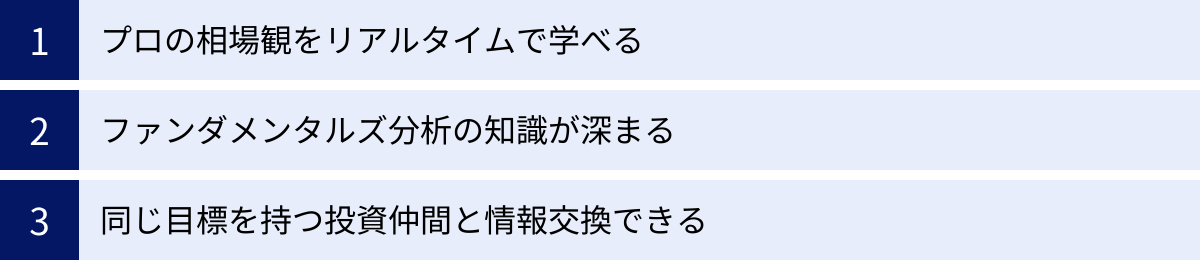

FX経済研究所のオンラインサロンに加入するメリット

これまでのサービス内容や評判を踏まえ、FX経済研究所のオンラインサロンに加入することで得られる具体的なメリットを3つのポイントに絞って解説します。これらのメリットが、ご自身の求めるものと合致するかどうかを考えてみてください。

プロの相場観をリアルタイムで学べる

最大のメリットは、金融のプロフェッショナルである元インターバンクディーラーの思考プロセスに、リアルタイムで触れ続けられることです。

個人投資家が一人で相場と向き合っていると、どうしても視野が狭くなりがちです。目の前のチャートの動きや、断片的なニュースに振り回され、相場の全体像を見失ってしまうことが少なくありません。

しかし、サロンに参加すれば、YUKI氏が日々発信する分析レポートを通じて、「今、市場の最大のテーマは何か」「プロの投資家たちは何に注目しているのか」「このニュースは、為替市場全体にどのような影響を及ぼすのか」といった、一段高い視点からの相場観を常にインプットできます。

これは、単に知識を得るということ以上の価値を持ちます。プロがどのように情報を収集し、整理し、分析し、そして未来のシナリオを構築していくのか。その一連の流れを毎日追体験することで、自然と自分自身の相場分析能力も向上していきます。これは、書籍や一般的なウェブサイトでは決して得られない、生きた教材と言えるでしょう。

ファンダメンタルズ分析の知識が深まる

FXで長期的に勝ち続けるためには、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両輪が不可欠とされています。しかし、多くの個人投資家はテクニカル分析に偏りがちで、ファンダメンタルズ分析は「難しい」「とっつきにくい」と敬遠してしまう傾向があります。

FX経済研究所のサロンは、この独学が困難なファンダメンタルズ分析を、体系的かつ実践的に学ぶための最適な環境を提供します。

- 金融政策: なぜFRBの利上げがドル高に繋がるのか?日銀のYCC(イールドカーブ・コントロール)修正は何を意味するのか?

- 経済指標: 雇用統計のどの項目を見れば良いのか?CPIの結果がなぜ長期金利を動かすのか?

- 需給関係: 貿易収支や経常収支が通貨価値に与える長期的な影響とは?

こうした疑問に対して、YUKI氏のレポートや解説は明確な答えを与えてくれます。日々の学習を積み重ねることで、これまで意味不明だった経済ニュースが、具体的なトレード戦略に結びつく知識へと変わっていくでしょう。この「相場のなぜ?がわかる」という感覚は、トレードにおける自信と安定感に直結します。

同じ目標を持つ投資仲間と情報交換できる

個人でのFXトレードは、非常に孤独な戦いです。自分の判断が正しかったのか、間違っていたのか、誰にも相談できずに一人で悩み、精神的に疲弊してしまうケースは少なくありません。

オンラインサロンに参加する3つ目の大きなメリットは、「コミュニティ」の存在です。サロン内には、同じくファンダメンタルズ分析を学び、トレードスキルの向上を目指す多くの仲間がいます。

専用のコミュニティ(Discordなど)では、以下のようなメリットが期待できます。

- モチベーションの維持: 他のメンバーが熱心に学習している姿を見ることで、「自分も頑張ろう」という意欲が湧いてきます。

- 多様な視点の獲得: 自分では気づかなかった相場の見方や分析の切り口を、他のメンバーの投稿から学ぶことができます。

- 情報収集の効率化: 自分が追いきれなかったニュースや情報を、他のメンバーが共有してくれることがあります。

- 精神的な支え: トレードでうまくいかない時でも、悩みを共有し、励まし合える仲間がいることは、大きな精神的支えとなります。

FXという共通のテーマで繋がった仲間と切磋琢磨できる環境は、学習効果を高めるだけでなく、投資を長く続けていく上での貴重な財産となるはずです。

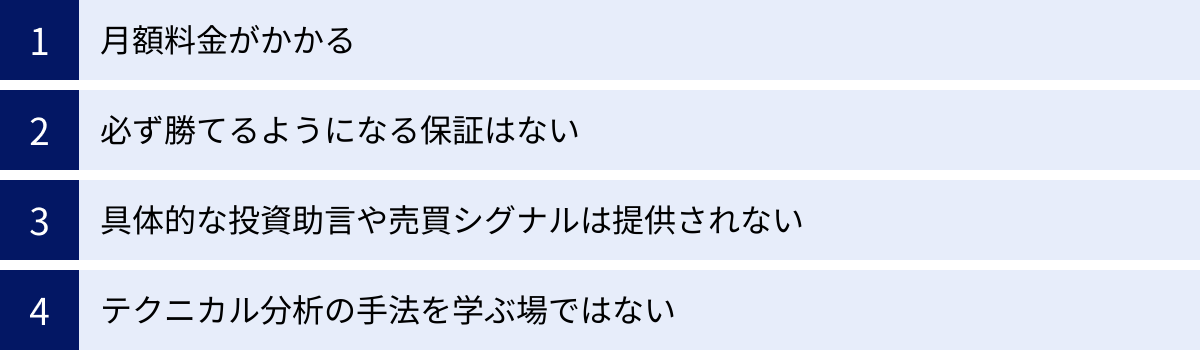

FX経済研究所のオンラインサロンに加入するデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、FX経済研究所のオンラインサロンにはデメリットや事前に理解しておくべき注意点も存在します。これらを正しく認識しておくことで、入会後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐことができます。

月額料金がかかる

最も分かりやすいデメリットは、月額9,800円(税込)という継続的な費用が発生することです。年間で計算すると約12万円にもなるこのコストは、決して無視できる金額ではありません。

この費用を、自身のトレードスキル向上への「投資」として捉え、積極的に学ぶ姿勢がなければ、単なる「浪費」に終わってしまう可能性があります。特に、FXを始めたばかりでまだ資金に余裕がない方や、トレードで利益が出ていない方にとっては、この固定費が精神的なプレッシャーになることも考えられます。

加入を検討する際は、自身の経済状況と照らし合わせ、この投資額に見合うリターン(知識やスキルの向上)を自分が得られるかどうか、冷静に判断する必要があります。

必ず勝てるようになる保証はない

これは非常に重要な注意点です。FX経済研究所のオンラインサロンは、あくまで相場分析の考え方や手法を学ぶための「教育サービス」です。したがって、サロンに参加したからといって、FXで必ず勝てるようになるという保証は一切ありません。

YUKI氏が提供するのは、彼の相場観や分析シナリオであり、それをどのように自身のトレードに活かすかは、最終的にメンバー一人ひとりの判断と責任に委ねられています。学んだ知識を正しく理解し、練習を重ね、自分のトレードスタイルに落とし込んで初めて、成果に繋がる可能性があります。

「サロンに入れば誰でも楽して儲かる」というような、魔法の杖を期待して入会すると、間違いなく失望することになります。主体的に学び、実践し、検証するという能動的な姿勢が不可欠であることを、肝に銘じておく必要があります。

具体的な投資助言や売買シグナルは提供されない

FX経済研究所は、金融商品取引法における「投資助言・代理業」の登録を行っていません。これは、法律上、「今、ドル円を買ってください」「150円で売りましょう」といった、個別の銘柄の売買に関する具体的な指示や助言(いわゆる売買シグナル)を行うことができないことを意味します。

サロンで提供されるのは、あくまで「こういう理由で、今後は円安ドル高方向に進む可能性が高いと考えられる」「このラインを上抜けすれば、次のレジスタンスは〇〇円あたりが意識されそうだ」といった、相場分析や環境認識に関する情報です。

最終的なエントリー、損切り、利益確定の判断は、すべて自分自身で行わなければなりません。「プロの指示通りにトレードしたい」「シグナル配信サービスが欲しい」と考えている方にとって、このサロンは目的と合致しませんので、注意が必要です。

テクニカル分析の手法を学ぶ場ではない

YUKI氏のトレードスタイルはファンダメンタルズ分析を主軸としており、サロンのコンテンツもそれに沿ったものが中心です。テクニカル分析は、あくまで補助的なタイミングを計るツールとして使われるに過ぎません。

そのため、「RSIやMACDの具体的な使い方をマスターしたい」「エリオット波動理論を基礎から学びたい」「特定のチャートパターンだけで勝つ手法が知りたい」といった、テクニカル分析の手法そのものを深掘りして学びたいトレーダーには不向きです。

もちろん、レポートの中でサポートラインやレジスタンスラインといった基本的なテクニカル要素に言及されることはありますが、それがメインの学習テーマになることはありません。自分の学びたいことがテクニカル分析中心である場合は、他のサービスを検討する方が賢明でしょう。

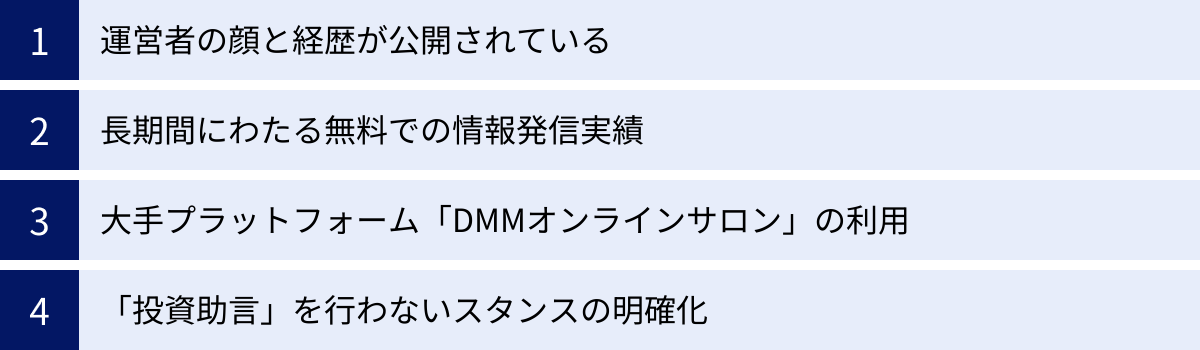

FX経済研究所は怪しい?詐欺の可能性について

FXや投資に関するオンラインサロンや情報商材と聞くと、「高額な料金を請求されるのではないか」「中身のない情報ではないか」「詐欺ではないか」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。特に、過去には悪質なFX関連の商材やセミナーが問題となった経緯もあり、慎重になるのは当然のことです。

では、FX経済研究所についてはどうでしょうか。結論から言えば、FX経済研究所が詐欺的なサービスである可能性は極めて低いと考えられます。その理由は、以下の複数の客観的な事実から論理的に説明できます。

- 運営者の顔と経歴が公開されている

詐欺的なサービスの多くは、運営者の正体が不明瞭であったり、経歴が曖昧であったりするケースがほとんどです。一方で、FX経済研究所の運営者であるYUKI氏は、顔を公開し、証券会社での元ディーラーという検証可能な経歴を明らかにしています。 長期的に信頼されるサービスを構築しようという意思の表れであり、詐欺を目的とする者が取る行動とは考えにくいです。 - 長期間にわたる無料での情報発信実績

YUKI氏は、有料サロンを開始するずっと以前から、YouTubeやブログ、X(旧Twitter)といったプラットフォームで、質の高い情報を無料で発信し続けています。 特にYouTubeチャンネルは数十万人の登録者を抱え、多くの視聴者から支持を得ています。もし内容が伴わない詐欺的なものであれば、これほど長期間にわたり、多くの人々の支持を集め続けることは不可能です。無料コンテンツでその実力と人柄が十分に判断できる点は、非常に高い透明性を示しています。 - 大手プラットフォーム「DMMオンラインサロン」の利用

FX経済研究所のオンラインサロンは、株式会社DMM.comという大手企業が運営するプラットフォーム上で提供されています。DMMオンラインサロンは、開設にあたって独自の審査基準を設けており、明らかに詐欺的な内容や問題のあるサービスは、そもそもサロンを開設することができません。大手企業の審査をクリアし、そのプラットフォーム上で運営されているという事実は、サービスとしての信頼性を大きく担保しています。 決済や退会手続きもDMMのシステムを通じて行われるため、金銭的なトラブルのリスクも低いと言えます。 - 「投資助言」を行わないスタンスの明確化

前述の通り、FX経済研究所は「必ず儲かる」「シグナル通りにやれば勝てる」といった誇大広告を行わず、法律を遵守し、具体的な投資助言を行わないスタンスを明確にしています。 提供するのはあくまで相場分析という「学習コンテンツ」であり、最終的な投資判断は自己責任であることを一貫して伝えています。これは、無責任な勧誘で資金を集めようとする詐欺サービスとは全く異なる、誠実な運営姿勢です。

これらの理由から、FX経済研究所は「怪しいサービス」や「詐欺」とは一線を画す、真っ当な投資教育サービスであると判断できます。もちろん、サービス内容が自分に合うかどうか、料金に見合う価値を感じるかどうかは別問題ですが、その運営の健全性や信頼性については、過度に心配する必要はないでしょう。

FX経済研究所のオンラインサロンはどんな人におすすめ?

これまでの情報を総合すると、FX経済研究所のオンラインサロンが、どのような人に適しており、逆のどのような人には適していないのかが明確になります。ご自身がどちらのタイプに当てはまるか、確認してみましょう。

サロンへの加入がおすすめな人

以下のような目的や課題意識を持っている方にとって、FX経済研究所のサロンは非常に有益な学習環境となる可能性が高いです。

- ファンダメンタルズ分析をゼロから体系的に学びたい人

「何から手をつけて良いか分からない」という初心者の方でも、毎日のレポートや解説を通じて、実践的な形でファンダメンタルズの基礎から応用までを学ぶことができます。 - テクニカル分析だけでのトレードに限界を感じている人

「テクニカル指標は機能する時としない時がある」「大きなトレンドに逆らって何度も損切りしてしまう」といった悩みを抱えている中級者の方にとって、ファンダメンタルズという新たな視点は、トレードの精度を大きく向上させるブレークスルーになる可能性があります。 - 中長期的な視点でトレードの軸を構築したい人

短期的な値動きに振り回されるのではなく、数週間から数ヶ月単位の大きな流れを捉え、自信を持ってポジションを保有したいと考えている方。YUKI氏の分析スタイルは、まさにこの中長期トレードに最適化されています。 - 経済ニュースの裏側を読み解く力をつけたい人

日々のニュースや経済指標が、なぜ、どのように為替相場に影響を与えるのか、そのメカニズムを深く理解したいという知的好奇心の強い方。 - 同じ目標を持つ投資仲間と切磋琢磨したい人

孤独なトレード環境から抜け出し、コミュニティに参加して情報交換や議論をしながら、学習のモチベーションを高めたい方。

サロンへの加入がおすすめできない人

一方で、以下のような考え方やスタイルを持つ方には、このサロンはミスマッチとなる可能性が高いため、加入は慎重に検討するべきです。

- 具体的な売買シグナルや指示が欲しい人

「とにかく楽して儲けたい」「プロにエントリーから決済まで全て指示してほしい」と考えている方。このサロンは投資助言を行う場ではないため、目的を達成できません。 - 数秒〜数分で取引を完結させるスキャルピングがメインの人

スキャルピングは、ごくわずかな値動きを狙うため、ファンダメンタルズよりも瞬時の判断や板情報、短期的なテクニカルが重視されます。サロンで学ぶ中長期的な分析は、直接的なトレード手法にはなりにくいでしょう。 - テクニカル分析の手法そのものを深く学びたい人

「移動平均線のゴールデンクロスだけで勝つ方法」「一目均衡表の雲の抜け方」といった、特定のテクニカル手法の専門家になりたい方。サロンの主眼はそこにはありません。 - 学習にお金や時間をかけたくない人

月額料金を払うことや、毎日レポートを読んで学習する時間を確保することに抵抗がある方。主体的な学習意欲がなければ、費用対効果は得られません。

ご自身のトレードスタイルや学習目標を客観的に見つめ直し、FX経済研究所が提供する価値と合致するかどうかを判断することが、有意義な投資学習への第一歩となります。

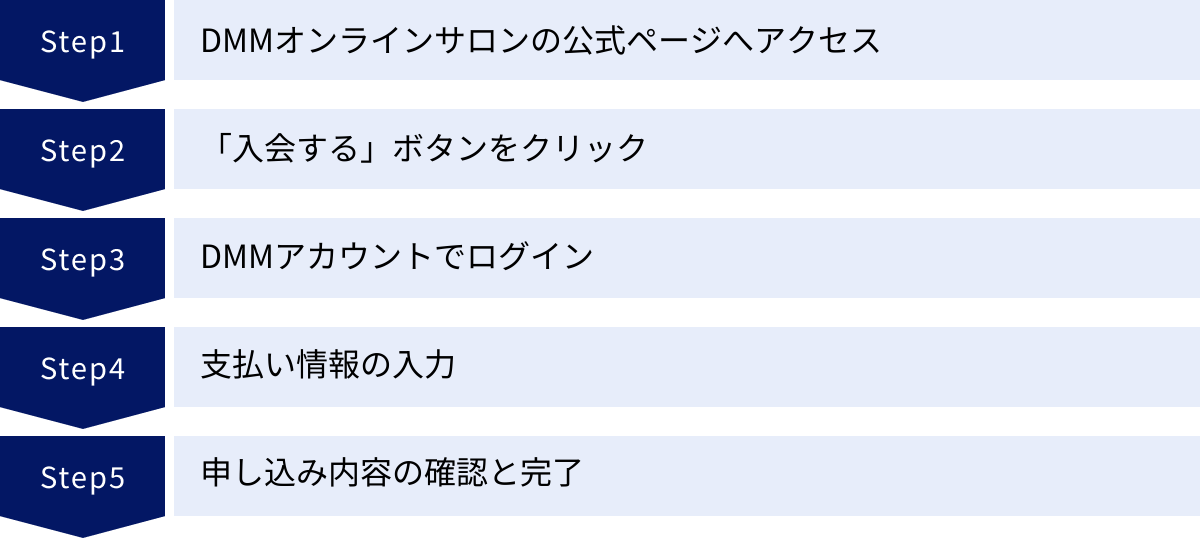

FX経済研究所オンラインサロンへの入会・退会方法

FX経済研究所のオンラインサロンへの入会や退会は、DMMオンラインサロンのプラットフォーム上で簡単に行うことができます。手続きの流れを事前に把握しておけば、安心して利用を開始できます。

入会方法

入会手続きは、いくつかの簡単なステップで完了します。

- DMMオンラインサロンの公式ページへアクセス

まずは、Web検索などで「DMMオンラインサロン FX経済研究所」と検索し、公式のサロン紹介ページにアクセスします。サービス内容や料金などを再度確認しましょう。 - 「入会する」ボタンをクリック

ページ内にある「入会する」ボタンをクリックします。 - DMMアカウントでログイン

DMM.comのサービスを利用するためには、DMMアカウントが必要です。すでにアカウントを持っている場合はログインします。持っていない場合は、このタイミングで無料の会員登録を行います。メールアドレスやパスワードなどを設定するだけの簡単な手続きです。 - 支払い情報の入力

サロンの月額料金を支払うためのクレジットカード情報を入力します。利用できるカードブランドはVISA、JCB、American Express、Diners Clubです。また、DMMポイントでの支払いも可能です。 - 申し込み内容の確認と完了

最後に、申し込み内容(プラン、料金など)を確認し、規約に同意して手続きを完了させます。

入会手続きが完了すると、DMMから確認メールが届きます。その後、サロン内のコンテンツ(レポートやコミュニティなど)にアクセスできるようになります。通常、コミュニティツールとしてDiscordが使われているため、別途Discordのアカウント作成と連携作業が必要になる場合がありますが、その手順についても分かりやすく案内されます。

退会方法

退会手続きも、オンライン上でいつでも簡単に行うことができます。いわゆる「引き止め」のような煩わしい手続きは一切ありません。

- DMMオンラインサロンにログイン

自身のDMMアカウントでDMMオンラインサロンにログインします。 - マイページ(入会中サロン一覧)にアクセス

サイトの上部メニューなどから、自身が入会しているサロンの一覧ページに移動します。 - 「FX経済研究所」の退会手続きへ

「FX経済研究所」の項目にある「退会する」や「詳細ページへ」といったボタンから、退会手続きのページに進みます。 - 退会手続きの実行

画面の指示に従って、退会理由などを(任意で)選択し、退会手続きを完了させます。

【退会時の注意点】

- 退会手続きは、次回更新日の前日までに行う必要があります。 DMMオンラインサロンの決済は月ごとの自動更新です。例えば、毎月1日の更新の場合、前月の末日までに退会手続きを完了しないと、翌月分の料金が課金されてしまいます。自身の更新日はマイページで確認できます。

- 月の途中で退会しても、日割りでの返金はありません。 ただし、退会手続き後も、次回の更新日まではサロンのコンテンツを閲覧することができます。

このように、入会も退会もユーザーが自身のタイミングで簡単に行えるシステムになっているため、安心してサービスを試すことができます。(参照:DMMオンラインサロン ヘルプセンター)

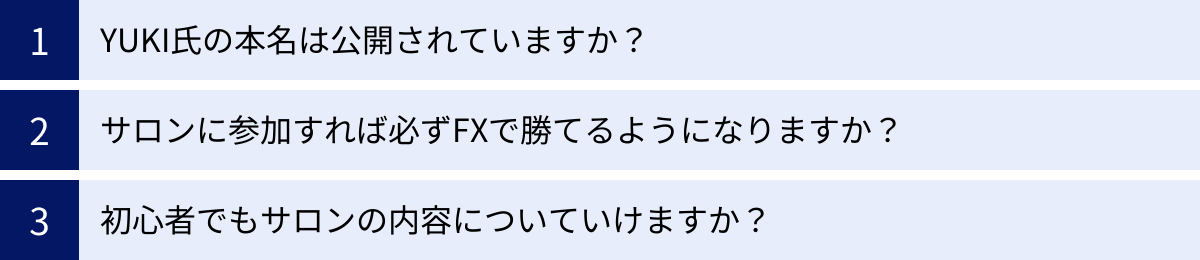

FX経済研究所に関するよくある質問

最後に、FX経済研究所に関して多くの人が抱くであろう疑問点について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

YUKI氏の本名は公開されていますか?

いいえ、YUKI氏の本名は公開されていません。

YUKIという名前は活動名(ハンドルネーム)です。金融業界の情報発信者においては、本名を公開せずに活動することは珍しくありません。これは、プライバシーの保護や、発信内容の客観性を保つためなどの理由によるものと考えられます。経歴や顔は公開されているため、信頼性という点では十分に担保されていると言えるでしょう。

サロンに参加すれば必ずFXで勝てるようになりますか?

いいえ、必ず勝てるようになるという保証は一切ありません。

本記事で繰り返し述べている通り、FX経済研究所は投資の学習プラットフォームであり、投資助言サービスやシグナル配信サービスではありません。サロンで提供されるのは、あくまで相場分析の考え方や知識です。

学んだ内容をどのように自身のトレードに活かし、結果に繋げるかは、メンバー一人ひとりの理解度、努力、そして実践にかかっています。投資の最終的な判断と責任は、すべて自分自身にあるという原則を理解しておくことが重要です。

初心者でもサロンの内容についていけますか?

学習意欲があれば、初心者でも十分についていくことは可能です。

YUKI氏の解説は、専門的な内容を含みつつも、なぜそうなるのかという理由や背景から丁寧に説明されることが多いため、初心者でも理解しやすいように配慮されています。

ただし、最低限のFX用語(例:pips、レバレッジ、ロング、ショートなど)や、チャートの基本的な見方(ローソク足など)は事前に学んでおくと、よりスムーズに内容を吸収できるでしょう。

最も重要なのは、分からないことをそのままにせず、自分で調べたり、コミュニティで質問したりする主体的な学習姿勢です。最初は難しく感じても、毎日のレポートを読み続けることで、徐々に理解が深まっていくはずです。サロン内には初心者向けの質問チャンネルが用意されていることも多く、積極的に活用することが推奨されます。

まとめ

本記事では、YUKI氏が運営する「FX経済研究所」について、その概要からサービス内容、料金、評判、メリット・デメリットに至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、記事全体の要点をまとめます。

- FX経済研究所は、元証券ディーラーのYUKI氏が運営する、ファンダメンタルズ分析を主軸としたFX学習プラットフォームです。

- 中核サービスであるオンラインサロンでは、月額9,800円(税込)で、毎日の相場分析レポート、限定ライブ配信、Q&A、コミュニティ参加などのサービスが提供されます。

- サロンに参加する最大のメリットは、「プロの相場観をリアルタイムで学べること」「ファンダメンタルズ分析の知識が深まること」「投資仲間と交流できること」の3点です。

- 一方で、「月額料金がかかること」「必ず勝てる保証はないこと」「売買シグナルは提供されないこと」といったデメリットや注意点も存在します。

- 運営者の経歴や情報発信の実績、大手プラットフォームの利用などから、詐欺的なサービスである可能性は極めて低く、信頼性の高い投資教育サービスと言えます。

結論として、FX経済研究所は、「短期的なシグナルを求めるのではなく、相場を動かす本質的な要因を学び、中長期的な視点でトレードスキルを身につけたい」と考えるトレーダーにとって、非常に価値のある選択肢です。

もしあなたが、テクニカル分析だけのトレードに限界を感じていたり、経済ニュースの裏側を読み解く力をつけたいと本気で考えているのであれば、まずはYouTubeやブログなどの無料コンテンツから触れてみてはいかがでしょうか。その上で、YUKI氏の分析スタイルが自分に合うと感じたならば、オンラインサロンへの参加を検討してみることをおすすめします。