FX(外国為替証拠金取引)の世界では、数多くのテクニカル指標がトレーダーの意思決定をサポートするために利用されています。その中でも、世界中のトレーダーから絶大な支持を集め、多くの取引プラットフォームで標準搭載されているのが「ボリンジャーバンド」です。

ボリンジャーバンドは、相場の勢いや方向性、変動の大きさ(ボラティリティ)を視覚的に一目で把握できるため、初心者からプロのトレーダーまで幅広く活用されています。その最大の魅力は、トレンドの発生を捉える「順張り」と、相場の反転を狙う「逆張り」の両方の戦略で活用できる汎用性の高さにあります。

しかし、多機能であるがゆえに、「どのように見れば良いのかわからない」「順張りと逆張りの使い分けが難しい」「だましが多くて勝てない」といった悩みを抱えるトレーダーが多いのも事実です。

この記事では、ボリンジャーバンドの基本的な仕組みから、具体的なトレード手法、実践で役立つ注意点まで、FX初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。ボリンジャーバンドの本質を理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すことで、あなたのトレード戦略はより洗練され、根拠のあるものへと進化するでしょう。

目次

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは、1980年代初頭にアメリカの投資家でありテクニカル分析家であるジョン・A・ボリンジャー氏によって開発されたテクニカル指標です。移動平均線とその上下に値動きの幅を示す線を加えたもので、統計学で用いられる「標準偏差(σ:シグマ)」の考え方を応用しているのが最大の特徴です。

この指標の目的は、現在の価格が過去の価格と比較して相対的に高いのか、それとも安いのかを判断することにあります。価格の大部分はバンドの内側に収まるという統計的な性質を利用して、相場のボラティリティ(変動率)やトレンドの方向性、さらには将来の価格変動の可能性を探ることができます。

ボリンジャーバンドは、トレンドの発生や終焉、相場の過熱感などを視覚的に捉えやすく、多くのトレーダーにとって不可欠なツールとなっています。その構造は非常にシンプルでありながら、奥深い分析が可能です。

ボリンジャーバンドを構成する3つの線

ボリンジャーバンドは、中心に位置する「ミッドバンド」と、その上下に描かれる合計2本の「バンド(±1σ、±2σ、±3σなど)」という、主に3種類の線で構成されています。これらの線が一体となって、現在の相場状況を映し出す鏡の役割を果たします。

| バンドの種類 | 構成要素 | 役割 |

|---|---|---|

| ミッドバンド | 単純移動平均線 (SMA) | 相場の中心的な価格トレンドを示す |

| アッパーバンド | ミッドバンド + (標準偏差 × n) | 価格の上値抵抗線の目安 |

| ロワーバンド | ミッドバンド – (標準偏差 × n) | 価格の下値支持線の目安 |

※ nは偏差の倍率で、一般的には2が使われます。

これらの各線が持つ意味を正確に理解することが、ボリンジャーバンドを使いこなすための第一歩です。

ミッドバンド(中心線)

ボリンジャーバンドの中央を走る線は「ミッドバンド」と呼ばれ、その正体は単純移動平均線(Simple Moving Average、SMA)です。通常、期間は「20」に設定されることが多く、これは過去20本分のローソク足の終値の平均値を結んだ線であることを意味します。

ミッドバンドは、相場の大まかな方向性を示す基本的なトレンドラインとして機能します。

- ミッドバンドが上向き: 上昇トレンドが発生している可能性を示唆します。

- ミッドバンドが下向き: 下降トレンドが発生している可能性を示唆します。

- ミッドバンドが横ばい: レンジ相場(方向感のない持ち合い相場)であることを示唆します。

また、ミッドバンドはトレンド相場において、押し目買いや戻り売りの目安としても利用されます。例えば、上昇トレンド中に価格が一時的に下落してミッドバンドにタッチした場面は、絶好の買い場(押し目買い)となることがあります。逆に、下降トレンド中に価格が一時的に上昇してミッドバンドにタッチした場合は、売り場(戻り売り)の候補となります。ミッドバンドは、ボリンジャーバンド全体の基準となる、いわば背骨のような存在です。

±1σ(シグマ)

「σ(シグマ)」とは、統計学における標準偏差(Standard Deviation)を表す記号です。標準偏差は、データのばらつきの度合いを示す指標であり、ボリンジャーバンドでは価格の変動幅(ボラティリティ)を測定するために使われます。

±1σのラインは、ミッドバンド(20期間単純移動平均線)から、過去20期間の価格の標準偏差1つ分だけ上下に離れた位置に描画されます。

- +1σ(プラスいちシグマ): ミッドバンド + 1 × 標準偏差

- -1σ(マイナスいちシグマ): ミッドバンド – 1 × 標準偏差

±1σのバンドは、比較的緩やかなトレンドやレンジ相場での値動きの範囲を示すことが多いです。上昇トレンドが強い場合は、価格が+1σと+2σの間で推移し、-1σにタッチすることなく上昇を続けることがあります。逆に、下降トレンドが強い場合は、-1σと-2σの間で推移します。

価格がミッドバンドから±1σの範囲内で動いているときは、相場に明確な方向性がなく、比較的落ち着いた状態であると解釈できます。

±2σ(シグマ)

±2σのラインは、ボリンジャーバンドにおいて最も一般的に使用され、重視される線です。ミッドバンドから標準偏差2つ分だけ上下に離れた位置に描画されます。

- +2σ(プラスにシグマ): ミッドバンド + 2 × 標準偏差

- -2σ(マイナスにシグマ): ミッドバンド – 2 × 標準偏差

後述する統計的な確率に基づき、価格がこの±2σのバンドにタッチしたとき、相場は「買われすぎ」または「売られすぎ」の状態にあると判断され、価格が反転する可能性が高いと考えられます。この性質を利用して、逆張り戦略の目安として使われることが非常に多いです。

- 価格が+2σにタッチ: 買われすぎと判断し、売り(ショート)を検討するサイン。

- 価格が-2σにタッチ: 売られすぎと判断し、買い(ロング)を検討するサイン。

ただし、これはあくまでレンジ相場において有効な考え方です。強いトレンドが発生している(バンドウォーク)場合は、価格が±2σに張り付いたまま動き続けるため、安易な逆張りは大きな損失に繋がる危険性があります。

±3σ(シグマ)

±3σのラインは、ミッドバンドから標準偏差3つ分も離れた位置に描画される、最も外側のバンドです。

- +3σ(プラスさんシグマ): ミッドバンド + 3 × 標準偏差

- -3σ(マイナスさんシグマ): ミッドバンド – 3 × 標準偏差

価格がこの±3σのバンドに到達することは非常に稀であり、到達した場合は相場が極端な過熱状態にあることを示唆します。これは、重要な経済指標の発表や予期せぬニュースなどによって、市場がパニック的な動きを見せている状態であることが多いです。

そのため、±3σへのタッチは、±2σよりもさらに強力な逆張りのシグナルとして捉えることができます。しかし、それだけ強い勢いが生まれている証拠でもあるため、反転を狙う際には細心の注意が必要です。また、トレンドが極めて強い場合には、±3σに沿ってバンドウォークが発生することもあり、その場合はトレンドフォローの絶好の機会と捉えることもできます。

価格が各バンド内に収まる確率

ボリンジャーバンドが多くのトレーダーに信頼されている根拠は、その背景にある統計学の正規分布の考え方にあります。正規分布とは、平均値を中心に左右対称な釣鐘型の分布のことで、多くの自然現象や社会現象がこの分布に従うとされています。

為替レートの変動が正規分布に従うと仮定した場合、価格が各バンド(標準偏差の範囲)内に収まる確率は、理論上以下のようになります。

| バンドの範囲 | 価格がその範囲内に収まる確率 | 価格がその範囲外に出る確率 |

|---|---|---|

| ±1σ | 約68.3% | 約31.7% |

| ±2σ | 約95.4% | 約4.6% |

| ±3σ | 約99.7% | 約0.3% |

この表が示す最も重要なポイントは、「価格の約95.4%は±2σの範囲内に収まる」という点です。言い換えれば、価格が±2σのラインを超える確率は、わずか4.6%程度しかないということになります。この統計的な優位性こそが、「価格が±2σにタッチしたら、いずれバンドの内側に戻ってくるだろう」という逆張り戦略の理論的根拠となっているのです。

同様に、±3σの範囲内に価格が収まる確率は約99.7%です。つまり、価格が±3σを超えることは極めて稀な現象(1000回に3回程度)であり、もし超えた場合は非常に強い反発が期待できる、あるいは異常なトレンドが発生していると解釈できます。

ただし、この確率はあくまで理論値であり、実際の相場が常に正規分布に従うわけではないという点は絶対に忘れてはなりません。特に、強いトレンドが発生している相場では、価格は平気で±2σのバンドを超えて推移し続けます。この理論を過信せず、相場環境を正しく認識することが、ボリンジャーバンドを使いこなす上で極めて重要です。

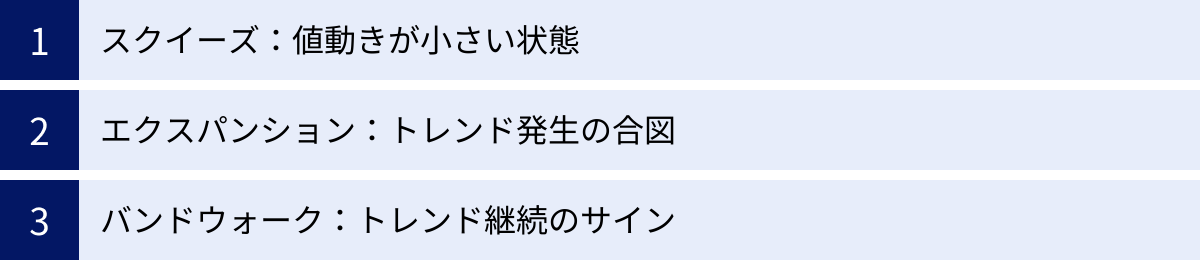

ボリンジャーバンドの基本的な見方

ボリンジャーバンドは、単にラインにタッチしたかどうかを見るだけでなく、バンド全体の形状の変化を観察することが極めて重要です。バンドの幅や傾きは、市場のボラティリティやトレンドの強さを雄弁に物語っています。ここでは、代表的な3つの形状「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」について詳しく解説します。

スクイーズ:値動きが小さい状態

「スクイーズ(Squeeze)」とは、英語で「絞る」という意味で、ボリンジャーバンドの上下のバンド幅が極端に狭くなった状態を指します。これは、相場のボラティリティ(価格変動率)が著しく低下していることを示しています。

値動きが小さくなり、トレーダーの多くが様子見ムードになっている状態です。ローソク足も小さくなり、ミッドバンドもほぼ横ばいで推移します。このスクイーズの状態は、しばしば「嵐の前の静けさ」と表現されます。なぜなら、エネルギーが凝縮されている状態であり、この後、上下どちらかに大きな価格変動が起こる前兆であることが非常に多いからです。

- スクイーズの見分け方: 上下の±2σバンドの間隔が、過去と比較して明らかに狭くなっている状態。バンドがまるで1本の線に収束していくように見えます。

- 発生しやすい場面:

- 重要な経済指標(米国の雇用統計など)の発表前

- 主要な市場が休日で、取引参加者が少ない時間帯

- 長いトレンド相場が終わった後の調整局面

スクイーズを発見したら、すぐに取引を仕掛けるのではなく、「次にどちらの方向に大きく動くか」を待つのが賢明です。この静かな状態が長ければ長いほど、その後に発生するトレンドは大きくなる傾向があります。スクイーズは、次の大きなトレードチャンスを準備するための重要なサインと捉えましょう。

エクスパンション:トレンド発生の合図

「エクスパンション(Expansion)」は「拡大」「膨張」を意味し、スクイーズの状態から一転して、ボリンジャーバンドの幅が急激に広がっていく状態を指します。これは、スクイーズ中に溜め込まれたエネルギーが解放され、ボラティリティが急上昇し、強いトレンドが発生したことを示す非常に重要なサインです。

- エクスパンションの見分け方: スクイーズの後、上下のバンドがラッパのように大きく開いていく形状。ローソク足が上下どちらかのバンドを突き破り、バンドの拡大と共に一方向に強く動き始めます。

- 上昇トレンドのエクスパンション: 価格が+2σバンドを上抜け、アッパーバンドが急角度で上向きに、ロワーバンドが下向き(または横ばい)に開いていきます。

- 下降トレンドのエクスパンション: 価格が-2σバンドを下抜け、ロワーバンドが急角度で下向きに、アッパーバンドが上向き(または横ばい)に開いていきます。

エクスパンションは、トレンドフォロー戦略(順張り)における絶好のエントリーシグナルとなります。スクイーズを確認した後にエクスパンションが発生したら、その方向に素直についていくことで、大きな利益を狙うことができます。

ただし、エクスパンションが始まったかのように見えて、すぐにバンドが収縮してしまう「だまし」も存在します。そのため、ローソク足が明確にバンドをブレイクし、その後の足もブレイクした方向に伸びていくことを確認してからエントリーするなど、慎重な判断が求められます。エクスパンションの初動を捉えることが、トレンド相場で成功する鍵となります。

バンドウォーク:トレンド継続のサイン

「バンドウォーク(Band Walk)」は、エクスパンションによって発生したトレンドが非常に強い勢いで継続している状態を示す現象です。その名の通り、ローソク足がまるでバンドの上を歩くかのように、±2σ(時には±3σ)のラインに沿って推移し続けます。

- 上昇トレンドのバンドウォーク: ローソク足が+2σと+1σの間、あるいは+2σラインに張り付くようにして上昇を続けます。この間、価格はミッドバンドにすらタッチしません。

- 下降トレンドのバンドウォーク: ローソク足が-2σと-1σの間、あるいは-2σラインに沿って下降を続けます。

バンドウォークは、「トレンドが極めて強く、継続性が高い」ことを示唆する最も分かりやすいサインの一つです。この状態の時に、「そろそろ反転するだろう」と安易に逆張りを仕掛けるのは非常に危険です。価格は統計的な確率(95.4%)を無視してバンドの外側で推移し続けるため、逆張りトレーダーは大きな損失を被る可能性が高くなります。

むしろ、バンドウォークは順張りトレーダーにとって、利益を最大限に伸ばすための絶好の機会です。既にポジションを持っている場合は、バンドウォークが継続している限りは保有し続けるのが基本戦略となります。

バンドウォークの終わりは、ローソク足が±2σのバンドから明確に離れ、バンドの内側に戻ってきた時や、ミッドバンドを割り込んだ時などがサインとなります。バンドウォークの発生中は順張り、終了の兆候が見えたら利益確定、という流れを徹底することが重要です。

ボリンジャーバンドを使った順張り手法

順張り(トレンドフォロー)は、相場の大きな流れに乗って利益を狙う王道のトレードスタイルです。ボリンジャーバンドは、この順張りのエントリータイミングや利益確定の判断に非常に役立ちます。ここでは、代表的な2つの順張り手法を具体的に解説します。

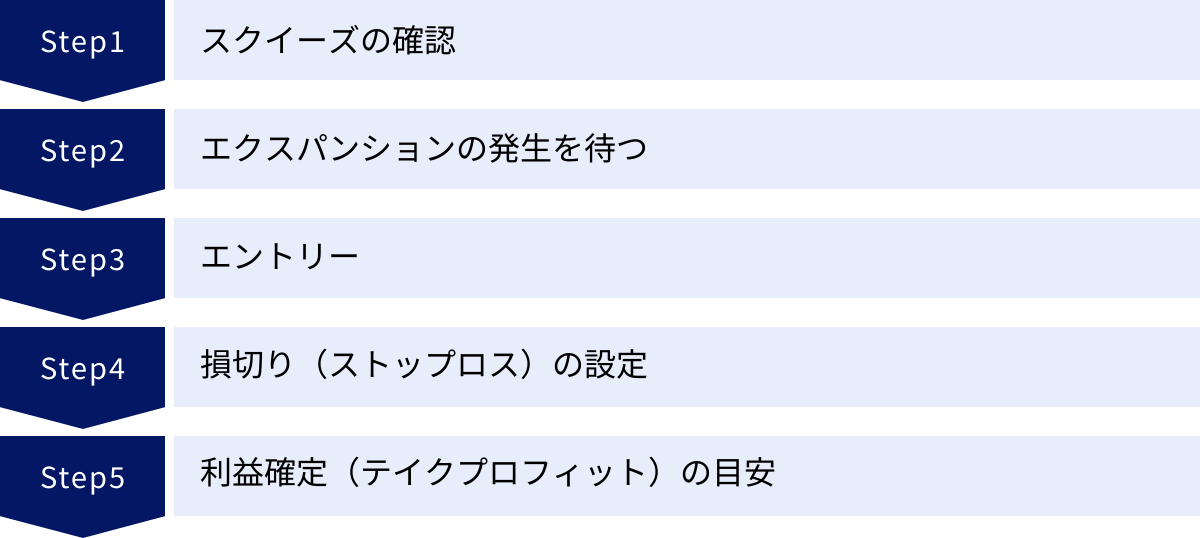

スクイーズからのエクスパンションを狙う

これは、ボリンジャーバンドを使った最も有名で強力な順張り手法の一つです。「静(スクイーズ)」から「動(エクスパンション)」への転換点を狙うことで、トレンドの初動を捉え、大きな値幅を獲得することを目指します。

【トレード手順】

- スクイーズの確認: まず、日足や4時間足などの上位足で現在の相場環境を確認し、ボリンジャーバンドの幅が十分に狭まっている「スクイーズ」状態であることを見つけます。この段階ではまだエントリーしません。

- エクスパンションの発生を待つ: スクイーズの後、バンド幅が拡大し始め、ローソク足が±2σのバンドを明確にブレイクするのを待ちます。

- 買い(ロング)の場合: ローソク足の実体が+2σを明確に上抜けて、そのローソク足が確定したタイミングがエントリー候補となります。

- 売り(ショート)の場合: ローソク足の実体が-2σを明確に下抜けて、そのローソク足が確定したタイミングがエントリー候補となります。

- エントリー: 上記の条件を満たしたら、トレンドの方向へエントリーします。

- 損切り(ストップロス)の設定:

- 買いエントリーの場合、ミッドバンドや-2σの少し下など、明確なサポートラインに設定します。ブレイクが「だまし」であった場合に、損失を限定するためです。

- 売りエントリーの場合、ミッドバンドや+2σの少し上などに設定します。

- 利益確定(テイクプロフィット)の目安:

- 価格が反対側のバンド(買いなら-2σ、売りなら+2σ)にタッチした時。

- バンドウォークが終了し、ローソク足が±2σの内側に戻ってきた時。

- RSIやMACDなどの他の指標で、トレンドの勢いの衰えを示すサインが出た時。

【具体例(架空)】

ドル円の1時間足チャートで、ボリンジャーバンドが数時間にわたって非常に狭い幅で推移(スクイーズ)していました。その後、大きな陽線が出現し、+2σのラインを終値で明確に上抜けました。同時にバンド幅も急拡大(エクスパンション)を開始したため、その陽線の確定をもって買いでエントリーします。損切りはミッドバンドの少し下に設定。その後、価格は+2σに沿ってバンドウォークを開始し、数時間上昇を続けました。最終的に、価格が+2σから離れ、陰線が出現してミッドバンド方向へ下落し始めたところで利益を確定しました。

この手法のメリットは、トレンドの発生源を捉えるため、成功すれば大きな利益が期待できる点です。一方で、ブレイクが「だまし」に終わるリスクもあるため、損切りの設定は必須です。

バンドウォークに乗る

スクイーズからのエクスパンションというトレンドの初動を逃してしまった場合でも、諦める必要はありません。発生したトレンドが強ければ、価格は「バンドウォーク」という形で継続します。この継続中の強いトレンドに途中から乗るのが、この手法です。

【トレード手順】

- バンドウォークの確認: まず、価格が±2σに沿って推移する「バンドウォーク」が発生していることを確認します。上昇トレンドであれば+2σ、下降トレンドであれば-2σに注目します。

- 押し目・戻りを待つ: 強いトレンド中でも、価格は一直線には動きません。一時的な調整(押し目・戻り)が発生します。

- 上昇トレンドの場合(押し目買い): バンドウォーク中に価格が一時的に下落し、ミッドバンドや+1σのラインまで近づいたタイミングを狙います。これらのラインがサポートとして機能し、再度上昇に転じる可能性が高いポイントです。

- 下降トレンドの場合(戻り売り): バンドウォーク中に価格が一時的に上昇し、ミッドバンドや-1σのラインまで近づいたタイミングを狙います。

- エントリー: サポート/レジスタンスラインで価格が反発したことを確認して、トレンドの方向へエントリーします。例えば、押し目買いの場合は、ミッドバンドで下ヒゲの長い陽線が出現した、などのプライスアクションを確認すると、より精度が高まります。

- 損切り(ストップロス)の設定:

- 押し目買いの場合、ミッドバンドを明確に下抜けたあたりに設定します。ミッドバンドを割れるということは、トレンドの勢いが弱まった、あるいは転換した可能性を示唆するためです。

- 戻り売りの場合、ミッドバンドを明確に上抜けたあたりに設定します。

- 利益確定(テイクプロフィット)の目安:

- バンドウォークが明らかに終了したと判断できる時(例:±2σから大きく離れる、反対側のバンドにタッチする)。

- あらかじめ決めておいたリスクリワード比率に到達した時。

この手法は、既にトレンドの方向が明確になっているため、初心者でも比較的取り組みやすいというメリットがあります。ただし、トレンドの終盤でエントリーしてしまうと、すぐに反転して損失を被るリスクもあります。そのため、MACDなどでトレンドの勢いを確認したり、上位足の方向性と一致しているかを確認したりすることが重要です。

ボリンジャーバンドを使った逆張り手法

逆張り(カウンタートレード)は、相場の過熱感や行き過ぎた動きからの反転を狙う手法です。ボリンジャーバンドの「価格の95.4%は±2σの範囲内に収まる」という統計的な性質を利用することで、精度の高い逆張りが可能になります。ただし、順張りに比べて難易度が高いため、慎重な判断が求められます。

±2σや±3σでの反発を狙う

これは、ボリンジャーバンドの逆張り手法として最も基本的なものです。相場が行き過ぎた状態から、平均的な水準(ミッドバンド)へ回帰する動きを狙います。この手法が最も機能するのは、トレンドがなく、一定の範囲で価格が上下する「レンジ相場」です。

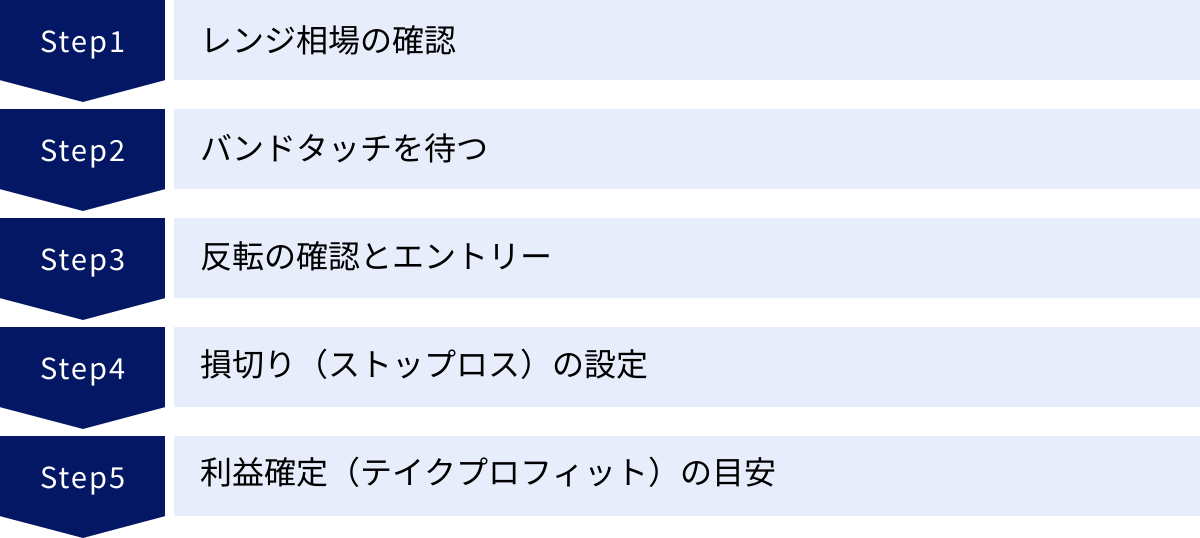

【トレード手順】

- レンジ相場の確認: まず、ボリンジャーバンドが横ばい〜緩やかな傾きで、バンド幅も比較的安定している「レンジ相場」であることを確認します。エクスパンションやバンドウォークが発生しているトレンド相場では、この手法は使ってはいけません。

- バンドタッチを待つ:

- 売り(ショート)の場合: 価格が上昇し、+2σまたは+3σのラインにタッチ、もしくは少し突き抜ける(オーバーシュート)のを待ちます。

- 買い(ロング)の場合: 価格が下落し、-2σまたは-3σのラインにタッチ、もしくは突き抜けるのを待ちます。

- 反転の確認とエントリー: バンドにタッチした瞬間にエントリーするのは非常に危険です。そのままバンドウォークに移行する可能性があるからです。必ず、価格が反転し、バンドの内側に戻ってきたことを確認してからエントリーします。

- 売りエントリーの例:+2σにタッチした後、長い上ヒゲを持つ陰線が出現し、終値が+2σの内側で確定したタイミング。

- 買いエントリーの例:-2σにタッチした後、長い下ヒゲを持つ陽線が出現し、終値が-2σの内側で確定したタイミング。

- 損切り(ストップロス)の設定:

- 売りエントリーの場合、直近の高値(+2σをタッチした時の高値)の少し上に設定します。

- 買いエントリーの場合、直近の安値(-2σをタッチした時の安値)の少し下に設定します。

- 逆張りはトレンドに逆らう行為なので、損切りは浅く、厳格に設定することが極めて重要です。

- 利益確定(テイクプロフィット)の目安:

- 最も堅実な目標はミッドバンドです。価格は平均回帰する性質があるため、ミッドバンドは到達しやすい目標となります。

- 欲張って反対側のバンドまで狙うことも可能ですが、途中で反転するリスクも高まります。

この手法の鍵は、相場環境の認識と、エントリータイミングの見極めにあります。レンジ相場に限定して使い、反転のサインを待つというルールを徹底することが、成功率を高めることに繋がります。

Wボトム・Wトップと組み合わせて精度を上げる

単純なバンドタッチでの逆張りは、「だまし」に遭いやすいという弱点があります。そこで、チャートパターンとして有名な「Wボトム(ダブルボトム)」や「Wトップ(ダブルトップ)」と組み合わせることで、反転の信頼性を格段に高めることができます。

【Wボトムと組み合わせた逆張り買い】

Wボトムは、底値を2回試して上昇に転じるチャートパターンで、底値圏で現れる強力な買いサインです。

- 1番底の形成: 価格が下落し、-2σにタッチまたはブレイクして、1つ目の安値(1番底)を形成します。

- 一時的な反発: その後、価格は一旦反発します(通常はミッドバンド付近まで)。

- 2番底の形成: 再び価格が下落し、2つ目の安値を形成しに行きます。この時が最大の注目ポイントです。

- 理想的なパターン: 2番底が1番底よりも高い位置で、かつ-2σバンドにタッチせずに反発を開始した場合、下降の勢いが弱まっていることを強く示唆します。これは「ボトムの切り上げ」と呼ばれ、非常に信頼性の高い買いサインとなります。

- エントリー: 2番底から上昇に転じ、直近の戻り高値(ネックライン)を上抜けたタイミングで買いエントリーします。

- 損切り: 2番底の安値の少し下に設定します。

- 利益確定: Wボトムのネックラインから底までの値幅と同じ分だけ、ネックラインから上昇したポイントなどが目安になります。

【Wトップと組み合わせた逆張り売り】

WトップはWボトムの逆で、天井を2回試して下落に転じるパターンです。

- 1番天井の形成: 価格が上昇し、+2σにタッチまたはブレイクして1つ目の高値(1番天井)を形成。

- 一時的な反落: その後、一旦反落。

- 2番天井の形成: 再び上昇し、2つ目の高値を形成。この時、2番天井が1番天井よりも低い位置で、かつ+2σにタッチせずに反落を開始した場合、上昇の勢いが弱まった強力な売りサインとなります。

- エントリー: ネックラインを下抜けたタイミングで売りエントリー。

- 損切り: 2番天井の高値の少し上に設定。

このように、ボリンジャーバンドの位置とチャートパターンを組み合わせることで、単独で使うよりもはるかに精度の高いエントリー判断が可能になります。

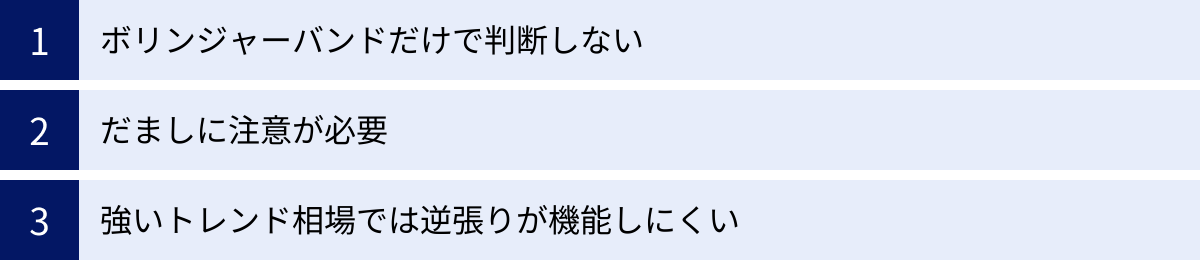

ボリンジャーバンドの注意点3つ

ボリンジャーバンドは非常に優れたテクニカル指標ですが、万能の魔法のツールではありません。その特性と限界を理解し、注意点を把握した上で使わなければ、かえって損失を拡大させる原因にもなりかねません。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。

① ボリンジャーバンドだけで判断しない

これは、テクニカル分析全般に言えることですが、特にボリンジャーバンドにおいて重要です。ボリンジャーバンド単体のシグナルだけでトレードの意思決定を行うのは非常に危険です。なぜなら、ボリンジャーバンドは現在のボラティリティや価格の相対的な位置を示すのには優れていますが、トレンドの「強さ」や「過熱度」を数値で正確に測ることはできないからです。

例えば、±2σに価格がタッチしたとします。これは逆張りのサインでしょうか?それとも、これから始まるバンドウォークの合図でしょうか?ボリンジャーバンドだけを見ていても、その判断は困難です。

そこで、他のテクニカル指標と組み合わせることで、分析の精度を飛躍的に高めることができます。

- オシレーター系指標(RSI, ストキャスティクスなど): 「買われすぎ」「売られすぎ」といった相場の過熱感を数値で示してくれます。ボリンジャーバンドで±2σにタッチし、かつRSIが70%を超えている場合、逆張りの信頼性は格段に高まります。

- トレンド系指標(MACD, 移動平均線など): トレンドの方向性や勢いを示してくれます。ボリンジャーバンドがエクスパンションし、かつMACDでゴールデンクロスが発生した場合、順張りのエントリー根拠はより強固になります。

- プライスアクション: ローソク足の形状(長いヒゲ、大陽線・大陰線など)を分析することで、市場参加者の心理を読み解き、シグナルの信頼性を補強できます。

- 上位足の分析: 例えば1時間足でトレードする場合でも、必ず日足や4時間足で大きなトレンドの方向性を確認することが重要です。上位足のトレンドに沿った方向へのエントリーは、成功率が高くなります。

ボリンジャーバンドは、あくまで相場を分析するための一つの視点を提供するツールであり、複数の視点(指標)を組み合わせることで、より立体的で確かな相場観を築くことができるのです。

② 「だまし」に注意が必要

テクニカル分析において「だまし(Fakeout)」はつきものです。だましとは、テクニカル指標が売買サインを出したにもかかわらず、価格がその通りに動かず、逆方向に進んでしまう現象を指します。ボリンジャーバンドも例外ではなく、多くのトレーダーがこの「だまし」に悩まされます。

ボリンジャーバンドにおける代表的な「だまし」のパターンには、以下のようなものがあります。

- エクスパンションのだまし: バンドが拡大し、トレンド発生かと思いきや、すぐに収縮してしまいレンジ相場に戻ってしまう。ブレイクアウトを狙ったトレーダーが損失を被ります。

- バンドタッチのだまし: ±2σにタッチして反発するかに見せかけて、そのままバンドに沿ってバンドウォークを開始してしまう。逆張りを仕掛けたトレーダーが大きな含み損を抱えることになります。

- スクイーズのだまし: スクイーズからブレイクした方向とは逆の方向に、すぐに価格が戻ってしまう。

これらの「だまし」を100%見抜くことは不可能ですが、その発生確率を減らすために、以下のような対策が有効です。

- ローソク足の確定を待つ: バンドをブレイクした瞬間に飛び乗るのではなく、そのローソク足がしっかりと終値でブレイクを確定させるのを待ちます。ヒゲだけでタッチしている場合は、だましの可能性が高まります。

- 出来高(ボリューム)を確認する: ブレイクアウトに大きな出来高が伴っている場合、そのブレイクの信頼性は高まります。出来高が乏しいブレイクは、だましである可能性を疑うべきです。

- フィルターを設ける: 例えば、「+2σをブレイクし、さらに10pips以上上昇したらエントリー」のように、エントリー条件を少し厳しくすることで、小さなだましを回避できる場合があります。

最も重要な対策は、だましは必ず起こるものと想定し、全てのトレードで損切り注文を必ず設定しておくことです。だましに遭った際に、損失を最小限に抑えることが、長期的に市場で生き残るための鉄則です。

③ 強いトレンド相場では逆張りが機能しにくい

ボリンジャーバンドの逆張り手法は、「価格の95.4%は±2σの範囲内に収まる」という統計的な優位性に基づいています。この考え方は、価格が平均値(ミッドバンド)を中心に動くレンジ相場では非常に有効です。

しかし、ひとたび強力なトレンドが発生すると、この統計的な前提は一時的に崩壊します。トレンド相場とは、価格が平均から一方向に乖離し続ける状態であり、「平均回帰」の力が働きにくくなります。

このような強いトレンド相場(特にバンドウォークが発生している局面)で、「±2σにタッチしたから」という理由だけで安易に逆張りを行うと、どうなるでしょうか。価格は反転することなく、±2σのラインに張り付いたままトレンドを継続し、逆張りポジションの含み損はみるみるうちに膨れ上がっていきます。これは、ボリンジャーバンド初心者が犯しがちな、最も典型的な失敗例の一つです。

ボリンジャーバンドを使う上で最も重要なスキルは、現在の相場が「トレンド相場」なのか「レンジ相場」なのかを正しく見極める能力です。

- トレンド相場(バンドがエクスパンションし、傾きが急な状態): 逆張りは封印し、順張りの押し目買い・戻り売りに徹する。

- レンジ相場(バンドが水平で、幅が安定している状態): 順張りは機能しにくいため、±2σや±3σでの逆張りを検討する。

この相場環境認識を怠り、どんな場面でも同じ手法を使い続けようとすると、必ず大きな失敗に繋がります。ボリンジャーバンドは、相場環境に応じて使い方を変える必要がある、柔軟性が求められるツールなのです。

ボリンジャーバンドと相性の良いテクニカル指標2選

前述の通り、ボリンジャーバンドは単体で使うよりも、他のテクニカル指標と組み合わせることで、その真価を最大限に発揮します。ここでは、特に相性が良く、世界中のトレーダーに利用されている代表的な2つの指標との組み合わせ方を紹介します。

① RSI

RSI(Relative Strength Index:相対力指数)は、「買われすぎ」か「売られすぎ」か、相場の過熱感を示すオシレーター系の代表的なテクニカル指標です。0%から100%の間で推移し、一般的に70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断されます。

ボリンジャーバンドが「価格の変動範囲」を示すのに対し、RSIは「価格変動の勢い」を示すため、両者は互いの弱点を補完し合う絶好の組み合わせとなります。

【具体的な組み合わせ方】

- 逆張り精度の向上:

- 売り(ショート)のケース: 価格がボリンジャーバンドの+2σにタッチし、同時にRSIが70%を超えている状況。これは、価格が統計的な上限に達し、かつ相場の勢いも過熱していることを示しており、非常に信頼性の高い売りシグナルとなります。

- 買い(ロング)のケース: 価格が-2σにタッチし、同時にRSIが30%を割り込んでいる状況。強力な買いシグナルと判断できます。

- ダイバージェンスによるトレンド転換の察知:

- 弱気のダイバージェンス: 価格は高値を更新している(ボリンジャーバンドは上昇)のに、RSIは高値を切り下げている状態。これは、上昇の勢いが衰えていることを示唆しており、近いうちにトレンドが下落に転換する可能性が高いサインです。ボリンジャーバンドの+2σ付近でこの現象が起きたら、絶好の逆張り売りのチャンスとなります。

- 強気のダイバージェンス: 価格は安値を更新しているのに、RSIは安値を切り上げている状態。下落の勢いの衰えを示し、上昇転換のサインとなります。

ボリンジャーバンドのシグナルとRSIの過熱感を組み合わせることで、「だまし」を減らし、より確度の高いエントリーポイントを見つけ出すことができます。

② MACD

MACD(Moving Average Convergence Divergence:移動平均収束拡散法)は、2本の移動平均線(MACDラインとシグナルライン)と、その差を示すヒストグラムを用いて、トレンドの方向性、強さ、そして転換点を判断するトレンド系の代表的な指標です。

ボリンジャーバンドがボラティリティの変化を捉えるのに対し、MACDはトレンドの発生と継続性を捉えるのが得意です。この2つを組み合わせることで、順張りトレードの精度を大きく向上させることができます。

【具体的な組み合わせ方】

- 順張りエントリーの信頼性向上:

- 買い(ロング)のケース: ボリンジャーバンドがスクイーズからエクスパンションを開始し、ほぼ同時にMACDラインがシグナルラインを上抜く「ゴールデンクロス」が発生した場合。これは、ボラティリティの上昇とトレンドの発生が同時に確認されたことを意味し、非常に強力な買いシグナルとなります。

- 売り(ショート)のケース: ボリンジャーバンドがエクスパンションし、同時にMACDで「デッドクロス」(MACDラインがシグナルラインを下抜く)が発生した場合。強力な売りシグナルです。

- トレンドの勢いの確認と利益確定への応用:

- ボリンジャーバンドでバンドウォークが発生している間、MACDのヒストグラム(2本のラインの差)がゼロラインの上(上昇トレンド)または下(下降トレンド)で伸び続けているかを確認します。ヒストグラムの棒が短くなり始めたら、トレンドの勢いが衰えているサインであり、利益確定を検討するタイミングとなります。

ボリンジャーバンドでトレンド発生の「きっかけ」を捉え、MACDでそのトレンドの「本物度」と「継続性」を確認するという使い方が、非常に効果的です。

ボリンジャーバンドの一般的な設定

多くの取引プラットフォームでは、ボリンジャーバンドのパラメータとして「期間」と「偏差」を設定できます。これらの数値を変更することで、ボリンジャーバンドの感度や形状が変わります。最適な設定はトレードスタイルや相場状況によって異なりますが、まずは基本となる一般的な設定値を理解しておくことが重要です。

期間の設定

「期間」は、中心線であるミッドバンド(単純移動平均線)と、標準偏差を計算するために使用するローソク足の本数を設定する項目です。

- 一般的な設定値: 「20」

- これは開発者であるジョン・ボリンジャー氏自身が推奨しているデフォルト設定です。多くのトレーダーがこの「20期間」を基準として意識しているため、テクニカル分析の観点からも機能しやすいとされています。「20」という数字は、株式市場の月間営業日数(約20日)に由来しており、約1ヶ月間の平均的な値動きを反映しています。

- 期間を短くした場合(例:10, 14):

- メリット: 直近の価格変動に対して敏感に反応するため、バンドの拡大・縮小や価格のタッチといったシグナルが早く現れます。スキャルピングやデイトレードなど、短期的な値動きを捉えたい場合に適しています。

- デメリット: 反応が敏感な分、ノイズ(だまし)が多くなります。小さな値動きにもバンドが反応するため、シグナルとしての信頼性は低下します。

- 期間を長くした場合(例:40, 50):

- メリット: より長期間の平均値を見るため、ラインの動きが滑らかになり、短期的なノイズに惑わされにくくなります。長期的な大きなトレンドを捉えやすくなり、シグナルの信頼性が高まります。スイングトレードやポジショントレードに適しています。

- デメリット: 価格変動への反応が遅くなるため、トレンドの初動を捉えるのが難しくなります。エントリータイミングが遅れる可能性があります。

| 設定期間 | メリット | デメリット | 適したスタイル |

|---|---|---|---|

| 短期 (例: 10) | 反応が早い、短期的な動きを捉えやすい | だましが多い、シグナルの信頼性が低い | スキャルピング |

| 中期 (例: 20) | バランスが良い、多くのトレーダーが意識 | 特になし(基準となる設定) | デイトレード、スイングトレード |

| 長期 (例: 40) | だましが少ない、長期トレンドを捉えやすい | 反応が遅い、エントリーが遅れがち | スイングトレード、ポジショントレード |

まずはデフォルトの「20」で使い方に慣れ、その後、ご自身の取引スタイルや分析する時間足に合わせて調整していくのがおすすめです。

偏差の設定

「偏差」は、ミッドバンドから上下のバンドをどれだけ離すかを決める、標準偏差(σ)の倍率を設定する項目です。

- 一般的な設定値: 「2」

- これもボリンジャー氏が推奨するデフォルト設定で、±2σのラインを表示することを意味します。前述の通り、価格がこの範囲内に収まる確率は約95.4%であり、統計的に最もバランスの取れた設定とされています。

- 偏差を大きくした場合(例:3):

- 特徴: バンドの幅が広くなります。価格がバンドにタッチする機会は格段に減ります。

- 使い方: 価格が±3σにタッチすることは極めて稀なため、タッチした場合は相場の異常事態や極端な過熱を示唆します。そのため、±3σへのタッチは、±2σよりもさらに強力な逆張りのシグナルとして利用できます。また、重要な経済指標発表時など、ボラティリティが極端に高まる場面での分析に適しています。

- 偏差を小さくした場合(例:1):

- 特徴: バンドの幅が狭くなります。価格は頻繁にバンドにタッチするようになります。

- 使い方: ±1σは、トレンド相場における押し目買い・戻り売りの目安として使われることがあります。上昇トレンド中に価格が-1σを割らずに+1σとミッドバンドの間で推移している場合、トレンドが健全であると判断できます。しかし、逆張りのシグナルとしては頻繁に出現しすぎるため、あまり有効ではありません。

基本的にはデフォルトの「2」を主軸としてチャートを表示し、必要に応じて±1σや±3σのラインを追加で表示するという使い方が一般的です。これにより、相場をより多角的に分析できます。

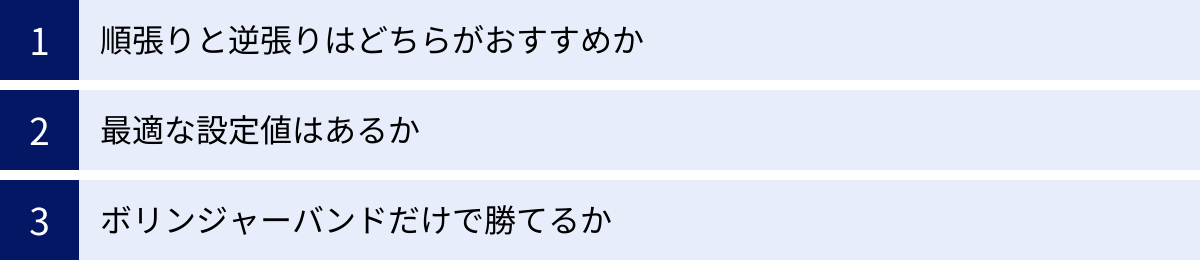

ボリンジャーバンドに関するよくある質問

ここでは、ボリンジャーバンドを使い始める初心者が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

順張りと逆張りはどちらがおすすめですか?

これは非常によくある質問ですが、一概にどちらが優れているということはなく、トレーダーの性格、取引スタイル、そして何よりもその時の相場環境によります。

- 初心者におすすめなのは「順張り」:

トレンドフォローである順張りは、相場の大きな流れに乗るため、比較的理解しやすく、精神的な負担も少ないとされています。「スクイーズからのエクスパンション」や「バンドウォーク中の押し目・戻り」など、視覚的に分かりやすいシグナルでエントリーできます。大きな利益を狙いやすいのも魅力です。 - 中上級者向けの「逆張り」:

逆張りは、相場の転換点をピンポイントで狙うため、成功すれば高い勝率と少ない含み損で利益を上げることが可能です。しかし、トレンドに逆らう行為であるため、失敗した時の損失が大きくなりやすいというリスクを伴います。相場環境を正確に認識する高度な分析力と、予想が外れた際に即座に損切りできる規律が求められるため、初心者には難易度が高いと言えます。

まずはトレンドが発生している場面で順張りの練習を重ね、相場観が養われてから、レンジ相場に限定して逆張りを試してみるのが良いでしょう。

最適な設定値はありますか?

結論から言うと、どんな相場でも、どんな通貨ペアでも、どんな時間足でも常に勝ち続けられる「聖杯」のような万能の最適設定は存在しません。

最適なパラメータは、以下のような要因によって常に変化します。

- 取引する通貨ペアの特性: ボラティリティが高い通貨ペアか、低い通貨ペアか。

- 取引する時間足: 5分足と日足では、値動きの性質が全く異なります。

- その時々の相場のボラティリティ: 相場が活発な時期と静かな時期では、適切なバンド幅も変わってきます。

多くのトレーダーが、バックテストを繰り返して自分の手法に合ったパラメータを探し求めますが、過去に有効だった設定が未来でも有効であり続ける保証はありません(カーブフィッティングの罠)。

したがって、最も現実的なアプローチは、まず開発者が推奨するデフォルト設定(期間20、偏差2)を基準として使い、その動きと特性を徹底的に理解することです。基本をマスターした上で、必要であれば自分の戦略に合わせて微調整を加えていく、というプロセスが最も重要です。設定探しに時間を費やすよりも、基本的な使い方を習熟する方が、はるかに有益です。

ボリンジャーバンドだけで勝てますか?

この質問に対する答えは、明確に「いいえ」です。ボリンジャーバンドという一つのテクニカル指標だけで、長期的に安定して勝ち続けることは極めて困難です。

この記事で繰り返し述べてきたように、ボリンジャーバンドには「だまし」があり、トレンド相場とレンジ相場では全く異なる振る舞いをします。その弱点を補い、シグナルの信頼性を高めるためには、

- RSIやMACDなど、他のテクニカル指標との組み合わせ

- 上位足のトレンド方向の確認

- ローソク足の形を読むプライスアクション分析

- 重要な経済指標などのファンダメンタルズ要因の考慮

といった、多角的な分析が不可欠です。

さらに言えば、テクニカル分析はあくまでトレード戦略の一要素に過ぎません。実際に利益を上げ続けるためには、「資金管理(損切りルールの徹底、適切なロット管理)」と「メンタルコントロール(恐怖や欲望に打ち勝つ規律)」という、トレードの土台となるスキルが何よりも重要です。ボリンジャーバンドは強力な武器ですが、それを使うトレーダー自身の総合力が問われることを忘れてはいけません。

まとめ

今回は、FXにおけるボリンジャーバンドの基本的な仕組みから、順張り・逆張りの具体的な手法、そして実践における注意点までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- ボリンジャーバンドは「統計学」を応用し、相場のボラティリティと価格の相対的な位置を視覚化するツールである。

- 基本的な見方として「スクイーズ(静)」「エクスパンション(動)」「バンドウォーク(継続)」の3つの形状を理解することが全ての基本となる。

- 順張り手法では、スクイーズからのエクスパンションを狙うことでトレンドの初動を捉えたり、バンドウォーク中の押し目・戻りを狙ったりすることができる。

- 逆張り手法では、レンジ相場において±2σや±3σへのタッチからの反転を狙うのが基本。Wボトム/トップなどと組み合わせると精度が向上する。

- ボリンジャーバンドは万能ではなく、①単体で判断しない、②「だまし」に注意する、③強いトレンドでは逆張りをしない、という3つの注意点を常に意識する必要がある。

- RSIやMACDといった他の指標と組み合わせることで、シグナルの信頼性を格段に高めることができる。

- 設定値に聖杯はなく、まずはデフォルト設定(期間20、偏差2)を使いこなすことが重要。

ボリンジャーバンドは、正しく理解し、適切な場面で使うことができれば、あなたのトレード戦略をより客観的で根拠のあるものへと導いてくれる、非常に強力な味方となります。しかし、それはあくまで数ある分析ツールの一つに過ぎません。

この記事で得た知識を土台として、実際のチャートで何度も検証を重ね、あなた自身のトレードスタイルに合った使い方を見つけてみてください。そして、常に資金管理と規律を忘れずに、長期的な視点でFX市場と向き合っていくことが、成功への唯一の道です。