FX(外国為替証拠金取引)で利益を上げるためには、チャート分析やファンダメンタルズ分析など、様々なアプローチが存在します。その中でも、他のトレーダーの動向、すなわち「市場心理」を読み解くことは、相場の未来を予測する上で非常に重要な要素です。

今回解説する「オーダーブック」は、まさにその市場参加者の注文状況を可視化し、相場の需給バランスを直感的に把握するための強力な分析ツールです。

多くのトレーダーがどの価格帯で買いたい(売りたい)と考えているのか、どこに損切り注文を置いているのかが分かれば、今後の価格が反発しやすいポイントや、逆に大きく動き出す可能性のあるポイントを予測する手がかりになります。

この記事では、FXのオーダーブックとは何かという基本的な知識から、株式の「板情報」との違い、具体的な見方、そしてトレードで勝つための実践的な活用法まで、網羅的に解説していきます。さらに、分析精度を高めるための他のテクニカル指標との組み合わせ方や、利用する上での注意点、実際にオーダーブックが使えるおすすめのFX会社・ツールまで詳しくご紹介します。

FX初心者の方でも理解できるよう、専門用語はかみ砕いて説明しますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたのトレード戦略に新たな視点を加えてみてください。

目次

FXのオーダーブックとは

FX取引の世界には、価格の動きを予測するための様々なツールが存在します。その中でも、オーダーブックは他のテクニカル指標とは一線を画す、ユニークで強力な情報源です。ここでは、まずオーダーブックがどのようなツールなのか、その本質と、よく比較される株式の「板情報」との違いについて詳しく解説します。

顧客の注文状況をグラフ化した分析ツール

オーダーブックとは、一言で言うと「特定のFX会社を利用しているトレーダーたちの、未約定の注文状況を一覧またはグラフ形式で可視化したツール」です。

FX会社は、自社のプラットフォームを通じて顧客から様々な注文を受け付けています。例えば、「ドル/円が150円になったら買いたい」という指値注文や、「もし148円まで下がったら、損失を限定するために保有している買いポジションを決済したい」という逆指値(ストップ)注文などです。

これらの「まだ約定していない未来の注文」が、どの価格帯にどれくらいの量で存在しているのかを集計し、グラフとして表示したものがオーダーブックです。多くのツールでは、縦軸に価格、横軸に注文量を取り、現在のレートを中心に買い注文と売り注文が左右に棒グラフのように表示されます。

このオーダーブックを見ることで、トレーダーは以下のような情報を直感的に把握できます。

- どの価格帯で買いたい(または売りたい)トレーダーが多いのか?

- どの価格帯でトレーダーの損切り注文が集中しているのか?

- 現在ポジションを持っているトレーダーたちの平均的な取得価格はどこか?

これらの情報は、いわば「他の市場参加者の思考」を垣間見ることに他なりません。多くのトレーダーが意識している価格帯は、実際に相場がその価格に到達した際に、重要なサポート(支持)やレジスタンス(抵抗)として機能したり、あるいは価格変動を加速させるトリガーになったりする可能性が高まります。

つまり、オーダーブックは、過去の価格データから未来を予測する移動平均線やRSIといった一般的なテクニカル指標とは異なり、「今まさに市場で待機している注文」という未来の売買圧力そのものを分析対象とする点で、非常にユニークかつ実践的なツールと言えるのです。

なぜFX会社はこのような有益な情報を無料で提供するのでしょうか。それは、トレーダーに高度な分析ツールを提供することで、自社のプラットフォームでより活発に取引してもらうことを目的としているためです。また、自社の顧客の注文動向を提供することは、企業の透明性を示す一つのアピールにもなります。

オーダーブックと株式の「板情報」の違い

株式投資の経験がある方なら、「オーダーブックは株の『板情報』と同じようなものではないか?」と考えるかもしれません。確かに、どちらも価格ごとの注文量を示すという点では似ていますが、その性質には決定的な違いがあり、この違いを理解することがオーダーブックを正しく活用する上で不可欠です。

主な違いは「データの範囲」「情報の種類」「リアルタイム性」の3点です。

| 比較項目 | FXのオーダーブック | 株式の板情報 |

|---|---|---|

| データの範囲 | 特定のFX会社1社の顧客データのみ | 取引所に参加する全市場参加者の注文 |

| 情報の種類 | 指値注文、逆指値注文、保有ポジションなど多様 | 原則として指値注文のみ |

| リアルタイム性 | 数分~数十分おきの更新が多い | ほぼリアルタイムで更新 |

データの範囲:限定的か、全体か

これが最も重要な違いです。株式の板情報は、東京証券取引所のような中央集権的な取引所に集められた、市場に参加するすべての投資家の注文を反映しています。そのため、板情報を見れば、その銘柄に対する市場全体の需給状況をほぼ正確に把握できます。

一方、FXのオーダーブックは、そのツールを提供しているFX会社1社の顧客データに基づいています。例えば、OANDA証券のオーダーブックはOANDA証券の顧客の注文状況を、外為どっとコムの「外為注文情報」は外為どっとコムの顧客の注文状況を示しているに過ぎません。為替市場全体(インターバンク市場)のすべての注文を網羅しているわけではないのです。

このため、オーダーブックの情報は「市場全体の縮図」として参考にするべきものであり、板情報のように絶対的なものとして捉えるべきではありません。ただし、顧客数が非常に多いFX会社のオーダーブックは、個人投資家全体の動向を推し量る上で、非常に信頼性の高いサンプルデータとなり得ます。

情報の種類:未来の注文か、含み損益か

株式の板情報に表示されるのは、基本的に「いくらで買いたい/売りたい」という指値注文のみです。

それに対し、FXのオーダーブックは、多くの場合、指値注文に加えて以下の情報も表示されます。

- 逆指値(ストップ)注文: 損切りやブレイクアウト狙いの注文。価格変動を加速させる要因。

- 保有ポジション情報: どの価格帯で買い/売りポジションが保有されているか。トレーダーの含み損益状況を示唆する。

特に、損切り注文の溜まっている価格帯や、多くのトレーダーが含み損を抱えている価格帯がわかる点は、オーダーブックの大きな強みです。これらの情報は、後述する「ストップロス狩り」の予測など、より高度な分析を可能にします。

リアルタイム性:スナップショットか、ライブ映像か

株式の板情報は、注文が入ったりキャンセルされたりするたびに、ほぼリアルタイムで情報が更新されます。秒単位で目まぐるしく変わるライブ映像のようなものです。

一方、FXのオーダーブックは、リアルタイムで更新されるものもありますが、多くは数分から数十分おきに更新されるスナップショット(静止画)のような形式です。これは、膨大な顧客データを集計・処理するのに時間がかかるためです。そのため、急激な相場変動があった際には、表示されている情報が少し前の状況である可能性も考慮する必要があります。

これらの違いを理解した上で、オーダーブックは「個人投資家層のセンチメント(市場心理)や、重要な価格帯を特定するための参考情報」として活用することが、成功への鍵となります。

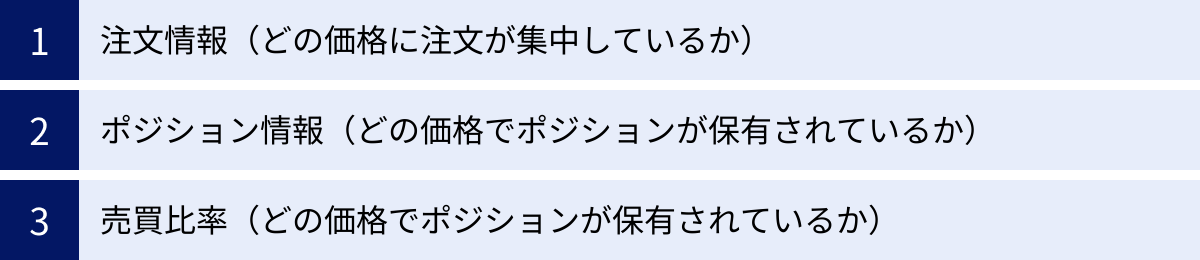

オーダーブックから分かる3つの情報

オーダーブックは、単なる注文の羅列ではありません。そこには市場参加者の期待や不安といった「心理」が凝縮されています。この情報を正しく読み解くことで、相場の未来を予測する精度を格段に高めることができます。オーダーブックから得られる主要な3つの情報、「注文情報」「ポジション情報」「売買比率」について、それぞれが何を意味し、どのようにトレードに活かせるのかを詳しく見ていきましょう。

① 注文情報(どの価格に注文が集中しているか)

注文情報とは、まだ約定していない「指値注文」と「逆指値注文」が、どの価格帯にどれくらいの量で分布しているかを示す情報です。これは未来の売買圧力、つまり潜在的な需要(買い)と供給(売り)のバランスを教えてくれます。

指値注文(リミットオーダー)の役割

指値注文は、現在のレートよりも有利な価格で取引したいという注文です。

- 買い指値: 現在のレートより安い価格で買いたいという注文。価格が下落してきた際に、その価格帯で買い支えようとする力が働きます。そのため、買い指値が厚く(多く)集まっている価格帯は、強力なサポートライン(支持線)になる可能性があります。

- 売り指値: 現在のレートより高い価格で売りたいという注文。価格が上昇してきた際に、その価格帯で売り圧力が強まります。そのため、売り指値が厚く集まっている価格帯は、強力なレジスタンスライン(抵抗線)になる可能性があります。

例えば、ドル/円が155円の時に、154円の価格帯に非常に多くの買い指値注文が観測されたとします。これは、多くのトレーダーが「154円まで下がったら絶好の買い場だ」と考えている証拠です。実際に価格が154円に近づくと、これらの買い注文が次々と約定し、下落を食い止め、反発させる力となるのです。

逆指値注文(ストップオーダー)の役割

逆指値注文は、現在のレートよりも不利な価格で執行される注文で、主に「損切り」や「トレンドフォロー(順張り)」の目的で使われます。

- 売り逆指値: 現在のレートより安い価格で売りたいという注文。これは主に、買いポジションを持っているトレーダーの損切り注文です。価格がこの水準に達すると、損失を確定させるための売り注文が大量に発生し、下落をさらに加速させる要因となります。

- 買い逆指値: 現在のレートより高い価格で買いたいという注文。これは主に、売りポジションを持っているトレーダーの損切り注文です。価格がこの水準に達すると、損切り買い注文が殺到し、上昇をさらに加速させる要因となります。

指値注文が価格の動きに「ブレーキ」をかける役割を果たすのに対し、逆指値注文は「アクセル」を踏む役割を果たします。特に、重要なサポートラインやレジスタンスラインのすぐ外側には、そのラインが突破された場合に備えた損切り注文が集中する傾向があります。この逆指値注文が集中する価格帯を把握することは、価格が大きく動く「ブレイクアウト」を予測する上で極めて重要です。

② ポジション情報(どの価格でポジションが保有されているか)

ポジション情報とは、現在、トレーダーたちがどの価格帯で買いポジションまたは売りポジションを保有しているかを示す情報です。これは過去の取引の結果であり、市場参加者の「含み損益」の状況を浮き彫りにします。

- 買いポジション: どの価格帯で「買い」のエントリーをしたトレーダーが多いかを示します。現在のレートがこの価格帯よりも上にあれば、彼らは含み益を抱えています。逆に、現在のレートが下にあれば、含み損を抱えていることになります。

- 売りポジション: どの価格帯で「売り」のエントリーをしたトレーダーが多いかを示します。現在のレートがこの価格帯よりも下にあれば含み益、上にあれば含み損です。

このポジション情報がなぜ重要なのでしょうか。それは、含み損を抱えたトレーダーの行動を予測できるからです。

人間は利益が出ている時よりも、損失を抱えている時の方が感情的な判断を下しがちです。「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」と期待しつつも、損失が一定の水準を超えると耐えきれずに一斉に損切り(ポジションの決済)に走ることがあります。

例えば、多くのトレーダーが155円でドル/円の買いポジションを持っているとします。その後、価格が154円、153円と下落していくと、彼らの含み損はどんどん膨らんでいきます。そして、彼らが設定した損切りライン(例えば152.50円)に価格が到達すると、パニック的な売りが殺到し、価格の暴落を引き起こすことがあります。

このように、特定の価格帯にポジションが偏って集中している場合、そのトレーダーたちが含み損を抱える方向へ価格が動くと、損切り注文を巻き込みながらトレンドが加速する傾向があります。オーダーブックでポジションの偏りを確認することは、相場の「脆さ」や、次に走り出しそうな方向性を見極めるための重要なヒントとなるのです。

③ 売買比率(どの価格でポジションが保有されているか)

売買比率(またはポジション比率)とは、そのFX会社内の顧客が保有している買いポジションと売りポジションの割合を示した情報です。例えば、「買いポジション:65%、売りポジション:35%」のように表示され、現在の市場参加者のセンチメント(市場心理)が強気(買い優勢)なのか、弱気(売り優勢)なのかを一目で把握できます。

売買比率から市場心理を読む

- 買い比率が高い場合: 多くのトレーダーが今後の価格上昇を予測し、買いポジションを多く保有している状態です。市場心理は「強気」と言えます。

- 売り比率が高い場合: 多くのトレーダーが今後の価格下落を予測し、売りポジションを多く保有している状態です。市場心理は「弱気」と言えます。

この情報は、相場の流れに乗る「順張り」の参考になる一方で、極端な偏りが見られた場合は「逆張り」のシグナルとして機能することがあります。

相場の世界には「人の行く裏に道あり花の山」という格言があります。これは、市場参加者の意見が一方に偏りすぎると、相場は逆の方向に動きやすいという性質を表しています。

例えば、売買比率で買いポジションが80%を超えるような極端な状態になったとします。これは、ほとんどのトレーダーがすでに買いポジションを持ってしまっていることを意味します。つまり、これ以上、新規で買う余力のあるトレーダーが少なくなっている状態です。買い手が枯渇すれば、少しの売り圧力で価格は簡単に下落してしまいます。また、含み益を抱えた買いポジションの利益確定売りや、わずかな下落に驚いたトレーダーの損切り売りが出始めると、価格下落が加速しやすくなります。

このように、売買比率は「多数派はどちらか」を示すと同時に、「相場の過熱感」を測るバロメーターにもなります。多くの人が強気になっている時こそ下落に注意し、多くの人が弱気になっている時こそ上昇のチャンスをうかがう。売買比率を逆張りの指標として使うことで、群集心理の逆を突いたトレード戦略を立てることが可能になります。

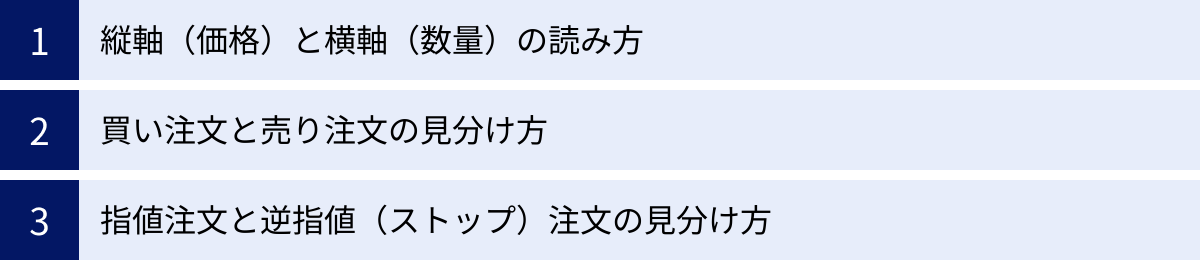

オーダーブックの基本的な見方

オーダーブックは一見すると複雑に見えるかもしれませんが、基本的な構成要素を理解すれば、誰でも簡単に情報を読み解くことができます。ここでは、一般的なオーダーブックの画面を想定し、「縦軸と横軸」「買い注文と売り注文」「指値注文と逆指値注文」という3つのポイントに分けて、その見方を具体的に解説していきます。

縦軸(価格)と横軸(数量)の読み方

オーダーブックのグラフは、基本的に2つの軸で構成されています。

- 縦軸(Y軸): 為替レート(価格)を表します。グラフの中央付近に現在の市場レートが表示され、それより上が高い価格、下が安い価格となります。目盛りの間隔は通貨ペアや時間軸によって異なりますが、トレーダーが意識しやすいキリの良い数字(例:155.00円、155.50円)や、直近の高値・安値などが重要なポイントとして表示されます。

- 横軸(X軸): 注文やポジションの量(数量)を表します。グラフの中心(縦軸上)をゼロとして、左右に伸びるバー(棒)の長さで量の多寡を示します。バーが長ければ長いほど、その価格帯に多くの注文やポジションが集中していることを意味します。

この2つの軸によって、「どの価格に」「どれくらいの量の注文があるのか」がマッピングされているわけです。例えば、縦軸の154.00円の位置から右側に非常に長いバーが伸びていれば、「154.00円の価格帯に、極めて多くの買い注文(または買いポジション)が存在する」と読み取ることができます。この視覚的なインパクトが、オーダーブックの最大の利点です。数字の羅列だけでは把握しにくい市場の「圧力マップ」を、一目で理解させてくれます。

買い注文と売り注文の見分け方

オーダーブックでは、買いに関する情報と売りに関する情報が、グラフの左右で明確に区別されて表示されるのが一般的です。

- 買い注文・買いポジション: 通常、グラフの右側に表示されます。色は青色や緑色系で表現されることが多いです。

- 売り注文・売りポジション: 通常、グラフの左側に表示されます。色は赤色やオレンジ色系で表現されることが多いです。

この色と位置のルールは、ほとんどのFX会社のツールで共通しています。まずは「右が買い(青)、左が売り(赤)」と覚えておきましょう。

このルールに基づいてグラフ全体を眺めると、現在のレートを境にして、上下どちらの領域に買い注文と売り注文が多く分布しているかが見えてきます。

- 現在レートより下(安い価格帯): 「もっと安くなったら買いたい」という買い指値注文が多く見られます。

- 現在レートより上(高い価格帯): 「もっと高くなったら売りたい」という売り指値注文が多く見られます。

この基本的な分布パターンを頭に入れておくと、イレギュラーな分布(例えば、現在レートより上に買い注文が集中しているなど)を見つけたときに、「これは損切り注文かもしれない」と一歩進んだ分析ができるようになります。

指値注文と逆指値(ストップ)注文の見分け方

オーダーブック分析で最も重要かつ、初心者の方が少し戸惑うポイントが、「指値注文」と「逆指値(ストップ)注文」の見分け方です。この2つは、相場に与える影響が正反対(ブレーキ役とアクセル役)であるため、正確に区別することが不可欠です。

幸い、高機能なオーダーブックツール(OANDA証券など)では、これらが明確に色分けや形状で区別されて表示されます。しかし、まずはその原理を理解しておくことが重要です。

| 注文の種類 | 注文の目的 | 現在レートとの位置関係 | 相場への影響 |

|---|---|---|---|

| 買い指値 | 安く買いたい(逆張り) | 現在レートより下 | 価格の下落を止める力(サポート) |

| 売り指値 | 高く売りたい(逆張り) | 現在レートより上 | 価格の上昇を止める力(レジスタンス) |

| 買い逆指値 | 損切り(売りポジ)、順張り | 現在レートより上 | 価格の上昇を加速させる力(ブレイク) |

| 売り逆指値 | 損切り(買いポジ)、順張り | 現在レートより下 | 価格の下落を加速させる力(ブレイク) |

この関係性を基に、オーダーブックのグラフを解釈します。

- 現在レートより下に集まっている注文

- 買い指値注文(本命): 価格の反発を狙う注文。ここに厚い注文があれば、強力なサポート帯となります。

- 売り逆指値注文(要注意): 買いポジションの損切り注文。ここに厚い注文があれば、この価格帯を下に抜けた際に、価格が暴落する(ブレイクダウンする)危険性を示唆しています。

- 現在レートより上に集まっている注文

- 売り指値注文(本命): 価格の反落を狙う注文。ここに厚い注文があれば、強力なレジスタンス帯となります。

- 買い逆指値注文(要注意): 売りポジションの損切り注文。ここに厚い注文があれば、この価格帯を上に抜けた際に、価格が急騰する(ブレイクアウトする)危険性を示唆しています。

高機能なツールでは、例えば指値注文は濃い色、逆指値注文は薄い色で表示されたり、ポジション情報はまた別の形で表示されたりします。ツールの凡例をよく確認し、どの色が何を示しているのかを正確に把握しましょう。

要約すると、オーダーブックを見る際は、まず「左右の色で買いか売りか」を判断し、次に「現在レートとの位置関係から、それが指値なのか逆指値なのか」を推測します。そして、「バーの長さで注文量の多さ」を測り、どこが相場の重要な分岐点になりそうかを見極めるのです。この一連のプロセスに慣れることが、オーダーブックを使いこなすための第一歩となります。

トレードに役立つオーダーブックの活用法4選

オーダーブックの基本的な見方を理解したら、次はいよいよそれを実際のトレードにどう活かすかという実践的な段階に進みます。オーダーブックは、市場の需給や心理を読み解くことで、具体的なエントリー・エグジットの戦略を立てるのに非常に役立ちます。ここでは、代表的かつ効果的な4つの活用法を、具体的なシナリオと共に詳しく解説します。

① サポートラインとレジスタンスラインを特定する

これはオーダーブックの最も基本的かつ強力な活用法です。テクニカル分析におけるサポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線)は、多くのトレーダーが意識する重要な価格水準ですが、オーダーブックを使うことで、そのラインがなぜ機能するのか、そしてどれくらい強力なのかを裏付けることができます。

- サポートラインの特定: オーダーブックの現在レートより下(安い価格帯)に注目します。そこに買い指値注文が厚く(バーが長く)集中している価格帯があれば、そこが強力なサポートラインの候補となります。

- なぜか?: 多くのトレーダーが「その価格まで下がったら買いたい」と待ち構えているため、実際に価格が到達すると大量の買い注文が執行され、下落圧力を吸収し、価格を押し上げる力が働くからです。

- レジスタンスラインの特定: オーダーブックの現在レートより上(高い価格帯)に注目します。そこに売り指値注文が厚く集中している価格帯があれば、そこが強力なレジスタンスラインの候補となります。

- なぜか?: 多くのトレーダーが「その価格まで上がったら売りたい」と考えているため、価格が上昇してくると大量の売り注文が壁となり、上昇の勢いを削ぎ、価格を押し下げる力が働くからです。

具体的な活用シナリオ:

ドル/円が155.80円で推移しているとします。チャート上では155.00円が過去に何度も反発したキリの良い数字で、サポートとして意識されています。ここでオーダーブックを確認したところ、やはり155.00円から154.90円にかけて、他の価格帯に比べて突出して厚い買い指値注文のクラスター(塊)が観測されました。

この情報により、「155.00円のサポートは、多くの市場参加者が実際に注文を入れている、信頼性の高いラインである」と判断できます。この情報を基に、以下のような戦略を立てることが可能です。

- エントリー: 155.10円あたりで買いエントリーを検討する。

- 損切り: サポートラインである155.00円を明確に割り込んだ154.80円あたりにストップロスを置く。

- 利食い: 直近の高値や、オーダーブック上で売り指値が厚いレジスタンス帯の手前を目標とする。

このように、オーダーブックは従来のテクニカル分析で引いたラインの確度を高めるための「裏付け情報」として、絶大な効果を発揮します。

② 価格の反発を予測して逆張りする

上記①で特定した強力なサポート/レジスタンスラインを利用して、価格の反発を狙う「逆張り」戦略を立てることができます。オーダーブックは、逆張りトレードの成功確率を高めるための強力な武器となります。

- サポートラインでの反発買い:

- オーダーブックで、厚い買い指値注文が集中する強力なサポート帯を特定します。

- 価格がそのサポート帯に向かって下落してくるのを待ちます。

- サポート帯の少し上で買いエントリーします。価格がサポート帯に接触し、買い注文が執行されて反発する動きを狙います。

- 損切りは、そのサポート帯を明確に下に抜けた価格に設定します。

- レジスタンスラインでの反発売り:

- オーダーブックで、厚い売り指値注文が集中する強力なレジスタンス帯を特定します。

- 価格がそのレジスタンス帯に向かって上昇してくるのを待ちます。

- レジスタンス帯の少し下で売りエントリーします。

- 損切りは、そのレジスタンス帯を明確に上に抜けた価格に設定します。

逆張りの精度を高めるための追加のヒント:

逆張りはトレンドに逆らう手法であるため、リスクも伴います。その精度を高めるために、売買比率やポジション情報を組み合わせましょう。

例えば、サポートラインでの反発買いを狙う場合、売買比率で「売りポジション」が極端に多くなっている(例:70%以上)状況であれば、より成功確率が高まります。なぜなら、市場が売られすぎの状態にあり、買い戻し(ショートカバー)が入りやすい地合いだからです。そこに厚い買い指値注文という「受け皿」があれば、力強い反発が期待できます。

注意点:

厚い注文帯があるからといって、必ず反発するとは限りません。重要な経済指標の発表など、強いファンダメンタルズ要因が絡むと、注文帯を突き破って価格が一方向に進むこともあります。損切り設定は絶対に行い、リスク管理を徹底することが逆張り戦略の鉄則です。

③ 価格のブレイクを予測して順張りする

オーダーブックは逆張りだけでなく、トレンドフォロー(順張り)戦略、特に「ブレイクアウト」を狙う際にも非常に有効です。ここでは指値注文ではなく、逆指値(ストップ)注文に注目します。

- ブレイクアウト(上方ブレイク)の予測:

- オーダーブックの現在レートより上の価格帯に注目します。

- そこに、売りポジションの損切りである「買い逆指値注文」が大量に溜まっているエリアを探します。

- 同時に、そのエリアには売り指値注文が比較的薄い(少ない)ことを確認します。これは、抵抗勢力が少なく、価格が上昇しやすい「真空地帯」であることを示唆します。

- 価格がこの買い逆指値注文の集中エリアに到達すると、損切り注文が連鎖的に発動し、価格が急騰(ブレイクアウト)する可能性が高まります。

- この動きに乗るため、買い逆指値注文が集中している価格帯の少し上で新規の買い注文(順張り)を入れます。

- ブレイクダウン(下方ブレイク)の予測:

- オーダーブックの現在レートより下の価格帯に注目します。

- そこに、買いポジションの損切りである「売り逆指値注文」が大量に溜まっているエリアを探します。

- そのエリアの買い指値注文が薄いことを確認します。

- 価格がこの売り逆指値注文の集中エリアに到達すると、損切り売りが連鎖し、価格が急落(ブレイクダウン)する可能性が高まります。

- この動きに乗るため、売り逆指値注文が集中している価格帯の少し下で新規の売り注文(順張り)を入れます。

このように、オーダーブック上で指値注文が薄く、逆指値注文が厚い価格帯は、価格変動が加速しやすいポイントとして認識することができます。トレンドが発生している局面でこのパターンを見つけることができれば、大きな利益を狙うチャンスとなります。

④ ストップロス狩りを予測する

「ストップロス狩り」とは、ヘッジファンドなどの大口投資家が、個人投資家の損切り注文(ストップロス)が集中している価格帯を意図的に狙い、一時的に価格を動かして損切りを誘発させ、その後の反発で利益を得る動きのことです。個人投資家にとっては悪夢のような現象ですが、オーダーブックを使えば、この動きを予測し、対策を立てることが可能になります。

ストップロス狩りの予測方法:

やることは③のブレイクアウト予測と似ています。買いポジションの損切り(売り逆指値)や売りポジションの損切り(買い逆指値)がどこに集中しているかを特定します。特に、キリの良い数字の少し下(サポートライン割れを狙う売り逆指値)や、直近高値の少し上(レジスタンスライン超えを狙う買い逆指値)には、多くのストップロスが溜まりやすい傾向があります。

具体的な活用シナリオ:

ドル/円が155.20円で、155.00円が強いサポートとして意識されているとします。オーダーブックを見ると、154.95円~154.85円のあたりに、大量の売り逆指値注文(買い方の損切り)が集中しているのが見えます。

この状況は、「155.00円のサポートを割れたら損切りする」という個人投資家の注文が溜まっていることを示しており、大口投資家にとって格好の「狩り場」となります。彼らは一時的に大量の売りを浴びせて価格を154.85円まで押し下げ、個人投資家の損切りを誘発します。損切り売りが出尽くしたところで、今度は安くなった価格を大量に買い戻し、価格をV字回復させて利益を上げるのです。

このメカニズムを理解していれば、以下のような対策が取れます。

- 狩りを回避する: 自分の損切り注文を、注文が集中している価格帯から少し離れた場所(例:154.70円)に置くことで、狩りに巻き込まれるリスクを低減できます。

- 狩りの後の反発を狙う: ストップロス狩りが発生し、価格が一時的に急落した後、V字回復する動きを狙って逆張りの買いエントリーをする。これは高度なテクニックですが、成功すれば大きなリターンが期待できます。

オーダーブックは、大口投資家の狙い目となりうる「弱点」を可視化してくれるツールです。この情報を利用して、守りを固めることも、逆に攻めに転じることも可能になるのです。

分析精度を高める他のテクニカル指標との組み合わせ

オーダーブックは単体でも非常に強力な分析ツールですが、その予測精度をさらに高め、いわゆる「ダマシ」を回避するためには、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことが極めて重要です。オーダーブックが示す「市場参加者の注文状況」というミクロな情報に、他の指標が示す「相場全体の方向性や勢い」というマクロな情報を加えることで、より確度の高いトレード判断が可能になります。ここでは、特に相性の良い「移動平均線」と「RSI」との組み合わせ方について解説します。

移動平均線

移動平均線は、一定期間の終値の平均値を結んだ線で、トレンドの方向性、強さ、そしてサポート/レジスタンスとして機能する価格帯を示す、最もポピュラーなトレンド系テクニカル指標です。短期、中期、長期の移動平均線を同時に表示することで、相場の大きな流れを把握することができます。

オーダーブックとの組み合わせ方:

トレンド方向の確認と押し目買い・戻り売り

オーダーブックで絶好のエントリーポイント候補を見つけても、それが相場の大きな流れに逆らっている場合、成功率は著しく低下します。そこで、まずは移動平均線で現在のトレンドを確認します。

- 上昇トレンドの場合: 価格が移動平均線よりも上にあり、移動平均線自体も右肩上がりになっている状態。この場合は、買い戦略に絞るのが基本です。

- 下降トレンドの場合: 価格が移動平均線よりも下にあり、移動平均線も右肩下がりになっている状態。この場合は、売り戦略に絞るのが基本です。

具体的な活用シナリオ(押し目買い):

- トレンド確認: 長期(例:200期間)および中期(例:75期間)の移動平均線が上向きで、価格がその上にある「上昇トレンド」であることを確認します。

- 押し目候補の特定: 価格が一時的に下落し、中期移動平均線に近づいてきました。この移動平均線は、動的なサポートラインとして機能する可能性があります。

- オーダーブックでの裏付け: ここでオーダーブックを確認します。もし、その中期移動平均線とほぼ同じ価格帯に、厚い買い指値注文が集中していれば、どうでしょうか。これは、「テクニカル的なサポート」と「実際の買い需要」が一致していることを意味し、そのサポートの信頼性が非常に高いことを示唆します。

- エントリー: この強力な根拠を基に、その価格帯で安心して買いエントリーを仕掛けることができます。損切りは、移動平均線と注文の厚い層を明確に下抜けたポイントに設定します。

このように、移動平均線で「どこで買うべきか」というエリアを絞り込み、オーダーブックで「本当にそこで買いたい人がいるか」という最終確認を行うことで、エントリーの精度を飛躍的に向上させることができます。戻り売りの場合は、この逆のプロセスとなります。

ゴールデンクロス/デッドクロスと注文状況の確認

短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に抜ける「ゴールデンクロス」は買いサイン、上から下に抜ける「デッドクロス」は売りサインとして知られています。しかし、これらは「ダマシ」も多いことで有名です。

オーダーブックを組み合わせることで、そのサインの信頼性を測ることができます。例えば、ゴールデンクロスが発生した際に、オーダーブック上で上値の売り指値注文が薄く、さらに売り方の損切りである買い逆指値注文が溜まっているようであれば、本格的な上昇トレンドへの転換が期待でき、サインの信頼性は高いと判断できます。逆に、すぐ上の価格帯に分厚い売り指値の壁があれば、クロスしてもすぐに失速する可能性を警戒できます。

RSI(相対力指数)

RSI(Relative Strength Index)は、「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の過熱感を測るための代表的なオシレーター系テクニカル指標です。一般的に、RSIが70%以上で「買われすぎ」、30%以下で「売られすぎ」と判断されます。

オーダーブックとの組み合わせ方:

逆張りシグナルの確度向上

RSIは逆張り戦略と非常に相性が良い指標ですが、強いトレンド相場ではRSIが70%以上に張り付いたまま上昇を続けたり、30%以下に張り付いたまま下落を続けたりすることがあり、単体で使うと危険を伴います。ここにオーダーブックの情報を加えることで、より安全で精度の高い逆張りが可能になります。

具体的な活用シナリオ(売られすぎからの反発買い):

- 過熱感の検知: RSIの数値が30%を割り込み、「売られすぎ」の領域に入ったことを確認します。これは、相場が下落しすぎている可能性を示唆しています。

- 反発ポイントの特定: しかし、どこで反発するかはRSIだけでは分かりません。ここでオーダーブックの出番です。

- オーダーブックでの裏付け: オーダーブックを確認し、現在のレートの下に、分厚い買い指値注文の壁が存在するかを探します。

- エントリー判断: もし、RSIが売られすぎを示し、かつ、すぐ下の価格帯に強力な買い支え(厚い買い指値)があるならば、そこは絶好の逆張り買いポイントになる可能性が非常に高いと言えます。市場の過熱感と実際の買い需要が、反発を示唆するシグナルとして一致した瞬間です。

この組み合わせにより、「RSIが30%を割ったからすぐに買う」という早計な判断を避け、「RSIが売られすぎで、かつ明確なサポート帯が存在する」という、より有利な条件が揃うのを待つことができます。

ダイバージェンスとの組み合わせ

RSIのもう一つの強力なサインに「ダイバージェンス」があります。これは、価格は高値(安値)を更新しているのに、RSIの高値(安値)は切り下がって(切り上がって)いるという逆行現象で、トレンド転換の強い予兆とされます。

このダイバージェンスが発生した際にオーダーブックを確認し、トレンドの終焉を裏付ける情報を探します。例えば、価格が上昇して高値を更新したにもかかわらずRSIの高値が切り下がる「弱気のダイバージェンス」が発生したとします。この時、オーダーブックで高値近辺に分厚い売り指値注文が観測されたり、買い方の含み益ポジションが多く溜まっていたりする(利益確定売りが出やすい)状況であれば、トレンド転換の可能性はさらに高まります。

このように、オーダーブックは他のテクニカル指標の「フィルター」として機能します。移動平均線やRSIが出すサインを、オーダーブックという「市場のリアルな需給」で検証することで、トレードの根拠を強化し、無駄なエントリーを減らすことができるのです。

オーダーブックを利用する際の3つの注意点

オーダーブックは市場心理を読み解くための非常に強力なツールですが、その情報を鵜呑みにするのは危険です。その特性と限界を正しく理解し、注意点を把握した上で活用することが、安定したトレード成果につながります。ここでは、オーダーブックを利用する際に必ず心に留めておくべき3つの重要な注意点について詳しく解説します。

① データはFX会社ごとに異なる

これはオーダーブックを利用する上で最も重要で、絶対に忘れてはならない大原則です。

株式の板情報が取引所全体の注文を反映するのに対し、FXのオーダーブックは、そのツールを提供しているFX会社1社の顧客データのみを基に作成されています。例えば、OANDA証券のオーダーブックはOANDA証券の顧客の注文状況を、外為どっとコムの「外為注文情報」は外為どっとコムの顧客の注文状況を示しているに過ぎません。

これが何を意味するかというと、A社のオーダーブックとB社のオーダーブックでは、注文の分布が異なる可能性があるということです。あるFX会社では155.00円に厚い買い注文が見られるのに、別の会社ではそうでもない、といった状況は日常的に起こり得ます。

なぜなら、FX会社ごとに顧客層(例えば、スキャルピング中心の短期トレーダーが多い、スイングトレード中心の中長期トレーダーが多いなど)や、顧客数が異なるからです。したがって、1つのFX会社のオーダーブックだけを見て「これが市場全体の総意だ」と判断するのは非常に危険な考え方です。

この注意点に対する心構えと対策:

- 「市場全体の縮図」として捉える: オーダーブックの情報は、絶対的な真実ではなく、あくまで「為替市場に参加する個人投資家層の動向を探るための、一つの強力なサンプルデータ」と位置づけましょう。

- 顧客数の多いFX会社を参考にする: サンプルサイズは大きいほど、全体の傾向をより正確に反映します。口座開設数が多い、大手FX会社のオーダーブックは、個人投資家全体のセンチメントを把握する上で信頼性が高いと言えます。

- 複数のFX会社のオーダーブックを比較する(可能であれば): もし複数の口座を持っているなら、それぞれのオーダーブックを見比べてみるのも有効です。複数のツールで共通して注文が厚い価格帯は、それだけ多くのトレーダーに意識されている、信頼性の高いポイントであると判断できます。

- 自分の取引スタイルに合ったツールを選ぶ: 例えば、自分が短期売買を主に行うのであれば、同じように短期トレーダーが多いとされるFX会社のオーダーブックの方が、参考になる可能性があります。

この「データは限定的である」という事実を認識するだけで、オーダーブックとの付き合い方が大きく変わります。過信せず、あくまで客観的な分析材料の一つとして冷静に活用する姿勢が重要です。

② 必ずしも予測通りに相場が動くとは限らない

オーダーブック上で、ある価格帯にどれだけ厚い注文の壁があっても、相場が必ずその通りに動くとは限りません。これを過信すると、思わぬ損失を被る可能性があります。予測が外れる主な要因としては、以下の点が挙げられます。

ファンダメンタルズ要因のインパクト

- 重要な経済指標の発表: 米国の雇用統計や消費者物価指数(CPI)、各国の政策金利の発表など、市場の予想を大きく裏切る結果が出た場合、オーダーブックの注文状況などお構いなしに、相場は一瞬で吹き飛ぶことがあります。分厚い指値注文の壁も、巨大なニュースの前では無力です。

- 要人発言や地政学的リスク: 中央銀行総裁の予期せぬ発言や、突発的な戦争・紛争などのニュースは、市場心理を根本から覆し、テクニカル分析が全く通用しない状況を生み出します。

これらのファンダメンタルズ要因は、オーダーブックが示す需給バランスを根底から覆す力を持っていることを常に念頭に置き、重要なイベントの前にはポジションを軽くするなどのリスク管理が必要です。

注文のキャンセル(見せ板の可能性)

オーダーブックに表示されている注文は、まだ約定していない「未約定」の注文です。つまり、トレーダーはいつでもその注文をキャンセルできます。

特に、価格が厚い注文帯に近づくにつれて、その注文がスッと消えてしまうことがあります。これは、他のトレーダーにその価格を意識させて自分の有利な方向に誘導しようとする「見せ板」のような動きである可能性もあれば、単に相場の勢いを見て「ここで反発しそうにない」と判断したトレーダーが注文を取り消しただけかもしれません。

いずれにせよ、表示されている注文が未来永劫そこに存在し続けるわけではないということを理解しておく必要があります。常に最新の状況を確認し、注文が本当に執行されているかを見極めることが重要です。

この不確実性に対する最大の防御策は、いかなるトレードにおいても必ず損切り注文(ストップロス)を設定することです。「ここに厚い注文があるから大丈夫」という慢心は禁物です。予測が外れた場合に、損失を許容範囲内に限定する規律が、長期的に市場で生き残るための鍵となります。

③ 大口投資家の注文は反映されないことがある

FX市場の価格形成に最も大きな影響を与えるのは、ヘッジファンドや機関投資家、事業法人といった「大口投資家」です。しかし、彼らの巨大な注文の多くは、私たちが普段目にする個人投資家向けのオーダーブックには直接反映されません。

大口投資家は、個人向けのFX会社(リテールFXブローカー)ではなく、インターバンク市場に直接アクセスしたり、複数の金融機関を通じて取引(OTC取引)を行ったりします。そのため、彼らの動向はオーダーブック上では見えにくいのです。

さらに、彼らは自らの巨大な注文で市場価格を不利に動かしてしまわないよう、様々な手法で注文を隠します。

- 分割注文: 巨大な注文を小さなロットに分割し、時間をかけて少しずつ発注する。

- アイスバーグ注文: 注文の全体量の一部しか板に見せないようにする注文方法。「氷山の一角」しか見えないことからこの名がついています。

これらの理由から、オーダーブックを見て「売り注文が少ないから、まだまだ上がるだろう」と判断していても、水面下では大口投資家が静かに巨大な売り注文の準備を進めている、という可能性も十分にあり得ます。

結論として、私たちがオーダーブックで見ているのは、主に「個人投資家の動向」であると認識することが非常に重要です。個人投資家の動向は市場の一側面ではありますが、全てではありません。大口投資家という「見えない巨人」が常に存在することを意識し、オーダーブックの情報だけで相場の全てを判断しない謙虚さが求められます。

オーダーブックが使えるおすすめFX会社・ツール7選

オーダーブックをトレードに活用するためには、まずどのFX会社が、どのような特徴を持つツールを提供しているかを知る必要があります。ここでは、信頼性が高く、トレーダーからの評価も高いオーダーブックや関連ツールを提供している代表的なFX会社・ツールを7つ厳選してご紹介します。各社の特徴を比較し、ご自身のトレードスタイルに合ったものを見つける参考にしてください。

(注)各社のサービス内容やツールの仕様は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず各社の公式サイトでご確認ください。

| FX会社/ツール名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| ① OANDA証券「オーダーブック」 | 業界標準とも言える高機能ツール。指値/逆指値の区別、ポジション情報、過去データ閲覧が可能。MT4/MT5インジケーターも提供。 | 本格的な分析をしたい中~上級者、MT4/MT5ユーザー |

| ② 外為どっとコム「外為注文情報」 | 顧客数が多くデータの信頼性が高い。シンプルで直感的なインターフェース。指値と逆指値の割合も表示される。 | 初心者から上級者まで、信頼性の高いデータを見たい人 |

| ③ みんなのFX「ポジションブック」 | ポジションと指値注文の状況を同時に表示。価格帯ごとの売買ポジションの損益状況がわかる機能も搭載。 | ポジションの含み損益状況を重視するトレーダー |

| ④ LIGHT FX「ポジションブック」 | みんなのFXと同一のシステムを利用。同様の「ポジションブック」を提供しており、スプレッドの狭さも魅力。 | 低コストでポジションブックを利用したい人 |

| ⑤ IG証券 | 「未決済ポジションの比率」として顧客のセンチメント情報を公開。グローバルな顧客基盤を持つため、データの多様性が高い。 | グローバルな市場センチメントを把握したいトレーダー |

| ⑥ サクソバンク証券 | プロ向け取引ツール「SaxoTraderPRO」内で、高度な分析機能を提供。オーダーブック単体より総合的な取引環境を重視する方向け。 | 高度な取引プラットフォームを求めるプロトレーダー |

| ⑦ デューカスコピー・ジャパン「SWFXセンチメント指数」 | 自社のECN(電子取引ネットワーク)市場のデータに基づくセンチメント指数。より機関投資家に近い市場の動向を反映。 | インターバンク市場に近い動向を参考にしたい上級者 |

① OANDA証券「オーダーブック」

OANDA証券の「オーダーブック」は、FXのオーダーブック分析において業界のベンチマーク的存在と言っても過言ではないほど高機能で、多くのトレーダーに支持されています。最大の魅力は、その情報の豊富さと見やすさにあります。

- 指値と逆指値の明確な区別: 多くのツールでは指値と逆指値が合算されて表示されますが、OANDAではこれらが色分けされて明確に区別されます。これにより、「どこが抵抗帯(指値)で、どこがブレイクポイント(逆指値)か」を正確に判断できます。

- オープンオーダーとオープンポジション: 未約定の注文(オープンオーダー)だけでなく、すでに保有されているポジション(オープンポジション)の分布も表示。トレーダーの含み損益状況を詳細に分析できます。

- 過去データの閲覧: 過去24時間のオーダーブックの推移をスライダーで確認できるため、「価格変動によって注文状況がどう変化したか」を検証できます。

- MT4/MT5インジケーター: 世界で最も普及している取引プラットフォームであるMT4/MT5上に、オーダーブックを直接表示できるインジケーターを提供。チャート分析とオーダーブック分析をシームレスに行えます。(参照:OANDA証券 公式サイト)

② 外為どっとコム「外為注文情報」

外為どっとコムは、国内FX業者の中でもトップクラスの口座開設数を誇り、その豊富な顧客基盤から得られるデータの信頼性の高さが最大の強みです。「外為注文情報」と名付けられたツールは、シンプルながら必要な情報が凝縮されています。

- 圧倒的なデータ量: 顧客数が多いため、その注文情報は日本の個人投資家全体の動向を反映する「縮図」として非常に参考になります。

- 直感的なインターフェース: グラフは非常にシンプルで見やすく、初心者でも直感的に理解しやすいデザインになっています。

- 指値とストップ(逆指値)の割合表示: グラフだけでなく、各価格帯における指値注文とストップ注文の割合が数値で表示されるため、より詳細な分析が可能です。

- 更新頻度: リアルタイムではありませんが、定期的に更新され、常に新しい市場の状況を把握できます。(参照:株式会社外為どっとコム 公式サイト)

③ みんなのFX「ポジションブック」

トレイダーズ証券が運営する「みんなのFX」では、「ポジションブック」という名称でオーダーブックツールが提供されています。ポジションの損益状況にフォーカスしたユニークな機能が特徴です。

- ポジションと指値の同時表示: 買い/売りのポジション比率と、価格帯ごとの指値注文量が一覧で表示されます。

- 価格帯別損益情報: 各価格帯でポジションを保有している顧客の、評価損益(含み損益)の状況を確認できます。「どの価格帯のトレーダーが苦しんでいるか」が一目瞭然で、損切りがどこで発生しやすいかを予測するのに役立ちます。

- 通貨ペアの豊富さ: 主要通貨ペアはもちろん、高金利通貨ペアなど、幅広い通貨ペアのポジションブックを閲覧できます。(参照:トレイダーズ証券株式会社 公式サイト)

④ LIGHT FX「ポジションブック」

「LIGHT FX」も、みんなのFXと同じトレイダーズ証券が運営しており、業界最狭水準のスプレッドや高いスワップポイントで人気があります。提供されている「ポジションブック」は、基本的にみんなのFXと同一のシステム・データを利用しています。

- みんなのFXと同様の機能: みんなのFXの「ポジションブック」が持つ、ポジションと指値の同時表示や価格帯別損益情報といった特徴を、そのまま利用できます。

- 低コストでの利用: LIGHT FXはスプレッドが狭いため、取引コストを抑えながら高機能なポジションブックを活用したいトレーダーにとって魅力的な選択肢となります。(参照:トレイダーズ証券株式会社 公式サイト)

⑤ IG証券

世界的なCFDブローカーであるIG証券は、直接的なオーダーブックツールとは少し異なりますが、「未決済ポジションの比率」という非常に強力なセンチメントツールを提供しています。

- グローバルな顧客データ: IG証券は世界中に顧客を抱えているため、そのセンチメントデータは日本の個人投資家だけでなく、よりグローバルな市場参加者の動向を反映しています。

- 通貨ペアごとのセンチメント: 各通貨ペアについて、IG証券の顧客の買いポジションと売りポジションの比率がリアルタイムで表示されます。市場の偏りを把握するのに最適です。

- 逆張り指標としての活用: このデータは、コントラリアン(逆張り派)の指標として活用されることが多く、「90%の顧客が買い」といった極端な偏りは、相場転換のシグナルとして注目されます。(参照:IG証券 公式サイト)

⑥ サクソバンク証券

デンマークに本拠を置くサクソバンクグループの日本法人であるサクソバンク証券は、プロトレーダー向けの高度な取引環境を提供しています。

- プロ向けプラットフォーム「SaxoTraderPRO」: このプラットフォーム内で、様々なテクニカル分析ツールや取引シグナルが提供されており、その一環として市場の需給情報にアクセスできます。

- 総合的な分析環境: オーダーブック単体というよりは、オートチャーティストによるチャートパターン分析や、その他の高度なインジケーターと組み合わせて、総合的な観点から市場を分析したい上級者向けの選択肢です。(参照:サクソバンク証券株式会社 公式サイト)

⑦ デューカスコピー・ジャパン「SWFXセンチメント指数」

スイスのデューカスコピー・バンクを親会社に持つデューカスコピー・ジャパンは、独自のECN(電子取引ネットワーク)である「SWFX」を提供しています。

- ECN市場のデータ: 彼らが提供する「SWFXセンチメント指数」は、一般的なリテールFX会社のデータとは異なり、ECNに参加する多様な市場参加者(銀行、ヘッジファンド、個人トレーダーなど)の動向を反映しています。

- よりリアルな市場に近い情報: インターバンク市場の動向に一歩近い情報を得たいと考える上級者にとって、非常に価値のあるデータソースとなります。一般的なオーダーブックとは性質が異なりますが、市場全体のセンチメントをより深く理解するための一助となるでしょう。(参照:デューカスコピー・ジャパン株式会社 公式サイト)

オーダーブックに関するよくある質問

ここまでオーダーブックの仕組みや活用法について詳しく解説してきましたが、まだいくつか疑問点が残っている方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、特に初心者の方からよく寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

オーダーブックはスマホアプリでも見られますか?

はい、多くのFX会社が提供するスマートフォンアプリでもオーダーブック機能を利用できます。

近年、FX取引はPCだけでなくスマホで行うのが主流となっており、各社ともスマホアプリの機能充実に力を入れています。OANDA証券、外為どっとコム、みんなのFX/LIGHT FXなど、この記事で紹介した主要なFX会社のほとんどは、専用のスマホアプリ内でオーダーブックやそれに類する情報(ポジション情報など)を閲覧できる機能を提供しています。

これにより、外出先やちょっとした空き時間でも、リアルタイムの市場センチメントや重要な価格帯を素早くチェックすることが可能です。例えば、保有しているポジションの近くに大きな損切り注文が溜まっていないかを確認したり、重要な経済指標の発表前に注文状況をチェックしたりと、機動的なリスク管理やチャンスの発見に役立ちます。

ただし、いくつかの点には注意が必要です。

- 機能の制限: スマホアプリ版のオーダーブックは、PC版に比べて機能が一部制限されている場合があります。例えば、過去データの閲覧機能がなかったり、表示される情報の詳細度が低かったりすることがあります。

- 画面の見やすさ: スマートフォンの小さな画面では、PCの大きなモニターに比べて、どうしても情報の視認性が劣ります。特に、細かい価格帯ごとの注文量や、複数の情報を同時に比較分析するような作業は、PC版の方に分があります。

- 操作性: 詳細な分析を行うには、やはりマウスやキーボードを使ったPCでの操作が便利です。

結論として、スマホアプリのオーダーブックは「外出先での状況確認」や「簡易的な分析」には非常に便利ですが、本格的なトレード戦略の立案や詳細な分析を行う際には、PC版のツールと併用するのがおすすめです。 まずはご自身が利用している、あるいは利用を検討しているFX会社のスマホアプリをダウンロードし、実際に操作して使い勝手を確認してみましょう。

オーダーブックは株取引でも使えますか?

いいえ、本記事で解説している「FXのオーダーブック」というツールそのものを、そのまま株取引で使うことはできません。 しかし、株取引にはそれに相当する、より強力なツールとして「板情報(いたじょうほう)」が存在します。

この質問は、FXと株の両方に興味がある方から非常によく聞かれます。両者の違いを改めて整理することで、それぞれのツールの特性をより深く理解できます。

- FXのオーダーブック:

- データソース: 特定のFX会社1社の顧客データ。

- 情報の内容: 指値注文に加え、逆指値注文や保有ポジション情報といった多様な情報を含むことが多い。

- 位置づけ: 市場全体の「縮図」として、主に個人投資家のセンチメントを測るための参考情報。

- 株式の板情報:

- データソース: 東京証券取引所など、取引所全体の全参加者の注文を反映。

- 情報の内容: 原則として「いくらで買いたい/売りたい」という指値注文のみ。

- 位置づけ: その銘柄に対する市場全体の需給をほぼ正確に表す公式データ。

なぜこのような違いが生まれるのか?

その理由は、市場の構造の違いにあります。株式市場は「取引所取引」という、すべての注文が証券取引所に集められる中央集権的な市場です。そのため、全参加者の注文を一つの「板」に集約して表示することが可能です。

一方、FX市場は「相対取引(OTC取引)」が基本で、特定の取引所が存在しません。銀行間で行われるインターバンク市場を中心に、世界中の無数の参加者が相対で取引を行っています。私たちが利用するFX会社は、その一部の価格を顧客に提示しています。したがって、市場全体の注文を一つの「オーダーブック」にまとめることは物理的に不可能なのです。

結論として、分析したい対象がFXであればオーダーブックを、個別株であれば板情報を利用することになります。

株の板情報では、「どの価格に買い注文(売り注文)がどれくらい入っているか」という情報(「買い板」「売り板」)がリアルタイムで刻々と更新されます。分厚い買い板はサポートとして、分厚い売り板はレジスタンスとして機能し、その攻防を読むことで短期的な値動きを予測します。これはFXのオーダーブックでサポート/レジスタンスを特定する考え方と共通しています。

もしあなたが株式投資の経験者であれば、板読みのスキルはFXのオーダーブック分析にも大いに役立つでしょう。逆に、FXのオーダーブック分析で市場心理を読むスキルを身につければ、株取引においても新たな視点を得られるはずです。

まとめ

本記事では、FX取引における強力な分析ツール「オーダーブック」について、その基本から実践的な活用法、注意点、そしておすすめのツールまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

- オーダーブックは市場参加者の「本音」を可視化するツール: 特定のFX会社の顧客が、どの価格で買い(売り)たいのか、どこに損切りを置いているのかといった「未来の需給」や「現在の含み損益状況」をグラフで直感的に把握できます。

- 「指値」と「逆指値」の理解が鍵: 価格の動きにブレーキをかける「指値注文(サポート/レジスタンス)」と、アクセルをかける「逆指値注文(ブレイクアウトの引き金)」の違いを正確に見分けることが、オーダーブック分析の第一歩です。

- 4つの実践的な活用法:

- サポート/レジスタンスの特定: 厚い指値注文でラインの信頼性を裏付ける。

- 逆張りの精度向上: 厚い注文帯と市場の過熱感を組み合わせて反発を狙う。

- 順張り(ブレイク)の予測: 逆指値注文が集中する「真空地帯」を見つけてトレンドに乗る。

- ストップロス狩りの予測と対策: 損切り注文の集中ポイントを把握し、リスクを回避または利用する。

- 万能ではないことを知る: オーダーブックは「特定のFX会社のデータ」であり、「大口投資家の注文は見えない」という限界があります。また、「経済指標などファンダメンタルズには無力」な場合もあります。この限界を理解し、過信しないことが重要です。

- 他の指標との組み合わせで真価を発揮: 移動平均線でトレンド方向を、RSIで相場の過熱感を把握し、それらとオーダーブックの情報を組み合わせることで、分析の精度は飛躍的に高まります。

オーダーブックは、過去の価格データのみに依存する多くのテクニカル指標とは異なり、「今、市場で何が起ころうとしているのか」というリアルタイムの力学を教えてくれます。これは、他のトレーダーの一歩先を行くための強力なアドバンテージとなり得ます。

この記事で紹介した知識やテクニックは、すぐにあなたのトレードを劇的に変える魔法の杖ではないかもしれません。しかし、継続的にオーダーブックを観察し、実際の相場の動きと照らし合わせることで、あなたの中に「市場の需給を読む感覚」が着実に養われていくはずです。

まずは、本記事で紹介したFX会社のデモ口座などで、実際にオーダーブックに触れてみてください。そして、ご自身のトレード戦略にオーダーブックという新たな視点を加え、より深く、より根拠のあるトレード判断を下せるようになっていただければ幸いです。