FX(外国為替証拠金取引)を始めたばかりのトレーダーが、最初につまずきやすい概念の一つに「pips(ピップス)」があります。ニュースや分析記事で「ドル円が50pips上昇」「ユーロドルが30pips下落」といった表現を目にしても、それが具体的にどれくらいの価値を持ち、自分の損益にどう影響するのか、すぐには理解しにくいかもしれません。

しかし、pipsはFX取引における値動きを測るための世界共通の単位であり、これを理解せずに利益を積み重ねていくことは極めて困難です。pipsは、利益目標の設定、損失の限定(損切り)、取引コストの把握など、トレード戦略の根幹をなすあらゆる場面で使われます。

この記事では、FXのpipsという概念について、その基本的な意味から、通貨ペアごとの価値の違い、具体的な損益計算方法、さらには実践的な活用術まで、網羅的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語は都度かみ砕いて説明し、豊富な具体例を交えながら進めていきます。

この記事を最後まで読めば、pipsに関する漠然とした不安は解消され、自信を持って取引の数値を管理できるようになるでしょう。pipsを正しく理解し、計算できる能力は、感情に流されない論理的なトレードを行うための強力な武器となります。

目次

FXのpips(ピップス)とは

FX取引の世界に足を踏み入れると、必ず出会うのが「pips」という言葉です。まずは、このpipsが一体何なのか、その基本的な意味と、なぜこのような特殊な単位が使われているのかについて深く掘り下げていきましょう。

pipsの読み方と基本的な意味

pipsは「ピップス」と読みます。 これは、FXで取引される通貨ペアの価格が動く最小の単位を表す言葉です。株取引で「株価が10円上がった」と言うように、FXでは「為替レートが10pips動いた」と表現します。

pipsは、”Percentage In Point” または “Price Interest Point” の頭文字を取った略語とされています。どちらの説が正しいかはさておき、重要なのはその役割です。pipsは、異なる通貨が組み合わさるFX市場において、すべての通貨ペアの価値変動を共通のモノサシで測るために考案された、世界標準の単位なのです。

例えば、日本のトレーダーが主に取引する「ドル/円」の場合、為替レートは「1ドル=150.25円」のように表示されます。この場合、通常は小数点以下第2位の「5」の部分がpipsの基準となります。つまり、レートが150.25円から150.26円に動いた場合、「1pips上昇した」と表現します。この1pipsは、日本円が絡む通貨ペア(クロス円)では、原則として0.01円(=1銭)に相当します。

一方で、世界で最も取引量の多い「ユーロ/ドル」では、レートは「1ユーロ=1.0855ドル」のように表示されるのが一般的です。この場合、小数点以下第4位の「5」の部分がpipsの基準となります。レートが1.0855ドルから1.0856ドルに動けば、「1pips上昇した」ことになります。この1pipsは、米ドルが絡む通貨ペア(ドルストレート)では、原則として0.0001ドルに相当します。

このように、pipsが指し示す小数点以下の桁数や、その価値(円建てかドル建てかなど)は通貨ペアによって異なります。この違いが初心者を混乱させる一因ですが、後ほど詳しく解説しますのでご安心ください。まずは「pipsはFXの値動きを表す最小単位である」という基本をしっかりと押さえておきましょう。

なぜpipsという単位が使われるのか

では、なぜわざわざ「円」や「ドル」といった馴染みのある通貨単位ではなく、「pips」という少し複雑な単位を使うのでしょうか。その理由は、FX市場のグローバルな特性にあります。

FX市場では、米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、日本円(JPY)、英ポンド(GBP)など、世界中の様々な通貨がペアになって取引されています。それぞれの通貨には当然、それぞれの価値基準があります。

ここで、二人のトレーダーの会話を想像してみましょう。

一人は東京のトレーダーAさん、もう一人はニューヨークのトレーダーBさんです。

Aさん:「今日のドル/円は良い動きでしたね。50銭も利益が出ましたよ。」

Bさん:「それは素晴らしい! こちらはユーロ/ドルでトレードして、0.0050ドルの値幅を取りました。」

この会話では、お互いがどれくらいの利益を上げたのか、直感的に比較することができません。「50銭」と「0.0050ドル」、どちらの変動が大きいのでしょうか? すぐに判断するのは難しいはずです。

この問題を解決するのがpipsです。pipsという共通単位を使えば、会話は次のようになります。

Aさん:「今日のドル/円は良い動きでしたね。50pipsの利益が出ましたよ。」

Bさん:「それは素晴らしい! こちらはユーロ/ドルでトレードして、同じく50pipsの値幅を取りました。」

このように、pipsを使うことで、通貨ペアが何であれ、値動きの大きさを同じ土俵で比較し、議論できるようになります。 これは、世界中のトレーダーがコミュニケーションを取り、市場を分析する上で不可欠な役割を果たしています。まさに、FXにおける世界共通言語と言えるでしょう。

もう一つの重要な理由は、損益の計算やリスク管理を規格化できる点にあります。

例えば、「1回のトレードでは30pipsの損失が出たら損切りする」というルールを自分に課したとします。このルールは、ドル/円を取引するときも、ポンド/ドルを取引するときも、一貫して適用できます。もし「3,000円の損失が出たら損切りする」という金額ベースのルールだと、取引する通貨ペアや取引量(ロット数)によって、許容する値動きの幅が毎回変わってしまい、一貫性のあるリスク管理が難しくなります。

pipsを基準にすることで、トレーダーは以下のようなメリットを得られます。

- 客観的なパフォーマンス評価: 「今月は合計で+300pipsの成績だった」というように、自分のトレード成績を客観的に評価し、改善点を見つけやすくなります。

- 戦略の一貫性: 「このトレード手法では平均50pipsの利益が期待できる」といった形で、トレード戦略をpipsベースで構築・検証できます。

- グローバルな情報共有: 海外のトレーダーが発信する市場分析やトレードアイデアを理解する際にも、pipsの知識は必須です。

このように、pipsは単なる価格の単位ではなく、FX取引をより論理的、客観的、そしてグローバルに行うための非常に重要なツールなのです。次の章では、このpipsが具体的に日本円でいくらに相当するのか、その計算方法を詳しく見ていきましょう。

1pipsは日本円でいくら?通貨ペアによる価値の違い

pipsがFXの値動きを表す共通単位であることは理解できましたが、トレーダーにとって最も重要なのは「で、結局1pipsは日本円でいくらなの?」という点でしょう。この価値を把握しなければ、具体的な損益額を計算することはできません。

結論から言うと、1pipsの価値は、取引する通貨ペアによって異なります。 ここでは、FXで取引される通貨ペアを大きく2つのグループに分け、それぞれの1pipsの価値について詳しく解説します。

クロス円(ドル/円、ユーロ/円など)の場合

まず、日本人トレーダーにとって最も馴染み深い「クロス円」のケースから見ていきましょう。

クロス円とは、通貨ペアの片方が日本円(JPY)になっているペアのことを指します。具体的には、以下のような通貨ペアが該当します。

- ドル/円 (USD/JPY)

- ユーロ/円 (EUR/JPY)

- ポンド/円 (GBP/JPY)

- 豪ドル/円 (AUD/JPY)

- スイスフラン/円 (CHF/JPY) など

これらのクロス円の通貨ペアにおいては、原則として1pips = 0.01円(1銭)と定義されています。これは非常にシンプルで覚えやすいルールです。

| pips数 | 日本円での価値 |

|---|---|

| 1pips | 0.01円 (1銭) |

| 10pips | 0.1円 (10銭) |

| 50pips | 0.5円 (50銭) |

| 100pips | 1円 |

| 1,000pips | 10円 |

なぜこうなるのか、ドル/円のレート表示を例に考えてみましょう。

多くのFX会社では、ドル/円のレートを「150.123円」のように、小数点以下3桁まで表示しています。この表示方法では、価格が変動する最小の単位は0.001円です。しかし、FXの世界的な慣習として、pipsは小数点以下第2位の桁を基準とします。

150.1**2**3

この太字で示した部分がpipsの桁です。したがって、レートが150.12円から150.13円に動けば、それは「+1pips」の変動となり、その価値は0.01円となります。小数点以下第3位(この例では「3」)は、0.1pipsの単位を表す補助的な数字と考えると分かりやすいでしょう。

【クロス円の具体例】

- ドル/円のレートが150.50円から150.80円に上昇した場合:

- 値動きは

150.80 - 150.50 = 0.30円です。 - 1pips = 0.01円なので、

0.30円 ÷ 0.01円/pips = 30pipsとなります。 - つまり、+30pipsの変動があったということです。

- 値動きは

- ユーロ/円のレートが162.00円から161.20円に下落した場合:

- 値動きは

162.00 - 161.20 = 0.80円です。 - これをpipsに換算すると、

0.80円 ÷ 0.01円/pips = 80pipsとなります。 - この場合は価格が下がっているので、-80pipsの変動があったということになります。

- 値動きは

このように、クロス円の場合は計算が非常に直感的です。「〇〇銭の動き」が、そのまま「〇〇pipsの動き」にほぼ対応すると覚えておけば、大きな間違いはありません。

ドルストレート(ユーロ/ドルなど)の場合

次に、少し計算が複雑になる「ドルストレート」のケースです。

ドルストレートとは、通貨ペアの片方が米ドル(USD)になっており、かつ日本円(JPY)が含まれていないペアのことを指します。ユーロ/ドルがその代表例で、世界で最も取引されている通貨ペアです。

- ユーロ/ドル (EUR/USD)

- ポンド/ドル (GBP/USD)

- 豪ドル/ドル (AUD/USD) など

これらのドルストレート通貨ペアにおいては、原則として1pips = 0.0001ドルと定義されています。

なぜこうなるのか、ユーロ/ドルのレート表示を見てみましょう。

多くのFX会社では、ユーロ/ドルのレートを「1.08123ドル」のように、小数点以下5桁まで表示しています。この場合、世界的な慣習として、pipsは小数点以下第4位の桁を基準とします。

1.081**2**3

この太字で示した部分がpipsの桁です。したがって、レートが1.0812ドルから1.0813ドルに動けば、それは「+1pips」の変動となり、その価値は0.0001ドルとなります。

ここでの重要なポイントは、1pipsの価値が「ドル建て」であるという点です。日本のトレーダーが最終的な損益を日本円で計算するためには、このドル建ての価値を円に換算する作業が必要になります。

【ドルストレートの1pipsの円換算】

1pipsの価値(円)を計算する式は以下の通りです。

1pipsの円換算価値 = 0.0001ドル × その時点のドル/円レート

この計算が、初心者が最もつまずきやすい部分です。つまり、ドルストレートの1pipsあたりの円貨価値は、ドル/円のレートによって常に変動するのです。

【ドルストレートの具体例】

- ユーロ/ドルを取引していて、1pipsの利益が出たとします。

- この時点のドル/円レートが140.00円だった場合:

- 1pipsの価値 =

0.0001ドル × 140.00円/ドル = 0.014円

- 1pipsの価値 =

- この時点のドル/円レートが155.00円だった場合:

- 1pipsの価値 =

0.0001ドル × 155.00円/ドル = 0.0155円

- 1pipsの価値 =

- この時点のドル/円レートが140.00円だった場合:

このように、同じ1pipsの利益でも、ドル円が円安(レートが高い)の時ほど、円換算した際の価値は大きくなります。

クロス円とドルストレートの1pipsの価値の違いをまとめると以下のようになります。

| 通貨ペアの種類 | 1pipsの価値(基本) | 日本円での価値 |

|---|---|---|

| クロス円 (ドル/円, ユーロ/円など) | 0.01円 | 常に0.01円 |

| ドルストレート (ユーロ/ドルなど) | 0.0001ドル | 変動する (0.0001ドル × ドル/円レート) |

この違いをしっかり理解することが、正確な損益計算とリスク管理への第一歩となります。次の章では、この1pipsの価値を使って、実際の取引における損益を計算する方法を学んでいきましょう。

pipsを使った損益の計算方法

1pipsあたりの価値がわかったところで、いよいよ実際の取引における損益計算に進みます。pipsを使って損益を計算できるようになれば、トレードの計画を立てたり、結果を分析したりする精度が格段に向上します。

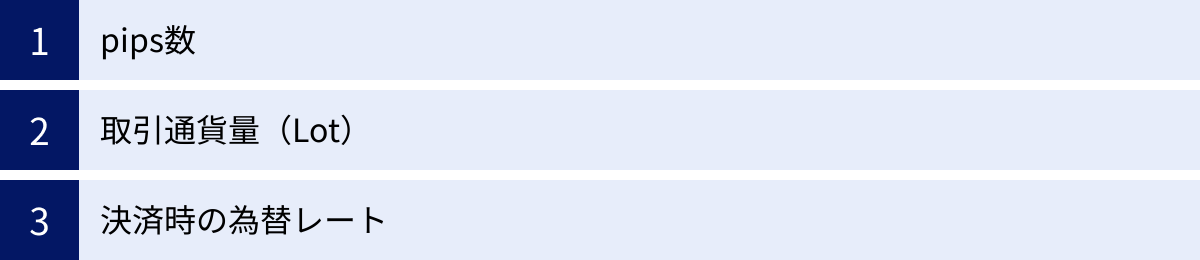

損益計算に必要な3つの要素

FXの損益を正確に計算するためには、pips数だけでなく、他にもいくつかの要素を考慮に入れる必要があります。ここでは、損益計算に不可欠な3つの要素を一つずつ確認していきましょう。

pips数

pips数は、取引によって獲得または損失した値幅のことです。これは、ポジションを建てた時(エントリー)のレートと、そのポジションを決済した時のレートの差によって決まります。

- 買い(ロング)ポジションの場合:

決済レート - エントリーレート = 獲得(損失)pips - 売り(ショート)ポジションの場合:

エントリーレート - 決済レート = 獲得(損失)pips

結果がプラスであれば利益、マイナスであれば損失となります。例えば、ドル/円を150.20円で買い、150.60円で決済した場合、 150.60 - 150.20 = +0.40円 となり、これは +40pips の利益となります。

取引通貨量(Lot)

取引通貨量とは、その名の通り、どれくらいの量の通貨を売買したかを示す数値です。FXではこの取引量を「Lot(ロット)」という単位で表すのが一般的です。

1Lotが何通貨に相当するかはFX会社によって規定が異なりますが、日本の多くのFX会社では1Lot = 1万通貨とされています。例えば、ドル/円を1Lot取引するということは、1万米ドルを売買するということです。最近では、より少額から取引を始められるように、1,000通貨(0.1Lot)単位での取引を提供するFX会社も増えています。

取引通貨量は、損益額に直接影響を与える非常に重要な要素です。 同じ1pipsの値動きでも、取引通貨量が1万通貨の場合と10万通貨の場合では、損益額は10倍も異なります。

- 1pipsの利益が出た場合:

- 1万通貨の取引なら、利益額は(1pipsの価値 × 1万)

- 10万通貨の取引なら、利益額は(1pipsの価値 × 10万)

このように、取引通貨量が大きくなるほど、利益も損失も大きくなる(レバレッジが効く)ことを理解しておく必要があります。

決済時の為替レート

この要素は、主にドルストレート通貨ペア(例:ユーロ/ドル)を取引した場合に重要になります。

前述の通り、ドルストレートの損益は、まず米ドル建てで計算されます。そのドル建ての損益を、最終的に我々の口座資産である日本円に換算するために、決済時の為替レート、具体的には決済時のドル/円レートが必要になるのです。

例えば、ユーロ/ドルの取引で50ドルの利益が出たとします。この利益を確定(決済)した瞬間のドル/円レートが150.00円であれば、日本円での利益は 50ドル × 150.00円/ドル = 7,500円 となります。もし決済時のドル/円レートが155.00円であれば、利益は 50ドル × 155.00円/ドル = 7,750円 となり、より大きな円建ての利益になります。

クロス円(ドル/円など)の取引では、損益が最初から円建てで計算されるため、この換算作業は不要です。

損益計算の基本式

それでは、上記3つの要素を組み合わせて、損益を計算する基本式を見ていきましょう。ここでもクロス円とドルストレートで式が異なります。

【クロス円(ドル/円、ユーロ/円など)の損益計算式】

クロス円の計算は非常にシンプルです。

損益(円) = (決済レート – エントリーレート) × 取引通貨量

この式はpipsを直接使っていませんが、(決済レート - エントリーレート) の部分がpips数に相当する値幅(円建て)を表しています。pipsを使って表現すると、以下のようになります。

損益(円) = 獲得pips数 × 0.01円/pips × 取引通貨量

例:ドル/円を1万通貨取引し、+30pipsの利益を得た場合

損益 = 30pips × 0.01円 × 10,000通貨 = 3,000円

【ドルストレート(ユーロ/ドルなど)の損益計算式】

ドルストレートの場合は、円換算のステップが加わります。

損益(円) = (決済レート – エントリーレート) × 取引通貨量 × 決済時のドル/円レート

これをpipsを使って表現すると、以下のようになります。

損益(円) = 獲得pips数 × 0.0001ドル/pips × 取引通貨量 × 決済時のドル/円レート

例:ユーロ/ドルを1万通貨取引し、+50pipsの利益を得た場合(決済時のドル/円レートが155.00円と仮定)

損益 = 50pips × 0.0001ドル × 10,000通貨 × 155.00円/ドル

= 50ドル × 155.00円/ドル = 7,750円

これらの計算式を覚えておけば、どのような取引でも自分で損益を算出できます。しかし、実際の取引ではレートが常に動いているため、手計算は煩雑で間違いやすいのも事実です。そのため、多くのトレーダーはFX会社が提供する取引プラットフォームの自動計算機能や、ウェブサイト上の損益計算ツールを活用しています。まずは計算の仕組みを理解した上で、便利なツールを使いこなすのが賢明な方法と言えるでしょう。

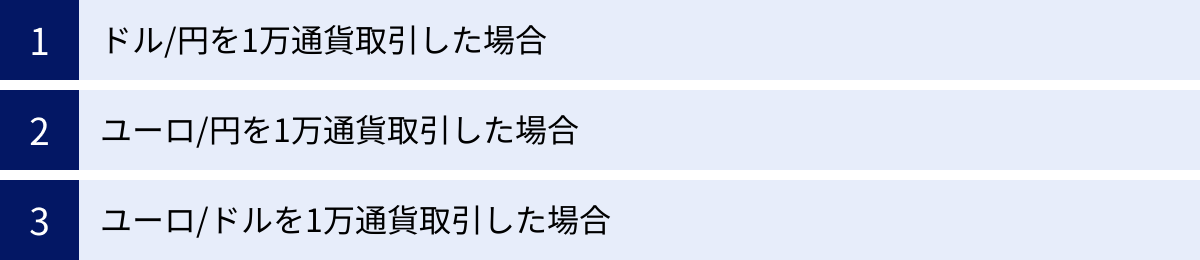

【実践】pipsの損益計算シミュレーション

これまでに学んだ計算式を使って、より具体的な取引シナリオに基づいた損益計算のシミュレーションを行ってみましょう。実際に数値を当てはめてみることで、pipsと損益の関係がより深く、直感的に理解できるようになります。ここでは、代表的な3つの通貨ペア(ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル)で、それぞれ1万通貨を取引した場合を想定します。

ドル/円を1万通貨取引した場合

まずは、日本人トレーダーに最も人気のあるクロス円、ドル/円の取引です。計算がシンプルなので、基本の確認に最適です。

【状況設定】

- 通貨ペア: ドル/円 (USD/JPY)

- 取引量: 1万通貨 (多くのFX会社で言うところの1Lot)

- 取引種別: 買い(ロング)

- エントリーレート: 150.00円

この状況から、利益が出た場合と損失が出た場合の両方をシミュレーションします。

シナリオ1:利益確定(利確)

相場が予想通りに上昇し、150.80円で決済したとします。

- 獲得pips数の計算

買いポジションなので、「決済レート – エントリーレート」で値幅を計算します。

150.80円 - 150.00円 = +0.80円

クロス円では1pips = 0.01円なので、pipsに換算します。

+0.80円 ÷ 0.01円/pips = **+80pips** - 損益額の計算

基本式損益(円) = 獲得pips数 × 0.01円 × 取引通貨量に当てはめます。

損益 = 80pips × 0.01円/pips × 10,000通貨 = **8,000円**

したがって、8,000円の利益が確定します。

シナリオ2:損失確定(損切り)

残念ながら相場が予想に反して下落し、149.70円で決済(損切り)したとします。

- 損失pips数の計算

同様に「決済レート – エントリーレート」で計算します。

149.70円 - 150.00円 = -0.30円

pipsに換算します。

-0.30円 ÷ 0.01円/pips = **-30pips** - 損益額の計算

損益 = -30pips × 0.01円/pips × 10,000通貨 = **-3,000円**

したがって、3,000円の損失が確定します。

ユーロ/円を1万通貨取引した場合

次に、同じクロス円であるユーロ/円です。ドル/円と考え方は全く同じですが、今回は「売り」ポジションでシミュレーションしてみましょう。

【状況設定】

- 通貨ペア: ユーロ/円 (EUR/JPY)

- 取引量: 1万通貨

- 取引種別: 売り(ショート)

- エントリーレート: 162.50円

売りポジションは、レートが下がると利益になる取引です。

シナリオ1:利益確定(利確)

予想通りにレートが下落し、161.50円で決済(買い戻し)したとします。

- 獲得pips数の計算

売りポジションなので、「エントリーレート – 決済レート」で値幅を計算します。

162.50円 - 161.50円 = +1.00円

pipsに換算します。

+1.00円 ÷ 0.01円/pips = **+100pips** - 損益額の計算

損益 = 100pips × 0.01円/pips × 10,000通貨 = **10,000円**

結果、10,000円の利益が確定します。

シナリオ2:損失確定(損切り)

予想に反してレートが上昇してしまい、162.90円で決済(損切り)したとします。

- 損失pips数の計算

「エントリーレート – 決済レート」で計算します。

162.50円 - 162.90円 = -0.40円

pipsに換算します。

-0.40円 ÷ 0.01円/pips = **-40pips** - 損益額の計算

損益 = -40pips × 0.01円/pips × 10,000通貨 = **-4,000円**

結果、4,000円の損失が確定します。

ユーロ/ドルを1万通貨取引した場合

最後に、ドルストレートの代表格であるユーロ/ドルです。円換算のステップが入るため、注意深く見ていきましょう。

【状況設定】

- 通貨ペア: ユーロ/ドル (EUR/USD)

- 取引量: 1万通貨

- 取引種別: 買い(ロング)

- エントリーレート: 1.0810ドル

- 決済時のドル/円レート: 155.00円(仮定)

シナリオ1:利益確定(利確)

レートが上昇し、1.0860ドルで決済したとします。

- 獲得pips数の計算

買いポジションなので、「決済レート – エントリーレート」で計算します。

1.0860ドル - 1.0810ドル = +0.0050ドル

ドルストレートでは1pips = 0.0001ドルなので、pipsに換算します。

+0.0050ドル ÷ 0.0001ドル/pips = **+50pips** - 損益額の計算(米ドル建て)

まず、ドル建ての損益を計算します。

損益(USD) = 50pips × 0.0001ドル/pips × 10,000通貨 = **50ドル** - 損益額の計算(日本円換算)

次に、ドル建ての利益を日本円に換算します。決済時のドル/円レート(155.00円)を使います。

損益(JPY) = 50ドル × 155.00円/ドル = **7,750円**

最終的に、7,750円の利益となります。

シナリオ2:損失確定(損切り)

レートが下落し、1.0780ドルで決済(損切り)したとします。

- 損失pips数の計算

1.0780ドル - 1.0810ドル = -0.0030ドル

pipsに換算します。

-0.0030ドル ÷ 0.0001ドル/pips = **-30pips** - 損益額の計算(米ドル建て)

損益(USD) = -30pips × 0.0001ドル/pips × 10,000通貨 = **-30ドル** - 損益額の計算(日本円換算)

ドル建ての損失を日本円に換算します。

損益(JPY) = -30ドル × 155.00円/ドル = **-4,650円**

最終的に、4,650円の損失となります。

これらのシミュレーションを通じて、pips数、取引通貨量、そして(ドルストレートの場合は)決済時のドル/円レートが、最終的な損益額を決定するという関係性が見えてきたはずです。自分のトレードを振り返る際や、次のトレードを計画する際に、ぜひこの計算方法を役立ててください。

FX取引におけるpipsの活用方法

pipsの計算方法をマスターしたら、次はその知識を実際のトレード戦略にどう活かしていくかを考える段階です。pipsは単なる計算のための単位ではなく、トレーダーが論理的かつ規律ある取引を行うための強力なツールとなります。ここでは、具体的な3つの活用方法を紹介します。

利益確定(利確)の目標設定

FXで継続的に利益を上げるためには、感情に任せたトレードを避け、一貫したルールに基づいて売買することが不可欠です。そのルール作りの核となるのが、pipsを基準とした利益確定(利確)目標の設定です。

多くの初心者は、「今日は1万円儲けたい」といった金額ベースで目標を立てがちです。しかし、この方法にはいくつかの問題点があります。

例えば、ドル/円を1万通貨取引している場合、1万円の利益を得るには100pips(1円)の値動きが必要です。しかし、もし10万通貨で取引していれば、わずか10pips(10銭)の値動きで1万円の利益に達します。つまり、金額ベースの目標は、取引量によって達成難易度が大きく変わってしまい、トレードの一貫性を損なう原因になります。

そこで、目標を「+50pipsで利確する」のようにpipsベースで設定します。こうすることで、取引量が1万通貨であろうと10万通貨であろうと、常に同じ値幅を狙うことになり、トレード戦略に一貫性が生まれます。

さらに、pipsベースの目標設定は、リスクリワードレシオ(Risk-Reward Ratio, RRR)という重要な概念と密接に結びつきます。リスクリワードレシオとは、1回のトレードにおける「リスク(想定される損失)」と「リワード(期待される利益)」の比率のことです。例えば、損切りを-20pipsに設定し、利確目標を+60pipsに設定した場合、リスクリワードレシオは 60 ÷ 20 = 3 となります。これは、リスク1に対してリターン3が期待できる、非常に有利なトレード計画であることを意味します。

pipsを活用した利確目標設定のステップ

- チャート分析: テクニカル分析(例:直近の高値、レジスタンスライン、フィボナッチ・リトレースメントなど)を用いて、価格が到達しそうな目標地点を探ります。

- 目標pipsの算出: 現在のレートから目標地点までの値幅をpipsで計算します。

- 指値注文の発注: エントリーと同時に、算出した目標pipsに相当する価格で利益確定の指値注文(リミットオーダー)を出しておきます。

こうすることで、チャートに張り付いていなくても、レートが目標に達すれば自動的に利益が確定され、感情の介入による「もっと上がるかも」という欲張りを防ぐことができます。

損失確定(損切り)の許容額設定

利益を伸ばすこと以上に、FXで生き残り続けるために重要なのが、損失を管理すること、すなわち損切り(ストップロス)です。そして、この損切りもまた、pipsを基準に設定することが極めて重要です。

「損失が5,000円になったら損切りしよう」という金額ベースのルールも一見合理的ですが、利確目標と同様の問題を抱えています。pipsを基準に「-30pips逆行したら損切りする」といったルールを設けることで、どんな取引状況でも一貫したリスク管理が可能になります。

損切りをpipsで管理することの最大のメリットは、感情を排した機械的なリスクコントロールが実現できる点です。多くのトレーダーが大きな損失を被るのは、「もう少し待てば戻るかもしれない」という希望的観測(プロスペクト理論で説明される損失回避性)によって損切りを先延ばしにしてしまうことが原因です。

エントリーする前に「このトレードでは最大30pipsの損失を許容する」と明確に決めておき、その価格に逆指値注文(ストップオーダー)を設置することで、この致命的な失敗を未然に防ぐことができます。

損切りpipsの決め方

- テクニカル分析に基づく方法: 直近の安値の少し下や、サポートラインを割り込んだ水準など、チャート上の明確な節目を損切りポイントとし、そこまでのpips数を算出します。

- ボラティリティに基づく方法: ATR(Average True Range)などのテクニカル指標を使い、その時の市場の平均的な値動き(ボラティリティ)を考慮して損切り幅を決めます。相場が荒れている時は広めに、静かな時は狭めに設定します。

- 資金管理に基づく方法: 「1回のトレードでの損失は、総資金の2%まで」といったルール(2%ルール)を決め、そこから逆算して損切りpipsと取引量を決定します。

どの方法を取るにせよ、エントリーする前に必ず損切りpipsを決定し、注文を出すという習慣を身につけることが、長期的に市場で成功するための鍵となります。

スプレッドの比較

pipsは、利益や損失だけでなく、FX取引における実質的なコストである「スプレッド」を測る単位としても使われます。

スプレッドとは、通貨を売るときの価格(Bid)と買うときの価格(Ask)の差のことで、この差額がFX会社の収益となります。トレーダーにとっては、ポジションを持った瞬間にマイナスからスタートするコストそのものです。

このスプレッドは、通常pipsで表示されます。例えば、ドル/円のスプレッドが「0.2pips」と表示されていれば、それは売値と買値の差が0.002円(0.2銭)であることを意味します。

FX会社を選ぶ際、このスプレッドをpips単位で比較することは非常に重要です。なぜなら、スプレッドは取引のたびに発生するコストであり、その差は長期的に見て収益に大きな影響を与えるからです。

スプレッド比較の具体例(架空の数値)

| 通貨ペア | FX会社Aのスプレッド | FX会社Bのスプレッド | 1万通貨取引時のコスト差 |

|---|---|---|---|

| ドル/円 | 0.2 pips | 0.8 pips | 6円 (0.6pips × 0.01円 × 1万通貨) |

| ユーロ/ドル | 0.3 pips | 1.0 pips | 7ドル (円換算で約1,085円 ※) |

※ドル/円レート155円で計算

特に、一日に何十回も取引を繰り返すスキャルピングやデイトレードのような短期売買スタイルでは、このわずかなスプレッドの差が勝敗を分けることも少なくありません。pipsという共通のモノサシがあるからこそ、私たちは各社のコストを客観的に比較し、自分に最も有利な取引環境を選択できるのです。

このように、pipsはトレードの計画(利確・損切り)から実行環境の選択(スプレッド比較)まで、あらゆる局面で活用される必須の知識と言えます。

pips計算を簡単にする自動計算ツール3選

ここまでpipsの計算方法を詳しく解説してきましたが、実際の取引中に毎回手計算するのは手間がかかり、計算ミスのリスクも伴います。幸いなことに、多くの証券会社がウェブサイト上で無料で利用できる高機能なpips計算・損益計算ツールを提供しています。

これらのツールを活用すれば、通貨ペア、取引量、pips数などを入力するだけで、瞬時に損益額や必要な証拠金などを算出できます。 これにより、計算ミスを防ぎ、より迅速で正確なトレードプランの立案が可能になります。ここでは、代表的なFX会社が提供する便利な自動計算ツールを3つ紹介します。

(注:ツールの名称や機能は変更される可能性があるため、ご利用の際は各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

① OANDA証券「損益計算ツール」

OANDA証券は、高機能な分析ツールを提供することで知られており、その「損益計算ツール」も非常に詳細な設定が可能です。初心者からプロのトレーダーまで、幅広いニーズに対応できるのが特徴です。

主な機能と特徴:

- 詳細な入力項目: 通貨ペア、売買の別、取引数量(Lot数)、建玉レート(エントリー価格)、決済レートを基本に、口座の基本通貨(JPY, USDなど)も選択できます。

- pipsでの損益計算: 決済レートの代わりに「pips」を入力して損益を計算するモードも搭載しており、「もし50pips取れたら利益はいくらになるか」といったシミュレーションが簡単に行えます。

- リアルタイムレートの反映: 計算に必要な為替レート(クロス円換算レートなど)は、OANDAのリアルタイムレートを自動で反映させるか、手動で任意のレートを入力するかを選べます。これにより、将来のレート変動を想定したシミュレーションも可能です。

- スワップ損益の考慮: ポジションを翌日以降に持ち越した場合に発生するスワップポイントを含めた、より正確な損益計算にも対応しています。

このツールは、特に複数の通貨ペアを扱い、細かい条件設定で精緻な損益シミュレーションを行いたいトレーダーにおすすめです。

参照:OANDA証券公式サイト

② 外為どっとコム「FX損益計算ツール」

外為どっとコムが提供する「FX損益計算ツール」は、シンプルで直感的なインターフェースが魅力です。FXを始めたばかりの初心者でも、迷うことなく使えるように設計されています。

主な機能と特徴:

- 分かりやすいインターフェース: 「通貨ペア」「売買」「取引数量」「pips損益」を入力するだけで、瞬時に損益額が日本円で表示されます。操作に迷う要素がほとんどありません。

- pips入力に特化: エントリーレートや決済レートを入力するのではなく、「何pipsの利益または損失が出たか」を直接入力する方式なので、pipsベースでの思考に慣れるのに役立ちます。

- 関連情報の同時計算: 損益額だけでなく、その取引に必要な「必要保証金(証拠金)」や、その時の「実効レバレッジ」も同時に計算して表示してくれます。これにより、損益だけでなく、リスク管理の観点からも取引を評価できます。

- 主要通貨ペアを網羅: ドル/円やユーロ/ドルといったメジャー通貨ペアはもちろん、トルコリラ/円やメキシコペソ/円といった高金利通貨ペアの計算にも対応しています。

このツールは、pips計算の基本を素早くマスターしたい初心者や、損益と同時に証拠金やレバレッジも確認したいトレーダーに適しています。

参照:株式会社外為どっとコム公式サイト

③ IG証券「取引計算ツール」

IG証券は世界的なブローカーであり、その「取引計算ツール」も非常に高機能で、FXだけでなく様々な金融商品の取引シミュレーションに対応しています。

主な機能と特徴:

- 包括的な計算能力: 損益計算はもちろんのこと、「1pipsの価値」「必要証拠金」「ロスカットレート」など、一つの取引に関わるあらゆる数値を一度に算出できます。

- 多様な商品に対応: FX通貨ペアだけでなく、株価指数CFD、商品CFDなど、IG証券が取り扱う多くの金融商品に対応しているため、複数の市場で取引するトレーダーにとって非常に便利です。

- リアルタイムデータの活用: 計算にはIG証券のリアルタイムの売値・買値が自動で反映されるため、現実の市場環境に近い、より実践的なシミュレーションが可能です。

- シナリオ分析: エントリー価格、損切り価格、利益確定価格をそれぞれ入力することで、「このトレードプランのリスクリワードレシオはいくつか」といったシナリオ分析を簡単に行えます。

このツールは、FXに留まらず幅広い金融商品を取引しており、一つのツールで包括的な取引計画を立てたい中級者以上のトレーダーに特におすすめです。

参照:IG証券公式サイト

これらの自動計算ツールは、いずれも口座開設の有無にかかわらず誰でも無料で利用できます。まずは色々と試してみて、自分のトレードスタイルに合ったツールを見つけることをお勧めします。ツールを賢く活用することで、計算の負担を減らし、より重要なチャート分析や戦略立案に集中できるようになります。

pipsを扱う上での注意点

pipsはFX取引において非常に便利な単位ですが、その使い方を誤ると、予期せぬ損失に繋がる可能性もあります。ここでは、pipsを扱う上で特に注意すべき2つのポイントを解説します。これらの注意点を理解し、常に意識することで、より安全で確実なトレードを行うことができます。

通貨ペアによって1pipsあたりの価値が異なる

この記事で繰り返し解説してきた最も重要な注意点です。「1pips」という言葉の響きは同じでも、その日本円での価値は取引する通貨ペアによって大きく異なります。 この違いを無視して取引を行うと、リスク管理に大きな穴が空いてしまいます。

改めて基本をおさらいしましょう。

- クロス円(ドル/円、ユーロ/円など): 1pipsの価値は常に0.01円です。1万通貨の取引であれば、1pipsの損益は100円となります。

- ドルストレート(ユーロ/ドル、ポンド/ドルなど): 1pipsの価値は0.0001ドルです。これを円換算した価値は、その時々のドル/円レートによって変動します。

この違いが、実際の取引でどのような影響を及ぼすか考えてみましょう。

あるトレーダーが、「どんな取引でも損切りは-30pips、取引量は1Lot(1万通貨)」というルールでトレードしているとします。

- ドル/円を取引した場合の想定損失額:

-30pips × 0.01円/pips × 10,000通貨 = -3,000円

このトレードでのリスクは3,000円です。 - ユーロ/ドルを取引した場合の想定損失額(決済時ドル/円=155円と仮定):

まずドル建ての損失を計算します。

-30pips × 0.0001ドル/pips × 10,000通貨 = -30ドル

次に円換算します。

-30ドル × 155円/ドル = -4,650円

このトレードでのリスクは4,650円です。

ご覧の通り、同じ-30pipsの損切りルールでも、取引する通貨ペアが違うだけで、想定される損失額に1,650円もの差が生まれてしまいました。もし、ボラティリティ(値動きの激しさ)がより大きいポンド/ドルなどを取引していれば、この差はさらに広がる可能性があります。

複数の通貨ペアを監視し、チャンスがあればどのペアでも取引するというスタイルのトレーダーは、特にこの点に注意が必要です。ドルストレートの通貨ペアで取引する際は、単にpips数だけでなく、「1pipsあたりの円貨価値」が現在いくらなのかを常に意識し、それを踏まえて取引量(Lot数)を調整するなどの工夫が求められます。すべての取引でリスク額を均一に保ちたいのであれば、通貨ペアごとに取引量を微調整する必要があるのです。

FX会社によって小数点以下の表示桁数が違う場合がある

一般的に、クロス円は小数点以下2桁目、ドルストレートは小数点以下4桁目がpipsの基準となると説明しました。しかし、これはあくまで「最も一般的な慣習」であり、全てのFX会社がこのルールに厳密に従っているわけではありません。

近年、より細かい値動きを捉え、スプレッドを狭く見せるために、レートの表示桁数を1桁多くしているFX会社が増えています。

- 一般的な表示:

- ドル/円: 150.12円

- ユーロ/ドル: 1.0812ドル

- 桁数が多い表示:

- ドル/円: 150.123円

- ユーロ/ドル: 1.08125ドル

このような桁数が多い表示を採用しているFX会社では、最小の値動きの単位、すなわち一番右端の数字を「ポイント」や「0.1pips」と呼んで、従来のpipsと区別していることがあります。

この違いを認識していないと、致命的な注文ミスを犯す可能性があります。

例えば、あなたが利用しているFX会社のドル/円レートが小数点以下3桁表示(例: 150.123円)だとします。あなたは「30pips下に損切り注文を出そう」と考えました。

- 正しい認識の場合:

30pipsは0.30円の値幅です。現在のレートが150.123円なら、損切り注文は150.123 - 0.300 = 149.823円に設定します。 - 誤った認識の場合:

もし、あなたがプラットフォームの注文画面で単純に「30」という数値を値幅として入力してしまい、そのプラットフォームが「30ポイント(=3pips)」と解釈してしまったらどうなるでしょうか。

損切り注文は150.123 - 0.030 = 150.093円という、意図したよりもはるかに近い位置に設定されてしまいます。これでは、少しのノイズのような値動きですぐに損切りにかかってしまい、本来得られたはずの利益を逃すことになります。

逆に、桁数を勘違いして意図の10倍も離れた場所に損切りを置いてしまえば、損失が許容範囲をはるかに超えてしまう危険性もあります。

【対策】

- 取引要綱の確認: 口座を開設したFX会社の公式サイトや取引説明書で、pipsの定義とレートの表示仕様を必ず確認しましょう。

- デモトレードでの確認: 実際の資金を投入する前に、デモトレードで少額の注文を出し、pipsと実際の値動きの関係が自分の認識と合っているかを確認する作業は非常に重要です。

これらの注意点を常に心に留めておくことで、pipsという便利なツールを安全かつ効果的に使いこなすことができるようになります。

pipsと合わせて覚えたいFXの基本用語

pipsの概念を理解する過程で、いくつかの関連する専門用語が登場しました。これらの用語はFX取引の根幹をなすものであり、pipsと合わせて理解を深めることで、よりスムーズに取引を進めることができます。ここでは、特に重要な3つの基本用語「Lot」「スプレッド」「レバレッジ」について、改めて解説します。

Lot(ロット)

Lot(ロット)は、FXにおける取引単位のことです。株式取引で「100株」「1,000株」といった単位で売買するように、FXでは「1Lot」「10Lot」といった単位で取引を行います。

1Lotが具体的にどれくらいの通貨量を指すかは、利用するFX会社によって異なりますが、日本国内のFX会社では、1Lot = 1万通貨を基準としているところが大半です。例えば、「ドル/円を1Lot買う」という注文は、「1万米ドルを買って、相当額の日本円を売る」という取引を意味します。

最近では、より少ない資金から始めたいというニーズに応え、1,000通貨(=0.1Lot)や、中には1通貨から取引できるFX会社も登場しています。

Lotは、pipsと並んで損益額を決定する重要な要素です。損益計算式を思い出してみましょう。

損益(円) = 獲得pips数 × 1pipsあたりの価値 × 取引通貨量

この式の「取引通貨量」がLotによって決まります。獲得pips数が同じでも、Lot数が2倍になれば損益額も2倍に、10倍になれば損益額も10倍になります。

例えば、ドル/円で+20pipsの利益を得た場合、

- 1Lot(1万通貨)の取引なら:

20pips × 0.01円 × 10,000通貨 = 2,000円の利益 - 10Lot(10万通貨)の取引なら:

20pips × 0.01円 × 100,000通貨 = 20,000円の利益

適切なLot数で取引することは、資金管理(マネーマネジメント)の観点から極めて重要です。自分の資金額やリスク許容度に対して大きすぎるLot数で取引すると、わずかな価格の逆行で大きな損失を被り、市場から退場せざるを得なくなる可能性があります。pipsで損切り幅を決め、Lot数でリスク額を調整する、という考え方が基本となります。

スプレッド

スプレッドとは、同一の通貨ペアにおける、売るときのレート(売値・Bid)と買うときのレート(買値・Ask)の差のことです。この差額がFX会社の収益源となり、トレーダーにとっては取引の都度発生する実質的なコストとなります。

FXの取引画面を見ると、常に2つのレートが表示されています。

- Ask(買値): トレーダーが通貨を買うことができる価格。

- Bid(売値): トレーダーが通貨を売ることができる価格。

Askは常にBidよりもわずかに高く設定されており、この価格差がスプレッドです。スプレッドはpipsを単位として表示されるのが一般的です。

例:ドル/円のレート表示

- Bid(売値): 150.120円

- Ask(買値): 150.122円

この場合、スプレッドは150.122 - 150.120 = 0.002円となり、これは0.2pipsに相当します。

トレーダーが買いポジションを持った瞬間、その評価損益はスプレッド分だけマイナスからスタートします。上記の例では、150.122円で買ったポジションは、レートが0.2pips上昇して150.122円で売れるようになるまで、含み損の状態が続くことになります。

スプレッドは狭ければ狭いほど、トレーダーにとって有利です。FX会社を選ぶ際には、手数料の安さを示す指標として、各通貨ペアのスプレッドを比較検討することが重要です。

また、スプレッドは常に一定ではありません。米国雇用統計などの重要な経済指標の発表時や、市場参加者が少ない早朝の時間帯などは、市場の流動性が低下し、スプレッドが通常よりも大きく広がる(拡大する)傾向があるため注意が必要です。

レバレッジ

レバレッジは、「てこの原理」を意味する言葉で、FX取引においては、預けた証拠金(保証金)の何倍もの金額の取引を可能にする仕組みを指します。

例えば、10万円の証拠金をFX口座に入金したとします。レバレッジが1倍であれば、10万円分の取引しかできません。しかし、レバレッジを効かせることで、より大きな取引が可能になります。

日本国内の個人向けFX口座では、金融商品取引法により、最大レバレッジは25倍に規制されています。

レバレッジ25倍の場合、10万円の証拠金で最大 10万円 × 25 = 250万円 分の取引が可能になります。

レバレッジは、少ない資金で大きな利益を狙えるというメリットがあります。

例えば、1ドル150円の時に1万ドル(150万円分)の取引をしたい場合、レバレッジを使わなければ150万円の資金が必要です。しかし、レバレッジ25倍なら、150万円 ÷ 25 = 6万円 の証拠金で同じ取引ができます。

一方で、レバレッジは利益だけでなく損失も増幅させる、諸刃の剣であることを絶対に忘れてはなりません。高いレバレッジをかけて大きなLot数で取引すると、わずか数pipsの為替変動でも、証拠金に対して大きな割合の損失が発生する可能性があります。

pips、Lot、レバレッジは密接に関連しています。

- pips: 値動きの幅

- Lot: 取引の規模

- レバレッジ: 資金効率

これら3つのバランスを適切に管理することが、FXで成功するための鍵となります。初心者のうちは、低いレバレッジ(実効レバレッジで3~5倍程度)と少ないLot数から始め、pipsの計算とリスク管理に慣れていくことを強くお勧めします。

まとめ:pipsを理解してFX取引に役立てよう

本記事では、FX取引の基本単位である「pips」について、その意味から計算方法、実践的な活用術、注意点に至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- pipsは世界共通のモノサシ: pips(ピップス)は、異なる通貨ペアの値動きを同じ基準で比較・評価するための世界標準単位です。これを理解することで、グローバルな市場分析やトレーダー間の情報交換が容易になります。

- 1pipsの価値は通貨ペアで異なる: 日本人トレーダーが最も注意すべき点は、1pipsの価値が通貨ペアによって違うことです。

- クロス円(ドル/円など)では、1pips = 0.01円(1銭)と計算がシンプルです。

- ドルストレート(ユーロ/ドルなど)では、1pips = 0.0001ドルであり、円建ての損益を知るには決済時のドル/円レートで換算する必要があります。

- 損益計算の3大要素: 正確な損益は、「①獲得pips数」「②取引通貨量(Lot)」「③(ドルストレートの場合)決済時の為替レート」の3つの要素を掛け合わせることで計算できます。

- pipsは戦略の核となる: pipsの知識は、単なる計算にとどまりません。利益確定(利確)と損失確定(損切り)の目標をpipsベースで設定することで、感情に左右されない一貫したルールに基づいた取引が可能になります。これは、長期的に市場で生き残るための最も重要な規律の一つです。

- ツールと知識の両輪で: pips計算は慣れないうちは複雑に感じるかもしれませんが、証券会社が提供する無料の自動計算ツールを使えば、誰でも簡単かつ正確に損益をシミュレーションできます。まずはツールの助けを借りつつ、その裏側にある計算の仕組みを理解していくのが効率的です。

FX取引は、一見すると複雑な数字や用語の羅列に見えるかもしれません。しかし、その一つ一つを分解し、pipsのような基本的な概念をしっかりと自分のものにしていくことで、トレードはギャンブルから論理的な投資活動へと変わっていきます。

pipsを使いこなすことは、自身のトレードを客観的に分析し、リスクを管理し、そして利益を最大化するための第一歩です。 本記事が、あなたのFX学習の確かな土台となり、自信を持って市場に臨むための一助となれば幸いです。