FX(外国為替証拠金取引)で利益を上げるためには、為替レートの変動を予測し、適切なタイミングで売買を行う必要があります。その予測の根幹をなすのが「チャート分析」です。一見すると複雑な線や図形の集まりに見えるかもしれませんが、チャートは市場に参加する世界中の投資家の心理や行動が詰まった情報の宝庫です。

チャートの見方を正しく理解し、分析スキルを身につけることは、FX取引における羅針盤を手に入れることに他なりません。感覚や運に頼った取引から脱却し、根拠に基づいた戦略的なトレードを行うための第一歩が、チャートと向き合うことから始まります。

この記事では、FX初心者の方でもチャートの本質を理解できるよう、基本的な見方から具体的な分析手法、実践的なコツまでを網羅的に解説します。チャート分析という強力な武器を手に、自信を持ってFXの世界に挑戦してみましょう。

目次

FXチャートとは

FXチャートとは、一言でいえば「特定の通貨ペアの為替レートの変動を、時間の経過と共にグラフで示したもの」です。例えば、米ドルと日本円の通貨ペア(USD/JPY)のチャートは、1ドルが何円で取引されているかの価格推移を視覚的に表しています。

このチャートは、単に過去の価格がどうだったかを示すだけではありません。将来の価格がどのように動くかを予測するための、非常に重要な手がかりが隠されています。なぜなら、チャートの動きは、その通貨ペアを売買している世界中のトレーダーたちの期待、恐怖、希望といった集団心理を映し出す鏡だからです。価格が上がれば「もっと上がるかもしれない」と考える人が増え、価格が下がれば「もっと下がるかもしれない」と不安に思う人が増える。そうした人々の行動の痕跡が、チャート上にパターンやトレンドとして現れるのです。

したがって、FXチャートを読み解くスキルは、FXトレーダーにとって必須の能力といえます。チャート分析を学ぶことで、過去のデータから法則性を見出し、より確度の高い未来予測に基づいた取引戦略を立てられるようになります。

FXのチャートでわかること

では、具体的にFXチャートからどのような情報を読み取ることができるのでしょうか。主に以下の4つの重要な情報が得られます。

- 過去から現在までの価格の推移

最も基本的な情報として、チャートは特定の通貨ペアが過去にどのような価格で推移してきたかを一目で示してくれます。1日前、1週間前、1年前の価格と比較して、現在は高い水準にあるのか、それとも安い水準にあるのかを客観的に把握できます。この長期的な視点は、相場の大きな流れを理解する上で欠かせません。 - 相場のトレンド(方向性)

チャートを見ることで、現在の相場がどちらの方向に向かっているか、つまり「トレンド」を把握できます。トレンドには大きく分けて3種類あります。- 上昇トレンド: 価格が長期的に見て右肩上がりに上昇している状態。安値と高値が共に切り上がっていくのが特徴です。

- 下降トレンド: 価格が長期的に見て右肩下がりに下落している状態。高値と安値が共に切り下がっていくのが特徴です。

- レンジ相場(横ばい): 価格が一定の範囲内で上下動を繰り返し、明確な方向性がない状態。ボックス相場とも呼ばれます。

現在の相場がどのトレンドにあるかを認識することは、取引戦略を立てる上での大前提となります。「トレンドはフレンド(Trend is your friend.)」という相場格言があるように、基本的にはトレンドに沿った方向で取引する(上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売り)方が、利益を出しやすいとされています。

- 売買の勢い(どちらが優勢か)

チャートは、現在の市場で「買いたい」という勢力と「売りたい」という勢力のどちらが優勢かを示唆してくれます。例えば、価格が力強く上昇しているチャートは、買いの勢いが強いことを示しています。逆に、急な下落が見られる場合は、売りの勢いが勝っている証拠です。後述する「ローソク足」の形状を詳しく見ることで、特定の時間内での攻防の様子をより詳細に読み解くことも可能です。 - 将来の値動きを予測するためのヒント

これがチャート分析の最終目標です。チャート上には、「サポートライン(下値支持線)」や「レジスタンスライン(上値抵抗線)」といった、価格が反発しやすい水準や、特定の「チャートパターン」(後述)など、将来の値動きを予測するためのヒントが数多く現れます。これらのサインを読み解くことで、「そろそろ価格が反転するかもしれない」「この価格を突破したら大きく動きそうだ」といった予測を立て、具体的な売買のタイミングを計ることができます。

これらの情報からわかるように、FXチャートは単なる過去の記録ではなく、市場参加者の心理と行動が凝縮された、未来を予測するための羅ना침盤なのです。

チャートの基本的な構成(縦軸と横軸)

FXチャートは、他の多くのグラフと同様に「縦軸」と「横軸」の2つの軸で構成されています。この2つの軸が何を表しているのかを理解することが、チャート読解の第一歩です。

- 縦軸(価格軸)

チャートの縦方向の軸は、為替レート(価格)を表します。上にいくほど価格が高く、下にいくほど価格が低いことを示します。例えば、USD/JPYのチャートであれば、縦軸の目盛りが「150.00」「151.00」「152.00」といった具体的な円の価格になります。トレーダーはこの縦軸を見て、現在の価格水準や、目標とする利益確定の価格、許容できる損失の価格(損切り)などを判断します。 - 横軸(時間軸)

チャートの横方向の軸は、時間の経過を表します。右に進むほど未来(現在)に近づき、左に遡るほど過去のデータになります。この時間軸の目盛りは、「時間足」の設定によって変わります。例えば、「日足(ひあし)」チャートであれば横軸の一目盛りが1日、「1時間足」チャートであれば一目盛りが1時間を表します。トレーダーはどの期間の価格変動を分析したいかに応じて、この時間軸のスケールを切り替えて使います。

この「縦軸=価格」と「横軸=時間」という2つの要素の組み合わせによって、「いつ(横軸)、いくら(縦軸)だったのか」という価格の変動履歴がグラフとして描画されます。このシンプルな構造をまず頭に入れ、次に紹介するチャートの具体的な見方を学んでいきましょう。

FXチャートの基本的な見方

FXチャートの基本的な構成を理解したところで、次はその中身を具体的に読み解く方法を見ていきましょう。FXで最も一般的に使われる「ローソク足チャート」を中心に、チャートを構成する重要な要素を解説します。

ローソク足の見方

FXチャートの中でも、特に日本で生まれ、今や世界中のトレーダーに愛用されているのが「ローソク足」です。1本のローソク足には、特定の期間における価格の重要な情報が凝縮されており、市場の勢いを視覚的に把握するのに非常に優れています。

ローソク足は、「陽線(ようせん)」と「陰線(いんせん)」の2種類に大別され、それぞれが「実体」と「ヒゲ」という部分で構成されています。

陽線と陰線

ローソク足の色は、その期間の価格が始まった時(始値)と終わった時(終値)を比べて、上昇したか下落したかを示しています。

- 陽線(ようせん)

期間の始まりの価格(始値)よりも、終わりの価格(終値)の方が高かった場合に表示されるローソク足です。これは、その期間中に価格が上昇したことを意味します。一般的に、チャート上では赤色や白色で表示されることが多く、買いの勢いが強かったことを示唆します。陽線が連続して出現すると、上昇トレンドが発生している可能性が高いと判断できます。 - 陰線(いんせん)

期間の始まりの価格(始値)よりも、終わりの価格(終値)の方が低かった場合に表示されるローソク足です。これは、その期間中に価格が下落したことを意味します。一般的に、チャート上では青色や黒色で表示されることが多く、売りの勢いが強かったことを示唆します。陰線が連続して出現すると、下降トレンドが発生している可能性が高いと判断できます。

この色の違いにより、トレーダーは一目で相場の方向性を直感的に把握できます。

実体とヒゲ(4本値)

1本のローソク足は、その期間における4つの重要な価格情報、通称「4本値(よんほんね)」をすべて含んでいます。

- 始値(はじめね): その期間が始まった時点での価格

- 終値(おわりね): その期間が終わった時点での価格

- 高値(たかね): その期間中で最も高かった価格

- 安値(やすね): その期間中で最も安かった価格

これらの4本値が、ローソク足の「実体」と「ヒゲ」によって表現されます。

- 実体(じったい)

始値と終値の間の、太い四角の部分を「実体」と呼びます。実体の長さは、その期間の始値から終値までの値動きの大きさを示しており、実体が長いほど、その方向への勢いが強かったことを意味します。陽線の場合は下辺が始値で上辺が終値、陰線の場合は上辺が始値で下辺が終値となります。 - ヒゲ

実体から上下に伸びる細い線のことを「ヒゲ」と呼びます。正式には「影(かげ)」とも呼ばれます。- 上ヒゲ: 実体の上端から、その期間の最高値まで伸びた線です。

- 下ヒゲ: 実体の下端から、その期間の最安値まで伸びた線です。

ヒゲの長さは、市場の迷いや攻防の痕跡を示します。例えば、長い上ヒゲを持つ陽線は、一度は大きく上昇したものの、売りの圧力によって押し戻されたことを示唆し、上昇の勢いが弱まっている可能性があります。逆に、長い下ヒゲを持つ陰線は、一度は大きく下落したものの、買いの圧力によって押し戻されたことを示し、下落の勢いが弱まっている(底堅い)可能性があります。

このように、ローソク足1本の色、実体の長さ、ヒゲの長さを観察するだけで、その期間の市場の力関係を詳細に読み解くことができるのです。

時間足(タイムフレーム)とは

チャートを見るときに必ず設定するのが「時間足(じかんあし)」または「タイムフレーム」です。これは、ローソク足1本を形成するのにどれだけの時間をかけるかを定義するものです。

時間足には様々な種類がありますが、大きく短期・中期・長期に分類できます。

| 時間足の種類 | 主な例 | トレードスタイルとの関連 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 短期足 | 1分足、5分足、15分足 | スキャルピング、デイトレード | ・値動きが非常に速く、細かい変動を捉えやすい ・「だまし」と呼ばれる偽のサインが多く、判断が難しい ・短期的な売買タイミングを探るのに使用 |

| 中期足 | 30分足、1時間足、4時間足 | デイトレード、スイングトレード | ・短期足よりもトレンドが明確になりやすい ・1日の中での大きな流れやエントリーポイントを探るのに適している ・多くのデイトレーダーが主軸として利用 |

| 長期足 | 日足、週足、月足 | スイングトレード、ポジショントレード | ・相場の大きな方向性(大局観)を把握するのに最適 ・ノイズが少なく、信頼性の高いトレンド分析が可能 ・数日から数週間にわたる取引の戦略立案に使用 |

どの時間足を見るべきかは、自身のトレードスタイルによって異なります。数秒から数分で取引を完結させる「スキャルピング」を行うなら分足が中心になりますし、数週間から数ヶ月にわたってポジションを保有する「ポジショントレード」なら週足や月足が重要になります。

しかし、重要なのは1つの時間足だけを見るのではなく、複数の時間足を組み合わせて分析することです(詳細は後述の「マルチタイムフレーム分析」で解説します)。長期足で大きなトレンドの方向性を確認し、中期・短期足で具体的なエントリーのタイミングを探る、というように、複数の視点を持つことで分析の精度を高められます。

主なチャートの種類

FXで利用できるチャートはローソク足だけではありません。目的や分析手法に応じて、他の種類のチャートも使われます。ここでは代表的な3つのチャートを紹介します。

| チャート名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ローソク足チャート | 始値、終値、高値、安値の4本値で構成。実体とヒゲで表現。 | 情報量が最も多く、市場心理を読み解きやすい。視覚的にトレンドや勢いを直感的に把握できる。 | 情報が多いため、初心者はどこに注目すべきか迷うことがある。 |

| ラインチャート | 各期間の「終値」のみを線で結んだシンプルなチャート。 | トレンドの大きな流れや方向性を非常に把握しやすい。シンプルで分かりやすい。 | 終値以外の情報(始値、高値、安値)が欠落しているため、詳細な分析には不向き。 |

| バーチャート | ローソク足と同様に4本値で構成。縦線と、左右に突き出た横線で表現。 | 4本値の情報を含みつつ、ローソク足よりシンプルな表示。欧米で人気。 | ローソク足ほど直感的に価格の上昇・下落を把握しにくい。 |

ローソク足チャート

前述の通り、日本だけでなく世界で最も広く使われているチャートです。1本の足に4本値の情報が凝縮されており、陽線・陰線の色分けによって相場の勢いを直感的に判断できます。特定のローソク足の組み合わせは「酒田五法」に代表されるような古典的な分析手法にも繋がっており、その分析の奥深さから多くのプロトレーダーに支持されています。初心者はまず、このローソク足チャートの見方に習熟することをおすすめします。

ラインチャート

終値だけを結んだ、非常にシンプルな折れ線グラフです。新聞やテレビのニュースで為替の動きが示される際によく使われます。高値や安値といった期間中のノイズが排除されるため、相場の大きなトレンドや長期的な方向性を確認したい場合に非常に有効です。複数の通貨ペアの動きを比較する際にも、ラインチャートを使うと見やすくなります。ただし、詳細な売買タイミングを計るには情報が少なすぎます。

バーチャート

欧米のトレーダーに古くから親しまれているチャートです。ローソク足と同じく4本値を示しますが、表現方法が異なります。1本の縦線がその期間の高値と安値を結び、左に突き出た短い横線が始値、右に突き出た短い横線が終値を示します。情報量はローソク足と同じですが、陽線・陰線のような色分けがないため、価格の上下を瞬時に判断するには少し慣れが必要です。

これらのチャートは、多くの取引プラットフォームで簡単に切り替えが可能です。基本はローソク足チャートを使い、必要に応じてラインチャートで大きな流れを確認するなど、目的に応じて使い分けると良いでしょう。

FXチャートの基本的な分析方法

FXチャートを見て「価格が上がった、下がった」とわかるだけでは、取引で利益を出すことはできません。チャートに隠されたサインを読み解き、将来の値動きを予測するための「分析」が必要になります。FXの相場分析には、大きく分けて「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」という2つのアプローチが存在します。

テクニカル分析

テクニカル分析とは、過去の価格変動や出来高といった市場データ(主にチャート)を分析することによって、将来の価格動向を予測しようとする手法です。この分析の根底には、「市場の価格変動はあらゆる情報を織り込んでいる」「価格はトレンドを形成する」「歴史は繰り返される」という3つの基本原則(ダウ理論)があります。

つまり、経済ニュースや政治情勢といった外部要因が分からなくても、それらの影響はすべてチャート上の価格変動に現れていると考え、チャートそのものを分析対象とするアプローチです。

- メリット:

- 売買タイミングの判断がしやすい: 「このラインを越えたら買い」「このサインが出たら売り」といったように、具体的なエントリーや決済のルールを明確に設定しやすいのが最大の利点です。

- 客観性: チャートという客観的なデータに基づいて分析するため、誰が行ってもある程度同じような分析結果になりやすく、感情的な判断を排除しやすいです。

- 汎用性: 為替だけでなく、株式や商品先物など、チャートが存在するあらゆる市場で応用が可能です。

- デメリット:

- 突発的なニュースに弱い: 中央銀行のサプライズ利上げや、大規模な紛争の勃発といった、予測不可能なファンダメンタルズ要因による急激な価格変動には対応しきれない場合があります。

- 「だまし」の存在: テクニカル分析の売買サインが、セオリー通りに機能しない「だまし」と呼ばれる現象が起こることがあります。100%確実な予測は不可能です。

テクニカル分析は、いわば「いつ買うか、いつ売るか」というタイミングを計るための技術です。後述する「移動平均線」や「RSI」といった様々なテクニカル指標や、「ダブルトップ」のようなチャートパターンを駆使して、取引の精度を高めていきます。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズ分析とは、各国の経済状況、金融政策、政治情勢といった、為替レートの価値を根本的に左右する要因(ファンダメンタルズ)を分析し、相場の中長期的な方向性を予測する手法です。

例えば、「米国の経済が好調で、今後も利上げが続きそうだ」と分析すれば、米ドルの価値は長期的に上昇すると予測できます。逆に、「日本の経済が停滞し、金融緩和が続くだろう」と分析すれば、日本円の価値は下落すると予測できます。この場合、米ドル/円(USD/JPY)は上昇トレンドを描くと考えられます。

- 分析対象の例:

- 経済指標: GDP(国内総生産)、雇用統計、消費者物価指数(CPI)、小売売上高など。

- 金融政策: 各国中央銀行の政策金利、量的緩和・引き締めの動向、総裁や理事の発言など。

- 財政政策: 政府の予算や税制の変更など。

- 政治情勢・地政学リスク: 選挙、紛争、テロ、貿易摩擦など。

- メリット:

- 相場の大きな流れを掴める: 為替レートがなぜその方向に動いているのか、その根本的な理由を理解できるため、相場の中長期的な大きなトレンドを予測するのに非常に有効です。

- トレンドの発生源を理解できる: テクニカル分析で現れるトレンドが、どのような経済的背景によって引き起こされているのかを把握できます。

- デメリット:

- 具体的な売買タイミングが計りにくい: 「ドルは長期的には上がるだろう」と予測できても、「具体的に今日の何時に、いくらで買えば良いのか」という短期的なタイミングを判断するのは困難です。

- 情報の収集と分析が難しい: 専門的な知識が必要であり、膨大な情報を日々追いかける必要があります。また、情報が市場価格に織り込まれるスピードも非常に速いです。

ファンダメンタルズ分析は、「どの通貨が強くなり、どの通貨が弱くなるのか」という相場の大きな方向性を見極めるための羅針盤の役割を果たします。

結論として、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は、どちらか一方だけを使えば良いというものではありません。 多くの成功しているトレーダーは、この2つの分析手法を組み合わせています。

ファンダメンタルズ分析で相場全体の大きな流れ(森)を把握し、テクニカル分析で具体的な売買のタイミング(木)を探る。 このように両者を融合させることで、より根拠のしっかりとした、精度の高いトレード戦略を立てることが可能になるのです。

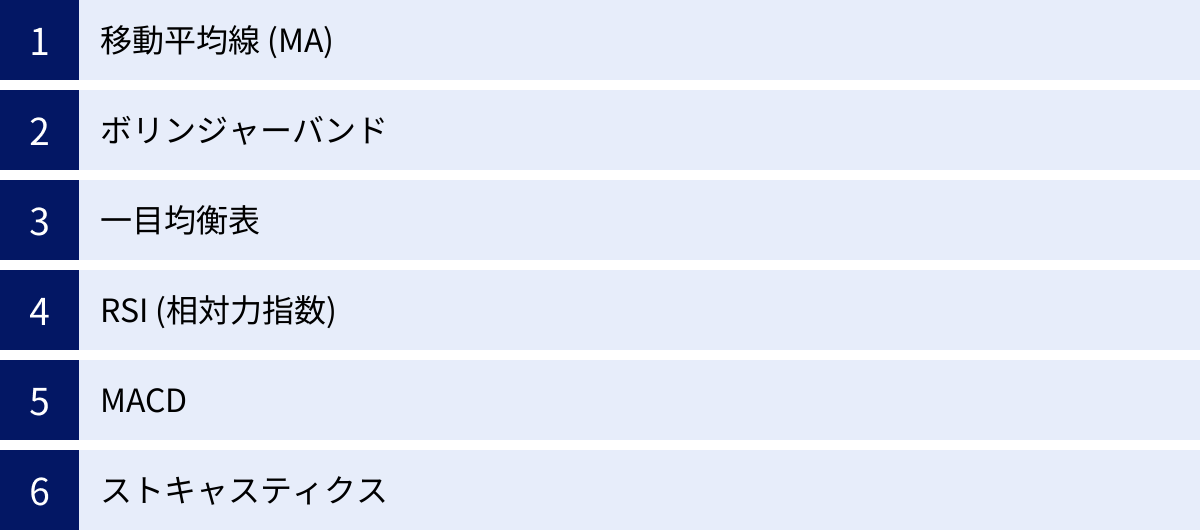

テクニカル分析で使われる代表的な指標

テクニカル分析を行う際、チャート上に様々な線やグラフを描画して分析を補助するツールを使います。これらを「テクニカル指標(インジケーター)」と呼びます。テクニカル指標は数多く存在しますが、大きく「トレンド系」と「オシレーター系」の2種類に分類されます。

トレンド系指標

トレンド系指標は、その名の通り相場の方向性、つまりトレンドが上昇・下降・横ばいのいずれであるかを判断するのに役立つ指標です。トレンド相場において順張り(トレンドに乗る)で取引する際に特に有効です。

移動平均線 (Moving Average – MA)

移動平均線は、一定期間の価格の終値の平均値を計算し、それを線で結んだもので、最も有名で基本的なテクニカル指標です。例えば、「25日移動平均線」は、過去25日間の終値の平均値を毎日計算してプロットした線です。

- 見方・使い方:

- トレンドの方向: 移動平均線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンド、横ばいならレンジ相場と、一目で相場の方向性を判断できます。

- サポート・レジスタンス: 移動平均線は、価格の支持線(サポート)や抵抗線(レジスタンス)として機能することがあります。上昇トレンド中、価格が移動平均線まで下がってきたところが押し目買いのポイントになることがあります。

- ゴールデンクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象。強い買いシグナルとされ、本格的な上昇トレンドの開始を示唆します。

- デッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象。強い売りシグナルとされ、本格的な下降トレンドの開始を示唆します。

移動平均線はシンプルながら非常に奥が深く、多くのトレーダーが必ず表示させている指標の一つです。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の概念を取り入れたテクニカル指標で、移動平均線とその上下に価格のばらつき(標準偏差、シグマ:σ)を示した線を加えたものです。通常、中央の移動平均線と、その上下に±1σ、±2σ、±3σの線が表示されます(一般的には±2σがよく使われます)。

- 見方・使い方:

- ボラティリティの把握: バンドの幅(エクスパンションとスクイーズ)で、価格変動の大きさ(ボラティリティ)を判断できます。バンドの幅が広がっている(エクスパンション)ときは値動きが大きく、狭まっている(スクイーズ)ときは値動きが小さいことを示します。スクイーズの後にはエクスパンションが起こりやすく、大きな値動きの前兆とされます。

- 逆張りの目安: 価格は統計的に、約95.4%の確率で±2σのバンド内に収まるとされています。そのため、価格が+2σのラインにタッチしたら「買われすぎ」として逆張りの売り、-2σのラインにタッチしたら「売られすぎ」として逆張りの買い、という使い方ができます。ただし、強いトレンドが発生している場合は機能しないこともあるため注意が必要です。

- バンドウォーク: 強いトレンドが発生すると、価格が±2σのバンドに沿うようにして動き続ける現象です。これはトレンド継続の強いサインであり、この場合は逆張りではなく順張りのチャンスとなります。

一目均衡表

一目均衡表は、日本の細田悟一氏によって開発された、世界的に有名な日本発のテクニカル指標です。「時間」の概念を重視しており、「買い方と売り方の均衡が崩れた方向に価格は動く」という考えに基づいています。5本の線(転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン)と、「雲」と呼ばれる抵抗帯で構成されており、非常に多くの情報を得られます。

- 見方・使い方:

- 雲(くも): 先行スパン1と先行スパン2で囲まれた領域を「雲」と呼びます。雲は強力な支持帯(サポート)および抵抗帯(レジスタンス)として機能します。価格が雲の上にあれば強気相場、下にあれば弱気相場と判断できます。

- 三役好転(さんやくこうてん): 以下の3つの条件が揃った状態で、非常に強い買いシグナルとされます。

- 転換線が基準線を上抜く(好転)

- 遅行スパンがローソク足を上抜く(好転)

- ローソク足が雲を上抜ける

- 三役逆転(さんやくぎゃくてん): 上記の逆の条件が揃った状態で、非常に強い売りシグナルです。

一目均衡表は複雑に見えますが、トレンドの方向性、サポート・レジスタンス、相場の転換点などを総合的に判断できる強力なツールです。

オシレーター系指標

オシレーター系指標は、「振り子」を意味する”oscillate”から来ており、相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった過熱感を示す指標です。主に、一定の範囲内で価格が上下するレンジ相場で有効性を発揮します。0〜100%や、0を基準とした数値で表示されることが多く、トレンド系指標と組み合わせて使うことで、より精度の高い分析が可能になります。

RSI (Relative Strength Index)

RSI(相対力指数)は、オシレーター系の代表格で、一定期間の値動きの中で、上昇した値幅の割合がどれくらいかを0〜100%の数値で示したものです。

- 見方・使い方:

- 買われすぎ・売られすぎの判断: 一般的に、RSIが70%〜80%以上で「買われすぎ」、20%〜30%以下で「売られすぎ」と判断されます。買われすぎの水準に達したら売りを検討し、売られすぎの水準に達したら買いを検討する、という逆張りの戦略に使われます。

- ダイバージェンス: 価格は高値を更新しているのに、RSIは高値を更新できずに切り下がっている状態。これは上昇の勢いが弱まっていることを示唆し、トレンド転換のサイン(売りシグナル)とされます。逆に、価格が安値を更新しているのにRSIが切り上がっている場合は、下落の勢いの衰えを示唆する買いシグナルとなります。

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD(マックディー)は、日本語で「移動平均収束拡散」と訳され、トレンド系とオシレーター系の両方の性質を併せ持つ人気の指標です。2本の移動平均線(MACDラインとシグナルライン)の動きから、トレンドの方向性や転換点、売買のタイミングを判断します。

- 見方・使い方:

- ゴールデンクロス: MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けたとき。買いシグナルとされます。

- デッドクロス: MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜けたとき。売りシグナルとされます。

- ゼロラインとの位置関係: MACDが0ラインより上にあるときは上昇基調、下にあるときは下落基調と判断できます。

- ヒストグラム: MACDラインとシグナルラインの乖離(差)を棒グラフで示したものです。ヒストグラムの増減を見ることで、トレンドの勢いを視覚的に判断できます。

MACDは移動平均線をベースにしているため、トレンドの発生を比較的早く捉えやすく、だましが少ない指標として知られています。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、一定期間の高値と安値の範囲の中で、現在の価格がどの水準にあるかを「%K(パーセントK)」と「%D(パーセントD)」という2本の線で示したオシレーター指標です。RSIと似ていますが、より短期的な価格変動に敏感に反応する特徴があります。

- 見方・使い方:

- 買われすぎ・売られすぎの判断: RSIと同様に、80%以上で「買われすぎ」、20%以下で「売られすぎ」と判断するのが一般的です。

- ラインのクロス: %Kラインが%Dラインを下から上に抜けるゴールデンクロスは買いシグナル、上から下に抜けるデッドクロスは売りシグナルとされます。

- スローストキャスティクス: 通常のストキャスティクス(ファストストキャスティクス)は動きが敏感すぎるため、動きを滑らかにした「スローストキャスティクス」が一般的に利用されます。

これらのテクニカル指標は、一つだけを盲信するのではなく、トレンド系とオシレーター系を組み合わせるなど、複数の指標で同じサインが出ているかを確認することで、分析の信頼性を高めることができます。

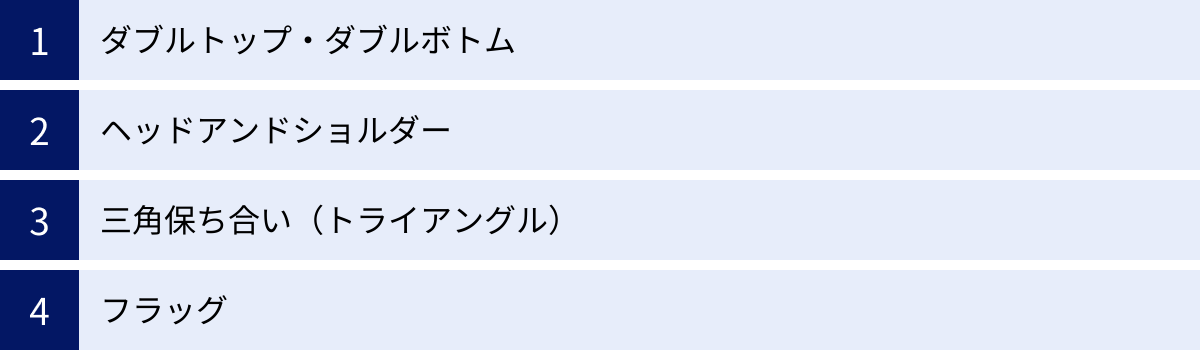

覚えておきたい代表的なチャートパターン

チャートを構成するローソク足の集合体は、時に特定の意味を持つ「形」を作り出します。これを「チャートパターン」と呼びます。チャートパターンは、世界中のトレーダーの集団心理が作り出す芸術作品のようなもので、その後の値動きを予測する上で非常に強力な手がかりとなります。ここでは、特に覚えておきたい代表的なチャートパターンを、「トレンドの転換」と「トレンドの継続」に分けて紹介します。

トレンドの転換を示すパターン

これまで続いてきたトレンドが終わりを告げ、逆方向へのトレンドが始まる可能性を示唆するパターンです。天井圏や底値圏で出現することが多く、これを見つけることができれば、大きな利益を得るチャンスに繋がります。

ダブルトップ・ダブルボトム

最も有名で出現頻度も高い転換パターンのひとつです。

- ダブルトップ

上昇トレンドの天井圏で現れるパターンで、アルファベットの「M」のような形をしています。同じくらいの価格水準の高値を2回試し、それを超えられずに下落に転じる形です。2つの山の間の谷の部分に引かれる水平線を「ネックライン」と呼びます。価格がこのネックラインを下回った(ブレイクした)時点で、パターンが完成し、強力な売りシグナルとなります。2回も高値の更新に失敗したことで、上昇のエネルギーが尽きたと市場が判断したことを示します。 - ダブルボトム

下降トレンドの底値圏で現れるパターンで、ダブルトップとは逆にアルファベットの「W」のような形をしています。同じくらいの価格水準の安値を2回試し、そこから反発して上昇に転じる形です。2つの谷の間の山の部分に引かれる水平線がネックラインとなり、価格がこのネックラインを上回った(ブレイクした)時点で、パターンが完成し、強力な買いシグナルとなります。2回も安値の更新に失敗したことで、下落のエネルギーが尽き、買いの勢力が優勢になったことを示します。

ヘッドアンドショルダー

「三尊天井(さんぞんてんじょう)」とも呼ばれ、トレンド転換パターンの中で最も信頼性が高いとされるパターンの一つです。

- ヘッドアンドショルダー(三尊天井)

上昇トレンドの天井圏で出現し、中央の山(ヘッド)が最も高く、その両側にそれより低い山(ショルダー)が2つある形をしています。人間の頭と両肩に見えることからこの名が付きました。2つの谷(安値)を結んだラインが「ネックライン」となります。ダブルトップと同様に、価格がこのネックラインを下にブレイクした時点で、本格的な下降トレンドへの転換を示唆する強力な売りシグナルとされます。 - ヘッドアンドショルダー・ボトム(逆三尊)

下降トレンドの底値圏で出現する、ヘッドアンドショルダーを逆さまにしたパターンです。中央の谷が最も深く、その両側に浅い谷がある形です。2つの山(高値)を結んだネックラインを上にブレイクすると、上昇トレンドへの転換を示す強力な買いシグナルとなります。

これらの転換パターンは、トレンドの終焉をいち早く察知し、有利なポジションを築くための重要なサインです。

トレンドの継続を示すパターン

トレンドの途中で一時的に現れる「踊り場」や「調整」の局面を示すパターンです。このパターンが出現した後は、再び元のトレンド方向に動き出す可能性が高いとされています。トレンドの途中で押し目買いや戻り売りを狙う際に役立ちます。

三角保ち合い(トライアングル)

上値を結んだレジスタンスラインと、下値を結んだサポートラインが徐々に接近し、三角形のような形を形成するパターンです。値動きのエネルギーが徐々に溜まっていき、最終的にどちらかのラインをブレイクすることで、その方向に大きく動く特徴があります。

- アセンディング・トライアングル(上昇三角保ち合い): 上値はほぼ水平なレジスタンスラインで抑えられ、下値は切り上がっていくパターン。買いの圧力が徐々に強まっていることを示し、上側のレジスタンスラインを上にブレイクすると、上昇トレンド継続のサインとなります。

- ディセンディング・トライアングル(下降三角保ち合い): 下値はほぼ水平なサポートラインで支えられ、上値は切り下がっていくパターン。売りの圧力が徐々に強まっていることを示し、下側のサポートラインを下にブレイクすると、下降トレンド継続のサインとなります。

- シンメトリカル・トライアングル(対称三角保ち合い): 上値は切り下がり、下値は切り上がる、先端が尖った二等辺三角形のようなパターン。買いと売りの力が拮抗している状態ですが、最終的にブレイクした方向にトレンドが継続する可能性が高いとされます。

フラッグ

急騰または急落の後に現れる、短期間の調整パターンです。その形が旗(フラッグ)のように見えることからこの名が付きました。

急な値動きの部分を「ポール(旗竿)」と見立て、その後の緩やかな逆行チャネル(平行なレンジ)を「フラッグ(旗)」と見なします。この保ち合い期間を経て、再びポールと同じ方向に、ポールと同じくらいの値幅で動くと予測されます。

- 上昇フラッグ: 急騰(ポール)の後、右肩下がりの小さなレンジ(フラッグ)を形成。このレンジの上限をブレイクすると、再び上昇する買いシグナルとなります。

- 下降フラッグ: 急落(ポール)の後、右肩上がりの小さなレンジ(フラッグ)を形成。このレンジの下限をブレイクすると、再び下落する売りシグナルとなります。

これらの継続パターンは、トレンドが一服したように見えても、まだ終わっていないことを教えてくれます。焦って逆張りするのではなく、トレンド再開のタイミングを待つことの重要性を示唆しています。

初心者でもわかる分析のコツ5選

これまで学んできた知識を、実際のトレードでどのように活かせば良いのでしょうか。ここでは、初心者がチャート分析を行う上で特に意識したい、実践的な5つのコツを紹介します。これらを実践することで、分析の精度を格段に向上させられます。

① 複数の時間足で相場を分析する(マルチタイムフレーム分析)

FXで安定して勝ち続けるトレーダーの多くが実践しているのが、この「マルチタイムフレーム分析」です。 これは、1つの時間足だけでなく、長期・中期・短期といった複数の時間足のチャートを同時に見て、相場環境を立体的に把握する分析手法です。

- なぜ重要なのか?

短期的な時間足(例:5分足)だけを見ていると、小さな値動きに翻弄され、相場全体の大きな流れを見失いがちです。「木を見て森を見ず」の状態に陥り、大きなトレンドに逆らった取引をしてしまい、損失を被る原因になります。 - 具体的なやり方:

- 長期足で環境認識(森を見る): まず、日足や週足といった長期足で、現在の相場が大きな上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場のどれに当たるのかを把握します。これが取引の「大前提」となります。

- 中期足で戦略立案(林を見る): 次に、4時間足や1時間足といった中期足で、長期足で確認したトレンドの中で、押し目買いや戻り売りのチャンスを探します。トレンドラインやチャートパターンなどを確認し、具体的なシナリオを立てます。

- 短期足でエントリータイミングを計る(木を見る): 最後に、15分足や5分足といった短期足で、中期足で定めたシナリオに基づき、最も有利なエントリーポイントを探します。テクニカル指標のクロスなどをトリガーとします。

マルチタイムフレーム分析の最大の目的は、大きなトレンドに逆らわないことです。長期的な流れに沿った方向でエントリーすることで、トレードの勝率を大きく高めることが期待できます。

② トレンドラインを引いて相場の方向性を把握する

テクニカル指標も便利ですが、まずは自分自身でチャートに線を引く「トレンドライン」の分析から始めることを強くおすすめします。トレンドラインは、チャート分析の基本中の基本であり、非常に強力なツールです。

- トレンドラインとは?

- サポートライン(下値支持線): 上昇トレンドにおいて、複数の安値を結んで引いた右肩上がりの直線。価格がこのラインまで下がってくると、買い支えられて反発しやすい傾向があります。

- レジスタンスライン(上値抵抗線): 下降トレンドにおいて、複数の高値を結んで引いた右肩下がりの直線。価格がこのラインまで上がってくると、売りに押されて反落しやすい傾向があります。

- 引き方と使い方:

チャート上の目立つ安値と安値、高値と高値を結ぶだけです。2点を結べば引けますが、3点以上が結べるラインは、より多くの市場参加者に意識されている可能性が高く、信頼性が増します。

トレンドラインを引くことで、現在のトレンドの方向性と角度が視覚的に明確になります。また、ライン付近での価格の反応を見ることで、「ラインで反発したら買い」「ラインを明確に割ったら売り(トレンド転換の可能性)」といった具体的な売買戦略を立てることができます。

③ 複数のテクニカル指標を組み合わせて使う

テクニカル指標は非常に便利ですが、万能ではありません。どの指標にも得意な相場と不得意な相場があり、単体で使うと「だまし」に遭うリスクが高まります。そこで重要になるのが、性質の異なる複数の指標を組み合わせて、分析の精度を高めることです。

- おすすめの組み合わせ例:

- トレンド系指標 + オシレーター系指標

これは最も王道とされる組み合わせです。例えば、- 移動平均線で上昇トレンドを確認する。

- 価格が移動平均線まで調整で下がってきた(押し目)。

- そのタイミングでRSIが「売られすぎ」の30%以下から反転した。

この3つの条件が揃ったとき、それは信頼性の高い「押し目買い」のシグナルとなります。トレンドの方向性を確認し、タイミングを計るという、それぞれの指標の長所を活かした分析です。

- トレンド系指標 + オシレーター系指標

一つの指標が買いサインを出していても、別の指標が売りサインを出していることもあります。複数の指標が同じ方向のサインを示した時にだけエントリーするというルールを作ることで、根拠の薄い衝動的なトレードを減らせます。

④ 経済指標の発表スケジュールを意識する

テクニカル分析に集中していると忘れがちですが、重要な経済指標の発表は、相場を急変動させる最大の要因の一つです。特に、以下のような指標は注目度が高く、発表の瞬間に価格が大きく動くことがあります。

- 米国の雇用統計(毎月第1金曜日)

- 各国の政策金利発表(FOMC、ECB理事会、日銀金融政策決定会合など)

- 消費者物価指数(CPI)

これらのイベントを知らずにポジションを持っていると、一瞬で大きな損失を被る可能性があります。

- 対策:

FX会社のウェブサイトや経済ニュースサイトで、経済指標カレンダーを毎週チェックする習慣をつけましょう。 そして、重要指標の発表前後の時間帯は、- あらかじめポジションを決済しておく

- 新規の取引は控える

- もし取引するなら、ロット数を抑え、損切り注文を必ず入れておく

といったリスク管理を徹底することが重要です。これは、テクニカル分析だけでは対応できないリスクを回避するための、ファンダメンタルズ分析の初歩とも言えます。

⑤ 過去のチャートで分析手法を試す(バックテスト)

新しい分析手法や取引ルールを学んだら、いきなり実際の資金で試すのではなく、まずは「バックテスト」を行うことを強く推奨します。

- バックテストとは?

自分の取引ルール(使用する指標、エントリー条件、決済条件など)が、過去のチャート上で有効に機能したかどうかを検証する作業です。チャートを過去に遡り、もし自分のルール通りに取引していたら、どのような結果になっていたか(利益が出たか、損失が出たか)をシミュレーションします。 - バックテストのメリット:

- 手法の有効性を客観的に評価できる: その手法が特定の相場環境で機能するかどうかを、感情を挟まずに検証できます。

- 自信を持ってトレードに臨める: バックテストで優位性が確認された手法であれば、実際のトレードでも迷いなくルールを実行できます。

- トレードスキルの向上: 何百、何千という過去のチャートパターンを見ることで、相場の値動きのクセやパターン認識能力が自然と養われます。

デモトレードと並行してバックテストを行うことで、感情に左右されずにルールを守る訓練にもなります。地道な作業ですが、これが長期的に勝ち続けるトレーダーになるための最短の道です。

FXチャート分析で初心者が注意すべきこと

FXチャート分析は強力な武器ですが、使い方を誤ると大きな損失に繋がる危険もはらんでいます。特に初心者が陥りやすい失敗を避けるため、以下の2つの点には常に注意を払いましょう。

1つの分析手法や指標に頼りすぎない

FXを学び始めると、ゴールデンクロスやRSIの「売られすぎ」といった、分かりやすい売買サインに魅力を感じがちです。そして、「このサインさえ覚えておけば勝てるはずだ」という思考に陥ってしまうことがあります。しかし、これは非常に危険な考え方です。

FXの世界に「聖杯(Holy Grail)」、つまり100%絶対に勝てる完璧な手法や指標は存在しません。

- 相場環境は常に変化する

あるテクニカル指標が非常によく機能するトレンド相場もあれば、全く機能しないレンジ相場もあります。上昇トレンドで有効だった手法が、下降トレンドでは通用しないこともあります。相場は生き物のように常に変化しており、一つの万能な「答え」はないのです。 - 「だまし」の存在

テクニカル指標が示した売買サインとは逆の方向に価格が動く「だまし」は、日常的に発生します。一つのサインだけを根拠に大きなポジションを取ってしまうと、だましに遭った時に大損するリスクがあります。

対策として、常に複数の根拠を持ってエントリーすることを心がけましょう。例えば、「移動平均線がゴールデンクロスした」というサインだけでなく、「トレンドラインを上抜けた」「RSIも上昇基調にある」といった、複数の異なる分析からの裏付けがあるかどうかを確認するのです。一つの手法に固執せず、相場環境に合わせて柔軟に分析アプローチを変えていく姿勢が重要です。

損切りラインを必ず決めておく

チャート分析をどれだけ熱心に行っても、予測が外れることは必ずあります。プロのトレーダーでさえ、勝率は100%ではありません。重要なのは、予測が外れた時に、いかに損失を最小限に抑えるかです。そのために絶対に必要なのが「損切り(ストップロス)」です。

- なぜ損切りができないのか?

初心者が最もつまずくのが、この損切りです。その背景には、「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」という希望的観測や、「損失を確定させたくない」という感情(プロスペクト理論)があります。しかし、この感情的な判断が、コツコツと積み上げた利益を一度の取引で吹き飛ばす最大の原因となります。損切りを先延ばしにした結果、含み損はさらに膨らみ、最終的に強制ロスカットに至るというのが、最も典型的な失敗パターンです。 - 損切りを徹底するためのルール

- エントリーと同時に損切り注文を入れる: 新規でポジションを持つと同時に、必ず逆指値(ストップロス)注文を入れましょう。 これを習慣化することで、感情が介入する余地をなくします。

- 損切りラインを事前に決めておく: エントリーする前に、「この価格まで下がったら(上がったら)損切りする」というラインを、チャート分析に基づいて明確に決めておきます。例えば、「直近の安値の少し下」「サポートとして機能していたトレンドラインを割ったところ」など、客観的な根拠のある場所に設定します。

- 一度決めた損切りラインは動かさない: ポジションを持った後に、含み損が拡大したからといって損切りラインを自分に都合の良い方向にずらすのは厳禁です。それはルールを破っているのと同じことです。

「損切りは、次のチャンスを掴むための必要経費」と割り切ることが大切です。チャート分析のスキル向上と、この損切りルールの徹底は、FXで生き残るための車の両輪であると肝に銘じておきましょう。

高機能なチャートが使えるおすすめFX会社

効果的なチャート分析を行うためには、高機能で使いやすい取引ツールが不可欠です。各FX会社は独自の取引プラットフォームを提供しており、搭載されているテクニカル指標の数や描画ツールの種類、操作性などが異なります。ここでは、特にチャート機能に定評のある日本のFX会社をいくつか紹介します。

(注:情報は本記事執筆時点のものです。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。)

| FX会社名 | 主なチャートツール | テクニカル指標数(目安) | 特徴 | TradingView |

|---|---|---|---|---|

| GMOクリック証券 | プラチナチャートプラス | 38種類 | カスタマイズ性が高く、豊富な描画ツールを搭載。操作性が直感的で初心者にも人気。 | 非搭載 |

| DMM FX | DMMFX PLUS | 29種類 | 描画オブジェクトが豊富。レイアウトの自由度が高く、自分好みの分析環境を構築しやすい。 | 非搭載 |

| みんなのFX | FXトレーダー | 81種類 | 世界標準のチャートツール「TradingView」を無料で利用可能。 圧倒的な指標数と描画機能が魅力。 | 搭載 |

| 外為どっとコム | G.comチャート | 30種類以上 | 注文機能との連携がスムーズ。未来予測型チャートなど、ユニークな分析ツールも提供。 | 非搭載 |

GMOクリック証券

業界最大手の一つであり、総合力の高さで多くのトレーダーから支持されています。PC用の取引ツール「はっちゅう君FXプラス」に内蔵されている「プラチナチャートプラス」は、非常に評価の高いチャートツールです。

全38種類のテクニカル指標と25種類の描画ツールを搭載しており、本格的な分析が可能です。チャート上から直接発注できる機能や、複数のチャートを並べて比較表示する機能など、操作性が直感的で初心者から上級者まで満足できる仕様となっています。スマホアプリの「GMOクリック FXneo」も高機能で、PCと遜色ない分析が可能です。

参照:GMOクリック証券 公式サイト

DMM FX

GMOクリック証券と並び、国内口座数トップクラスを誇る人気のFX会社です。取引ツール「DMMFX PLUS」は、29種類のテクニカル指標と豊富な描画オブジェクトを搭載し、分析機能が充実しています。

特に、ウィンドウのレイアウトを自由自在にカスタマイズできる点が魅力で、自分だけの最適な分析環境を構築できます。初心者向けのシンプルな取引ツール「DMMFX STANDARD」も用意されており、スキルレベルに合わせて選べる点も親切です。スマホアプリの操作性にも定評があります。

参照:DMM.com証券 公式サイト

みんなのFX

近年、特にチャート機能を重視するトレーダーから高い評価を得ているのが「みんなのFX」です。その最大の理由は、世界中のトレーダーが利用する高機能チャートツール「TradingView(トレーディングビュー)」を、取引ツール内で無料で利用できる点にあります。

TradingViewは、81種類という圧倒的な数のテクニ-カル指標と、極めて豊富な描画ツールを備えています。他のトレーダーが作成したオリジナルの指標を使えるなど、拡張性も非常に高いです。これまで有料でしか使えなかったレベルの分析環境を無料で利用できるのは、大きなアドバンテージと言えるでしょう。

参照:トレイダーズ証券「みんなのFX」公式サイト

外為どっとコム

老舗のFX会社として、情報コンテンツの豊富さに定評があるのが「外為どっとコム」です。PC用の取引ツール「外貨ネクストネオ」で利用できる「G.comチャート」は、30種類以上のテクニカル指標を搭載し、基本的な分析機能は十分に備わっています。

特徴的なのは、過去のチャート形状から未来の値動きを予測する「ぴたんこテクニカル」の「みらい予測チャート」など、独自の分析支援ツールが充実している点です。初心者向けの学習コンテンツも豊富で、学びながら実践したい方におすすめです。

参照:外為どっとコム 公式サイト

これらのFX会社は、いずれもデモトレード口座を提供しています。実際にいくつかのツールを試してみて、自分の分析スタイルに合った、最も使いやすいと感じる会社を選ぶのが良いでしょう。

FXチャートの見方に関するよくある質問

ここでは、FXのチャート分析を学び始めた初心者が抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。

スマートフォンでもチャート分析はできますか?

結論から言うと、はい、スマートフォンでもチャート分析は可能です。

現在、ほとんどのFX会社が非常に高機能なスマートフォン向けの取引アプリを提供しています。これらのアプリを使えば、移動中や外出先など、PCがない環境でも、いつでもどこでも為替レートのチェックやチャート分析、さらには実際の取引まで完結させることができます。

多くのアプリでは、PC版とほぼ同等のテクニカル指標や描画ツールが利用できるようになっており、トレンドラインを引いたり、移動平均線やRSIを表示させたりといった基本的な分析は問題なく行えます。

ただし、スマートフォンでの分析には限界もあります。

最大のデメリットは、やはり画面の小ささです。複数の時間足のチャートを同時に表示させたり、複数のテクニカル指標を重ねて複雑な分析を行ったりするには、PCの大画面の方が圧倒的に有利です。細かい値動きを正確に把握するのも、小さな画面では難しくなります。

したがって、理想的な使い方としては、自宅や職場ではPCの大画面でじっくりと本格的な環境認識や分析を行い、外出中はスマートフォンで相場の状況を補助的にチェックしたり、急な変動に対応したりする、という使い分けがおすすめです。スマホだけで完結させようとせず、PCとスマホを上手に組み合わせることが、より精度の高い分析に繋がります。

初心者はどの時間足を見るのがおすすめですか?

どの時間足を見るべきかは、その人の目指すトレードスタイルによって異なるため、一概に「これが正解」というものはありません。しかし、FXを始めたばかりの初心者の方にまずおすすめしたいのは、デイトレードであれば「1時間足」や「4時間足」、スイングトレードであれば「日足」や「週足」といった、比較的長めの時間足です。

その理由は以下の通りです。

- ノイズ(だまし)が少ない: 1分足や5分足といった短期足は、価格の動きが非常に早く、ランダムで意味のない動き(ノイズ)が多く含まれます。初心者が短期足を見ると、このノイズに翻弄されてしまい、冷静な判断が難しくなります。一方、時間足が長くなるほど、ノイズは平滑化され、より明確で信頼性の高いトレンドが現れやすくなります。

- 落ち着いて分析・判断ができる: 長い時間足は、ローソク足1本が確定するまでに時間的な余裕があります。例えば1時間足なら、1時間かけてじっくりと次の戦略を考えることができます。これが5分足だと、次々とローソク足が更新されていくため、焦ってしまい、根拠の薄い衝動的なトレードに繋がりやすくなります。

まずは日足や4時間足で相場全体の大きな流れを把握する練習から始め、慣れてきたら1時間足でより具体的なエントリーポイントを探る、というように、長い時間足から短い時間足へと視点を移していくのが上達への近道です。これは前述した「マルチタイムフレーム分析」の考え方そのものです。焦って短期足で利益を狙おうとせず、まずは大きな波に乗る感覚を養うことが大切です。

まとめ

本記事では、FX取引の心臓部ともいえる「チャート」について、その基本的な見方から、テクニカル分析やチャートパターン、さらには実践的な分析のコツまで、幅広く解説してきました。

FXチャートは、単なる価格のグラフではありません。それは世界中の市場参加者の心理と行動が刻み込まれた、未来を予測するための羅針盤です。ローソク足一本一本の意味を理解し、トレンドラインを引き、テクニカル指標やチャートパターンを読み解くことで、あなたは感覚に頼ったギャンブル的な取引から脱却し、根拠に基づいた戦略的なトレーダーへと進化することができます。

この記事で紹介した内容を、改めて振り返ってみましょう。

- 基本をマスターする: まずはローソク足の4本値(始値・高値・安値・終値)と、時間足の概念を確実に理解しましょう。

- 2つの分析アプローチを組み合わせる: ファンダメンタルズ分析で相場の大きな方向性(森)を掴み、テクニカル分析で具体的な売買タイミング(木)を探る視点が重要です。

- ツールを使いこなす: 移動平均線やRSIといった代表的な指標、ダブルトップや三角保ち合いといったチャートパターンは、相場の状況を教えてくれる強力な味方です。

- 実践的なコツを意識する: マルチタイムフレーム分析で大局観を持ち、複数の分析根拠を組み合わせ、過去検証(バックテスト)で手法を磨き上げましょう。

そして、どのような高度な分析手法を学んだとしても、絶対に忘れてはならないのがリスク管理です。予測が外れた場合に備え、エントリーと同時に損切り注文を入れる習慣を徹底すること。 これが、FX市場で長く生き残り、継続的に利益を上げていくための最も重要な鍵となります。

チャート分析の道は奥深く、一朝一夕にマスターできるものではありません。しかし、デモトレードや少額での取引を通じて、この記事で学んだ知識を一つひとつ実践し、小さな成功と失敗を繰り返していくことで、チャートは必ずあなたの言葉で語りかけてくれるようになります。この記事が、あなたのトレーダーとしての輝かしい第一歩となることを心から願っています。